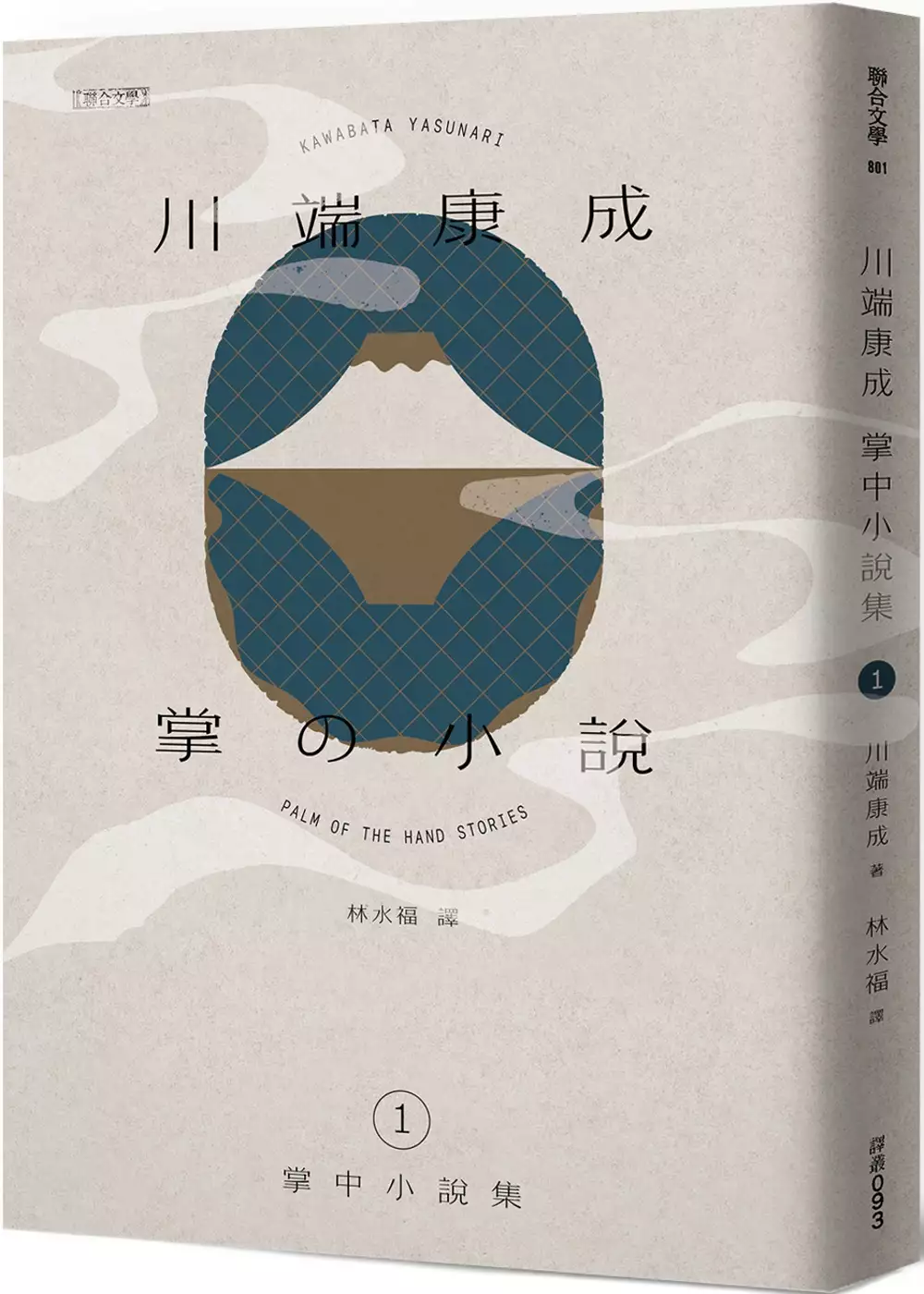

串家物語高雄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川端康成寫的 川端康成掌中小說集2 掌の小説 和川端康成的 川端康成掌中小說集1 掌の小説都 可以從中找到所需的評價。

另外網站串家物語台灣 - 台灣商業櫃台也說明:串家物語 是來自日本的超人氣美食,以90分鐘炸物吃到飽的方式呈現,可以自己DIY動手串炸,超有趣的~只是吃完全身都會充滿油煙味, 一次吃太多炸物,其實也會稍 .

這兩本書分別來自聯合文學 和聯合文學所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 李錦明所指導 錢鈺沛的 靈魂介質與深淵的對白 (2021),提出串家物語高雄關鍵因素是什麼,來自於深淵、解離、孤獨。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 文貞姬、陳懷恩所指導 羅嘉惠的 活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005) (2021),提出因為有 臺灣裝置藝術、臺灣當代藝術、裝置性、活化臨場、複合媒體的重點而找出了 串家物語高雄的解答。

最後網站【日本東京】串家物語炸物吃到飽 - 天生寶家族則補充:串家物語 炸物想吃什麼自己炸樂趣多,串炸DIY吃到飽,台灣一店新北板橋店7月開幕,錦系町KIT百貨美食餐廳/日本東京自由行。 烤肉吃到飽、火鍋吃到飽、甜點 ...

川端康成掌中小說集2 掌の小説

為了解決串家物語高雄 的問題,作者川端康成 這樣論述:

魔術師之花──了解川端文學必讀之作 《掌中小說》是川端康成的極短篇小說合集,從他的青年時代,一直創作到晚年,計有一百二十多篇作品。本書分為1、2冊,共收錄一百一十四篇。這些小說篇幅精鍊,構思精巧,點到為止卻韻味深長。彷彿一張張素描,將人們的生老病死、內心世界逐一定格,望見那些愛戀、幸福、幻想、痛苦與絕望的瞬間。 研究川端文學的學者長谷川泉說:「打開川端文學之門的鑰匙,不是《伊豆的舞孃》,而是《掌中小說》。」川端的文學成就,是先經過掌中小說的奠基、醞釀、發酵而成。極短篇小說的創作要求,也比短篇小說更嚴格,川端在有限的篇幅裡,創造出題材豐富,形式多元的作品,猶如掌中的萬花筒,見其深

厚的功力。 川端康成:「我的著作中,最懷念、最喜歡,現在還想送許多人的,其實是這些掌中小說。這些作品大半是二十幾歲寫的。許多文學家年輕時寫詩,我則是寫掌中小說代替寫詩。」

串家物語高雄進入發燒排行的影片

「愈來愈鬧熱的街仔路 消失的地下道佮高架橋

我恬恬生活佇城市的正中央 記錄改變的每一步 」

滅火器也說到:「為家鄉重要歷史紀事創作主題曲,心情感受特別不同。」隨著歌曲進行火車緩緩出發,一一串起高雄的回憶與景色,時間流過再次回到故鄉已是全新的地圖上,睽違十九年舊高雄車站也將回到原本的位置上,高雄驛起飛!

#高雄驛起飛 高雄驛起飛 ,高雄一起飛 #雄工夫 #高雄願景館 #高雄車站

-

《高雄驛起飛》

滅火器 Fire EX.

主唱 Vocal / 吉他 Guitar:楊大正 Sam

吉他 Guitar / 合音 Backing Vocal:鄭宇辰 ORio

貝斯 Bass / 合音 Backing Vocal:陳敬元 JC

鼓手 Drum:柯志勛 KG

作詞 / 作曲:楊大正 Sam Yang

編曲:周恆毅 Heng Yi Chou、鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

製作Producing:滅火器 Fire EX.

經紀人 Manager:戴偉軒 Ken Tai

錄音 Recording:陳俊賓 BENN CHEN、陳低低 / Deedee Chen

錄音室 STUDIO:南方錄音室(三川娛樂)、PBRStudio、這邊音樂那邊設計 Here There Studio

混音 Mixing:北口剛史(Bazooka Studio)

母帶後製 Mastering:北口剛史(Bazooka Studio)

台語歌詞用字調整:周佳穎 AYO Chiu

日文歌詞翻譯:黃雅惠 Masae Ko

-

高雄驛起飛 高雄駅は飛び立つ

詞曲:楊大正 Sam Yang

演出:滅火器 Fire EX.

編曲:周恆毅 Heng Yi Chou、鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

ISRC:TWBF32108001

閣一幫火車 漸漸欲起行 次の列車はだんだん動き出す

我講再會啦 我會永遠佇遮 さようなら君 私は永遠にここにいるよ

祝福你一路順風 お気をつけて行ってらっしゃい

去追求屬於你的夢 君だけの夢を追い求めて

等你轉來的彼一工 君が帰ってくる日まで

這城市已經無仝 その時 この都市はすでに変わっている

來自海洋鹹鹹的風 海からの塩辛い風

陣陣吹入鹽埕埔 塩程埔(ヨムデンポ)にしきりに吹き込む

藏入塗跤的鐵枝路 地下に潜り込む線路は

畫著全新的地圖 全く新しい地図を描き出す

愈來愈鬧熱的街仔路 ますますにぎやかになる街路

消失的地下道佮高架橋 消えてた地下道と高架道路

我恬恬生活佇城市的正中央 私は黙々と都市で暮らしている

記錄改變的每一步 一歩一歩の変化を記録する

海風吹呀吹 海風が時折吹いてくる

高雄準備欲飛 高雄は飛び立つ準備をしている

飛向未來對全世界 未来に向けて飛び、そして世界中に

展現咱的美麗 私たちの美しさを見せてくれる

夢想揣呀揣 再三探している夢は

原來佇出身的土地 もともと自分が生まれた土地にあったのだ

願望是平安生活會得過 安らかな生活を願う

上愛的人 永遠做伙 愛し合う人は永遠に一緒にいる

時間咧經過 風景咧改變 時間が経つにつれ、風景が変わる。

骨力的人將故事寫佇這片土地 勤勉な人たちがこの土地で物語を書く

每一遍挑戰 咱堅心做伙 私たちはすべての困難な挑戦に直面した

咱上愛的所在準備欲飛 私たちの一番好きな場所は飛び立つ準備ができている

靈魂介質與深淵的對白

為了解決串家物語高雄 的問題,作者錢鈺沛 這樣論述:

把自己抒發在畫布上,就如同把自己的靈魂碎片放在一個載體上,透過這個介質去和自己深度對話,和自己深度對話的過程如同深淵。 在過程中不斷被啟發、不斷被推翻、不斷被重組、不斷去了解、不斷去感受,但不論如何這個狀態只有完整感受其中的人才能真切明白,這樣的路徑也似乎沒有終點,無止盡地遊蕩和徘徊,爾後陷入思維深淵,從開始的逐漸放逐自己去習慣孤獨,到不設限的幻想著,去發現無數新的可能,最後耽溺在這樣的深淵之中。盡可能的去釐清這一切的脈絡,讓所有同是深淵者的你我感受其中的共鳴,可以是無數顆小炸彈串連一起最終引起劇烈的震盪,也或許是在陽光中的灰塵,輕輕飄起引起微弱的過敏。

川端康成掌中小說集1 掌の小説

為了解決串家物語高雄 的問題,作者川端康成 這樣論述:

魔術師之花──了解川端文學必讀之作 《掌中小說》是川端康成的極短篇小說合集,從他的青年時代,一直創作到晚年,計有一百二十多篇作品。本書分為1、2冊,共收錄一百一十四篇。這些小說篇幅精鍊,構思精巧,點到為止卻韻味深長。彷彿一張張素描,將人們的生老病死、內心世界逐一定格,望見那些愛戀、幸福、幻想、痛苦與絕望的瞬間。 研究川端文學的學者長谷川泉說:「打開川端文學之門的鑰匙,不是《伊豆的舞孃》,而是《掌中小說》。」川端的文學成就,是先經過掌中小說的奠基、醞釀、發酵而成。極短篇小說的創作要求,也比短篇小說更嚴格,川端在有限的篇幅裡,創造出題材豐富,形式多元的作品,猶如掌中的萬花筒,見其深

厚的功力。 川端康成:「我的著作中,最懷念、最喜歡,現在還想送許多人的,其實是這些掌中小說。這些作品大半是二十幾歲寫的。許多文學家年輕時寫詩,我則是寫掌中小說代替寫詩。」

活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005)

為了解決串家物語高雄 的問題,作者羅嘉惠 這樣論述:

臺灣1980年代,「裝置藝術」被視為藝術發展的新途徑,藝術家試圖以此展現臺灣在地藝術的特殊性,這段歷程給予後來的藝術家一種啟發的作用,成為臺灣藝術史上和意識型態上的連續關係,對臺灣藝術從現代藝術跨入當代藝術的發展有著推波助瀾的作用。但「裝置藝術」始終存在著定義模糊與其他藝術類型交疊的情況,難以探究其發展途徑與趨勢。因此,本論文以西方理論及臺灣裝置藝術作品交叉比對為基礎,獲得相關概念與知識框架,來設定「裝置藝術」的判定標準,探究「藝術裝置」與「裝置藝術」的歷時性與共時性發展。了解裝置藝術如何汲取「新前衛」的精神及策略來轉化傳統觀眾「觀看」藝術的方式,並通過「活化臨場」的意圖:即「場所」、「物件

」、「觀者」之活化來擴張「藝術家」、「作品」、「觀眾」與科技社會的關係。本研究通過後現代的審美視野來討論「活化臨場」的美學,了解後現代主義美學對多元性的衷愛及形式主義美學從視覺「感知」到身體「感知」再到「認知」的轉折。研究設定臺灣裝置藝術形成時間為80年代,乃因臺灣60年代的複合藝術並不影響80年代裝置藝術的形成,且裝置藝術的趨勢與國際潮流之對應十分明顯。限縮在2005年以前,乃因官方美術館的支持影響著裝置藝術內容的轉變。國外:威尼斯雙年展自2000年後漸增加媒體科技發展帶來的複合媒體裝置,2007年後已屬跨領域創作。國內:臺北雙年展展覽題旨改變,原本強調本土的內容在2000年後出現追逐「國際

化」傾向,但2006年後轉向反全球化運動。此外,替代空間轉型與比賽獎掖制度均在2005年左右擴展成跨域等新模式。本論文旨在提供一個去西方中心的分析方法,從藝術史及美學脈絡演變的角度和「臺灣」自身的觀點來檢閱裝置藝術出現於後現代社會之途徑與趨勢,為臺灣裝置藝術建立起一個相對清晰的歷史。了解1980-2005年間,藝術家如何接收及反應西方「裝置藝術」的概念,進行在地知識、在地關懷的轉譯。「裝置藝術」屬傳統藝術範疇與場域擴張下的實驗成果,也是藝術及藝術機制自我批判下的産物。藝術家藉此混融其他藝術系統,打破既定框架限制,防止自身藝術實踐或概念僵化。以一種具有彈性與靈活度的類型學概念來分析並重繪裝置藝術

在臺灣當代藝術中扮演的關鍵角色,建構其歷史脈絡,有其意義。

想知道串家物語高雄更多一定要看下面主題

串家物語高雄的網路口碑排行榜

-

#1.串家物語南港店

串家物語 - 大阪超人氣日式串炸來台展店,在南港citylink開了台灣一號店,有幾十種串 ... 分店,預計今年底前除了南港地區之外,將於新北市、台中、高雄另拓展3家分店。 於 500749202.artist-fest.ru -

#2.【新北板橋美食】日本超過百家連鎖人氣餐廳,自己動手做串炸 ...

炸鯛魚燒你吃過沒~《串家物語》 |遠東百貨美食| |板橋車站| |新北吃到飽|. 食記-新北 ... 於 aliceeat.com -

#3.串家物語台灣 - 台灣商業櫃台

串家物語 是來自日本的超人氣美食,以90分鐘炸物吃到飽的方式呈現,可以自己DIY動手串炸,超有趣的~只是吃完全身都會充滿油煙味, 一次吃太多炸物,其實也會稍 . 於 bizdatatw.com -

#4.【日本東京】串家物語炸物吃到飽 - 天生寶家族

串家物語 炸物想吃什麼自己炸樂趣多,串炸DIY吃到飽,台灣一店新北板橋店7月開幕,錦系町KIT百貨美食餐廳/日本東京自由行。 烤肉吃到飽、火鍋吃到飽、甜點 ... 於 fbuon.com -

#5.【板橋吃到飽】串家物語來自日本的串炸吃到飽|熟食

「串家物語」是創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,主打串炸吃到飽,目前全台共有三家店,分別位於板橋小遠百、CITYLINK南港店以及台中港OUTLET; ... 於 peko721.pixnet.net -

#6.[食記]串家物語(南港Citylink店)~來自大阪的人氣串炸餐廳

用餐日期:2019.10 10月份迷糊兔的弟妹KiKi準備到上海工作(註1:詳情請看後記) 因應主角的期待,這次迷糊家族選在南港Citylink的『串家物語』為她賤別 ... 於 nonthone.pixnet.net -

#7.未滿12歲孩童「免費日式串炸吃到飽」!限時5天 - 聯合新聞網

來自日本大阪,標榜可以享受串炸DIY吃到飽的「串家物語」,在4月連假期間推出兒童節專屬優惠,只要12歲以下孩童就可免費用... 於 udn.com -

#8.台中三井Outlet。串家物語:自己動手炸!好吃+好玩+吃到飽的組合

串家物語 台中港店地址:台中三井Outlet美食街二樓電話:04-26562707 營業時間:11:00~21:00(周末假日10:30開始營業) 於 eatoutbear.com -

#9.[食記] 板橋串家物語(板橋店) - 看板EatToDie | PTT美食旅遊區

餐廳名稱:串家物語板橋店消費日期:2020 年01 月地址:新北市板橋區中山路 ... 就一直很想吃這間串家物語,因為在日本有吃過串炸覺得很好吃且很好玩這間串家物語吃到 ... 於 pttfoodtravel.com -

#10.串家物語- 樂趣十足!日本正宗的串炸通通讓你吃到飽

歡樂感十足!串家物語一進門就可以看到各種自助吧,一字排開的串炸更是琳瑯滿目,裹粉後油炸真的超有樂趣,吃到飽的形式更可以安心地一支接著一支好 ... 於 achingfoodie.tw -

#11.[新北板橋區]串家物語板橋店,創始於日本大阪的超人氣炸物吃 ...

這次選的串家物語板橋店位於板橋遠東百貨的11樓,座位區的椅座下有置物空間,空位很大,能夠將自己的包包及外套放進去. 炸物有分成兩區,蔬菜區及肉類海鮮區. 於 foodielisadaily.com -

#12.串家物語板橋店即將開幕新北的捧油來炸翻天吧 ... - Facebook

日本大阪人氣品牌、串炸自助式吃到飽「串家物語」,繼台北南港店、台中港店之後,即將插旗新北市板橋地區,地點就在遠東百貨板橋中山店11樓,屆時板橋土城一帶喜歡串 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#13.板橋大遠百串家物語單人使用卷一張期限到2020/12/31 | 蝦皮購物

板橋大遠百串家物語單人使用卷一張期限到2020/12/31 ... 南部高雄市飯店旅館酒店住宿抵用卷折價卷抵用券. $120. 蝦皮店免運!免費兌換到110年底! 於 shopee.tw -

#14.串家物語 - 遠東百貨

串家物語. 90分鐘無限暢食自己動手串炸樂趣創始於大阪的日本連鎖人氣餐廳,串家物語提供超過多種各式串炸食材及熟食、沙拉、甜點冰淇淋等,以無限暢食的自助方式,讓 ... 於 www.feds.com.tw -

#15.串炸吃到飽「買一送一」 串家物語雙11檔期限量供應

串家物語 可以DIY,串炸無限吃到飽。(圖/記者黃士原攝). 記者黃士原/台北報導. 愛吃日本串炸的朋友注意了,來自大阪的日本人氣連鎖吃到飽餐廳「串 ... 於 travel.ettoday.net -

#16.Re: [請益] 台北南港串家物語炸物DIY吃到飽- 看板EatToDie

https://imgur.com/ub4rbJQ https://imgur.com/aPE4MPX 先說結論用餐過程相當有趣,東西也算不錯吃但是環境真的不優,屬於那種吃過一次嚐嚐鮮不太會再 ... 於 www.ptt.cc -

#17.[台北美食]串炸DIY好有趣菜色多元貼心服務聚餐好選擇-串家物語

這些串炸零零總總加起來有超過30種以上可以選擇,這樣吃串炸時也不會覺得太膩. 除了蔬菜、肉類跟一些串炸小物,串家物語這邊還有提供茶泡飯的服務! 於 dailyeater.blog -

#18.炸物吃到飽/台中美食/三丼outlet/日本連鎖@ Uncle Tao 饕大叔 ...

串家物語 是創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,從外觀上會讓人以為是燒烤店,但其實不是,而是一間讓你自己DIY炸物吃到飽的餐廳。 於 zi.media -

#19.串家物語|台中三井outlet吃到飽大阪人氣美食登陸台中港好吃 ...

來自日本大阪的人氣串炸吃到飽~串家物語台中也能吃到!主打串炸吃到飽,除了串炸以外還有很多熱食、甜點、飲料、霜淇淋、啤酒...超過50種食材通通無限 ... 於 sunnylife.tw -

#20.2020高雄國際食品展 - 樂雅樂

... 人氣品牌摩斯漢堡、樂雅樂、蜜可頌、日本最大連鎖食堂-Maido Ookini、大阪人氣炸物-串家物語,齊力推廣國際美食,為期四天於高雄展覽館南館展出。 於 www.royalhost.com.tw -

#21.【台北食記】串家物語好吃好玩串炸吃到飽!來自大阪的人氣炸 ...

沒想過有這樣一間店,可以邊吃邊享受DIY的樂趣,自己的串炸自己炸. 創立於大阪的《串家物語》,在日本已有多間分店,從北海道到沖繩皆有據點. 於 tenjo.tw -

#22.串家物語高雄串家物語 - RJHI

串家物語串家物語 新CM (テイクアウト編) 土曜日から放映開始予定食堂關係企業好禮來敲門# 國際書展有好康# 看書的孩子有炸物 日本「 串 炸自助式吃到飽」將登臺 ... 於 www.liad211.co -

#23.串家物語|梧棲台中台中三井OUTLETS,趣味十足的自己動手 ...

台中三井OUTLETS從還沒開幕就有著許多話題,有著許多日系餐飲名店的進駐,像是好吃又好玩的 串家物語是一間可以自己親自動手炸串炸還有許多餐點的吃到 ... 於 grace5228blog.com -

#24.串家物語-台中港店 -儲備店經理

台中市梧棲區工作職缺|☆串家物語-台中港店☆ -儲備店經理|美樂食餐飲股份有限公司|月薪3.8萬至4.5萬元|2021/11/23|找工作、求職、兼職、短期打工、實習, ... 於 www.1111.com.tw -

#25.平日午餐90分鐘1500日圓串炸任選吃到飽!池袋「串家物語 ...

「串家物語」在東京都內有12家分店,並於日本全國主要城市設點,主打串炸吃到飽,這次拜訪的池袋店位於距離池袋車站歩行約1分鐘左右的位置,在LABI1大廈的 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#26.自己炸! DIY炸出美味串物串家物語

串家物語 是採90分鐘放時話題也就是90分鐘自助無限量供應的吃到飽服務只要在時間範圍內,都可以盡情享用這些美食 提供的自助餐食也十分豐富白飯也不是 ... 於 ccs2006.pixnet.net -

#27.【東京美食】神樂食堂串家物語:好吃、好玩 - 隨意窩

官網90分鐘吃到飽(餐點2625日幣,飲料喝到飽1050日幣) 「神樂食堂串家物語」是日本一家很受歡迎的吃到飽餐廳,連鎖店遍佈全日本,東京和京都都有分店, ... 於 blog.xuite.net -

#28.【南港餐廳】。串家物語。超人氣日式串炸吃到飽

串炸是每次去大阪旅遊必吃的美食之一,很開心日本超人氣串炸連鎖餐廳串家物語在台北南港火車站的City Link開設台灣第一間串炸吃到飽。 於 klrosie12.pixnet.net -

#29.不只串炸還有超多種日式茶泡飯!「串家物語」6月進駐「炸 ...

串家物語 即將於2019年6月21日起在板橋遠東百貨開始試營運,2019年6月25日正式盛大開幕。超過30種原創菜色,20多種軟性飲料及3種酒精飲料供賓客無限 ... 於 www.foodnext.net -

#30.串家物語的食記、分店門市、菜單價位

串家物語 分店門市:台中港三井Outlet、南港店、板橋店。【【新北板橋】串家物語/ 日式炸串DIY親手炸/ 新奇好玩吃到飽/ 現炸現吃】...【【板橋吃到飽】串家物語來自日本 ... 於 www.fonfood.com -

#31.串家物語高雄 - 工商筆記本

2018年2月12日- 串家物語預計今年底前另拓展3家分店,除了南港區,另外規劃在新北市、台中及高雄完成布局,讓各地喜愛串炸的朋友,不用出國就可以吃到,而且 . 於 notebz.com -

#32.【台北】串家物語|DIY炸串既好吃又好玩,適合親子共享的 ...

南港吃到飽美食,南港這邊真的算是比較不熟悉的區域,串家物語是聽朋友介紹,看著能夠自己DIY炸東西,怎麼想都既好吃又有趣,不過實際吃起來炸物根本 ... 於 www.fatnyanya.com -

#33.串家物語台中港店|三井outlet美食,串炸吃到飽$490起 - 達人 ...

有吃過自己動手做的串炸嗎? 串家物語台中港店就是這樣一家新奇又有趣的店喔! 串家物語位在台中新開幕的三井outlet二樓,主打串炸吃到飽$490起. 於 savemoney.com.tw -

#34.【台北】串家物語/來自日本串炸吃到飽DIY自己炸樂趣多/南港站 ...

串家物語 是一家來自日本連鎖的串炸店,首創串炸吃到飽的連鎖餐廳,串炸是來自日本大阪的 ... 南港店開設了第一家分店,目前在台中、高雄、板橋也有分店。 於 maruko.tw -

#35.串家物語和朋友一起做日式炸串 - 美食板 | Dcard

今天和朋友去吃了串家物語!,串家物語是日本連鎖餐廳,在今年2月進駐台北南港CITY LINK,主打自己炸串物吃到飽!除了炸串之外還有許多副餐和點心。 於 www.dcard.tw -

#36.【板橋吃到飽】串家物語(板橋店)!日本超人氣串炸吃到飽!還 ...

日本超人氣串炸吃到飽-串家物語(板橋店)!還有鬆餅、甜點、啤酒無限供應!串炸自己炸好好玩!板橋遠東百貨11樓!串家物語板橋店地址:新北市板橋區 ... 於 www.tony60533.com -

#37.串家物語|台灣第一間炸物串炸吃到飽,南港CITYLINK美食!

串家物語 落腳南港,南港CITYLINK美食又多了一間! 串家物語90分鐘串炸吃到飽,另外還提供飲料、甜點、漬物、熱食、熟食、 ... 【高雄】高雄住宿整理 於 candicecity.com -

#38.「串炸高雄」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「串炸高雄」相關資訊整理- 2016年10月2日— 雖然不是高雄首間,但卻也是高雄少有的串炸專賣店,新世界有很厲害的「矛盾大配方」,也就是在「麵糊、麵包粉、 ... 於 lovekhc.com -

#39.【台南美食】串博ふうりん-趣味DIY炸串.海安路吃到飽

... 台中美食 · 南投美食 · 嘉義美食 · 高雄美食 · 屏東美食 · 花蓮美食 ... 幾個月前到海安路覓食時,意外發現了這間日本老闆開的串博ふうりん, ... 於 lotuslin.com -

#41.串家物語CITYLINK南港店線上訂位 - 愛食記

串家物語 CITYLINK南港店是位於台北南港區的網友推薦餐廳,地址: 臺北市南港區忠孝東路七段299 ... 串炸吃到飽【串家物語CITYLINK南港店】南港串炸多款串炸體驗自己炸的樂. 於 ifoodie.tw -

#42.[台中梧棲] 串家物語台中店 - 大銘情報站

大銘利用國慶連假到台中港三井OUTLET 在二樓,有許多各國風味的美食餐廳當天我們到「串家物語」享用自助串燒串家物語位於台中港三井OUTLET二樓看板上 ... 於 aso092201.pixnet.net -

#43.【台中三井outlet】串家物語串炸吃到飽 - 哈比小叮噹

【台中三井outlet】串家物語串炸吃到飽~~來自大阪的串炸滋味,自己動手炸串物樂趣多多,還有熱食、甜點、飲料、水果吃到飽,平日午餐比較便宜喔~~ ... 於 yashow0128.pixnet.net -

#44.台中梧棲美食串家物語台中港店三井OUTLET 自己現炸燒燙燙 ...

進駐超多日本美食餐廳,連大阪人氣串炸連鎖店「串家物語」都有喔!自己現炸串燒~燒燙燙,30種以上串物Buffet吃到飽,沾裹日本進口7種沾醬爽爽吃。 於 misshuan.tw -

#45.高雄美食- 新世界日式串炸屋x 大阪美食高雄爽爽吃

高雄 少見大阪風B級美食『串炸』登場,算是第二間吧,這是以前碳樵改風格過來的,開串炸店真的很不討喜,因為很難拍照,但卻是大阪旅遊必吃的美食之一 ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#46.【台北美食】串家物語,炸物吃到飽,日本超人氣串炸,citilink南港 ...

串家物語 是來自日本的超人氣美食,以90分鐘炸物吃到飽的方式呈現,可以自己DIY動手串炸,超有趣的~只是吃完全身都會充滿油煙味, 一次吃太多炸物,其實也會稍嫌油膩 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#47.串家物語CITYLINK南港店串炸吃到飽 - 嵐嵐的饗樂生活誌

一開始注意到串家物語其實是因為串燒吃到飽, 後來發現時實際上應該算是串炸吃到飽,源自日本大阪, 串家物語是大阪連鎖的串炸餐廳,台灣比較少看到串 ... 於 lanlan.tw -

#48.【東京池袋美食】串家物語,串炸吃到飽,DIY自己炸,好吃又好玩

串炸物語-池袋店這趟日本東京長住之旅最後一站來到了池袋尋找好吃的池袋美食串炸物語在日本相當有名,東京就有幾十間分店,我們第一次吃就獻給池袋 ... 於 wkitty.tw -

#49.台北「串家物語」小孩玩得開心、吃得開心 |Popo小日子

記得第一次吃「串家物語」是在沖繩當時Ingrid小妞才一歲還不能自己炸,原本想說她大一點再去日本吃結果疫情關係不能出國,剛好台北行程就排了晚餐來吃 ... 於 mamibuy.com.tw -

#50.台北「串家物語」小孩玩得開心、吃得開心 - Popo小日子

記得第一次吃「串家物語」是在沖繩當時Ingrid小妞才一歲還不能自己炸, 原本想說她大一點再去日本吃結果疫情關係不能出國, 剛好台北行程就排了晚餐來 ... 於 popo320pig.pixnet.net -

#51.[台北]串家物語(來自日本大阪的串炸DIY吃到飽,新鮮

相信大家去日本一定都會去吃串炸,而在日本吃的串炸都是一串一串的計價,因此總是會礙於預算所以不敢多吃, 但現在來自日本大阪的【串家物語】來台灣 ... 於 ellie4067.pixnet.net -

#52.【食】台北南港美食_「串家物語」新奇有趣的串炸DIY吃到飽

「串家物語」是代理摩斯漢堡的東元餐飲集團旗下引進的新品牌,台灣首店設在南港City Link的C棟七樓,預計陸續將於新北市、台中及高雄開設分店。 於 kenalice.tw -

#53.串家物語|三井OUTLET|(附價格)|自己炸天婦羅吃到飽 ...

跟著吃貨咪路亂亂吃~ 串家物語-台中港店地址:台中市梧棲區臺灣大道十段168號2F - 從抹茶季那時,就與姊姊一直 ... 之前去高雄棧貳庫有買過沒包餡的. 於 dilrabahyeri.pixnet.net -

#54.看到「吃到飽」先衝就對了!大阪超人氣「串家物語」插旗台北

預計今底年之前將於新北、台中及高雄擴店,讓北中南的饕客都可以品嚐來自大阪的好味道。 廣告(請繼續閱讀本文). 日本「串家物語」DIY炸物吃到飽/ ... 於 today.line.me -

#55.集團第13個餐飲品牌東元旗下串家物語2/10開賣

「串家物語」是全台首家「日式串炸吃到飽」餐廳,也是東元集團餐飲事業群 ... 鎖定商圈預計在新北市、台中與高雄陸續開出連鎖門市,今年目標展店4家。 於 www.chinatimes.com -

#57.吃到飽新體驗!大阪「串家物語」炸物DIY玩很嗨

國人非常熱愛油炸食品,雞排攤隨處可見,平常都是看著別人炸食物,而來自日本的串家物語以吃到飽的形式,讓客人可以在座位上自己動手炸出金黃酥脆的各 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#58.串家物語高雄

串家物語高雄. 店鋪位址:台北市南港區忠孝東路七段299號7樓(CITYLINK南港店C棟) 電話:02-2788-7533. 創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,客人可依 ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#59.【南港美食】大阪串家物語City Link‧來自日本超人氣串炸 City ...

日本連鎖超人氣餐廳『串家物語City Link』也降落在台灣台北‧南港! 位於南港火車站的City Link 七樓!店內提供超過30多種串炸食材及熟食、義大利麵、 ... 於 meidin.tw -

#60.[高雄]新世界日式串炸屋-一秒體驗大阪風情! 大阪必吃道地口味 ...

颱風天在家忙完清掃窗邊進水, 滑手機滑到日本朋友上星期在高雄一間串炸屋打卡,菜色整個像當年在大阪吃到的串炸, 日本朋友的評價也是"超道地~好想念 ... 於 angelala.tw -

#61.大阪知名「串家物語」來台30種串炸南港搶鮮吃到飽

日本大阪知名連鎖餐廳「串家物語」2月份正式落點台北,推出超過30種串炸 ... 三井OUTLET PARK及高雄完成北中南佈局,讓各地愛好串炸消費者及日本串炸 ... 於 howlife.cna.com.tw -

#62.【高雄_食記】日式串揚料裡‧ 串屋

四維路上跟光華路岔口附近,一塊小小的招牌, 躲在一排的行道樹後面,開車經過很不容易瞧見; 門面更是低調簡約的一只拉木門, 也難怪大家對這家_日式 ... 於 niki423.pixnet.net -

#63.串家物語CITYLINK南港店 - Bite! 秒拍樂享

串家物語 CITYLINK南港店有3則評價,地址:115台灣台北市南港區忠孝東路七段299號115 台北市南港區忠孝東路七段299號CITYLINK南港店C,電話:02 2788 7533, | 用Bite記錄 ... 於 2bite.com -

#64.全部據點- 服務據點 - 串家物語

串家物語 是創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,客人可依喜好選擇25種以上各式串物,沾裹日本進口7種秘製沾醬,多樣新鮮沙拉、季節精選主題甜點、道地日式... 於 www.kushi-ya.com.tw -

#65.自己做串炸,大人小孩都愛的串家物語- 小氣少年的部落格

由於上次吃串炸已經是2007年的時候了,所以還蠻懷念大阪的串炸聽說現在有串炸吃到飽的店,這家店叫做串家物語,我來的分店是在京都車站附近的AEON ... 於 nicklee.tw -

#66.串家物語分店串炸自己來 - RSSGN

鯛魚燒, 「串家物語」是臺灣首家串炸物吃到飽餐廳。規畫於年前試營運,為日本獨有業態,臺中及高雄開設分店。 串家物語 的2021年菜單、串物、消費方式和 於 www.kenlgs.co -

#67.【日本】2015年東京自由行.串家物語(吉祥寺店).炸串吃 ...

2015年東京自由行.Day 1 【預計行程】 高雄國際航空站→成田國際機場→HOTEL WING INTERNATIONAL新宿→吉祥寺SATOU→串家物語(吉祥寺 ... 於 iyong.pixnet.net -

#68.【新開店】日本名店來台,串炸物490元吃到飽

創始於大阪的日本人氣連鎖吃到飽餐廳「串家物語」正式落點台北,首家餐廳將. ... 新北市、台中及高雄完成北中南布局,讓各地愛好串炸消費者及日本串炸 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#69.「高雄串家物語」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「高雄串家物語」相關資訊整理- 90分鐘無限暢食自己動手串炸樂趣來自日本的超人氣美食登台! 舒適的用餐空間與任選任炸的DIY用餐模式, 帶給您美味與樂趣 ... 於 lovetweast.com -

#70.串家物語台中港店~來自大阪的人氣品牌炸物吃到飽~台中梧棲區

台中梧棲區三井outlet 裡面的美食都是來自日本的品牌,而串家物語是日本大阪高人氣的炸物串美食品牌,採用自助取食材自己裹粉料理,還有多款飲料、 ... 於 fengplays.blogspot.com -

#71.【南港CITYLINK日本餐廳推薦】串家物語日本人氣串炸暢食 ...

串家物語 空間舒適,充滿了日式氛圍,來到這邊用餐相當的舒服,. 這裡很適合年輕人聚會或是家庭聚餐喔。 於 nikki20100403.pixnet.net -

#72.全部據點 | 串家物語新竹 - 旅遊日本住宿評價

串家物語 新竹,大家都在找解答。串家物語是創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,客人可依喜好選擇25種以上各式串物,沾裹日本進口7種秘製沾醬,多樣新鮮沙拉、季節精選 ... 於 igotojapan.com -

#73.【台中美食】串家物語台中中港店@饕大叔- 炸物吃到飽/台中 ...

串家物語 是創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,從外觀上會讓人以為是燒烤店,但其實不是,而是一間讓你自己DIY炸物吃到飽的餐廳。 於 gpro945.pixnet.net -

#74.【台北南港】串家物語日式串炸吃到飽CITYLINK南港店

串家物語 - 大阪超人氣日式串炸來台展店,在南港CITYLINK開了台灣一號店,有幾十種串炸自己DIY動手炸好吃又好玩,還有熟食區、湯、茶泡飯、甜點、 ... 於 acarpblog.com -

#75.串家物語吃法攻略 - 深卡

串家物語 吃法攻略 ... 我朋友都住板橋又都是炸物控所以很常約這裡吃飯上禮拜在板上看到有篇問串家推不 ... 國立高雄師範大學: 搞得我也想吃蝦子了www. 於 tw.observer -

#76.日本大阪人氣品牌「 串家物語」炸物DIY吃到飽の自己吃的炸物

串家物語 (台中港店) 串家物語臉書:請點我串家物語官網:請點我用餐時間:90分鐘TEL:04-2656-2707 OPEN:1100-2130 (最後入店時間為20:30) ADD:台中市梧. 於 tinachiang0824.pixnet.net -

#77.東元拓南台灣餐飲市場首度參展高雄國際食品展 - MoneyDJ

東元表示,這次展出主軸為「食在東元,實在安心」,聯合集團內人氣品牌摩斯漢堡、樂雅樂、蜜可頌、日本最大連鎖食堂Maido Ookini、大阪人氣炸物串家物語、 ... 於 www.moneydj.com -

#78.板橋餐廳.串家物語板橋店.板橋遠百炸物吃到飽 - 靡靡遊山玩水 ...

大外甥女說有間串炸吃到飽看起來很不錯,就找阿姨我一起去吃吃看囉~ 就是這間串家物語,分店有幾間,我挑了離我們比較近的板橋遠百店~ 消費方式是這樣, ... 於 esther6lu.pixnet.net -

#79.串炸吃到飽「買一送一」 串家物語雙11檔期限量供應 - 天天要聞

愛吃日本串炸的朋友注意了,來自大阪的日本人氣連鎖吃到飽餐廳「串家物語」,搭上 ... 身分證1025四碼全中「豬肋排免費吃」 10月壽星再享飲品買1送1▻高雄人久等了! 於 www.bg3.co -

#80.章魚燒...等超過30種以上串炸一次吃過癮!日本大阪「串家物語 ...

這間「串家物語」吃到飽餐廳強調自己動手串炸,好吃又好玩,提供超過30種串. ... 例假日每人590元,以上皆需另收一成服務費,未來預計於新北市、台中及高雄開設分店。 於 www.marieclaire.com.tw -

#81.大阪知名串炸吃到飽店登台!30種串炸自己裹粉自己炸 - 三立新聞

創始於大阪的「串家物語」在日本環球影城附近就有,不少爸媽帶著小孩,將 ... 預計今年底前除了南港地區之外,將於新北市、台中、高雄另拓展3家分店。 於 www.setn.com -

#82.小白只饗ㄔ美食 台南‧嘉義‧高雄‧台北‧台中 - Instagram

... 高雄‧台北‧台中·美食旅遊(@tainanxian_food) on Instagram: “#首創DIY手炸串炸也太酷❤️ 不用飛日本!台北台中也有日式正宗DIY串炸『#串家物語 ... 於 www.instagram.com -

#83.【串家物語】信用卡單筆刷滿2000元現金回饋最優5 ... - iCard.AI

iCard.AI推薦串家物語信用卡優惠前5名,樂天信用卡單筆刷滿2000元現金回饋最優5%,永豐現金回饋卡當月刷滿2000元刷卡金回饋最優7%,上海商銀Teresa Card悠遊極緻卡刷卡 ... 於 icard.ai -

#84.標籤: 串家物語香港 - 翻黃頁

2019年6月10日- 這間「串家物語」(Kushiya Monogatari) 本是源自大阪,不過目前在日本全國... 香港人喜歡日本美食就已經出了名,早前在瘋魔全日本和旅客的炸物 . 於 fantwyp.com -

#85.【菜單】串家物語菜單|2021年價目表|分店據點|串家物語

台北台中也有日式正宗DIY串炸『串家物語』提供超過30多種串炸食材,自己沾粉漿+麵包粉,食材下油鍋很不一樣的 ... 嘉義美食懶人包 / 高雄美食懶人包. 於 whityeat.com -

#86.第四天:天保山海遊館、道頓堀、串家物語 - 香香的臭豆腐

因為昨天去了一趟高雄,爬神護寺太辛苦了再加上天氣有點陰天所以今天將行程留在大阪我們要來去海遊館囉一早到海遊館門口已經有一群十分元氣的小朋友在 ... 於 peggy28.pixnet.net -

#87.MJBOX帶您吃美食-新北市板橋區【串家物語/炸物吃到飽】

好一陣子之前流行的自己串炸的餐廳-串家物語,這次終於找到機會來吃了!第一次來,怕手殘炸不熟或炸到焦,可以參考這邊的油炸時間表,就不用擔心炸不好了。 於 www.timelog.to -

#88.南港炸物吃到飽:大阪串家物語 - 小腹婆大世界

日本連鎖人氣餐廳『串家物語』來台北囉!提供超過30多種串炸食材及熟食、義大利麵、沙拉、甜點、冰淇淋和飲料,於每桌配置獨創的安全油炸鍋,DIY串串 ... 於 fupo.tw -

#89.串家物語|外帶菜單、內用菜單、最新消息、消費方式及分店 ...

創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳,客人可依喜好選擇25種以上各式串物,沾裹日本進口7種秘製沾醬,板橋、南港及台中都可以吃得到! 於 donna.tw -

#90.自己的串燒自己炸,90分鐘吃到飽,還有冰淇淋與啤酒無限暢飲

日本來的名店「串家物語」,台灣一號店選在南港車站citylink C棟7樓,主打自己串炸自己炸,多種串炸與甜點、包含啤酒與霜淇淋在內,通通90分鐘吃到飽 ... 於 badboniu.com -

#91.已閉店[大阪必吃串炸] 道頓堀名物串カツ菱屋 - 樂活的大方

道頓堀千日前的名物串カツ菱屋,近四十種限定串炸隨你吃到飽,只要1620日幣,CP值超高的 ... 串家要2299,價格有差結果去到現場發現已經取消挺失望的. 於 www.bigfang.tw -

#92.【台北南港區】炸物控看過來,日本來台,大阪連鎖串炸吃到飽 ...

大阪的必吃美食之一炸串,在大阪隨處可見,之前已有「串炸達摩」來台,如今由東元集團餐飲事業群代理近來的「串家物語」,走的是吃到飽的用餐方式, ... 於 ireneslife.com -

#93.免飛日本!首創DIY串炸吃到飽【串家物語板橋店】超過30種 ...

首創DIY手炸串炸也太酷❤️ 不用飛日本!台北台中也有日式正宗DIY串炸『#串家物語板橋店』自助吧有超過30多種食材自己沾粉漿+麵包粉,食材下油鍋很不 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#94.【你跟上了沒】串家物語日式炸物、酒類500 元吃到飽!起司控 ...

主打日式流行串炸吃到飽的「串家物語」,今年秋天首次推出起司季節餐點主題「起司療癒食光」,即日起至12月... 於 www.upmedia.mg -

#95.【線上訂位】串家物語南港店- 捷運南港站 - Klook

串家物語 南港店- 捷運南港站. 免費預約. 4.0. 1則評價 100+ 人參加過. 南港區. 台北市南港區忠孝東路七段299號C棟7樓. 地圖. 日本料理· 串炸· 晚餐· 午餐. 於 www.klook.com -

#96.串家物語台中港店|三井outlet美食,串炸吃到飽$490起 - Wreadit

有吃過自己動手做的串炸嗎? 串家物語台中港店就是這樣一家新奇又有趣的店喔! 串家物語位在台中新開幕的三井outlet二樓,主打串炸吃到飽$490起其實不. 於 wreadit.com -

#97.串家物語板橋 - 台灣工商黃頁

2019年9月8日- 好一陣子之前流行的自己串炸的餐廳-串家物語,這次終於找到機會來吃了! 繼台中跟南港後,板橋是第三家新開的店,這次我們就來吃吃看吧! 於 twnypage.com