北門口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 華文小說百年選.中國大陸卷1 和野夫的 活著為了見證都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自九歌 和南方家園所出版 。

南華大學 宗教學研究所 李芝瑩所指導 林佩儀的 星雲大師領導觀研究 (2021),提出北門口關鍵因素是什麼,來自於星雲大師、領導觀、魅力領導、任務導向領導、僕人領導。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出因為有 移動性、橋下市場、攤販治理的重點而找出了 北門口的解答。

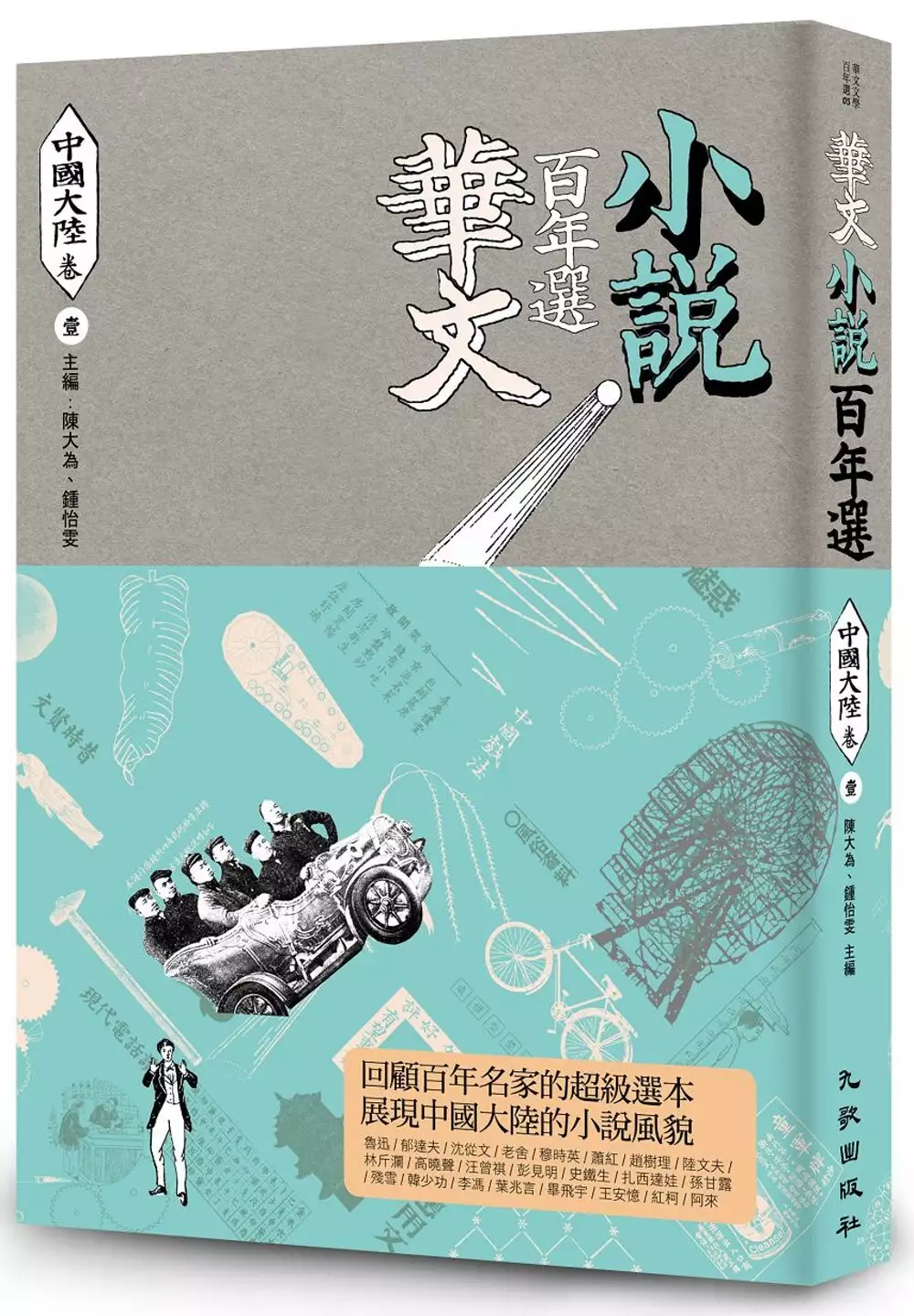

華文小說百年選.中國大陸卷1

為了解決北門口 的問題,作者unknow 這樣論述:

一九一八年魯迅發表〈狂人日記〉,正式揭開中國現代文學乃至全球現代漢語寫作的序幕,至今已百年。二○一八年為了迎接九歌出版社創社四十年,推出由陳大為、鍾怡雯主編的「華文文學百年選」。這是一套百年精選文集,涵蓋發展得最為成熟的四個華文文學板塊:臺灣、中國、香港、馬華。選篇方向多元,包括改寫現代文學史地景的經典、膾炙人口的名篇、各世代的先鋒力作,以及被主流視野忽略的另類佳構。「華文小說百年選」以編年史的概念收錄,並按照發表的年代來排序,每篇文末附上作者精采小傳。 《華文小說百年選.中國大陸卷》計分兩冊,共收錄三十九位中國小說家的作品,橫跨百年,本卷以二十一世紀為起點,這十

八年的小說創作空前繁榮,除了嚴謹的土地思考、感人的低層寫作、荒誕的成長故事、藏傳魔幻寫實、深刻的愛情與親情敘事、懸疑的都市推理,還有近十年來大發異彩的長篇玄幻修真史詩(節選)、硬派武俠的接脈之作、以文明思考為導向的軟科幻,透過這些具有高度可讀性和研究價值的新經典,足以掌握中國當代小說的發展趨勢。 本書特色 ★ 本書按照小說發表的年代排序,網羅自一九一八到二○○○年發表的中國大陸作家及其小說名作,從魯迅開始到阿來。

北門口進入發燒排行的影片

#北門口車輪餅 #紅豆餅 #車輪餅 #大甲鎮瀾宮 #大甲美食 #台灣美食 #台灣街頭美食 #台灣小吃 #TaiwaneseFood #StreetFood

一排排的車輪餅放滿了餡料

尤其是滿滿的蔥花與起司,十分誘人~

💰$15-20/單一口味、$35/特殊口味

📍台中市大甲區新政路38號

更多景點美食介紹👉🏻 https://bit.ly/3f31hlT

-

LINE:@rurulife0526

IG:hongruru0526

FB:如兒的悠閒食光

星雲大師領導觀研究

為了解決北門口 的問題,作者林佩儀 這樣論述:

本研究以佛光山開山宗長星雲大師為研究對象,藉由西方領導學理論:魅力領導、任務導向領導、僕人領導為論述基礎,認為大師的領導模式與西方領導學雷同,但卻有其作為一名宗教領袖的獨到之處。換言之,大師的領導模式蘊含著其宗教情操。 本研究第二章,藉由魅力領導理論追溯大師成長過程中的人格塑造,是構成大師弘法初期對個人的領導模式。即以個人在行為、言語、精神上的超凡表現,感召追隨者的景仰及信賴,進而願意追隨其領導。大師的魅力領導之道在於懂得「知人、育人、用人、留人」,以此開發青年學佛,甚至成為弘揚佛教的生力軍。 本研究第三章,以任務導向領導論述大師的組織領導風格。此章引述大師在青年時期受到太虛大師新佛

教運動的思想啟蒙,在後期佛光山組織的領導上,特別著重集體創作、制度領導的行事風範。集體創作、制度領導,建立佛光山僧信二眾共同的弘法使命,促進佛光山組織的茁壯成長。 本研究第四章,透過僕人領導剖析大師四給的服務精神對社會的影響及價值。大師以四給精神推展文化、教育、慈善事業體系,勢必利濟群生,不以營利為目標。其價值包含五個價值:第一,堅持「給與」、「利他」、「濟世」的精神,把「求」的佛教變成「給」的佛教;第二,抱持「非佛不作」的原則,讓人生起敬仰並樂意追隨;第三,秉持淨化人心的宗旨,超越金錢利益關係;第四,心懷「弘法利生」的願心,成就菩薩道;第五,以「服務他人」為前提,視他人的需要與利益提出相對

應的服務。 大師的僕人領導精神與價值,彰顯的是佛教以無為有、以空為樂的性格,真正做到「無緣大慈、同體大悲」的最上等服務。大師的領導觀,無論是對個人、組織,乃至社會,秉持的都是希望自己實施的辦法能夠讓眾生獲得生命的昇華。

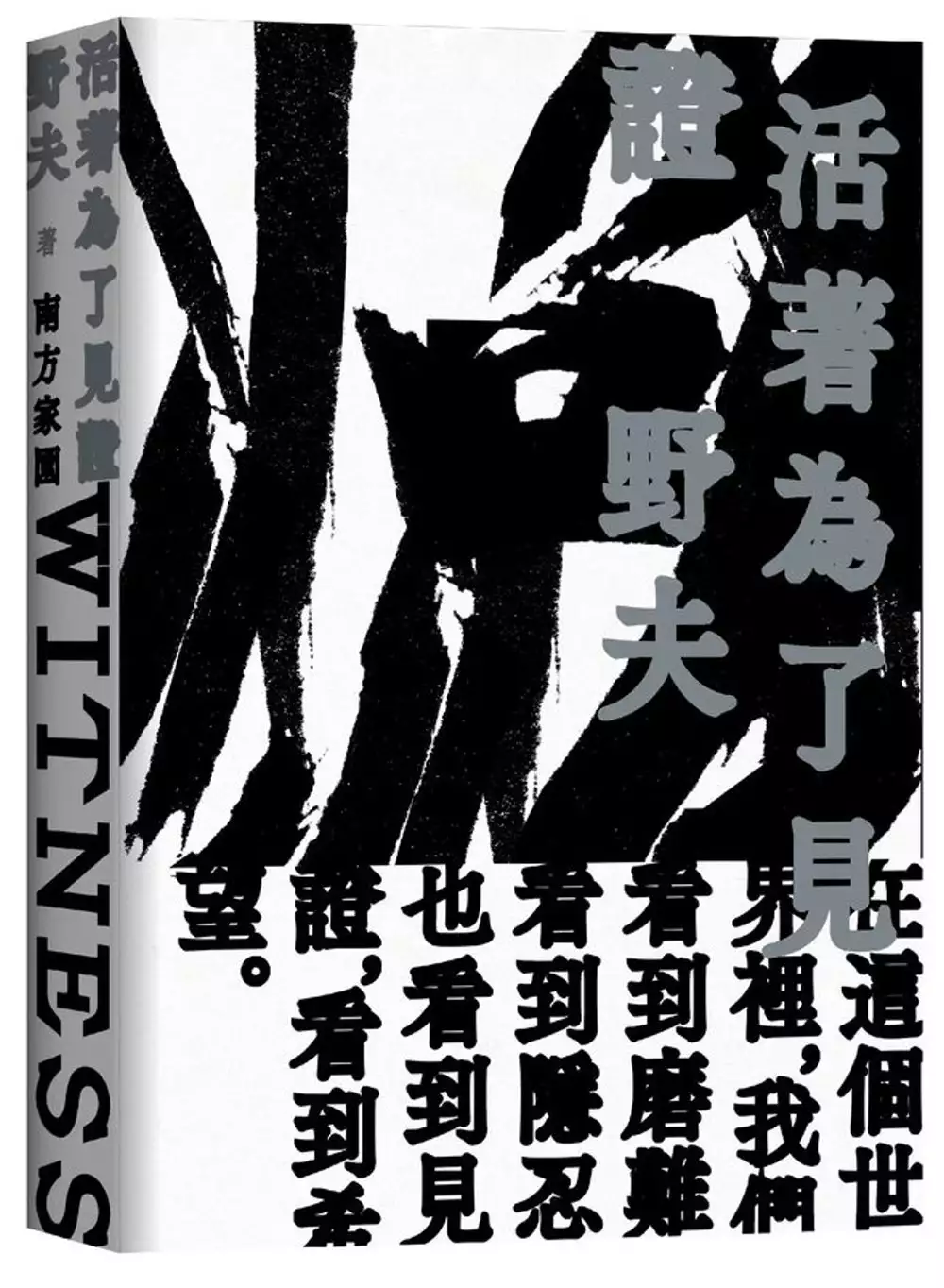

活著為了見證

為了解決北門口 的問題,作者野夫 這樣論述:

在這個世界裡,我們看到磨難,看到隱忍,也看到見證,看到希望。 野夫寫下這輩人的豪情與滄桑—不願亡命他鄉的人們,留在這方土地,親眼見證這政體,與之存亡。活著,用筆、用生命去見證這個年代。 要了解真正的中國,先讀野夫的書。 本書由一篇篇散文組成,分為上下部。上部「我們的江湖」,如同《世說新語》,以情感豐沛的文筆,刻劃出周遭的奇人奇事,他們延續江湖精神,決不小隱隱於野,以生命見證歷史。下部「我們的時代」,記錄現今中國特有的、荒謬魔幻的事件,爬梳童年回憶與生命歷程,寫下對這時代的深刻體悟。 本書特色 ◎曾獲台北國際書展大獎、獨立中文筆會自由寫作獎、當代

漢語貢獻獎等多項大獎的作家野夫,帶來《看不見的江湖》續篇。 ◎設計師何佳興操刀全書裝幀設計 專文推薦 作家楊渡 這是一本「活著為了見證」的未燒書。 因為苦難,他筆下的人,無論多麼卑微,無論遭遇過多少的碾壓、扭曲、迫害,總是有一種「人性的重量」。野夫用他悲憫的心,寬容的情,細緻的筆,細細的刻劃著那些人,為那些生猛的、堅持的丶消逝的容顏,保留著珍貴的尊嚴。

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決北門口 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。