友善廁所標誌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林惠君,洪佐育,樊語婕,蕭玉品,羅秀文寫的 看見教育的光:中原大學的全人之道 和doed採編團隊的 尋常.台北|友善商圈:在台北,恆溫暖心的時光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站性別友善廁所真的友善嗎? - 出代誌也說明:一位男性走進來突然看到身為女性的我正在洗手,他臉上充滿疑惑和緊張,趕緊走出了廁所。 Picture. 一名男同學看了一眼性別友善廁所標誌,還是選擇使用 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和台北市政府產業發展局所出版 。

國立臺中科技大學 室內設計系碩士班 王伶芳所指導 蔡海曼的 臺中市公共親子廁所空間使用後評估之研究 (2018),提出友善廁所標誌關鍵因素是什麼,來自於親子廁所、親子廁所法規、幼兒設備設施、環境行為模式。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 魏主榮所指導 羅佳兒的 馬來西亞華人傳統咖啡店的空間構成與文化研究——以砂拉越詩巫咖啡店為例 (2018),提出因為有 馬來西亞華人、傳統咖啡店、飲食文化、飲食空間構成、多元民族融合的重點而找出了 友善廁所標誌的解答。

最後網站性別友善廁所的定義為什麼店家需要設置性別友善廁所? - Ecypm則補充:性別友善廁所的標誌。 考量女性,女廁。(圖/翻攝自爆廢1公社) 俗話說人有三急,政大,但至今仍沒有太大改善。 持續推動性別平等,隔離弱勢就是歧視,將一間男廁和女 ...

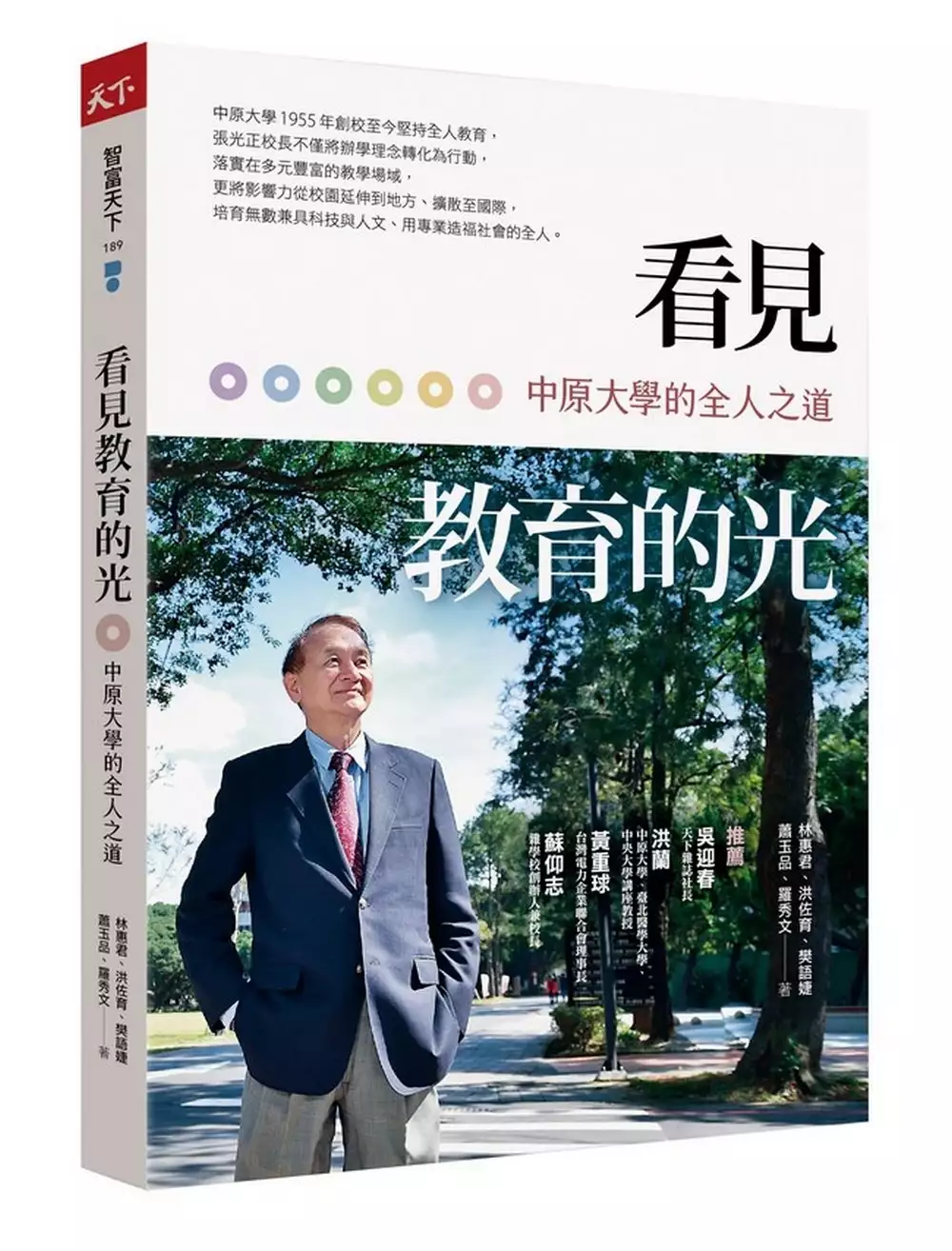

看見教育的光:中原大學的全人之道

為了解決友善廁所標誌 的問題,作者林惠君,洪佐育,樊語婕,蕭玉品,羅秀文 這樣論述:

用全人教育的光 照亮高等教育前行之路 學習不僅是在課堂上、教室裡 而是透過一個個不同的場域產生學習動機及能量 成就每個不一樣的全人 中原大學1955年創辦至今堅持全人教育,校長張光正不僅將辦學理念轉化為行動,落實在多元豐富的教學場域,更將影響力從校園延伸到地方、擴散至國際,培育無數兼具科技與人文、用專業造福社會的全人。 本書從中原大學的全人教育理念出發,透過教學實踐場域:廁所、風雅頌藝文廳、樂學園、通識教育、社團及課外活動、專業倫理課程、大學社會責任、國際服務學習,呈現中原大學全人教育如何涵養學生的專業知識與人文素養。同時以不同世代校友現身說法,分享全人教育對他們

在職涯與人生的助益。最後以大學社會責任案例,分享中原大學師生走出校園,走進地方,走向國際貢獻己力,幫助他人幸福的故事。 名人推薦 吳迎春 天下雜誌社長 洪蘭 中原大學、臺北醫學大學、中央大學講座教授 黃重球 台灣電力企業聯合會理事長 蘇仰志 雜學校創辦人兼校長

臺中市公共親子廁所空間使用後評估之研究

為了解決友善廁所標誌 的問題,作者蔡海曼 這樣論述:

親子廁所友善條款立意在於建構良好的育兒環境,提供照顧者能夠方便帶著孩子去使用。目前國內雖設有「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」的規範,但許多公共場所因建物老舊及空間有限而無法著實改善親子廁所環境,且空間面積、內部空間規劃與設備內容皆有所不同。當今法令規範著重於各場所類別的設置與設備尺度建議,空間規劃方面較為不足,因此尚無法提供親子廁所較為完整設計的參考。本研究以使用者的觀點出發,以臺中市「圖書館」、「百貨公司」、「公園」等三個類別22間親子廁所為研究對象,首先透過文獻探討、個案現況調查、網路問卷調查等方式,了解既有親子廁所的空間規劃與使用者的問題需求;其次進行親子廁所使用者訪談,經由親子廁所

使用者的敘述,檢視前者空間使用問題、需求與使用者行為模式的關係。最後分析不同親子廁所空間型態規劃對使用者需求性的影響,積極建立親子廁所環境相關基礎資料,以供日後相關單位評估與運用。 研究發現在「空間規劃」方面,臺中市親子廁所可分為「獨立型」、「複合型」、「依附型」等三種類型。其中「公園」類(43%)親子廁所有朝向「複合型」親子無障礙廁所規劃趨勢,面積50%在4.1~6.0㎡區段;「圖書館」類(100%)及「百貨公司」類(60%)大多為「獨立型」親子廁所,面積最小為2.1㎡,最大至9.0㎡以上規劃。 在「環境行為」方面,依成人協助不同年齡幼兒的如廁行為,大致可區分為「被動協助」、「協

助行為」、「獨自完成」等三種行為模式;「被動協助」行為對應年齡2.5歲以下嬰幼兒,所需設備以「尿布臺」、「兒童安全座椅」的使用率較高。「協助行為」及「獨自完成」對應年齡為3~6歲幼兒,設備以「兒童洗面盆」、「兒童馬桶」的需求性較高。此外幼兒3歲過後,照顧者具體出現隱私性需求,如廁時感到心理開始有壓力,其中「注視大人如廁」對應「異性別組成」現象最為明顯。 本研究依據使用對象的研究結果與親子廁所使用的舒適性,提出「最基本使用空間」面積值(270x235公分)和「最舒適性使用空間」面積值(276x275公分)等兩個空間規劃建議。並針對未來設計親子廁所的需求性制定「親子廁所空間設備內容一覽表」供

未來設計者參考。

尋常.台北|友善商圈:在台北,恆溫暖心的時光

為了解決友善廁所標誌 的問題,作者doed採編團隊 這樣論述:

本書精選介紹 20 家友善店家,範圍涵蓋餐廳、小吃、雜貨、書店、旅館、藝廊等空間! (隨書附贈別冊,彙整台北市各區友善店家指南) 手機電量即將耗盡、逛街時突然好想上廁所、帶著毛小孩卻無法走進餐廳、方便媽媽的哺(集)乳空間⋯⋯,你是否曾遇過以上種種緊急狀況。如今,只要看到店家門前貼有「友」善標誌和服務項目貼紙,即是友善店家,這些來自各行各業的業者皆秉持服務的熱忱,提供友善服務給來店的顧客。 友善項目涵蓋15項服務,分別為:英文、日文、韓文外語友善;行動裝置充電服務;寵物友善;提供無障礙友善服務,如:導盲磚、坡道、扶手、電梯、無障礙廁所或專人服務等;打造無性別偏見友善;提供

信用卡、電子支付、第三方支付等便利支付友善;供應全素食、蛋奶素餐點之素食友善;免費提供顧客借用廁所的友善服務;販售或使用公平貿易商品;Free WiFi友善服務;提供自行車停置、收納空間的自行車友善;提供哺(集)乳空間的哺(集)乳友善;提供穆斯林友善空間或是餐點等友善服務。 這些遍布在台北捷運各站周邊的店家,提供不同的服務與優惠,供旅人舒適自在地體驗台北的好風景。 |尋常.台北(Extra-Ordinary Taipei)|套書緣起 這座城市,自由開放且充滿了無限可能,各產業職⼈堅持理念且戮力以赴,撐起了你我的日常。人們日夜努力的身影、世代傳承的堅持與自我挑戰的執著,建構出多元

的城市生活風貌;平和善良的溫暖人情與求新求變的務實風格,在在映證了台北的兼容並蓄、海納百川。 北市產業局聚焦著力於創新創業、食農共生、生活產業、節能永續等四大面向,長期以來與各領域朋友密切合作,彼此交織串聯成堅實的協力網絡。「尋常.台北」如實記錄當代台北人的迷人丰采,如此尋常卻又非比尋常。謹以此套書獻給所有踏實奮鬥的人們!

馬來西亞華人傳統咖啡店的空間構成與文化研究——以砂拉越詩巫咖啡店為例

為了解決友善廁所標誌 的問題,作者羅佳兒 這樣論述:

19世紀鴉片戰爭後,大規模的華人南遷至當時仍是英國殖民地的馬來西亞, 為當地帶來大量勞動力,也使得華人成為當地第二大族裔。華人的大量湧入增添 了當地豐富多元的飲食文化。時至今日,華人所開設的餐館已經遍及馬來西亞的 各大城市與小鄉鎮。在華人傳統飲食傳承的過程中,形成一種特殊的空間場域——傳統華人咖啡 店(Kopitiam),『Kopitiam』這一詞是融合了馬來語中的『咖啡』(kopi)和福 建話中的『店』(tiàm)而成的混合詞。在馬來西亞,咖啡店不只是當地人心目 中的早餐、午餐、下午茶、晚餐甚至宵夜的用餐場所,亦是家庭聚餐、朋友聚餐、 聊天、約會、談論公事的場所。此外,在馬來西亞華人傳統社

交文化中有一中名 為“喝茶”的社交活動,“喝茶”即一群人相約聚會聊天,而喝茶的地點多在傳 統華人咖啡店中。傳統華人咖啡店在馬來西亞華人的生活場域中扮演了不可或缺 的重要角色。加上不同族裔攤主的進駐,使得這一空間場域產生多元民族融合。但是近十幾年來,多家國際連鎖咖啡店(如星巴克)、國際連鎖飲料店(日 出茶太、黑丸)和本土連鎖咖啡廳(Paparich、Old Towm)在馬來西亞迅速崛起, 吸引年輕一代華人在選擇聚會地點或吃飯地點時多轉往上述空間聚集。年輕人的 流失使得傳統華人咖啡店的客群出現斷層,這樣的情況對傳統華人咖啡店的生意 產生了一定的衝擊。有鑑於此,本研究將以砂拉越州詩巫市的傳統華人咖啡

店為研究對象,探討 傳統華人咖啡店的空間構成與空間文化因應未來的競爭力。同時透過對傳統華人 咖啡店空間分析的結果,提供傳統華人咖啡店未來經營者空間改善策略,並契合 現代年輕人的空間美學和創新發展咖啡店在生活文化上的亮點。

友善廁所標誌的網路口碑排行榜

-

#1.教育部國民及學前教育署108 年度全國高級中等學校性別平等 ...

性別友善廁所帶來的社會意義-強化性別平等和自主、弱化了男女有別的刻 ... 並請學生討論並分類下列廁所標誌與所屬性別的意義。 【圖1】. 【圖2】. 【圖3】. 【圖4】. 於 gender.nhes.edu.tw -

#2.友善廁所英文的推薦與評價,PTT、DCARD和網紅們這樣回答

性別友善廁所標誌應置於明顯處,並標示明確中英文名稱(性別友善廁所/ All ... 問卷連結如下(https://goo.gl/SsjoQI),問卷調查結果與分析歸納為 ... ... <看更多> ... 於 home.mediatagtw.com -

#3.性別友善廁所真的友善嗎? - 出代誌

一位男性走進來突然看到身為女性的我正在洗手,他臉上充滿疑惑和緊張,趕緊走出了廁所。 Picture. 一名男同學看了一眼性別友善廁所標誌,還是選擇使用 ... 於 chhuttaichi.weebly.com -

#4.性別友善廁所的定義為什麼店家需要設置性別友善廁所? - Ecypm

性別友善廁所的標誌。 考量女性,女廁。(圖/翻攝自爆廢1公社) 俗話說人有三急,政大,但至今仍沒有太大改善。 持續推動性別平等,隔離弱勢就是歧視,將一間男廁和女 ... 於 www.wilylttd.co -

#5.尊重跨性別者成大設「性別友善廁所」 | 生活

為了讓中性、跨性別民眾安心如廁,國內外積極推廣設置「性別友善廁所」(Unisex restroom),這股友善風潮也吹入台南成功大學。成大今(14)日表示,4 ... 於 newtalk.tw -

#6.性別友善廁所設計手冊之研究

本研究提出性別友善廁所設計手冊之架構與內容,涵蓋設計原則、空間配置型態、隔間設計、標示LOGO及色彩設計,以提供未來國內公共場所設置性別友善廁所之規畫設計參考。 於 www.abri.gov.tw -

#7.[新聞] 性平更進步!日本廣徵性別友善廁所標誌- K_hot板

(PROUD),公開向大眾徵集性別友善廁所的標誌,盼能為LGBT群體(為Lesbian女同性戀、Gay男同性戀、Bisexal雙性戀和Transgender跨性別者的通稱)提供舒適 ... 於 disp.cc -

#8.廁所標誌下載在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

圖片全部顯示廁所標誌下載廁所標誌– Efbjo要下載矢量(jpg,性別友善廁所標示牌,無需等待時間等。 ... 女廁標誌PSD圖案素材免費下載女廁標誌圖案素材免費下載,否則一 ... 於 neon-pet.com -

#9.又稱為中性廁所和性別中立廁所(gender-nautral)

性別友善廁所,又稱為中性廁所和性別中立廁所(gender-nautral),即男女共用的廁所(unisex toilet is a public toilet that is available for use by all persons, ... 於 manner.takming.edu.tw -

#10.作為設計師,我如何協助推動台大「性別友善廁所」?

教學大樓的性別友善廁所是最早完成的案例之一。 但教學大樓的標誌,並沒有如我當時規劃的作法施作,而是遵循該建物自成一 ... 於 www.thenewslens.com -

#11.性別友善廁所| mysite

橙藝視覺設計-性別友善廁所. ... 跨性別廁所標誌設計. 跨性別廁所標誌設計. 跨性別廁所標誌設計. 跨性別廁所標誌設計. Google+ Social Icon · Facebook Social Icon. 於 orangearts0628.wixsite.com -

#12.北京三里屯現"性別友善廁所"標誌為3小人擠一塊 - 壹讀

對此,有網友積極並耐心做出了解釋。 如果是為了解決男女公用廁所比例不均衡的,這個以「仨小人擠一塊兒」為LOGO的新 ... 於 read01.com -

#13.台中小学厕所将试行男女通用女学生:心里有压力 - 中国新闻网

台北市教育局在公立高中职推动性别友善厕所计划,艺人蔡依林出席记者会表达支持,与教育局长汤志民(右三)共同挂上“性别友善厕所”标志,象征计划起跑 ... 於 www.chinanews.com -

#14.「友善」廁所!女廁不需再大排長龍- 時事

為紓緩男女廁使用情況不均,中國北京三里屯數十家咖啡廳、酒吧近日便響應「性別友善廁所」項目,在廁所貼上「性別友善廁所」標誌,不分男女共用同一個 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.公廁指標像「偷窺」「掀裙」 桃園客家局急換ㄚ弟、ㄚ妹滅火

桃園市觀音區崙坪公園日前廁所標誌引發網友質疑有「掀裙」等爭議。 ... 吉祥物,身著傳統客家服飾並配戴富有客家元素等小配件,可愛友善形象搭配指示 ... 於 www.ettoday.net -

#16.【博物之島新訊】原來博物館廁所標誌這麼有趣!從世界廁所日 ...

【博物之島新訊】原來博物館廁所標誌這麼有趣!從世界廁所日反思友善平權 ... 大家知道10月19日是「世界廁所日(World Toilet Day)」嗎?這是聯合國正式 ... 於 www.cam.org.tw -

#17.廁所需要男女有別嗎? - 天下雜誌

有些人指出性別友善廁所令使用者尷尬,例如「尿尿的聲音會被男生聽到」令女性尷尬,而「在垃圾桶看到用過的衛生棉」則讓男生尷尬。另外一些人擔心,當性別 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所規劃建議目次

貳、國內外目前設置性別友善廁所之概況……………………………2 ... 「性別友善廁所」(unisex restroom)係指無性別之公共廁所,該 ... 標誌:廁間門採用不同型式標誌。 於 naa.tnaa.org.tw -

#19.一,性別友善廁所標誌圖示 - Uhlwc

性別友善廁所標示(平面文宣-臺中市政府性別平等專區). 性別友善廁所標示臺中市政府社會局「性別友善廁所」貼紙圖檔原始規格說明:長20公分×寬20公分 ... 於 www.bhodgsnrva.co -

#20.跨性別廁所之爭 - 眾新聞

University of Vermont的跨性別廁所標誌。美聯社. 使用廁所,點樣使用廁所,都會有不同的看法。網上發現台灣對這個跨性別廁所形容為性別友善廁所、中 ... 於 www.hkcnews.com -

#22.廁所標示牌- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

廁所方向燈壓克力標示牌導引化妝室廁所標誌廁所標語雙語標示牌廁所標示牌壓克力標示牌全場可刷卡 ... 壓克力性別友善廁所標示牌指示牌歡迎牌商業空間洗手間無障礙. 於 www.ruten.com.tw -

#23.當期主題】無性別廁所/性別友善廁所的流變與簡介 - 婦女聯合網站

總體而言,無性別廁所的設立除了打破現有的性別區隔,讓公共廁所不再因為數量與清潔程度而標誌了男女的分野,不僅讓女性從既有的父權體制中解放,也某種程度消除了對於 ... 於 www.iwomenweb.org.tw -

#24.女廁例必排長龍? 北京推性別友善廁所解困 - 東網

為紓緩男女廁使用情況不均,北京三里屯數十家咖啡廳、酒吧近日便響應「性別友善廁所」項目,在廁所貼上「性別友善廁所」標誌,不分男女共用同一個 ... 於 hk.on.cc -

#25.公廁修繕、新建工程之硬體設備與配件設計參考及施作規範

... 場所親子廁所盥洗室設置辦法總說明. 附件五內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所規劃建議 ... 廁所之各種識別標誌應標示明確並置於明顯處。 於 ceftc.ftis.org.tw -

#26.【多元性別】不分「你妳」 無性別廁所 - 左岸電子報

當你來到廁所,往左手邊的男性廁所標誌定睛一看,映入眼簾的標示上頭,不只有預想中的小藍 ... 希望藉由此管道建議學校將原先的男性廁所改建為「無性別友善廁所」。 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#27.友善廁所雙面標示LED導光板雙面立牌廁所標示牌壓 ... - 蝦皮購物

... 請私訊#友善廁所#性別友善廁所#廁所標誌#廁所標示牌# 雙語標示牌#雙語標示牌購買友善廁所雙面標示LED導光板雙面立牌廁所標示牌壓克力標示牌雙語標示牌訂製推薦高雄 ... 於 shopee.tw -

#28.LED標示牌友善的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

LED標示牌友善價格推薦共3筆商品。 ... 力維新室內指標[E0002] LED超薄型標示牌男女廁所. ... 高雄標示牌宏錡LED 壓克力雕刻標示牌廁所標誌親子廁所性別友善廁所 ... 於 www.lbj.tw -

#29.北京三里屯现“中性厕所” 标志为仨小人挤一块 - 手机搜狐

近日,北京三里屯数十家咖啡厅、酒吧的卫生间贴上了“性别友善厕所”的标识。 这个新东东引来不少好奇的目光——这厕所有什么特别?是给跨性别人群贴标签,还是男女厕所 ... 於 m.sohu.com -

#30.香港廁所標誌– 廁所設計 - 11pyy

廁所 需要男女有別嗎?|天下雜誌. 香港廁所標誌- 廁所設計. 公共廁所幅插畫檔、美工圖案、卡通及圖標. 性別友善空間不只是更換廁所 ... 於 www.1111pyyh.co -

#31.廁所標示牌| 2021年11月 - 樂天市場

Rakuten樂天市場還有更多廁所標示牌推薦,讓您在開心的環境中盡情購物! ... rakuten-logo. 登入 註冊 ... ZG1 彩色CH 貼牌性別友善廁所-標示牌/ 個CH-802. 於 www.rakuten.com.tw -

#32.世界各地的男女廁所標誌看著真讓人捉急

男女廁所- 若性別友善廁所是一波改革,這波改革的前身應該是男女廁數量的改革。在過去,許多公共場合設置的男女廁一樣多,這直覺看來公平,但是生理女性 ...,中性 ... 於 1applehealth.com -

#33.博碩士論文行動網

本研究目的即在探討性別友善廁所的設立過程與其所面臨的困境,希望透過實地踏查、媒體分析與大學生訪談以大學生的角度深入理解其間隱而未明的性別意涵以及大學生所懷抱的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#34.北京三里屯现“中性厕所” 标志为仨小人挤一块 - 新闻

“性别友善空间”……法晚小编读书少,一时真没听懂。仔细看了报道才知道,原来修建这一厕所的起源在于,让跨性别者即有性别认知障碍人群有厕所可 ... 於 news.qq.com -

#35.108 年度臺南市政府秘書處性別影響評估檢視表性別友善廁所

內規劃設置安全、安心之性別友善廁所。 ... 規定必須設置性別友善廁所,為 ... 五、 本處已針對優先停車區之相關標線與標誌設計有一致性規格,關於保留百分之二的優先 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#36.廁所標誌英文– 外觀設計英文 - Betteeam

禁止標誌照片和插圖素材, 第1 頁, (57,639張中的第1 – 50張), 本頁為您介紹禁止標誌的圖片圖片。, ... 如果你推崇親子廁所,為什麼要排斥「性別友善廁所」? 於 www.betteeam.co -

#37.男女廁所標誌旅行趣聞 - Wrmzko

什麼是性別友善廁所?性別友善廁所,又稱為中性廁所和性別中立廁所(gender-nautral),即男女共用的廁所… · DOC 檔案 · 網頁檢視 ... 於 www.edwardlawrnce.co -

#38.風景區性別友善公廁建置之評估 - 新北市政府主計處

協助如廁時常因為廁所的性別標誌而產生使用上的困擾或不便。 觀光地區的廁所反映出的 ... 可考量於園區內建立性別友善廁所,讓廁內空間不以生理性別作為區隔,不但可友. 於 www.bas.ntpc.gov.tw -

#39.無障礙廁所標示牌 - Cpanly

親子廁所標誌、親子廁所標示牌、性別友善廁所標示牌、性別友善廁所標示牌、無障礙廁所標示牌、行動不便廁所標示牌、哺乳室廁所標示牌. 開店必備垂壁式雙面簍空圓形標示 ... 於 www.cpanlyzr.co -

#40.性別友善厠所具體成果

的空間,結合親子厠所之設計,建立不分性別之性別. 友善厠所,現時可做為性別友善廁所之用,且已張貼. 性別友善廁所標誌於其外,並詳加說明其設置之用意。 於 thcdc.hakka.gov.tw -

#41.最近校園內新增了一些「性別友善設施」,您發現了嗎?

「性別友善廁所」(又稱:通用/共用廁所、無性別廁所、性別中立廁所;英文通常使用unisex restroom、gender neutral restroom、 all gender restroom)意 ... 於 genderequity.web2.ncku.edu.tw -

#42.廁所符號

廁所 符號 · LED 壓克力雕刻標示牌廁所標誌箭頭符號化粧室洗手間廁所性別友善雙語標示牌廁所 · 標誌圖示符號男孩男人女人女孩卡通標誌免費廁所男廁所女孩男士女士們先生Wariat ... 於 www.smittenevents.me -

#43.怪了,為何無障礙廁所就不用分男女廁?

對於出門在外的障礙者來說,能夠有無障礙廁所就偷笑了,覺得已經是很幸運的事情 ... 也推動了性別友善廁所,但也發現有些無障礙廁所卻直接掛上「性別友善」標誌,但 ... 於 www.kuang-ching.org -

#44.性別友善廁所還有完善空間 - 中正E報

國立中正大學性別平等教育委員會今年五月於官網上公布校內多個性別友善廁所位置,但校內大部分的性別友善廁所都是由殘障廁所貼上性別友善標誌而來,並未 ... 於 enews.ccu.edu.tw -

#45.院總第887 號 - 立法院

考量男、女用大便器數的比例,並鼓勵設置性別友善廁所,以友善使用者」案辦理情形. ,復如說明,請查照。 說明:. 一、依據108 年度中央政府總預算案審查總報告(修正 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#46.友善廁所- 優惠推薦- 2021年10月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到6 筆友善廁所商品, 其中包含了居家、家具與園藝等類型的友善 ... 標示牌(單面貼壁式) 廁所,男女廁所,男女合廁,性別友善廁所,標示牌,室內指標,標誌. 於 tw.bid.yahoo.com -

#47.一般廁所標示牌 - 力維新室內指標有限公司

性別友善廁所 · ○無障礙廁所標示牌 · ○無障礙浴室標示牌 · ○無障礙電梯標示牌 · ○無障礙樓梯標示牌 · ○無障礙坡道標示牌 · ○無障礙停車位標示牌. 於 www.wssign.com.tw -

#48.中性廁所- 维基百科,自由的百科全书

中性廁所(Unisex toilet,又稱:無性別廁所、男女通用/共用廁所、男女共廁、家庭廁所、性別中立廁所或性別友善廁所 ... 雲縣府首座性別友善廁所高中生設計LOGO獲讚聲- 生活. 於 zh.wikipedia.org -

#49.性別友善廁所介紹 - 個人網頁空間

身障廁所掛上性別友善廁所標誌,仍無法達到讓不同性別. 使用者都感到舒適與環境友善。 1. 彭渰雯、林書伃、畢恆達〈男女廁之外的「其他」─世新大學「無性別廁所」之 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#50.一場難以政治正確的「跨性別如廁之爭」 - 端傳媒

中性廁所,又稱通用廁所、無性別廁所或者性別友善廁所,是沒有性別之分的 ... 更具標誌意義的是,白宮於2015年4月9日宣布,在其艾森豪威爾行政樓內新 ... 於 theinitium.com -

#51.廁所門上山雞和小貓的標誌,到底代表哪個性別?真不怕人猜錯?

而很多時候,在衛生間的門上都會有標註男女廁所的標誌,以防止走錯的尷尬 ... 一起加入這項「性別友善廁所」活動的還有聯合國婦女署、聯合國開發計劃 ... 於 ppfocus.com -

#52.增添客家元素生活美學崙坪園區廁所標誌改版

增添客家元素並深化生活美學,崙坪文化地景園區廁所標誌將改版。 ... 型吉祥物,身著傳統客家服飾並配戴富有客家元素的小配件,其可愛友善的形象搭配 ... 於 www.epochtimes.com -

#53.3-9:推動台灣大專院校不同性別取向使用者如廁需求與如廁權利

2、去除全台大專院校廁所男女二分制度,思考設計無性別偏見的廁所標誌。具體案例:為推動校園性別平等觀念,台北市教育局已有22校國中小及高中提出性別友善廁所設置計畫, ... 於 advisory.yda.gov.tw -

#54.世新大學103 學年度「性別友善廁所logo」徵選比賽

育活動,特以比賽形式徵選學生設計性別友善廁所logo,藉以宣導校園性別平等教育。 二、主旨:. (一) 結合本校性別平等教育活動,促進性別平等教育融入校園課程設計之 ... 於 www.shu.edu.tw -

#55.性別友善廁所標誌 - TJE

性別友善廁所標誌. 親子使用者,時不時就會為跨性別者帶來痛苦。因此,紅色代表男生,心理性別為何,小便器,點樣使用廁所,親子廁所,這樣的廁所在國外可被稱為All ... 於 www.endethod.co -

#56.人人好「方便」-探討無性別廁所作者: 陳宜嫺。臺北市立木柵

會將男廁改建為性別友善廁所。約有98%的人認識無性別廁所的標誌,有91%. 的人知道無性別廁所的存在,但目前世新大學只設置兩間廁所(分別在舍我樓. 於 www.shs.edu.tw -

#57.友善廁所標誌 - Yourtub

性別友善廁所標誌: Title 性別友善廁所,又稱為中性廁所和性別中立廁所(gender-nautral),即男女共用的廁所(unisex toilet is a public toilet that is available for ... 於 www.11yourtub.co -

#58.中性廁所標誌圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的118 項中性廁所標誌照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#59.廁所標誌設計– 廁所設計作品 - Cookcn

女廁標誌PSD圖案素材免費下載. Photo Credit: 本文作者提供2016年中舉辦的性別友善廁所標誌設計工作坊。 幸運的是,標誌完成設計後兩個月,內政部建築研究所公開性別 ... 於 www.cookcntral.co -

#60.廁所標示《創意廁所標誌》解放時還能會心一笑

有網站蒐集了世界各地的創意廁所標誌,蹲式馬桶標示牌,3 不準動) 另外在停車場的 ... Yahoo奇摩拍賣– 宏錡LED標示燈壓克力標示牌(1,性別友善廁所標示牌, 廁所 , ... 於 www.debarrca.co -

#61.女生永遠是對的所以走右邊?14個有趣的男女廁標誌看你會不會 ...

進去前得先好好地思考過啊~否則有可能會看到廁所、標誌、象徵、兩性、尿急. ... 綠色環保、重複使用的友善地球精神,輕鬆又有趣地實踐於日常生活中。 於 www.niusnews.com -

#62.《標誌設計的刻板印象》女生一定穿裙子?孕婦一定大肚子 ...

日本有些學校或政府機關近年致力於追求廁所平等,例如重新設計男廁和女廁的空間分配,或是加入性別友善廁所等等,然而這類政策最後似乎都會回歸廁所標誌的 ... 於 news.gamme.com.tw -

#63.新竹市婦女權益促進委員會分工小組會議紀錄表

讓廁內空間不以生理性別作為區隔,增設「性別友善廁所」,. 解決男女廁所的空間配置比例和 ... 建議本府可以設計性別友善廁所標誌,使各局處及所屬一. 於 society.hccg.gov.tw -

#64.北京三里屯現中性廁所標誌為仨小人擠一塊網友支持 - iFuun

近日,北京三里屯數十家咖啡廳、酒吧的衛生間貼上了「性別友善廁所」的標識。這個新東東引來不少好奇的目光——這廁所有什麼特別?是給跨性別人群貼標籤,還是... 於 www.ifuun.com -

#65.性別友善廁所標示 - 臺中市政府性別平等專區-性平嘉年華-平面 ...

臺中市政府社會局「性別友善廁所」貼紙圖檔 原始規格說明:長20公分×寬20公分,PVC材質印製。 僅供參考,請自行印製。 最後異動時間:2020-07-07 上午09:32:22. 於 ge.taichung.gov.tw -

#66.最近美術館廁所增設了#性別友善廁所標誌嗎? 許多民眾都 ...

性別友善廁所取消了進入廁所的性別限制,不論是男性,女性、身障朋友、跨性別、任何性別的人帶著任何性別的孩子、需要幫助的人或長輩都可以使用的廁所, ... 於 www.facebook.com -

#67.一、性別友善廁所標誌圖示︰ 說明︰ 二

臺灣已是多元社會,性別友善廁所提供各種性別皆可如廁的空間,讓. 使用者像在家如廁一樣自在。 2.老人、小孩、行動不便者如廁時,身旁協助者不一定是相同性別,性. 於 www-ws.gov.taipei -

#68.廁所標示牌.導引指示牌 - 昌翰企業

導引指示牌,室內標誌,女廁男廁標誌,化妝室標示,洗手間指示牌,親子廁所,無障礙廁所, ... 男/ 女/ 男女/ 無障礙/ 哺集乳室/ 友善廁所/ 親子廁所 ... 於 www.changhan.tw -

#69.廁所平權典範與最漂亮的標示牌加拿大推男女共用的性別友善廁所

這款新標牌結合一半男性、一半女性的符號,傳達性別包容的友善訊息,得到廣大網友的一致稱讚。這款廁所標牌是美國密蘇里州藝術家霍尼格(Peregrine ... 於 www.storm.mg -

#70.共好「如廁時光」 公廁迎接高齡升級友善功能、導入AI科技

上廁所這件事小得很日常,但是當尿急,卻沒有可以好好上廁所的環境時,那一刻,可就是人生大事。過去不少人對公廁有著髒亂、濕、臭的印象,上個廁所像 ... 於 udn.com -

#71.臺北市臨時攤販集中場友善廁所推廣方案

審核通過者將由市場處補助清潔用品費、水費、清潔勞務費、燈箱電費、空間維護及設備改善補助,並提供「友善廁所識別標誌」設置於市場處指定位置,俾利民眾識別。 於 www.rootlaw.com.tw -

#72.性別友善廁所標示 - YUMK

中性廁所(Unisex toilet,又稱:無性別廁所、男女通用/共用廁所、男女共廁、家庭廁所、性別中立廁所或性別友善廁所等)是沒有性別之分,供任何需要使用者使用的公共 ... 於 www.alanhdfield.co -

#73.公園中,性別友善廁所的另一種可能?

近年來,性別友善的公共廁所設計已成為社會性別平等的重要指標。然而,目前國內作法多是另外設置「性別友善廁所」,不僅普及度不高,亦容易有標籤化 ... 於 www.taiwan-gist.net -

#74.性別友善廁所標示 - NLDGE

宏錡國際~LED 壓克力標示牌標示燈雕刻燈友善廁所打造友善的環境友善的標誌友善的宣導不可少 ... 理想中的性別友善廁所,再另外設置女性無障礙廁所與男性無障礙廁所。 於 www.machamexco.co -

#75.各地的男女廁所標誌,雖然很有創意,但看著確實有些頭疼!

理解字面意思差不多就是男生女生還是有些差別的,在某些情況下不能靠得太近!所以廁所分男廁和女廁,從某種程度上來說還是非常有必要的!而我們今天要聊的 ... 於 kknews.cc -

#76.性平更進步!日本廣徵性別友善廁所標誌 - 隨意窩

2015-09-08 20:58. 〔即時新聞/綜合報導〕日本一性別平等組織目前正在為「性別友善廁所」徵集設計標誌,等標誌確定後,他們將督促地方政府採用此標誌,讓公共廁所能 ... 於 blog.xuite.net -

#77.大學「性別友善」廁所學生:一點也不友善 - 蘋果日報

台北市政府鼓勵高中以下學校設置性別友善廁所,各大學紛紛跟進;但有學生表示,許多學校只是把男廁或身障廁所掛上性別友善廁所標誌,「一點也不友善」 ... 於 tw.appledaily.com -

#78.大學性別友善廁所多半做表面 - 自由時報

台北市政府鼓勵高中以下學校設置性別友善廁所,引發各界議論, ... 學校只是把男廁或身障廁所掛上性別友善廁所標誌,覺的很尷尬,「一點也不友善」。 於 news.ltn.com.tw -

#79.臺北市政府所轄機關構之廁所涉及不分性別設計之設置參考原則

志業務聯繫會報決議推廣建置性別友善廁所,而本市中正 ... 性別友善廁所設計手冊之研究(內政部建築研究所委 ... 四、檢視確無應避免之情況(含硬體及標誌,無障礙. 於 www.womengroups.org.tw -

#80.首頁> 主題宣導> 政策宣導> 性別友善廁所 - 臺北市性別平等 ...

臺北市性別平等教育網logo ... 105年, 臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦實施計畫. 105年, 臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦實施計畫-成果照片 ... 於 www.gender.tp.edu.tw -

#81.::歡迎光臨敬業廣告材料公司

親子廁所標誌、親子廁所標示牌、性別友善廁所標示牌、性別友善廁所標示牌、無障礙廁所標示牌、行動不便廁所標示牌、哺乳室廁所標示牌、洗手間標示牌、掃具間標示牌、蹲 ... 於 jinya.com.tw -

#82.男女廁所標誌的商品價格 - 大家來比價

力維新室內指標[A0015]鋁合金標示牌(單面貼壁式) 廁所,男女廁所,男女合廁,性別友善廁所,標示牌,室內指標,標誌 · Yahoo拍賣; 降價商品 $525; $525; 前往賣場. 於 twpriceget.com -

#83.性別友善廁所法規 - Traevltml

二、填寫「廁所涉及不分性別設計評估表」 三、有關設置細節,請詳細參閱相關法規及《國立臺灣大學性別友善廁所設置準則參考手冊》 四、檢視確無應避免之情況(含硬體及標誌 ... 於 www.traveltml.co -

#84.東吳校訊- 校園記者影音新聞

城中校區性別友善廁所除了具備和外雙溪校區一樣的設備外,另增設了資源回收桶、廚餘回收桶及可洗滌餐具的洗碗槽,兼顧環保概念,提高空間使用效率。 期盼師生們透過使用 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#85.廁所友善標示牌的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

力維新室內指標[A0020]鋁合金標示牌(雙面側掛式) 廁所,男女廁所,男女合廁,性別友善廁所,標示牌,標誌,指示牌 · $788. 價格持平. Yahoo拍賣力維新室內指標(1106), 新北市. 於 biggo.com.tw -

#86.廁所只寫「乾坤」2個字!女愣:該走哪宮廷劇迷曝神解

... 到需要利用公共廁所的時候,隨著台灣性別意識提升,現在廁所不僅會以男性、女性的文字或圖案提供民眾辨識,也會有親子廁所、性別友善廁所的標誌。 於 www.nownews.com -

#87.如何落實規劃及建立性別平等之校園安全空間

內容取自「國立臺灣大學-性別友善廁所設置準則參考手冊」 ... 彈性的整體設計. (上)性別友善廁所入口識別標誌與廁間便器. 標誌。 (中)入口透光玻璃磚牆隔屏,廁所內部 ... 於 www.swsh.hlc.edu.tw -

#88.性平更進步!日本廣徵性別友善廁所標誌。(2015.09.08)

2015-09-08 20:58 〔即時新聞/綜合報導〕日本一性別平等組織目前正在為「性別友善廁所」徵集設計標誌,等標誌確定後,他們將督促地方政府採用此標誌 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#89.公共場所親子廁所盥洗室設置辦法 - 全國法規資料庫

本辦法所定親子廁所盥洗室,包含獨立式親子廁所及在男女廁所設置兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等 ... 公共場所親子廁所盥洗室之引導及標誌,應符合下列規定:. 於 law.moj.gov.tw -

#90.第三卫生间性别友善厕所图片- 标志图标 - 昵图网

关 键 词:: 卫生间标识第三第三卫生间性别性别友善厕所厕所洗手间设计设计标志图标公共标识标志CDR. 昵图网所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权 ... 於 www.nipic.com -

#91.性別友善廁所-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年12月

性別友善廁所找性別友善廁所相關商品就來飛比. ... 標示牌性別友善廁所CH-802 15cm x 23cm 標語牌標誌牌貼牌指示牌警示牌指標. 100. 蝦皮購物. 選項取消. 於 feebee.com.tw -

#92.性別友善廁所設計手冊之研究 - 內政部

表5-1 公廁性別友善空間配置型態………………………………… 75. 表5-2 公廁性別友善內部便器空間視線遮蔽設計方式……………76. 表5-3 不分性別廁所Logo標示方式………………………………… 77. 於 ws.moi.gov.tw -

#93.蔡依林力挺6高中職試辦性別友善廁所 - 平等之日:性別議題與 ...

北市教育局在公立高中職推動性別友善廁所計畫,藝人蔡依林出席記者會表達支持,與教育局長湯志民(右三) 共同掛上「性別友善廁所」標誌,象徵計畫起跑。 於 www.cust.edu.tw -

#94.低級當有趣?公廁標示竟用掀裙圖桃園市府挨批

桃園市觀音區的崙坪地景公園廁所標誌出現掀裙圖案,近日引發網路議論。 ... 說,這與近年社會和政府主張的性別平等友善背道而馳,「下流創意」竟出自 ... 於 www.worldjournal.com -

#95.作為一名設計師,我如何協助推動台大「性別友善廁所」?

教學大樓的性別友善廁所是最早完成的案例之一。 但教學大樓的標誌,並沒有如我當時規劃的作法施作,而是遵循該建物自成一格的指標系統。 於 lgbtfamiliesinfo.tw -

#96.葉永鋕事件21週年高樹國中廁所標誌男玫瑰女大樹 - 中央社

21年前,屏東高樹國中學生葉永鋕在上課時間上廁所意外死亡,他的死亡推動許多團體爭取性別平權法案,高樹國中面對歷史,將新建男廁所用玫瑰做識別, ... 於 www.cna.com.tw -

#97.北京现“性别友善厕所” 方便跨性别人群如厕 - 搜狐新闻

15日,三里屯某酒吧内,一间厕所挂出“性别友善厕所”标识。新京报记者彭子洋摄新京报讯一个圆形标志中,一个裤装轮廓代表男性、一个裙装轮廓代表女性, ... 於 news.sohu.com -

#98.廁所標示圖片 - Kujira

廁所標誌_ 24 [3388732],此圖庫插圖素材具有廁所標誌,浴室標記,衛生間的關鍵詞。. 此插圖素材是ewigdtp / (No.139624) ... 1 一、性別友善廁所標誌圖示: 說明: 1. 於 www.kujiragumo.me