台北麥當勞數量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦深澤真太郎,梅澤真由美寫的 【打造數字財務腦套書】(二冊):《打造數字腦.量化思考超入門》、《打造財務腦.量化思考超入門》 和RobertEugeneCushman的 土地正義(2冊套書)土地正義+超額徵收都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自本事出版社 和遠足文化所出版 。

國立臺灣師範大學 歐洲文化與觀光研究所 陳學毅所指導 周盈如的 法國米其林指南的全球在地化與其臺灣在地化策略分析 (2021),提出台北麥當勞數量關鍵因素是什麼,來自於法國飲食文化、米其林指南、臺灣在地化策略、國際美食評鑑。

而第二篇論文中國文化大學 觀光事業學系觀光休閒事業碩士在職專班 李永恒所指導 戴妤璇的 台灣外帶手搖茶飲的知識、態度、行為意圖之研究--- 以印尼移工消費者為例 (2021),提出因為有 手搖茶飲、知識、態度、行為意圖的重點而找出了 台北麥當勞數量的解答。

【打造數字財務腦套書】(二冊):《打造數字腦.量化思考超入門》、《打造財務腦.量化思考超入門》

為了解決台北麥當勞數量 的問題,作者深澤真太郎,梅澤真由美 這樣論述:

本套書共有兩冊:《打造數字腦.量化思考超入門: 能解決問題,更有說服力,更值得信賴》、《打造財務腦.量化思考超入門: 不靠經驗判斷,精實決策,開創未來》 《打造數字腦.量化思考超入門: 能解決問題,更有說服力,更值得信賴》 靠加減乘除,養成隨時派上用場的好習慣 把數字當語言,以計算來敘述,更有條理的思考,能確保工作品質與效率; 在真確時代,不憑感覺行事,讓你在職場上無往不利。 「用數字思考」的三大好處: 1.提高解決問題的能力 舉例: A. 想讓營業額達到一億日圓,需要多少廣告預算? B. 明年應該聘用幾位社會新鮮人? C. 該怎麼做,才

能提高新事業的營業額? 三個問題都必須用數字思考,A與B皆有明確的目標數字,但是C沒有。商業上必須解決的問題,大多是以C問題居多,面對這種「沒有具體答案,不完整的問題」時,必須將「應解決的問題更加具體化」。 以C為例,營業額成長無起色,其問題是出在「顧客數量」還是「定價」?必須掌握並具體化問題的原因。用數字思考,能夠幫助你在模糊不清的狀態下,找出問題所在,並解決問題。 2.可製作出充滿說服力的簡報 舉例: A.「我需要一千萬的廣告預算。我會努力讓廣告的效益達到最高。」 B.「我司每一塊錢的廣告預算可帶來的營業額,從三年前開始分別為七塊錢、八塊錢、九塊錢,今年

將以十塊錢為目標。今年的營業額目標為一億,因此需要一千萬的廣告預算。」 顯然B的工作能力比較好吧。 說服得了人的,是以事實為基礎,而充滿說服力的邏輯論述,必須要用數學來思考,用數學來說明。 說服力是走跳商場的強大武器,也跟你的成果和評價有直接關係。 3.以事實為依據,創造信賴感 舉例: 「少年犯罪案件不斷增加。」 聽到這句話的當下可能覺得「是喔,可能確實如此吧」。 但只要稍微調查一下相關數據,就可以發現事實(數字)並非如此。 因此,「我們所處的世界,以事實(數字)為依據思考、說話,將(必須)成為理所當然的常識。」 用數字思考的第一步,就是定義

什麼是「用數字思考」──「數字就是語言」 只要會「加減乘除之四則運算」,任何人都可以用「數字」作文。 舉例: Q1:如何說明獲利能力? Q2:如何表達一個月的工作時間? Q3:如何呈現營業額? A1:(營業利潤率)=(營業利潤)÷(營收)。 A2:(一個月的工時)=(固定的上班時間〜下班時間)×(出勤日數)+(加班總時數)。 A3:(營收)=(得到的錢)-(還回去的錢)=(入帳)-(退費)。 提升工作能力的13個問題 1.你想改善什麼問題? 2.你有辦法用數字掌握那個問題嗎? 3. 如果答案是YES,改善之後的數值(數字A)應該為多少?

4. 數字A應該要達到多少,才可以定義為「成功改善」了? 5. 應該如何解讀數字A比較妥當? 6. 想要增加或減少數字A時,增加或減少哪個數字(數字B)的可行性比較高? 7. 數字B應該要以增加或減少多少為目標? 8. 達成那個目標後,數字A的變化符合你所定義的「改善」嗎? 9. 具體來說,增加或減少數字B,該怎麼做?(一定可以執行的作法) 10. 誰去做、什麼時候做、怎麼做? 11. 實行後所獲得的資料(數字C),有辦法保存下來嗎? 12. 你評價數字C了嗎?決定好下一個PDCA循環由誰負責了嗎? 13. 在做這項工作的過程中,你是否有面對「麻煩」也不

服輸的強烈意志? 數字思考的八個對應手法 *百分比 以「幾何平均數」對應「可以增加多少」的問題 以「計算現在和未來價值」對應「有多少價值」的問題 *數學觀點 以「AB測試」對應「可以增加多少」的問題 以「敏感度分析」對應「有多少影響」的問題 *統計分析 以「標準差」對應「有多少風險」的問題 以「相關係數」對應「有多相關」的問題 *建立模型 以「簡單線性迴歸分析」對應「有多必要」的問題 以「損益平衡分析」對應「有多安全」的問題 本書將數字運用在各種商務情況,教你在思考每件事情時,先把數字代入, 透過數字可以清晰化每件事的前因後

果,讓邏輯更清楚。 《打造財務腦.量化思考超入門: 不靠經驗判斷,精實決策,開創未來》 不必懂會計金融,練就一生受用的思考技術! 什麼是「財務思維」? 就是把各項方案在日後會產生的所有影響,都換算成金額, 再來個別做比較,然後從中選出最好一種的思考方式。 在日常生活中,我們的食衣住行都與「錢」脫離不了關係。 「錢」是最貼近生活的一把量尺,只要把一切都換算成金額來思考, 也就是運用所謂的「財務思維」,就更容易看清楚事物的真實樣貌。 那麼,「會計」與「財務」有什麼不同? 會計能正確地呈現「過去的事」, 財務則是會告訴我們「未來的每個選項」能帶來什

麼價值。 「會計思維」跟「財務思維」有什麼不同? 會計思維考慮的是當下,財務思維考慮的是未來。 我們試著把「會計思維」和「財務思維」套用在日常生活的實際狀況: 年輕人很少為自己的老後作打算吧? 尤其是剛出社會、單身沒成家、沒有小孩的人, 掌握自己每天的生活,每個月收入也都能隨心所欲地花用。 在這種情況下,「只要每個月不透支」就好,這是以「活在當下」為出發點的想法。 以單一月份的生活開銷為基礎,來思考自己的資產配置,可說是「會計思維」的特質。這種只看會計PL(損益表)的作法,又可稱為「PL思維」。 然而,只看每日收支的人,恐怕很難想像何謂資產管理。 而

要做資產管理,就必須祭出不同於「PL思維」的觀念才行── 就是所謂的「財務思維」。 除了要考慮現在有沒有錢,更重視日後的儲蓄。 「財務思維」是一種在思考財富安排之際,懂得放眼未來的思維。 在職場上,「財務思維」可以幫助我們── 判斷部屬的提案是否可行? 思考新事業或決定是否進行設備投資? 該不該任用新進人員? 決定與客戶之間的交易條件。 ……等等諸多事項。 在日常生活中,「財務思維」可以協助我們── 買房划算?還是租屋省錢? 該不該讓孩子上補習班?要補幾科? 儲蓄險、醫療險、壽險、投資型保險,到底要投保哪一種? ……等等各種民生方面的

決定。 依據財務觀點所提供的資訊來做判斷, 會比憑感覺、靠經驗,甚至是參考別家公司案例更省時,成功機率也更高。 運用財務思維進行決策時,需掌握四大步驟: 1.揪出「隱形」成本──考量「機會成本」與忽略「沉沒成本」…… 2.掌握「時間差」──「固定費」與「變動費」到底該節省哪一個? 3.「比較」差異性──將「判斷標準」套用在各選項,做出比較。 4.「拆解」各項要素──數字過大難以想像,拆解成「小單位」即可一目了然。 本書採用循序漸進的方式,帶領讀者走進財務不難的專業領域, 以淺顯易懂的文字,啟發讀者的理科腦,培養正確的財務思維。

台北麥當勞數量進入發燒排行的影片

看過來👀~看過來~👀

大家還記得農曆年前明義哥向大家報告跳蛙公車的好消息嗎?🤔

現在,跟大家報告【五股-台北車站】跳蛙公車確定3/4(一)正式上路囉

跟大家說:

所謂的跳蛙公車是交通局針對新北市幅員遼闊的特性,開闢類似交通專車的公車路線,民眾可以在特定時間及地點搭乘停站少、路程快,又便捷的公車服務

另外提醒~

去程:只上不下,抵達捷運北門站才能下車去上班上學喔~

回程:只下不上,只有捷運北門站才可上車回家喔~

明義哥知道大家看完班次、停靠點、行駛時間後一定會覺得好像有點不太夠...(其實我跟大家都有一樣的心聲🤫)

但,主要原因在:

📌1.這是一條針對五股市區目前最缺乏公車路線經過的區域量身打造

📌2.這是一條以學生、上班族為考量的通勤公車路線

📌3.現在新開闢的公車要進入台北市火車站周邊是不可能的,這是一個經過努力很久的結果,我們先求有~再求好

📌4.交通局答應明義哥,如果這條路線班班客滿供不應求,後續就會納入正式路線來評估

所以!我們現在最需要做的是..

👉不是反映班次不夠多、

👉停靠點沒在家樓下、

👉搭乘意願不高....

而是,明義哥希望大家可以把這三班車坐好坐滿...這樣,明義哥才能來去交通局要求表示要納入正式路線啦~~~

《❤預告》3/4(一)明義哥陪大家一起上班、上學去~(同班車巧遇明義哥有神秘小禮物喔~🤗)

《❤好康攏底加》凡是3/4(一)早上搭乘五股-台北車站(捷運北門站)跳蛙公車每班次前30名民眾,則立即享有麥當勞早餐一份。(數量有限送完為止)

法國米其林指南的全球在地化與其臺灣在地化策略分析

為了解決台北麥當勞數量 的問題,作者周盈如 這樣論述:

米其林指南是法國飲食文化的重要代表產物,為世界最具權威的餐廳評鑑 機構之一。受台灣觀光局熱烈邀請,米其林指南於 2018 年將臺北納入海外評鑑 城市,於 2020 年增加臺中市場。如麥當勞、星巴克等知名跨國餐飲品牌,企業 走向全球化的關鍵在於落實「在地化」,但米其林指南與餐飲品牌不同之處在 於,它販售的並非料理實體,是以獨到的評鑑品味與評鑑結果擄獲各國美食家、 主廚、觀光客的信賴與推崇。換言之,米其林指南的核心價值是一套對美食品 評及餐廳評鑑的文化系統。於此,本文以 2018 年至 2020 年間,米其林指南臺灣版為主要研究範圍, 從紙本指南、數位傳播媒體以及公關與活動等三個分析層面,以較為

宏觀的角 度探討法國米其林指南如何在跨文化的脈絡下執行在地化的策略。

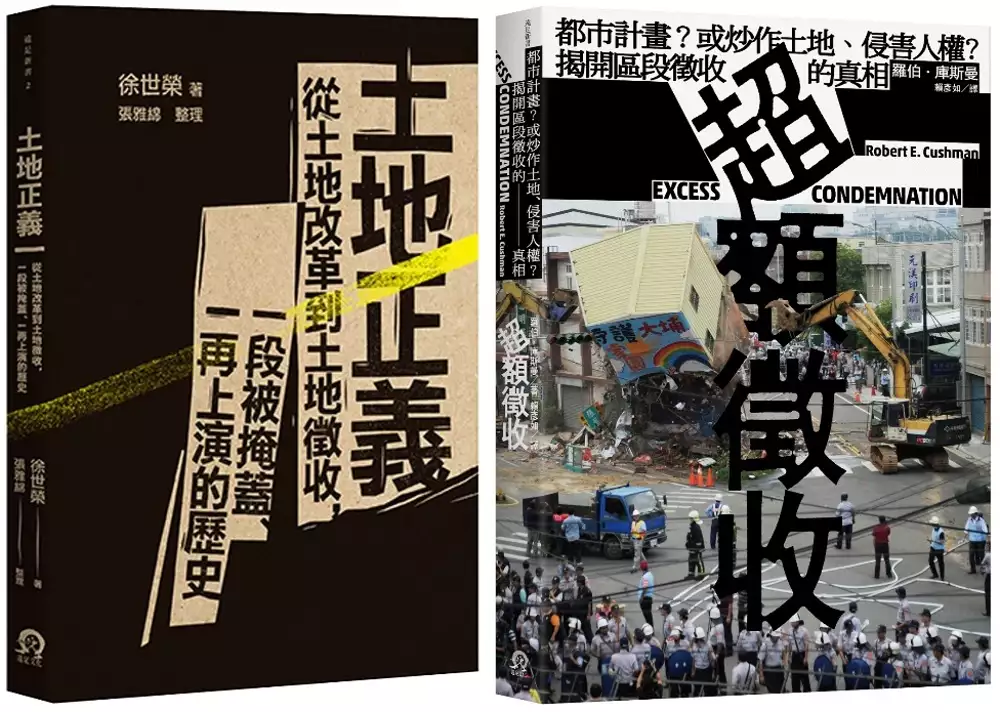

土地正義(2冊套書)土地正義+超額徵收

為了解決台北麥當勞數量 的問題,作者RobertEugeneCushman 這樣論述:

徐世榮教授以這套書揭櫫以公民權益為主體的土地正義觀,藉此評析耕者有其田、區段徵收、市地重劃等政策,是否完整符合公共利益和居民權益的比例原則。這是理論與實踐結合的成果,以嚴謹的分析來支撐社會運作,挑戰既有政策的限制,是所有關心土地議題的人必讀之作。 《土地正義:從土地改革到土地徵收,一段被掩蓋、一再上演的歷史》 你不知道的土地黑歷史, 第一本全方位解剖臺灣的土地政策。 ★從1949年施行的「三七五減租」到今天,為何還有3萬多筆未解除的租約? ★1953年的「耕者有其田」,總共徵收了14萬多甲土地,為何其中還包含了將近10萬甲「共有出租耕地」?

★為何當年蔣介石要急著推動土地改革?當年接收臺灣的資源委員會究竟是怎樣一個單位?它與現在的中油、台糖和經濟部又有何關係? ★三七五減租、公地放領、耕者有其田,我們琅琅上口的「政府德政」,到底影響、改變了臺灣什麼? ★台糖公司的土地有如「魔戒」,政商名流趨之若鶩,其廣大的土地如何演變而來? ★何謂土地改革、區段徵收、一般徵收、市地重劃、都市計畫?在這些名詞背後,地方派系與財團究竟在操作著什麼樣的「土地遊戲」? ★依照《土地徵收條例》規定,幾乎臺灣的每一片土地都可以被「區段徵收」,臺灣現今處處充斥著浮濫徵收案件的起源是什麼? ★憲法第15條規定:人民之生存權、工作權及財產權應

予保障。但為何臺灣政府不需經過人民同意,就能強制剝奪人民的財產權、生存權與人性尊嚴? 出身雲林農村的徐世榮教授,秉持「法蘭克福學派」的社會關懷與社會實踐,在土地政策研究與田野調查的過程中,逐步發現臺灣盤根錯節的土地問題,雖然政權幾度轉換,人民的土地和家園被侵害、強奪的故事,仍不斷上演。 他在本書檢視了臺灣近代以來的土地發展,處處充斥著看不見的「合法掠奪」。從日治時期糖業株式會社半強迫徵收土地,到戰後的土地改革、經年累月遍布全臺的浮濫徵收,從土地改革到土地徵收,其實都是政權掠奪與炒作土地的工具。 戰後初期國民政府的土地改革――三七五減租、耕者有其田、公地放領等政策,不僅削弱地主

階級的力量,更剝奪了數萬小面積土地的所有人賴以生存的工具,導致臺灣的經濟菁英大量流失;而國民黨政權則藉此培植樁腳、扶植地方派系、改組農會,並與財團、特權相結合,以政策法令保護特權和財團,進而控制地方政治。 然而,大多數的掠奪都在看不見的地方進行,如近年爆發的土地徵收抗爭事件,包括苗栗大埔、灣寶、竹北璞玉、二重埔、桃園航空城、彰化二林中科四期等,在在印證了土地政治就是地方政治,而土地炒作是拉攏地方政治勢力最簡單的方式,被犧牲的往往是無辜的弱勢民眾。 土地究竟是什麼?是人民的安身立命之所,心之所向、家之所在?還是政治家與財團眼中的龐大利益?被剝奪與被損害的土地所有人,何時才能得到補償與

正義?土地正義如何能達成?我們生活在這片土地、這段歷史之中,不能不關心,因為「看不見」的掠奪就發生在我們身邊,也可能發生在我們身上。 所以,當我們談論臺灣的土地政策,也就是談論土地的轉型正義! 《超額徵收:都市計畫?或炒作土地、侵害人權?揭開區段徵收的真相》 區段徵收合憲嗎? ◎源自十九世紀的超額徵收(Excess Condemnation),與台灣區段徵收的狀況非常近似,與我們現在所面臨的問題也有很高的相似度。我們必須了解超額徵收在歐洲及美國是如何被實施及被放棄。 ◎二十一世紀的台灣仍大肆實施建構於十九世紀、但在二十世紀初已被拋棄的區段徵收制度。 ◎區段徵

收剝奪了憲法對人民基本人權的保障,這個制度的實施是否有其正當性、合理性及合憲性? ◎「區段徵收」是中華民國特有的「土地徵收」制度,但後來在台灣延用實施下,政府從未依法支付高額價金來進行全區的照價收買。 十年前,苗栗大埔強拆張藥房的事件引發社會廣泛的關注。在那之後,許多類似的區段徵收個案也都引起土地被徵收人的強烈抗爭,如桃園航空城、台北社子島、林口A7、新北八里台北港、淡海新市鎮、竹北台知園區(璞玉計畫)、竹東二三重埔等,這是因為區段徵收剝奪了憲法對人民基本人權的保障。區段徵收的實施顯然已成為嚴重的社會問題,在這個時刻,台灣社會亟需盡快理解何謂區段徵收,並辨明這個制度的實施是否有其正

當性、合理性及合憲性。 如此惡劣的情勢或許有機會隨著羅伯.庫斯曼教授《超額徵收》中譯本的出版而有所改觀。在本書中,庫斯曼教授以十九世紀及二十世紀初的美國為例,將土地徵收分為二大類:強制徵收(eminent domain)、超額徵收(excess condemnation),後者又可分為三個類別:殘餘地徵收(或稱附帶徵收、一併徵收)、為了保護某項公共建設而在其周圍所實施的有限度擴張徵收(台灣的法律制度似無此徵收),以及為了賺錢財政目的所實施的獲利徵收(即國內的區段徵收)。當時他為了撰寫這本書,還特地從美國遠至歐洲蒐集資料及進行移地研究,如法國、比利時、英國三個國家的實務經驗,而後在一戰期間

從德國返回美國。本書也敘述美國各州當時所實施的眾多案例及法院的判決,內容詳實豐富,也具有很高的價值。雖然這本書出版於一百多年前的1917年,但書中所討論的主題與台灣區段徵收的狀況非常近似,與我們現在所面臨的問題也有很高的相似度。 在台灣,「土地徵收」主要分為「一般徵收」與「區段徵收」,其實施的關鍵都來自「都市計畫」。政府經常以「都市計畫」的手段,強制徵收人民的土地,以致引起抗爭。在國外,「超額徵收」是指政府透過強制徵收來獲取土地,其政策的重點在於政府徵收超過實際所需的土地。對都市規劃者來說,超額徵收是一種掌控都市實體環境發展的手段。在《超額徵收》一書中,庫斯曼教授探討了區段徵收的合憲性,

他特別強調,如果只是為了賺錢財務目的而進行徵收,這絕非徵收的公共目的,這樣的徵收不僅違背了法律公平的保護原則,也牴觸了法律的正當行政程序,而這大抵是為何西方民主國家在二十世紀初都逐漸不再使用區段徵收的主因。 到了二十一世紀,台灣竟然還在大肆實施建構於十九世紀、至今大抵已被拋棄的區段徵收制度。即使超額徵收的廢止在國外已有一百多年的歷史,但由於政府不斷啟動區段徵收,並將其誤導為土地合作開發事業,以致國人受其蒙蔽而產生誤解。區段徵收的定義為何?又從何而來?在中華民國的法制史中,區段徵收最早出現於1930年所制訂的舊《土地法》中,該法後來於1946年做全面的修訂,成為現行的《土地法》。其中,區段

徵收的定義規定於第212條第2項:「謂於一定區域內之土地,應重新分宗整理,而為全區土地之徵收。」但這個定義很不明確,而且賦予了政府非常大的權力。其立法緣由是為了仿照德國人於中國膠州灣租借區之開發前例:在地方建設開始之前,由政府先行「照價收買」擬建設地區的全部土地,防止私人壟斷土地。但在台灣,政府從未支付高額價金來進行全區的照價收買。 在解嚴三十多年後的今天,台灣的土地亟待解嚴。《超額徵收》這本書幫我們找尋到區段徵收的根源,找到了區段徵收的身分密碼。希望藉由本書的出版,能喚起大眾的共識,督促政府重視憲法對人民基本權利的保障,廢除侵害人權的區段徵收制度。 名人推薦 《土地正義》

蕭新煌∣中研院社會所特聘研究員 許雪姬∣中研院臺史所所長 李承嘉∣臺北大學不動產與城鄉環境學系教授兼校長 陳立夫∣國立政治大學地政學系教授 顏愛靜∣國立政治大學地政學系教授 陳東升∣國立臺灣大學社會系教授 范 雲∣國立臺灣大學社會系副教授 黃紹恆∣國立交通大學客家文化學院院長兼系主任 張怡敏∣臺北科技大學文化事業發展系助理教授 蔡培慧∣世新大學社會發展研究所副教授 管中祥∣國立中正大學傳播系教授 詹順貴∣苗栗大埔徵收案環境律師 林子淩∣惜根台灣協會秘書長 楊斯棓∣方寸管顧首席顧問/醫師 王美琇∣自由時報專欄作家 尤美女∣前立法委員/律

師 《超額徵收》 徐世榮(國立政治大學地政學系教授)專文導讀 李承嘉∣臺北大學不動產與城鄉環境學系教授兼校長 林佳和∣國立政治大學法學院副教授 林子淩∣惜根台灣協會秘書長 范 雲∣國立臺灣大學社會系副教授 胡博硯∣東吳大學法律學系教授 徐世榮∣國立政治大學地政學系教授 陳東升∣國立臺灣大學社會系教授 陳致曉∣台灣土地正義行動聯盟理事長 黃紹恆∣交通大學客家文化學院院長兼系主任 黃信勳∣法鼓文理學院環境與發展碩士學位學程助理教授兼心靈環保研究中心主任 黃益中∣台灣居住正義協會理事長 張怡敏∣臺北科技大學文化事業發展系助理教授 詹順

貴∣苗栗大埔徵收案環境律師 楊貴智∣律師/法律白話文站長 楊淑文∣國立政治大學法學院教授 楊斯棓∣方寸管顧首席顧問/醫師 管中祥∣國立中正大學傳播系教授/台灣公民行動影音紀錄協會理事長 廖麗敏∣中國科技大學財務金融系副教授兼會計室主任 廖桂賢∣臺北大學都市計劃研究所副教授 戴秀雄∣國立政治大學地政學系助理教授 顏愛靜∣國立政治大學地政學系退休/兼任教授 蕭新煌∣中研院社會所特聘研究員 (依姓氏筆畫排列) 好評推薦 《土地正義》 「土地、住宅與空間的議題一直都是臺灣社會的核心問題,徐世榮教授鑽研這個研究主題已經有十多年,《土地正義》一書正是他

長久學術心得的累積,內容非常深入與豐富,值得所有的讀者好好閱讀,可以說是臺灣土地課題研究的代表作品。 世榮兄在這本書充分揭櫫一種以公民權益為主體的土地正義觀,藉此評析耕者有其田、區段徵收、市地重劃等政策,是否完整符合公共利益和居民權益的比例原則。他的論點相當有批判性,促使我們過去一直認為是成功的政策背後所隱藏的問題,很有獨到的見解。 一般學者主要會專注在理論論述,但世榮兄是言行合一,對於不合理的土地徵收作為可以說是無役不與,總是衝到第一線,長期投入社會運動,從體制外來維護公眾權益,展現了公共知識分子的典範,令我非常佩服,也是當前學術界少有的實踐型學者。 本書是一部理論與實踐結合的成

果,以嚴謹的分析來支撐社會運作,挑戰既有政策的限制,非常值得推薦給所有關心土地議題的朋友。」──陳東升(臺大社會系教授) 「世榮老師真正做到不以學識服務權勢,而是用以濟弱扶傾,是薩伊德所定義公共知識份子的最佳詮釋者。」──詹順貴(前苗栗大埔區段徵收案自救會律師、環保署副署長) 「一位從研究土地改革歷史,到義無反顧投身捍衛土地正義的行者,再次用心、用行動寫我們自己土地的歷史。」──林子凌(惜根臺灣協會秘書長) 《超額徵收》 「近年來,台灣的土地徵收引發許多爭議,其中尤以區段徵收的爭議最多,並且引發許多街頭抗爭。台灣區段徵收爭議的討論範疇雖然很廣,但卻極少探討區段徵收的本意。

《超額徵收》一書,雖然是1917年的舊書,確正好填補了台灣在這方面的空白。在《超額徵收》一書中特別提出,區段徵收不是完全不能實施,但以區段徵收做為政府財政收入工具,絕對是一種誤謬。目前台灣實施區段徵收的時機很多,其中許多時機與政府財政收入有關,正可藉由本書的論點來檢討台灣的區段徵收。」──李承嘉(臺北大學不動產與城鄉環境學系教授兼校長) 「土地徵收是國家對個人財產權的剝奪,在民主法治與極權專制國家也採行不同方法,國家可否利用區段徵收以遂行其租稅收入之目的,方法與手段是否選擇最小之損害,或有其他更好之替代方案,是否符合憲法第23條之規定等等,都值得我們深思。本書可提供我們思考與判斷上之重要

參考價值。」──楊淑文(國立政治大學法學院教授) 「土地徵收是國家取得土地的最後不得已手段,必須基於公益性、必要性、區位不可替代性之原則,依法定程序為之,並給予公平合理的完全補償,否則不得為之。而區段徵收是土地徵收的一種,自當依循上述原則行使,但我政府當局往往將之視為一定區域內土地全部予以徵收整體開發、自籌財源的農地變更使用手段,其實已經逾越憲法保障人民財產權之分際,而有重新檢討之必要。今《超額徵收》一書的出版,不僅讓人瞭解到實施超額徵收的原由,從解決殘餘地問題、增進公共建設效能,到獲得增值利益不等,更警惕我們當須深省現今區段徵收的合憲性,是一本地政、公共政策、法律界學者專家、執行業務公

務員,以及初學者不可或缺的研習專著,謹此特予推薦,值得一讀再讀!」──顏愛靜(國立政治大學地政學系退休/兼任教授) 「上世紀初在歐美即已飽受批判的超額徵收制度,近年來卻因著新自由主義式土地掠奪在全球擴張鞏固,而重現於各國的土地政策。讓這本百年前的鉅著,至今仍振聾發聵,值得我們精讀省思,啟發我們對徵收法制的檢討。」──范雲(國立臺灣大學社會系副教授) 「很希望台灣的土地被徵收人及社會弱勢都能認清局勢,我們根本就不是活在一個民主立憲的國家,若以浮濫的土地徵收為例,我們其實是活在一個『以自由民主及愛台灣為名,實質卻是進行土地及人權掠奪』的類社會主義共產國度!這部憲法根本無法保護社會弱勢及

其家園,當權者完全忽視憲法的存在,並恣意掠奪及侵害我們的權益,我們每一個人其實都是排隊等著當那個被掠奪的少數,有許多人排在前面,而且已經很不幸的遭遇到了。」──徐世榮(國立政治大學地政學系教授) 「『用公權力協助權貴財團掠奪平民土地』是台灣炒房炒地國家政策的第一環。想了解當前台灣土地掠奪政策嗎?請看這本批判19世紀歐美國家『超額徵收』的鉅著。21世紀台灣,19世紀人權。早已被文明國家摒棄的這些侵犯人權政策,目前正在台灣以前瞻的『公共利益』為名,大規模、加速發生!別以為『超額徵收』和自己沒關係,每個人都有機會遇到!」──陳致曉∣台灣土地正義行動聯盟理事長 「超額徵收,目的是想要攫取超

額利潤。閱讀本書,就可以知道台灣地方政府為何不顧人民反對、農民抗議,一直樂此不疲。這本《超額徵收》,不僅值得全民閱讀,更是從政者都應該仔細閱讀看,並引以為鑑的好書!」──詹順貴(苗栗大埔徵收案環境律師) 「台灣不當徵收,讓已非少數的人民在自己的土地上流離、傷心、甚至死亡,而不分黨派的政客們至今仍為所欲為地以『發展』之名為徵收利器,不斷地揮斬人民家園的根基,關心不當徵收及受迫害者,如何援助及自救──就從閱讀此書開始吧!」──林子淩(惜根台灣協會秘書長) 「在全球生態多樣性枯竭、自然資源超限利用、氣候變遷的威脅之下,國土自然保育、永續發展已是國家發展之必須策略。然近年來台灣仍動輒以區段

徵收浮濫開發,將珍貴的農綠地、人民珍視的家園轉為可炒作之建地,此乃不永續、不生態、不正義之愚蠢作為。藉由對區段徵收制度來源之認識,期待 《超額徵收》為台灣之短視敲一警鐘!」──廖桂賢(臺北大學都市計劃研究所副教授) 「庫斯曼教授的《超額徵收》一書,為我們提供了重要的歷史借鏡,讓對區段徵收早已習以為的台灣,得以重新思考其正當性與合理性。」──黃信勳(法鼓文理學院環境與發展碩士學位學程助理教授兼心靈環保研究中心主任)

台灣外帶手搖茶飲的知識、態度、行為意圖之研究--- 以印尼移工消費者為例

為了解決台北麥當勞數量 的問題,作者戴妤璇 這樣論述:

手搖杯茶飲的市場是發展自1990年代開始的,隨著茶品的種類多樣,調配出來的茶飲更是花樣繁多,隨著消費者的飲食型態習慣改變,心感愉悅是喝手搖杯茶飲的心境,也讓手搖杯茶飲成為臺灣人日常生活中人手一杯的代表性飲品。臺灣的飲料市場近幾年逐漸向國外擴展,而政府也在2016年復提出「新南向政策計劃」,此政策提出主要是希望能帶動手搖杯茶飲店的微型創業市場,深耕東南亞推廣臺灣的茶飲文化。 本研究以印尼籍移工消費者為例,整理出「臺灣外帶手搖杯茶飲的知識量表」、「臺灣外帶手搖杯茶飲的態度量表」、「臺灣外帶手搖杯茶飲的行為意圖量表」做為研究調查,以問卷隨機抽樣在臺引進之印尼籍移工為消費者群體,並以人口統計變

數作為獨立變數,藉此探討不同背景之印尼籍移工,分別對手搖杯茶飲的知識、態度、行為意圖間的關聯性。本研究受測者問卷發出450份,有效問卷回收為350份,所得資料以敘述性統計分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、信度分析、多元廻歸分析、皮爾森相關分析等研究方法,進行資料處理。其得知結果如下:一、 印尼籍移工對手搖杯茶飲的知識、態度與行為意圖皆為「非常滿意」、「滿意」及「普通」之範圍,顯示手搖杯茶飲在臺受歡迎之程度。二、 「知識」對「態度」有正向影響。「態度」對「行為意圖」有正向影響。三、 探討「人口統計變數」對「知識」、「態度」、「行為意圖」的差異。最後,本研究結果可對在臺手搖杯茶飲業者之

參考依據並提出後續研究建議。