台灣博物館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡政修寫的 鯨魚系圖文筆記書~大村鯨、台灣鯨、抹香鯨、海象鯨、一角鯨(贈市價99元帆布環保飲料杯提袋) 和鍾秉睿的 山嵐之鐘都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立臺灣博物館標案檢索也說明:國立臺灣博物館最新標案2023-02-19 南門園區監視系統整合工程規劃設計及監造案金額$445013、2023-02-14 「南門館樟腦鴉片產業、南門工場歷史暨古蹟修復常設展覽設計 ...

這兩本書分別來自小鯨生活文創 和白象文化所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出台灣博物館關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立清華大學 藝術與設計學系所 張琳所指導 黃湘筠的 從中文出版品和大展來看臺灣社會中的西洋藝術家形象 —以梵谷為例,1980-2010 (2021),提出因為有 梵谷、文化工業、阿多諾、藝術家形象、傳記、展覽、西洋藝術史的重點而找出了 台灣博物館的解答。

最後網站國立台灣博物館,建築比展覽還精彩|方格子vocus則補充:台北車站出站,走路不到5分鐘的「國立台灣博物館(台博館)」,是建於日治時期,台灣現存歷史最久的博物館。由於打自1899年落成後,便已是用來展示 ...

鯨魚系圖文筆記書~大村鯨、台灣鯨、抹香鯨、海象鯨、一角鯨(贈市價99元帆布環保飲料杯提袋)

為了解決台灣博物館 的問題,作者蔡政修 這樣論述:

5種鯨魚故事 * 5款書寫格線 鯨魚控、手寫控 必BUY! ★ 是書,也是筆記。 一本書一個故事,一本書一個知識, 適合書寫的紙張、可以攤平的裝幀; 筆墨在文字間揮灑,猶如鯨魚在大海中遨遊~ 豐富有趣的故事,搭配精美手繪的科學繪圖, 兼具知識性與藝術性,值得收藏。 ★ 隨書附贈: 1)與封面同款燙金銀箔書籤。 2)帆布環保飲料杯提袋(抹香鯨科學繪圖)

台灣博物館進入發燒排行的影片

台灣民族學的發展與意義

為了解決台灣博物館 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

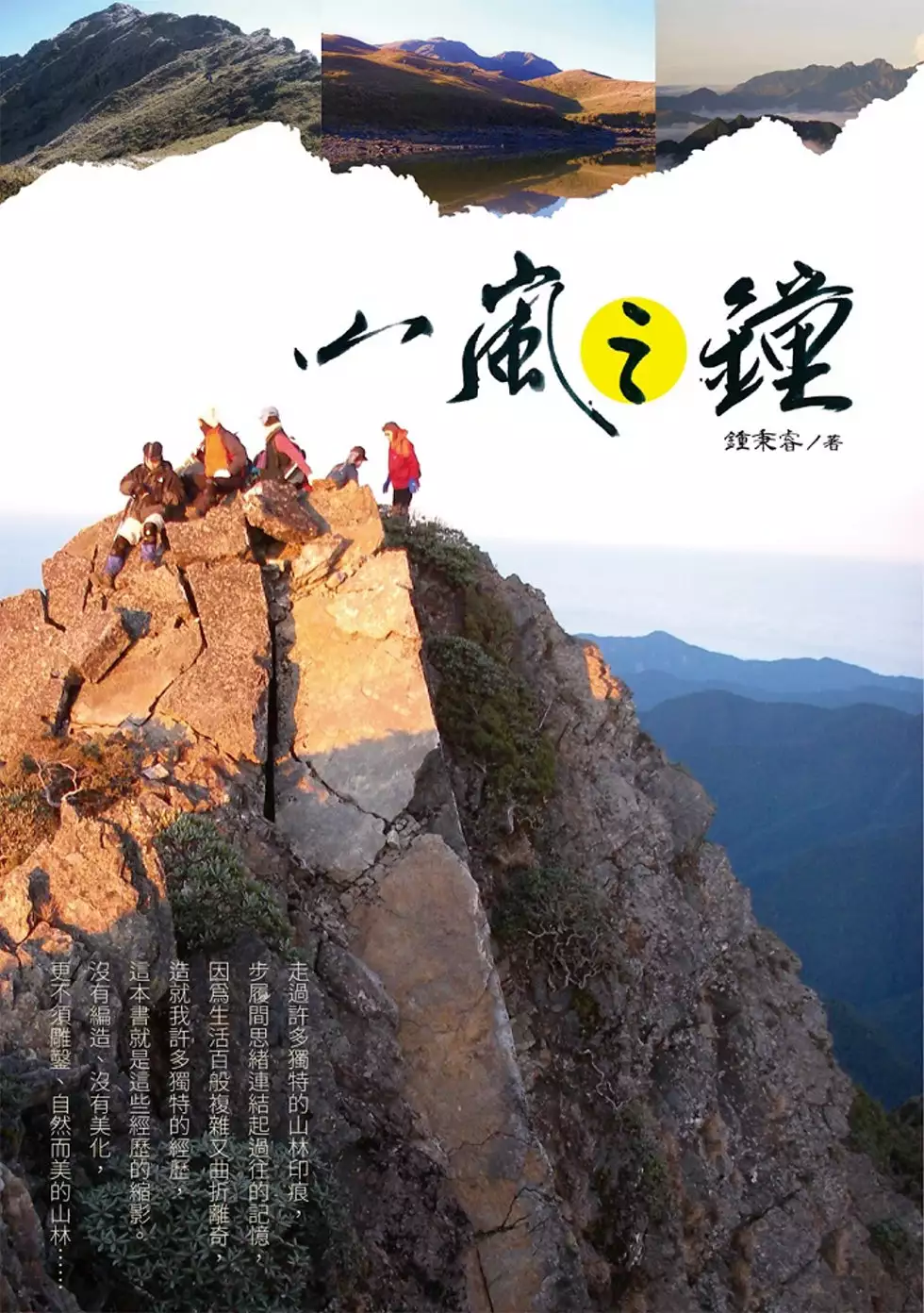

山嵐之鐘

為了解決台灣博物館 的問題,作者鍾秉睿 這樣論述:

會產生心靈共鳴以及情感激盪的山友隨筆 走過許多獨特的山林印痕,步履間思緒連結起過往的記憶, 因為生活百般複雜又曲折離奇,造就我許多獨特的經歷, 這本書就是這些經歷的縮影。 沒有編造、沒有美化,更不須雕鑿、自然而美的山林…… 鐘聲響起處,正是百力說書時,淺顯流暢字句,多出新意,當中有人生哲理之內涵,有修身養性及處事應物之智慧,這是一位身經百戰的體會之聲,更是肺腑之言,深情味重,味美情長。「情隨境變,字逐情生。」深入文義與作者同遊,娓娓動聽,雖似隨筆之作,卻也能顧及統整性,細細品來,會產生心靈上的共鳴,以及情感上的激盪!──百岳老查

從中文出版品和大展來看臺灣社會中的西洋藝術家形象 —以梵谷為例,1980-2010

為了解決台灣博物館 的問題,作者黃湘筠 這樣論述:

西洋藝術家梵谷(Vincent Van Gogh, 1853-1890) 聞名世界,在台灣社會中也備受推崇,他的形象(例如:忠於藝術創作、生前不被理解、貧窮不改其志…)到底是如何建立的?為何一名西方的藝術家在一個異國的環境中,會受到歡迎?甚至被譽為「典範」?筆者以(繁體)中文世界影響力深遠的兩本著作:余光中譯作《梵谷傳》(1957年首版,但以2009年的改版最受歡迎)、和蔣勳著作《破解梵谷》(2007年首版),作為分析對象;輔以2009年「燃燒的靈魂:梵谷」大展,整理出這兩本著作所塑造的藝術家形象,以及之後的大展如何以這樣的形象當作基礎,推廣文化性的消費。本研究採「內容分析法」進行,對於文本

進行縝密的閱讀、整理、詮釋、分析。分析工具則為阿多諾(Theodor L. W. Adorno, 1903-1969)和法蘭克福學派的文化工業理論。本研究發現,具深厚文學與美學背景的余光中與蔣勳,著作中強調梵谷的道德成就,宣傳藝術家的德行,讓梵谷這個主題在國內成為足以陶冶性情的「精英文化」;但是之後的大展,則將此精英文化推向「大眾文化」。此外,梵谷在台灣被出版社和報章雜誌形象化的過程,亦達到阿多諾所謂的「文化控制」,甚至造成「文化主體性轉移」的現象。有鑑於此,本研究主張,對於媒體傳播有關「藝術」及其相關的主題,讀者大眾應更審慎看待,避免窄化理解與思考,形成阿多諾所謂的「假個體主義」。

台灣博物館的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺灣博物館

國立臺灣博物館. ntm_admin's 的頭像. 國立臺灣博物館. 立即分享. 展覽. 展覽故事. 鯨驗值鯨骨解密特展. 展覽故事. Drawing Nature - Taiwan as Portrayed in Natural ... 於 openmuseum.tw -

#2.臺灣歷史最悠久的博物館,台北車站附近值得一觀的博物館。

在台灣博物館本館的展覽分為常設展和特展、戶外展,常設展的展示時間會比較長,展期約五年左右,展示內容就是剛剛上述所說的關於台灣歷史、文化的收藏,是 ... 於 boo2k.com -

#3.國立臺灣博物館標案檢索

國立臺灣博物館最新標案2023-02-19 南門園區監視系統整合工程規劃設計及監造案金額$445013、2023-02-14 「南門館樟腦鴉片產業、南門工場歷史暨古蹟修復常設展覽設計 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#4.國立台灣博物館,建築比展覽還精彩|方格子vocus

台北車站出站,走路不到5分鐘的「國立台灣博物館(台博館)」,是建於日治時期,台灣現存歷史最久的博物館。由於打自1899年落成後,便已是用來展示 ... 於 vocus.cc -

#5.【全台博物館】館內特色&門票優惠,深入藝術及自然科學世界

台北國立臺灣博物館 · 台北自來水園區博物館 · 台北袖珍博物館 · 台北/嘉義國立故宮博物院 · 新北金瓜石黃金博物館 · 新北鶯歌陶瓷博物館 · 台中國立自然科學 ... 於 www.klook.com -

#6.國立臺灣博物館 文化部首座通過環教育場域認證的博物館

國立臺灣博物館創立於1908年,是臺灣歷史最悠久的一座自然史博物館,103年5月30日通過環境教育設施場所認證,成為文化部首座環境教育場域博物館。 不定期舉辦專題講座, ... 於 record.epa.gov.tw -

#7.台灣博物館數位化發展策略之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

研究生: 張慧敏. 研究生(外文):, Hui-ming Chang. 論文名稱: 台灣博物館數位化發展策略之研究. 論文名稱(外文):, A Study on the Digital Developmental Strategies of ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#8.國立台灣博物館-本館- 台北- abic愛貝客親子遊

台灣博物館 是台灣歷史最悠久的博物館,成立於1908年。建築採用歐洲新古典主義風格,仿希臘神殿多立克柱與羅馬穹頂,一進入大廳便讓人眼睛一亮。 於 www.abic.com.tw -

#9.國立臺灣博物館National Taiwan Museum ... - Instagram

10.9k Followers, 162 Following, 584 Posts - See Instagram photos and videos from 國立臺灣博物館National Taiwan Museum (@taiwanmuseum) 於 www.instagram.com -

#10.諾亞計畫| 國立臺灣博物館・實境解謎遊戲 - 聚樂邦

《 諾亞計畫》是一款由「 國立臺灣博物館」與「 聚樂邦」聯手打造的實境解謎遊戲。遊戲結合實體道具、手機系統與故事謎題,為玩家帶來充滿趣味的體驗! 於 www.clubon.space -

#11.台灣博物館專業協會

在目前,台灣政經與社會處境都正值轉向之際,讓我們團結在一起,好好表現博物館專業在博物館特殊問題與面向上的職能(competency),並在我們工作崗位上,向社會爭取、 ... 於 tamps-tw.site -

#12.【台北景點】台灣博物館一票兩館超值遊!台北雨天室內景點

二二八公園旁邊的台灣博物館有兩棟,分別為本館,以及古生物館。若是當日購票,兩館一起參觀,全票只要30元,是個全家出遊便宜又好玩的好場所。 於 jeffynallie.com -

#13.國立臺灣博物館・在臺灣歷史最悠久的博物館遇見恐龍(台灣第 ...

出國旅行時,總是喜歡拜訪當地的博物館,像是英國的大英博物館、法國的羅浮宮、美國紐約大都會博物館等世界三大博物館都是許多人心生嚮往的。 在台灣,講 ... 於 journey.tw -

#14.台灣博物館南門園區,搭捷運就可到的雨天備案好去處

樟樹森林神秘故事屋+互動展覽,只要10元銅板價,搭捷運帶孩子玩一天. 台北捷運一日遊的親子好去處「台灣博物館南門園區 ... 於 bobowin.blog -

#15.國立臺灣博物館「百年身影-歷史篇」 - YouTube

臺博館新世紀常設展首部曲—發現臺灣」是國立臺灣 博物館 (臺博館)21世紀以來首度推出的全新常設展,同時也是本館預定陸續推出的三場常設展中之「首部 ... 於 www.youtube.com -

#16.博物館線上展覽– 國立臺灣博物館篇 - 人文藝術中心

「繪自然-博物畫裡的臺灣」數位展「微美幻境」數位展「布袋戲風物—偶的故事偶來說」特展. 於 hac.ntust.edu.tw -

#17.通往記憶和歷史的道路-淺述國立臺灣博物館的數位典藏成果

為了使藏品資料更容易檢索並提高曝光率,民國93年起,在國科會支持下開始「國立臺灣博物館原住民文物典藏數位化計畫」,以分族進行方式進行數位化,至今平埔族、賽夏族、邵 ... 於 content.teldap.tw -

#18.國立臺灣博物館National Taiwan Museum | Taipei - Facebook

走進博物館,和我們一同發掘、認識更多生物的繽紛, 並透過永續資源的行動實踐,讓生態長久永續! // 於 www.facebook.com -

#19.參觀國立台灣博物館(本館) @ 半金俱樂部

國立台灣博物館(本館)位於台北市中正區襄陽路2號,亦即在二二八和平公園內,交通非常方便,有台北捷運和幾十條的公車路線可抵達,如從台北車站M5出口經館前路直行 ... 於 yhcchc.pixnet.net -

#20.【遊記】國立台灣博物館(外觀篇) @ 奇緣童話。旅行誌 - 痞客邦

建築外觀融合了多種古典西洋建築元素,成為當今臺灣少數且具代表性的日治時期仿西洋古典式建築。 DSC_2967. <國立台灣博物館階梯>. 微綠的階梯 ... 於 wind989.pixnet.net -

#21.歷史報告 國立台灣博物館

民國卅八年(一九四九)一月一日,博物館正式定為『臺灣省立博物館』隸屬省級教育廳的行政體系下。館內設研究、陳列、總務三組,建築物地下室為單身宿舍和儲藏空間,一樓仍分 ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#22.百年滄桑與風華 國立台灣博物館

90年來,台灣歷經政權交替、多元文化洗禮,台博館也幾經更名,在繁華喧鬧的館前路盡頭,見證著台灣百年來的滄桑與風華。 3年前的「331地震」,座落於台北228和平公園裡的台 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#23.國立臺灣歷史博物館-商品總覽

杯盤組使用的典藏為十八世紀晚期臺灣府城士紳畫家陳必琛描繪原住民生活風貌的工筆設色圖冊《臺灣番社風俗》,內容包含風俗圖及物產圖兩種, 既是記錄臺灣原住民風俗文化的 ... 於 www.nmth.gov.tw -

#24.國立台灣博物館- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 國立台灣博物館. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 maps.google.com -

#25.像希臘神殿的臺灣博物館 - 康軒學習雜誌

不妨利用週休二日,帶著孩子一同前往位於二二八和平公園裡的國立臺灣博物館吧! 玩樂重點: 1.希臘式建築 2.臺灣開發史上的文物 3.臺灣已絕跡的動植物標本 於 www.top945.com.tw -

#26.[北市中正].國立台灣博物館(Tony的自然人文旅記第0593篇)

最近得知「國立台灣博物館」為慶祝開館一百週年,舉辦了「世紀典藏特展」,回顧百年歷史, 並展出館內文物菁華,於是特地撥空前往參觀。 於 www.tonyhuang39.com -

#27.位在228公園內高貴華麗的博物館-國立臺灣博物館 - 背包客棧

[台灣旅遊好文]博物館系列文(自己說的!哈)也給台灣的一點機會,很少寫台灣的網誌,因為覺得台灣的各點對大家應該沒什麼困難,所以我基本上不太寫, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#28.中正區國立台灣博物館熱門旅遊景點

許多旅客在評論中提到,他們很喜歡這間住宿的友善員工和乾淨客房。台北101和國立台灣博物館等著名景點就在附近。歡迎查看更多旅客給位於中正區的路境行旅的評論,同時 ... 於 www.expedia.com.tw -

#29.國立臺灣博物館 - 臺北旅遊網

這是臺灣歷史最悠久的博物館,1899年設立了此館前身「臺灣總督府民政部殖產局商品陳列館」,1908年,正式設立「臺灣總督府博物館」於今總統府後方的舊彩票局。 於 www.travel.taipei -

#30.2020, Dec 國立臺灣博物館 台北親子景點互動展覽台北景點 ...

國立臺灣博物館 古生物館就在本館對面的土地銀行,裡面除了古生物展,還有土地銀行行史展和古蹟修復室,另外也設有輕食餐飲空間。 國立臺灣博物館 南門館 ... 於 freyadaily.com -

#31.財團法人臺灣博物館文教基金會: 首頁

臺灣博物館文教基金會為文化部所屬之財團法人。本會以提升博物館專業、發揮博物館社會使命、促進博物館國際交流為宗旨,延伸博物館蒐藏、展示與教育活動等功能, ... 於 www.taiwan-museum.org.tw -

#32.【旅遊玩拍】國立台灣博物館鐵道園區必拍4大亮點一次掌握

【旅遊玩拍】國立台灣博物館鐵道園區必拍4大亮點一次掌握,好逛好拍好好玩! · 1884年臺灣巡撫劉銘傳聘請英∕德兩國顧問,於淡水河碼頭內建造機器局,組裝 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#33.【台北景點】中正區。國立台灣博物館-土銀展示館超便宜門票 ...

周末就是帶孩子出門玩耍的時候,有時候去郊外跑,但有時候我們也到一些有學識或是展示性的室內景點遊玩。今天,花洛米和老爺就帶著孩子到台灣博物館土 ... 於 followmi.tw -

#34.《123到臺灣》隗振瑜、熊鵬翥等著國立臺灣博物館出版

規格:平裝開數:23cm × 25.7cm 頁數:92 出版日期:2015/12/01 語言:繁體中文適讀年齡:全齡適讀本書為國立臺灣博物館「兒童探索展」延伸閱讀讀物,以圖文書為設計 ... 於 shopee.tw -

#35.臺灣博物館必看展覽|30元玩遍2館!台博館恐龍展+本館參觀 ...

臺灣博物館位於台北市襄陽路上,也就是二二八公園內。成立於1908年,是臺灣歷史最悠久的博物館,有著本館、古生物館、南門館、鐵道部等園區,以自然 ... 於 www.welcometw.com -

#36.台北》銅板價看恐龍! 國立台灣博物館(土銀展示館)看恐龍

國立臺灣博物館(土銀展示館) 古生物大展(恐龍). 一進來就可以看到相當震撼的暴龍. 各式各樣的恐龍都有喔!! 於 may1215may.pixnet.net -

#37.台北一日遊,國立台灣博物館,228公園,台大公園站景點,交通@瑪 ...

我是瑪姬,跟大家分享美食,旅行以及生活點滴。 台北一日遊,國立台灣博物館,228公園,台大公園站景點,交通@瑪 ... 於 maggielife.tw -

#38.跟風哥吉拉事件!台博館「古生物大展」重磅回歸、奇美博物館 ...

國立台灣博物館古生物館「中生代霸主展區」(取自文化部官網). 台博館 歷經兩個月的閉館展示更新計畫,於即日起嶄新推出「古生物大展」,依地質年代 ... 於 www.upmedia.mg -

#39.國立臺灣科學教育館

科教館會員享優惠:. 1. 年費新臺幣250元。 2. 可享不限次數免費參觀本館3-6F常設展、其餘票種享 ... 於 www.ntsec.gov.tw -

#40.國立臺灣博物館組織法 - 全國法規資料庫

一、臺灣自然史與文化史之調查、蒐集及研究。 二、典藏制度規劃、藏品管理維護及保存修護。 三、展示空間發展、環境監控、展示主題之 ... 於 law.moj.gov.tw -

#41.國立臺灣博物館 - 博客來

中文書出版社專區國立臺灣博物館. ... 國立臺灣博物館學刊第75卷4期111/12. 作者:國立臺灣博物館學刊編輯委員. 95折優惠價$143. 於 www.books.com.tw -

#42.【台北】台灣博物館+二二八公園 - 暇客時光

2010/02/28 在台灣土地銀行展示館看恐龍一個多小時時間也近中午看著手上一卷參觀二館的因素我們決定先到附近的小餐館用餐再至二二八公園參觀台灣博物館二二八和平公園 ... 於 sealpha.pixnet.net -

#43.Driving directions to 國立台灣博物館, 襄陽路, 台北市中正區

Realtime driving directions to 國立台灣博物館, 襄陽路, 台北市中正區, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#44.【國立臺灣博物館專訪01】你所不知道的臺博館四大祕密!

臺博館是目前臺灣現存歷史最為悠久的博物館,自1908年(日治時期)成立至今,今(2019)年歡慶111歲生日,飽含時代風華,其地理位置也是見證都市現代化發展的重要「歷史端 ... 於 gpi.culture.tw -

#45.台灣博物館—南門園區。綠意+古蹟+寓教於樂的博物館

看了別人網誌的介紹,才知道多是政府機關的博愛特區又多了個新景點—國立台灣博物館南門園區可以參觀,這一區向來不是台北的鬧區,所以即使是假日也不 ... 於 www.teresablog.com -

#46.【台北】國立台灣博物館(土銀展示館):巨型恐龍超吸睛

國立台灣博物館本館,成立於1908年,是台灣歷史最悠久的博物館,建築樣式是文藝復興時期古希臘多立克式。 地點就位於另個展區「土銀展示館」斜對面,228 ... 於 bobby.tw -

#47.2008-3-9台灣博物館(台北歷史博物館)+陽明山花季(賞花公車到 ...

2008-3-9台灣博物館(台北歷史博物館)+陽明山花季(賞花公車到第二停車場上七星山) 於 www.google.com -

#48.臺灣總督府博物館 - 國家文化資產網

博物館 收藏許多臺灣人文史料,包括原住民文物、漢人開墾史料、甚至有華南及南洋的資料,自然史料包括動物、植物及礦物等,可見日本為擴張勢力之用心,二戰後改名為臺灣省立 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#49.國立臺灣博物館彙整 - 喆洛國際ZELUZ

典藏台灣. 典藏台灣 · 霹靂PILI · 麒麟星 · 蒼鷹 · 意琦行 · 挹天癒 · 赤龍影 · 熾風翼 · 國立臺灣博物館 · 國寶古樸虎 · 國寶日式虎 · 國寶夜光虎. 專利設計. 於 zeluz-design.com -

#50.<台北遊記> 國立台灣博物館- 美的像歐洲教堂的博物館

國立台灣博物館創立至今已經百年有餘,西元1908年成立,. 一開始成立時館址是在當時的彩票局,直到1915年才搬到現在這個位置,. 國立 ... 於 janetch1223.pixnet.net -

#51.【台灣博物館1-四館總介紹】台博4大館怎麼逛? 本館+古生物 ...

【台灣博物館1-四館總介紹】台博4大館怎麼逛? 本館+古生物館+南門館+鐵道部園區. 於 showthinker.com -

#52.台灣博物館- Google 地圖

收合側邊面板. 很抱歉,系統發生錯誤,請重新載入網頁。 立即重新載入瞭解詳情. 收合側邊面板. 收合側邊面板. 收合側邊面板. 台灣博物館. Geoforce群立科技Claude. 於 www.google.com.tw -

#53.台北市百年建築「國立台灣博物館」--- 走過百年風華,整修後 ...

1999年,因台灣省政府虛級化,改由行政院文化建設委員會(今中華民國文化部)管理,並改為「國立台灣博物館」。 館內典藏的三大鎮館之寶分別為「國姓爺 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#54.國立台灣博物館 - 敘事圈Story Circle

阿諺所撰寫有關國立台灣博物館的文章. ... 匆匆台北│臺灣博物館鐵道部園區:朝聖,鐵道迷心中的天堂! ... Podcast ep2│台灣歷史最悠久的博物館,與它的三個分館. 於 storycircle571.com -

#55.全台灣16個「博物館」推薦!除了故宮、奇美博物館,這些你 ...

全台灣16個「博物館」推薦!除了故宮、奇美博物館,這些你一定沒去過 · 基隆|國立海洋科技博物館 · 宜蘭|蘭陽博物館 · 宜蘭|計程車博物館 · 宜蘭|積木 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#56.【愛臺灣博物館卡】育兒必備省卡~憑卡不限次數

國立故宮博物院推出「愛臺灣博物館卡」,於效期內憑卡片免費暢遊9大人氣博物館,19個核心博物館園區,28個聯盟館門票優惠,並享有特約廠商購物折扣, ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#57.國立臺灣博物館 - 维基百科

國立臺灣博物館(簡稱臺博館、臺灣博物館)是臺灣一座公立博物館,隸屬於中華民國文化部。該館始建於日治時代,是臺灣歷史最悠久的博物館。本館位於臺北市二二八和平 ... 於 zh.wikipedia.org -

#58.台灣總督府博物館(國立台灣博物館) @ 米客相機日記 - 隨意窩

在228公園內的這一座古典西洋建築元素的建築物,現在是國立台灣博物館,前身則為台灣總督府博物館,除壯碩宏偉的建築體外,更含高貴氣派的貴族氣息,我今天則是生平第 ... 於 blog.xuite.net -

#59.臺灣博物館原來這麼美!全新設計之常設展首部曲「發現臺灣」

TING Studio 由臺灣設計師張惠婷與法國設計師Christophe Gaubert 成立,團隊成員來自不同文化,與博物館方團隊合作,研究著如何用好奇心及想像力來跨越知識,激起求知慾。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#60.Top 10 國立台灣博物館附近最佳旅遊景點 - Tripadvisor

在Tripadvisor 上查看國立台灣博物館附近旅遊景點:瀏覽台北中正區國立台灣博物館附近最佳旅遊景點的 ... 100 台灣中正區台北National Taiwan Museum 國立臺灣博物館. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#61.國立故宮博物院

2020-12-01~2023-10-15. 上一則 下一則. 線上博物館. 提供多元豐富的線上資源,讓您在家也能逛故宮. Podcast · 典藏精選賞析 · 3D賞析專區 · Open Data資料開放平台. 於 www.npm.gov.tw -

#62.臺博文創 - 國立臺灣博物館

2020臺博日誌本. 價格:NTD 300 類別:文具小物 尺寸:15.6X19.6cm. 材質:紙、舊木料 2020年臺博日誌以“Modernity: The Story of NTM”為主題,推廣「臺博系統」各館舍 ... 於 www.taiwanmuseum.tw -

#63.【台灣博物館推薦】20間必逛博物館&美術館,票價 - FunTime

【台灣博物館推薦】20間必逛博物館&美術館,票價、交通總整理! · 台北|故宮博物院 · 台北|台灣原住民博物館 · 台北|台灣博物館 · 台北|袖珍博物館 · 新北 ... 於 www.funtime.com.tw -

#64.台灣博物館懶人包|本館、古生物館、南門、鐵道園區四館套票 ...

台灣博物館 |官網 台灣博物館一開始其實只有台北車站跟台大醫院中間這個二二八紀念公園裡面這棟,這幾年陸續將台北多個古蹟、廠房進行歷史修復而又多了 ... 於 lillian.tw -

#65.國立臺灣博物館:從塵埃微觀到宇宙宏見展覽與知識的典範轉移

△土銀展示館內的常設展以遠古生物為主題,包含模型與真實的骨骼標本。 |藝文單位資訊國立臺灣博物館地址:台北市中正區襄陽路2號(本館) 電話 ... 於 meet.eslite.com -

#66.【台北市】國立臺灣博物館鐵道部園區 - 健行筆記

國立臺灣博物館鐵道部園區原本是國定古蹟臺灣總督府鐵道部,街廓內原有將近四十棟建物,歷經2005年興建捷運以及2013古蹟修復拆除不保存者,目前尚餘十棟, ... 於 hiking.biji.co -

#67.博物館名錄 - 中華民國博物館學會

CAM · 財團法人臺灣博物館文教基金會【博物館從業人員Level Up計畫(第三屆) 】 (中部) · 【博物之島專文】從數據預見未來:人口危機下的博物館趨勢與挑戰 · 【博物之島新訊】 ... 於 www.cam.org.tw -

#68.國立臺灣博物館> 觀光景點

國立臺灣博物館外; 土銀展示館「古生物大展-生命的史詩與演化共舞; 土銀展示館-3D恐龍圖像; 南門園區「南門童話-沉睡的老樟樹國王」. 短暫雨. 今天天氣. 於 www.taiwan.net.tw -

#69.台北國立臺灣博物館鐵道部園區|仿真車廂,月台好好拍

新景點國立臺灣博物館鐵道部園區,超好拍的熱門台北鐵道博物館,復古紅磚建築,仿真木造車站都好拍,甚至還有1:1的列車車廂喔!小孩看到這麼多火車設備 ... 於 bunnyann.com -

#70.博物臺灣常設展Exploring Taiwan】臺博館新世紀常設展第三部曲

「博物臺灣」常設展所在的二樓東、西展廳,位居臺博本館最軸心的區位,傳統上這兩間展廳是常設展的主要空間。從日本時期的「臺灣總督府博物館」、經歷戰後的「臺灣省立 ... 於 artemperor.tw -

#71.台灣博物館精選商品- KKday

台灣博物館 精選商品: 【即買即用】台南|奇美博物館CHIMEI Museum 常設展,【限時優惠】基隆|國立海洋科技博物館|主題館門票|親子景點,宜蘭蘇澳|計程車博物館門票|贈 ... 於 m.kkday.com -

#72.百年國立臺灣博物館[本館]參觀,建築讓我彷彿在歐洲,歐式建築超 ...

位於台北市228公園內的《國立臺灣博物館》是台灣最重要且歷史悠久的博物館之一,成立於1908年的日治時代。博物館致力於研究、保存和展示台灣相關的歷史、 ... 於 yogiiilovestea.com -

#73.【台北捷運紅線景點】 台灣博物館,全台最老的 ...

〖台灣博物館〗 – 台灣最老的博物館. 〖台灣博物館〗 – 內部環境介紹; 〖台博館地下室〗-最適合親子遊的互動展區 · 〖古生物館〗-古蹟銀行和恐龍化石的複合 ... 於 islagoodtime.com -

#74.國立台灣博物館台北景點玩全台灣旅遊網

國立台灣博物館 · 洛德城堡 · 中正紀念堂 · 水源市場 · 華山1914文創園區 · 台北植物園 · 國家文創禮品館(原中華工藝館) · 臺北國際藝術村 · 國立歷史博物館 ... 於 okgo.tw -

#75.好玻GOODGLAS x 國立臺灣博物館探索台博系列

好玻goodglas與臺灣博物館攜手推出一系列杯款, 將台博館典藏轉化成好玻經典杯款上的圖案, 全系列共有三款不同主題,簡單的設計、轉化並藉由日常生活中的器皿呈現, ... 於 www.goodglas.com -

#76.國立臺灣博物館簡介

1915年博物館的新館舍臺北新公園內落成啟用,成為日本殖民政府在臺興築之公共建築中的代表性傑作之一。 本館於1949年更名「臺灣省立博物館」,期間經歷1961年1994年兩次 ... 於 ntmedu.blogspot.com -

#77.國立臺灣博物館- 中正區- 台北市 - 旅遊王

國立臺灣博物館的歷史發展 ... 至第二次世界大戰台灣光復、國民政府播遷來台,將台灣總督府紀念館更名為『台灣省立博物館』,並在1961年和1994年進行封館大整修,以提供最新 ... 於 www.travelking.com.tw -

#78.台灣博物館 - 紅露酒

台湾博物馆 ·国立故宫博物院·奇美博物馆·国立海洋生物博物馆·佛光山佛陀纪念馆·忠烈祠·中台世界博物馆·松山文创园区·国立自然科学博物馆開放時間. 週二到 ... 於 gabijyqe.aurelienhubert.fr -

#79.【台南景點】台灣歷史博物館再開幕!全新打造兒童館

戶外大草原. 台灣歷史博物館位於安南區長和路,鄰近亞太國際棒球訓練中心,占地廣大,足足有20 ... 於 decing.tw -

#80.【台北親子景點】國立台灣博物館土銀展示館:巨大恐龍化石好 ...

台北的台灣土地銀行位於二二八公園對面,外觀和台南的土地銀行幾乎是一模一樣,好像就差幾座拱門裝飾,目前裡頭已經全部改建成國立台灣博物館。館內有 ... 於 mimihan.tw -

#81.申辦服務-國立臺灣博物館學生公共服務申請 - E政府

國立臺灣博物館學生公共服務申請 · 一、 服務內容. (一) 展示場巡場工作:維持參觀秩序,維護清潔及展品安全。 (二) 協助教育活動:協助博物館尋寶記、移動博物館、來SAY菜 ... 於 www.gov.tw -

#82.台北一日遊要去哪裡玩?通通室內吹冷氣,臺灣博物館4館玩透 ...

臺灣博物館是我非常推薦的台北親子一日遊景點而臺灣博物館總共分為四館,全都是位於台北市區內最新的「鐵道部園區」還可搭配「本館」及「古生物館」一站式玩透透(近 ... 於 yukiblog.tw -

#83.台北景點》台灣博物館,超好玩的台博館,30元就可以逛四層樓

國立臺灣博物館(簡稱臺博館、臺灣博物館)是臺灣一座公立博物館,隸屬於中華民國文化部。該館始建於日治時代,是臺灣歷史最悠久的博物館。本館位於臺北市 ... 於 fupo.tw -

#84.国立台湾博物館(本館) | 台湾観光-台北ナビ

国立台湾博物館(本館)。二二八公園内の瀟洒な建物。台湾という土地を知られる日本ともゆかりの深い教育施設です. 於 www.taipeinavi.com -

#85.館所資訊- 博物之島 - 文化部

1908年設立的國立臺灣博物館是臺灣第一座自然史博物館,也是臺灣現存歷史最悠久的博物館,亦為典藏臺灣文物最精華的博物館。臺博館建築落成於1915 年,以外觀氣勢恢弘 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#86.全台十大最佳博物館!奇美博物館第二、朱銘美術館第三 - 欣傳媒

1 國立故宮博物院(台北士林) · 2 奇美博物館(台南仁德) · 3 朱銘美術館(新北金山) · 4 國立海洋生物博物館(屏東車城) · 5 國立臺灣歷史博物館(台南 ... 於 blog.xinmedia.com -

#87.愛臺灣博物館卡的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

愛臺灣博物館卡價格推薦共20筆商品。包含20筆拍賣.「愛臺灣博物館卡」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#88.台北親子景點》臺灣博物館/土銀展示館,看恐龍/逛金庫/室內 ...

LandBank Exhibition Hall_4R.jpg · 行程:土銀展示館→臺灣博物館→228公園。 · 官網:https://www.ntm.gov.tw · 交通:從臺北車站(M5出口)步行約10分鐘或可 ... 於 myjourney.tw -

#89.國立台灣博物館:台灣邁向現代文明的一座里程碑 - 獨立評論

台灣有兩間都以台灣為名的博物館,一是台北的「國立台灣博物館」,另一則為台南的「國立台灣歷史博物館」,前者簡稱「台博館」,後者為「台史博」( ... 於 opinion.cw.com.tw -

#90.國立臺灣博物館:參觀日據時代銀行金庫,欣賞有趣恐龍展!

國立臺灣博物館,簡稱臺博館,始建於日治時代,成立於1908年是臺灣歷史最悠久的博物館。 ... 臺博館為臺灣歷史最悠久的自然史博物館,除了228公園內的本館, ... 於 travel.yam.com -

#91.國立臺灣博物館編制表

國立臺灣博物館編制表. 中華民國100年10月31日行政院文化建設委員會文人字第10020278801號令訂定編制表,並自101年5月. 20日生效. 中華民國101年7月10日文化部文人字 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#92.台博館博物台灣常設展鎮館三寶同時展出| 文化| 中央社CNA

國立台灣博物館鎮館三寶「康熙台灣輿圖」數位重建版、「鄭成功畫像」以及「1895年台灣民主國藍地黃虎旗」數位重建版今天在台灣博物館「博物台灣」常設 ... 於 www.cna.com.tw -

#93.國立臺灣博物館 - 典藏ARTouch.com

國立臺灣博物館推出「水怪-水棲爬行動物化石展」,展覽從尼斯湖水怪傳聞談起,介紹活躍於中生代蛇頸龍、海龍、滄龍和... 小典藏ArtcoKids|小編報報 2022.08.16. 小典藏 ... 於 artouch.com -

#94.親子遊百年國立台灣博物館本館, 花15元帶孩子享受超值 ...

國立臺灣博物館-本館懶人包》台博館本館收藏許多台灣動植物標本, 讓人好像走入原始森林,B1兒童專展"台灣我的家!"展至2022年底, 隔壁228公園可散步看 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#95.Category:National Taiwan Museum - Wikimedia Commons

National Taiwan Museum 國立台灣博物館- panoramio.jpg 2,931 × 2,198; 2.32 MB. National Taiwan Museum, Shin Kong Life Tower & Fubon Chengzhong ... 於 commons.wikimedia.org -

#96.國立臺灣博物館2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網

國立臺灣博物館「古生物館原貝殼步道展示更新規劃設計製作」委辦案, NT$1,900,000.00. 「110年柯象特展藏品監測暨神社大鼓會勘計畫」勞務採購, NT$700,000.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#97.台灣博物館|半票15元玩兩館!超美博物館有森林標本、水怪

台灣博物館 在台北中正區襄陽路2號,二二八和平公園裡面,對面是國立臺灣博物館土銀展示館, ... 台灣博物館,台北好玩,台北景點,恐龍展,水怪,百年對話 ... 於 almablog.com.tw -

#98.國立臺灣博物館

臺博系統 ; 本館 ; 古生物館 ; 南門館 ; 鐵道部園區 ; 宣傳影片. 導覽影片 ... 於 www.ntm.gov.tw