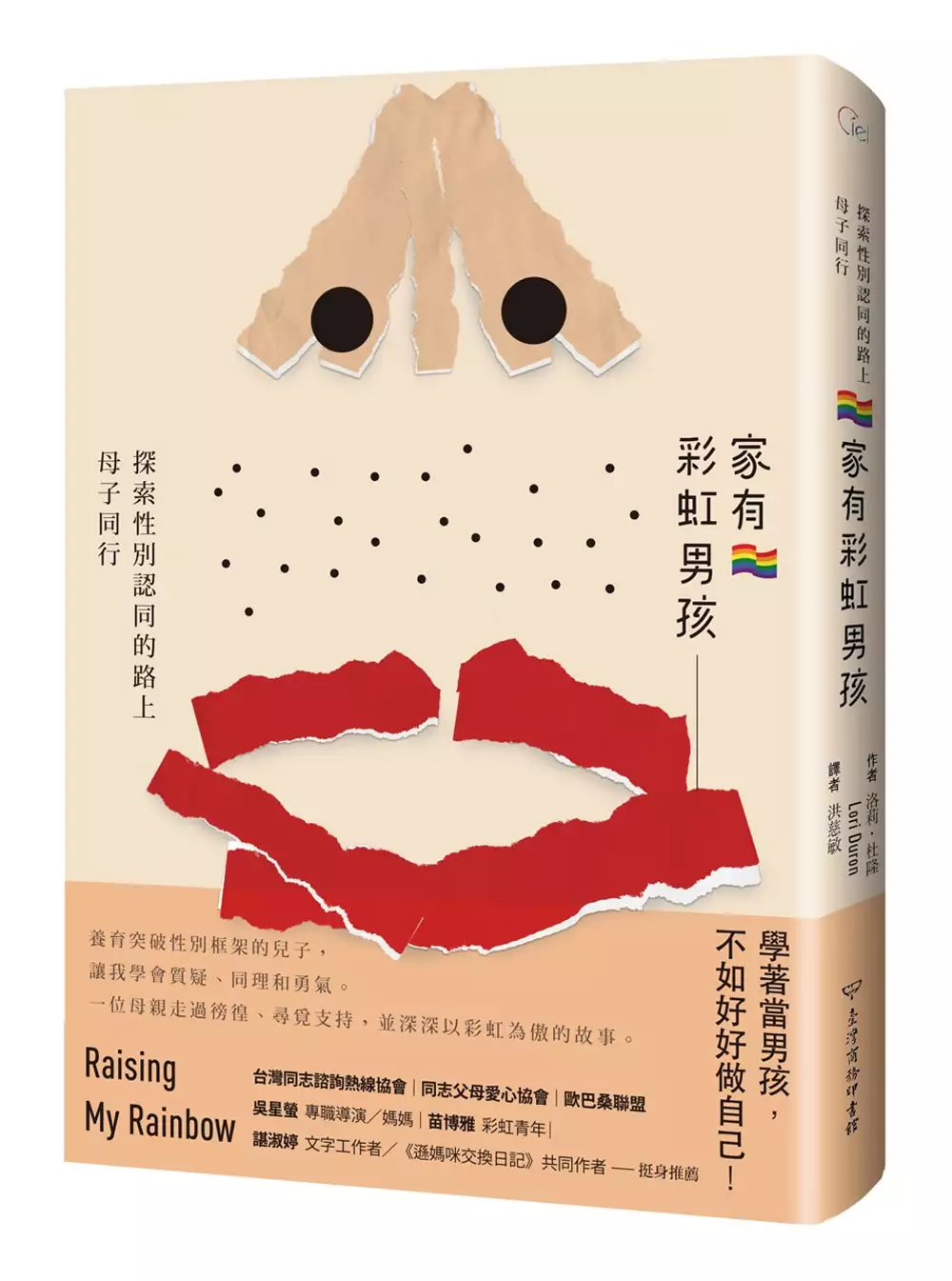

台灣麥當勞兒童餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洛莉‧杜隆寫的 家有彩虹男孩:探索性別認同的路上母子同行 和EricSchlosser的 一口漢堡的代價:速食產業與美式飲食的黑暗真相都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和八旗文化所出版 。

國立嘉義大學 食品科學系研究所 王璧娟所指導 黃祥原的 台灣消費者對 TQF 標章之認知信任調查——以食用油品購買決策為例 (2020),提出台灣麥當勞兒童餐關鍵因素是什麼,來自於GMP、TQF、食安標章、內容分析法、問卷調查。

而第二篇論文國立臺中教育大學 數位內容科技學系碩士在職專班 盧詩韻所指導 張美玲的 360度虛擬實境影片閱讀模式之沉浸經驗探討 -以Cardboard與Monitor為例 (2018),提出因為有 虛擬實境、沉浸經驗、遊戲經驗量表的重點而找出了 台灣麥當勞兒童餐的解答。

家有彩虹男孩:探索性別認同的路上母子同行

為了解決台灣麥當勞兒童餐 的問題,作者洛莉‧杜隆 這樣論述:

我的兒子有顆女孩心, 那是他無比燦爛的性別創意! 一位母親走過徬徨、尋覓支持, 並深深以彩虹為傲的故事。 ● 不要小汽車,只要蓬蓬裙、芭比娃娃和迪士尼公主……跟隨自由奔放的彩虹男孩,一起打破生活中的二元性別框架。 ● 不管你愛什麼,媽媽都愛你!美國超過百萬名讀者的人氣部落客洛莉‧杜隆,帶著笑與淚,寫下對兒子最毫無保留的愛與支持。 ● 看洛莉媽媽如何面對外界的異樣眼光和仇恨言論,如何保護孩子不受校園霸凌的傷害,如何自我成長、成為兒子最堅強的後盾。 ● 美國好萊塢影星尼爾‧派翠克‧哈里斯(Neil Patrick Harris)愛不釋手、溫暖推薦:「儘管這本書的故事非常

獨特,但我們在其中發現了所有家庭的共通點──我們都希望給孩子最好的。」 ◎兒子愛上芭比,我該怎麼辦? 小希杰第一次看見媽媽從衣櫃深處挖出的芭比娃娃,眼中彷彿出現了一道彩虹。他的小手捨不得放下那金髮娃娃,還要芭比陪他進入夢鄉。那一年,希杰才兩歲半,洛莉媽媽一家人的生活自此徹底改變。 為了小兒子,洛莉第一次走進玩具賣場的粉紅走道、舉辦迪士尼公主主題的生日派對、開口對麥當勞店員要快樂兒童餐的「女生玩具」……希杰說,自己是「喜歡女生的東西而且希望被當成女生的男生」,這究竟是什麼意思呢?他會是同性戀、跨性別者嗎?還是以上皆非? 洛莉媽媽上網找解答卻遍尋不著,在同志哥哥和好友的鼓勵

下,她開設「家有彩虹男孩」(https://raisingmyrainbow.com/)部落格,邊記錄母子成長的大小事,邊激發網友們的討論和爭辯,有人批評她的教養方式,有人提供她寶貴資訊。洛莉跌跌撞撞,緩步走出一條笑淚交織的育兒之路。 ◎撫養一個小孩需要整個村莊的力量 自從洛莉和丈夫決定讓希杰自由做自己,他們發現身旁的人際圈快速變動,無法認同他們放任兒子玩女生玩具、穿女裝的朋友們全都漸行漸遠,取而代之的是一群堅定支持希杰所愛、或有相似處境的媽媽朋友。洛莉也用真摯的態度和家人溝通,為希杰縫補出一張溫柔的安全網。 希杰還有一個男孩子氣的哥哥查斯,隨著孩子年紀增長,開始愈來愈在意旁

人的眼光。如何讓弟弟表現自我,又不讓哥哥因此遭到霸凌取笑,成為父母的一大難題。洛莉盡力在兩個兒子之間找到平衡,學習偶爾妥協、在關鍵時刻勇於發聲。 養育孩子從來就不只是一家人的事,更是整個社區、整個社會的事。為了兒子,洛莉媽媽必須挺身而出,讓孩子能夠在更友善的環境中成長。 ◎以彩虹為傲 希杰不凡的個人特質,開啟了全新的可能性,提供周遭的人們觀看世界的獨特角度,不斷激發想像力與創造力。希杰的與眾不同更加深了家人的情感,親情讓他們無條件接納,一同面對外界的質疑和傷害。 洛莉毫無保留,將這一路上所經歷的焦慮、愧疚、憂傷、驚喜、歡笑與感動,化為溫馨又不失幽默的文字。而儘管有過千百

種疑慮,最終她在兒子做自己的快樂模樣中發現──愛,就是一切的解答。 挺身推薦 台灣同志諮詢熱線協會 同志父母愛心協會 歐巴桑聯盟 吳星螢 專職導演/媽媽 苗博雅 彩虹青年 諶淑婷 文字工作者/《遜媽咪交換日記》共同作者 好評如潮 ●「溫暖人心又令人心痛……作者洛莉毫不造作虛榮,讓這本書新鮮又有趣。」──《紐約時報書評》(New York Times Book Review) ●「樂觀又可愛的回憶錄……如同洛莉所提倡的,教育者、褓姆、鄰居都應該懷抱同理心,帶著開放的心胸、聆聽和學習的渴望,願意接納不符合你預期之人。」──《出版者週刊》(Publishe

rs Weekly) ●「非常真誠地細述養育一個想要成為女孩的男孩的過程。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) ●「時機絕佳又充滿力量。」──Andy Cohen(美國廣播及電視主持人、作家、製作人) ●「洛莉‧杜隆是個極為慷慨的作者,提供給我們溫柔又顛覆的教養指南。《家有彩虹男孩》不只適合性別不一致孩子的父母閱讀,更適合所有渴望得到勇氣、為所愛的人挺身而出的讀者,堅毅、智慧又富有啟發性。」──Jennifer Finney Boylan(美國作家) ●「《家有彩虹男孩》出色、幽默、徹底坦承、自省,讓我們看見一個母親的喜悅和痛苦,還有她養育一個不屬於社會

二元性別框架孩子的勇氣。」──Diane Ehrensaft(美國心理學家,特別關注多元性別的孩童與青少年) ●「作為讀者,能夠見證這個家庭的旅程,我感到非常幸運。」──Lesléa Newman(美國作家) ●「捧腹大笑、揪心感動、發人深省。」──Jody M. Huckaby(PFLAG執行長)

台灣麥當勞兒童餐進入發燒排行的影片

火車軌道這裡買 https://easyfun.biz/2n8um

日本麥當勞快樂兒童餐的湯馬士火車第二彈!

我們一樣全部都要蒐集到所以又吃了一次!

一起看開箱一起玩好可愛!!

更多日本日常生活vloghttps://pse.is/QFRA8

大阪腔學日文 https://pse.is/P6XA2

ig:https://www.instagram.com/mao.family

facebook : https://reurl.cc/pdbG4e

小毛亞馬遜:https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2U1IM4BTRRI4I?ref_=wl_share

謝謝您點我們的影片。

如果覺得不錯的話請不要吝嗇給我們一個讚吧~!

大感謝:D

聯絡mail :[email protected]

楽曲提供:Production Music by

https://www.epidemicsound.com/referral/bbwnvx/

★★★ 請 訂 閱 我 們 的 頻 道↓ ★★★

https://www.youtube.com/channel/UCuI0Wj4J2WiBRkP2PUSzuvQ

★★★ Please Subscribe ↑ ★★★

#湯馬士小火車 #麥當勞 #兒童餐

台灣消費者對 TQF 標章之認知信任調查——以食用油品購買決策為例

為了解決台灣麥當勞兒童餐 的問題,作者黃祥原 這樣論述:

台灣從 1975 年制訂《食品衛生管理法》迄今已 40 多年,1989 年經濟部工業局,參考美日等國家食品管理制度,設立食品良好作業規範(Good Manufacturing Practice,GMP)認證制度。然而自 2011 年起,台灣陸續發生 食安風暴,造成消費者對 GMP 標章,甚至對整個食品產業的不信任。自此政府和廠商將原有的 GMP 標章,轉型為 TQF(Taiwan Quality Food,台灣優良食品驗證制度產品驗證)認證制度。而 GMP 標章轉型為 TQF 制度是否成功?換句話說,GMP 標章轉型為 TQF 認證制度,是否有提升消費者對於食品安全的信任程度?本研究從台灣

2011 年油品食安風暴起的事件背景、GMP 轉型為 TQF 制度,與 TQF 標章發展的回顧出發。接著,本文分成兩個研究途徑:內容分析方法(content analysis)與問卷調查法。由於要評估 TQF 標章重建消費者信心的可能性,最直接的證據就是大眾傳播媒體報導。在第一部分,本研究檢索三大報紙(自由時報、聯合報、蘋果日報)有提及 TQF 標章的報導,將報導屬性分為:正面、負面與中性,並發現消費者從大眾媒體中難以取得 TQF 相關資訊,且不足以讓他們產生對此標章的認識。另一方面,消費者是否信任 TQF 認證標章?本研究以消費者對食用油品的購買行為為例,以網路方式發放問卷,調查國內消費者對

市面食用油脂消費及使用習慣、對食用油品相關知識,調查民眾對 TQF 標章的信任程度。本研究共回收 526 份可用問卷。不僅將來可作為業者經營產品方向、制定行銷策略參考,也可作為下一階段政策制訂的參考。期待能創造放心、安心的美食環境、提升商品的安全性與品質,並且令消費者更願意回頭購 TQF 同類商品。

一口漢堡的代價:速食產業與美式飲食的黑暗真相

為了解決台灣麥當勞兒童餐 的問題,作者EricSchlosser 這樣論述:

快速、方便、吮指回味樂無窮——這是美式速食呈現的形象, 但歡樂和美味的表象背後,暗藏了什麼陰影? 《時代雜誌》非文學類ALL-TIME BEST 100,暢銷國際逾十年, 美國國家雜誌獎得主、資深調查記者西洛瑟點破速食產業背後的運作真相。 你吃過速食嗎? 每一天,全球約有六千五百萬人走進麥當勞用餐,人數創下歷史新高。富比士公布最新品牌價值排行,麥當勞位居全球第六大,僅次於Apple、Microsoft、Google及IBM等重要科技品牌,價值三百九十五億美金,而一頭紅髮的麥當勞叔叔更是美式速食文化的象徵標誌,全球形象知名度僅次於聖誕老人。速食公司如何能與知名科技公司

同列富比士品牌價值名單前茅?麥當勞叔叔如何成為老少皆知的形象?美式速食如何興起,又如何透過文化潮流散布到世界各地,成為當今大眾餐飲主流? 歡樂美味的明亮表象背後,隱含了什麼問題? •快樂兒童餐為何週週有新玩具促銷,而且速食店內要設立遊戲區﹖ 一個人的飲食口味和「品牌忠誠度」可從兩歲開始養成,這是一套速食業者從兒童下手、培養顧客習慣的精密戰略,目的就是抓緊這群未來的消費者。 • 薯條除了原料馬鈴薯外,還添加了什麼﹖火烤漢堡的炭燒味又是從何而來﹖ 看不到的不表示你就吃不到的,美國麥當勞承認薯條味道有部分來自「動物產品」,而美國漢堡王的火烤雞胸堡則摻有號稱「天然」的煙

燻香料。 • 漢堡絞肉可能暗藏致命病菌,雞蛋來自格籠虐養雞,業者是否美化了食材來源﹖ 一九九二年,漢堡牛絞肉造成美國兩百人食物中毒入院,四名兒童死亡,肇因是屠宰過程肉品遭牛隻排泄物中的大腸桿菌污染。而當今的牛隻飼養方式更曾在九○年代造成狂牛症經由食用肉品感染人類。 • 面臨大型企業的壓榨,底層勞工和小農是否還能保有尊嚴及生存空間﹖ 連鎖速食業食材供應的獨特契約系統,造成底層農戶嚴重受到大型企業宰制;肉品生產線員工和店面工作人員也未得到應有的合理對待。 因為他的調查,我們看到明亮之外的殘酷真相 從農場、屠場、餐廳再到消費者,資深記者西瑟洛實地調查速食產業的上

下游,自速食在美國的源起和發展開始,細密探討連鎖速食餐廳的食材安全疑慮、勞資緊張關係、無良行銷手段、文化隱形侵略以及大眾健康影響等重要議題,具體呈現當今速食產業和美式飲食在明亮表象背後的全景實貌,揭示當其中值得深思的黑暗真相,是一部關心個人飲食安全和社會公義者必讀的調查報導經典。 國際書評 •「一本揭發醜聞、卻不危言聳聽的警世佳作。」──《紐約時報》 •「眼光銳利、筆觸敏銳、文字簡潔有力。」──《華盛頓郵報》 •「揭露漢堡、薯條與汽水如何成為美國象徵的一首哀歌。」──《紐約時報》 •「西洛瑟讓我們看見速食產業如何征服我們的味蕾與社會的面貌。」──《紐約客》

•「一本擲地有聲的深度調查報導作品,散播改變社會的種子。」──《環球郵報》 •「調查縝密……加上辛辣的評論與生動的訪談……強力推薦。」──《圖書館學刊》 •「以充分論證對速食文化提出重重一擊……遵循最佳的揭弊傳統。」──《新聞週刊》 •「高水準的調查報導。報導內容與敘事風格搭配得天衣無縫。」──《紐約新聞日報》 •「以精彩的手法揭發我們在得來速窗口拿到的到底是什麼。」──《我們週刊》 •「本書絕非嘮叨的素食主義長篇大論,而是深思熟慮、立論平衡的新聞報導。」──《洛杉磯週刊》 •「令人深思的一本書。西洛瑟的調查帶來值得深思的課題。」──《基督教科學箴言報》

•「結合論證與新聞報導的佳作,充滿聲音、憤怒與油炸味的故事。」──《科克斯書評》 •「既令人不安又難以抗拒……調查過程詳盡確實、說服力之強令人恐懼。」──《舊金山紀事報》 •「《一口漢堡的代價》引人入勝,帶我們檢視食品業的另一面……整體而言,這本令人不安、又愛不釋手的書肯定會遏制你的食慾。」──《商業週刊》 •「以清晰而熱情的筆調描寫惡劣的工作條件、廣大牧場與農地的廢棄物、食源性疾病對兒童的影響,以及這個巨型企業時代惡劣的經濟現實……」──《新聞報》 •「本書不只讓你在下回咬下漢堡前三思,也會讓你思考速食產業對美國社會與文化風貌所造成的後果:它影響的範圍從牧場、農耕

到飲食及健康,從行銷與勞動到更大的經濟趨勢……一項對食品工業的強力控訴。」──《國際先驅論壇報》 •「西洛瑟下筆慎重,時而嘲諷,即使在他踏進現代化的美國肉品包裝工廠時也不例外。因為他的筆調,我們看到更殘酷的真相。」──《奧勒岡人報》 •「作者在書中以最全面性的角度探討各種想像得到的情況。他列出一個以低價為前提及承諾的美國產業讓生活與文化付出實際代價(食源性疾病、幾近全球性肥胖、虐待動物、政治貪腐、工作場所危險)。」──《休士頓紀事報》 •「西洛瑟的風格結合了平易的敘事以及嚴肅的報導……正如同所有優秀的報導,細節能拼湊出完整面貌,而每個可怕的小地方作者都大膽呈現。」──《波士頓

環球報》 •「眼光銳利、技巧一流的完整故事……根本上,西洛瑟先生提問的是:人類為追求富裕、自由,以及領導全球而做的種種努力,難道就是為了生活在一個徹底缺乏品味的世界裡嗎?」──《紐約觀察家報》

360度虛擬實境影片閱讀模式之沉浸經驗探討 -以Cardboard與Monitor為例

為了解決台灣麥當勞兒童餐 的問題,作者張美玲 這樣論述:

研究者發現近來有許多學者對於VR虛擬實境提出反思,虛擬實境的大視角確實讓使用者沉浸在影像內容中,對使用者來說,大視角與沉浸式體驗帶來視覺上驚喜感,但沉浸感的關鍵是否與觀看模式成正比、觀賞大視角的沉浸程度一定超越普通的行動裝置。本研究提出兩種觀看模式,利用遊戲經驗沉浸量表量測使用者的沉浸感受。本研究利用2018 Google Spotlihgt Stories所出產出之360度影片-Back to the Moon設計兩種觀看模式量測使用者的沉浸感受。本研究目的為探討VR 360度影片與普通影片對使用者產生不同程度的沉浸經驗影響。以不同的播放方式為自變項,依沉浸經驗文獻中,沉浸為感覺存在並且深

深感覺參與其中和與一種假想世界的感受程度,遊戲經驗問卷中,核心問卷主要測量使用者的沉浸感;社會臨場感問卷作為沉浸的相對應經驗,提出核心模組與社會臨場感模組為本研究的依變項,透過實驗與問卷調查方式得到變項之間關係,以了解Monitor與Cardboard兩種觀看模式對參與者產生的不同程度的沉浸經驗程度影響。本研究實驗以兩種觀看方式相同的影片內容,分別讓使用者體驗兩者觀看模式的沉浸程度經驗程度(GEQ)。研究結果發現,在相同的影片之下,VR固然帶給使用者較大的視覺沉浸感且差異頗大,但在理解影片內容的確產生未達顯著,研究顯示推測現代人已習慣用手機觀看影片內容,雖然VR虛擬實境帶來視覺感受度高,但有效

讓使用者理解影片內容的製作方式 - 如何讓使用者關注影片視覺焦點在影片主舞台將是未來製作VR虛擬實境影片的重要目標。