噬 血 代碼 雙王的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦端工作室寫的 遊‧托邦 和(英)馬克·奧康奈爾的 最後一個人類都 可以從中找到所需的評價。

另外網站噬血代碼CODE VEIN 劇情完全攻略@ 喵喵笨兔:: 隨意窩Xuite日誌也說明:回二樓繼續往前到轉彎處,看看轉角下層可看見寶箱,跳下去取得《討伐女王隊雙手劍》。再跳到下一層繼續往前。 途中看見一名墮鬼,「奧利佛」好心上前觀看 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和浙江人民所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通、汪宏倫所指導 張可的 當代中國左翼知識分子與國家(中共)關係 (1935-1966): 知識生產、日常實作與意義建構 (2019),提出噬 血 代碼 雙王關鍵因素是什麼,來自於知識分子、思想改造、階級、民族主義、歷史社會學。

而第二篇論文國立政治大學 法律科際整合研究所 陳起行所指導 葉丹妮的 論治理模式之線上爭議解決——以「人肉搜索」之規制為例 (2016),提出因為有 人肉搜索、線上社區、網絡暴力、反思法、治理、線上爭議解決、規則形成、多利益方模式的重點而找出了 噬 血 代碼 雙王的解答。

最後網站噬血代码单手剑配装build推荐单手剑怎么玩 - 小皮单机游戏則補充:这套build最好是搭配净化之光,专属技能能提供几乎双倍的输出伤害,搭配净化之光的话,在没有回复的情况下也能保持持续的输出能力。 如果不是boss战的话, ...

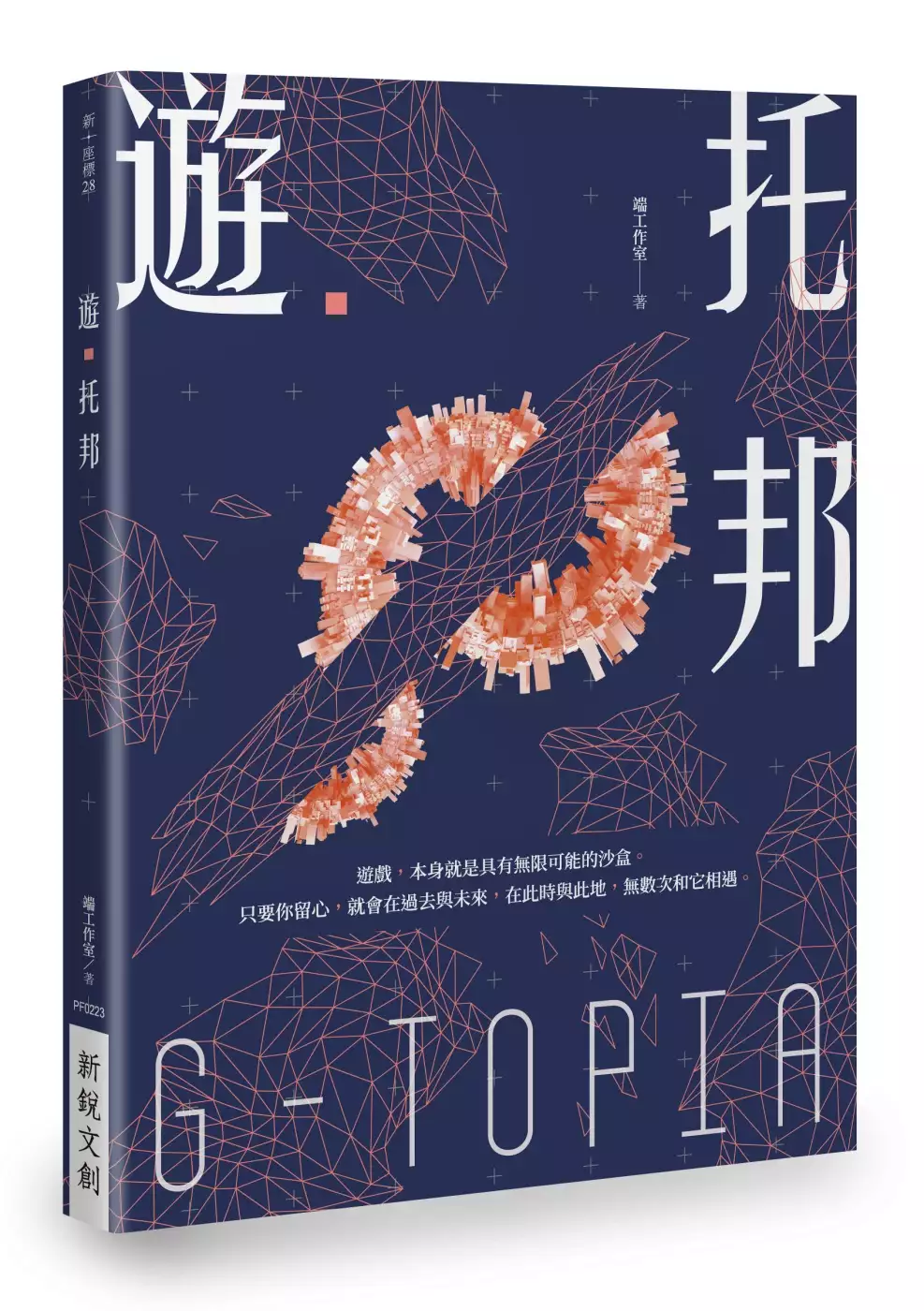

遊‧托邦

為了解決噬 血 代碼 雙王 的問題,作者端工作室 這樣論述:

遊戲,本身就是具有無限可能的沙盒。 只要你留心,就會在過去與未來,在此時與此地,無數次和它相遇, 歡迎來到 遊‧托邦── 瑪莉兄弟、刺客教條、蒸汽龐克、旁觀者、法老王、奧威爾…,我們熱身、投入、失敗,然後英雄再次來過。 Game On!! 再來一局吧!誰沒玩過N場遊戲,體會過遊戲的魔力? 宛如時光機──在遊戲中,歷史有時以未來的姿態跳出記憶,而未來總有某種似曾相識感。我們似乎能遊移在時間的軸線上,永遠可以從現在脱身。 宛如靈魂出竅──玩著遊戲的我看著遊戲中的我,遊戲把我們的一部分外化為鏡子,讓我們在虛擬中再見現實;而另一部分的「我」則在遊戲中被保存了,多年後

,在不變的遊戲中偶能重遇那個我。 比吸麻還上癮的快樂──遊戲之路,遍佈玄機,隱藏關卡、生命蘑菇,打怪、掉寶、補師、挑戰資深遊戲玩家探索出的狂野路線,處處刺激多巴胺分泌,彌補生命當下的無力或迷惘。 是遊戲,在我們身不能至、心嚮往之的時候提供進入陌生世界的可能;也是遊戲,憑藉偶然的機會,讓我們經歷真實情境時,有更多的儲備與勇氣。 遊戲,本身就是具有無限可能的沙盒。只要你留心,就會在過去與未來,在此時與此地,無數次和它相遇。 ★本書收錄端傳媒「Game ON」專欄16篇資深玩家體悟,寫盡遊戲的魅力與生命的互文! 本書特色 精彩收錄端傳媒「Game ON」專欄1

6篇資深玩家體悟,寫盡遊戲的魅力與生命的互文! 作者簡介 端工作室 端傳媒旗下出版工作室,整合端傳媒的優質報導及寫作內容,出版為特定主題的特刊、書籍等。 端傳媒 端傳媒是一家面向全球華人的數位媒體,以深度報導、調查報導和數據新聞為特色,立足香港,放眼世界,為全球華人提供優質的新聞資訊。 網站:theinitium.com Facebook Page:fb.me/theinitium 【序】遊戲,無限可能的沙盒/楊靜 【打機故事】 我為什麼要打遊戲?/楊靜 消逝的武林:如何用二十年玩一款電子遊戲?/馬家豪 姊妹花荒野求生記/班班 別人撩妹,

我撩NPC:記我們留在遊戲裡的愛情/阿力雄等 【敵托邦】 後真相時代,一個好人的奏鳴曲/楊靜 像條狗般死去,還是像條狗般活著:一個菜鳥的戰爭選擇/呂陽 極權之下,你真的能做一個「旁觀者」嗎?/楊靜 複製品:在手機上,為你的國家追捕「恐怖分子」/戚振宇 【遊戲的邊界】 沒有 Game Over,遊戲能變得更自由嗎?/戚振宇 遊戲世界有多自由?/楊靜 在失憶的小島上,和記憶捉迷藏/楊靜 遊戲可以改變現實嗎?/唐健朗 這次換你做發瘋的那個女孩/楊靜 【遊戲的可能】 製造病毒、散播瘟疫,這款遊戲中你的目標是消滅全人類/張可 搞得定快門,搞不定革命/罕妮耶 可以不把「世界的命運」交給遊戲嗎?/甯卉

序 遊戲,無限可能的沙盒 楊靜 「這位小姐,好心提醒你,博物館再半小時就閉館了,你還有三層沒看,要加快速度喔!」 穿導遊工作服的義大利阿姨不厭其煩跑來催促,這已是第三次了。我們勉強用英語溝通,她始終不信買票入場的遊客會不在乎是否看完全部展廳,末了,她恍然大悟:「你是來蹭冷氣的吧?」 七月末的杜林(Torino,都靈)酷暑難耐,但令我在埃及考古博物館流連忘返的倒不是冷氣。「從底比斯到孟斐斯的路要通過杜林」(古埃及學家商博良語)―這個位於義大利北部古城中的博物館,百餘年來幾位館長遠赴埃及多個古城遺址,系統發掘。莎草紙、石膏像、木乃伊和棺木源源不斷流入館內,久而久之,造

就這座歐洲最大的埃及考古博物館,藏品遠勝大英博物館。 博物館用一層樓來作前奏,它不忙著擺出幾尊鎮館之寶,而先用地圖和相片講述館藏是從哪裡來到杜林;之後的幾層則藏品豐富,並且按古埃及原生場景還原成「活景」。參觀者無須低頭遍讀標籤,就能猜到這些藏品的功用。 我大學讀博物館學,此刻又在修藝術史,這些用心的安排當然令我暗暗叫好。但,這並不是我站在一個小村落展廳挪不動腳的原因。如磁鐵般牢牢定住我的,是不期而遇、似曾相識的驚喜。 這個村落,我原是見過的,不,我原是「建過」的。而底比斯與孟斐斯,我與它們也是通過商、甚至打過仗呢。 我說的當然是遊戲。 《法老王》是上世紀九零年代末

Impressions Game(印象遊戲公司)出品的歷史策略遊戲,2000年左右,我在盜版合輯上機緣巧合找到它。回想這個遊戲,總有一股土黃色的沙漠氣息,遊戲背景音樂是埃及風格的,文字相關界面則模仿莎草紙的質地。遊戲中,我是法老家族的一員,要在繼承的王土上繼續創建文明。 那版《法老王》是英文原版,還是中學生的我把《牛津高階英文詞典》擺在鍵盤旁邊,硬著頭皮一個字一個字查字典,才明白任務是什麼,敵人在哪裡。一個暑假下來,我學了很多考試用不到的詞彙:亞麻籽(Flax)是殯儀館(Mortuary)做木乃伊用的;石室墳墓(Mastaba)建得多,文明指數才會上升;而花崗岩(Granite)則是建造

某些建築物的必備石材。同時,我也對古埃及人敬畏的神明有了大概了解―奧西里斯(Osiris)是最需要討好的神祇,它決定尼羅河的泛濫,也就關乎每年莊家的收成;布塔(Ptah)則是工匠的守護者,它高興了,我的大小作坊才可以順暢運行。 磕磕絆絆地,我的子民終於得到穩定的物資供給,桌上的食物也從只有獸肉豐富到魚類和穀物。醫生和殯葬師處理人民的生老病死,舞者和雜技演員則負責製造歡笑。奢侈品作坊打造的珠寶首飾被賣給尼羅河上下游的村莊和城市,我則從它們那裡購買磚塊和石材以搭建金字塔…… 遊戲難度不低,我需要知道大部分生活必需品的原材料和製作工藝,然後鋪設充足的基礎建設來運輸這些產品。一旦疏忽,大宅

就敗落成貧民窟,而不小心得罪神明,乾旱與瘟疫就會席捲整個城市。 那差不多是二十年前的事情了,若不是站在這個文物拼組而成的「古埃及村落」,我都以為自己已經忘記了。當虛擬的村莊和現實的博物館突然對接,大腦皮層的興奮感真實而強烈,我回到了從沒去過的地方。 是遊戲,在我們身不能至,心嚮往之的時候提供進入陌生世界的可能;也是遊戲,憑藉偶然的機會,和真實情境產生互文時,讓我們有更多的儲備與勇氣。在端傳媒「Game ON」這個欄目裡,我們寫過很多這樣的神遊故事,《這是我的戰爭》(This War of Mine)重建薩拉熱窩圍城的殘酷,《旁觀者》(Beholder)帶我們第一身體驗蘇聯極權的恐怖

,《1979革命:黑色星期五》(1979 Revolution: Black Friday)再現1979年伊斯蘭革命的前奏……。早幾個月,哈佛大學李潔教授來海德堡大學談毛澤東時代的記憶與博物館,末了她問:「除了博物館、紀錄片,還有什麼方法,可以重建記憶現場,並且使之參與到當下的世代嗎?」我幾乎不假思索的有了答案,當然是遊戲。我的德國房東來自東德首都,每次回鄉,她都感歎一切都在更新換代,「有沒有可能讓年輕人知道東德的生活是怎麼回事?」還是同樣的答案,遊戲。當然,電影也可以,但能隱藏無數細節待有心人挖掘的媒介,在我看來,絕對是遊戲。 歷史或平行歷史遊戲讓我們能夠書寫、重讀記憶,這是遊托邦向後

延伸的象限。但回到過去的技術和敘事本身,早就裹上了一層未來感。而本就立足於幾十年後、幾百年後甚至幾千年後的遊戲,則將這個象限向前延展。我們曾經分析過《奧威爾》(Orwell)兩部曲,暢想在並不遙遠的將來,一個全知全能的系統如何將人類活動從發生的那一秒就變成數據庫數據,如何將我們的所思所想所言所行全都變成可讀檔案記錄在案。《塔科馬》(Tacoma)公司則選擇一個審慎的位置,構思在人工智能和虛擬現實結合得天衣無縫的世界裡,人類僱傭關係和新型態資本主義何去何從。我們還沒來得及寫下的《生化奇兵》(BioShock)、《異形》(Alien)、《恆星戰役》(Stellaris)則推演現實社會的各種規則,在

科技和文化的雙重驅動下如何生長。 在遊托邦裡,歷史有時以未來的姿態跳出記憶,而未來總有某種似曾相識感。這種時間的模糊感賦予我們一種手握時光機的感覺,似乎永遠可以從現在脫身,遊移在時間的軸線上。然而,遊托邦並沒有遺忘「現在」這個時間緯度。將「現在」晶體化,捕捉它的某個瞬間某個姿勢,然後放在手術台上解剖把玩,這正是遊托邦的魔力所在。《世界的命運》裡,遊戲虛構出一個如可口可樂一樣跨越國界線的全能NGO組織,讓我們通過回合策略的遊戲機制來親身體驗遏止全球變難之難。面市不久的《中國式父母》則用模擬養成的方法,解剖中國家庭關係,以及應試教育系統。如此,遊托邦把我們的一部分外化為鏡子,讓我們在虛擬中再

見現實,有一種靈魂出竅的體驗。看著作為他者的自己,我們能夠更脫離也更客觀(抑或是另一種不一樣的主觀)欣賞或審視自我與我們棲身的世界。〈如何用十二年玩一款電子遊戲〉寫的是電子遊戲,更是玩電子遊戲的「我」,在遊托邦裡我們不經意間保存了一部分自我,玩樂的當時也許不自知,但很多年後回頭看,不變的遊戲見證著在人間奔走的我和你。 時間與自我之外,我們當然不會抹煞遊托邦最初吸引我們的特質:快樂。這是另一重「邦」的所在,腦力高度集中,手眼靈活協調,在遊戲設計師精明的計算下,成功與失敗都刺激多巴胺分泌,難怪打遊戲要比看電影耗人精力。打開一個又一個遊戲,我們熱身、投入、失敗,然後英雄再次來過。就這樣熟悉一個

又一個世界,接受各種古怪但刺激的設定―困在荒野覓食、在宇宙某處用智能手錶尋求幫助、以蒸汽朋克(台譯:蒸汽龐克)的風格環遊地球、吃下紅色藥丸看到不存在的時空、在警察局觀看記憶碎片探案、不斷重讀上一個瞬間來改變未來……甚至靜下來回想最初帶我們上船的那些老遊戲―今天,你還是可以找幾個老遊戲考古網站,下載模擬器和《瑪莉兄弟》打一天。到這時我才發現,小時候我們有多幸運,哪怕是《瑪莉兄弟》這樣的遊戲,製作者也賦予無限創意,在最普通的打機可能外,到處布滿玄機,隱藏關卡、生命蘑菇,還有資深遊戲玩家探索出的通過打遊戲來修改遊戲的狂野路線。難怪父母要怕遊戲成癮,這不是粗製濫造的大麻,想要抵擋遊戲的魔力,那替代品的

精彩程度也不能打折。 二十年前,也許關於電子遊戲的爭論還有些許意義,但如今,這個討論已顯得過於陳舊―電子遊戲已經全面進入我們的生活,虛擬和現實的界限也變得越來越模糊,既然口誅筆伐並不能讓電子遊戲產業衰亡哪怕一點點,那麼正視這個巨型產業在吞噬著什麼,又有什麼樣的改良可能,才是更值得關注的議題。 既然在講古,就讓我繼續下去。我在德國生活在一個大學鎮,還是一家以傳統人文學科與醫學院為重的老牌大學,即便是這樣,城中每個星期都有遊戲Jam,什麼人都可以參加。不會寫代碼(程式),那可以做美工,或者寫故事,做音樂,甚至做遊戲測評員。而我在做的博士論文研究,也讓我接觸到各種原本和遊戲無關的人――用

遊戲做電子藝術史的老師,用遊戲做心理治療的諮詢師,用遊戲考古的攝影師,用遊戲做肌肉復健的生物學家。 遊戲,本身就是具有無限可能的沙盒。只要你留心,就會在過去與未來,在此時與此地,無數次和它相遇,這,也是「遊‧托邦」的意思。 離開杜林的晚上,我站在旅館露台往下看,錯落有致的紅色屋頂連成一片,隨手發一張照片在臉書上:「《刺客信條》之杜林」。三個小時後,有三、四十個朋友按讚,大部分是這幾年在「遊‧托邦」裡結識的人。他們懂我在說什麼,你呢?無論你此刻懂不懂,歡迎你和我們一起探索這個仍在擴張的「遊‧托邦」。 這次換你做發瘋的那個女孩 ⓪楊靜 這不是一個關於『精神分裂症』的遊戲,這遊戲本

身就『精神分裂』! 在遊戲平台Steam上,獨立遊戲《弗蘭的悲慘之旅》(Fran Bow)的玩家評價中充斥着「可怕」、「驚悚」、「心有餘悸」、「感人」、「噁心」、「美麗」等詞彙。看着頁面頂端遊戲海報上,那個四肢瘦削、面孔蒼白、大眼睛下有着深深黑眼圈的小女孩,我愈發好奇,直到翻到這句不知是驚讚還是氣憤的留言,我再也忍不住,點擊購買,開始了一段精神病患者的旅程。 【吞下紅色藥丸,夢魘開始了】 弗蘭醒來的時候,是躺在精神病院的躺椅上,一旁的醫生正在寫病歷。看到她坐起身,醫生扶了扶眼鏡:「你感覺好些嗎?」她定一定神,上一秒鐘的噩夢摻雜着回憶還在腦海盤旋,那血腥的場面和眼前幽暗的密室相比,不知哪個更加現

實。 夢是黑白色的。爸爸媽媽送給她一隻黑如深夜的小貓咪,她愛不釋手,「好可愛,就叫它『午夜先生』吧!」午夜還沒到,爸媽房中傳來劇烈響聲,弗蘭躡手躡腳走去主臥門口,印入眼簾是一片紅色和倒在血泊中的雙親,她驚叫一聲,暈倒在地。 「我為什麼在這裡,我沒有瘋,我要回家!」醫生似乎已經見怪不怪,讓弗蘭喝下護士拿來的紅色藥丸。驟然間,天搖地動,她眼前一黑,醫生、護士都不見了,病房化作血跡斑斑的囚室,人頭和長長的舌頭像陣雨般劈哩啪啦落下來,把她困在中間―屏幕一黑,她又昏過去了…… 這是遊戲第一章《清醒的一日》開場幾幕,詭異驚悚的畫風讓玩家如我立刻代入故事,想要追問這十歲的小女孩身上究竟發生了什麼。 雖然弗蘭

的病歷上清楚寫着:「因為目睹父母被殺而精神受創。」可當我跟隨她在這家精神病院四處打探,不由對診斷結果產生懷疑―兇巴巴的護士,半笑不笑的醫生,魂不守舍的小病友,被偷換的藥物,還有醫生辦公室牆上的簡報―《某些針對精神疾病的藥物實驗可以在人類身上進行》……,似乎一切都是陰謀。

噬 血 代碼 雙王進入發燒排行的影片

▼捐款留言▼?在直播時捐款留言,會出現你的大名以名留青史!

?https://streamlabs.com/kingdomfee

▼加入成為頻道會員▼?將享有各種福利!

?https://www.youtube.com/channel/UCUcuIINCvAPoxLTVL5t3E2Q/join

⭐如無PayPal可用Youtube的超級留言⭐

---------------------------------------------------------------------------------------------

要知道我的直播時間,可以Follow我的Facebook

▼我的Facebook▼

?https://www.facebook.com/RyougiShiki/

▼Instagram▼

?https://www.instagram.com/ryougi_chan/

▼Telegram Group▼

?https://t.me/Chan22

▼Discord Group▼

?https://discord.gg/p5tyhqg

---------------------------------------------------------------------------------------------

▼直播足本重溫▼

?https://www.youtube.com/user/GodFeekingdom/videos?view=2&shelf_id=42&live_view=503&view_as=subscriber&sort=dd

#CodeVein #噬血代碼 #ARPG

當代中國左翼知識分子與國家(中共)關係 (1935-1966): 知識生產、日常實作與意義建構

為了解決噬 血 代碼 雙王 的問題,作者張可 這樣論述:

本文通過對從1935-1966年中國左翼知識分子與國家(中共)關係形成的討論,從理論和案例層面回答兩個主要的問題。首先,在案例層面,本文提供一個橫跨延安時期與中華人民共和國前期,解釋當代中國知識分子與國家關係週期性變化的社會學分析模型。其次,在理論層面,修正傳統制度理論視角下的共產革命研究,同時將情感與意義建構帶回知識分子的分析中。 在具體研究中,本文從歷史社會學的研究角度出發,發現正是在國族政治向階級政治的強制性轉換過程中,制度、實作和意義建構成為影響雙方關係的三個核心變項。而影響雙方關係的制度,事實上早在中國共產革命的伊始便已開始孕育,並在1949年之後進一步制度化。在具體內容上,正是

中共在延安所面對的合法性危機,促使毛澤東因勢利導,選擇了一套符合中國民族主義的國族話語,來建構延安對知識分子的吸引力,促使他們投奔延安。而中國民族主義作為一種情感的表現,受到中國近代屈辱歷史的影響,在形塑知識分子對國家(中共)的情感認識中,扮演著建構其行動意義的核心角色。 本文認為,知識分子與中共第一次大規模匯聚,之所以最終以悲劇收場,是因為受到國族話語感召而來的知識分子,並不完全服膺於一套以階級鬥爭作為核心的意識形態,以及由此所衍生的日常生活實作模式。因此毛澤東不得不藉助1942年延安文藝座談會以及整風和肅反運動,對知識分子加以思想改造,促使其思想向階級政治靠攏。知識分子的整風與改造,之所

以會在1942年爆發,並非單純的隨機性事件,而是兩種不同的事件的敘事軸線意外交錯所導致的。簡言之,一條軸線是以毛澤東為核心的中共黨內權力變化的敘事,而另一條則是以延安知識分子自身行動為軸線的,追求知識生產與意識形態自主性的敘事。正是它們在1942年因為偶聯性(contingency)的事件(丁玲「三八節有感」、王實味「野百合花」),使得彼此在延安的發展出現交匯,繼而導致了延安文藝座談會的發生,進而由一場黨內的整風運動,一夕之間演變為針對階級異己和敵人的肅反運動,同時也引發了一連串的有意和非意圖性後果。 在1949年中共建政之後,面對合法性來源的變化——外部的競爭壓力,國家(中共)必須通過實際

的工業和經濟表現來建立績效合法性,並以此保衛政權。因而國家又不得不大量依賴以理工為主的專業技術人員。結果造成了一方面國家不斷試圖「改造」知識分子的思想,同時「純化」他們的階級屬性。 另一方面,國家又不得不另闢蹊徑,採用了一套市場化的邏輯,使用那些能夠直接帶來「績效合法性」的專業技術人才。為此,國家首先通過院系調整,以及具有兩種不同分配邏輯的獎勵手段,重新將「理科」和「文科」做制度化的分類,在培育出大批「又紅又專」的技術精英的同時,也導致了專業人的「去知識分子化」。結果也促使具有較高文化水平的,專業技術人員和技術官僚逐漸變成國家機器的一部分,而知識分子也在被迫進行的自我改造過程中,重新獲得與國

家鑲嵌的意義。在思想層面上,知識分子首先被動學習共產主義的新式話語,繼而清理原有舊的話語,並最終通過意識形態的自我批判,完成了意識上的「改造」。

最後一個人類

為了解決噬 血 代碼 雙王 的問題,作者(英)馬克·奧康奈爾 這樣論述:

你是否想過,人類遭受的疾病、衰老和死亡並非命中註定?你是否認同,人類的身體系統是有缺陷的,可以通過技術改善並增強肉體和智力,變得更高效、更強大?你是否想過,一旦人類破解死亡、實現永生,身體會以什麼樣的方式呈現?你是否想過,智能崛起的當下,人類或多或少,已經成為機器?《最後一個人類》描述的世界中就有這樣一群人,他們是少數社會極客,是超人類主義者,他們正在利用技術增強身體素質和心智水平,通過與機器的交融來重塑自我,打造更理想的形象——半機械人。他們正在對人類當前的存在形式進行一場革命,人類這台有缺陷的機器正在向半機械人演進,正在邁向一個沒有人的未來。 馬克·奧康奈爾,《紐約客》

、Slate網路雜誌專欄作家,美國知名文學雜誌The Millions特約撰稿人。其作品發表于《紐約時報》《紐約時報書評》等知名媒體上。 引 言 智慧崛起,誰將是最後一個人類 PART 1 成為機器,重新定義生命的未來 01 人機融合,生命與智能的終極進化 人機融合,新世紀的末世預言 重新定義生命 02 未來,身體會以什麼樣的形式呈現 冷凍人 被保存在生與死的交界 24 到32 美元,越來越便宜的費用 更長久的生命 PART 2 從超級智慧到半機械人,化身情感機器 03 全腦模擬,實現無限自我複製與反覆運算 複寫意識和腦機介面,創建數位版不死之軀 全腦模擬出的產物,還

是“我”嗎 魅力與美好都只能來源於血肉組成的軀體 04 奇點臨近,生命1.0 版本正在向超級智慧進化 機器智慧正在超越人類智慧 05 為人工智慧設定目標與價值,讓其有益於人類 大腦是肉做的機器 超級智慧,在肉身之外運行人類能力 可笑的二進位末世論 06 關於人工智慧的噩夢,人類真正恐慌的是什麼 第1幕:提高工業生產力的“人造人” 第2幕:對人類價值的反噬 07 人的本質,是一台“自動”上條的機器 機器人就是人類的未來 我們“精神上的孩子” 邁向沒有人類的未來 08成為半機械人,逃離衰老與死亡桎梏的必然 擁抱技術,讓自己成為機器 血肉是一種必亡的存在形式 肉體中存在魔力 逃離肉身的桎梏

,獲得最終的赦免 PART 2 不被機器反噬的3 個原則 09 原則1:堅守科學的信仰 不可避免的衰退 地球種子,來找我吧 感謝科技 10原則2:不斷破解大腦的奧秘 衰老是一種疾病 人與人之間最極端的不平等 那一天還很遙遠 11 原則3:尋獲生而為人的意義 技術的目標是修正,是拯救 科學是新的上帝 加速人類和機器的融合 生命的真正意義 或多或少,我們已經變成了機器 用軀體和思想來踐行自由 結 語 擁抱不朽,進入半機械人新時代 致 謝 智慧崛起,誰將是最後一個人類 所有故事都因某個人的逝去而開場:我們之所以去虛構這些故事,是因為人終有一死。從人類講故事伊始,就從未停

止表達這樣一種欲望:逃離肉體凡胎,變身一些與人這種動物截然不同的存在形式。在那些古老的文字中,我們讀到了這樣的故事:在因朋友離世而痛苦不堪的時候,古蘇美爾之王吉爾伽美什(Gilgamesh)也在恐懼同樣的噩運會降臨自己身上,於是他遠行至世界盡頭,找尋一切可以遏制死亡的方法。但是,他最終還是未能逃過死神的魔爪。之後,我們又在希臘神話中看到,阿喀琉斯的母親把兒子浸入斯提克斯(Styx)的流水中,希望能使他刀槍不入。可這個故事的結局仍然事與願違,這位可憐的母親同樣沒能得償所願。 你可以再去看看代達羅斯(Daedalus)和他打造的翅膀的故事,也可以去讀讀普羅米修士和他盜取的聖火的悲劇。 人類就這

樣生活在一種假想出來的輝煌的殘跡之中。可是,人本不該如此落魄!我們不該這樣脆弱和心存羞恥,也不該命定遭受苦難和死亡。對自己,我們總是有著更高的期許。伊甸園的故事,它的整個場景設置——從伊甸園、蛇,到禁果,再到被放逐,這一切似乎都是致命性的錯誤,是“系統的崩潰”。亞當的墮落和因果報應讓我們淪為如今的“我們”。至少,這是諸多人類故事中的一個版本。從某些角度來看,我們似乎只是想解釋給自己聽,為什麼人類會遭受此等不公正的待遇,會存有如此“不自然”的自然本質。 愛默生曾寫下這樣一句話:“人是廢墟中的神。” 假如要追根溯源,那麼一切的宗教多多少少都是從這神聖的遺骸中生髮而出的。而科學——這位與宗教有些

疏遠的“兄弟”,也同樣想要去解決這些令人不滿的、動物性缺陷。在蘇聯發射首顆人造衛星的那年,漢娜•阿倫特(Hannah Arendt)正在寫《人的境況》(The Human Condition)一書。這本書反映了人們逃離地球的歡愉之情,正應了當時報紙的描述——“人類終於沖出了監禁著他們的地球”。漢娜寫道,這種對逃離的渴望幾乎隨處可見,人們希望通過在實驗室中操作種質來創造出更強大的人類,從而大幅地延長自己的壽命。“科學家們說,用不了100 年,我們就能夠製造出未來人類,”她寫道,“這就像是人類對自身當前存在形式的一場革命。身體髮膚是我們不曾費吹灰之力便得來的大禮,但人類卻並不滿足,仍然想要把它“換

”成那些由自己親手打造的東西。” “這就像是人類對自身當前存在形式的一場革命”,這句話可以很好地概述《最後一個人類》這本書的內容,並解釋了究竟是什麼東西在激勵著那些我在撰寫本書過程中結識的人。這群人大多數都參與了超人類主義運動,他們堅信,人類應該而且能夠通過技術來掌控未來的演化過程。他們深信,我們有能力也應該根除衰老,從而避免死亡;我們有能力也應該用技術來提高身體素質和心智水準;我們有能力也應該通過與機器的交融來重塑自我,營造出更理想的形象。他們希望用人類自出生之日起便獲得的饋贈,去交換一些更好的、人造的東西。這場革命的結果將會如何?讓我們拭目以待。 我本人並不是超人類主義者。即便這一理念

還處在發展的早期階段,但我仍然能夠清楚地知道內心的想法。不過,我對這場運動本身以及它的理念和目標確實十分著迷,這是因為我十分認同這場運動的前提:人類與生俱來的這副身板,最多只算得上是一個次優系統。 其實,我心裡也一直模模糊糊地認同這樣的想法。而且,在我的兒子出生之後,這種感覺一下子就升級成了一種本能。三年前,當我初次抱起他時,就被那脆弱的小身板打動了——這個小傢伙就那樣號哭著、顫抖著,滿身都是深紅色的血液,從一個同樣劇烈顫抖著的身體中慢慢探出頭來。為了把他帶到人間,他的母親在幾個小時裡,忍受著沒有生育過的人難以想像的劇痛與勞累。你生育兒女,必多受苦楚。事到如今,我忍不住會想,人類真該有一套更

好的身體系統,真該擺脫這一切苦難。 對於一位新晉父親來說,有件事絕不該去嘗試,那就是,當你緊張地坐在產科病房休息椅上,而身旁的病床上又躺著熟睡的小寶寶和他的媽媽時,你卻在看報紙。然而,當時毫無經驗的我就這樣做了,並且為此後悔不已。那時,我坐在都柏林國家婦幼醫院一間產科病房的椅子上,隨手翻看起了《愛爾蘭時報》(The Irish Times)。隨著眼睛掃過記者對人類各種變態行為的報導,我心中的恐懼感愈發強烈。屠殺、強姦、“獨狼式”或有組織的恐怖事件……一個分崩離析的墮落的世界躍然紙上。我不禁想知道,將一個無辜的孩子帶到這樣一片混亂之中,是否真的是明智之舉。我依稀記得,那時自己正患有輕度感冒,還

伴有陣陣頭痛,但這並不能讓我的憂慮有一絲消減。 初為人父人母的諸多影響之一是,這全新的身份會讓你開始思考一個問題,那就是人之本質的問題。細數人類史上所有恐怖、慘烈的遭遇,沒有人能夠逃脫衰老、患病和死亡的命運。至少對我來說,我難以擺脫這一切,我的妻子也是如此。在過去的幾個月裡,她的身體與我們的兒子血脈相連。那時她曾咬著牙擠出了一句話,令我此生都無法忘懷:“如果當初我知道自己會有多麼愛他,那麼我可能不確定自己是否還想生下他。”令我們心憂神擾的就是生命的脆弱。這個讓人憂心忡忡的“療養期”,便是人類目前的生存“境況”。這人之境況,就是疾病,或是其他的醫療問題。 你本是塵土,仍要歸於塵土。 驅逐衰

老和死亡的“暴政” 正是在那段時間,我開始對10 年前偶然聽說過的一個理念突然變得著迷起來。現在回想起來,這似乎並不僅僅是巧合。這種理念逐漸佔據了我的思緒,那就是,人之境況,可能並不是一種不可避免的命運。也許就像對抗近視、天花這些疾病一樣,人類也能夠憑藉自己的智慧,爭取到更好的未來。我對此很是癡迷,這就像我一直以來都執著於人類“墮落”和“原罪”的理念一樣,因為它表達出了生而為人的那種真實而又強烈的怪誕感,我們無法接受自己,願意去相信自己可能因為本性而遭到因果報應。 在這種癡迷的初期階段,我偶然讀到了一篇充斥著挑釁意味的文章:《致自然母親的一封信》(A Letter to Mother Nat

ure)。 這是一篇書信體的宣言,為了直抒胸臆,文章也沿用了自然世界中的“創造”經常會被賦予的那種擬人的形象——母親。文章開頭的字裡行間流露出了一種帶有悲觀色彩的攻擊性。開端是在感謝自然母親,感恩她對人類所做的大多數堅實的努力:是她讓我們從只能自我複製的簡單化學物質,演化為由萬億細胞組成、具備自我理解力的複雜的哺乳類動物。而後,這封信的內容又毫無違和地過渡到了一種“我要控訴”的模式。作者簡要羅列了智人身體機能中的一些略顯粗劣的做工:易遭受傷害,會經歷疾病和死亡,只能在高度受限的環境條件中生存,記憶力有限,以及衝動控制系統極為糟糕。 這篇文章的作者,用“雄心勃勃的人類後代”的集體聲音致函自然

母親,並提出了對“人類憲法”的7 項修正案。比如,我們將不再屈從於衰老和死亡的“暴政”,而是用生物技術工具“給人體注入持久活力,抹去我們的截止日期”。我們將通過技術手段去改造感覺器官與神經機能,從而增強感知與認知能力。我們將不再是盲目演化的產物,而是將蛻變升級,“探求身體形式和功能的全部可能性,改善並增強我們的肉體和智力,變得比歷史上的任何“人”都要強大”。我們將不再滿足於碳基生命形式施加給我們的身體、腦力以及情感能力的限制。 這封寫給大自然的信,是我讀過的最清晰也是最帶有挑釁意味的超人類主義原則聲明。字裡行間所流露出的那種驕傲狂妄,正是讓我認為這場運動另類又充滿誘惑力的關鍵原因——它是那樣

直白與大膽,將啟蒙人文主義推到了邊緣,甚至幾乎威脅著要將之完全抹去。整個計畫彌漫著一種瘋狂的氣息,不過正是這種瘋狂,揭示了一些我們以為是理性的東西的本質。我瞭解到,這封信幕後的作者一直使用“邁克斯•摩爾(Max More)”這個與其信仰很般配的名字。他是一位畢業于牛津大學的哲學家,是超人類主義運動的核心人物。 這場運動實際上並沒有一個統一、公認的規範版本。通過進一步深入地瞭解和閱讀,我更理解這些門徒的信仰了,也更懂得了這種對人類生命的機械視角,那就是:每個人都是一台設備,我們有責任而且也註定要讓自己成為更好的“版本”,變得更高效、更強大,也更有用。 我想知道,以這樣一種工具主義的思路來審視

自己和整個人類物種,究竟意味著什麼。我還想瞭解一些更具體的事情,比如,我想知道,你會如何看待將自己變成賽柏格這件事。我想知道,你是否願意將自己的意識上傳到電腦或是其他硬體中,希望能夠因此成為永生的“代碼”。我想知道,變成一些複雜形式的資訊或是電腦代碼,對你意味著什麼。我想瞭解,機器人會讓我們對自己以及對肉體產生什麼樣的理解。我想知道,人工智慧救贖或是毀滅我們這一物種的可能性有多大。我想知道,對技術充滿信心並相信永生,會是一種怎樣的體驗。我也想知道,成為機器究竟意味著什麼,而如果你成為機器,又會擁有什麼樣的情感。 我可以向你保證,在探究這些問題的過程中,我的確找到了一些答案。不過我也必須承認,

在查證“成為機器,究竟意味著什麼”時浮現出的另一個問題,讓我感到更加困惑:生而為人,究竟意味著什麼?因此,對那些更以目標為導向的讀者來說,我需要解釋的是,《最後一個人類》這本書既是對這種困惑的探索,也是對我接觸到的那些資訊與見解的分析。 超人類主義運動的一個更為廣義的定義是:它是一場解放運動,宣導人類從生物體形式中完全解放出來。不過,我也見識過另一種幾乎等價卻又截然不同的解釋:在現實中,這種解放最終帶來的結果將是人類遭到技術的全面奴役。本書將對這兩種定義分別做出分析。超人類主義擁有許多極端目標,比如,將技術與受體融合,或是將意識上傳至機器。在我看來,上面提到的兩種不同的定義都針對這些目標表達

出了某一個時刻的一些根本性的東西。在那個時刻,我們找到了自我,被號召去思考如何通過技術讓一切變得更美好,去感謝一些特定的程式、平臺或是設備對這個世界做出的改善。如果我們對未來心存希望,或者至少認為自己還有未來,那麼在很大程度上,它將會通過機器來實現。從這個角度來看,超人類主義加劇了一個本就存在于我們主流文化中的固有趨勢,這種主流文化就是資本主義。 然而,在歷史的長河中,這樣一個時刻的到來會伴隨著一個不可避免的事實:我們以及那些機器的頭頂上空會聚攏陰雲,我們的世界(至少我們以為是自己的)會遭遇可怕的毀滅。我們會被告知,自己生存的這個星球已經進入了第六次物種大滅絕:又一次墮落,又一次被驅逐的戲碼

即將上演。在這個分崩離析的世界裡,去討論未來已經為時過晚。 超人類主義運動吸引我的原因之一是,它那不合時宜的出現所帶來的矛盾力量。雖然這場運動被包裝成了致力於實現未來世界願景的力量,但它卻讓我懷舊般地回味起了人類的過往。那時,激進樂觀主義似乎還是一個可取的看待未來的立場。在展望未來的過程中,超人類主義運動的一言一行,又不知何故地像是對過去的回顧。 對超人類主義運動的瞭解越是深入,我就越發現,雖然表面上它極端又荒誕,但它的確給矽谷文化施加了某種壓力,並因此給整個科技領域更廣泛的文化願景帶來了影響。從科技大佬們對通過技術來延長人類壽命的狂熱中,我們便能窺探到超人類主義運動影響之廣。PayPal

聯合創始人、Facebook 早期投資人彼得•泰爾(Peter Thiel)出資贊助了很多延長人類壽命的項目;谷歌宣佈建立子公司卡利科(Calico),志在解決人類的衰老問題。這一運動的影響,同樣能夠在埃隆•馬斯克(Elon Musk)、比爾•蓋茨和史蒂芬•霍金一次次越來越強烈的警告中聽到迴響。在他們看來,人類這一物種可能會被超級智慧毀滅。更不必說,穀歌聘請了技術奇點專家雷•庫茲韋爾(Ray Kurzweil)擔任工程主管。我還在穀歌首席執行官埃裡克•施密特(Eric Schmit)的聲明中,捕捉到了超人類主義思想的烙印。他說:“總有一天,你的身體中會被放進植入物,那時候你只需要想到某件事,

它就會告訴你答案。”這些科技大佬(畢竟他們還是人類)都談到了人類與機器融合的未來。他們以各自的方式,描述著後人類時代的未來。在這個未來中,技術資本主義將會比其發明者活得更長,更早找到新的永生形式,以此兌現自己當初的承諾。 在讀完邁克斯•摩爾那篇《致自然母親的一封信》後不久,我在YouTube上觀看了比利時導演弗蘭克•戴斯(Frank Theys)執導的電影《科技啟示錄》(Technocalyps),這是一部於2006 年上映的超人類主義運動的紀錄片,是我能找到的為數不多的幾部以該運動為題材的電影之一。影片很短,一位戴著眼鏡、全身黑衣、長著淺色頭髮的年輕人,孤身站在房間中進行著一種奇怪的儀式。

場景昏暗,看起來就好像是用攝像頭拍攝的一樣。因此我也很難判斷自己看到的究竟是何處。這裡看起來是間臥室,不過桌上放著的幾台電腦,又讓它看起來像是辦公室。這些電腦有著米白色的主機、老式顯示器,它們似乎在暗示著故事就發生在千禧年前後,世紀更迭的時候。在這個場景之中,那位年輕人面向我們站著,兩條手臂以一種詭異的姿勢高舉過頭頂。他開始講話的時候,你會發現,他那斯堪的納維亞人特有的斷音給他添加了不少機械的質感。 “資料、代碼、通信,”他念道,“直到永遠。阿門。” 說著,他把手臂緩緩放下,然後又伸向身體兩側,而後將雙手緊握在胸前。他環視了整個房間,對著東南西北四個方向,做出了一種令人費解的祝福手勢,並對

著每一個方向分別念出了電腦時代一位元“先知”的聖名:阿蘭•圖靈(Alan Turing)、約翰•馮•諾伊曼(John von Neumann)、查理斯•巴貝奇(Charles Babbage)以及愛達•勒芙蕾絲(Ada Lovelace)。然後,這個虔的年輕人立正站好,以十字架的姿勢再次展開了手臂。 “我周身閃耀著比特,”他說,“我的身體中跳動著無數位元組。資料、代碼、通信。直到永遠。阿門。” 這個年輕人名叫安德斯•桑德伯格(Anders Sandberg),是一位來自瑞典的學者。我被他這一系列令人好奇的儀式吸引,這種行為似乎將超人類主義視作了某種宗教信仰,但我並不清楚是否應該將這些細節當

真,不知道這其中有多少是為了烘托表演的戲劇性,又有多少是對真實情況的模仿。無論如何,我發現這個場景中有一種奇特的影響力,令我難以忘懷。 在觀看完這部紀錄片後不久,我瞭解到桑德伯格將會前往倫敦大學伯貝克學院(Birkbeck College)進行有關認知增強的演講。於是,我也決定前往倫敦。這裡,似乎會是一個好故事的起點。

論治理模式之線上爭議解決——以「人肉搜索」之規制為例

為了解決噬 血 代碼 雙王 的問題,作者葉丹妮 這樣論述:

中國大陸人肉搜索的繁榮得益於資訊科技的發展以及線上人際交往的頻繁與社區文化的興起。其對隱私的肆意侵害,高效卻易受利用的危險性質,以及隨之而來的網絡暴力引起公眾道德恐慌,擔心網絡成為法外之地,試圖對這一行為進行規制,甚至禁止。但人肉搜索也有正面意义,在傳統媒體失語的情況下,通過大規模的公民協作調查社會熱點事件,滿足大眾對真相的需求,制裁道德規範的破壞者,監督政府及公共事務。現行的法律可以對人肉搜索進行制約,技術措施對網絡行為的規制也十分有效。但法律和技術措施有各自的局限:法律不適合處理複雜、專業、需要個案處理的線上爭議;不透明的技術措施的危害可能遠大於其裨益。而自律的實踐也因為中國大陸公民社會

力量薄弱沒有成效。因此本文希望發展一套線上爭議解決和規則形成的機制,能夠及時、靈活地參與人肉搜索等爭議事件的過程中,這需要引入新的法律典範,一種自下而上,多方共同參與的治理模式。資訊社會具有高度複雜性和動態性,這意味著反映並用以調節社會關係的法律制度也要相應改變自身。德國學者屠布涅把諾內特與賽爾茲尼克所主張法律體系的「內在的動力」的構思與哈伯瑪斯有關「社會組織原則」與盧曼「社會上適當的複雜性」這些涉及外部環境的法學思想結合起來,得出法律還會進入「反思性」階段之結論。在這一階段,法律不再輕易干涉社會過程,而為其結果負責任,法律的重心轉移到對自律機制的設計、推動、修正或重建上。法律成為行動協調的體

系,也就是協調社會次級體系所產生的行動。治理模式一反過去法律控制、對抗的模式,採用政府、私營部門和個人共同參與、協商的「多利益方模式」。 本文主張,治理模式在處理人肉搜索等線上爭議時,較能調和不同價值之間的衝突。本文建議將治理模式應用於線上社區的爭議解決及規則形成機制,提供參與和對話的空間,以便形成廣泛認同的社區價值和社區規則。

想知道噬 血 代碼 雙王更多一定要看下面主題

噬 血 代碼 雙王的網路口碑排行榜

-

-

#2.《高名顯赫》奖杯- 《噬血代码》 - PSN中文站

开黑组队速刷深层地图的话可以在10小时内搞定,活用被召唤的人可以转送到主机身边的设定。主机在中间挂机,被召唤的人去打BOSS,打完直接传送回中间,可以节约一大波跑 ... 於 psnine.com -

#3.噬血代碼CODE VEIN 劇情完全攻略@ 喵喵笨兔:: 隨意窩Xuite日誌

回二樓繼續往前到轉彎處,看看轉角下層可看見寶箱,跳下去取得《討伐女王隊雙手劍》。再跳到下一層繼續往前。 途中看見一名墮鬼,「奧利佛」好心上前觀看 ... 於 blog.xuite.net -

#4.噬血代码单手剑配装build推荐单手剑怎么玩 - 小皮单机游戏

这套build最好是搭配净化之光,专属技能能提供几乎双倍的输出伤害,搭配净化之光的话,在没有回复的情况下也能保持持续的输出能力。 如果不是boss战的话, ... 於 pc.xiaopi.com -

#5.土田玲央 - 维基百科

土田玲央(日语:土田玲央/つちだれお Tsuchida Reo ,1月6日—),日本男性配音員。 ... 英雄樂園Hero's Park(東條春); 噬血代碼(主人翁(男性)) ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.雙視點字書製作之研究 - 中華視覺障礙教育學會

育班教師、視障教育學者、雙視書製作廠商、雙視書使用者、雙視書使用者家長、視障 ... 分類代碼對臨床資料之描述更詳盡且更具明確性(我國疾病分類系統 ... 缺血的危機. 於 www.taebvi.org.tw -

#7.[閒聊] 噬血代碼Code Vein 魂系初體驗半途閒聊- ACG板

以前在地下街看到噬血代碼海報時就被美術吸引,前陣子終於趁著特價入手了。 ... 推KYLAT: 深層版的冰火雙王更惡意,二階突然徹底模仿黑魂76F 03/04 ... 於 disp.cc -

#8.噬血代碼CODE VEIN 攻略 - 喵喵的家~遊戲天地

回二樓繼續往前到轉彎處,看看轉角下層可看見寶箱,跳下去取得《討伐女王隊雙手劍》。再跳到下一層繼續往前。 途中看見一名墮鬼,「奧利佛」好心上前觀看時,不幸被 ... 於 vvv.nde.tw -

#9.萬代南夢宮娛樂- 《CODE VEIN 噬血代碼》首波DLC「劫火 ...

《CODE VEIN 噬血代碼》首波DLC「劫火騎士王」現已推出! 追加全新頭目,吸血鬼們真正的敵人「大崩毀的怪物」狂暴登場,達成指定條件,將能獲得豐富報酬! 於 www.facebook.com -

#10.《噬血代碼CODE VEIN》破關心得與世界觀(有雷) - 攻略站

深層內的頭目也是主線曾經遇過的,但比較不同是深層「空之分區」 最後也是打主線中的雙隨從(冰刃隨從、焰炮隨從),但不一樣是如果先打倒其中一隻,另一隻 ... 於 sniperex168.blogspot.com -

#11.米亞·卡恩斯坦 - 萌娘百科

... 萬代南夢宮(BANDAI NAMCO)製作的遊戲《噬血代碼》(CODE VEIN)的登場角色。 ... 看板娘,金髮雙馬尾的少女,身材嬌小可愛,裝備的武器為刺刀槍「紫 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#12.噬血代码王城双基怎么打详细打法教学 - 单机游戏下载

在游戏中王城双基是两位boss,一起出现,打起来非常的有难度,那么噬血代码王城双基怎么打呢?还不知道的玩家快来看小编带来的详细打法教学吧。 於 www.3h3.com -

#13.噬血代码首骸之王BOSS打法攻略 - 游戏堡

尤其是半血之后更要遵守上一条,BOSS刀刃带血时近身缠斗,除了双刀下砸,请不要使用前闪避以外的闪避方向,很容易被血刃刮到直接屈死。 对于转阶段和金猎 ... 於 www.yxbao.com -

#14.氬文72 - Plurk

【CODE VEIN 噬血代碼】通關 寫個有捏心得. 2 likes. 30 responses ... 遊玩時數大概45小,意外的很快,大部分的時間都在白血教堂迷路&打雙王. 於 www.plurk.com -

#15.噬血代碼CodeVein Ng+10難度鐵管毆打系列深層冰火雙王

胖子在噴火時打跪,火還會繼續噴.....而且還直噴臉上,簡直無言。 於 www.youtube.com -

#16.噬血代码:讨尽堕鬼吸血之爪,夺回记忆断罪之花

只能说不愧是历史上苦难深重的霓虹国,在《噬血代码》中,人类的世界又双叒叕毁灭了:因为名为“大崩坏”的灾难,审判之棘贯穿了整个世界的每一个角落,整个 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#17.【CODE VEIN 攻略】三大結局分支.爆機繼承元素公開 - 香港01

【CODE VEIN噬血代碼.攻略】之前的CODE VEIN攻略是基本心得及有用血碼,這篇是結局分支和二周目特色,內容兼任獎盃條件。 於 www.hk01.com -

#18.《噬血代碼》法師流武器、牙裝與血碼搭配指南 - 每日頭條

意志力集中力提升,速度特殺,提升武器吸血能力,提升意志力靈巧度。 武器. 武器選擇落日劍/深紅長劍這類攻速最快的單手劍質變咬配合雙BUFF和被動保證吸血 ... 於 kknews.cc -

#19.搶先全球體驗新作Bandai Namco 公開台北電玩展每日活動時程

1 月26 日– 率先登場的是《CODE VEIN 噬血代碼》,IP 總製作人富澤祐介 ... 1 月29 日– 電玩展最終日,下午將由Xargon、小葵、鳥屎、Sandy 雙王雙后的 ... 於 www.newmobilelife.com -

#20.Re: [閒聊] 噬血代碼Code Vein 魂系初體驗半途閒聊- 看板C_Chat

冰火雙王有卡一會兒,但還是帶米亞用槌子敲了過去。 聰明地上武器屬性Buff跟穿耐屬性的牙裝是打他們的關鍵, 我是先打火肥宅,因為他會在你腳底下開 ... 於 pttcomics.com -

#21.噬血代码什么武器好用武器特性介绍_18183(none)专区

① 阔剑——重变就是阔盾,和白板双巨一样三攻96防御,天生吸血能力比其他双手剑高0.07(三把憨憨剑都是),也许法师系可以考虑牺牲一下伤害,带个负重穿纯白 ... 於 www.18183.com -

#22.《噬血代码》单手剑build搭配心得分享单手剑怎么搭配 - 九游

武器为霜血和爪骸,四周目白狼王兽形态打头满buff一刀可以砍3300多,跑图时将飘逸空洞换为夜雾披风,耗蓝六点的隐身和费血回六蓝的献祭保证你跑图无限隐身 ... 於 www.9game.cn -

#23.目前在觀柩之塔,冰火雙王前,招喚不到玩家幫忙,已經等1hr ...

求救,目前在觀柩之塔,冰火雙王前,招喚不到玩家幫忙,已經等1hr以上了希望有其他玩家能幫忙打王,感激。 ... 首頁 哈啦區 噬血代碼(CODE VEIN). 於 forum.gamer.com.tw -

#24.特殊傳說Ⅱ恆遠之晝篇10[完] - Google 圖書結果

沒了無栽 0 噬地君是是要要逃白樣,兩,噴幾時,相什取? ... 被惡魔打落的天使撞在我們上方的結界壁染血雙翅無力垂下隨即有人將他拉下來快速治療 p 來王我斷不 o 0 1 o 。 於 books.google.com.tw -

#25.[閒聊] 《噬血代碼CODE VEIN》全球銷售破300萬 - PTT網頁版

2019 年5 月在多平台推出的《CODE VEIN 噬血代碼》,為由《噬神者》團隊另一款動作RPG。 ... 這款BOSS有帶人都算好打,除了雙王可能要花點時間. 於 www.pttweb.cc -

#26.《噬血代碼》冰火boss打法教學一覽(攻略)| steamXO

冰火boss需要拉開打不要讓他們仇恨集中,簡單點說就是兩個全打你或者兩個全打隊友都不行,很容易被秒。進場後我建議你直接拉走冰女仇恨因為她離你最近,拉 ... 於 www.steamxo.com -

#27.[噬血代碼_CODE VEIN] 1lv 單挑一周目挑戰/冰火雙王#06 10/16

結論:靠杯 雙王 是不能單挑過的,至少對於手殘黨是不可能的QAQ。 於 www.youtube.com -

#28.南岭- 烟雨江湖WIKI_BWIKI

双王 镇-酒肆(22,21):李小白,打听【李宗文】,选择【经常提及?】 ... 指之人】,再次对话水莲仙,选择【追问】,选择【嗜血蛊】,选择【尚在】,选择【母虫】: 南岭-灌 ... 於 wiki.biligame.com -

#29.[閒聊] 噬血代碼沒啥難度的散步奶子遊戲PTT推薦- C_Chat

卡的地方白血教堂的那張圖跑得真的很爽白血教堂進去一開始右邊會跳標題告訴你會被圍毆那死六七次有比王還難冰和火雙王兩隻很麻煩其他真的就是看風景撿 ... 於 pttyes.com -

#30.【心得】迟来的噬血代码心得 - 3楼猫

这游戏其实去年打完一周目就放置了,但7月特价买的只狼玩到白金后想说手痒于是又开来玩了,刚进游戏后我就想起当初放置的原因了(因为人物就在白血教堂 ... 於 www.3loumao.org -

#31.《噬血代码》单手剑build搭配心得分享单手剑怎么搭配? - 特玩网

武器为霜血和爪骸,四周目白狼王兽形态打头满buff一刀可以砍3300多,跑图时将飘逸空洞换为夜雾披风,耗蓝六点的隐身和费血回六蓝的献祭保证你跑图无限隐身 ... 於 www.te5.com -

#32.噬血代码《CodeVein》一周目真结局双结局达成攻略 - 3G免费网

第二个细节来了,打死白狼王的你开心的一批突然发现他原地复活变成圣诞者一巴掌拍死残血的你。你心灰意冷觉得该点火该自杀的。但是不要急,再从上面跑过来 ... 於 www.3gmfw.cn -

#33.1222 噬血代碼12戰冰火雙王 - YouTube

1222 噬血代碼 12戰冰火 雙王. 26 views Streamed 1 year ago. 遊戲王棄療. 遊戲王棄療. 6 subscribers. Subscribe. 1. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#34.再不坐就真的要没有了!上海敞篷双层观光巴士停产 - 页游网

据凤凰网财经援引澎湃新闻,上海敞篷双层观光巴士将退出市场。 ... csgo蛇噬武器箱能出什么金?csgo开箱最新饰品交易平台有没有? 於 5g.gk99.com -

#35.[心得] Code Vein噬血代碼二周目心得- 看板Steam - 批踢踢實業坊

... 的遊戲體驗戰鬥部分架構大致是抄黑魂的把職業替換成鍊血技能替換成鍊血 ... 一樣在這瘋狂被洗臉) 還有快結尾的冰火雙王其他BOSS實在沒什麼印象點. 於 www.ptt.cc -

#36.gsc code vein 噬血代碼- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

gsc code vein 噬血代碼網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【漢斯模型】追單8月預約商品GSC CODE VEIN 噬血代碼弒血代碼彌雅柯恩史坦因女 ... 於 www.ruten.com.tw -

#37.女友成双カノジョも彼女_日韩动漫 - BLUE TV

女友成双カノジョも彼女剧情:*笨女孩**漫画家与助手*作者ヒロユキ的漫画『カノジョも彼女』*女友成 ... 2023 www.yimohc.com E-Mail:[email protected] 统计代码. 於 www.yimohc.com -

#38.嗜血代码:这款二次元黑魂除了捏脸简直一无是处_游戏 - 搜狐

作为万代的又双叒叕一款魂类游戏,本作的特点在于独特的动漫风格。魂类与二次元的碰撞,能否成为双倍的快乐?结果似乎并不太令人满意。 於 www.sohu.com -

#39.噬血代碼(Code Vein) 各BOSS難點招式應對心得 - 娛樂計程車

先說一下最基本的. 1.活用爆發系統,因為大部分boss連續技節奏都很快,沒爆發體力完全是不夠的,控體控爆發條是遊戲精髓。 2.基本所有BOSS的普通連招 ... 於 www.entertainment14.net -

#40.噬血代碼- 各武器使用心得 - 玩家水資源

加滿buff一斧人抬走就完事兒了,還總結個啥? 雙手劍:. 白狼王天下無敵,不接受反駁! 雙手巨盾——前期可以獲得,動作 ... 於 old.gamerwater.com -

#41.《噬血代碼》雙手劍有什麼心得技巧? - 电玩帮

白狼王天下無敵,不接受反駁! 雙手巨盾——前期可以獲得,動作模組一般,主要是CV的鎖定系統沒有魂三那麼好, ... 於 www.vgover.com -

#42.嗜血代码单人击破深层地图冰火双王 - BiliBili

军火女王(少女魔净BossRush模式最高难度无限WP无伤爆炸速通)(我肯定这次是全世界最快了). 噬血代码 劫火骑士王+10 纯铁管无道具无伤. 於 www.bilibili.com -

#43.噬血代码浸润行刑者无伤攻略噬血代码行刑者怎么打 - 羿游网

boss会时不时用镰刀攻击玩家,这些攻击都只有一段且双阶段适用,全部都能用翻滚规避。 践踏. 行刑者用脚踩向地面攻击范围内的玩家,这招判定是前方150度 ... 於 www.eayyou.com -

#44.【CODE VEIN】噬血代码斧枪单人41秒无伤濡湿行刑者

【嗜血代码】尝试着捏出星熊 · 【CODE VEIN】大锤单人无伤10难度劫火骑士王 · 【MHXX】空战双刀单人阁螳螂7分50 · 【噬血代码】单人瓦利雷变逆鳞1分21秒击杀劫火+10 · 【艾尔登 ... 於 xbeibeix.com -

#45.有無人有玩噬血代碼(Code Vein)? | LIHKG 討論區

有無人有玩噬血代碼(Code Vein)? ... 成打一成,雙王真係好撚尻隻肥仔後尾夾硬加上去得個煩字,本身demo女劍2條血好地地,加隻動作生硬招招都維持幾秒 ... 於 lihkg.com -

#46.《噬血代碼》體驗版上架PS4、Xbox one現可免費遊玩| NOW電玩

《CODE VEIN 噬血代碼》是一款由製作《噬神者》系列遊戲的創作者們所企劃開發的角色扮演新作,由富澤祐介擔任企劃統籌、吉村廣擔任遊戲總監、以及新 ... 於 www.nownews.com -

#47.(转载)CODE VEIN 嗜血代码全BOSS 单人无伤 - 游信

CODE VEIN 二周目全Boss 单人无伤Lv90 转自YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=OJqT3vQC9t4. 於 www.357.com -

#48.遊戲雜談|CODE VEIN (コードヴェイン) 噬血代碼: Act.13

你們什麼時候更新可以拿雙手武器…… 13-2A.jpg 打倒首骸之王後,主人公身體也發生了變化。 看來是到了極限 ... 於 rio00097.blog.fc2.com -

#49.[閒聊] Code Vein冰火雙王也太誇張- C_Chat板- PTT 動漫區

這是冰火雙王我打完冰原後打王都solo 但是這2隻真的太強被摸到一下2隻就把你combo連到死冰王還有奇怪的無敵時間打下去不扣血到深層想再打一次製作團隊 ... 於 pttcomic.com -

#50.海姆达尔- 《噬血代码》单手剑、跳步斧枪配装分享 - 游民星空

以尽可能多的提升平砍伤害为目的的配装,上满全buff的平砍伤害仅稍逊于殒命之旅. 核心为双刃剑,荣耀之桥. 净化之光是为了使双刃剑损血速度降低,尽 ... 於 www.gamersky.com -

#51.AI,正在疯狂污染中文互联网转载 - CSDN博客

陶哲轩自曝用了「满血」GPT-4:人类对信息技术的期待全部需要校准 ... 据官方消息,baichuan-7B代码采用... 继续访问 ... 於 blog.csdn.net -

#52.《豆瓣高分电影1000部》高清电影,-步行街主干道 - 虎扑社区

英雄、唐人街、唐伯虎点秋香、唐山大地震(国粤双语)、喋血双雄、喋血孤城、喋血街头(国粤双语)、喜剧之王(国粤双语)、喜剧之王、嗜血破晓、囚徒、四十 ... 於 bbs.hupu.com -

#53.新北市各項預防接種合約醫療院所名冊

十碼代碼. 自費疫苗. 公費疫苗. H. P. V. 僅供參考,以院所公告為準 ... 王林小兒科診所 ... 白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#54.噬血代碼》單手劍-蘇爾特(劫火騎士王 - 遊戲百科GameWikia

今天是杉果雙旦特惠的第五日,依照慣例,每日限時特惠陣容在中午12點進行了更新。 《噬血代碼》 ... 於 www.gamewikia.com -

#55.《噬血代碼》白狼王大劍怎麼樣武器屬性評測- 人人焦點

《噬血代碼》雙手劍深度評測白狼王天下無敵,不接受反駁!雙手巨盾——前期可以獲得,動作模組一般,主要是CV的鎖定系統沒有魂三那麼好,又喜歡堆 ... 於 ppfocus.com -

#56.噬血代码大剑build推荐噬血代码大剑配装血码搭配一览 - 游戏攻略

我是觉得很多时候可以根据情况更换技能,我自己是打一些血薄或是容易控制的BOSS还有双王才会选择极限输出。 其他的话多少会配些防御,毕竟通关才是重点, ... 於 gl.ali213.net -

#57.《噬血代码》公布新人物与新系统细节 - IGN中国

战斗系统方面,游戏提供了很多武器供玩家选择,如双刀、大剑、长枪、大锤等。玩家可以使用自己中意的武器进行战斗。但要注意的是每种武器的攻击速度都有 ... 於 www.ign.com.cn -

#58.台灣萬代南夢宮娛樂2018電玩展舞台活動及來賓陣容搶先看!

1月26日率先登場的是《CODE VEIN 噬血代碼》,IP總製作人富澤祐介及遊戲 ... 1月29日電玩展最終日,下午將由Xargon、小葵、鳥屎、Sandy雙王雙后的人氣 ... 於 zeekmagazine.com -

#59.《CODE VEIN 噬血代碼》攻略:三大結局與通關繼承要素

「首骸之王」是超高火力雙劍大叔。 真BOSS:聖誕者. 最少向1名繼承者歸還記憶──即是攻略 ... 於 game.udn.com -

#60.龍王的雙世戀妃 - 🌈️包子漫畫

龍族王上夜泫黎,傳聞嗜血殘忍,陰晴不定,後宮如同煉獄。可偏偏,他要冊封一個人族女奴爲妃,將她寵在風口浪尖上,萬般溺愛。她以爲她遇見了值得託付終身的那個人, ... 於 www.baozimh.com -

#61.《苍井空床戏手机视频》资源列表-新西兰剧

国际|美洲|滚动新闻 · 栾姓氏正确读法 “斩!”十几个呼吸过后,万秋清怒目圆睁,面目狰狞,气势狂暴,身上散发出令人心颤的嗜血气息,双手握住青花剑砍向大牙人。 於 www.yonghe2008.com -

#62.噬血代码- -景历- - Lofter

也许是新生的圣诞者还不熟悉女王的力量,又或者希尔伯的意志尚存,圣诞者的威胁甚至还比不上使用大剑的首骸之王。数轮楔枪齐射有惊无险,没有人被直接命中失去战斗力。放弃 ... 於 never-dawn-never-light.lofter.com -

#63.[心得] CODE VEIN 噬血代碼戰鬥小抱怨- Play Station - PTT遊戲區

[心得] CODE VEIN 噬血代碼戰鬥小抱怨. 看板 Playstation. 作者 ThreekRoger ... 23 F →cl3bp6: 喔對了還有後面的雙王 09/19 15:40. 於 pttgame.com -

#64.《噬血代碼》刺刀槍流配裝思路詳解 - 遊戲世界

思路:抗性0.75,絕對獵殺加成非常不錯,開場BUFF上完,等魚塘轉身,吃減蓄葯,換上被動的減蓄,4S10W血直接清空,施法不給自己上減前搖的法師不是好法師。 狼王. 被動: ... 於 loltftpro.com -

#65.《噬血代碼》雙手劍深度評測 - 電玩狂人

白狼王天下無敵,不接受反駁! 雙手巨盾——前期可以獲得,動作模組一般,主要是CV的鎖定系統沒有魂三那麽好,又喜歡 ... 於 playgame.wiki -

#66.嗜血代码是在冰火随从那强度激增嘛NGA玩家社区

我记得这俩是冰系的弱火,火系的弱冰?后面也没多少个BOSS了,首骸之王挺强,圣诞反而比较简单。 后面深层里还有个加强版冰火人,一个死了另一个变强, 致敬王城双基 ... 於 ngabbs.com -

#67.[閒聊] 噬血代碼沒啥難度的散步奶子遊戲 - PTT 熱門文章Hito

25 F 推mtyk10100: 捏臉代碼 08/09 18:29. 26 F →a1919979: 冰火雙王單打真的不難我覺得女王騎士再臨強多了 08/09 18:31. 27 F 推a204a218: 帶NPC不難,不 ... 於 ptthito.com -

#68.萝莉在丝精品:对冲基金做空长期美债

女孩被拐26年后回家父母双亡:一眼认出拐卖8名儿童的人贩子 ... 看萝莉的御姐萝莉动漫美女kiss嗜血小萝莉结局孔雀之吻萝莉变身什么男人喜欢萝莉女生vcs ... 於 m6a.syhtl.com -

#69.《CODE VEIN 噬血代碼》PS4繁體中文首批實體版模型抽獎 ...

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布,為慶祝戲劇性探索動作RPG遊戲《CODE VEIN 噬血代碼》上市,9月26日起至10月13日止將舉辦線上抽獎活動,將有3位幸運玩家可獲得「伊奧」 ... 於 tw.games.yahoo.com -

#70.《噬血代码》双手剑深度评测 - 3DM

白狼王天下无敌,不接受反驳! 双手巨盾——前期可以获得,动作模组一般,主要是CV的锁定系统没有魂三那么好,又喜欢堆 ... 於 www.3dmgame.com -

#71.《嗜血代碼》 NPC 好感度/ 交易兌換物品攻略 - EXP.GG

《嗜血代碼》 中可以將調劑品送給據點中的NPC ,贈與NPC 調劑品後便會獲得「交易點數」。這些來自不同. 於 exp.gg -

#72.噬血代码 - PC6下载站

噬血代码,噬血代码是万代南梦宫最新的一款动作角色扮演类游戏,噬血代码游戏中玩家将可以自行创建人物,并拥有各种形色各异的同伴,玩家可以带领它们在充满暗之生物的 ... 於 www.pc6.com -

#73.噬血代码中文硬盘版(code vein) - 极光下载站

噬血代码 电脑版是非常好玩魂系pc游戏,该游戏画面精美,玩法内容具有一定难度,该版本是中文豪华版,包含了全部的dlc扩展包内容,并且无需安装, ... 於 www.xz7.com