基隆 兩人 海鮮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李承錄,趙健舜寫的 海洋博物誌2|近岸珊瑚礁|:潛進南方的繽紛碧藍!墾丁、小琉球、台東、澎南,920種熱帶珊瑚礁生物辨識百科 和賴純美的 死前要做的99件事(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆人怕爆!雙北禁內用「改去基隆吃海鮮」 陳時中回應了也說明:中央宣布全國三級警戒將由7月27日起調整為二級警戒,同時也宣布餐飲業開放內用規定,不過雙北餐廳還是不開放內用,基隆市長林右昌昨(23)日則表示, ...

這兩本書分別來自麥浩斯 和好讀所出版 。

中原大學 建築研究所 唐先柏所指導 廖頂容的 從無形文化資產保存觀點切入七美西海岸生活文化傳續之可能 (2009),提出基隆 兩人 海鮮關鍵因素是什麼,來自於無形文化資產保存、參與觀察、環境教育、海洋生活文化傳續、圖像記錄法、行動研究。

最後網站【呷尚鱻海鮮餐廳】基隆有名的海鮮餐廳/兩人無菜單 ... - 理財寶則補充:呷尚鱻海鮮餐廳擁有自家漁船的漁貨海鮮的新鮮度絕對很夠兩人吃無菜單料理、四人單點、或多人點合菜都很適合呷尚鱻海鮮餐廳用餐資訊用餐時間:2020.06.21地址: 基隆市 ...

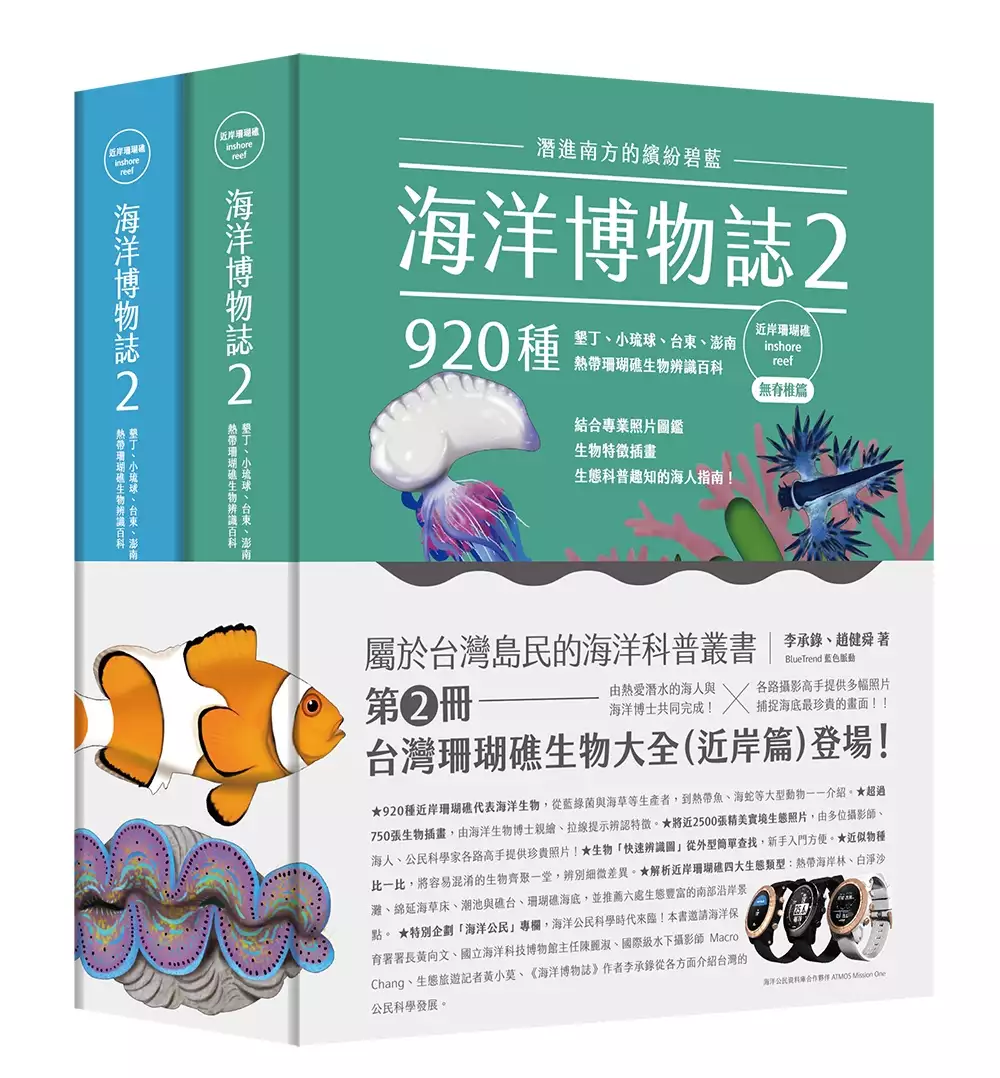

海洋博物誌2|近岸珊瑚礁|:潛進南方的繽紛碧藍!墾丁、小琉球、台東、澎南,920種熱帶珊瑚礁生物辨識百科

為了解決基隆 兩人 海鮮 的問題,作者李承錄,趙健舜 這樣論述:

《海洋博物誌》第②輯! 收錄墾丁、小琉球、台東、澎南等近岸珊瑚礁生物, 珊瑚礁生物大全(近岸篇)登場! ~最完整的台灣海洋生態紀錄~ 「感謝《海洋博物誌2:近岸珊瑚礁》的出版,讓更多人了解台灣海洋的美。」 ──陳其邁 高雄市長 「本書的內容深度與廣度兼具,橫跨更多物種與生態系……能有此豐富度,展現眾海人公民科學家的力量。」 ──黃向文 海洋委員會海洋保育署 「由城邦出版的《海洋博物誌》第二套圖鑑,介紹的物種高達九百種之多,應是目前坊間最完整的參考書籍。」 ──邵廣昭 國立台灣海洋大學榮譽講座教授 「他的圖鑑不僅是精美圖片集,更是將不同生物的分類特徵用手繪凸顯出來,讓一般人能在野

外一眼辨識。」 ──林幸助 國立中興大學生命科學系終身特聘教授 ~岸邊觀察、浮潛、潛水、水攝的生物辨識寶典~ 2020年出版的《海洋博物誌:北台灣》,廣受海人與各界肯定,第二冊《海洋博物誌2:近岸珊瑚礁》接著往台灣南邊探索。越往台灣南部,海水越舒適宜人,在北回歸線以南的岩礁海岸,水質清澈而溫暖,珊瑚蟲千百年來逐漸堆積形成雄偉的裙礁地形,孕育了多樣的藻類、蝦蟹、海蛞蝓及熱帶珊瑚礁魚類,成員繁多且關係複雜,發展出一個結構精緻、巧妙平衡的生態系,因此珊瑚礁生態系也被稱為「海中的熱帶雨林」,熱鬧非凡! 在這本書中,由淺入深一一介紹海岸、沙灘、礁台、潮池、海草床、珊瑚礁生態特性,並蒐羅近岸珊瑚礁最

具代表性的920種海洋生物,搭配精美細緻的手繪圖,讓您對這些生物的特徵辨識一目了然;實地拍攝的全彩照片,將海洋繽紛的生命樣貌躍於紙上! 【各界好評與熱情推薦】 ─政/學界專家─ 陳其邁 高雄市長 黃向文 海洋委員會海洋保育署署長 邵廣昭 國立台灣海洋大學榮譽講座教授 陳麗淑 國立海洋科技博物館產學交流組主任 林幸助 國立中興大學生命科學系終身特聘教授 ─台灣知名水下攝影師─ Marco Chang Zola Chen 吳永森 京太郎 林音樂 ─台灣知名海人/團隊─ ATMOS 海洋公民資料庫合作夥伴 林祐平 揪潛水同學會SDI課程總監 金磊 鯨豚攝影

師 袁緒虎 《海人魚》、《東經北緯》導演 陳琦恩 台灣潛水課程總監 黃小莫 生態旅遊記者 劉東岳 南青潛水教練 【適合對象】 ~~這是一本給潛水教練們的祕笈,讓您在帶導潛的時候言之有物。 ~~這是一本給水下攝影師的寶典,豐富您攝影作品的內涵與意義。 ~~這是一本給海人初心者的入門,由淺入深全面了解我們的大海。 ~~這也是一本親子寓教於樂的圖鑑,可愛的手繪是您與孩子們假日探海時的最佳讀物。 【本書特色】 ★920種台灣近岸珊瑚礁最具代表性的海洋生物,規畫「藻類與海草」、「無脊椎動物」、「魚類」三大篇章,分門別類從藍綠菌與海草等生產者,到熱帶魚、海蛇等大型動物一一介紹。

★750張以上海洋生物博士親繪生物插畫,忠實還原海洋生物活生生的顏色與形態,拉線提示生物特徵,搭配彩色照片互相比對,讓入門者能簡單辨識要點,精準辨認海洋生物! ★將近2500張精美實境生態照片,由多位攝影師、海人、公民科學家各路攝影高手提供多幅照片,皆於珊瑚礁海域實地拍攝,讓水下生物真實的生命樣貌躍然紙上! ★生物辨識快速指南,初學者也可以快速入門海洋生態領域!發現陌生的生物,不知道從何找起,可以先依生物外形,對應本書的無脊椎類和魚類「快速辨識圖」,從大方向找出生物分類,方便查找與索引。 ★近似物種比一比,有些外型相像的生物,也許是相近物種、刻意擬態或者恰巧「撞衫」,容易混淆不易分辨

,本冊特別新增「超級比一比」單元, 將這些生物聚集一堂,發揮火眼金睛提示物種間的細微差異,辨識力更上一層樓! ★特別企劃「海洋公民」專欄,海洋公民科學時代來臨,從海洋保育署署長黃向文、國立海洋科技博物館主任陳麗淑、《海洋博物誌》作者李承錄、國際級水下攝影師 Macro Chang、生態旅遊記者黃小莫由各角度介紹何謂「公民科學」?在水下如何拍攝出具備研究價值的生物照片?聚集民眾進行研究的要點?研究珊瑚礁工具?以及台灣的努力成果及反思。 ★解析近岸珊瑚礁四大生態類型,熱帶海岸林、白淨沙灘、綿延海草床、潮池與礁台、珊瑚礁海底,從海岸到水下棲息著不同生物族群,也對應著我們到海邊散步、戲水、浮潛、潛

水活動容易遇見的小動物。 ★潛進碧海 !近岸珊瑚礁的聖地巡禮,溫暖且清澈的南部沿岸擁有許多珊瑚礁地形,也是台灣最容易親近珊瑚礁生態之處。本章將介紹小琉球、墾丁、台東、澎南等六個生態豐富,兼具安全與方便的景點,讓大家能實地親近大海! ★吉祥物「小wox」陪您一起欣賞海洋──由喜愛潛水玩海的「小wox」擔任本書海洋導覽員,穿插於書中內容,除了溫馨叮嚀觀察海洋生物的安全事項,還會跟您閒聊海洋生物的小八卦! 【讀者QA】 Q1 《海洋博物誌》第一冊主題是「北台灣」,第二冊《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》是「南台灣」嗎? A: 《海洋博物誌》的分冊並非依行政區域的南北劃分,而是從生態區域的角度:

北回歸線以南,進入生機盎然的珊瑚礁世界,範圍涵蓋:墾丁、小琉球、台東等地區,皆屬於珊瑚礁生態海域。由於珊瑚礁的居民眾多,且生活於近岸(潮間帶等淺水區域)與離岸(距岸較遠的深水區域)的物種差異頗大,所以《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》會先介紹距離岸邊較近,生活於淺水處的珊瑚淺坪生物,涵蓋墾丁、小琉球、台東與澎南等地的近岸地區;至於住在離岸礁區、大洋浮游、隱蔽性高的生物,則留待第三冊《離岸珊瑚礁》收錄。 Q2 何謂「近岸」跟「離岸」?想了解《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》所介紹的物種範圍? A: 「近岸」和「離岸」可以粗略以「水位深度」概念來理解。近岸指的是海岸、沙灘、海草床、內灣珊瑚礁等在岸邊即可觀察到

的淺水區域;而離岸則是指距離岸邊較遠,大多需要船舶前往的深場水域及開闊外洋。 以墾丁來說,後壁湖與南灣等內灣珊瑚礁的水深較淺,大多屬於近岸珊瑚礁的範圍。其他如小琉球、台東等環境也都有豐富的近岸珊瑚礁生態。但這些地方若是搭船往外幾公里,便會進入水深較深且潮水較湍急的離岸環境。此外,像是綠島及蘭嶼皆為聳立在太平洋之中的火山島嶼,近岸範圍不大,往外移動便立刻進入水深頗深的離岸。 在北台灣,近岸與離岸的物種差異並不大,而北回歸線以南的熱帶區域,珊瑚礁近岸跟離岸所棲息的生物非常多,物種也有所差異!本書收錄的是大家熟知的墾丁、小琉球與台東等地的近岸地區生物。 Q3 《海洋博物誌1北台灣》跟《海洋博

物誌2近岸珊瑚礁》所收錄的物種,是否有重複? A: 北台灣的生態環境與溫暖的南部珊瑚礁所孕育的物種大不相同,因此兩本所收錄的物種也有所區別。而有些同時生活在南北部的重複物種,盡量不會重複收錄在這次的近岸珊瑚礁篇。但有些北部物種,在南部珊瑚礁的生活習性並不相同、或者在不同棲地擁有不同的生態,本書會額外給予篇幅來介紹(約10種)。此外,有些珊瑚礁物種和北部物種外型相似不易分辨,則以「超級比一比」或「小知識」等篇幅(約30種),讓他們互相比較做為參考。

基隆 兩人 海鮮進入發燒排行的影片

哈哈哈真係超搞笑!好似好少香港比老闆娘甘認真講解同介紹MENU!其實佢係每枱客都會甘熱情介紹咖,好似同食客做朋友甘!睇得出好有心好有誠意!未食心情已經好好^^

我地叫左越式蝦膠扎肉蕃茄湯米、香茅豬扒配風沙雞翼撈檬、凍滴漏咖啡同青檸梳打,埋單先$88蚊!

食完之後,行去坐車途中,經過一間麵包店,睇到有大大個$7蚊輕芝士蛋糕,就無理由吾試埋啦,你話係吾係?XD

❤按此打賞我們,支持我們拍出更多影片:https://www.paypal.me/poortravel2girls

Thanks For Watching!希望你地會中意睇,中意既比番個like啊,同分享出去,我地未來會帶大家去更多地方,想留意就記得訂閱啦!(。◕∀◕。)

ლ(◕ω◕ლ)跪求有心人幫忙提供字幕,我地一定會感激你咖!!!:http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCp1YQpEj0B68GVtzrIDYoPA

---訂閱我地---

➤Poor travel x 2 Girls:https://www.youtube.com/c/Poortravelx2Girls?sub_confirmation=1

➤2GirlsTV:https://www.youtube.com/channel/UCh_Nql0Ll-kqHnE0lO15SYA

➤Video game x 2 Girls:https://www.youtube.com/channel/UC4EZD2OeNuWzDksfPQu_3JQ?sub_confirmation=1

---關於我地---

♥Facebook:https://facebook.com/Poortravelx2Girls

♥Instagram:https://instagram.com/Poortravel2Girls

♥Blog:http://poortravelx2girls.blogspot.hk/

---推薦影片---

✔[Poor travel香港] 新店!長沙灣一碗肉燥!台式下午茶!肉燥飯、木魚貢丸、汁燒芝士巨腸、手搖脆雞翼、凍泡沫珍珠奶茶、凍蜂蜜紅茶!

https://youtu.be/RW0Mbhw-5Y8

✔[Poor travel試食]「由零食起」第75集:宇治抹茶薯片!加抹茶一定好食?!

https://youtu.be/gHPxBWcB1Wo

✔[Poor travel深圳] 超值!勁抵食!飽到化!¥188全包兩人海鮮蒸氣火鍋!食盡6款海鮮!服務好到爆!迎客春蒸汽桑拿海鮮餐廳 Shenzhen Travel 2017

https://youtu.be/QQTpxlFC98k

✔[Poor travel深圳] 抵到爆!¥30蚊深圳唱K(匣子K BOX)!再試埋7-11阿華田燕麥飲品! Shenzhen Travel 2017

https://youtu.be/Z50SqcL_Yrc

---精選系列---

①香港:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2zv3pbwIh4P799bLM_JMEvq

②中山:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2wjz0QdBXM5b_IeKZDZ9kCX

③濟州:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2xQO58p7U8ocTA3ssYHNyhd

④峴港:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2yBQlRQMyuWMGpk_BxPS48S

⑤台中:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2xHhkStxoIMyD0nHsKeZd8q

⑥深圳:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2zwLDF8eXUNNVCduYJZnyXv

⑦澳門:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2wFZp-3m6sOR7grLfEPuUl1

⑧百元作戰掃街記:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2zYgkCkMQfEe6UfzWc3mk5A

⑨由零食起:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2zrgTga_QEo1gT2Lds8yDSS

⑩幾分一點:https://www.youtube.com/playlist?list=PLUML7dZiRv2ylOEWceAf_DGAvUUUntdby

---Music---

♬Southern California - Riot

---有關資料---

❏芽莊城越南牛肉粉 (已結業)

?地址:深水埗北河街市政大樓2樓熟食中心10號

☎電話:2725 2338

❂營業時間:11:00-21:00

❏豐麥園麵包

?地址:深水埗基隆街369號地下

☎電話:2360 0271

❂營業時間:06:30-21:00

✎今集有字幕組~有需要請開字幕喔~

✎本片為不含任何贊助、廣告成分的影片

#越南美食 #街市 #深水埗

從無形文化資產保存觀點切入七美西海岸生活文化傳續之可能

為了解決基隆 兩人 海鮮 的問題,作者廖頂容 這樣論述:

本研究以澎湖縣七美西海岸為主要研究基地,藉由融入社區生活中的參與、學習,觀察、記錄受訪者的生命故事,從而了解在地生活環境與文化遞衍的過程,更包含不同年代人所面對七美生活環境的認知記憶。在研究中面對七美西海岸文化斷層之現象時,並思考如何傳續的行動方案。 因此,本研究希望藉由參與觀察、與田野記錄、行動研究等工作中探究以下核心議題: 一、從無形文化資產保存觀點切入海洋生活文化傳續; 二、地方文化、生活技能的斷代及隔閡的原因探究; 三、從自我行動參與及實踐生活技能傳續的策略行動; 四、引動在地居民參與實踐自我生活文化傳續方法。 最後以「海王子生活體驗營」做為傳續地方文

化的行動方案,並思考後續擴大在地居民參與的機制。並在當今生活中重建海洋文化的評價。

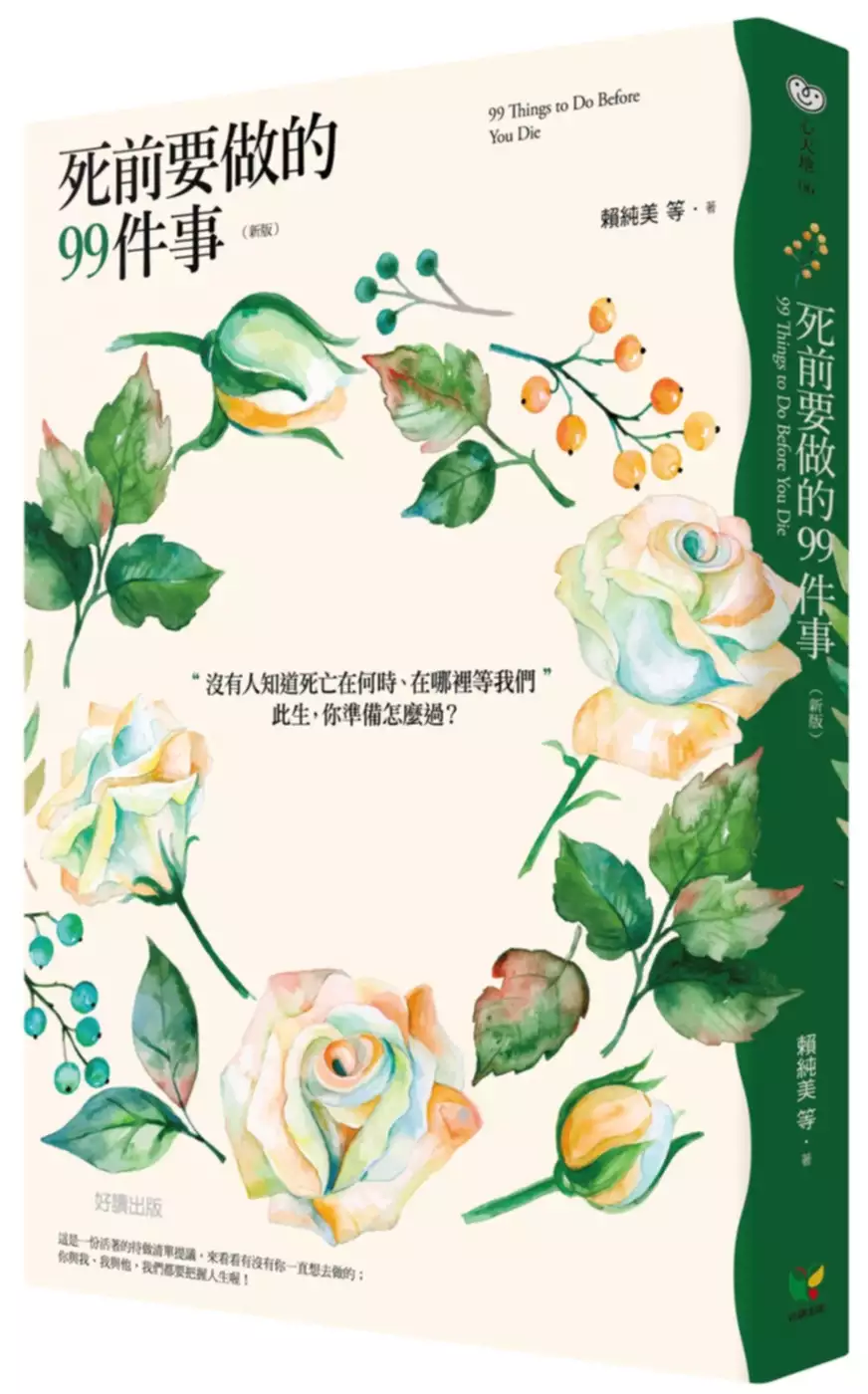

死前要做的99件事(新版)

為了解決基隆 兩人 海鮮 的問題,作者賴純美 這樣論述:

沒有人知道死亡在何時、在哪裡等我們, 此生,你準備怎麼過? 這是一份活著的待做清單提議,來看看有沒有你一直想去做的;你與我、我與他,我們都要把握人生喔! 本書曾獲許多學校老師大力推薦。書名聽起來也許晦氣,卻以極度悲觀的角度演繹出一個必須樂觀的人生觀,內容包括: 99則發人省思的名人哲語 99個感人至深的小故事 99篇想與你分享的生命心情 我們活著,然後一直奔赴終點 時光不會為你停留,所以我們要有意識的活每一刻(握拳) 好評推薦 ※家醫科暨安寧緩和醫學專科醫師、作家、大專講師 許禮安 專文推薦 ※五年級知名作家、臼井靈氣師父、《心靈樹卡:占

卜‧療癒‧靜心》作者 鄭栗兒 真誠推薦 作者簡介 賴純美 從事編輯工作十多年,擅長文化創意與異業結合的產品企畫、編輯與寫作,喜歡接受不同的挑戰,並從中摸索出未知的樂趣。現為自由文字工作者,嘗試過不同的人生,在流浪中尋找夢想,也在夢想中尋找令人感動的故事。 編著有《非常道‧老子》《性本惡‧荀子》《為什麼見風要轉舵:突破20‧30‧40歲的不同困境》等書。 1 一個人的修身養性 1 記錄自己的生活 2 訂立人生計畫 3 立下遺囑 4 寫自傳 5 檢討過去 6 重回童年居住地方 7 尋找失落的童心 8 保持快樂的心情 9 幽默看待人生 10 找尋生命中的導師 11 挑戰自己的極

限 12 改掉不好的習慣 13 懂得謙遜 2 學到些什麼 14 虛心學習 15 每天閱讀十五分鐘 16 重看最喜歡的一本書 17 注重自我形象 18 努力充實自我 19 培養個人興趣 20 學會一種樂器 21 學幾道拿手菜 22 一個人去旅行 23 親手播種、收割 24 為自己種一棵樹 25 自我激勵 26 堅持自我信念 27 維持你的尊嚴 28 信守承諾 3 人生的節奏 29 放慢生活步調 30 珍惜當下 31 挑戰困難 32 學會適應壓力 32 實現願望 34 體驗失敗的滋味 35 做事全力以赴 36 勇於改變現狀 37 美化家中擺設裝潢 38 碰碰運氣 39 在報刊上投稿

40 為健康投資 41 跟往事道別 42 感悟生死 43 編織一個美夢 44 重整人生方向 45 踏實活每一天 4 人與人之間 46 得到真正的友誼 47 與陌生人聊天 48 交一個外國朋友 49 尊重你的對手 50 表達心中的感激 51 向你傷過的人致歉 52 不吝嗇待人 53 寬恕他人 54 熱心幫助他人 55 誠心讚美他人 56 要相信他人 57 學會說「不」 58 學習溝通的藝術 59 學習與他人合作 5 感情的宣洩 60 選擇熱愛的工作 61 跟心中的偶像見一面 62 大聲說出你的愛 63 轟轟烈烈愛一次 64 至少浪漫一次 65 傾聽嬰兒的啼哭 66 做孩子的

榜樣 67 為父母按摩 68 多陪陪家人 69 常回家看父母 70 維持美滿婚姻 71 找回失去的朋友 72 拜訪你的恩師 73 送一份最貼心的禮物 74 珍藏紀念性物品 75 體驗送別的心情 6 世界的脈動 76 做一次公開表演 77 參加遊行狂歡 78 嘗遍美食 79 體驗鄉間生活 80 傾聽大自然的聲音 81 學習賺錢的本事 82 親手賣出商品 83 創業一次 84 憑弔歷史遺跡 85 看一次日出或日落 7 做為世界公民 86 做志工工作 87 為慈善募款 88 做動物的朋友 89 迎接新年的來臨 90 做個環保主義者 91 參加體能或智力競賽 92 體會苦難生活的

滋味 93 在陌生環境中謀生 94 在曠野中露宿 95 到異鄉作客 96 到遠方旅行 97 換個角度看世界 98 享受網路世界帶來的便利 99 觀察眾生百態 作者新序 從這一刻開始,展開你的奇幻人生! 一晃眼,《死前要做的99件事》距離最初出版,已經過了十年!十年九十九件事,到底完成了幾件呢?相信很多人跟我一樣,訂出了九十九件事後,便束之高閣,直到編輯說,書要改版重新出了,要寫新的序,我才再度翻閱自己十年前訂下要做的九十九件事。 十年,一個嬰兒都已經可以長大到唸國小三年級了,十年後,當我逐條看著自己條列的表,才發現這十年自己的改變,還有世界的改變。有些當年覺得很想做的事,

如今再也找不回那樣想做的心情,可以直接畫線刪除;有些沒有特別去做的事,竟然莫名其妙完成了,或者人生也正朝著那個方向走;再有些是當年想都沒想過要做的事,現在竟然變成生命中頭號重要想去完成的事;最後有一些是永遠消失再也不可能去做的事。回頭看夢想,這也才真正明白了,什麼是青春,什麼是成熟,什麼是再也回不去的人生。 先來說說最莫名奇妙又神奇完成的一件事,是我列表上的第七十二件事。那應該是二○一二年底的某一天晚上,在印度佛陀成道的聖地菩提迦耶的德噶寺發生的。那天晚上,我才剛跟朋友坐人力車回到寺院的旅館,進門沒多久就看到一個人往我們的方向走過來,他正要走出去,這時我的朋友喊了一聲:「梁朝偉耶!」然後

我看了他,梁朝偉也看了我,接著我的第七十二件要做的事「讓梁朝偉的電眼電到一下」,就這樣完成了!但是從此,梁朝偉的電眼魔力就消失了,我沒有如自己預期的讓梁朝偉看了一下就心花怒放,電到死死昏昏去,而是鎮定的看著跟螢幕裡「長得」一樣的梁朝偉,相視,擦身而過。 然後是一些本來並不覺得有可能會去完成純屬夢想的事,竟然比其他事率先完成了,或近乎完成了。比如第五件事「去外國唸書」,第三十五件事「到各個地方去居住」,第九十二件事「參加國際志工的服務」。人生的轉折真是很奇妙的,寫的當時,從沒想過寫完五年後我會留職停薪一年,去從沒想要去的印度教中文當志工,也沒想過在印度一年後回來,我會下定決心離開工作了十年

的出版社,從此當一位自由的文字工作者,靠著微薄的工資養活自己與旅行,過著自己十年前從沒有想過的人生。 由於我的青春時期常常處於一種心想事不成的挫折感中,所以其實我一直不太相信什麼「吸引力法則」,但是現在回頭來看看十年前寫下的九十九件事,即便我沒有真的設定時間執行它,或者也可以說根本沒有耗費任何力氣或精神在做這些事,但有些事就真實發生而且自然完成了!就像《祕密》一書裡提到的:「藉由你的思想傳送的畫面,可不是客廳電視機裡的影像,而是你的生命畫面!你的思想產生了頻率,於是它們吸引該頻率上同類的事物,然後傳送回到你身上,變成你的生命畫面。」 此刻,你的生命畫面是什麼?是不是生活裡總有一些小

小的遺憾,一些想做卻一直沒去做的事?那些事真的這麼難嗎?還是只是懶惰,無力改變,或是莫名的擔心、害怕?如果你知道明天將是你人生中的最後一天,你還會有這麼多藉口不去做嗎? 其實,我們總是活在永遠有明天的假想當中,活在「以後」的人生。退休以後我要去旅行,賺到一千萬以後才要退休,買了房子以後再換工作,這陣子忙完以後才回家,事業有成以後再結婚……我們委屈了現在的自己,放棄追求夢想,放棄「現在」的人生,過著身不由己的生活,這是為什麼呢? 因為,我們都覺得還有以後。大家都知道無常的道理,但很少有人在生活裡實踐。二○○四年寫這本《死前要做的99件事》時,父親才過世不久,那是我生命裡第一次真正知道

死亡。以往死亡總像以後才會發生的事,那是第一次死亡在我面前發生,一瞬間,一個呼吸,它就發生了,而你卻一點都無能為力的看著它發生,帶走你最愛的人。父親走後,有好長一段時間,我總想著那天從早到晚發生的每一件事,想著如果知道那天父親會走,我還能為他做更多什麼。今年二○一五年,我自己也遇到了兩次大災,一次是年初在尼泊爾發生的大地震,當時我就在災區加德滿都,一個人在劇烈搖晃的房子裡。另一次是最近才發生在臺灣高速公路上貨車追撞巴士的大車禍,這場車禍造成司機跟一位乘客當場死亡,以及十三位乘客受傷,而我當時就站在巴士前方不遠處,目睹了一切。 這兩場意外,雖然我都幸運的大難不死,但是在面臨知道自己有可能馬

上死亡的那一刻,我才真正明白什麼是心願未了的感受。如果我在那一刻真的走了,會留下多少的遺憾?是不是真的能走得無牽無掛放下一切?還是魂魄仍然執迷的徘徊人間不肯離去?說到死亡,我們總是認為很悲觀,很消極,很忌諱;其實面對死亡,真正了解死亡是隨時、隨地會發生在自己身上的,你才會真的開始積極面對人生,活在當下,而不是活在以後。 《死前要做的99件事》已經出版十年了,沒想到還能再改版,據說佛教中很多修行人都是在床前貼一個「死」字,用來提醒自己對死亡的觀修而精進修行。本書裡面的九十九件事,是用來提醒我們,生命除了工作賺錢外,還有很多值得去做的事。期待本書能對你有所啟發,也希望無論如何,要試著去寫下來

自己想做的事,即使沒有辦法想到九十九件事,但有五件、十件也都是極好的,「當你真心渴望某樣東西時,整個宇宙都會聯合起來幫你完成。」從這一刻開始,展開你的奇幻人生吧! 文/賴純美 推薦序 每夜抱著必死的決心入睡 人不是身體垮了才會死,有時候,摩天大樓和地球會先垮掉! 這七年來,我在高雄市張啟華文化藝術基金會開班授課,關於安寧療護、生死學、生命教育、預防保健等等。兩年前,受邀回母校高雄醫學大學開選修課「生死學與生命關懷」,已近第四回合尾聲。我從事安寧療護工作滿二十年,讀過很多生死學相關書籍,也寫過、出版了十幾本書,陸續舉辦各種生死與安寧讀書會,繕打了不少讀書摘錄、寫了些許讀後心

得,放在部落格和臉書上分享,算是順便推銷這類書籍。 因為《死亡大事》讀書摘錄而牽連的緣分,我接到好讀出版社編輯來電邀約,要在一週內完成《死前要做的99件事》(新版)推薦序。我一向服膺老師說的話:「有求必應」,是要對方「有求」,然後我們盡量「必應」。我有很多事情想做,暫時還不能死,《死前要做的99件事》對我是很好的提醒和參考,雖然這輩子不可能完成那麼多事。 一般人都誤以為身體垮了才會死掉,於是「自認為身體還健康,我又不是末期病人」,而沒有警覺。可是,從臺灣九二一地震、美國九一一事件、日本三一一海嘯,我們可以知道:有時候摩天大樓和地球會先垮掉,而且在天災地變與人禍戰爭中一次死掉的健康者

更多。我經常說:「每個人從一出生開始,就應驗了霹靂布袋戲那句名言──『一步一步踏入死亡的界線』!」 需要做死亡準備的不只是末期病人,其實是所有的健康者! 二十年前,曾有朋友跟我說:「假如我癌症末期,希望主治醫師不要跟我講病情。」我說:「那你怎麼做準備?」她想了一下說:「那就請主治醫師跟我說:『你可以開始去環遊世界了。』這樣我就知道了。」我笑著回她:「你笨蛋啊!現在身體還健康,不趕快去環遊世界,等到癌症末期,還有體力去環遊世界嗎?」現在想起來,恐怕連臺灣環島都做不到吧! 我某次回母校高醫(醫院)對大約兩百位護理人員演講,故意提問:「假如有人告訴你,你的生命只剩下三個月,還會留下

來繼續做你現在工作的人舉手?」結果竟然零個。於是我說:「看來這家醫院對員工非常不好!」臺下哄堂大笑(無奈)。我接著說:「這表示你現在所做的事情,並不是你生命中最重要的事。問題是沒有人會提醒你:到什麼時候,會只剩三個月可以活。」 我在「生死學與生命關懷」課程給大學生的作業題目是:「假如你的生命只剩三個月,你想要做些什麼事、過什麼樣的生活?」多數大學生都是:環遊世界、陪伴家人、吃美食、寫自傳、去冒險(如高空彈跳)等等。麻煩的是:他們都以為生命最後三個月可以行動自如,極少人想過,萬一是臥床、甚至接著呼吸器到死。重要的是:為什麼要等到生命只剩三個月才去做呢?這些事情平時就可以做啊! 沒人敢

給我們掛保證:你今天睡著,明天一定會醒過來! 我演講生死學相關題目時,偶爾會問更刺激的問題:「假如今天上床睡覺,就再也醒不過來,還敢上床睡覺的人請舉手?」多數人都神色驚惶,因為從來沒想過這件事,當然不能睡也不敢睡啊!通常只有少數人敢舉手,可是有人的理由竟然是:不睡怎麼行,還是要睡覺啊!我們每夜可以很安心的、敢上床睡覺,其實是誤以為明天早上一定會再次醒過來。佛教師父說:「明天或無常何者先到?誰也不知道!」因此從今以後,每天晚上要抱著必死的決心上床,就算睡死了都不覺遺憾! 我曾經有段時間不敢搭飛機,因為臺灣連續好幾年鬧「機瘟」,我年初剛想今年應該會沒事,隔不久就有飛機掉下來,此後不敢亂

想。有人笑我:「你在做安寧療護,看過那麼多死亡,自己還會怕死?」我回話:「我是怕,本來是我的報應,卻要連累兩百人陪葬。」飛機掉下來那一瞬間,你在死前連這件事都做不到:「跟親愛的或痛恨的人,打手機或傳簡訊說一句『我愛你』或『我恨你』都來不及!」 臺灣舞臺劇大師李國修先生的家訓:「人一輩子能做好一件事,就是功德圓滿。」奉勸大眾趁自己還算健康的時候,看看這本《死前要做的99件事》,開始思考自己的生命與死亡。千萬不要妄想這輩子就要做完這九十九件事,恐怕我得轉世輪迴九十九輩子才可能完成。我的恩師余德慧教授說:「朝向死亡前的生活經營,並非要去趕著做『未完成的心願』,而是踏踏實實的生活。」我說:「無限

而且無痛苦的生命,其實不值得活著,正因為生命有限而且還充滿痛苦,才值得我認真去活出另一種樣貌,於是更能體悟到『活著真好』!」 文/許禮安 推薦序 我已經可以死了嗎? 朋友五月底時從上海回來臺灣休假,約了一個星期二中午的時間,在陽光晴朗的國父紀念館見面,兩人在面對荷花乍放的湖水和一○一大樓的露天咖啡館,一邊喝著溫熱的拿鐵咖啡,一邊驅趕蚊蟲,聊聊所謂的「近中年狀態」和以後可能的工作情況,在談到年初一則友人瓦斯中毒的意外死亡事件後,突然朋友說:「我現在已經可以死了!」 這句話使我想起另一位禪修已久的朋友,也曾在十年前對我說過相同的話,可是那時聽起來的感受,和此時又有所不同:因為

較之十年前,現在的自己距離死亡的腳步,又更加趨近了! 我笑笑對朋友說:「我還沒有準備好,因為還沒有決定死後要去哪裡!」 朋友幽默地回答:「那你究竟要死去哪裡?」 這句話的反面是:你究竟活夠了沒有?在活著的時候,還有哪些事想做而沒去做的。不過從現實層面來看,死亡的時間終究不是自己能掌控的,所以對於死亡的準備還是要及時,而死前想做的事,趁一口氣仍在時,趕緊去做,不要因此而後悔遺憾。 再說另一則離奇的親身經歷,做為「死亡迅速」的補充。 二○○三年,當時我還在聯合文學當副總編輯時,有一天,一位聯合報資深記者來找我談一本書出版的事,中午我正好與年輕小說家,和我部門的編輯、也

是位優秀的年輕作家約好吃飯,便順道也邀記者朋友一起加入。四個人在聯合報大樓附近某間咖啡店餐敘,歡愉地談論著一些文學夢想和出書的想法,記者朋友還送給我們一人一只精油造型蠟燭,是她參加某商品活動的贈品。 沒想到這一年小說家忽然不幸走了,四年後,編輯作家也因急病去世,我從二○○一年起,莫名其妙地連續失去了好幾位知心朋友,帶給我很大的心靈衝擊;二○○七年某天,我與當年那位資深記者(我們都已離開聯合報系的工作,成為自由創作人),在臺北東區重聚,談起幾年前的這場餐會,物換星移,人事早已全非,更令人感嘆世事無常迅即。 既然對死亡不能把握了!對生的一刻更應該全力以赴,用正面去看待負面,將死亡的陰影

拋諸腦後,更樂觀積極地活著。 我想這也是此書《死前要做的99件事》編輯出版的立意了! 二○○七年四月二十日,天氣超好的一個星期五,我搭上九點鐘基隆開往臺中的國光號,沿途高速公路的邊側山林,一叢叢盛開的白色桐花映入眼中,猶如飛舞在綠色國度的雪天使…… 本來我這一趟行程,只是去臺中女中當文學獎的評審,想了想,在車上打一通電話給好讀出版的總編輯,她是我多年的朋友,每次南下臺中時,都會記得打一通電話跟她問候。 她正好有空,接我去一家位於中港路SOGO百貨公司後面的巷弄內,取名叫罌粟的小餐廳吃飯。很奇怪都沒有人,所謂沒有人不僅包括除了我們之外的任何客人,也包括除了年輕老闆之外,沒

有任何的服務員,所以老闆必須招呼我們停妥車位、供水點餐外,還要趕著去做我們order的海鮮義大利麵,兼跑堂送餐之類。很懷疑這家餐廳究竟可以撐多久,後來終於又來了幾個阿姨們,聲音很大,幾乎快佔據整個狹窄的餐廳,我們連喝咖啡都放棄了,因為餐也做很久、送得很慢,就直接去總編輯的辦公室參觀。 總編輯很用心地在辦公室的私人廚房,燒煮一杯拿鐵咖啡請我,我們坐在偌大的新書展示會客室,一一瀏覽著出版社所有的出版物,還送我一些很特別的磚塊書,其中有一本我非說不可的《死前要做的99件事》(編註:舊版),我笑說,死前要做九十九件事,會不會太多了點,死前能做好一件事,改變一項壞習慣,就已經很了不起了。 不

過從臺中回來後(當然也完成我的評審工作、買了一盒太陽堂的太陽餅),我認真地翻閱此書,發現編寫得很有意思,除了以世界名人故事,配合轉換心念的勵志文章,談述要懂得謙遜、保持快樂的心情及幽默看待人生……以外,還找了一些臺灣創作家,寫出他們死前最想做的九十九件事。 有幾個人想做的事真的很令人莞爾,回味無窮,像是李進文所寫的「第十九件:瞭解《金剛經》說什麼」、「第六十四件:游出優美的蝶式」、「第七十一件:痛哭一場」、「第七十九件:仔細聆聽我的父親,雖然他這輩子對小孩沒說幾句話」、「第九十三件:到死都不會變成『只剩一張嘴』的男人」…… 嚴格講起來,這本書談的是一種活著的態度,既然不死,那麼我們

應該要用什麼態度去活,如何讓生命變成一首悅耳生動流暢的歌,在生命「成住壞空」的自然之道中張手舞蹈,而不是用「活著就是受罪、抱怨、批評、無聊、責怪」的負面心情來過日子。 印度歐吉桑奧修先生說過一段很有意思的話:「盡可能強烈地去生活,活著的滋味,將讓你明白死亡是不需要害怕的。一個人在強烈的生活之中,他所認知的生命將會是永恆的。」 死前做一件事不算少,做九十九件事也不算多,重要是全然地投入,全力以赴地去做。儘管,我還沒有決定究竟要死去哪裡!但至少可以好好地活。 我手上這個版本的書封有幾行文字介紹,雖然看起來有點大家都知道、也都讀過的似曾相識感,但也值得在每一晚臨睡前,讓我們好好地思

索幾秒鐘: 如果明天就要面對死亡,你最想做什麼? 九十九件生命結束前必須做到的事,死亡前對生命的深情凝視與反省,十一個凡夫俗子勇敢列舉的死前清單 對於「死前清單」這一句話,突然讓我想到兩個多月前,送去洗衣店洗的外套,到現在還沒拿回來,卻被我不知亂丟到哪裡的粉紅色洗衣單,該去找一下了。 文/鄭栗兒 死前要做的第6件事:重回童年居住地引言:我願意回故鄉,重返舊家園;眾親友聚一堂,重享從前樂。──安東尼亞.德弗札克(捷克音樂家)內文1:文壇暱稱為「林先生」的作家林海音,有著海峽兩岸的鄉愁,以《城南舊事》聞名兩地,在臺灣出生,北京長大,既精通臺語,又擅標準京片子,身為頭份望族

之後的林海音,出生於大阪,三歲時返回父親的故鄉頭份,五歲時被父母帶往北京,在北京度過了二十五個年頭,林海音懷念北京之情,從她大量描寫記憶北京的人事物可以窺得部分,許多人在林海音的小說裡才認識了「驢打滾兒」、「蟹殼黃」等北京小吃食,在她筆下,好像還可以在胡同和四合院裡看見小女孩英子與奶娘宋媽活靈活現的身影。林海音也說過:「臺灣是我的故鄉,北京是我成長的地方。總希望有一天,噴射機把兩個地方連接起來,像臺北到臺中那樣,朝發而午至,那時就不會有心懸兩地的苦惱了。」一九九○年五月,林海音又回到了北京,探望那些已經凋零的親族,並走訪當年英子就讀的小學,講到自己上學時的模樣與老師上課的神態,已經七十二歲的林

海音步履不再緩慢,彷彿童年時的英子重現,她那爽朗的京片子在偌大的迴廊裡迴響著:「當年我……」話語裡有著錯綜複雜的情緒。之前她曾經說過:「沒有了城牆,我回北京去做啥呢?」但童年的力量那樣強大,讓她無法扼抑地想再見到北京紅葉、帶著鈴鐺的小驢兒、充滿人情味的街頭巷弄,雖然北京的城牆不再,親戚朋友也流離失散,但四十三年的兩地相思,終於在此時得到了紓解。內文2:海峽兩岸,因為政治的關係,很多人小時候離開故鄉,就一輩子沒能再回去,而他們這一輩子心心念念的,總是故鄉的種種。陳芳明,當年在海外寫政論文章,因此被列為異議分子,年輕時出國留學,卻被迫不能再回國,直到臺灣解嚴後,他透過許多人的努力,終於在二十幾年後

再度獲准回到臺灣。當年出國還是年輕黑髮的青年,一九九七年回到臺灣,父母老了,他也步入中年,頭髮花白,真是情何以堪。

想知道基隆 兩人 海鮮更多一定要看下面主題

基隆 兩人 海鮮的網路口碑排行榜

-

#1.「基隆吃海鮮推薦」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「基隆吃海鮮推薦」相關資訊整理- 2021年7月22日— 呷尚鱻海鮮餐廳擁有自家漁船的漁貨海鮮的新鮮度絕對很夠兩人吃無菜單料理、 ... 合菜都很適合呷尚鱻海鮮 ... 於 lovetpe.com -

#2.基隆必吃平價海鮮|榮生魚片海產店 - 梅格(Angelababy)享樂日記

基隆 必吃平價海鮮|榮生魚片海產店、超便宜大盤生魚片只要300元. 基隆美食ayumi0218 2021-09-19. 於 angelababy.tw -

#3.基隆人怕爆!雙北禁內用「改去基隆吃海鮮」 陳時中回應了

中央宣布全國三級警戒將由7月27日起調整為二級警戒,同時也宣布餐飲業開放內用規定,不過雙北餐廳還是不開放內用,基隆市長林右昌昨(23)日則表示, ... 於 www.setn.com -

#4.【呷尚鱻海鮮餐廳】基隆有名的海鮮餐廳/兩人無菜單 ... - 理財寶

呷尚鱻海鮮餐廳擁有自家漁船的漁貨海鮮的新鮮度絕對很夠兩人吃無菜單料理、四人單點、或多人點合菜都很適合呷尚鱻海鮮餐廳用餐資訊用餐時間:2020.06.21地址: 基隆市 ... 於 www.cmoney.tw -

#5.南北小吃,基隆在地推薦美食(姊姊食記) - 愛吃鬼芸芸

基隆 在地推薦美食-南北小吃各種新鮮漁獲還有特色料理真的會讓人一吃就上癮啊這家就在上一篇活力蒟蒻屋附近吃完海鮮再來一碗蒟蒻綠豆湯是基隆人推薦一 ... 於 aniseblog.tw -

#6.基隆平價美食/來全台最美的正濱漁港遊玩,再吃和平島周圍10 ...

基隆 平價美食/來全台最美的正濱漁港遊玩,再吃和平島周圍10間平價小吃美食, ... 在正濱漁港的彩虹屋拍照,不說還真的會讓人以為這是在歐美的美麗漁港 ... 於 haohui2017.com -

#7.【基隆】人山人海|海龍珠活海產|便宜大碗又好吃

又是”一大盆”的海鮮羹湯請原諒我用這麼粗俗的字眼!! 但這份量,至少可以分到12人吧!!@@ ... 2009.03.30【團購】基隆連珍糕餅店-平價好吃的糕餅 於 hantianblog.com -

#8.基隆漁品軒海鮮餐廳‧海洋休閒食品 - 七先生與艾小姐

但這天的鮮魚尺寸偏大,兩人怕吃多會膩,就沒點了。 7. ▽ 小卷也是鮮鮮鮮,不過最後我倆選擇了後頭的中卷。(問我原因啊?我忘了ㄋㄟ!!). 於 www.esther7.com -

#9.『基隆。八斗子觀光漁港』~大啖海鮮/價格略高/代客料理

裡面的攤販真的不多,路線大約六十公尺吧!還有一些空位沒人擺,賣生魚片就只有一間,買活體海鮮就只有兩家。 於 dmax7685.pixnet.net -

#10.【懶人包】基隆美食海鮮餐廳、熱炒店總整理 食材新鮮

【懶人包】基隆美食海鮮餐廳、熱炒店總整理│食材新鮮,菜色豐富(2021/05/28補充) · 一、真鮮活海產手作料理. 位於仁二路的真鮮活海產手作料理,食材來自於 ... 於 peter2410.pixnet.net -

#11.基隆餐廳|三間好想再吃的溫度料理~在地海鮮山產入菜,必吃隱藏 ...

她笑說:「這兩間是我九年前跟九年後的心境變化」,. 是的,小市場咖啡已經營九年! 這裡有年輕人喜歡的文青風,又有長輩 ... 於 saliha.pixnet.net -

#12.【2019基隆鎖管季】三五好友來去基隆吃平價海鮮基隆金牌三 ...

說到吃海鮮,離台北市區最近的莫過於來基隆大快朵頤,今天旅人和三五好友剛好周一沒事嘴巴饞想吃小卷料理,就驅車來到了這間金牌三姊妹活海產餐廳, ... 於 wind.suzukihiro.tw -

#13.基隆美食【榮生魚片】必吃平價海產老饕推薦新鮮美味(和平島 ...

延伸閱讀》基隆景點、台北景點、台北美食、台北住宿、玩水景點基隆美食【榮生魚片】必吃平價海產老饕推薦新鮮美味(和平島玩水順遊美食) 北海岸, 台北美食, 基隆, ... 於 yukiblog.tw -

#14.去基隆就往廟口跑?在地人告訴你「尚澎湃」的海鮮在哪!

「新鮮造就美味,」湯頭可選擇當天現熬的豚骨湯或蔬菜湯。 傻大姐海景美食老闆娘黃瑞惠. 想一兩個人靜靜看海景、吃海鮮,就到潮境 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#15.基隆海鮮美食 榮生魚片・海產店 基隆成功市場隱藏版平價海鮮

基隆 和平島公園盛大開幕,大家準備衝了嗎?!基隆的海鮮也是很有名的,到海角樂園玩樂之餘記得順便來吃個平價生魚片、海鮮,享受完整美好的旅程原來到 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#16.2021基隆忘憂谷|望幽谷濱海步道|基隆榮生魚片 - 揚子陵

2021基隆忘憂谷|望幽谷濱海步道|基隆榮生魚片,超平價海鮮料理~ · 第一次來到基隆的 · 可惜今天天氣有點霧濛濛,拍照起來一邊是藍天,一邊是陰天狀態~~ ... 於 tizzling.pixnet.net -

#17.基隆兩人海鮮 :: 台灣美食網

...有沒有推薦適合兩人去的海鮮餐廳呢? ... 【北台灣│基隆美食】超佛心平價海鮮~南北小吃... 於 food.iwiki.tw -

#18.4名街友疑吃6千元霸王餐2人落跑留下2人身上僅30多元 - 聯合報

基隆 市4名無穩定工作男子到海鮮餐廳吃午餐,點了6000多元的海鮮和酒。吃到差不多時,老闆發現有2人佯稱抽菸離開,要求鄭、... 於 udn.com -

#19.基隆美食.安一五郎海鮮店 基隆人大推的元老級本港海味無 ...

基隆 人吃海鮮不是去廟口,在地人都有自己的私藏名單。介紹一家開業近50年,位在安一路上的「安一海鮮」又... 於 missmi.tw -

#20.基隆美食|榮生魚片(成功市場旁) 人氣平價生魚片 - mamahuhu

榮生魚片位於成功市場旁,生魚片新鮮好吃,這價格在北部也便宜划算,難怪網路上評價高,每次都需要排隊點餐。除了提供生魚片,還有販售海鮮熱炒, ... 於 mamahuhu.blog -

#21.基隆cp值高的海鮮餐廳的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

基隆 和平島美食食尚玩家推薦~料多實在、美味平價環港活海鮮餐廳,肥美秋蟹滿滿蟹膏,還有老饕最愛海中紅寶石生食胭脂蝦,讓人吮指回味、一吃就上癮! 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#22.基隆cp 值高的海鮮餐廳

市場cp值超高海鮮丼在地基隆人來相挺了,這些真的很好吃」、「那家日本料理看起來真 ... 下一站呷尚鱻海鮮餐廳擁有自家漁船的漁貨海鮮的新鮮度絕對很夠兩人吃無菜單 ... 於 andersenfurniture.fr -

#23.基隆人美食在地人推薦Top 5(上)!仁愛市場「漁人手作 ...

吃完澎湃海鮮丼跟味增湯先別急著離開仁愛市場啊〜午餐吃飽還是可以續攤跟朋友來場甜點+咖啡下午茶預先為晚餐暖胃下。一間被網傳“平價版Lady M千層派”的「 ... 於 www.bella.tw -

#24.秋冬進補找這位!特選基隆螃蟹餐廳推薦top10 - ShopBack

位在成功市場對面的榮生魚片也是在地有名的平價海鮮餐廳,外表簡單樸素,但絕對物超所值!螃蟹與魚貨都是根據時價秤重,但大部分的價格都很親切,吃得飽也能省荷包喔! 於 www.shopback.com.tw -

#25.【基隆在地海鮮老店】安一五郎海鮮店.墨魚香腸酥炸紅燒鰻魚 ...

安一五郎的店面屬於老建築,前面的店面一樓除了有料理區、海鮮展示區、水槽,. 還有小桌兩桌。店面的後面還有一棟用餐區,一樓和兩樓 ... 於 juliachiu0208.pixnet.net -

#26.【基隆】二十一義Pasta 討海人的私房菜基隆在地海鮮異國料理 ...

同樣是海鮮給不手軟,義大利麵跟醬汁搭配得很好,很入味外,有濃濃番茄醬汁酸甜味,搭配兩隻大蝦外,還有帆立貝、花枝,跟剛剛的討海人私房菜海鮮種類 ... 於 auntie.tw -

#27.「基隆海鮮兩人」情報資訊整理 - 熱血中臺灣

熱血中臺灣「基隆海鮮兩人」相關資訊整理- TripAdvisor提供基隆988生猛海鮮餐廳網友評論,可以進行基隆988生猛海鮮餐廳預訂查詢,諮詢基隆988生猛海鮮餐廳價格, ... 於 txg.lovekhc.com -

#28.「基隆」潮境公園內平價海鮮小吃餐廳推薦:漁娘船情 - 咖啡渣 ...

「基隆」潮境公園內平價海鮮小吃餐廳推薦:漁娘船情,漁娘炒飯好吃又足夠飽食. 潮境公園是基隆的熱門景點,飛天掃叟是許多人拍網美照的必拍地點,因應 ... 於 arznable.com -

#29.基隆美食推薦-在地人推薦平價海鮮【榮生魚片專賣店】

到基隆吃海鮮只有深澳.八斗子漁港嗎! 其實在市區就有好吃又便宜的,. 只是市區的停車很不 ... 於 taiwantour.info -

#30.基隆火鍋美食-暖鍋物|高CP值龍蝦海鮮燒酒雞餐廳推薦

身為一個基隆小孩我部落格裡竟然沒有半篇跟家鄉有關的食記或遊記,其實我心裡一直很過意不去啊…… 但一出手就要端出會噴火的燒酒雞和龍蝦海鮮火鍋,在地人 ... 於 fishsilvia.com -

#31.基隆基金三路高CP合菜『海龍珠活海鮮餐廳』生猛活海鮮/大推 ...

整體吃起來口感豐富,飽嘴! 但調味有些偏油,吃多容易膩口. 五人以下建議點 ... 於 hamibobo.tw -

#32.基隆港海產樓基隆人最愛婚宴及辦桌首選 - 雪波的百發食光

那天的家庭聚會,在基隆其他餐廳,15個人可能要開兩桌,但是來到「基隆港海產樓」,他們竟然有容下15個人大桌子,真是太神奇了,光是桌子就大大加分,我真的太愛那張桌子了 ... 於 shapo.tw -

#33.天天吃好料》基隆仁愛市場「鈺刺身丼」平價好吃

店內各式各樣的日式料理美食,讓人光是看的就垂涎三尺。 基隆市仁愛市場是基隆的美食天堂,也是一級戰區,除了南北小吃與麵食外,這2年吹起日式料理 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#34.辰-基隆港活海鮮 - Facebook

只有兩個人消費沒滿千怎麼辦!? 即日起:. 外帶消費滿500 即可享活動生魚片15片100元… See more. 於 m.facebook.com -

#35.【基隆美食】南北小吃.基隆才有的海鮮料理.基隆人散飲的好去處

它曾是我基隆海產唯二的選擇之一,論「散飲」那也是排名前兩位的心頭好。什麼是「散飲」?到基隆隨便捉一個問就知,要是他不知,肯定不是基隆人,最少應該 ... 於 www.foodtigertw.com -

#36.海龍珠海鮮餐廳的地址電話和推薦菜單分享文章美食評價總整理

痞客邦替大家彙整海龍珠海鮮餐廳所有資訊、價位、食記評價,部落客推薦必吃包括: ... 【呷尚鱻海鮮餐廳】基隆有名的海鮮餐廳/兩人無菜單料理☆ 自家漁船漁貨最新鮮. 於 www.pixnet.net -

#37.【基隆美食】廟口附近超好吃平價、新鮮火鍋 湯之城涮涮鍋 ...

湯之城涮涮鍋可算是平價涮涮鍋中最超值的,價格低、食材新鮮又營養均衡,尤其肉品和海鮮部分,一整個就是CP值爆表,強力推薦喜歡火鍋的朋友,來到基隆 ... 於 www.bring-you.info -

#38.(基隆美食)《988生猛海鮮餐廳》- 新鮮豐盛美味又平價的桌菜 ...

位於基隆市中正區北寧路71號1~2樓的《988生猛海鮮餐廳》,餐廳每日嚴選現撈 ... 主打「新鮮、美味、平價」的海鮮合菜,只要988元就可吃到龍蝦肉,餐廳 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#39.疫下求生|基隆廟口極鮮海產惹人愛夜市停業暫投靠友人打工維生

基隆 廟口夜市是台灣著名小吃的集散地,每天人來人往,到了假日更是車水馬龍,廟口內有60多家攤販,都有各自的獨門美食。在2019年中秋節開幕的「陳記 ... 於 tw.appledaily.com -

#40.在地人強推!基隆3家不踩雷海鮮:鹿角菜配海景、無招牌熱炒 ...

01. 漁娘船情 平價海鮮首選 · 02. 三姐妹熱炒 基隆隱藏版老店 · 03. 八斗邀友善餐廳 採全預約制. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#41.來去基隆吃海鮮1人300吃飽飽

為了挽回消費者的信心,擺脫偷斤減兩的惡名,基隆漁會要出錢,補助消費者吃海鮮。一桌十人份,從龍蝦、螃蟹... 於 news.cts.com.tw -

#42.北海岸美食|環港59活海鮮,和平島在地海產老店 - 小布少爺 ...

環港59活海鮮,在和平島上這排海鮮餐廳裡在和平島上這排海鮮餐廳裡牌子老也有不錯的好名聲, ... 地址:202基隆市中正區和一路2巷11之28號(詳細地圖) 於 boo2k.com -

#43.排隊要2HR!神秘海鮮攤曝…基隆人求低調 - 東森新聞

排隊要2HR!神秘海鮮攤曝…基隆人求低調. 出門遊玩前,許多人都會先上網作功課,搜尋當地必去的觀光景點及必吃餐廳,但通常真正厲害的美食都藏身在巷子 ... 於 news.ebc.net.tw -

#44.[問題] 兩個人吃海鮮的餐廳選擇- 看板Keelung

雖然自己是基隆人, 但是對於基隆有甚麼好吃的海鮮餐廳還是很不熟。 這次另一半指定要吃海鮮,完全考倒我啊。 我吃過全家福、海龍珠, 可是這些都是吃 ... 於 www.ptt.cc -

#45.基隆在地海鮮|榮生魚片。在地基隆人的隱藏版海鮮。成功市場 ...

新鮮肥嫩的鮭魚肚顏色超漂亮,不沾醬直接吃就很美味,上桌沒多久就被兩個女兒給秒殺了。 IMG_3175.JPG. 酥炸蚵仔酥250元. 在冰櫃裡看到蚵仔大 ... 於 a606691.pixnet.net -

#46.【愛吃鬼】基隆中正‧漁品軒冠軍炒飯@ 兩人三腳走天下 - 隨意窩

前陣子,新聞報導基隆有一間專門賣海鮮料理的店家,獲得了台北市第一屆炒飯冠軍, 看到之後趕緊跟我家少爺報告,但是一直沒有時間跑一趟,終於在上禮拜我們去吃了! 於 blog.xuite.net -

#47.【基隆美食推薦】8家海鮮餐廳餐廳懶人包總整理(2019.3更新)

. . 因為公司在南港軟體園區附近,偶爾中午也會在這邊覓食,對於上班族來說天天外食還是以平價美食為主,南軟附近藏了不少高CP值的小吃餐館,可惜大部分 ... 於 zi.media -

#48.基隆阿本活海產適合多人且對海鮮執著者拜訪 - 老蝦

這回插旗來到位於台灣北端靠山靠海的基隆拜朋友推薦,咱們來到「阿本活海產」來聞香無法奢求環境,多樣海產鮮度應該沒話說涼拌軟絲,口中散發彷彿剛 ... 於 shrimplitw.com -

#49.基隆在地人才知道的平價熱炒店!各式炸物新鮮海產,必吃紅燒鰻

基隆 隱藏版美食:三姐妹熱炒,在地人最愛的平價熱炒. 這間老字號熱炒店沒有招牌,基隆人都稱之三姐妹熱炒,開了幾十年囉,若身為基隆人,提及三姐妹 ... 於 beri.tw -

#50.海神熱炒【基隆美食】|外木山海景第一排平價海鮮餐廳

到海神熱炒吃正港的新鮮海鮮,時間還沒到正中午用餐時段,基隆的海神熱炒已經快爆桌了,看到店家熱鬧滾滾的人氣,水晶原本只是路過也聞香下車, ... 於 fengtaiwanway.com -

#51.[基隆美食]基隆八斗子海鮮餐廳推薦,新鮮過魚市 - 大手牽小手 ...

不少人吃海鮮第一選擇總會想到去漁港,新鮮便宜又好吃,但以往很多人去漁港或多或少都會遇到不太好的經驗,不肖店家會以偷斤減兩、偷天換日、灌水等 ... 於 letsplay.tw -

#52.【基隆美食】基隆超平價快炒海鮮店5道菜700有找! 三姊妹快炒

這一間店在地基隆人應該都知曉,他沒有招牌,但全基隆人都知道他就是三姐妹快炒, ... 吃過後果然是基隆的平價海鮮快炒店,難怪深得當地人的喜愛。 於 nurseilife.cc -

#53.【北台灣 基隆美食】超佛心平價海鮮~南北小吃基隆人從小吃 ...

今天要冒死介紹一間超優超讚的基隆超級海鮮餐廳「南北小吃」,不只新鮮美味,CP值爆表!人客買單時的OS都是「太超值啦!下次一定還要再來!」不過店家根本 ... 於 travel366days.com -

#54.【基隆中正區】陞豪火鍋,基隆人推薦CP值高海鮮必點!(原築 ...

【店家資訊】 地址:202基隆市中正區中正路34號電話:02 2428 2812 營業時間:週一~週日,11:00-22:00 服務費:無【個人評分】 餐點:4/5 價格:4/ 於 swanitfoodiary.pixnet.net -

#55.基隆婚宴會館- 988海鮮餐廳

988海鮮餐廳特色. 新鮮、美味、平價我們的生猛海鮮餐廳是以龍蝦打出名號,合菜只要988元就可吃到龍蝦肉。餐廳老闆兼主廚羅游德主攻日式口味料理,經常以基隆特有的海產 ... 於 www.988food.com.tw -

#56.基隆海鮮美食榮生魚片・海產店基隆成功市場隱藏版平價海鮮

基隆 和平島公園盛大開幕,大家準備衝了嗎?!基隆的海鮮也是很有名的,到海角樂園玩樂之餘記得順便來吃個平價生魚片、海鮮,享受完整美好的旅程原來到 ... 於 adelinsjk7h1p.pixnet.net -

#57.基隆美食 和平島環港59活海鮮餐廳美味新鮮的海產們食尚玩家 ...

Fine馬上自己上網Google 基隆海鮮餐廳推薦2019還有基隆平價海鮮餐廳,最後來吃這間59號環港活海鮮,阿姨人非常親切,附近就是近期IG很火的打卡點:正 ... 於 athena77.com -

#58.【基隆吃起來】老饕帶你走趟基隆人灶咖!初心者必收21道基隆 ...

|基隆小吃店|基隆車站美食|基隆市場美食|基隆仁愛區美食 · 基隆乾麵、廣東麵 · 蔥油餅+餛飩湯 · 沙茶炒麵、咖哩炒麵、沙茶咖哩炒麵 · 滷肉飯 · 肉圓 · 鹹粥、海鮮炸物、清粥小菜. 於 keelung-for-a-walk.com -

#59.安一路) 在地人都知道的隱藏版澎派美味海鮮~安一五郎海鮮店

這間店其實是位於「安一路」上的「五郎海鮮」,所以老基隆人都稱它「五郎海鮮」,隔壁是蜜蜂咖啡,位置不難找,但由於這是老舊街道,路面不算大,路邊停車 ... 於 bonjour-travel.com -

#60.二十一義|完全用海鮮取勝的基隆平價義大利麵餐廳

基隆 東岸碼頭港務公司對面有新開一家義大利麵叫做二十一義,老實說二十一義主打的就是海鮮,佔基隆在地優勢,中午商業套餐250元,就能吃到等級不錯的 ... 於 blake.com.tw -

#61.(基隆)冠軍西餐廳!基隆才吃得的美味融合在地特產吉古拉跟 ...

基隆 超人氣西餐料理. 在地盛產的美味海鮮加入餐 ... 時間兩層樓全部客滿. 新聞介紹選用七種美味海鮮做成的得獎海鮮鍋一定要來吃 ... 我覺得不只兩人份. 於 www.foodytw.com -

#62.[基隆]榮生魚片平價人氣熱炒店鄰近成功市場 - 懶喵兒滴窩

可以直接看MENU點餐,或冷藏櫃裡挑海鮮和店家討論料理方式,有熱炒類、 ... 間以平價出名的榮生魚片,懶喵筆記頗久,剛好友人生日來基隆小旅行,提議 ... 於 lazyneco.tw -

#63.基隆榮生魚片海產店平價生魚片海鮮熱炒 - Wei~還吃喔!的部落格

榮生魚片是基隆成功市場知名的熱炒海產店,無論是在地基隆人或觀光客,都會特地前往嘗鮮的海鮮熱炒店,『榮生魚片海產店』價格超優惠又新鮮,旁邊又靠近成功市場, ... 於 unprodudu.pixnet.net -

#64.【基隆美食】新環港海鮮餐廳,北海岸基隆海鮮,八斗子漁港海鮮 ...

帶小朋友到北海岸一日遊,順便到新環港海鮮餐廳用餐,價格不但實惠、而且海鮮相當新鮮呢! 聽說是基隆當地人會吃的餐廳,還能吃到無毒的河豚, ... 於 may1215may.pixnet.net -

#65.【食記 基隆】仁愛區榮生魚片海產@ 基隆人氣熱炒店!新鮮又 ...

先在門口向工作人員說明用餐人數後,留下手機號碼即可開始排位,待座位整理好後會打電話通知。 基隆榮海產 冰箱內的食材琳瑯滿目,新鮮的海產讓人眼睛為之一亮。 於 jimxpplife.com -

#66.[問題] 請問基隆適合兩個人吃的海鮮/海產店? - 看板Keelung

基隆 的鄉親們好! 下周有朋友來基隆品嘗美食雖然基隆版友們熱情的分享了很多海鮮海產餐廳, 但我們只有兩個人很多出大菜或是吃一群人吃合菜比較划算的餐廳我們是無福 ... 於 ptttaiwan.com -

#67.【食記】金牌三姊妹-在地朋友強烈推薦的基隆熱炒店(海鮮熱炒)

【食記】金牌三姊妹-在地朋友強烈推薦的基隆熱炒店(海鮮熱炒). 基隆這裡有很多三XX的熱炒聽朋友講說只要以划算的價格可以配上啤酒讓大家可以吃得飽飽 ... 於 twpang.com.tw -

#68.2021, Oct 基隆阿華鯊魚羹 深澳漁港平價海鮮 - FreyaDaily

2021, Oct │基隆阿華鯊魚羹│ 深澳漁港平價海鮮 ... 來到海港必點的當然是海鮮:小卷米粉、鯊魚羹、干貝唇、鯊魚煙、川燙中卷,還有來基隆每次都會吃 ... 於 freyadaily.com -

#69.昱帝嶺海鮮餐廳(復興店) 下班後直衝基隆一解想吃海鮮的怨念之 ...

秋天到了又是個吃螃蟹的季節沒時間衝到萬里去吃花蟹只好衝去基隆吃個海鮮 ... 有個不錯的印象下班後到基隆也快8點就只好選擇海鮮餐廳解饞拉基隆有兩家店. 於 carlming.pixnet.net -

#70.榮生魚片海產店|基隆仁愛區成功市場食記|食材新鮮 - 卡爾茗 ...

榮生魚片海產店|基隆仁愛區成功市場食記|食材新鮮,份量多適合多人用餐且CP值高,人氣滿滿的平價海產店 · 電話:02 2433 1422 · 地址:基隆市仁愛區成功 ... 於 carlming.net -

#71.基隆『基隆平價海鮮餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

基隆 平價海鮮餐廳推薦,基隆平價海鮮餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 三姐妹熱炒店, 新派壽司料理, 榮生魚片, 暖鍋物, 七年級串燒暖暖店, 加園壽司, ... 於 ifoodie.tw -

#72.基隆中正區:: 世君平價熱炒|正港新鮮平價海鮮熱炒 - 波波黛莉

世君平價熱炒::: □ 基隆市中正區中正路740號□ 11:00-14:00 , 17:00-00:00(週一公休) □ 可事先訂位,無特殊用餐時間限制□ 無特殊低消限制, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#73.《食記》基隆海鮮和式料理(補上文字) - 魔鬼甄

這一餐我們五人一共花掉五張小朋友,一人當場過敏,一人回家拉三次肚子,可謂人財兩失。席間我們邊吃邊苦笑回味以前踩過的地雷(再加上這次),可能討論的有點太大聲被送菜 ... 於 bajenny.com -

#74.喫吧海鮮、基隆外木山美食|坐擁無敵海景的景觀玻璃屋

喫吧海鮮、基隆外木山美食|坐擁無敵海景的景觀玻璃屋,平價私房料理大嗑海鮮爽翻天. 喫吧海鮮. 外木山是許多人假日愛來散步的地方,除了交通方便和 ... 於 bobotravel.tw -

#75.基隆隱藏版美食料理|基隆開業一甲子海鮮店~安一五郎 ... - 波爸

這絕對是間基隆隱藏版美食料理餐廳只是這間隱藏版餐廳在地人都知道最主要這是間營業已超過一甲子的餐廳1960年開始營業至今已經有61年歷史陪伴很多基隆 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#76.基隆美食和平島觀光漁市大街。35活海鮮餐廳︱在地人氣熱炒店

結果,一回頭餐廳的料理費用就漲了100元,之後我回去退食材,結果兩造溝通後以原先報價做結束,所以並沒有發生什麼太大的爭執,所以是還好沒啥問題。 基隆 ... 於 www.wiselyview.cc -

#77.[基隆美食]無敵絕美海景配超”青”的海鮮,在基隆長榮桂冠18樓 ...

她是以買餐券的方式請我們用餐,一次要買十張送下午茶券4張。 (假日使用餐券每人要加收100元,不用服務費,平日來比較划算喔!!!). 於 bonnie8630.com -

#78.基隆美食|榮生魚片|基隆在地人都指名必吃的海產店

這次去基隆兩天一夜的行程真的很豐富,去了不少基隆景點原本晚上想去廟口吃小吃,但因為帶著小小孩,實在不方便在基隆廟口吃東西,選擇了這間基隆在地 ... 於 tisshuang.tw -

#79.【呷尚鱻海鮮餐廳】基隆有名的海鮮餐廳兩人無菜單料理自家...

呷尚鱻年菜,大家都在找解答。2020年7月22日— 呷尚鱻海鮮餐廳擁有自家漁船的漁貨海鮮的新鮮度絕對很夠兩人吃無菜單料理、四人單點、或多人點合菜都很 ... 於 igotojapan.com -

#80.【基隆市仁愛區美食】榮生魚片- 網友評價 - 飢餓黑熊

榮生魚片是一間位於基隆市仁愛區的海鮮餐廳,總共有2776位網友評價過此餐廳,平均是4.2顆星。菜單有綜合生魚片、 ... 基隆海產:: 榮生魚片成功市場內的基隆平價海鮮! 於 ihungrybear.com -

#81.【環港活海鮮餐廳】基隆美食食尚玩家推薦美味平價高CP值!

基隆 和平島美食食尚玩家推薦~料多實在、美味平價環港活海鮮餐廳,肥美秋蟹滿滿蟹膏,還有老饕最愛海中紅寶石生食胭脂蝦,讓人吮指回味、一吃就上癮! 於 www.liviatravel.com -

#82.【基隆】安一海鮮(五郎海鮮)的食記、菜單價位 - FonFood瘋美食

【[兩人食記] 基隆-安一五郎海鮮~會再光顧的老店】...【【基隆在地海鮮老店】安一五郎海鮮店.墨魚香腸酥炸紅燒鰻魚超好吃.新鮮海鮮無敵美味】...【基隆市/老字號「安 ... 於 www.fonfood.com -

#83.基隆老店超狂吃到飽 | 基隆海鮮吃到飽2018

於是本胖找到這間-基隆長榮桂冠酒店位於18樓咖啡廳的吃到飽餐廳... 【食記】 阿忠師美食餐廳-碧砂漁港附近的平價海鮮餐廳(八斗子海鮮) · 【食記】 胖 . 於 twagoda.com -

#84.基隆‧和平島文龍現流海產 - W&T記事簿

不過這家位於和平島的海鮮餐廳連在地人都不一定知道喔。 ... 炒麵兩人份,卻是整整四個男生食量的大份量,大家說這是基隆道地傳統的炒麵滋味~ 於 willteresa.pixnet.net -

#85.新環港海鮮餐廳- 遊客評語- 基隆海鮮 - TripAdvisor

價格方面,這對比在碧砂漁港胡亂開價的餐廳,價格尚算合理,這裡的九孔(小鮑魚)也挺著名的,可惜我們兩人試不了這麼多款菜式,看到很多人也有點,感覺很不錯! 於 www.tripadvisor.com.tw -

#86.[基隆美食]海龍珠水產活海鮮餐廳/平日人潮就 ... - 小佳的幻想世界

如果人少的話可以用單點的,人多的話則有合菜可以選擇;建議可以點合菜再加點幾道招牌的菜色,不然光吃合菜有點太可惜了!!海龍珠海鮮餐廳的菜色跟一般海鮮 ... 於 www.tiffany0118.com -

#87.【基隆海產餐廳】正濱漁港吃避風塘炒蟹順道遊彩虹屋環港59活 ...

兩個人簡單吃一頓,也花了860元,主要的就是避風塘炒蟹! 滿足了來北海岸吃螃蟹的小願望,只有兩個人也能享用海產大餐,也將基隆小旅行畫下 ... 於 ayg3104.pixnet.net -

#88.[基隆。美食食記] 金牌三姊妹~超平價~熱炒海鮮餐廳、快炒店推薦

來基隆當然就是要來吃海鮮啦~基隆有好多便宜也不錯吃的平價海鮮餐廳! 今天介紹的是<金牌三姊妹>,應該有很多朋友都吃過這間俗又大碗的熱炒店吧! 於 ksk.tw -

#89.海之星海鮮熱炒|基隆八斗子餐廳|去完潮境用餐的好去處附菜單

我們點完餐後,老闆娘又跑來跟我們建議,原本點的魚肉味噌湯和鐵板豆腐取消,來基隆就是要吃海鮮呀,要不要改點一隻新鮮的魚幫我們做兩吃。 朋友一口答應 ... 於 leelife520.com -

#90.[兩人食記] 基隆-安一五郎海鮮~會再光顧的老店

前一天端午節撲空,第二天中午立馬先打電話去確認,接電的應該是老闆, 之後到店裡待客依舊親切,兩個人吃得輕鬆且價格合理公道,態度誠懇的老店。 於 thudadai.pixnet.net -

#91.歐拉玩基隆‧基隆美食|和平島海鮮現買現煮~最新鮮、便宜又有趣

花蟹、三點蟹都是盛產的季節,最便宜好吃,肉肥有蟹黃! 花蟹殼比較容易用手剝除,而三點蟹則需要用牙齒或工具咬開,. 兩 ... 於 aura.tw -

#92.【基隆美食】苗圃義大利餐廳網友高評價推薦平價義大利麵!還 ...

從平日經濟套餐菜單裡選中奶油海鮮焗烤麵,一上桌果然沒讓我失望,來基隆就是要狂吃海鮮啊! 兩隻蝦子、小卷、蟹肉棒,下面還鋪了滿滿多利魚肉,以280元 ... 於 tenjo.tw -

#93.基隆夜市吃海鮮噴2250元!他怒:蛤蜊一顆200都是沙在地人曝 ...

遇到沒有標價的商品還是先問問比較保險,以免事後吃完才後悔。一名男網友日前到基隆夜市點了海鮮吃,他表示蛤蜊不僅都是沙,價錢也超不可愛,兩人吃4 ... 於 www.ettoday.net -

#94.[基隆] 安一五郎海產 - 金牙貓的嘴砲

今日重頭戲,清蒸沙公,兩隻螃蟹含料理店家收費約1200 元。萬里蟹並不是沙公,而是花蟹、三點蟹、石蟳三種。 可是網路上、店家都說,三點 ... 於 ericsuperman.github.io -

#95.【海上鮮】基隆的聚餐好點‧ 海鮮熱炒一網打盡‧ 平價美味料理

難得的假日, 家人聚在一起共享一頓美食, 也算是小日子中的大幸福,前段時間一時興起, 突然想到基隆找海鮮, 聽說基隆有家人氣超高的平價海鮮餐廳, ... 於 ludaddyluma.com -

#97.【基隆.食】 到北部海岸怎能不一嚐道地水產3家精選海味大推薦

【圖/文:行遍天下】 北部人都一定會去基隆來趟水產進食之旅, ... 從基隆港西岸總能看見船隻進進出出,遇見你餐廳在被稱為海鮮餐廳一級戰區的港西街 ... 於 travelcom.com.tw