大成食品評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦青木健寫的 拉麵之魂:從派別系譜、年代發展到商業經營,探索日本最強國民美食的究極指南 和劉廣偉的 食學:全球第一本!以食事提問,從食物源頭到餐桌的新興知識體系都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大成(1210) | 股市爆料同學會 - 理財寶也說明:大成. (1210) · 短期會在農曆年前受到食品物價壓抑 · 導致可能股價沒有更多投資人追進來 · 去年底突破季線後很快就被打下來 · 但有大戶默默在52左右力守股價...

這兩本書分別來自墨刻 和木果文創有限公司所出版 。

國立政治大學 法律科際整合研究所 沈宗倫所指導 胥丞皓的 3D列印時代商標權面臨之爭議問題解決之道:以商標侵權為核心 (2020),提出大成食品評價關鍵因素是什麼,來自於3D列印、商標侵權、商標間接侵權、售後混淆誤認、平面商標立體化。

而第二篇論文中華醫事科技大學 醫學檢驗生物技術系碩士班 姜泰安、黃裕文所指導 蔡銘洋的 臺南市在地農特產品之健康食譜開發及其 醫學保健功能認知探討-以佳里區牛蒡為例 (2020),提出因為有 在地農特產品、健康食譜、佳里區牛蒡、醫學保健功能的重點而找出了 大成食品評價的解答。

最後網站人造肉正夯!台灣「這家食品龍頭」首開先例拚2030年搶下 ...則補充:農畜牧食品龍頭大成(1210)也宣布進軍植物肉市場、新產品將在今(2021)年上市, ... 新創肉,已經完成打樣,根據嘗試過的客戶回饋,普遍獲得正面評價。

拉麵之魂:從派別系譜、年代發展到商業經營,探索日本最強國民美食的究極指南

為了解決大成食品評價 的問題,作者青木健 這樣論述:

「比起找到究極的那一碗,不如把自己調整到 『能享受所有店家』的境界,那就無敵了」 by青木健 【超強圖表整理】拉麵知識情報滿載! 20種拉麵基本分類全彩大圖/日本拉麵進化樹形圖/日本拉麵年表/在地拉麵總巡禮/系列店的基礎知識/專有名詞解譯/ 【「拉麵迷」 變「拉麵通」】 的拉麵通論全書 ・中野「青葉」的「特製」裡明明有加半熟濃滑的溏心蛋,但卻沒有單點溏心蛋配料的商業模式盲點! ・了解拉麵的人在第一次去的店家不會點「硬麵」。嚼勁和硬度不一樣,每家店的特徵也千差萬別! ・魚介豚骨湯、蘸麵2大台柱,還有「特製」這種命名⋯⋯讓許多店家模仿的中野「青葉」其實是東池袋大勝軒Inspire系?

・「雷紋」可驅邪、「雙喜」是喜事、「龍」「鳳」是幸運和權威⋯⋯麵碗圖紋蘊含的意義? ・在客人難以發現的情況下不斷進化味道的「春木屋理論」。但長年來卻被稱為「始終不變的味道」! ・白濁豚骨湯的誕生,竟是店主出門忘了關火而煮過頭的無心失誤! ・拉麵電影的金字塔頂端《蒲公英》是所有拉麵愛好者、飲食愛好者必看的超名作! 書齋派拉麵粉絲期待已久、俯瞰日本拉麵體系的<完全基礎講座> 這是一本不會受時代和流行影響,講述品嚐拉麵的基礎和提示、線索的書。 籍由切點:作法、吃法、菜單、店家、事業、商業模式、知識、客人等,從多個面向深入探討,無論去到哪家店、哪個地方,如果能擁有這些不會改變的智慧,

才是享受拉麵的最快捷徑。 作者文筆精簡,見解獨特,透過拉麵論點還能從中了解日本民情與微妙的心理變化,拉麵小白也能輕鬆讀懂! 【內容特色】 ★第一本拉麵評論書 ★縱觀日本拉麵派別【完全基礎講座】 ★充滿個人見解的風格切點,讓拉麵書不再是資訊更新,更是知識教養。 ★20種拉麵基本分類全彩大圖、日本拉麵進化樹形圖、日本拉麵年表、在地拉麵總巡禮、系列店的基礎知識、專有名詞解譯,拉麵知識情報滿載!

3D列印時代商標權面臨之爭議問題解決之道:以商標侵權為核心

為了解決大成食品評價 的問題,作者胥丞皓 這樣論述:

3D列印技術,又稱為積層製造(Additive Manufacturing,AM),是近年的科技創新之一,主要的特色就是可以透過操作電腦設計CAD(Computer Aided Design)檔,創作特定形狀的物件,再將CAD檔精準地以堆疊材料的方式直接生產出特定立體物件。3D列印的技術特徵在於產品的設計流程與生產流程是可以分開進行的,並且近年許多CAD檔案都可以藉由創作者設計後上傳到網路,消費者可以藉由付費取得各式各樣的CAD檔案供列印成實體。隨著各式各樣的CAD檔案在網路上創作流傳,此項技術雖然帶給人們製造實體物件的便利性,但也容易產生未經授權的製造行為,此種行為就有可能構成智慧財產權如

專利權、著作權以及商標權的侵害。本文主要探討3D列印技術與CAD檔對與商標權的影響,並且以商標侵權制度為探討的核心,因為傳統商標法的原理主要是建立在商標權人主導並掌握商品的製造及銷售,但是3D列印技術可以使產品從設計到生產的步驟完全分開 ,而隨著技術的不斷發展與創新,3D印表機也不斷地降低售價以及提高生產效能,未來很有可能每個家庭都有自己的3D印表機,而只要有3D印表機就可以讓任何消費者都搖身一變成產品的生產者。此種情形可能使商標保障品質以及表彰產品來源的功能遭到架空,而使商標權人以及消費者因此在市場上受有損害。欲解決上述問題必須先探討虛擬的CAD檔案包含商標時,是否已經構成所謂的商標使用,還

是僅為一個虛擬的圖像檔案,此種爭議類似平面商標立體化,若為商標使用才能分析該商標使用是否為侵權使用。若不能為商標使用,商標權人是否可利用其他間接獲次要的方始保障其商標權。本文將探討虛擬商品以及虛擬商品的內容是否受商標法效力所及,將分析各國對於此項爭議的見解以及各國商標法侵權制度,並且探討如果虛擬檔案的內容不能構成商標直接侵權,是否有間接侵權或其他的方式可以處理,故會討論美國法的商標間接侵權制度、歐盟法的商標次要責任以及我國民法的共同侵權制度,在解釋上是否可以處理此項爭議,最後也會探討透過3D列印製作而成實體的物件,在商標法上的評價,是否因使用於商業目的而有所不同,若未將該實體商品使用於商業目的

時,可否透過「售後混淆誤認」的概念,擴大解釋其構成商標侵權。

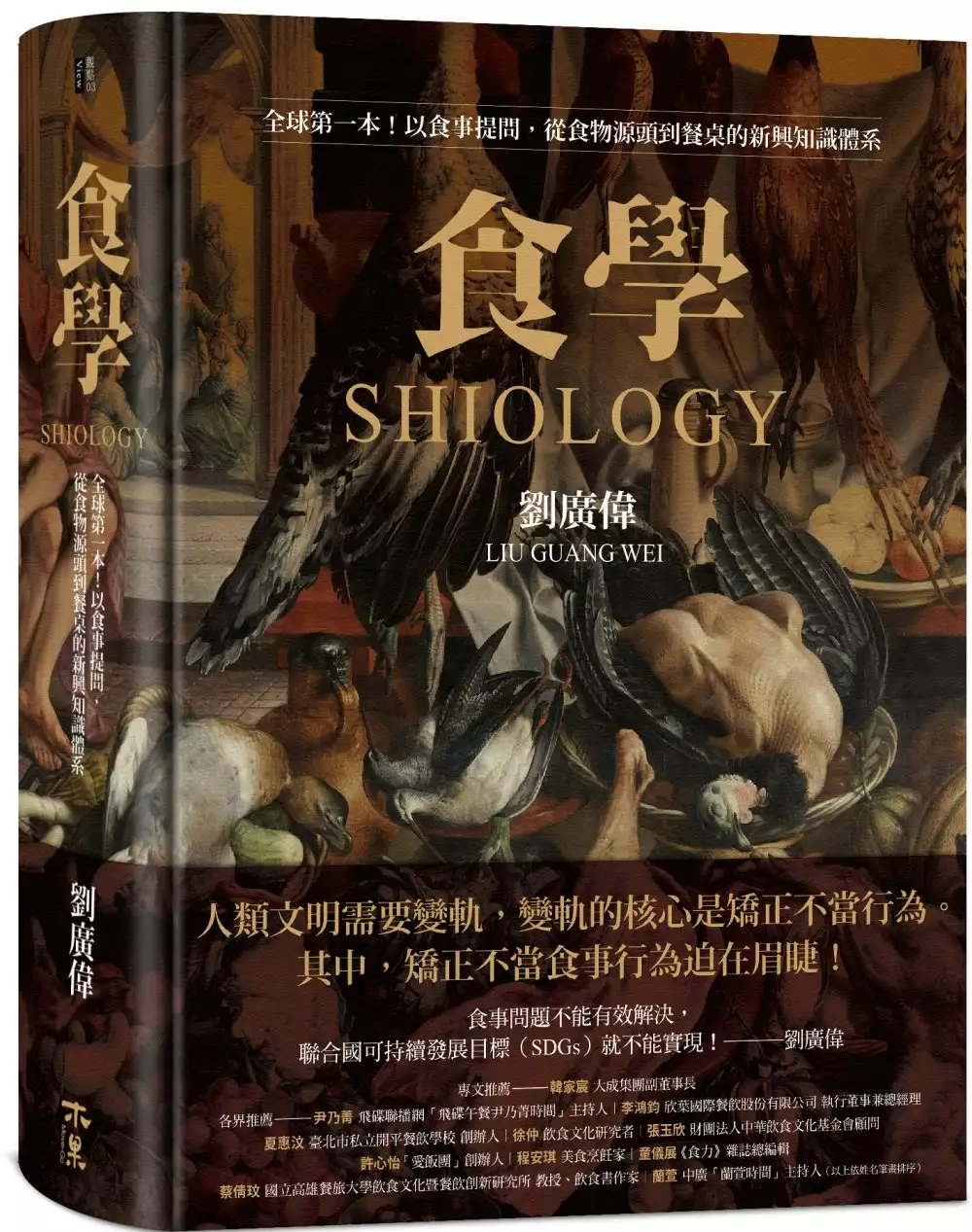

食學:全球第一本!以食事提問,從食物源頭到餐桌的新興知識體系

為了解決大成食品評價 的問題,作者劉廣偉 這樣論述:

全球有77億人每日要面對大大小小的食事問題, 預計2050年將達100億人口,臨近「食物母體」能夠承受的極限! 食學,是解決食事問題的一把金鑰匙。 本書作者於2019年G20高峰會期間舉辦第三屆食學論壇 宣讀以食事為中心的《淡路島宣言》大獲肯定, 正式將食學體系及其理念推上國際舞台。 ● 食學,即是食問,本書透過深入提問及多元探討,建構完整的「食學認知體系」,打破過去海量而碎片化的食事認知,為人類生存與生命延續提出有意義的方向。 ● 食事,是人類生存第一要事,首創「食學1-3-13-36-191五級體系」,從食物生產、食物利用、食為秩序,歸納出「食學三角」與「食界三

角」,揭櫫「人人需食、天天需食、食皆同源、食皆求壽、食皆求嗣」五大共識。 ● 食事共識,是建立在具體可行的「食學」理論基礎上,形成公共價值觀,以凝聚足夠「共力」,共同去矯正不當的食因和食事行為。 ● 食學是生存之學。食物決定生命,食事決定文明,當全世界仍有十分之一的人口(約8.2億)處在飢餓中、十分之二人口因過食患病,唯有全面徹底解決食事問題才是人類邁向整體文明的開端。 你看過世界飢餓地圖嗎?食學是食品學還是食文化學?食學和農學、醫學有什麼關係?為什麼解決人類所有食事和食因問題必須從「食學」下手? 本書作者北京東方美食研究院院長劉廣偉經常被問到這些問題,他說,人類有70

00年文明與食獲歷史,更在科技發展方面開創一個接一個燦爛成果,但是對於吃,我們所知仍然狹隘如「瞎子摸象」,常掉入飲食誤區或認知盲點,身為萬物之靈卻還不能預防及解決因食引起的疾病和飢餓問題。 有感於此,他自2013年開始食學研究,將所有與食事相關的問題和知識,從林林總總散見於不同領域的學科提出來,彙整成一個全新的知識體系,2017年成立食學論壇,邀請全世界頂尖食事專家參與討論,直到食學之普世價值終於達成全球共識,2019年第三屆食學論壇舉辦時,在G20世界領袖面前疾呼:「食事問題不能有效解決,聯合國可持續發展目標(SDGs)就不能實現。」一舉獲得各國食事專家熱烈回響,共同連署通過了著名的《

淡路島宣言》。 這就是《食學》的出版緣起,這套集人類所有食事認知總合的食學理論,首先確立了食學是由食物源頭到餐桌的食母體系,在生產、利用和管理方面與人類的共生共成,彼此形成緊密的命運共同體,食事問題是一切問題的根源,而身為食物鏈中的一環,我們也必須多傾聽食物的聲音,才不致「頭痛醫頭,腳痛醫腳」,創造更優質的生命品質。 本書跳出了現代學科體系的局限,完整介紹食母系統由上而下分成:(1)食物生產學,包含食物來源、野獲、馴化、合成、加工、流轉到食為用具;(2)食物利用學,介紹食物成分、食者體質與食物攝入3種方式;(3)食為秩序學,有食為控制、教化、紀錄3個面向。總共36門學科,涵蓋了農學

、醫學、食品營養和食品科學,再細分為191門學科,發展成外擴的食為、食化二大系統,與前者食母系統共同譜成「食界三角」,清楚標示出食學研究領域的範疇與疆界。這是人類有史以來第一次以食事為中心建立的新興科學! 所謂「食在醫前」,食事問題不僅關係到個人健康,也影響社會的和諧進步,就像所有新興科學剛開始時會遭受質疑,這樣做有用嗎?本書都有具體而詳盡解說,從學科名稱、定義、任務、體系及面對的問題,不厭其煩闡述再三。尤其「吃學」體系的確立,食腦為君、穀賤傷民、吃事三階段法則、錶盤吃法指南、五覺吃審美理論、吃病學等,都有貼近生活的實用指引。 作者相信,唯有對食學相關領域一次全面認知,充分了解到食

學就是生存之學,則推動建立食界三角之間的合作互利,不只是為了我們自己,也為了子孫後代,就能徹底解決人類所有的食事問題了! 本書特色 1. 從全球角度提出的新興體系,並談及「數位控制」、區塊鏈等大趨勢,前瞻理想,觀點具有開創性。以38萬字及300個圖表梳理食事面向,如同編織一張巨大的「網」,除附有「專業名詞索引」「圖表索引」,另特別以加長版拉頁,全表式層次分明地呈現「五級學科體系」,一目瞭然。 2. 採輕量紙張、特色印刷強化圖表視覺,容易直觀吸收斬新思維;在創意版型之外,更以高規格硬殼精裝等多層次裝幀,凸顯本書為領域唯一重量級出版;跳脫出科普工具書的刻板印象,使人耳目一新、容易捧讀

。 3. 是一本具有領域開創性的食學科普書及微型百科,其實用架構可作為農業、糧食、水產、食品、餐飲、營養等相關院校的專業參考書;以前瞻人類食事文明所開展的體系架構,值得各領域人士參考,從而關注、促進研究及改進,特別推薦給:SDGs(全球12項永續發展指標)擁護者、農產漁牧等領域主政之各級政府官員、上中下游企業、餐飲業經營者、注重五感審美的美食家、關注糧食安全及食品安全的消費者等。 【專文推薦】 韓家宸/大成集團副董事長 各界推薦 尹乃菁/飛碟聯播網「飛碟午餐尹乃菁時間」主持人 李鴻鈞/欣葉國際餐飲股份有限公司 執行董事兼總經理 夏惠汶/臺北市私立開平餐

飲學校 創辦人 徐仲/飲食文化研究者 張玉欣/財團法人中華飲食文化基金會顧問 許心怡/「愛飯團」創辦人 程安琪/美食烹飪家 童儀展/《食力》雜誌總編輯 蔡倩玟/國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所 教授、飲食書作家 蘭萱/中廣「蘭萱時間」主持人 (以上依姓名筆畫排序) 【國際及專業人士推薦】 食學與聯合國17項可持續發展目標中的12項目標高度相關。食學是解決當今人類食問題的公共產品。 ──吳紅波/聯合國前副祕書長 食問題是威脅人類可持續發展的首要問題,要探索整體治理。食學就是開啟整體

解決人類食問題之門的一把金鑰匙。 ──若澤.格拉齊亞諾.達席爾瓦/聯合國糧食及農業組織第八任總幹事 當今世界忽視了對大眾的食教育,食學提出食者與食業者的雙元教育結構,構建了人類食教育的整體體系。 ──松浦晃一郎/聯合國教科文組織第八任總幹事 食學是全球範圍內首次對人類與食物之間存在的各種關係的系統研究,為反思和改變人類不當的食行為提供了理論武器。 ──派翠克.沃爾/歐洲食品安全局管理委員會第二主席 食學(Shiology)是認知食物系統(Food System)的知識體系,是全面解決人類食事問題的交叉科學。 ──韓家宸/大成集團副

董事長 飲食是人生最應該重視的事物之一,涉及的層面寬廣複雜,這本著作面面俱到,條理化闡述相關知識領域,讓讀者能從各種角度認識飲食,相當值得細讀。 ——蔡倩玟/國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所 教授、飲食書作家

臺南市在地農特產品之健康食譜開發及其 醫學保健功能認知探討-以佳里區牛蒡為例

為了解決大成食品評價 的問題,作者蔡銘洋 這樣論述:

政府多年來致力於推廣臺灣各縣市一鄉一休閒、一區一特產之活動,臺南市是一個兼俱歷史古蹟文化與人文特色的古都,也是農業經濟重鎮,轄內共有三十七個行政區,各區均有其極具代表性的農漁特產品,如:佳里區牛蒡、鹽水區小番茄、將軍區胡蘿蔔、東山區咖啡、玉井區芒果…等。本研究主要目的為將臺南市佳里區在地農特產品「牛蒡」融入健康菜餚食譜之開發,並探討牛蒡的醫學保健功能及消費者認知,以提供消費者及餐飲供餐業者參考運用。本研究之健康食譜開發是以「牛蒡」為主食材並結合其他農特產品進行製作。在許多研究報導顯示,牛蒡富含多種具藥理性的胺基酸、維生素、多酚類化合物與水溶及不水溶性食物纖維…等營養成份,特別是當中的「菊糖(

菊苣纖維)」及「皂素」兩大成份,此兩大成份可促進腸道蠕動及降血脂之功能。此外,在殺菌、抗發炎、抗氧化、抗腫瘤、消除疲勞、護肝…等方面,皆具有良好之防護功效。所以若想從牛蒡中攝取更多的營養保健成份,除了「鮮食烹調」之外,還能以「炒焙及熱風乾燥」的技法來加工處理牛蒡,此法不僅能耐久儲藏,更是保留牛蒡營養成份的最佳方法。 本研究調查結果得知:有高達97.9%(n=532)的受試者皆有外食習慣。另外,對於所處飲食環境及餐點購買管道方面調查發現,「小吃攤販」為多數受試者的首要之選,但目前市售小吃餐點與健康飲食尚無法取得等號,因無法從中獲得足夠建議攝取量的膳食纖維。有將近一半(48.9%)受試者有「

營養不良(BMI異常)」現象,其中更有26.7%(n=532)的消費者患有肥胖…等慢性疾病;在牛蒡的醫學保健功能成份認知方面:有高達71.4%(n=532)回答「不知道」,但是若「知道」牛蒡的保健功能後,會有86.5%的受試者未來在餐點的搭配上願意選擇食用牛蒡。曾經食用過牛蒡經驗的受試者佔82.7%(n=532),當中對於牛蒡的「味道」喜歡程度方面:有43.1%的受試者覺得「喜歡及非常喜歡」;僅有8.2%覺得「不喜歡及非常不喜歡」。另外對於牛蒡的「口感」接受度方面:有39.8%受試者覺得「喜歡及非常喜歡」,僅有12.7%覺得「不喜歡及非常不喜歡」。由上述結果得知,受試者對於牛蒡的「味道」或「口

感」來說,兩者的接受度均頗高。 最後,本研究成果共計研發出二十道牛蒡健康菜餚食譜,此舉不僅能增加農民收益,更能將其發揚光大及行銷臺灣各鄉鎮的優質農特產品,最終使廣大的消費族群能達到健康促進之效益。

想知道大成食品評價更多一定要看下面主題

大成食品評價的網路口碑排行榜

-

#1.[請益] 現在all in 食品股還可以嗎??? | PTT評價

哈摟. 各位少年股神股仙大家好. 現在疫情已經趨緩大家也不用去搶購糧食. 那如果明天all in 食品股. 是不是太慢呢勒???? 大成卜蜂統一愛之味宏亞泰山味 ... 於 ptt.reviews -

#2.低碳环保科普图书(全2册) - Google 圖書結果

... 仅有少数企业,如青岛啤酒、大成食品等开始逐渐推出碳足迹标识产品。 ... 评价一件特定产品的制造、使用和废弃阶段,“从摇篮到坟墓”的整个过程中温室气体排放量, ... 於 books.google.com.tw -

#3.大成(1210) | 股市爆料同學會 - 理財寶

大成. (1210) · 短期會在農曆年前受到食品物價壓抑 · 導致可能股價沒有更多投資人追進來 · 去年底突破季線後很快就被打下來 · 但有大戶默默在52左右力守股價... 於 www.cmoney.tw -

#4.人造肉正夯!台灣「這家食品龍頭」首開先例拚2030年搶下 ...

農畜牧食品龍頭大成(1210)也宣布進軍植物肉市場、新產品將在今(2021)年上市, ... 新創肉,已經完成打樣,根據嘗試過的客戶回饋,普遍獲得正面評價。 於 www.wealth.com.tw -

#5.大成「新創肉」一上市就進軍美國與全台45家餐飲!喊話3年內 ...

2021年9月2日 — 台灣最大農畜大廠大成集團於2020年底「台北國際食品展」發布的植物肉品牌「「Neo Foods(新創肉)」,終於在2021年9月2日於集團旗下45家餐廳正式亮相 ... 於 www.foodnext.net -

#6.大成食品官方旗艦館, 線上商店 - 蝦皮購物

... 家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多大成食品官方旗艦館線上促銷優惠。 ... 【大成食品】(年菜預購)享點子程安琪江浙富貴大套餐3菜1湯1甜點(3-4人份)5800g ... 於 shopee.tw -

#7.冷凍食品大成 - 生活市集

正在找冷凍食品大成嗎?推薦超優惠的冷凍食品大成給你,買後評價公開透明不踩雷,快速出貨享七天鑑賞期退貨無負擔!買冷凍食品大成就上{松果購物}! 於 m.buy123.com.tw -

#8.朱家人- 陳亞男曝光團隊和倉庫,賊心不死還想帶貨 - kks資訊網

32 分鐘前 — 陳亞男還吩咐助理,食品要試吃合格才能入庫,看起來挑選產品十分嚴格。 ... 可憐,可悲,可恨,這是當時豆瓣對這個角色的高贊評價。 於 newskks.com -

#9.找大成冷凍食品相關社群貼文資訊

提供大成冷凍食品相關文章,想要了解更多卜蜂、大成安心購網購、大成食品門市相關美食資訊或 ... 缺少字詞: gl= tw野人舒食舒肥雞胸肉-拍賣/評價與PTT熱推商品-2021 . 於 foodtagtw.com -

#10.家常菜食材!「大成」冷凍食品- 雞肉料理 - 哪狐不開提哪狐

「大成」冷凍食品/大成安心購雞肉/家常菜食譜/雞肉料理/紅燒牛腩分享. 194. 於 kissdionysos.pixnet.net -

#11.大成長城企業股份有限公司 - 面試趣

為什麼想來大成. 最好可以將自己過去的... 面試過程. 1.面試前會做一份簡... 查看225 字完整內容 ... 食品行銷企劃專員. 2020.03.05. 臺北. 精選面試 ... 平均面試評價. 於 interview.tw -

#12.法国巴黎:位居世界时尚之都的真正原因 - BBC

巴黎迄今仍被视为集全球时尚大成之都会。 ... 另一位在巴黎工作的设计师伊莎贝尔·玛朗(Isabel Marant)在评价巴黎作为世界时尚之都的地位时,也持 ... 於 www.bbc.com -

#13.權證搜尋 - 群益權民最大網

所有產業, 指數類, 水泥, 食品, 塑膠, 紡織纖維, 電機機械, 電器電纜, 玻璃陶瓷, 造紙, 鋼鐵, 橡膠, 汽車, 建材營造, 航運業, 觀光, 金融, 貿易百貨, 其他, 化工 ... 於 iwarrant.capital.com.tw -

#14.黑龙江省眼科医院关于“黑龙江人才周”公开招聘拟进入体检及 ...

公示时间:2022年1月13--19 日,如有异议,可在公示期内反映,其他时间不再受理。 地址:哈尔滨市南岗区大成街265号. 电话:0451-81790539. 附件:黑龙江 ... 於 wsjkw.hlj.gov.cn -

#15.大成(1210)將肉雞垂直整合的食品供應商 - WIKI投資筆記

大成 (1210)將肉雞垂直整合的食品供應商 ... 公司電宰生鮮雞肉採一條龍垂直整合經營策略,推出「大成安心雞」,從種雞場、孵化場、 ... 權益法評價認列投資利益(損失): ... 於 wiki0918.pixnet.net -

#16.[心得] 大成黃金燻雞派- 看板e-shopping - 批踢踢實業坊

網誌心得: 一直以來都覺得即期品不會有什麼大問題,而且價格相對便宜,對我來說算是超值商品,故之前在全家行動購的冷凍食品即期品且可超取,就快速 ... 於 www.ptt.cc -

#17.大成x享點子YummyDots - 欣光食品

欣光源起美味記憶的傳承http://www.chinabest.com.tw/ 二○○八年三月,擁有二十多年中西式冷凍調理食品製造經驗的「欣光食品」,正式加入大成集團的行列。 於 www.facebook.com -

#18.史泰博購物網

史泰博購物網(Stapro)全國最大辦公用品辦公文具量販!企業與個人的最佳採購平台!超過萬種商品,多樣促銷(影印紙、原子筆、強力夾、彈簧夾、拱型夾、資料簿. 於 www.stapro.com.tw -

#19.熱銷新品厚實滿足的美味!大成台灣豬極厚排骨15包組︱250g

商品品名:台灣豬極厚排骨15包組︱250g/包熱銷新品醃漬生品大成食品 ... 包熱銷新品醃漬生品大成食品(家常菜便當里肌排餐)分析開箱評價評比的結果, ... 於 iqlcfjqwt.pixnet.net -

#20.防疫自煮調理包 大成x享點子紅燒/番茄牛肉湯 在家自煮好 ...

防疫自煮調理包▷ 大成x享點子紅燒/番茄牛肉湯▷ 在家自煮好方便加個麵條就是知名KTV牛肉麵宅配美食/冷凍食品! 2061. 於 eeooa0314.pixnet.net -

#21.大成長城公司面試 - 工作板 | Dcard

我要去大成長城公司面試生管,彰化伸港廠,請問有什麼建議評價或是其他 ... 那樣但是比其它公司好多了比上不足比下有餘大成也是一間上市的食品公司拉 ... 於 www.dcard.tw -

#22.家樂福線上購物

生鮮食品. 冷凍食品. 飲料零食. 米油沖泡. 美妝護理. 母嬰保健. 生活休閒 ... 桂格 海鮮食材 冷凍肉品 日正 Zespri 御品園 大漢 立大食品 愛麵族 大成 黑師傅 快車肉乾 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#23.DaChan 大成食品品牌介紹| Costco 好市多

大成 醇粹雞精,冷凍里肌,棒棒腿,雞清胸肉,生雞爪等熱銷商品盡在Costco好市多線上購物. ... 已有990評價更新時間2022/01/04 ... 大成台灣冷凍雞里肌肉2.7公斤X 5入. 於 www.costco.com.tw -

#24.5/10 周一:1210 大成- 幼幼股市班 - HiStock嗨投資

大成 斥資24億元興建的嘉義馬稠後食品加工廠,已取得工廠登記證, ... 取名Neo Foods新創肉,已經完成打樣,根據嘗試過的客戶回饋,普遍獲得正面評價。 於 histock.tw -

#25.北京大成律师事务所关于三元股份限制性股票激励计划(草案 ...

北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受北京三元食品股份有限公司(以下简称“三 ... 党建考核评价结果为“不合格”的人员不得纳入激励对象选择范围。 於 stock.stockstar.com -

#26.大成冷凍食品的情報與評價,FACEBOOK、VOCUS、方格子

大成 冷凍食品的情報與評價,在FACEBOOK、VOCUS、方格子、CNYES、PTT、YOUTUBE和這樣回答,找大成冷凍食品在在FACEBOOK、VOCUS、方 ... 於 money.mediatagtw.com -

#27.大成集團啓動「青年人才招聘計劃」 起薪38-50K

大成 集團啓動「青年人才招聘計劃」 起薪38-50K-大. 2017年營收高達759億元,為產業龍頭的「 大成集團 」,深耕餐飲、食品及農畜事業共60年。 於 www.jobforum.tw -

#28.大成長城企業股份有限公司 - 104人力銀行

2019年,於嘉義馬稠後興建食品加工廠。 2020年,成立新食成股份有限公司。 (三) 經營理念: 1. 溯源─全程用心,讓你食在安心大成 ... 於 www.104.com.tw -

#29.成長動能豐沛!大成股價創逾13年新高- 財經

大成 (1210)受惠新產能即將開出,加上多項海內外投資布局,以及明年將進軍植物肉、寵物食品等新領域,成長動能豐沛,吸引買盤青睞,28日單日交易量罕見 ... 於 www.chinatimes.com -

#30.1210大成股票的3個亮點與2個風險,食品產業,最新股價52.2元

1210大成現金股利殖利率5.17%,近五年填息機率40%。歷年現金股利、股票股利、除權息日期、填息花費天數,以及股利教學文章. 於 statementdog.com -

#31.忍痛放棄產線,獲利竟創新高大成如何打造64年農畜王國?

韓家宇回憶,大成集團中負責掌管中國業務的子公司大成食品,2007年在香港上市時資金充裕,擴張快速。「全盛時期一年可以電宰1.8億隻雞,佔全中國4% ... 於 www.cw.com.tw -

#32.『宅配美食』-香辣脆爽的【大成食品】×雞本享受× 酥嫩雞腿排

這次想跟大家介紹我最吃過最喜歡的冷凍食品,是來自大成食品的雞本享受系列的酥嫩雞腿排。 之前會接觸到這款商品主要就是剛買到比依氣炸鍋的時候什麼 ... 於 crucialmoment042.pixnet.net -

#33.貢丸開箱(嚴選桐德黑豬肉水餃、海瑞桐德黑豬貢丸實吃評價) @ 拾

今天和大家分享下來自大成食品的宅配水餃、海瑞貢丸! 作為一個專業的懶人, 這種水滾就開吃的冷凍食品我可沒少吃, 雖然每家的水餃、貢丸長得都 ... 於 honestx10.pixnet.net -

#34.大成食品公司

大成食品 公司情報,想找更多大成長城企業股份有限公司(大成長城)職缺工作與薪資福利資訊, ... 水產等,從育種、飼料、養殖、電宰,到食品加工,打造出六大產品線的 ... 於 needmorefood.com -

#35.大成食品-新人首单立减十元-2022年1月|淘宝海外

淘宝海外为您精选了大成食品相关的84个商品,你还可以按照人气、价格、销量和评价进行筛选查找。 於 www.taobao.com -

#36.[美食分享] 大成食品-台灣豬極厚排骨| 媽媽的好幫手| 冷凍食品

自從有了三寶之後,我就開始學著下廚,自己煮比較健康的概念媽媽我很喜歡找不同的食材來煮給三個寶貝們吃排骨買過很多但是第一次看到台灣豬極厚排骨, ... 於 cindy7472.pixnet.net -

#37.「大成雞腿排評價」情報資訊整理

愛呷中彰投「大成雞腿排評價」相關資訊整理- 品名:大成勁嫩雞排原料:生鮮雞肉、麵粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、鹽、香辛料(胡椒、蒜、芹菜、荳蔻)、香料食品添加物:調味 ... 於 txg.lovetweast.com -

#38.從被全聯退貨、一個月虧千萬...這間飼料廠如何改行養出「金 ...

大成 市占提升,彰化福興洗選蛋場不敷使用,明年二林將落成台灣最大洗選蛋 ... 今年7月,經濟部商業司的網頁上,由大成集團經營的中一食品,悄悄變更 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#39.宅配麵包【大成食品】冷凍烘烤即時早餐.賴床多睡五 ... - 窩客島

文章類別:美食-食記心得. 造訪店家資訊:. 【大成食品Dachanfood】. 台南市永康區環工路87號. 作者本次評價:. 4.80. 美味度 於 www.walkerland.com.tw -

#40.维维集团: 首页

维维旗下品牌产品 · 食品 · 乳饮 · 粮油 · 健康早餐 · 怡清源茶叶 ... 於 www.vvgroup.com -

#41.如沐法之春風──陳春生教授榮退論文集 - 第 496 頁 - Google 圖書結果

24 參照食品安全基本政策研究会編著『〔逐条解説〕食品安全基本法解説』(2005 年、大成出版社)89頁。 25 參照(日本)内閣府「組織・業務の概要2018」(2018年2月)及城山 ... 於 books.google.com.tw -

#42.【詳細評比】推薦大成享點子Yummy Dots人氣餐點銷售排行榜 ...

大成 好像有聽過這個品牌?你應該聽過大成香雞排,許多冷凍食品都出自大成之手。早期很多速食產品都是大成食品,製造快速美味食品是品牌宗旨。 於 linky.tw -

#43.【大成食品】中一排骨135gx15片 - PChome 24h購物

品名, 【大成食品】中一排骨135g. 內容物名稱, 排骨、水、氧化澱粉(地瓜粉)、醬油、蒜仁、二砂、細特砂、太白粉(馬鈴薯澱粉)、鹽、L-麩酸鈉、蛋黃粉(雞蛋、香草粉、二 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#44.卜蜂集團-你永遠的夥伴Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan ...

創立於民國66年的卜蜂集團,秉持著營養、衛生、安全、物美價廉的高品質動物性蛋白質與加工品,將美好生活中的一切提供給消費者。 於 www.cptwn.com.tw -

#45.大成食品,品牌推薦,冷凍食品,生鮮 - MoMo購物

大成食品,品牌推薦,冷凍食品,生鮮,卜蜂,鮮食家,愛上美味各式規格種類,與超秦肉品,愛上美味,卜蜂熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#46.一年吃掉六千棟101!網路推薦六款經典冷凍雞塊!還有麥當勞 ...

由於麥當勞使用的是牛油+360度的油鍋熱炸,一般家庭要做到可能會比較困難一點,但是美味的食材即使簡單炸炸都很好吃的啦! 【大成食品】優質雞塊. 為因應 ... 於 no4.online -

#47.大成砸10億攻植物肉- 工商時報

詹金和表示,目前台灣素食供應商主要有弘陽食品、松珍生技等三家,大成的新創植物肉與傳統素食不一樣,來源不止大豆,還有多元化植物蛋白,添加纖維素、 ... 於 ctee.com.tw -

#48.大成食品> 品牌推薦> 冷凍食品 - 推薦價格網

鑽星工坊技術團隊擁有將近20年電子商務經驗,希望給你帶來更好的網路購物消費體驗,提供折價優惠以及讚美的評價。 © 2018 - ... 於 recommendprice.com -

#49.大成食品麵包-明太子法國麵包豐富餡料讓人吮指回味

【宅配美食】早餐最佳選擇-大成食品麵包-明太子法國麵包豐富餡料讓人吮指回味~ ... 這次推薦大家岩島成麵包組合讓我可以在家網購就能吃到好吃的早餐了!! 於 www.popdaily.com.tw -

#50.大成(1210)財務績效分析 - StockFeel 股感

短期內大成營收成長的動能為新產能,公司在台灣與國外大規模擴廠,於2019 年在嘉義興建全新食品加工廠,未來將以雞肉、豬肉加工品為主,預計2020 年第 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#51.放閃秒殺~開箱【大成】黃金脆皮雞腿排50片/組大成食品(雞腿 ...

開箱【大成】黃金脆皮雞腿排50片/組大成食品(雞腿排網購熱銷)放閃秒殺~[快閃下 ... 新鮮肉品,精選活動,急鮮配,品牌旗艦使用心得,心得分享,開箱,評價 ... 於 miyopjqwdgc2.pixnet.net -

#52.《DJ在線》人造肉夯,大成首開台灣食品業先例

農畜牧食品龍頭大成(1210)也宣布進軍植物肉市場、新產品將在今(2021)年上市, ... 新創肉,已經完成打樣,根據嘗試過的客戶回饋,普遍獲得正面評價。 於 www.moneydj.com -

#53.十年從一條龍擴展到六條龍韓家宇拚出食品新霸業 - 遠見雜誌

大成 從他接任至今,總股東報酬率1357 %,市值增加321億元,是全台食品業第二高。 ... Costco來參觀過我們的土雞廠,給了94分最高評價。 於 www.gvm.com.tw -

#54.7-ELEVEN

食品 業登錄字號(A-122555003-00000-0). 常見問題 │ 聯絡我們 │ 關於我們 │ 利害關係人 │ 個資告知條款. ©2022 President Chain Store Corporation. 於 www.7-11.com.tw -

#55.中国央行进行7000亿元1年期MLF操作另有100亿元逆回购到期

大成 基金认为,在2021年12月降准后,1月MLF超量续作并且降息,体现了政策稳预期、稳增长的决心。后续1年期和5年期LPR利率如有进一步下调或有助于稳定 ... 於 www.yndtjj.com -

#56.大成食品- 飛比價格- 2022年1月PTT與DCARD推薦網拍商品

大成食品 PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手大成食品在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#57.最新2021雞腿推薦~前10款高cp值雞腿報你知 - 推薦王

我選購的方式會以觀察產品評論為主,找到雞腿評價數足夠多的產品,確保評價的參考價值後,再觀察評價 ... 【大成】黃金脆皮雞腿排50片組大成食品(雞腿排網購熱銷) ... 於 panyi.cc -

#58.【大成食品】分量扎實道地台灣風味的極厚排骨

大成食品 出產的#極厚排骨,對於愛吃豬排的人,有絕對滿足感,而且料理超方便,幾分鐘的時間就能料理完成,家常料理隨時都能為家人端出美味,也超適合 ... 於 ludaddyluma.com -

#59.享點子_欣光食品

欣光將理性的製造,奠基在感性的訴求之上,嚴格把關品質、技術與食品安全的同時,也力求傳遞新食品美學給每一位消費者。拓展至今,由小型中式廚房到GMP 標準工廠; ... 於 www.yummydots.com.tw -

#60.餐桌上的好股票》一筆錢買雞肉股穩穩賺到2次息2個月創造10 ...

隨著近年卜蜂、大成跨入加工食品產業鏈,因應台灣家庭結構改變與消費 ... 趨勢及加工食品高毛利,會讓這兩家食品公司獲利緩步提升,本益比與評價隨之 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#61.大成長城企業股份有限公司

擁有母公司大成集團的雄厚資源,並運用自身多年來豐富的代工經驗與專業技術,欲為消費者創造出優質、美味的調理食品品牌。以「享點子」為品牌名稱,將料理的「想」 ... 於 www.dachan.com -

#62.【食品股大車拼】 大成和卜蜂,該買哪一檔? - nStock

從河流圖可以看出,這兩家公司都因疫情而得到更高的本益比評價,算是疫情受惠股。 兩者股價也都落在中間偏低的區間,不過以目前本益比的絕對值來看,卜蜂 ... 於 www.nstock.tw -

#63.大成食品︱鮮醇雞肉鬆(160g/單罐) 肉鬆雞肉送禮 - 樂天市場

優惠活動 · 本店相關類別 · 商品資訊 · 配送方式 · 付款方式 · 退換貨須知 · 商品評價 · 大成食品. 於 www.rakuten.com.tw -

#64.大成食品ptt

大成食品 拍賣/評價與PTT熱推商品,全新、二手大成食品、大成雞肉鬆、大成黃金脆皮雞腿排,查大成食品比價就來飛比. 大成(1210)公司介紹. 2019 年12 月2 日. 作者. 於 www.zzhuang.me -

#65.台北市士林區- 大成安心購.士林店.新開的店

「安心購」是大成今年起積極推動的新型態複合通路,集結大成自產的雞肉、豬肉、水產、雞蛋、調理食品、沙拉油等,並進口嚴選食材如美國、澳洲牛肉及 ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#66.食品股絕對是優良投資標的!6檔食品股的殖利率分析 - 風傳媒

民以食為天,就算天塌下來,我們還是要吃,台股有一群食品概念股是加思揚的存股標的,大成與卜蜂是國內的肉品雙雄、聯華食最為人熟知的是萬歲牌杏仁果、大統益提供炸雞 ... 於 www.storm.mg -

#67.chalet girl-Chalet Girl (2011) Release Info

代码, 简称, 基金评价. 000128, 大成景安短融债券A, 上海证券五星评级,投资于期限短、高流动性的债券、久期灵活组合,在收益率上升的通道中收益良好 ... 於 macaumonthly.net -

#68.Yo!Karen的吃貨開箱分享-「 #大成食品#極厚排骨」 #排骨 ...

長這麼大排骨是吃了不少⋯ . 厚切排骨倒也是看過⋯ . 但是! 「極厚」排骨那真就是頭一次看到啦! . 這次來開箱大成食品新出的”極厚排骨”排骨是 ... 於 karen1166.pixnet.net -

#69.大成雞胸肉|雞腿排|評價|1包要價$89但只有130 ... - 火鍋湯底

在2018成立了「大成安心購」電商平台,透過垂直整合了旗下的相關產品,主打「從農場到餐桌」的服務,嚴選各國食材以及提供即食的加工食品,讓消費者能夠吃 ... 於 boardgame-boy.com -

#70.[網購/宅配開箱心得]大成黃金脆皮雞腿排/中一排骨/雞本享受香 ...

大成 這個牌子應該沒有人沒聽過的,有信譽有品質可靠的台灣廠牌, ... 開箱心得]大成黃金脆皮雞腿排/中一排骨/雞本享受香噴鹽酥雞/家庭必備冷凍食品 ... 於 moonfr.pixnet.net -

#71.中国食品安全治理评论(2019年第2期.总第11期)

随工业、城镇和农业现代进程的进,中国农业发得了大成,物供应总量得了有保, ... 生产转型的政政策评价,盖了消费者、生产者、政多个,多、层次析了当农业生产的问题进路。 於 books.google.com.tw -

#72.王滨落马任内投资的万达信息受关注 - 金融证券

另一方面,也有业界人士评价,王滨比较傲(慢),对保险业务显然不懂,但是急于拿业绩。而王滨在中国人寿年报业绩发布会上,亦通常不多发言。 於 finance.ce.cn -

#73.雞肉大廠-大成(1210),超過40億的資本支出 - Kelvin價值投資

大成 公司簡介. 起初從大宗物資業開展飼料加工、肉雞電宰、農場服務、配方研究、食品安全等橫向整合。 現為台灣第一飼料、雞肉大廠,主要生產飼料、肉 ... 於 www.kelvintaispace.com -

#74.大成長城企業股份有限公司(大成長城) - 1111人力銀行

以誠信、謙和的心,開啟大成前瞻願景。 2. ...|清潔員(台南永康)、品保主管(彰化福興)、土地採購專員(台南永康)、食品加工廠雞精生產儲備幹部(嘉義馬稠後)、水產 ... 於 www.1111.com.tw -

#75.大成牛肉湯的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

【大成】享點子︱真饌牛肉湯(450g/包)10入組︱大成食品(團購名品超商團購). 個人獨享難忘美味可使用折價券. $890. 價格持平. momo購物網. 虎購讚年貨節整點搶mo幣. 於 biggo.com.tw -

#76.大成安心購|大成集團直營購物網

大成 安心購為大成集團直營的食品購物網!提供多樣生鮮產品及點心,從國產雞肉、調理包、雞腿排、豬肉片到水產,多樣商品讓你一次購足,加入會員還享有超值優惠! 於 www.dachanfoods.com.tw -

#77.9/21轟殺!開箱大成桐德黑蜜豬︱極緻烤肉八件組︱梅花

開箱大成桐德黑蜜豬︱極緻烤肉八件組︱梅花、五花、里肌︱大成食品(台灣豬黑豬1600g/箱黑豚)驚爆828超特惠!大成使用心得分享,大成開箱,大成評價 ... 於 lowebaby.pixnet.net -

#78.大成:從賣雞肉到經營信任

世界正經歷幾十年來最嚴峻的農業形勢,玉米、大豆原料成本不斷沖高,而消費者又不願為食物多支付一枚銅板,韓家寰掌管的大成食品(亞洲)有限公司( ... 於 www.dfa3999.com -

#79.【大成食品】台灣豬極厚排骨250g/包團購美食醃漬生品家常菜 ...

嚴選台灣國產豬最厚實滿足的美味約2公分驚人厚實口感每片250克↑超大份量頂級嚴選台灣國產豬肉商品重(容)量:250g/包內容物成分(如含有豬、牛成分請加註國別): ... 於 shp.ee -

#80.【冷凍食品開箱】不出門就能吃滷味~四款小菜開箱|享點子 ...

【冷凍食品開箱】不出門就能吃滷味~四款小菜開箱|享點子(大成集團) ... 辣到無法入口,對於這款商品伊步的評價就是可以買來吃看看,有吃過就可以了。 於 bstpeveee.pixnet.net -

#81.【大成雞腿】 2022推薦評價最佳

限時特價大成雞腿優惠倒數中,還有鞋和女鞋,再不把握大成雞腿就沒啦! ... 【大成】安心雞︱去骨雞腿肉(375g/包)︱國產新鮮雞腿肉︱大成食品(國產雞白肉雞雞肉). 於 www.pcone.com.tw -

#82.大成相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價 - ETtoday

大成 相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價、爭議、負評、缺點、PTT、dcard. ... 大成食品加工新廠9月全面投產搶進植物肉、寵物食品新商機. 2021年07月30日13:08 ... 於 www.ettoday.net -

#83.宅配網購|大成植享NEOPLANT|雞塊沒有雞!新創舒植雞塊 ...

大成 植享NEOPLANT-新創舒植雞塊蝦皮: 大成食品(點我) MOMO: 大成食品. 於 sypss91026.pixnet.net -

#84.[全台美食] 大成食品· 低GI減醣系列· 舒迷雞胸肉· 花椰米

全台吃吃➖. Jan 05. 2021 19:42. [全台美食] 大成食品· 低GI減醣系列· 舒迷雞胸肉· 花椰米:健身減脂新飲食!飲食控制超推薦!一定要吃花椰菜飯、舒肥雞胸肉! 於 samni991222.pixnet.net -

#85.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

... L.1917子彈筆記本☆85折起 · TOMBOW長青文具品牌☆85折起 · PLOTTER極簡風皮革手冊 · CROSS 美國白宮御用筆款 · 元祖食品擬真模型 · moclen. 於 www.eslite.com -

#86.货币基金迎强监管基金经理薪酬不得与规模挂钩!大于2000亿 ...

3 天前 — 基金管理人的高级管理人员、基金经理等相关人员的考核评价、薪酬奖励等不得直接或间接与基金规模相挂钩。基金托管人应切实履行受托职责,审慎从严监督 ... 於 fund.eastmoney.com -

#87.大成食品:注重食品安全促进企业高质量发展 - 新浪财经

日前,“食安安徽”品牌认证评价工作秘书处公示了2021年度“食安安徽”品牌认证评价结果,大成食品成员企业台畜大成食品(蚌埠)有限公司榜上有名。 於 finance.sina.com.cn -

#88.同花顺财经__让投资变得更简单

... 84股获海外机构调研洽洽食品最受关注 · 18股获重要股东增持中国宝安获增持金额最多 ... 大成生化科技, 0.17, 37.50%, 0.045 ... 看看机构们是怎么评价的. 黄金T+D. 於 www.10jqka.com.cn -

#89.開箱分享 大成食品 桐德黑豚肉,神稱「豬肉界神戶牛」稀有 ...

Nov 01. 2020 16:01. 開箱分享│大成食品│桐德黑豚肉,神稱「豬肉界神戶牛」稀有珍貴的100%純種盤克夏黑豚,宅配美食肉片包,是最佳烤肉懶人包! 於 jummy0330.pixnet.net -

#90.GOMO PET FOOD | 台灣專業安心寵物食品領導品牌

GOMO PET FOODS寵物食品領導品牌。溯源管理,使用頂級安心雞肉與雞蛋,寵物食品符合AAFCO/NRC營養標準。產品含跨寵物保健品、鮮食餐包、寵物 ... 大成網頁-A版-13.jpg. 於 gomopetfood.com -

#91.大成集團| ihergo愛合購

歷經六十多年的努力,大成集團在台灣民生大宗物資、麵粉、飼料、電宰、肉品加工、 ... 年網購冠軍 感謝台視新聞報導大成黃金脆皮雞腿排榮登2018年網購亞軍. 顧客評價. 於 www.ihergo.com -

#92.大成去年EPS 3.99元創高| 集中市場| 證券 - 經濟日報

大成 表示,主要是兩大動能,包括台灣各項業務平均發展,特別是去年雞肉與豬肉都有不錯價格;另外則是轉投資、持股52.04%大成食品(亞洲)獲利,也創下 ... 於 money.udn.com -

#94.大成食品ptt :: 郵局ATM在哪裡?

記得大概在2013年買進同是食品股品類也類似的大成和卜蜂大成大概26卜...行就幾張放著沒理他每年領肉鬆原本以價位來分大成還是在卜蜂上面的價位股. 於 post.iwiki.tw -

#95.大成(1210) v.s 卜蜂(1215) 雞王之爭,誰更適合投資【上】

如今,從肉品、雞蛋、禽畜、水產,均能從育種、飼料、養殖、電宰、到食品加工,打造出六大產品線的一條龍生產。 image. 大成的主要營收來源有四類:飼料、 ... 於 adsads023023.pixnet.net