小 遠 百 13樓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦VictoriaSweet寫的 我的慢療之路:拒絕沒有靈魂的醫療,一場追求醫者初心的朝聖之旅 和古嘉的 大人不知小人心:100個台灣孩子的啟示都 可以從中找到所需的評價。

另外網站板橋遠百 靜岡勝政日式豬排(中山路遠東百貨13樓)(附菜單)也說明:看看這牽絲的起司豬排~是不是很犯規的感覺!板橋的百貨公司一直都是避暑的好所在。大遠百開張了之後,原本的小遠百人潮就稍微變少了。但小遠百的餐廳 ...

這兩本書分別來自地平線文化 和耶魯所出版 。

國立臺灣大學 日本語文學研究所 陳明姿所指導 葉芯語的 林芙美子與張愛玲作品中婚戀觀之比較—以1940~1950年代作品為中心 (2016),提出小 遠 百 13樓關鍵因素是什麼,來自於張愛玲、林芙美子、婚姻、戀愛、中日女性。

而第二篇論文國立雲林科技大學 建築與室內設計系 楊裕富所指導 周家緯的 兩岸建築現代化論述的發展與比較 (2016),提出因為有 現代化、建築論述、兩岸建築脈絡、中國建築、台灣建築的重點而找出了 小 遠 百 13樓的解答。

最後網站牛角日本燒肉專賣‧板橋店 燒烤699無限吃到飽 牛角肉質猛猛的則補充:這次先跟朋友們說好,我不烤肉只吃肉,被白眼著答應後,就一起來吃這家位在板橋遠百13樓的超有名燒烤店:「牛角燒肉」啦! IMG_5905. IMG_5906. 這家位於 ...

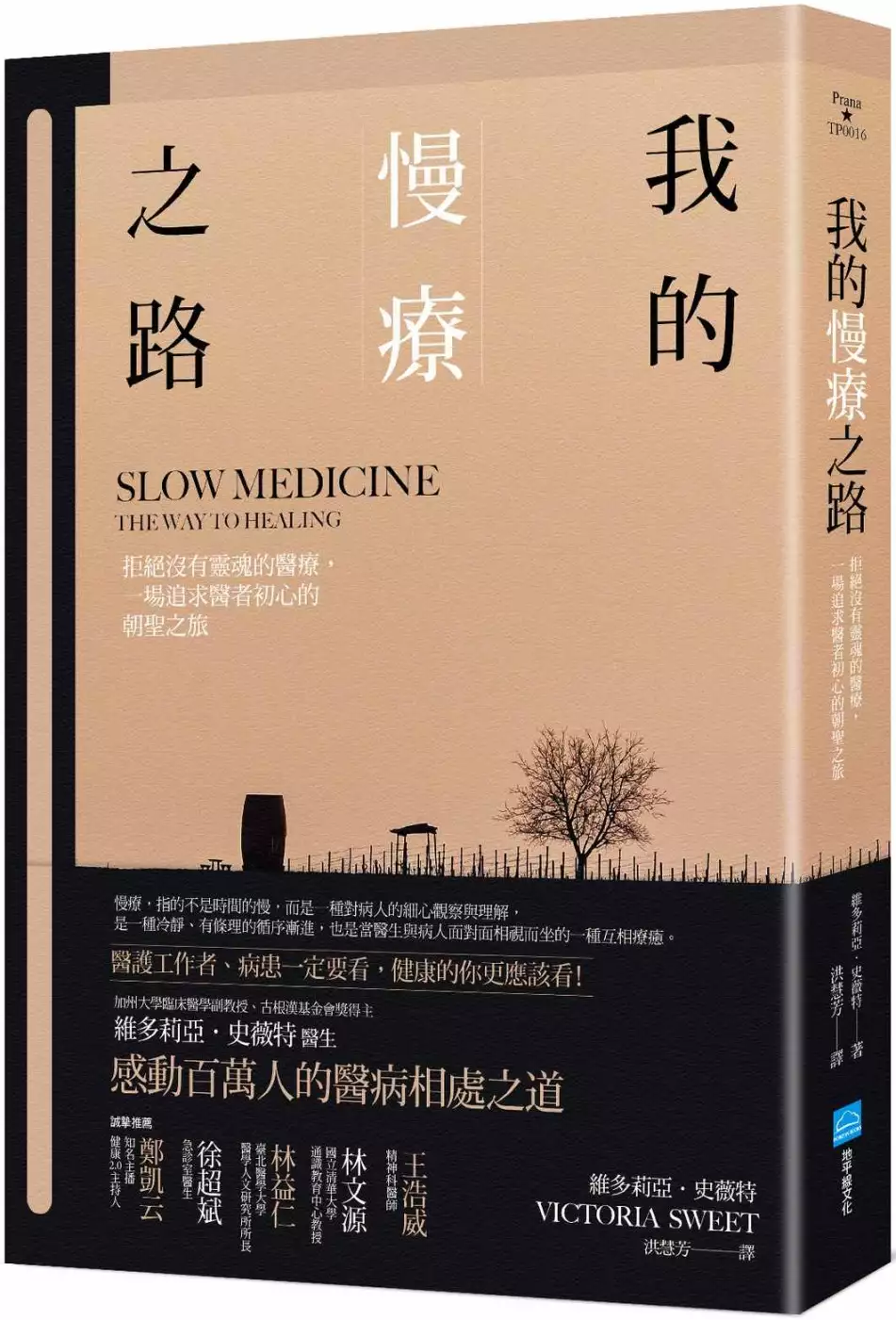

我的慢療之路:拒絕沒有靈魂的醫療,一場追求醫者初心的朝聖之旅

為了解決小 遠 百 13樓 的問題,作者VictoriaSweet 這樣論述:

慢療,指的不是時間的慢, 而是一種對病人的細心觀察與理解,是一種冷靜、有條理的循序漸進, 也是當醫生與病人面對面相視而坐的一種互相療癒。 疾病的療癒不是靠神乎其技,而是需要時間── 因應身體和資料需要時間,正確的診斷和治療也需要時間。 「舒默先生坐在檢查台上,他一開口就說,他有一個禮物要送我。他從一個棕色紙袋裡取出一個玻璃罐,罐子裡裝著朦朧的液體,我看到裡面浮著一大塊組織,那是他的動脈瘤……我看著那個東西,它看起來像一團不規則的團塊。但是你仔細思考的話,那其實是一個生命。直到今天,我仍在思考它意味著什麼,代表著什麼。」 全球正在興起一股「慢療運動」!這種全

新看待身體與健康的方式,企圖結合快與慢的醫療系統。醫生不僅應該是個熟練的技師,從各種線索追根究柢病人痛苦的根源;醫生也應該是個園丁,自問是什麼阻礙了患者本身的自癒力,再幫患者移除阻礙。 得獎作家史薇特醫生深諳這個道理,因為她在卓越的職涯中學習及經歷了這一切。她在書中娓娓道出一個又一個令人難忘的動人故事。故事中的老師、醫生、護士和病人幫她體悟了慢療之道,使她不僅成為慢療界的先驅,也成為激勵大家參與的靈感來源。 史薇特醫生帶我們瞭解,醫療既是一門技藝,也是一門科學,更是一門藝術;醫療也是人際的、私密的,甚至是精神的。醫療工作需要得來不易的智慧累積,那是演算法所無法取代的。那是以一種真正

有成效、有效率、充滿人性又永續的療癒方式,用來融合「快」與「慢」。 名人推薦 王浩威 (精神科醫師) 林文源 (國立清華大學通識教育中心教授) 林益仁 (臺北醫學大學醫學人文研究所所長) 徐超斌 (急診室醫生) 鄭凱云 (知名主播/健康2.0主持人) 專業推薦 各界讚譽 「令人驚嘆……真摯動人……細膩而深刻……醫療從業人員可以從史薇特這本書中學到照護患者最重要的課題:『做出正確的診斷,幫患者移除不必要的藥物、副作用和不良反應,以及運用大量的時間。長遠來看,如此省下的支出遠比花費的成本還多。慢慢來,但效果更好。』《紐約時報》書評 「考慮進醫學院

或正在攻讀醫學院的人都該拜讀這本書,其實其他人也該看……史薇特這本書是她慢慢找到終生志業的回憶錄。書中不只談如何學習懸壺濟世,也談如何開創生命……她的醫師養成歷程遠比任何爭論式的宣言更加動人。」《大西洋月刊》(The Atlantic) 「史薇特透過病患的動人故事,以及她在醫學院求學的經歷,探索她如何找到一種慈悲的醫療照護方式。這是排解當今一大熱門議題的詳盡指南。」《好當家》(Good Housekeeping) 「這是對一種更人道的療癒體系做出熱情的呼籲,對醫療從業人員或患者來說都是難能可貴的好書。」《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle) 「針對

當前那種犧牲療癒、只講效率的專橫療法,史薇特提供了另一種替代方案。」聖塔克魯茲的《美好週報》(Good Times) 「優美動人……史薇特行文明晰直率,字裡行間洋溢著溫情與智慧。從開篇就緊緊扣住讀者的心弦,一開始即提到其父親住院並與死神擦身而過的揪心經歷……她以冷靜明晰的方式帶大家瞭解,當醫療照護只講求經濟而不再是使命,充滿訴訟而毫無尊重時,我們因此失去了什麼。我們只能祈禱史薇特不是在荒野中吶喊的先知。」《聖雲遊客》(St. Cloud Visitor) 「故事精彩動人……讀來令人不忍釋卷……患者可以從這位良醫的溫馨、親切、博學的療法中獲得慰藉。」科克斯書評(Kirkus Revi

ews) 「這是醫療照護者都該聽取的完善建議。專業人士和普羅大眾都會受到這本好書的吸引。」圖書館雜誌(Library Journal)

小 遠 百 13樓進入發燒排行的影片

用我上次研發的攻略重新挑戰一次點爭鮮大胃王

輕鬆啦各位~

中間沒講話的部分請忽略😂😂😂

我只是一個比較會吃的普通人,我能辦到,大家一定也輕鬆

#大胃王 #點爭鮮

🔻店家資訊🔻

Magic Touch点爭鮮-板橋遠百店

新北市板橋區中山路一段152號13樓

https://www.sushiexpress.com.tw/magictouch/index

🔻不嫌棄的話,交個朋友吧!🔻

追蹤我的IG看更多生活動態:https://reurl.cc/EzdxOK

按讚我的Facebook粉絲專頁:https://reurl.cc/bRpQ1M

訂閱我的YT頻道開啟小鈴鐺:https://reurl.cc/x0qy9b

🔻歡迎合作邀約🔻

[email protected]

🔻素材版權宣告🔻

https://www.bensound.com

https://cliply.co/clip/yt-subscribe-button/

林芙美子與張愛玲作品中婚戀觀之比較—以1940~1950年代作品為中心

為了解決小 遠 百 13樓 的問題,作者葉芯語 這樣論述:

在現在這個自由戀愛結婚的年代,很難想像過去在「家父長制」下女人連自己戀愛結婚的自主權都沒有。「戀愛」這個名詞是在二十世紀才傳入中國與日本。當時兩國為了「富國強兵」,引進西方思想,強調「個人主義」,女性也被納入解放的對象。當時的中日女性處於開始認識新的思想「自由戀愛」,但是卻仍未擺脫傳統社會制度,這之中自然產生很多的掙扎與矛盾。本論文藉由中日兩位當時專門描寫女性的作家—「張愛玲」與「林芙美子」的作品,分析作品中對於戀愛與婚姻的看法,探究當時新舊交替的社會下生存的女性的真實情況。出身名門的張愛玲從小接受中式與西式思想,作品中細膩的描寫當時中國社會女性在戀愛與婚姻中感受到的無奈與掙扎。而林芙美子作

品中的女性充滿生命力,對於戀愛奮不顧身,但對於婚姻卻體認到掙扎與無奈。在看似兩性平等的現代,其實仍未擺脫潛在的「家父長制」思想,兩位作家寫的作品不僅看出當時代女性的生存樣貌,同時也傳達出跨越時代性,至今仍未改變的「戀愛」與「婚姻」的本質。與本論文先藉由大背景分析中國與日本在近代以前的女性觀,與近代之後西方思想的受容狀況,小背景分析兩個作家的家庭背景與感情經歷,再藉由時代與個人的經歷來分析作品,藉此更清楚知道在「婚戀觀」上兩人的差異,中日的差異,與超越時代與國家背景的「家父長制」下女性的「婚戀觀」。

大人不知小人心:100個台灣孩子的啟示

為了解決小 遠 百 13樓 的問題,作者古嘉 這樣論述:

什麼樣的父母,稱得上是『好父母』? 什麼樣的環境,能讓孩子發揮自己的天賦 並從天賦中長出力量? 這100個孩子就在你我的身邊, 也或許是自己孩子的翻版, 只是你從未察覺…… 透過這100個孩子的故事讓我們可以好好思考, 並且更了解孩子在想些什麼,我們又該如何應對…… 這不是某些孩子的特例,而是你我孩子的縮影…… 100個台灣孩子的啟示,真人真事改編,篇篇都是孩子的心聲。 全書自《100個台灣孩子的啟示》共時性的顯影中,鮮明映射二十一世紀目睹怪現狀……從細觀之,成長中的「小事」都是關鍵的「小事」,「比大事重要的小事」;於是原本「兒童的問題」,變成「問題兒童」的標籤,原本「學

生的問題」變成「問題學生」的自我放逐;前因後果,環環相扣,形塑百家不幸的哀歌,迴響於沒有人關心的角隅,浮升於受傷的幼小心靈上。 ~張春榮 『萬般皆下品,唯有讀書高』這句話 被許多家長奉為圭臬。但真的是人人拚個好學歷就能成為人生勝利組嗎?孩子成長過程一昧追求課業成績真的就幸福一輩子嗎?這些本該青春飛揚卻佝僂的身影就在你我身邊。 作者運用極短篇小說的手法,來呈現這100個台灣孩子的故事,醞釀了十年之久,不僅能打動人心,更能讓每個大人省思在教育改革未能令人滿意的現在,我們還能做些什麼? 閱讀本書,可以讓我們從另一個角度來發現孩子們的處境,並且重新思考孩子到底需

要什麼樣的教育;進而用實際的行動,關心周遭的孩子,無條件愛他們原來的樣子,並盡己所能陪伴每一個孩子。 台灣近年的小說創作,關切個人者多,關切社會現象者少。想起六、七十年前,甚至只是二十幾年前,當時台灣小說家所寫的小說,似乎比現今的,多了不少對周遭人、事、地、物的關懷之情。每個世代有每個世代的故事,並不會被前輩作家們述說完畢,而且現在的社會現象並非不值得關心;那麼,為什麼我們不寫一些關切社會現象的小說呢? 有鑑於此,我從我最重視也最熟悉的議題開始──台灣教育以及兒童青少年問題。本書所取題材就是教育問題以及兒童與青少年的困境。全書內容都是由真實故事重組、拼貼後改寫而成的。故事發生時間極

少數在十幾年前,少數在六、七年前,還有些一年多前的;最大多數的故事,則是目前每天正在發生的事。取材有三大來源:一、親眼目睹之經歷;二、聽聞到的案例、三、新聞內容。 本書的100篇極短篇小說,每篇都各自獨立,敘事者的角度、故事主角、敘事時間,都會依照故事需求而調整。重點是呈現各種不同人物的狀況,以集合為台灣教育與兒童青少年困境的整體輪廓。就如真實世界,故事中的角色,有些突破了困境而有些沒辦法,全書當中的故事也因此有喜也有悲,有溫馨、有無奈、有諷刺;整體而言,表現的就是在你我周遭發生的眾多事件。 選擇較淺顯的文字表達,是便於更多讀者閱讀。使用極短篇小說,取的是極短篇言有盡而意無窮的特質

,讓讀者更能延伸思考。期望小說回歸說故事的本質,用生動感人的說故事方式引起讀者共鳴,進而讓我們更願意關注我們生活的世界。

兩岸建築現代化論述的發展與比較

為了解決小 遠 百 13樓 的問題,作者周家緯 這樣論述:

在清末時,西方建築以現代化的優勢姿態進入中國,中國傳統建築受到外來的刺激也著手於現代化,但現代化的方式並非全由自己文化所發展,而是透過了西方現代化的引進促使中國現代化的發展,但這樣的背景下中國建築文化的主體性遭受到西方論述的侵蝕,為了發展中國自我的現代化,各建築論述家們以中國建築文化與西洋建築文化的競合發展為核心,創造出各種建築現代化論述。 為了探討各論述的生成是否合理,本文先分析當時的社會脈絡以及權力脈絡,將現代化過程分為三個時期,分別為清末民初1840~1945年、國共對峙時期1945~1980年以及兩岸開放時期1980後至今,將當時的政策、建築活動、經濟、思潮等作背景的回

顧,配合各論述生成過程,探究論述的形成原因。 在進入各別論述時分析時,先以建築三要素的實用、構造、美觀以及再加入意涵要素所形成的建築四要素解析論述的內容,另外以社會脈絡和權力脈絡對論述的形成進行討論,探討論述與歷史脈絡的關係,最終再輔以論述家的作品進行實際驗證,以此方式評定論述的內容與實踐是否差異,且是否能在當時的背景進行合理的實踐。 本研究的關鍵在於兩岸建築論述「傳統-現代」間的實踐,最終認為在布雜體系下較容易以直接復甦主義進行論述與實踐,在現代建築體系下較容易以歷史主義進行論述與實踐,在後現代建築體下較容易以風土主義進行論述與實踐,並且在實踐的過程會受到政策與經濟的影響,但整體

的思潮是與世界連接著,兩岸的建築發展雖受限於不同政府的政策,有著分岐的特色,但發展方向差異不大,因此在結論上獲得兩岸的論述發展為大同小異的結果。

小 遠 百 13樓的網路口碑排行榜

-

#1.[整層住家]新府路/小遠百旁/家俱電全/品味樓中樓- 591租屋網

... 板橋區整層住家,近捷運、近商圈、隨時可遷入、可開伙、拎包入住、可養寵物、有電梯,新府路/小遠百旁/家俱電全/品味樓中樓. ... 此房屋在1月13日發佈 (8天前更新). 於 m.591.com.tw -

#2.【台北信義】新馬辣Plus遠百A13|和牛九孔鮑魚天使紅蝦紅白 ...

這層樓很多餐廳, 但不太熱鬧耶, 感覺就只有麻辣鍋這間最熱鬧. 【台北信義】新馬辣Plus遠百A13|和牛九孔鮑魚. 原本還想說會很難找, 但遠遠就看到 ... 於 acarpblog.com -

#3.板橋遠百 靜岡勝政日式豬排(中山路遠東百貨13樓)(附菜單)

看看這牽絲的起司豬排~是不是很犯規的感覺!板橋的百貨公司一直都是避暑的好所在。大遠百開張了之後,原本的小遠百人潮就稍微變少了。但小遠百的餐廳 ... 於 julie1798.com -

#4.牛角日本燒肉專賣‧板橋店 燒烤699無限吃到飽 牛角肉質猛猛的

這次先跟朋友們說好,我不烤肉只吃肉,被白眼著答應後,就一起來吃這家位在板橋遠百13樓的超有名燒烤店:「牛角燒肉」啦! IMG_5905. IMG_5906. 這家位於 ... 於 editordiary.pixnet.net -

#5.新北板橋x韓式料理【豆腐村】板橋小遠百/ 捷運板橋站/ 高CP值 ...

店家資料:豆腐村(板橋小遠百店) · 用餐時間:2019年7月 · 營業時間:周一到周日11:00-22:00 · 電話:02 2956 1484 · 地址:新北市板橋區中山路一段121號13樓( ... 於 plainorg.pixnet.net -

#6.板橋【牛角日本燒肉】2hr燒烤無限吃到飽!選擇多品質好

建議大家可以上官網看一下分店資訊板橋遠百13樓這間是週一~週五全時段都有供應 ... 好像不是每間分店都用碳火我們吃的這家就不是不過可以自行調整大火、中火、小火是蠻 ... 於 yukiblog.tw -

#7.遠百信義A13 開幕之際,整理「5 大亮點」你不能錯過!

「YKNK club」由頂級和牛燒肉品牌「樂軒」打造的全新燒肉店,YKNK為燒肉日文yakiniku之縮寫,插旗遠百信義A13最頂層十四樓,結合燒肉與酒吧,甚至還有KTV ... 於 www.gq.com.tw -

#8.板橋 小遠百蔬食料理吃到飽【果然匯自助百匯】時尚Buffet滿滿 ...

板橋又有新的蔬食餐廳開張啦!果然匯板橋店擁有明亮與綠化的舒適用餐空間,讓吃素食料理也可以很時尚,這裡提供百道的蔬食菜色不論是手做披薩、中西義式 ... 於 f6616tw.pixnet.net -

#9.遠百信義店A13懶人包|40家必吃美食餐廳(附菜單)|必逛樓層 ...

從樓層規畫可以看出,遠東信義店A13的威秀影城為10~ 14F,佔了4層樓。而美食街與餐廳在1、2、4、9、14樓都有設置,相較其他百貨為高。由此可以 ... 於 pinpinvivi.com -

#10.遠百信義A13 樓層攻略9大必逛亮點樂高專賣店、威秀頂級影廳

這篇就先跟大家分享目前遠百信義A13的樓層規劃和個人推薦的9大亮點吧!! ... 大食代-寶島冰果室、CAPATINA義式冰淇淋、頂呱呱X美國功夫茶、小食堂. 於 drbackpacker.com -

#11.【板橋美食制霸】2022板橋餐廳必吃推薦!大遠百府中

地址:新北市板橋區中山路一段152號號5樓(板橋小遠百內,google map) ... 地址:新北市板橋區國光路39號(捷運板橋站步行13分鐘,google map) 於 anrine910070.pixnet.net -

#12.BLVCK 台灣旗艦店正式登陸台北信義遠百A13,超值開幕優惠 ...

今回BLVCK 更預計要於2021/09/01 在台北信義遠百A13 二樓開設全球首間品牌旗艦店門市,整 ... BLVCK 開幕帶來COUP 聯名香檳組合、小涼院合作霜淇淋! 於 news.openpoint.com.tw -

#13.2020不只是百貨公司:遠百信義A13開箱趣 - 活力小太陽

2020年正式於信義區進駐的全新第五代店「遠百信義A13」,主打全台唯一「全客層智能商場」,整體為科技感十足的建築風格,4樓外觀為挑高11米玻璃光廊, ... 於 nakamaaa66.pixnet.net -

#14.遠百信義A13 全樓層攻略! 信義遠百美食餐廳推薦,全樓層介紹 ...

台北信義區的百貨公司繼微風南山加入後,2019/12/25 遠百信義A13 也將開幕 ... 10~13樓有威秀影城,1樓也有蘋果直營旗艦店、超美的LADY M. 於 may1215may.pixnet.net -

#15.遠東百貨遠百信義A13。4樓懷舊時光埕超好拍

【遠百信義A13樓層介紹】百貨戰區新亮點-遠東百貨遠百信義A13。4樓懷舊時光埕超好拍,台灣首間「樂高授權專賣店」、頂級威秀、各式美食,等你一一挖掘 ... 於 joan770712.pixnet.net -

#16.瓦城泰國料理-遠百板橋店地圖|地址

新北瓦城泰國料理-遠百板橋店地圖上地址:新北市板橋區中山路一段152號13樓,緯度、經緯座標:「25.01102、121.46429」,分類:新北市板橋區泰式料理,電話:02-2958-9133. 於 poi.zhupiter.com -

#17.【遠百新貴】-板橋區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

遠百 新貴位於板橋區,近捷運府中站、站前公園、悅淨幼兒園。屋齡25 年,總戶數61 ,樓高13 樓。更多遠百新貴房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#18.台中大遠百威秀影城電影時刻表

台中大遠百威秀影城. 歡樂好聲音2. Sing 2 ... 電話:04-22588511 地址:台中市台中港路二段105號13樓 官網:http://www.vscinemas.com.tw/ 官網訂票. 於 movies.yahoo.com.tw -

#19.【板橋中山路美食】牛角日式炭火燒肉@肉質好,吃到飽比較 ...

... 上吃到飽,所以她還蠻常光顧的,牛角板橋店位於小遠百13樓,百貨公司裡餐廳不多說外,週邊的MERCI CAFE、無敵漢堡、義面坊都是不同選擇的餐廳喔! 於 elsa30.pixnet.net -

#20.板橋遠東店 - 湯姆熊歡樂世界

門市電話:. 02-8952-4101 · 門市地址:. 新北市板橋區中山路一段152號8樓、13樓 · 營業時間:. 上午11點至晚上10點 · 鄰近地標:. 板橋火車站,新北市政府,FE21,板橋遠東 ... 於 www.tomsworld.com.tw -

#21.遠百A13電梯突下墜「14樓掉到11樓」 6民眾受困嚇壞!業者急 ...

台北遠百信義A13昨(11/15)發生電梯故障事件,多名民眾一度受困,遠百表示,已於事發第一時間啟動內部SOP通報,電梯並在30分鐘內恢復正常運作,對於 ... 於 tw.appledaily.com -

#22.板橋遠百 - MMyz

位於板橋遠百13樓豆腐村好吃的豆腐鍋現在也推出套餐韓式的炸雞選擇性多小菜可以 ... 其實注意到板橋遠東百貨(小遠百)13樓的「開飯川食堂板橋店」已有段時間,之前曾經 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#23.台北信義遠百A13 | xiaohua

信義A13遠百開張到今天只有一個多月。開張的那一天我們正好來台北看牙醫。看完後就來A13看熱鬧了。 臺灣地方小可是我總 ... 於 hslu.wordpress.com -

#24.遠百信義A13來了!頂級威秀、深夜食堂成賣點,徐旭東3招 ...

說穿了,業者都是透過創造「體驗」,延長顧客停留在館內的時間,遠百A13把重心鎖定在餐飲。以往百貨一樓門面大多是國際名牌,A13則是請來鼎泰豐,以及千層 ... 於 www.bnext.com.tw -

#25.遠東百貨

Ltd,亦有多種縮寫,如FE21' 、MegA、FE City等),簡稱遠東百貨、遠百與大遠百, ... 至13樓還設有雲霄飛車等遊樂設施,曾與東帝士百貨並列為台南兩大百貨公司,為 ... 於 www.wikiwand.com -

#26.開飯川食堂- 板橋店| 24小時線上餐廳訂位 - EZTABLE 簡單桌

新北市板橋區中山路一段152號13樓 ... 持Happy Go卡,可再加贈1小時,以此類推,最高上限4小時,停車場限定為「FE21遠東百貨板橋店停車場」,請至1F或11F服務台兌換。 於 tw.eztable.com -

#27.【象山站】遠東百貨遠百信義A13,全台第一家宵夜 ... - 貓大爺

「遠東百貨信義店A13」2019/12/25開幕,成為台北信義計畫區第14間百貨公司。 ... 小心得:「遠東百貨遠百信義A13」大小餐飲達60家,比例非常高,其它 ... 於 lordcat.tw -

#28.[遠百信義A13]HOOTERS信義店~迎接台北信義區百萬級美景

來到14樓,是所謂的<遠百深夜食堂>,共有七家店家都是營業至凌晨兩點,其中最引人注目的便是HOOTERS美式餐廳,在台經營了22年,開設分店進駐遠百信義A13, ... 於 ifunny.blog -

#29.遠東百貨- 维基百科,自由的百科全书

1976年開業,位於公園路與民族路口,為臺南市現代百貨公司始祖之一,原址為臺南市立圖書館,開業之初10至13樓還設有雲霄飛車等遊樂設施,曾與東帝士百貨並列為台南兩大百貨 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.台中百貨公司美食懶人包| 2021週年慶開打精選30間 ... - 剎有其食

漢來軒台中店位於台中廣三SOGO百貨13樓,結合粵菜、上海本幫菜、四川菜等 ... [台中大遠百美食] 鼎泰豐@小籠包2訪還是好好吃(台中添好運開幕情報) ... 於 safood.tw -

#31.元定食-板橋遠東百貨分店@ 澎湖爪蛙的點點滴滴 - 隨意窩

201309010725元定食-板橋遠東百貨分店 ?美食. 小遠百餐廳; 板橋日式定食; 板橋平價日式料理. 元定食-板橋遠東百貨分店 說明:位於新北市板橋區的遠東百貨13樓平價日本 ... 於 blog.xuite.net -

#32.開眼電影網

台中大遠百威秀影城【台中首輪】上映影片:355:諜影特攻,再說一次我願意,西城故事,月影, ... 地址: 台中市西屯區台中港路二段105號13樓 (地圖); 電話: (04)2258-8511 ... 於 www.atmovies.com.tw -

#33.板橋店 - 饗食天堂

新北市板橋區中山路一段152號12樓(FE21遠東百貨板橋店12F). 02-2952-8986. 座位數:370位. 包廂:無. 營業時間:. 午餐11:30 - 14:00 下午餐14:30 - 16:30 於 www.eatogether.com.tw -

#34.【信義遠百A13 4樓】信義區最值得逛的高顏值網美百貨/信義遠 ...

只要在這裡逛一下,就會發現差不多每個經過的都會拿起相機拍照!! A13 4樓除了手梯這裡值得拍外,其他還是有很多小細節能拍照的哦~~. 於 soz310.pixnet.net -

#35.《懶人包》『遠百信義A13 餐廳、美食街』- 32 間餐廳

《懶人包》『遠百信義A13 餐廳、美食街』- 32 間餐廳、菜單餐點全攻略(2020.11 最後更新) · 1. Danny chicken 感覺炸雞. · 2. FOOD OPERA 食代館. · 3. 小南門豆花. · 4. 東屋 ... 於 xnfood.com.tw -

#36.遠東百貨股份有限公司 - 104人力銀行

應徵遠東百貨股份有限公司工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 於民國109年年初最新開幕的信義A13,不但吸引頂級影城、蘋果旗艦店等,並且結合數位賣場及深夜食堂, ... 於 www.104.com.tw -

#37.【新北】板橋遠東百貨 饗食天堂食記 + 板橋大遠百 - POPO的 ...

饗食天堂在舊的遠東百貨. 用餐後心得覺得新竹店和大直店東西好像比較多. 但是板橋店也是吃得很撐就是了. 另外. 從停車場搭電梯結果只到13樓. 於 zaq0930.pixnet.net -

#38.台北信義區美食【鼎泰豐遠百信義A13】台灣必吃米其林料理/必 ...

Mar 25. 2020 16:09. 置頂 台北信義區美食【鼎泰豐遠百信義A13】台灣必吃米其林料理/必點招牌小籠包/甜點50元起就有/服務優免費熱茶無限喝到飽. 2132. 創作者介紹. 於 ub874001.pixnet.net -

#39.遠百雙北影城關閉板橋中山、遠百桃園湯姆熊暫停營業 - 元氣網

遠百 (2903)表示,雙北地區配合「第三級警戒」防疫,遠百信義A13、板橋 ... 另,遠百板橋中山、遠百桃園12樓湯姆熊歡樂世界5月15日18:00起至6月8日 ... 於 health.udn.com -

#40.[板橋] 遠東百貨13樓知多家

許久沒來知多家了,這次到板橋遠東來逛逛,順便來看一下晚餐有什麼可以吃的,發現其實板橋遠東美食館有幾家不錯的西式、日式、中式餐廳,看來看去有的 ... 於 sedo888.pixnet.net -

#41.板橋小遠百美食 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,遠東百貨美食餐廳,小遠百13樓,板橋小遠百樓層介紹,板橋大遠百美食2020,板橋小遠百怎麼去,板橋大遠百美食吃到飽,板橋遠百附近美食,板橋大遠百樓層介紹. 於 atm.iwiki.tw -

#42.板橋豆腐鍋【豆腐村】板橋遠百餐廳板橋韓式料理推豆漿霜淇淋

豆腐村Tofu Village – 遠百板橋店 · 板橋豆腐村位於板橋遠百(小遠百)的13樓, · 門口擺了些黃豆跟黑豆? · 這裡面是現蒸的豆腐,是小菜之一, · 店內空間簡單 ... 於 lanlan.tw -

#43.最早進場卻最晚開!遠百A13用「這4點」顛覆信義一級戰區

遠百A13 是由知名建築師姚仁喜設計的外觀,結合金屬、玻璃與簡潔線條,上題講到的Apple Store,則是從地上一樓延伸到館內的B1美食街商場,每一間百貨商場最 ... 於 www.bella.tw -

#44.【遠百信義A13懶人包】重點全在這一篇!全台首間樂高授權 ...

遠百 信義A13不只有全新餐廳、美食,更有許多好玩、好逛的娛樂、家居、家店品牌進駐,如全台首間樂高授權 ... 10~13樓【映畫新視野】:威秀影城頂級品牌MUVIE CINEMAS. 於 www.marieclaire.com.tw -

#45.《松下新宿》喜來登遠百商圈精品小豪宅A1-11 - 好房網

位於新竹縣竹北市自強北路的《松下新宿》喜來登遠百商圈精品小豪宅A1-11。 ... 110年10月, 竹北市自強北路【松下的大道】A13棟3樓, 電梯大樓. 1,110萬. (含車位價). 於 buy.housefun.com.tw -

#46.新北板橋x韓式料理【豆腐村】板橋小遠百捷運板橋站高CP值...

韓國板橋車站到小遠百,2020年8月24日— 店家資料:豆腐村(板橋小遠百店) 用餐 ... 朋友很推薦這家豆腐村,而我剛好很落伍的沒吃過,就來朝聖看看 位在FE21小遠百的13樓 ... 於 entry.kragoda.com -

#47.遠百竹北1/20開幕!精品、美食、各樓層櫃位資訊帶你搶先 ...

8F 食尚新文化/客服中心/多功能展演廳/空中花園/贈品處. 旭集和食集錦小福利火鍋會所果然匯. 三家著名的吃到飽餐廳匯集在八樓,旭 ... 於 3yboy.tw -

#48.豆腐村板橋店︳吃完溫暖豆腐煲,來支冰涼豆腐霜淇淋,將將好

豆腐村板橋店地址:新北市板橋區中山路一段152號13樓(遠百13樓——不是大遠百,是小遠百喔) 電話:(02)2956-1484 營業時間:11:00~22:00 *提供兒童 ... 於 kklove0620.pixnet.net -

#49.遠百信義A13最後一家插旗信義區,徐雪芳坦承:這是血淋淋的 ...

旗下擁有遠東百貨、遠東SOGO、巨城、愛買等零售通路品牌的遠東集團,早在2003年就標下A13地段。過去16年來,整個商圈平地高樓萬丈起,最新、最炫的百貨此 ... 於 www.gvm.com.tw -

#50.復古美食街以及營業到凌晨兩點的深夜食堂.遠百信義A13

遠東百貨 信義店A13於12月25日正式進駐百貨一級戰區的信義區, ... 10-13樓:威秀影城 ... 很有味道的「福來許小食堂」,賣的是台灣古早味小吃。 於 ireneslife.com -

#51.卡氏股份有限公司板橋小遠百營業所

公司名稱, 卡氏股份有限公司板橋小遠百營業所 複製公司名. 登記地址, 看地圖 ... 新北市板橋區深丘里中山路1段152號1至13樓及地下1樓. 統一編號70768954. 於 www.findcompany.com.tw -

#52.台北一日遊推薦|遠百信義A13~一秒來到大稻埕復古的懷舊街道

信義區各家百貨林立,但我今天要分享的是很獨特的遠百信義A13. 為什麼說它很獨特呢? 因為它不同於一般百貨,在4樓打造出大稻埕美食空間. 於 mai0104.pixnet.net -

#53.Top 10 遠東百貨(板橋)附近最佳餐廳 - TripAdvisor

遠東百貨 (板橋)附近餐廳:在Tripadvisor 上查看新北板橋遠東百貨(板橋)附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 ... 板橋區中山路一段152號13樓 ... 上癮異國小廚. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#54.板橋中山遠百店 - 涮乃葉分店資訊

店家地址新北市板橋區中山路1段152號10樓分店據點 ... 週日~週四13:00-21:00 ... mega city→遠東百貨(涮乃葉中山遠百店)→正隆廣場→新埔站3號出口→萬泰銀行(捷運新 ... 於 syabuyo.com.tw -

#55.【新開店】免費多吃一貫!板橋新「點爭鮮」開幕

近期除了朝聖新北耶誕城外,別忘了到小遠百一嘗美味的「MAGiC TOUCH點爭鮮」,今年10 ... 地址:新北市板橋區中山路一段152號13樓(板橋遠百中山店) 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#56.3優勢「後發先至」插旗信義A13!遠百徐雪芳16年磨一劍連 ...

1月3日,在遠東百貨信義店A13試營運1周後,遠東百貨總經理徐雪芳向《今 ... 首家授權專賣店,有許多收藏等級的產品;位於10至13樓的威秀影城,是信義 ... 於 www.wealth.com.tw -

#57.營業到凌晨兩點!遠百信義A13必吃深夜燒肉「YKNK club」開幕

遠百 信義A13深夜燒肉「YKNK club」潮到翻!超炫霓虹光KTV包廂歡唱到凌晨~必吃「厚切牛舌、劍心牛小排」. 深夜大嗑燒肉還可以歡唱KTV! 於 www.elle.com -

#58.甜點控快收下!遠百信義A13「網友瘋狂10大甜點地圖」大公開

COSMO Angel現在就為大家整理遠百信義A13「十大必吃美食甜點」! ... □1/1及1/4、1/5,打卡拍照#GODIVA可芙即可兌換一份甜蜜巧克力小禮. 於 www.cosmopolitan.com -

#59.遠東百貨板橋中山店- 想吃日本靜岡勝政豬排不用跑遠囉!11/18 ...

想吃日本靜岡勝政豬排不用跑遠囉!11/18新北市第一家,就要在遠百板橋中山店13樓開幕了,小編已迫不及待要去品嚐板橋限定口味,提醒大家!用餐要現場侯位不接收訂位喔, ... 於 www.facebook.com -

#60.遠百信義A13最強美食推薦攻略!60家美食名店+10大開幕亮點 ...

遠百 信義A13由知名建築師姚仁喜設計,銀灰色的建築外觀加上大量的玻璃透明空間設計相當簡約現代,全館涵蓋地上14樓、地下3樓,其中最受矚目的包含全台首家 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#61.板橋大遠百威秀影城Vie Show Cinemas Banciao Mega City

板橋大遠百威秀影城是威秀影城於新北市的第一個據點。座落於新板特區板橋大遠百複合式商場內的10樓,為全數位化影城,全面採用最先進 ... 13:20 · 17:10 · 21:00 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#62.板橋遠百的所有美食餐廳| FonFood瘋美食:找餐廳,找食記

新馬辣經典麻辣鍋(板橋遠百店) ... 涮乃葉syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽(板橋中山遠百店) ... 牛角日式炭火燒肉(板橋店). 新北市板橋區中山路一段152號13樓. (板橋遠百) ... 於 www.fonfood.com -

#63.分店資訊| 瓦城Thai Town Cuisine

板南線【板橋站】1號出口正對面. 備註. 一~五供餐至14:00 / 21:00 六~日供餐至14:30 / 21:00. 板橋遠百店. 新北市板橋區中山路一段152號13樓 · 填寫本店線上滿意度問卷. 於 www.thaitown.com.tw -

#64.台北最新景點【遠百信義a13】必吃特色餐廳推薦

精彩內容都在影片裡,記得訂閱+小鈴鐺! 【遠百信義a13】 四樓美食街重現「大稻埕」復古風華,. 以台灣90年代街景打造美食街 ... 於 taiwantour.info -

#65.《小姑食記》捷運板南線/板橋站/新板特區美食~八坂丼屋.平價 ...

小遠百 12樓美食街,得坐電梯到11樓或13樓再換手扶梯,八坂丼屋的店面很大又明顯,旁邊就是大名鼎鼎的饗食天堂。 DSC01919. 門口有放大版的菜色圖,每碗看 ... 於 bajenny.com -

#66.遠東百貨股份有限公司

新北市板橋區深丘里中山路1段152號1至13樓及地下1樓設立日期:0890526 狀態:營業中. 97167315, 遠東百貨股份有限公司台南成功分公司 臺南市東區成大里前鋒路210號1至6樓 ... 於 www.twincn.com -

#67.小遠百美食街

小遠百 12樓美食街,得坐電梯到11樓或13樓再換手扶梯,八坂丼屋的店面很大又明顯10. 福來許小食堂. 電話:02-8786-4959 由福來許餐飲團隊精心收錄多道在地特色小吃、 ... 於 newheel.fr -

#68.鼎泰豐遠百A13信義店取餐路線 - Uber

2-2 若車輛停置於B2,直接進入百貨並搭乘手扶梯前往一樓,即可抵達鼎泰豐。 photo 2020-02-09 10-39-13. 提醒您:請参考 百貨取餐指引 ,建議將安全帽 ... 於 www.uber.com -

#69.藏壽司板橋中山遠百店 - E排客

藏壽司板橋中山遠百店. 6. 43487. $300~$350 /人. 查看侯位狀況. 地址. 新北市板橋區中山路一段152號5樓. 近台北捷運板南線「板橋站」2號出口 ... 於 e-pai-ke.com -

#70.[台北美食]《鼎泰豐》(遠百信義A13店) 小籠包の代名詞#信義區 ...

[台北美食]《鼎泰豐》(遠百信義A13店) 小籠包の代名詞#信義區#市貿101站@蛋寶趴趴go · 地址:台北市松仁路58號1樓(遠百信義A13) · 交通:捷運市政府站3號 ... 於 eggface45.pixnet.net -

#71.【新北-板橋區】和民居食屋 板橋遠東百貨13樓 - 珍妮佛的花草 ...

【新北-板橋區】和民居食屋─板橋遠東百貨13樓 ... 不過還是個小小的缺點,就是豬排的粉有些裹得厚了,因為豬排很嫩,再加上下面泡著醬汁. 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#72.連皇帝也擋不住的民生大事- 大家一起來【開飯】

【開飯川食堂】板橋店的內部空間不小,看官網是說可以容納到120席的座位。 ... 因為【開飯川食堂】板橋店是位在小遠百的13樓,這邊還有一大片的落地窗 ... 於 topman99.pixnet.net -

#73.板橋遠東百貨中山店| 2022年最新最齊全的特賣會、特價、廠拍

板橋遠東百貨中山店- #全面五折起#型男#雅痞#休閒#成套西裝#超值優惠#買到賺到#遠百中山店六樓... 板橋遠東百貨中山店- ⚡️直播時間:1/26(三) 12:00-13:00 ⚡️直播 ... 於 tw.discount.wave-base.com -

#74.新北板橋x川菜【開飯川食堂】 捷運板橋站/ 板橋小遠百/ 多人 ...

... 可刷卡地址:新北市板橋區中山路一段152號13樓(板橋小遠百FE21)中午跟 ... 新北板橋x川菜【開飯川食堂】 捷運板橋站/ 板橋小遠百/ 多人聚餐/ 超 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#75.【懶人包】「遠百信義A13」全樓層介紹!樂高授權專賣店和威 ...

「遠東信義A13」於12月25日盛大開幕,不僅有台灣首家樂高授權專賣店、威秀影城MUVIE CINEMAS、台北101絕美景致,更有各大精品、運動、美妝、美食、 ... 於 www.niusnews.com -

#76.信義遠百A13全樓層介紹+最強美食推薦攻略!60家美食名店+ ...

遠百 信義A13由知名建築師姚仁喜設計,銀灰色的建築外觀加上大量的玻璃透明空間設計相當簡約現代,. 全館涵蓋地上14樓,地下3樓,其中最受矚目的包含全台首家 ... 於 maggielife.tw -

#77.遠百板橋13F - 遠東百貨

以高品質的新鮮食材、地道的泰式佳餚、真心為您的貼心服務、現代雅緻的用餐氛圍,獲得數千萬來客人次的肯定與支持。 服務據點請選擇您欲前往的分店。 遠百板橋13F 02-2958- ... 於 www.feds.com.tw -

#78.新北市板橋區新站路 - 郵遞區號查詢

03521905, 遠東百貨股份有限公司, 徐旭東, 新北市板橋區新站路16號18樓 · 04207221, 裕民股份有限公司, 徐雪芳, 新北市板橋區新站路16號18樓. 於 zip5.5432.tw -

#79.遠百竹北美食餐廳懶人包整理

世界唯一!百貨裡的客家古厝、客家老街!繼遠百信義A13將大稻埕完美復刻後,位於七樓的「客家 ... 於 y00.tw -

#80.新北『小遠百美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

新北小遠百美食餐廳推薦,新北小遠百美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗 ... 新北市板橋區中山路一段152號13樓 ... 豆腐村|葷素皆可的韓式嫩豆腐煲-板橋小遠百店. 於 ifoodie.tw -

#81.瓦城板橋遠百店| Book Now! - inline online bookings

瓦城板橋遠百店is located at and serves cuisines. ... 板橋遠百店. 4.0 67 review(s). 13, 152, Section 1, Zhongshan Road, Banqiao District, New Taipei City, TW. 於 inline.app -

#82.遠百A13電梯恐怖墜落!乘客14樓「大怒神」慘受困官方緊急回應

小 中 大. △信義遠百A13。(圖/記者黃士原攝). 記者曾羿翔/綜合報導 台北遠百信義A13在15日中午驚傳電梯故障,乘客突然從「14樓下墜到11樓」飽受 ... 於 www.ettoday.net -

#83.最強潮流購物熱點!遠百信義A13網羅全球夯牌,全新打卡點

遠百A13 的6樓與7樓兩樓層,匯集了信義區最齊全的潮流品牌。從1980年誕生於美國加州,代表西岸美式街頭風的塗鴉字體Stussy、傳遞LA第一手街頭文化的X-Large ... 於 www.vogue.com.tw -

#84.一天玩樂跟著走!2020 年親子必訪 遠百信義A13

遠百 信義A13 一共有14 層樓,J 小編發現每層主題都是特別設計命名,像是「感官研究室」、「創藝食驗所」、「饗往天際線」,諧音文青感讓人有耳目一新的 ... 於 mamasandpapastw.com -

#85.[信義區美食]思鄉病解憂牛肉麵/在藥局裡吃牛肉麵/連2屆台北 ...

遠百 信義A13的四樓佈置成大稻埕老街的樣子,超有懷舊復古的感覺,網美IG照打卡衝一波!!而思鄉病解憂牛肉麵就位於其中,建議大家可以直接從遠百 ... 於 www.tiffany0118.com -

#86.食 板橋小遠百13樓 開飯川食堂 平價美味、CP值超高の川菜 ...

今天選在板橋小遠百13樓的開飯川食堂用餐. 雖說✿小哭✿上週末也是來這用餐. 只是當時沒帶相機出門,so藉著這次吃飯的機會. 於 justamy9282.pixnet.net -

#87.板橋大遠百美食特搜!火鍋、吃到飽、米其林料理通通有

鄰近板橋火車站的Mega City 板橋大遠百美食餐廳可是超多的, ... 位於板橋中山路一段上小遠百13樓的豆腐村韓國嫩豆腐煲專門店,為全國最大韓國菜連鎖 ... 於 www.gomaji.com -

#88.小遠百13樓 - 零售貼文懶人包

遠百 板橋13F - 遠東百貨。 以高品質的新鮮食材、地道的泰式佳餚、真心為您的貼心服務、現代雅緻的用餐氛圍,獲得數千萬來客人次的肯定與支持。 服務據點請選擇您欲前往的 ... 於 retailtagtw.com -

#89.【新北板橋食記】和食酒EN(板橋大遠百)。全新菜單亮麗登場

位在板橋大遠百11樓, 有個獨立空間的日式餐廳[和食酒EN], 之前感覺裡面應該高級昂貴吧! 深怕進去就當洗碗工出不來, ... Sunny & Ivy の時光小站. 於 ivy2156.pixnet.net -

#90.遠百信義A13試營運空間、品牌亮點在這裡 - NOWnews今日新聞

小 ; 中; 大. 記者許家禎/ 台北報導. 2019-12-24 17:47:37. 遠東百貨旗下遠百信義A13將正式進軍全世界百貨密度最高的信義商圈,將於12月25日試營運。除4樓有極具台灣老 ... 於 www.nownews.com -

#91.找小遠百相關社群貼文資訊

遠百 板橋- 遠東百貨。 營業資訊Business information · 營業資訊. 營業時間11:00~22:00 · 地址. 新北市板橋區中山路一段152號· 大眾運輸. 捷運板南線板橋站2號出口,步行約 ... 於 diningtagtw.com -

#92.【遠百信義A13】14 樓最強主題餐廳搶先看 ... - 上報Up Media

【遠百信義A13】14 樓最強主題餐廳搶先看! LOBSTERFOODS&STEAK、YKNK club、時尚筷炒、月月泰式燒烤. 讚3,756. 分享 · 用LINE ... 於 www.upmedia.mg -

#93.餐廳據點 - 開飯川食堂KAIFUN TOGETHER

板橋店| 板橋中山遠百13F. 地址:. 新北市板橋區中山路一段152號13F (板橋中山遠百). 電話 ... 於 www.kaifun.com.tw -

#94.分店資訊 - 果然匯|多國蔬食百匯

新北板橋店|板橋中山遠百11F. 新北市板橋區中山路一段152號11樓. 02-2956-2888. 未滿三歲以下之幼兒免費; 三歲(含)以上~未滿五歲之幼兒酌收100元; 五歲(含)以上~未滿 ... 於 www.fruitfulfood.com.tw -

#95.【新北美食】日本規模最大的連鎖燒肉吃到飽- 牛角板橋小遠百店

天呀!有多久沒有吃肉吃到怕! 來!想挑戰的絕對不能錯過這間日本最大連鎖燒肉吃到飽「牛角」 介紹看這邊▽ 位在板橋小遠白13樓是新北市唯一分店 ... 於 liankaogo.pixnet.net -

#96.遠百信義A13 全面數位化- 時尚消費- 中國時報 - 中時新聞網

字級設定:小中大特. 遠百信義A13 8樓有全台最大超過135坪的「SONY直營旗艦店」。(盧禕祺攝). 遠百信義A13 14樓引進瓦城全新泰式料理「月月」全台獨 ... 於 www.chinatimes.com -

#97.小遠百13樓的彩蛋和評價,FACEBOOK、YOUTUBE和線上看

在小遠百13樓這個產品中,有1篇Facebook貼文,粉絲數超過4萬的網紅板橋區美食里,也在其Facebook貼文中提到, 適合家庭聚餐的豆腐村韓式料理,就在 ... 於 movie.mediatagtw.com -

#98.遠百信義A13美食餐廳整理星洲蝦麵蝦跳跳~好拍懷舊場景

遠百 信義A13必看-四樓復古街市餐廳區. 百貨公司一樓有電扶梯可直達4樓美食區, 悠閒搭著長長電扶梯就不用一直轉 ... 於 paulyear.com