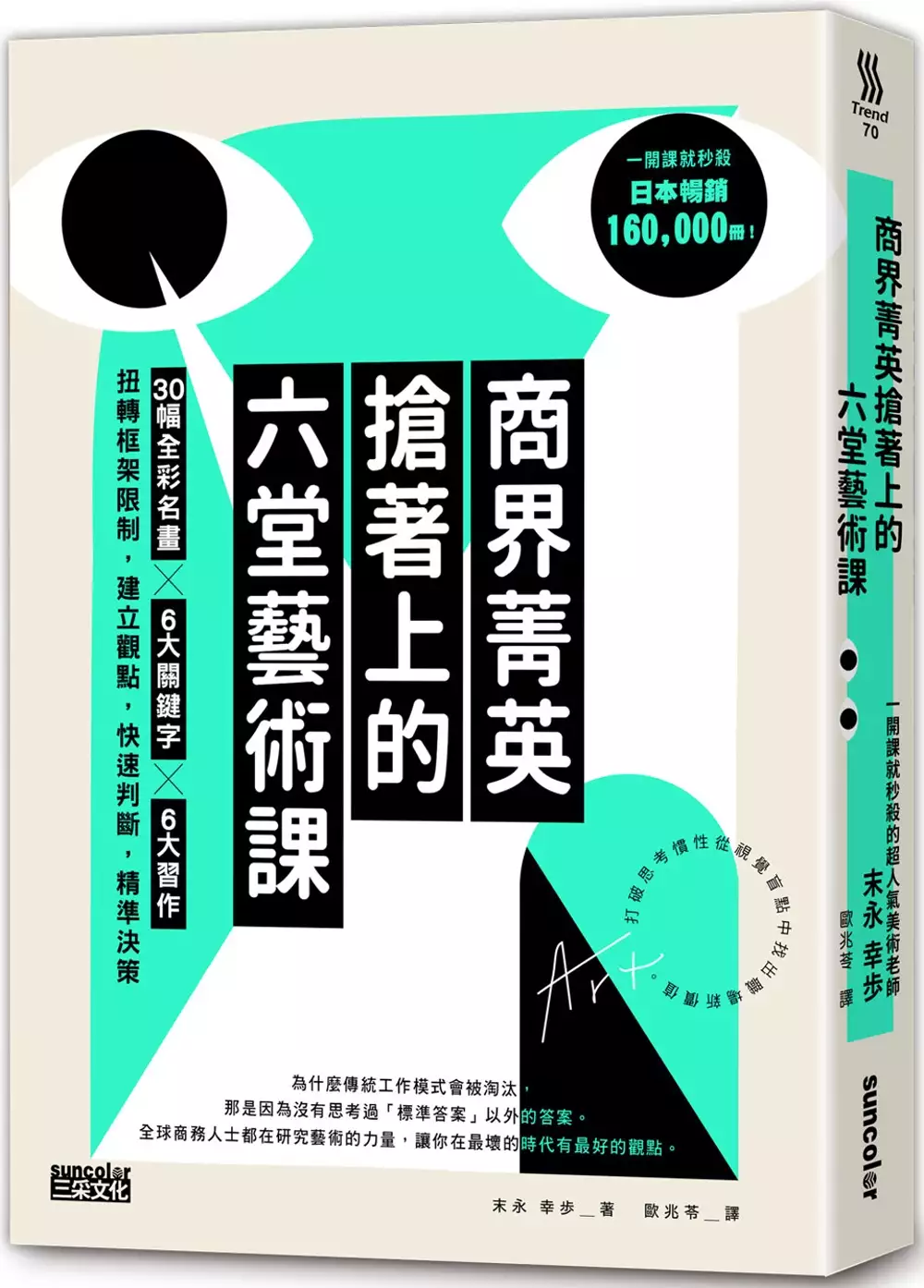

岡山地名由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦末永幸歩寫的 商界菁英搶著上的六堂藝術課:30幅全彩名畫╳6大關鍵字╳6大習作,扭轉框架限制,建立觀點,快速判斷,精準決策 和(日)村井康彥的 出雲與大和:探尋日本古代國家的原貌都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三采 和社會科學文獻所出版 。

國立彰化師範大學 國文學系 周益忠所指導 廖彤萱的 宋代詩文中的羹詩研究 -以陸游的作品為例 (2020),提出岡山地名由來關鍵因素是什麼,來自於陸游、羹詩、羹湯、療癒。

而第二篇論文輔仁大學 跨文化研究所翻譯學碩士班 横路啓子所指導 陳靜茵的 香港作家陳浩基《13.67》日譯本與英譯本的文化翻譯策略研究 (2019),提出因為有 《13.67》、文化詞彙、中文熟語、翻譯策略的重點而找出了 岡山地名由來的解答。

商界菁英搶著上的六堂藝術課:30幅全彩名畫╳6大關鍵字╳6大習作,扭轉框架限制,建立觀點,快速判斷,精準決策

為了解決岡山地名由來 的問題,作者末永幸歩 這樣論述:

一開課就秒殺,日本暢銷160,000冊! 為什麼傳統工作模式會被淘汰,那是因為沒有思考過「標準答案」以外的答案。 全球商務人士都在研究藝術的力量,讓你在最壞的時代有最好的觀點。 打破思考慣性從視覺盲點中找出職場新價值。 ★重磅推薦 1.「你會開始懷疑眼前所有的理所當然,思考的起點都源自於此。」──YT頻道訂閱人數突破400萬知識網紅 中田敦彦 2.「看了這本書我更是深深體會到『藝術=思考力』!」──教育改革實踐家 藤原和博 3.「想之前先看,沒有細心觀察就不可能有深度思考。」──研究者、作家 山口周 4.「爆炸性有趣!我開始被現代藝術吸引了!」──立

教大學經營學部教授 中原淳 5.「解放人類知覺與表現的魔法。」──戰略設計士 佐宗邦威 「參觀過蔚為話題的特展,就覺得鑑賞過畫作」 「在評價很高的店裡用餐,就覺得享用過美食」 「瀏覽網路新聞或社群軟體上的文章,就覺得了解了全世界」 「用LINE發送訊息,就覺得和別人聊過天」 然而,這些行為裡真的存在你自己的觀點嗎? 日本超人氣美術老師,用國中生也看得懂的寫法,將「藝術思考(Art Thinking)」觀念入門化,一個將創意變現的新方法。 擺脫傳統知識型、技術型的藝術評論,而是用藝術思考的視角拓展新的可能性。獨特的授課方式在學生圈擁有超高人氣,教過的學

生超過700名,普遍得到「原來美術課這麼有趣!」、「原來思考所有事情的根本都和藝術有關!」等評價。 近年更針對商務人士開設藝術商業講座。 ★二十世紀藝術史的6大關鍵字,搭配世界聞名的30張畫作鑑賞進行腦力激盪 CLASS 1 馬諦斯《綠條紋的馬諦斯夫人》:自我。 CLASS 2 畢卡索《亞維農的少女》:真實與謊言。 CLASS 3 康丁斯基《構成第七號》:刺激本能與想像。 CLASS 4 杜象《噴泉》:鍛鍊獨到的眼力。 CLASS 5 波洛克《第1A號》:抽象中理出邏輯。 CLASS 6 安迪沃荷《布里洛盒》:藝術與商業的界線。 ★用6大習作將僵

化的行為模式打掉重練! 習作1 畫一幅自畫像:找出現在的思考瓶頸,重拾挑戰的勇氣。 習作2 畫一顆寫實的骰子:學會輸出鑑賞,激發自我觀點的多樣性。 習作3 一百字短篇故事:把所思所想轉化成文字,把創意變現。 習作4 常識圈選YES或NO:打破視覺限制,看到別人看不到的細微之處。 習作5 五分鐘塗鴉:放空雜亂的思緒,激發最大學習效率的輸入方法。 習作6 分類與定義:同時注意整體和細節,練就任何素材都能跨界的能力。 學會任何競爭都能活下去的創意思考術!

宋代詩文中的羹詩研究 -以陸游的作品為例

為了解決岡山地名由來 的問題,作者廖彤萱 這樣論述:

陸游的詩作數量是歷代文人中最多的,除了數量之外,他的作品風格相當鮮明,而且可以大致按照他的人生經歷分期,以詩作風格分為愛國詩及閑適詩,飲食詩歸在閑適詩的範圍,而本篇論文則是選擇飲食中的羹湯作為研究範圍,剖析羹湯給陸游帶來的身體及心理療癒效用。其中陸游的羹詩有164首,繼承宋代繁盛的飲食文化以及宋代文人在創作上「化俗為雅」的風氣,創作轉向生活日常,細品生活的細微滋味。光是陸游筆下的羹湯就可以分為五穀羹、菜羹、肉羹及其他,其中更以菜羹居多,有超過半數,而肉羹數量較少,因此可知陸游歸返山陰之後,他的生活可能較為清貧,或者他在晚年的生活上偏重較養生的素食,並不會太過強調山珍海味。羹詩中寄託陸游不同的

情感,對於政治的期待、對於辭官歸隱的惆悵以及對平靜生活的渴望,除了這些主題外,詩人使用不同的體裁、修辭手法以及押韻,來強調羹湯帶給他的轉變,讓他的心情由低落到高昂,由悶悶不樂轉而面對現實生活,能以更開闊的胸襟與大自然合而為一,這即是他筆下的羹詩所達到的最高境界。

出雲與大和:探尋日本古代國家的原貌

為了解決岡山地名由來 的問題,作者(日)村井康彥 這樣論述:

出雲國是日本神代歷史中的古國,地域廣泛,大概在今島根縣一帶,被認為是當時日本列島上率先出現文明的地區。出雲族被認為是日本的原住民,他們統一了日本列島。關於出雲國的歷史記述主要見於《古事記》《日本書紀》和《出雲國風土記》。大和地區在3~5世紀先後誕生了邪馬台國、大和王權,被認為是日本國家的起源地。出雲與大和均在日本古代史和精神文化史上擁有獨特的象徵意義。 本書作者為探尋日本古代國家的原貌,親身實地考察了出雲與大和各地的神社、遺跡,訪問了神社的神官、當地的居民,用了大量的考古學和民俗學的材料研究日本古代史的課題,提出了“出雲國家論”這一帶有顛覆性的結論。本書中收錄了大量第一手資料,包括遺跡古跡的

實地影像、考古資料、復原模型等,作者還製作了大量圖表,如四隅突出墓的分佈地圖、出雲國造的年表、《出雲國風土記》地圖、王權譜系等,這些資料對於日本古代史研究者來說具有重大的參考價值,也非常有利於普通讀者直觀形象地理解日本古代國家的原貌。 序章 三輪山幻想 三輪山與纏向遺跡 古代信仰與祭祀的形態 兩個“建國物語” 《日本書紀》的記載 對《古事記》的強烈影響 牽強的《古事記》“建國物語” 為何記述了出雲勢力的進入? 第一章 出雲王國論 1 大國主神的分身 2 追尋磐座祭祀 3 《出雲國風土記》的地政學 4 尋訪四隅突出墓 第二章 邪馬台國的終結 1 漫步北九洲島古代遺跡 2

邪馬台國在何處? 3 邪馬台國與大和朝廷 4 邪馬台國的終結 5 “神武東征”故事 / 127 第三章 大和王權的確立 1 何為“讓國”? 2 伊勢神宮的成立 3 出雲系諸氏族的動向 4 出雲系葛城氏的動向 5 大和王權與吉備 第四章 出雲國造——榮光與挫折 1 國造的世界 2 上奏神賀詞 3 熊野大社 4 出雲國造的根據地 5 出雲大社何時創建? 6 國造家的歷史蒙上陰影 終章 回到總社 後記 / 年表 / 索引 前言——執筆於備中國總社 為何這裡祭祀著出雲之神? 當時的我,臉上一定是呆愣的表情。 此處是岡山縣總社市的總社宮內,池畔的介紹牌(圖1)上這樣寫

道: 總社宮 禦祭神大名持命須世理姬命 相殿備中國內304社8柱大神 總社宮是備中國的總社,由於存在感格外強烈,還直接被用作了地名。總社宮祭祀的神祇是大名持命(又作大己貴命、大物主命、大國主命等,出雲神)及其妻子須世理姬命。為何是大名持命與須世理姬命?就我所知,這樣的神社並不算總社。 回溯記憶,我此前至少三次拜訪過這個神社,每次應該都看見了池畔的介紹牌,竟全然沒有留意。若是寺院,我最先要知道的自然是該寺的本尊,但換作神社,卻不知為何總會忘記留意該社所祭之神是什麼。恐怕那是因為在非偶像崇拜的神祇信仰世界裡,要具體想像出神的形象十分困難。這種說法稱不上辯解,而且眼前的問題並不在於這一點。

問題在於,為何總社的神竟是大名持命。 我盯著介紹牌,總算理解了這一事態,稍加整理便得出以下兩點: 第一,總社本來是指祭祀了眾多神祇的神社(具體請參見後文),此處為何以特定的神為祭祀物件? 第二,這個特定的祭祀物件為何是大名持命這個出雲神? 兩點之間有著密不可分的關係。要理解這兩點,首先應該知道總社究竟是什麼。 總社是什麼? 我自年輕時便以日本王朝時代的地方歷史為主要研究物件,因此遊歷了六十六國的國府和國廳遺跡。鐮倉前期,周防國被認定為東大寺的知行國(先承擔了東大寺的重建費,後又承擔了修理費),因此其國府(防府市,當然並非原來的國府)一直存續到明治初年,其他國廳都在中世便遭到廢絕。廢

棄的寺院可以憑藉基石和瓦片比較容易地確認遺跡所在地,而國廳都是掘立柱建造並覆蓋木片或檜皮片屋頂的建築,許多國的國廳連具體位置都無法判定。但是附屬于國廳的“總社”和“印鎰社”在部分國中一直存續至今。關於“印鎰社”,通說將“印鎰”解釋為“印”和“鑰匙”,但這種說法有誤。“印鎰”是指“開關收納(作為國守權力象徵的)國印的唐櫃的鑰匙”,新、舊國守交接“鎰”乃國守更替時的一項重要儀式(『國務條々事』)。這裡又讓人聯想到平將門控制關八州時,各國國守(未經作戰)將印鎰獻於將門表示順從的事情(『將門記』)。那是10世紀前半期的事情,而在國廳喪失機能的平安末期到鐮倉初期,將印鎰作為國廳象徵,在原址上建社祠予以祭

祀的地方就成了印鎰社。其後,該名稱被訛傳為飯役社或院若社等,就失去了原本的意義。中世以後,國衙雖然消失,總社和印鎰社依舊存在,其背後存在武家勢力的支持,尤其是各國守護的崇敬和援助。 將話題轉回日本王朝時代。在這一時代,國守(受領)來到任國時,任初的重要國務之一就是“拜神”,具體來講就是“巡拜”國內的主要神社。進入平安末期,為了省卻這個煩瑣過程,開始在國衙旁邊集中祭祀眾神。這就是總社由來的通說。雖然從最終結果來看確實如此,因而這樣理解也並無不妥,但這個說法欠缺了一點歷史認識,因此有可能遺漏最為關鍵的一點。 國廳神社——總社的母體 《時範記》中包含了平安末期承德三年(1099)平時範擔任因幡

守時期的日記,因此是寶貴的“國守(受領)日記”之一。而且其中提到的因幡國(鳥取縣)總社,還是“總社”一詞最早出現的地方。 根據這部日記的記載,前往任國的國守平時範最初的工作就是馬上出發拜神。離開總社的時範馬上又從近處的宇倍社開始巡拜了各個神社,當天傍晚返回。這些神社都在國廳附近,而遠距離的神社則派遣館侍代為前往,最終完成了任初的國內各社巡拜。 想必聰慧的讀者已經發現了。這裡(因幡國)雖然有“總社”,平時範依舊進行了“巡拜”。因此將巡拜的廢止與總社的建立理解為因果關係就說不通了。正是如此。我带着从《时范记》中得到的疑问出发,最终发现了“国厅神社”的存在及其作用(村井康彦「国庁の系譜――总社と

はなにか」『王朝風土記』角川選書、2000年収録)。 總結其要點就是:國廳最晚在平安初期的9世紀就已擁有某種祭神設施。所謂“國廳裡神社”(伯耆國)和“府中神社”(石見國等)皆屬此類,而名稱中的“國廳裡”和“府中”都指國廳內部。我決定將這種設施稱為“國廳神社”,並著重研究它的作用。國廳神社每年都會舉辦各種各樣的神事,其中有每月一日清晨舉行的朔旦神事,每次都會招請一國眾神,對國衙來說是非常重要的神事。設在國廳神社的祭壇平時是個空虛的空間,在神事之時則充滿了神明,那不就跟出雲(杵築)大社的“神在月”一樣了嗎?出雲大社為了迎接各國神明,於正殿左右設有東十九社和西十九社(圖2),“神在月”期間,全國眾

神都會被迎接到這兩座細長的建築物中。國廳神社的祭壇規模雖不及東西十九社,但同樣是迎接一國眾神之處,也就是所謂的“總座”。順帶一提,肥前國(佐賀縣)的國廳遺址附近就存在“總座”這個地名,可以幫助我們理解這個概念。 總社的母體就是用以發揮總座功能的國廳神社,只要條件齊備,哪怕直接被稱作總社也毫不奇怪。隨著時期的推移,朔旦神事在國廳神事中占的比重可能越來越大,使得總座進化為總社,這也就成為總社成立的直接契機。為了省去巡拜的麻煩可以說只是後來附加的理由。因此,雖然對外不稱呼總社,國廳裡神社和府中神社實際上就是總座(即總社)。 以上便是總社誕生的經過,而現存總社中最能體現其功能的,應該就是多賀城遺址

(宮城縣多賀城市)上的陸奧國總社(圖3)。該總社在鳥居左右列出了國內三十一郡眾神的名稱,讓人真實感受到了總社的樣貌。 無論在哪國,總社都不可能只祭祀一位或兩位神靈。 祭神的大轉換 為配合行文,此前刻意沒有提及的一點是,上文提到的備中國總社宮介紹牌上,在列出所祭祀的是大名持命和須世理姬命之後,還注明了“相殿 備中國內304座8柱大神”,其歷史介紹中也提到了“每年社大祭合計供奉304社的神饌的古例一直延續至今”。也就是說,這座神社原本是一座不折不扣的總社。然而現在主場交給了大名持命及須世理姬命,成了祭祀新神祇的神社。想必這就是該神社的經歷。換言之,在某個時期,備中國的總社所祭祀的神祇發生了大

轉換。 上文提出的第二個問題點——那個特定的神為何是出雲神?這個問題就是關鍵。重新打量神社境內,我發現正殿旁邊是大神神社。這座神社以祭祀大和(奈良縣)的三輪山,並稱其為神奈備山而知名,其所祭祀的也是出雲的大物主神。看來在某個時期,這個地方接納了出雲的大名持命(大國主神)信仰,在將大名持命尊為主神的同時,原來祭祀的神祇,也就是“304座”國內諸神則被排擠到邊緣,以“相殿”的形式進行祭祀。如此一來,其匾額之“總社”為何出自出雲大社宮司千家尊祀手筆,也就可以理解了。但是在這個轉變的過程中,究竟發生了什麼呢? 大國主神信仰的擴散 大國主神在民間被親昵地稱呼為大黑大人,其信仰背後,是否存在未曾被關

注過的世界呢?是這座神社讓我產生了這樣的想法。後來調查發現,其他各國也存在祭祀大國主神(大名持命)的總社。這讓我不禁悔恨之前因為先入觀念而沒有去確認總社祭祀的神靈。身為一國祭祀中心的總社,想必在大國主神信仰的擴散中起到了不小的作用。在理解地區的歷史和文化時,或許應該更加深入地瞭解大國主神。備中國總社宮介紹牌上羅列的文字,就對我拋出了這樣的課題。如此一來,我就展開了追蹤大國主神的旅程。 探尋日本古代史的原貌 本書包含照片在內,記錄了追尋大國主神(大名持命、大物主命)和出雲眾神,前往日本各地的探訪之旅的軌跡,也總結了我在這個過程中描繪的古代史的原貌。 但是在旅程中,我做出了一個決定,就是不拘

泥于目前的通行學說,而是自由發揮想像。由於物件特殊,我還要時常踏入神話的世界,去思考古代人的思維和行動。那對歷史研究者來說,或許是個禁忌的領域。然而神話傳承的世界究竟是什麼?古今東西,沒有哪個民族和地區會沒有這樣的傳承。既然如此,想必就不存在可以完全規避神話傳承的古代史吧。不僅如此,在尚不存在文字、只靠口口相傳的時代,神話傳承就是歷史本身。而且也不能忘了,古代人的傳承能力遠比現代人更強。另外還可以認為,被傳承的神話在時間的推移中被剪去了細枝末節,只留下了主幹部分。當然,也存在一些因為某種意圖而被改變的神話。如果帶著這個認知去解讀,神話會不會意外坦誠地講述了真相呢?我希望在這本書中,以嚴肅的態度

去傾聽神話的聲音。

香港作家陳浩基《13.67》日譯本與英譯本的文化翻譯策略研究

為了解決岡山地名由來 的問題,作者陳靜茵 這樣論述:

翻譯研究中,跨文化交流的課題日益受到重視,為了讓讀者充分瞭解異國文化特徵,促進文化交流,因此文化要素的正確處理,忠實且有效地傳遞,便顯得尤其重要。香港是國際都會,其生活模式、風俗習慣等皆有著自身獨特的文化色彩。香港作家陳浩基的成名作《13.67》,以香港歷史為背景,且富香港文化特色,當中出現了大量文化詞彙,該作品於2014年在台灣出版,先後獲得台北國際書展小說類「書展大獎」,誠品書店「閱讀職人大賞」等獎項。 本研究旨在探討中文熟語及文化詞彙的翻譯策略,從《13.67》原文及兩譯本(日譯本與英譯本)中,擷取及彙整上述兩方面的詞彙作為研究語料,以翻譯學者Lawrence Venuti所提出

的歸化與異化翻譯理論為基礎,並透過綜合出來的前人翻譯策略,分析及歸納中日與中英,兩方面的翻譯策略,進而對譯者的翻譯態度窺探一二,此外,希望能為香港文化的傳遞有所啟示。 研究結果顯示,熟語翻譯方面,兩譯者皆偏好採用歸化翻譯,譯文較重視信息的有效傳遞和精準度。然而,文化詞彙方面,則會根據不同的具體情況和文化傳遞目的,靈活地運用各翻譯策略,力求形義的兼顧,起互補作用。同時,藉由分析比較不同語系的譯本,可以察覺譯者對原語文化的推重態度,文化差異,以及出版要求等影響,對文化詞的涵義傳遞,取捨的優先程度會有所差異。文末說明不完備之處,提出今後研究的相關方向,期許能有更趨完善的成果,並對文化翻譯研究作出貢

獻。