康樂公園歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江勇振寫的 留美半生緣:余英時、錢新祖交鋒始末 和報時光,張哲生的 回到華燈初上時都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我們家在康樂里 - 藝術與社會也說明:這暴露了長期以來台灣都市計畫的公共設施危機,也是其歷史債務。挾公園之名以現代國際城市為召,都市政權以「綠色推土機」此種羅蘭巴特謂之「零度寫作」的工具進行中產階級 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和尖端所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出康樂公園歷史關鍵因素是什麼,來自於古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 全球經營與策略研究所 董澤平所指導 張中模的 眷村文化資產保存創新策略之探討-以北投中心新村為例 (2020),提出因為有 眷村精神、制度興業、藍海策略、永續發展、長期照護的重點而找出了 康樂公園歷史的解答。

最後網站人鬼共居的都市綠地— — 重新探索公園的身世 - Medium則補充:當年林森北路上拆遷事件發生地,也就是今日林森公園與康樂公園的所在地。 ... 芬郁老師的《公園地景百年流轉》一書,即是耙梳了80年來臺北這些中大型公園的歷史故事。

留美半生緣:余英時、錢新祖交鋒始末

為了解決康樂公園歷史 的問題,作者江勇振 這樣論述:

揉合歷史與小說的筆法, 釐清余英時下重手寫書評、必欲置錢新祖於死地的來龍去脈。 「學術界的人之所以會鬥得那麼狠,就是因為他們所爭的東西不值一文錢。」──季辛吉 本書揉合歷史與小說的寫作方式,以錢新祖跟余英時在學術上的交鋒作為骨幹,揉合了傳記、回憶錄、小說、紀實文學的寫法,刻劃出錢新祖在美國成為一個明代思想史家的心路歷程:從留學到成為美國大學教授、從服膺實證主義到潛心宋明理學、從批評余英時到為其所噬、從「他鄉」易位為「家」的美國到台灣中國香港的旅行、從單戀到贏得美人歸的人生的軌跡。 以錢新祖作為核心人物,刻畫出台灣二十世紀下半葉留美浪潮之下的兩個面向:一是共相,另一是殊相。共相

是:「留美」是留學生「學留」(學習如何留在美國)的先聲及其所普遍呈現出來的心態;殊相則是唸中國歷史的學生在留學與「學留」過程中所面對的各種挑戰,從高標準的英文、戀愛、找工作,到得到終身職。 在錢新祖所面對的所有挑戰裡,最嚴峻的,同時也是本書重中之重的,是他與余英時之間延續了二十年之久的學術交鋒。余英時在學術期刊上寫書評,以為「公」(學術界)服務的方式,來報他對錢新祖的「私」仇,包括錢批余的政治立場、「智識主義」、「反智識主義」、朱陸異同等詮釋的宿怨。余下重手,是要把錢新祖一刀斃命,絕其在美國學術界之路。他們之間的事蹟與論戰,完全根據嚴謹的歷史研究,還原中國思想史研究領域裡的這段公案。

本書特色 ◎揭露學術界競爭內鬥的黑幕。 ◎以更寬廣視野描寫留美學生的諸多面向,如實呈現當時的政治氛圍,如白色恐怖、美麗島事件、保釣運動、黑名單等。 ◎揭穿余英時的雙面性,以及他如何以偏頗且長達43頁的「書評」摧毀錢新祖。

康樂公園歷史進入發燒排行的影片

一日行腳永和里 隱身在永和市場旁 公園預定地上的低矮聚落(931)

隱身在嘉義最早的魚市場,現在的永和市場旁,市政府公園預定地,將近1000平方公尺的土地上,有一大片低矮的平房,狹窄的巷弄,在永和街和廣寧街之間,民族路和康樂街之間, 有如眷村。

有鬧中取靜的便利,距離永和市場,只有50公尺,距離新光百貨,只要150 公尺,還有近百年歷史的南遊宮媽祖廟,庇佑在地的居民和市場的繁華。

不過,由於公園預定地的限制,居民只能向市政府承租,也無法改變巷弄窄小的公共安全問題,有必要利用這一次鐵路高架化都市計畫,重新檢討土地區分的關鍵時刻,讓世賢路以內的土地,重新檢討。

除了將工業區,改編為商業和住宅區,也應該一併檢討有住宅需求的公園預定地,向外遷移,改為公辦都更的國民住宅用地,滿足這裡的住戶長期存在的居住正義,特別是,居住安全問題。

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決康樂公園歷史 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

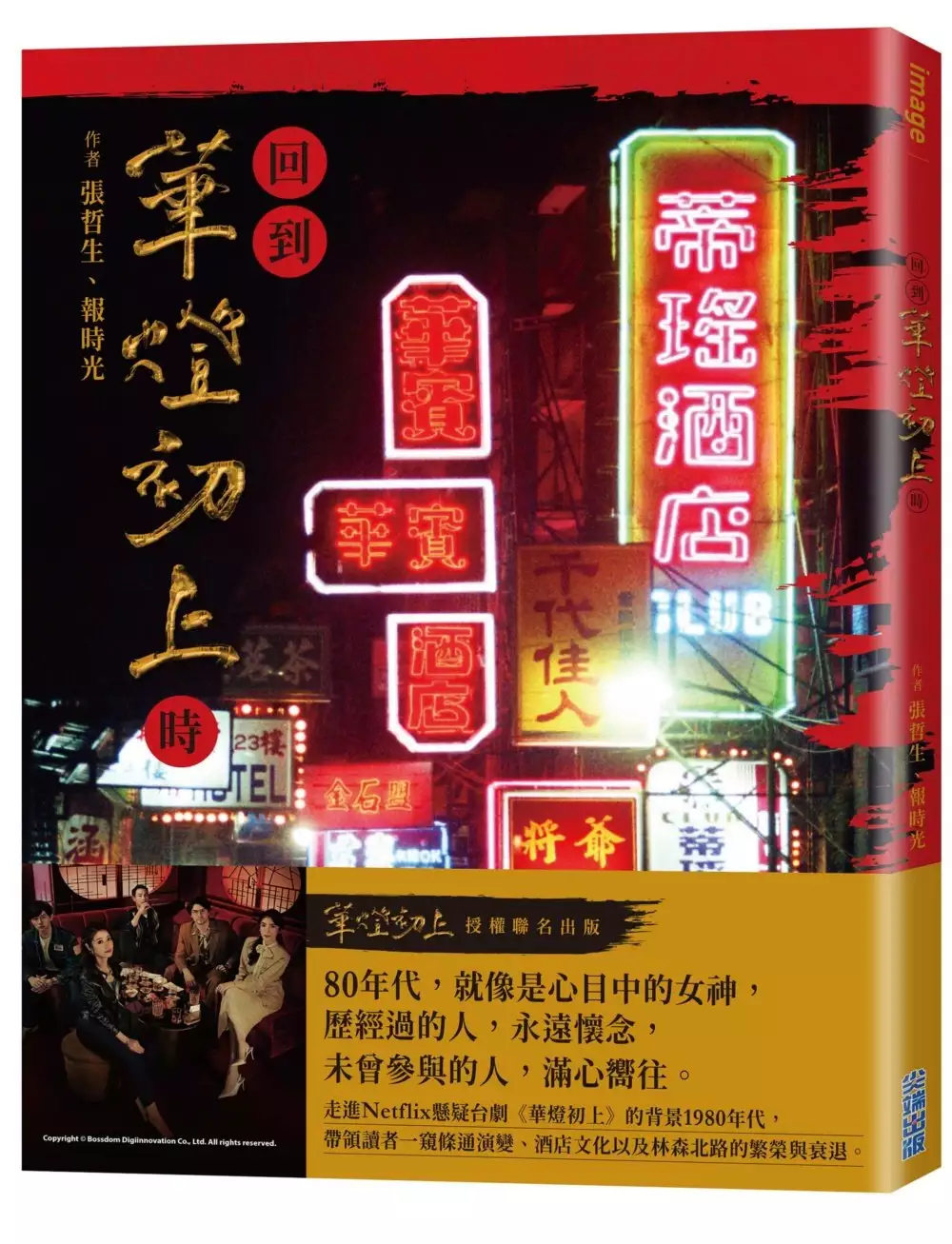

回到華燈初上時

為了解決康樂公園歷史 的問題,作者報時光,張哲生 這樣論述:

「八○年代不僅是我心目中的黃金歲月,也是我人生中的青春年華。」 ──張哲生 〈報時光〉X〈華燈初上〉聯名企畫, 走進Netflix懸疑臺劇《華燈初上》的背景一九八○年代, 精選近百張珍貴新聞照,包含首次發布的照片與少見的老地圖, 透過懷舊大師張哲生以累積數十年記錄台灣人文、善於考據的深厚功力, 走進時光隧道,一窺林森北路的前世今生, 以及條通商圈八○年代華燈初上的繁榮景象。 █從林森北路的前世今生談起 現在的臺北市林森北路,在日治時期是日本人的高級住宅區「大正町」內道路,戰後分屬於長安東路三十三巷、中山北路二段一巷,及五常街三十

三巷。 一九六○年底升格為街,定名為九台街,北起南京東路,南迄縱貫線鐵道(今市民大道);到了一九六四年才加以修築並鋪設柏油路面,之後因為中山南北路的交通頻繁,為紓解當地交通,在一九六七年間動工打通,將九台街打通至北平東路,與瀋陽路連通。 而完工時的一九六八年,適逢前國民政府主席林森百歲冥誕,政府遂將九台街及北平東路以南至中正路(一九七○年七月一日更名為忠孝東路一段)之瀋陽路更名為林森北路,同時把中正路以南之上海路改稱林森南路,用以紀念林森。 █破壞帶來建設,條通商圈的形成 一九一一年(明治四十四年),編號B051的強烈颱風侵襲臺灣全島,氾濫的洪水淹沒了臺北的街道,日本政

府開始收購三板橋庄大竹圍一帶的農地來開發新社區,欲在臺北打造一個衛生且美麗的住宅區供日人居住。 一九一三年(大正二年),這個嶄新的住宅區被命名為「大正街」,從一片片水田蛻變為標準日式居住環境,成了當時臺北的高級住宅區,甚至還是遊客心目中的觀光景點。大正街乃仿效京都的棋盤式規劃,建築物則以獨門獨院的戶建式以及日洋混合式住宅為主,並接通下水道,且提供電力與自來水,臺灣第一個由民間開發的現代化社區。 日人將東西向的巷道稱作「通」,因此大正町裡由南至北的十條東西向道路便被依序命名為一條通、二條通、三條通……直至十條通,而這裡的「條通」其實屬於複合式語言,結合了中文道路單位「條」和日文巷道的

「通」,所以「六條通」就是第六條巷子的意思。 █戰後「林森北路」路名的成形 一九四五年戰後,中華民國政府接管臺灣,省轄臺北市於焉設立,下轄61區,包括合併大正町與三橋町的大正區。翌年,大正區與御成區、宮前區、大宮區、下埤頭區、中園區合併為中山區。 一九四七年,臺北市政府延續日本時代之都市計畫架構,將大正町一帶指定為住宅區,而日人之住宅在戰後則大多被臺灣省營機構接收。然而,隨著美軍顧問團於一九五O年代進駐今中山美術公園所在地,許多酒吧、餐廳、舞廳、旅館和舶來品店,如雨後春筍般出現在中山北路和林森北路,從民族東路往南延伸至原大正町一帶。於是,原大正町的住宅區樣貌漸漸蛻變成為繁華的

「條通商圈」。 進入一九七O年代,越戰結束、中華民國與美國斷交、美軍退出臺灣。雖然美軍離開了,但繼之而來的,是大量由日本商社派來臺灣拓展業務的日本人。 一九八O年代,時值日本經濟復甦之際,日商紛紛在臺北設立分公司,而原本在日本時代就是日人居住之處的條通商圈,其濃郁的日式生活氛圍,自然而然地吸引日本人在此聚集;各種日本料理餐館、卡拉OK酒吧,以及有女侍陪酒的酒店應運而生,令條通商圈成為日本人心目中的極樂之地。 本書內容跨越日治時期、戰後國民政府來臺,直至八○年代的華燈初上的繁榮景象,以張哲生的精采文筆與極具年代感的紀實照片,深入探索林森北路條通的起源的興衰,呈現出條通商圈鼎盛時

期令人深深著迷且懷念不已的絕代風華。 本書特色 ▌精選近百張八○年代珍貴老照片,包含首次發布的照片與少見的老地圖。 ▌從新聞照與老報中,重現第14、15號公園預定地(今林森公園、康樂公園)違建眷村和康樂市場拆除前樣貌。 ▌附錄以精采圖集呈現八○年代的育樂活動、科技產品、影視藝能、流行趨勢到社會現象的精采瞬間。 ▌封面使用進口高級紙質印刷,呈現出細膩的印刷效果。 ▌全書內頁採用水晶網點及印刷上水光保護紙張,翻閱時觸感更順手。

眷村文化資產保存創新策略之探討-以北投中心新村為例

為了解決康樂公園歷史 的問題,作者張中模 這樣論述:

本研究探討眷村文化保存運動成功後,後眷村時代面臨原眷戶脫離的眷村活化再利用問題,在臺灣眾多文化創意園區的紅海市場,眷村文化資產活化如何發展出特殊價值,及透過公私協力傳承眷村文化與永續經營。本研究透過資料蒐集的方法以文獻分析與訪談為主,將眷村文化概念化為眷村精神,藉此來分析眷村的制度創新與商業模式創新,以提出更貼近眷村文化的中心新村再發展藍圖。本研究發現眷村文化工作者在未來經營階段的重要性,對於北投中心新村發展自己的優勢創造特色,建議以高齡化的戰後嬰兒潮眷村二代為主體,創造眷村生活風格的市場區隔,經營複合式的文創及長照,打造樂活長照理想村,發展公私協力的公益信託財務基礎,透過體驗設計吸引跨區域

的文化觀光。

康樂公園歷史的網路口碑排行榜

-

#1.第2615篇[台北中山]康樂公園/水景花園X台灣景點導覽 ...

第2604篇[台北中山]大、小鳥居(台北市僅存鳥居;歷史建築)/林森公園/兒童遊戲區/明石總督墓鳥居X台灣景點導覽|Taipei Zhongshan Linsen Park X ... 於 yingtingshih.com -

#2.「異地重建」是保存還是毀滅? - 蘋果日報

陳茂通宅未通過台北市文化資產保存,但因該宅院依舊有其歷史意義,將異地安置於康樂公園,引發文化資產關注者熱議。翻攝「台北市三橋町紅葉園陳茂通 ... 於 tw.appledaily.com -

#3.我們家在康樂里 - 藝術與社會

這暴露了長期以來台灣都市計畫的公共設施危機,也是其歷史債務。挾公園之名以現代國際城市為召,都市政權以「綠色推土機」此種羅蘭巴特謂之「零度寫作」的工具進行中產階級 ... 於 praxis.tw -

#4.人鬼共居的都市綠地— — 重新探索公園的身世 - Medium

當年林森北路上拆遷事件發生地,也就是今日林森公園與康樂公園的所在地。 ... 芬郁老師的《公園地景百年流轉》一書,即是耙梳了80年來臺北這些中大型公園的歷史故事。 於 medium.com -

#5.林森北路

林森北路初始僅自市民大道至南京東路,往北為三橋町,即今林森公園及康樂公園一帶,曾是 ... 歷史沿革. 日治時期. 1945年的臺北地圖. 日治時期開闢為大正町內的道路。 於 www.wikiwand.com -

#6.林森康樂公園深藏無痕歲月南京東路上的一頁傳奇 - 台灣電報

1997年進行公園拆遷整建時,將明石總督墓塚改葬於臺北縣基督教墓地,兩座鳥居也暫時移至二二八公園安置。因鳥居深具歷史記憶之文化資產價值,為尊重歷史, ... 於 enn.tw -

#7.康樂公園林森公園– 康樂火車站 - Fitnss

張哲生– 林森公園與康樂公園的過去. 從三板橋日人墓園到林森康樂公園文‧圖片提供/蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授) 歷史地景都市貧民窟康樂里,隱約 ... 於 www.fitnssll.co -

#8.林森北路繁華條通商圈百年前是日本人的高級住宅區?林森

林森、康樂公園綠蔭盎然下隱藏「日人墓園、最大違建眷村」都市傳說 ... 張哲生在書中也詳細描述「條通商圈」的歷史背景與演變,「條通是臺日混血的 ... 於 www.owlting.com -

#9.新竹康樂里‧滿溢純樸農家情 多元尬逗陣之旅(一) - 娜塔

康樂 社區又有「槺榔鄉」之稱,主要是因為三百年前,當地槺榔樹茂盛而得其名。 ... 里長,首先他引領我們來到具有歷史性象徵的F104G戰鬥機前,也就是當地的康樂公園。 於 nw0912.pixnet.net -

#10.康樂公園碉堡-新竹市觀光旅遊網

位置:新竹市康樂段532地號 · 電話: · 開放時間: · 網址: · 備註:歷史建築名稱為「兒八公園碉堡」 · 注意事項:. 於 tourism.hccg.gov.tw -

#11.林森北路繁華條通商圈百年前是日本人的高級住宅區?林森

林森、康樂公園綠蔭盎然下隱藏「日人墓園、最大違建眷村」都市傳說 ... 張哲生在書中也詳細描述「條通商圈」的歷史背景與演變,「條通是臺日混血的 ... 於 news.sina.com.tw -

#12.鳥居日治時代歷史遺跡- 地方- 自由時報電子報

坐落在台北市林森公園、康樂公園內的兩座大小鳥居,屬於日治時代「三板橋日人墓園」鳥居,曾一度因公園整建遷移到二二八公園被人遺忘,直至日本觀光客 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.林森康樂公園 - 菁的部落格

多年來形成歷史情感與視覺衝突共存的矛盾現象;直至民國86年3月,. 在都市更新及防災安全考量下於86年底完成地上物安置拆遷及公園之簡易綠化工程,. 於 hanangel888.pixnet.net -

#14.康樂公園- 联盟百科,语义网络

康樂公園 為台北市戰前規劃的大型都會公園之十五號公園用地,原為日治時代的三橋町 ... 統治的時期,於臺灣歷史上又稱為日本時代、日治時代、日據時代或日本統治時期。 於 zh.unionpedia.org -

#15.康樂公園林森公園 - Artport

原址在日據時代曾經是日本人公共墓地,光復後又成為安置榮民的處所,多年來形成歷史情感與. 概觀. 林森康樂公園深藏無痕歲月南京東路上的一頁傳奇在很久很久以前,林 ... 於 www.artport.me -

#16.林森康樂公園深藏無痕歲月南京東路上的一頁傳奇

依公園內解說牌所示:林森、康樂公園所在地舊稱三板橋,清代曾於此設置兵舍,日治以後逐漸成為往生者埋葬之地,1900年正式劃設為共同墓地。原有3座鳥居, ... 於 www.travel.taipei -

#17.康樂社區推廣觀光網站建置

歷史 古蹟及廟宇、康樂公園、社區特產。 2.2.1 社區農村文物館. 槺榔庄(康樂社區)三百年來以農業為主要重心。為了推廣社區特色發展,故. 於 ir.lib.ypu.edu.tw -

#18.台灣台北(3)-康樂公園、林森公園、晶華酒店、杜鵑花

晶華酒店面向中山北路,側身公園,遠遠望去視野無障礙,真有地利之便!天時地利人和. IMG_1279 IMG_1283 IMG_1296 ▽ IMG_1290 906年前的歷史人物 岳飛銅像聳立在台北 ... 於 blog.alltop.com.tw -

#19.【黑色旅遊】第六站:林森公園.極樂殯儀館

隨著公園的興建,此地的環境在獲得改善的同時,卻也連帶地遺忘了過往殯儀館、墓地與違建等不那麼光明,但確然曾經存在的歷史。在陳水扁因強制拆遷而落選 ... 於 ohsir.tw -

#20.康樂公園 - 中文百科知識

康樂公園 為台北市戰前規劃的大型都會公園之十五號公園用地,原為日治時代的“三橋町墓地”。基本信息中文名:康樂公園所在地: ... 簡介 特色 歷史沿革 交通 相關景點 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#21.都更開先例陳茂通故居由建商出資遷至康樂公園

在台北市文化局文資審議會議未獲得歷史建物保存的陳茂通故居(紅葉園),在都發局、工務局公園管理處,以及正大尼龍公司、元大建設協商後, ... 於 newtalk.tw -

#22.「林森公園」 --- 繁花綠叢夏日悠遊風情畫

位於中山區,新生北路、南京東路一段、新生北路二段28巷間的林森公園,西側以林森北路與康樂公園(十五號公園)相鄰,最早可以回溯到日據時代,這裡曾經是公共墓地,稱為三橋 ... 於 sunshinetoday168.pixnet.net -

#23.林森康樂公園深藏無痕歲月南京東路上的一頁傳奇 - 民生好報

1997年進行公園拆遷整建時,將明石總督墓塚改葬於臺北縣基督教墓地,兩座鳥居也暫時移至二二八公園安置。因鳥居深具歷史記憶之文化資產價值,為尊重歷史, ... 於 17news.net -

#25.林森北路繁華條通商圈百年前是日本人的高級住宅區?林森

林森、康樂公園綠蔭盎然下隱藏「日人墓園、最大違建眷村」都市傳說- ... 張哲生在書中也詳細描述「條通商圈」的歷史背景與演變,「條通是臺日混血的 ... 於 www.winnews.com.tw -

#26.本里特色-康樂里- 中山區 - 臺北市鄰里服務網

康樂 里. 本里特色. 【歷史沿革】 本里係於民國43年自正由里劃出自成一里,同時 ... 林森公園:林森北路以東與南京東路一段口康樂公園:林森北路以西與南京東路一段口 ... 於 li.taipei -

#27.有故事的公園林森康樂公園的前世今生 - Yahoo奇摩旅遊

根據公園內解說牌所示:林森、康樂公園所在地舊稱三板橋,清代曾於此設置兵舍,日治以後逐漸成為往生者埋葬之地,1900年正式劃設為共同墓地。原有3座鳥居 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#28.「台北林森公園與康樂公園」--- 阿勃勒黃金雨開始飄揚

很多人也許知道台北林森公園,卻不知道林森北路一路之隔,晶華酒店附近那一片偌大的公園,名為「康樂公園」,康樂公園面積29,331平方公尺,座落台北市 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#29.曾是公墓、殯儀館、違建、市場的臺北林森公園 - 好房網News

位於臺北市南京東路與林森北路交會處北側的林森公園與康樂公園,原名14 ... 底層,存在著許多刻有「某某之墓」的石碑,成為未被妥善解決的歷史遺跡。 於 news.housefun.com.tw -

#30.香港中山紀念公園 - 中文百科全書

香港中山紀念公園歷史沿革,鄰近建築,相關事件, ... 香港中山紀念公園是香港西營盤海旁東邊街以北的一個露天運動場公園,可作休憩和康樂用途。公園是一個紀念孫中山的 ... 於 www.newton.com.tw -

#31.康樂公園- 公園走透透.臺北新花漾_公園情報

林森、康樂公園位於南京東路一段,介於中山北路與新生北路間,被林森北路劃分成 ... 多年來形成歷史情感與視覺衝突共存的矛盾現象;直至民國86年3月, ... 於 parks.taipei -

#32.十四、十五號公園- 叛民城市 - LocalWiki

我們家在康樂里,反對市府推土機 ... 現址為林森公園、康樂公園。 ... 楊友仁(1998),〈循環的債務:對臺北市違章建築與都市規劃的歷史觀察〉,《城市與設計學報》, ... 於 localwiki.org -

#33.[新竹市] 槺榔驛古輕便車.康樂公園.古井公.古碉堡@ 什麼什麼什麼

在新竹康樂社區裡槺榔驛有著日據時代運送的古輕便車新竹市東大路三段430巷23號台灣好行跟我們路線一樣ㄋ有著歷史的槺榔驛車站門口有服務導覽體驗古輕便車的服務員. 於 changcc49.pixnet.net -

#34.暑假親子放電好去處千坪公園乘載歷史記憶 - 天天要聞

坐落在臺北市中山北路、林森北路交叉口的林森、康樂公園內,保留日據時期鳥居的歷史文化遺蹟。(臺北市工務局提供/賴彥竹新北傳真). 林森、康樂公園有大草坪、下凹式 ... 於 www.bg3.co -

#35.有故事的公園林森康樂公園的前世今生 - Yahoo奇摩

根據公園內解說牌所示:林森、康樂公園所在地舊稱三板橋,清代曾於此設置兵舍,日治以後逐漸成為往生者埋葬之地,1900年正式劃設為共同墓地。原有3座鳥居 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#36.康樂公園附近景點、飯店與美食 - Trip.com

康樂公園 優惠、台北景點一次看!輕鬆查看康樂公園則評論與1張照片、康樂公園附近熱門景點、飯店與美食餐廳. 於 tc.trip.com -

#37.逛林森、康樂公園賞歷史足跡、吃喝玩樂一次滿足 - 風傳媒

公園 處黃處長立遠表示,林森、康樂公園位於南京東路一段,介於中山北路與新生北路間,被林森北路劃分成二個公園,是台北市中心商業區中大型的公園。公園 ... 於 www.storm.mg -

#38.康樂公園- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia dark mode

康樂公園 為台北市戰前規劃的大型都會公園之十五號公園用地,原為日治時代的三橋町日本人墓地。位於中山區,南京東路一段21巷、中山北路二段39巷、林森北路所圍地區( ... 於 zh.wikidark.org -

#39.回顧戰時庶民生活散步遺跡間

在康樂公園中,除了槺榔樹之外,最 ... 飛機,送給康樂里作為禮物,而里民們也. 將這架飛機供在. 公園中,作為敦 ... 緊張驚恐;隨著林家子孫遷出老宅,這面珍藏著歷史. 於 www.hpa.gov.tw -

#40.康樂公園

康樂公園 舊稱15號公園,位於北市中山區南京東路以北,林森北路東側,鄰近林森(14 ... 時代曾經是日本人公共墓地,光復後又成為安置榮民的處所,多年來形成歷史情感與. 於 www.sportsems.co -

#41.康樂公園綠蔭盎然下隱藏「日人墓園 - 指傳媒

此外,於一九九七年拆除的臺北市最大違建眷村,也就是現今林森公園、康樂公園的前身──第十四、十五號公園預定地,其歷史背景更可追溯到日治時期,當時這裡是一塊專屬 ... 於 www.fingermedia.tw -

#42.林森康樂公園深藏無痕歲月南京東路上的一頁傳奇

【記者陳瑞英/台北報導】 在很久很久以前,林森、康樂公園還不存在的時候,那片位於南京東路一段及中山北路十字路口旁的兩片土地,在不同的時代,曾被歷史刻上不同的 ... 於 linews.tw -

#43.康樂公園歷史在PTT/Dcard完整相關資訊

提供康樂公園歷史相關PTT/Dcard文章,想要了解更多極樂殯儀館、林森公園雕像、台灣最老的墓有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#44.參觀景點 - 康樂社區

歷史 的腳步從不停歇,在康樂社區斑駁的牆上留下了第二次世界大戰的彈孔痕跡;日據 ... 新竹機場F104戰機進駐康樂公園成為新地標,公園也因此被民眾稱 ... 於 kang77.blogspot.com -

#45.張哲生- 台北市林森公園在42年前的景況 - Facebook

台北市林森公園在42年前的景況. ... 目前位於台北市南京東路、林森北路交叉口的林森公園與康樂公園,原名14號公園與15號公園,林森北路 ... 台北市14、15號公園之歷史. 於 zh-tw.facebook.com -

#46.附近的酒店康樂館| 附近景點- 十和田王子大飯店 - Prince Hotels ...

這是為了弘前城遺跡而建的公園。遺留著天守閣、塔、城門等,被國家指定為歷史古跡,大部分的建築是重要文化… 於 www.princehotels.com -

#47.(中山區, 台北)康樂公園- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

位於林森北路和南京西路交界的康樂公園,旁邊是繁華的林森商圈,適合晚餐吃飽飯後一家人散步聊天坐坐的地方,人行道有單車道,騎自行車的人也可在此休息,感覺很好。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#48.百年的三板橋共同墓園(1)戰後康樂市場及條通日式官舍

日本時期俗稱三板橋的共同墓園,不只是離我家最近的重要歷史聚落, ... 重點是這張照片應証當時的印象,進入康樂市場(現在的14號公園靠近林森北路一邊及 ... 於 inhelix.blogspot.com -

#49.從農地到共同墓地…人鬼共居的林森公園大揭密- 日常

作者林芬郁為地理與歷史雙學科背景,引領讀者翻閱百年來的地圖、都市計畫圖、 ... 1985年時,除林森公園外,「公十四」公園內的康樂市場內還有列管 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.墓地上的眷村聚落:康樂市場的故事 - 報時光

康樂 市場得名於康樂里,原址位於今南京東路、林森北路口的康樂公園與林森公園,舊時屬三板橋一帶,日治中期劃分為三橋町,是當時日本人的共同墓地。 於 time.udn.com -

#51.康樂公園(軍機公園) - Blair and Kate's 旅遊與美食

因為康樂公園(或整個康樂里)地處新竹機場附近,在第二次世界大戰時期日軍為了防禦美軍的空襲而建了很多的碉堡,這不僅印證當時的歷史並留給當地人的 ... 於 blair-kate.blogspot.com -

#52.Historical Sites of Injustice|極樂殯儀館 - 國家人權博物館

而由葬儀堂連帶管理三板橋一帶的骨灰墓園(今十四號、十五號公園),創設時間更早,為在臺日人的專用 ... 林森公園與康樂公園:被遺忘的墓地與無人記得的違建群. 於 hsi.nhrm.gov.tw -

#53.『馬偕社區健走步道』路線: 01

園以都市紋理編織成的彩色繡錦及萬物生態共存的樂園為規劃主軸,保留歷史文化 ... 康樂公園緊鄰林森公園,公園內有陽光活動草坪區、晨昏健身廣場區、水霧花園. 於 www.mmh.org.tw -

#54.老屋輓歌:龜速開放資料與倉促的文資審議程序

未來還能如何在歷史建物的認證爭議中,找出更公開、公正的方案呢? ... 處、元大建設進行協商,並決定將這棟房子搬移到鄰近的康樂公園內異地保存。 於 lab.ocf.tw -

#55.有故事的公園林森康樂公園的前世今生- 旅遊經

但在很久很久以前,林森、康樂公園還不存在的時候,位於南京東路一段及中山北路十字路口旁的兩片土地,在不同的時代,卻擁有了不同前世今生的歷史刻 ... 於 travel.pchome.com.tw -

#56.林森康樂公園逛街族優質歇腳亭| 中華日報

工務局長林志峰表示,林森及康樂公園在日據時代曾經是日本人共同墓地,光復後,又成為來台榮民 ... 公園內保留了歷史文化的遺跡,有大小兩座鳥居。 於 www.cdns.com.tw -

#57.愛台北市政雲服務-交通運輸-微笑單車車位資訊

項次 點位名稱 可停空位 可借車輛 狀態 設為常用點位 16 設為常用點位 西本願寺廣場 22 36 正常租借 設為常用點位 17 設為常用點位 永樂市場 5 19 正常租借 設為常用點位 18 設為常用點位 中正運動中心 8 14 正常租借 設為常用點位 於 cloud.taipei -

#58.康樂公園臺北 - Elodie

康樂公園 舊稱15號公園,位於北市中山區南京東路以北,林森北路東側,鄰近林森(14 ... 時代曾經是日本人公共墓地,光復後又成為安置榮民的處所,多年來形成歷史情感與. 於 www.elodie-bisson.me -

#59.台北市中山區康樂社區 - 文化部iCulture

康樂 社區以林森北路為中心東至新生北路、西至中山北路,南至南京東路、西至長春路,轄區赫赫有名的中山14 、15 號公園(現稱林森、康樂公園)佔地4.3 公頃,日治時期此地 ... 於 cloud.culture.tw -

#60.康樂公園位置

康樂公園 舊稱15號公園,位於北市中山區南京東路以北,林森北路東側,鄰近林森(14 ... 位於南京東路一段及中山北路十字路口旁的兩片土地,在不同的時代,曾被歷史刻上. 於 www.phantompublic.me -

#61.擁有百年歷史的的庶民娛樂劇場 康樂館| Experiences in Japan

跟著導覽人員深入舞台下方,參觀歷史悠久的人力迴轉裝置. 秋田縣的康樂館建於1910年,原本是明治時期礦工聚集的劇場。建築外觀呈現日本西化初期 ... 於 www.japan.travel -

#62.康樂公園中山

康樂公園 舊稱15號公園,位於北市中山區南京東路以北,林森北路東側,鄰近林森(14 ... 時代曾經是日本人公共墓地,光復後又成為安置榮民的處所,多年來形成歷史情感與. 於 www.playmisty4.me -

#63.大拆遷令城市不可持續,台北如何留住「看起來醜」的聚落?

康樂 里為台北市現第十四、十五號公園所在地,位於林森北路與南京東路的 ... 呈現台北居住歷史,讓這個城市看見,這些所謂的「違建」,其實緩解了城市 ... 於 theinitium.com -

#64.康乐公园_百度百科

康乐公园 为台北市战前规划的大型都会公园之十五号公园用地,原为日治时代的“三桥町墓地”。位于中山区,南京东路一段21巷、中山北路二段39巷、林森北路所围地区(位于十 ... 於 baike.baidu.com -

#65.康樂及文化事務署- 九龍寨城公園- 歷史

歷史. 九龍寨城公園座落於本港最具歷史性的地點之一,原址為九龍寨城。它位於當年九龍半島東北角,毗鄰今日的九龍灣,位置曾具戰略性價值。早在十五世紀,它已被當時 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#66.GovHK 香港政府一站通:康體設施和其歷史起源、發展過程

經過1989年的全面重建,公園增設了眾多現代設施,但仍然保留公園北區的動態康樂場地以及南區的靜態休憩場地。此外,公園還設置了游泳池場館、室內運動場、小型足球場、戶外 ... 於 www.gov.hk -

#67.[台北旅遊]中山林森北路兩側的林森公園與康樂公園 - 方格子

台北市中山區林森公園兩側的林森公園與康樂公園反映了台北市的都市變化,從日治時期墳墓和違建到現在都市中的亮眼公園,這兩個公園彼此相鄰是周遭中山 ... 於 vocus.cc -

#68.康樂公園中山 - Ugtz

簡介中山紀念公園位處東邊街北,鄰近西區海底隧道的通風口。根據歷史記載,該片土地原為三角碼頭對出的海面,後來經填海後成為公園用地。 根據歷史記載,孫中山先生因 ... 於 www.generansfervice.co -

#69.台北休閒˙漫步的好去處【康樂公園】 - 松葉牡丹

[康樂公園]舊名(15號公園),位於南京東路以北, 林森北路東側,在台北中山區屬於 ... 台北休閒˙漫步的好去處【康樂公園】 ... 此地於清代、日治時代、皆有其歷史意義。 於 whl2830.pixnet.net -

#70.林森_康樂公園攻略及週邊必遊景點推薦

林森、康樂公園位於中山區林森北路、南京東路口,日據時代原為一片老舊平房,一群老兵長年居住於此,市府為改善市容,透過公民參與,成為臺北市首座都會花園,園區 ... 於 go.liontravel.com -

#71.康樂公園綠蔭盎然下隱藏「日人墓園、最大違建眷村」都市傳說

此外,於一九九七年拆除的臺北市最大違建眷村,也就是現今林森公園、康樂公園的前身──第十四、十五號公園預定地,其歷史背景更可追溯到日治時期, ... 於 www.master.idv.tw -

#72.回到華燈初上時| 誠品線上

從新聞照與老報中,重現第14、15號公園預定地(今林森公園、康樂公園)違建眷村和 ... 帶來建設現代化社區雛形台日混血的產物八○年代華燈初上※從新聞看歷史北市現用日 ... 於 www.eslite.com -

#73.兒八公園碉堡 - 國家文化資產網

102.02.07府授文資字第1020208022號登錄兒八公園碉堡為歷史建築公告.jpg. 評定基準 ... 軍方閒置,已無軍事機能,由康樂里林里長管理維護,保存良好。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#74.回到華燈初上時 - momo購物網

人類大歷史:知識漫畫1+2(2冊) ... 從新聞照與老報中,重現第14、15號公園預定地(今林森公園、康樂公園)違建眷村和康樂市場拆除前樣貌。 於 m.momoshop.com.tw -

#75.康樂公園-台北景點導覽 - 旅遊王TravelKing

康樂公園 舊稱15號公園,位於北市中山區南京東路以北,林森北路東側,鄰近林森(14號)公園,此公園在中山區內規屬於大型公園設施,舊時曾為日據時代公墓地及戰後來台難民 ... 於 www.travelking.com.tw -

#76.康樂公園- 維基百科,自由的百科全書

康樂公園 為台北市戰前規劃的大型都會公園之十五號公園用地,原為日治時代的三橋町日本人墓地。位於中山區,南京東路一段21巷、中山北路二段39巷、林森北路所圍地區( ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.從三板橋日人墓園到林森康樂公園 - 國立臺灣圖書館

只是. 走進市場巷弄,朝地下仔細一望,不免發. 現巷道基石或家屋底層,仍存在許多刻有. 「oo家之墓」字樣的石碑,成為未被妥善. 解決的歷史遺緒。 康樂里這一千多戶城市 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#78.條通竟這樣誕生!《華燈》林森北藏都市傳說…康樂公園爆 ...

不過,其實條通商圈的歷史演變相當豐富,此處在日治時期更是日本人專屬的公共墓地。 台劇《華燈初上》人氣爆棚,台北市 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#79.File:新竹市康樂公園之F104戰機.jpg - 維基導遊

檔案歷史. 點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。 日期/時間, 縮圖, 尺寸 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#80.新竹槺榔庄康樂社區 - 中華維德文化協會

作者:周思維2019/1/28 · 新竹原名「竹塹」,是台灣北部最早開發的地方。槺榔是一個傳統地域名稱 · 康樂公園,除康樂里的精神象徵「槺榔樹」外,最吸引行人目光的是一 ... 於 www.weide.org.tw -

#81.康樂公園鬧中取靜水泥叢林裡的綠洲

位於南京東路、林森北路交叉口的林森公園、康樂公園, 面積總計有4.3 公頃,林森 ... 大地可謂歷盡滄桑,此地於清代、日治時代、政府遷臺等不同時期皆有其歷史意義。 於 blind.tpml.edu.tw -

#82.《華燈》林森北路條通秘密康樂公園隱藏「日人墓園」都市傳說

而條通附近有林森公園、康樂公園,前身是第十四、十五號公園,但其實在此之前是1997年拆除台北市最大違建眷村,其歷史背景更可追溯到日治時期,當時 ... 於 star.ettoday.net -

#83.打開康樂市場時光膠囊 台灣首場反拆遷運動,20年後怎麼了?

從14、15號公園到華光社區、紹興社區、大觀社區,各種違建迫遷案不斷發生,針對居民生活衝擊、安置方案,「這20年來,國家有沒有盡力提出一個相對的 ... 於 www.twreporter.org -

#84.康樂公園- 维基百科,自由的百科全书

康樂公園. Water Mist Area in Kang Lee Park 20101114a.JPG. 基本資料. 類型, 公園. 位置, 台灣台北市中山區. 面積, 13,385 平方公尺. 建成, 1997 年. 於 zh.wiki.hancel.org -

#85.康樂公園歷史、葬儀堂、一殯歷史在PTT/mobile01評價與討論

在康樂公園歷史這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ht91008也提到中壢泰豐泰豐公園溜冰場南崁廢棄軍事歷史建築桃園車站後火車站天靈洞青埔棒球場vip獨立包廂中壢新連進 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#86.康樂里的違建

林森北路靠近南京東路的康樂里區域,在日治時期原為「三橋町」公共墓地,後來規畫成林森北路以東的14號公園(林森公園)、以西的15號公園(康樂公園)預定地。 於 www.artexchange.me -

#87.2012 北部-林森公園& 康樂公園 - 火星人的世界

第一次(BLOG)去二二八公園看到鳥居時就回家查資料才知道原來是石元二郎墓鳥居與鎌田正威墓鳥居(二二八公園解說牌認為是乃木希典母親所有)。 於 sniper99.pixnet.net -

#88.綜合報導 - 雲視界新聞網

在很久很久以前,林森、康樂公園還不存在的時候,那片位於南京東路一段及中山北路十字路口旁的兩片土地,在不同的時代,曾被歷史刻上不同的面貌,如今,滿公園花木隨風 ... 於 yun-news.com -

#89.歷史古蹟-新竹市觀光旅遊網

民國72年都市計畫規劃為兒八公園,89年後改為康樂公園,當時整地才發現原碉堡是被樹木遮避,後將碉堡留下保存,並由新竹市康樂里管理維護. 於 www.tourism.hccg.org.tw -

#90.林森、康樂公園. - robert3c的台北散步道

林森、康樂公園(原稱中山14 、15 號公園)位於南京東路林森北路交叉口。這裡原本有一段歷史。 今天再次來這裡, 發現多了個公園管理中心建築物, ... 於 robert3c.blogspot.com -

#91.日治時期位於三橋町(三板橋)的日本人公墓遺址 - Taiwan Memo ...

轄域約當今林森公園、康樂公園。 ... 根據歷史文獻的記載,第三任台灣總督乃木希典的母親-壽子女士,當年陪著其愛子乃木希典一起前來台灣,但是進入台北不久後卻染上了 ... 於 taiwanmemo.pixnet.net -

#92.台北昇美精品旅店: 周邊景點

昇美精品旅店於台北市新生北路,近林森公園、康樂公園,鄰近南京東路、林森北路最 ... 以城市人文生活為主題,藉由說故事的方式,來呈現老房子的歷史記憶,引領民眾從 ... 於 bchic.beautyhotels.com.tw -

#93.新竹市北區康樂里-資源循環-舊建築保存再利用| 行動項目

康樂 社區歷史悠久,故保有許多古蹟遺址。 ... 供旅客參訪時可進行體驗;社區內的3座碉堡建於1943年為重要文化資產,公園內改建的小碉堡也變為附近學童最愛的遊憩地點。 於 lcss.epa.gov.tw -

#94.【書訊】公園地景百年流轉:都市計畫下的臺北 - 健行筆記

從圓山公園開始,追索17座公園的百年歷史變遷 ○溜狗、運動、漫步、沉思之餘,那些你 ... 第九章推土機下產生的林森公園與康樂公園(公十四、公十五) 於 hiking.biji.co -

#95.保存歲月的地方:台北中山區歷史風景 - 土屋鞄

建築空間裡彷彿收納著一頁頁歷史故事的抽屜,走近它們,便好似打開並閱讀一段段 ... 飽覽歷史建築與細節之美,接著放慢腳步在林森康樂公園稍事歇息。 於 tsuchiya-kaban-global.com -

#96.旅遊資訊-叙美精品旅店| Hotel.com.tw旅遊王訂房

台北市電影主題公園. (約1.1公里). 艋舺清水巖祖師廟. (約1.1公里) ... 國立歷史博物館. (約1.3公里). 台北植物園. (約1.3公里) ... 康樂公園. (約1.6公里). 寧夏夜市. 於 hotel-b7.hotel.com.tw -

#97.國立臺灣史前文化博物館

康樂 本館; 卑南遺址公園; 南科考古館 ... 再造及展示更新工程,本館暫停對外營運服務(含水舞及迷宮區;卑南遺址公園及南科考古館照常營運),敬請期待111年重新開館。 於 www.nmp.gov.tw