彰化肉圓差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳瑞文,陳方寫的 外部與範式轉移:德勒茲論繪畫 和陳淑華的 灶邊煮語:台灣閩客料理的對話都 可以從中找到所需的評價。

另外網站肉圓大PK 彰化皮酥餡多.南投淋湯兩吃也說明:彰化肉圓 和南投肉圓比一比,彰化肉圓外皮酥脆,南投肉圓比較Q彈;彰化肉圓用了豬肉、香菇和蛋做內餡,口味濃郁,南投肉圓則是用整片豬肉和現炒筍丁,口味 ...

這兩本書分別來自五南 和遠流所出版 。

國立中興大學 歷史學系所 吳政憲所指導 許嘉伃的 日治時期北斗街新式教育發展之研究(1895-1945) (2015),提出彰化肉圓差別關鍵因素是什麼,來自於北斗、新式教育、日治、公學校、小學校。

而第二篇論文國立臺灣體育運動大學 體育研究所 盂峻瑋所指導 張漢川的 探討臺灣基層棒球教練之角色定位以高雄市國小球隊為例 (2011),提出因為有 專任運動教練、棒球、國民體育法的重點而找出了 彰化肉圓差別的解答。

最後網站彰化肉圓 - Ting Deer 鹿與蜜袋鼯- 痞客邦則補充:其實兩家我都吃過, 以前常去吃彰化肉圓, 後來就一直去吃阿璋肉圓了, 那差別在哪裡呢? 我覺得肉圓的口感和內餡差異不大, 硬要比的話, 覺的阿璋肉圓的皮 ...

外部與範式轉移:德勒茲論繪畫

為了解決彰化肉圓差別 的問題,作者陳瑞文,陳方 這樣論述:

概念運作一直是德勒茲思想重之又重的主課題。德勒茲的外部理論,主訴求就在於擺脫西歐哲學開拓內在思維的傳統,實驗一種意識之外的理論方式。 本書所研究的對象《培根:感官感覺邏輯》,堪稱是德勒茲外部理論一系列發展的巔峰之作。從《培根:感官感覺邏輯》的概念創制方式及其網絡,考查這個繪畫理論背後的方針,就是本研究的重心。這樣的考查,構成本書十五章的內容,依序為影像問題性、繪畫、運動、不可辨識的區域、共存、感官感覺、歇斯底里、無器官身體、力量、作品觀念、減法、圖表、類比、作品認識論與色彩社會學等。

彰化肉圓差別進入發燒排行的影片

有夢想就有追求 在追求中成就自己的夢想人嘛就是吃喝拉撒,

悄悄的體態走了,正如脂肪悄悄的來;我揮一揮蝴蝶袖,嘴咬著一片雞排。

一個平凡上班族的吃喝玩樂,盡在《阿君的玩食天堂》

部落格:https://arjun.tw/

粉絲團:http://www.facebook.com/eattodieislife/

主要是日常文、美食、風景 有興趣的可以追蹤我的IG喔!

Instagram:https://www.instagram.com/z24518261/

日治時期北斗街新式教育發展之研究(1895-1945)

為了解決彰化肉圓差別 的問題,作者許嘉伃 這樣論述:

北斗的地方發展深刻了影響了北斗的文學風氣,北斗街上的老建築歷經時間的洪流仍然栩栩如生,文風鼎盛的北斗,奠基於日治時期的教育發展,因此此篇研究起始於北斗的歷史背景,由清代研究北斗的發展背景,再進一步探討經濟所帶動蓬勃發展的文風,逐漸在教育史上嶄露頭角的北斗街,更隨著北斗陳姓、林姓等各世家大族對北斗教育的貢獻,引領北斗人民開始重視文教發展。日本勢力進入臺灣後,臺灣的文教設施進行大規模的更改,由過去總督府發布的府報中可循序得知教育在日治時期的異動與演進,日人雖採取差別待遇、隔離政策等方針在臺灣島實施教育,但從另一個角度看,也同時帶領臺灣教育走向現代化,並奠定教育制度的基礎,日治時期的教育制度經過不

斷的調整與更迭,在日治末期北斗郡的教育已燦然大備,而戰後的教育僅依循著日治時期的基礎再發展而已。日式風格的課堂上開始教授禮儀、裁縫、衛生、日語等課程,進一步而言,一九四三年總督府推行的義務教育,更使臺灣學童的就學率更大幅提升,以上所述皆為日治時期對臺灣教育的顯著貢獻,民間更流傳著「北斗有三員,警員、教員、肉圓」的俗諺,由北斗街教育在北斗郡所扮演的角色與地位及可推論日治時期的北斗文風的興盛並非浪得虛名。北斗的教育發展奠基在日治時期,但前人研究對於日治時期北斗教育的著墨卻不在多數,若想窺探北斗日治時期的教育發展,一般多由北斗鎮志或地方文史工作者的研究入門,但筆者實際研究後發現,因北斗鎮志成書已久,

資料較為老舊,所需勘誤之處也甚多,例如本書第四章及主要著墨於一手教育史料與北斗鎮志中之有所出入之處,因數據方面例如國勢調查、學童在籍學生數或者其他檔案資料北斗鎮志主要多引用原始一手史料,所以有所出入之處較少。然而,各級學校歷任校長的任期因並非一期、一卷或一頁之內容可拼湊而成或直接紀錄,因此筆者發現關於各級學校歷任校長的錯誤度最高,除了任期方面可能有誤,甚至有將非校長誤植為校長之嫌,例如許百鑄、河田多賀吉等。更甚者,將校長名字記錄錯誤者也不在少數,因此筆者即藉由此論文的研究,針對上述之錯誤,一併進行研究與探討,期盼能提升日治時期北斗教育研究之質量。

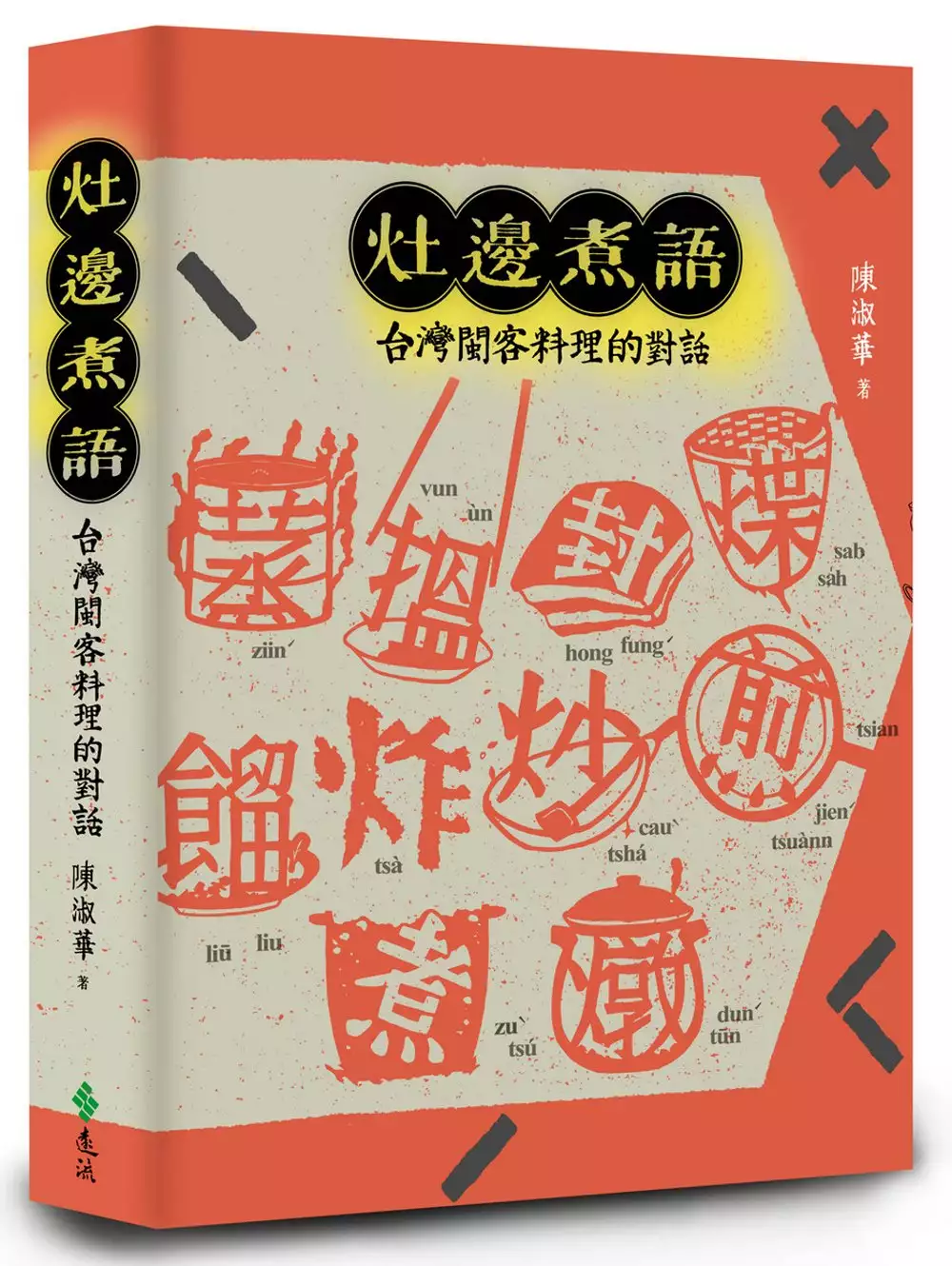

灶邊煮語:台灣閩客料理的對話

為了解決彰化肉圓差別 的問題,作者陳淑華 這樣論述:

第一部閩客料理手法的文化事典 ★13 大類105個料理動詞 × 285道第一手灶間採集的私房菜譜 × 11式料理手路比較分析 × 12位說菜人的真情側寫 × 15種食物的脈絡考掘 ★金蝶獎金獎得主設計師黃子欽 × 剪紙藝術家古國萱_ 聯手創造具古典手感的視覺語言與裝幀設計,全書採蝴蝶膠裝,外加書套收藏 ★特別附錄「線上聲音註釋」,讀者可參照拼音,親耳聆聽閩、客料理動詞與相關菜譜名的真實發音 一場從料理動詞展開的閩、客飲食譜系的探索 「糋菜糋vs烰烰菜,今晚你想吃哪一道?」 要是有人這麼問你,你是會心一笑,還是覺得丈二金剛摸不著頭腦? 其實,「菜糋」「烰菜

」都是類似蔬菜天婦羅的油炸料理,只是前者是閩南語的講法,後者是客家語的稱呼;而「糋」與「烰」亦又是閩南和客家語中分別表以大量滾油「炸」的料理手法,也就是烹調動詞。動詞加名詞的族群食物對比,是不是很有趣? 本書是金鼎獎與開卷年度好書獎雙料得獎作家陳淑華,費時三年田野調查、一年潛心創作的重量級飲食書寫。 作者從料理相關的語彙,特別是烹調的動詞下手,以從相關辭書或文獻報告收集而來的逾百個閩客烹調動詞為基礎,透過深度田野訪談與親身實作觀察,記錄整理這些從飲食生活中歷練出來的烹調動詞的使用情形,並將這些詞彙重新植回生活場域,看它們如何因應不同地域風土在不同族群的巧手運作下,創造出一道道的料理

,不僅餵飽人們的肚腹,也滋養人們的心靈。最後經由比較文化的視野,勾勒出台灣閩、客兩大族群的飲食樣貌,展現出台菜系譜的豐富多元。 全書分成「煮食語典」與「田野隨筆」兩大部── 煮食語典_依烹調方式將105個閩、客料理動詞分成十三大類,每大類有其對應的一組烹調動詞,除將每個字皆標注發音,說明定義,解釋源由外,作者發揮人類學專長,將田野採訪中眾多煮食與說菜人的第一手私房菜譜,原汁原味蒐羅於相應之料理動詞中,並且補充作法細節與背後文化脈絡。不但是可查閱的飲食辭書,更是可實際操作的經典菜譜。 田野隨筆_是作者透過他地他人的廚房紀錄,再對照自家廚房經驗的所見所思,分別從「說菜人身影」和「

煮食與考掘」兩個方向切入之飲食主題書寫。無論是娓娓道來的說菜人生命故事,或是飲食文化的考掘──談炸物「䭔」的故事、紅蔥頭的日常與非日常、紅燒魚五柳枝的身世傳奇……,篇篇情致雋永、博引旁徵,是知性與滋味兼具的飲食文學饗宴,也賦予文獻史料上的烹調動詞「鑊氣十足」的具體內涵。 ※為了讓讀者更能進入這場廚房庶民之聲的探索之旅,特別製作「線上聲音註釋」,邀請專人分別以閩南語、客家語念出書中收錄的料理動詞及相關菜譜名,讀者可一邊聆聽,一邊與書末之文本相互參照。

探討臺灣基層棒球教練之角色定位以高雄市國小球隊為例

為了解決彰化肉圓差別 的問題,作者張漢川 這樣論述:

籌組一支基層棒球隊,其考量的條件至少要有五大項,分別是場地、球員、教練、經費、管理,此五大條件並非依序而下,也並非五大基本條件皆須同時滿足才能完整的組成球隊,但是如果每滿足其中的一個要件,球隊的實力就會愈漸強大。一般而言,五大要件中,社會大眾對教練的因素最漠視不關心,而研究者卻與眾不同的認為其佔有最舉足輕重的地位,也有感而發的認為演而優則導的教練們不應該是遊走社會底層低下的一群,其社經地位應該被尊榮與推崇。 因此本研究的目的在於探討基層棒球專任教練之法律定位,以了解目前專任運動教練之角色定位與職業成就感、使命感。在研究方法上希望能藉由與目前從事實務經驗的棒球教練為訪談之方式,由深度的訪

談採取質性研究的方法來進行資料蒐集,再歸納分析其職業的認同感與角色定位,比較專任與兼任運動教練的差別待遇,進而與國民體育法為相互對照,而做更深入有關專任運動教練之研究。 最後,從研究中獲得結論而提出相關建言,除了肯定專任運動教練在職場上的付出外,也希望相關主管機關能提供相關配套措施,讓專任運動教練能安心的於基層貢獻所學,寬廣臺灣棒球基層。

彰化肉圓差別的網路口碑排行榜

-

#1.東區只賣下午兩三個小時的彰化肉圓

說到台灣小吃, 肉圓絕對是我心目中的前五名之一肉圓好吃除了皮要很Q, 餡要好, 醬料的陪襯更是 ... 而以我個人的喜好來說, 慢火炸的比蒸的還好吃, 主要是皮的Q度口感差別如. 於 lemonadellen.pixnet.net -

#2.彰化市‧北門口肉圓(總店/中正店) - 食在‧GO 遊趣- 痞客邦

店名:北門口肉圓(總店)地址:彰化市中正路一段494號電話:04-7229980營業 ... 四分五裂,有時候又是整塊蒸蛋好好的,到底為什麼有這麼大的差別呢? 於 loveinmind.pixnet.net -

#3.肉圓大PK 彰化皮酥餡多.南投淋湯兩吃

彰化肉圓 和南投肉圓比一比,彰化肉圓外皮酥脆,南投肉圓比較Q彈;彰化肉圓用了豬肉、香菇和蛋做內餡,口味濃郁,南投肉圓則是用整片豬肉和現炒筍丁,口味 ... 於 news.cts.com.tw -

#4.彰化肉圓 - Ting Deer 鹿與蜜袋鼯- 痞客邦

其實兩家我都吃過, 以前常去吃彰化肉圓, 後來就一直去吃阿璋肉圓了, 那差別在哪裡呢? 我覺得肉圓的口感和內餡差異不大, 硬要比的話, 覺的阿璋肉圓的皮 ... 於 tingdeer.pixnet.net -

#5.網友熱議新竹、彰化肉圓哪個好吃?屏東人:都不夠看 - ETtoday

你有吃過屏東的肉圓嗎?」(胖丁,假面,呷麵,美食,食記,達人,地區差異,戰南北,專家,名店,旅遊,貪吃,地方差異,台灣小吃,肉圓,新竹,彰化,屏東) 於 www.ettoday.net -

#6.彰化北斗肉圓

彰化肉圆 有地域差别,大致以北彰化(彰化市、芬园一带)、南彰化(北斗镇、田中镇一带)为区隔,两者原料相似,都是以地瓜粉、猪肉及竹笋为主,但从外形、做法到蘸酱。 Popular ... 於 gg.dare-to-discover.co.uk -

#7.來去乾湯兩吃--水里肉圓 - 關於民報

台灣雖小,可是各地的肉圓作法各有差別。 ... 肉圓的吃法百百種,彰化有一種「涼圓」是將肉圓放冷後,再放進冰涼的湯水內食用,在焱熱的夏天裡由於 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#8.北斗肉圓生創始總店。一種懷念的味道是一種習慣吧!只要有來 ...

所飄出的香味也都令人無法阻擋吃過幾家覺得差別是在于肉圓的皮.有的有Q彈一咬就覺得很彈很彈要 ... 北斗肉圓是小顆的.皮比較厚一些彰化肉圓是大顆的. 於 yjlrh520.pixnet.net -

#9.[彰化] 肉圓大比拼1:北門口VS 阿三~食尚玩家

原文寫於2009.8.10,北門口補2015食記: 來彰化一定要吃的當然就是肉圓了。 ... 餡一樣有1/4白煮蛋、香菇、豬肉,除了香菇的口感是北門口的明顯較好,另兩者差別不大。 於 pure816.pixnet.net -

#10.細數台灣肉圓兩三事

肉圓 是台灣具有代表性的小吃,一般公認始於彰化北斗,北斗肉圓創始人為范萬居。范萬居只做不賣,一開始只用番薯做皮、竹筍為餡(無肉),因此外皮不是現在 ... 於 guide.michelin.com -

#11.最終BOSS有多變態?深入解析Netflix台劇《模仿犯》8大看點

無差別發便當、最終BOSS有多變態?深入解析Netflix台劇 ... 面對無差別殺人案,人心該如何面對? ... 「南蒸北炸」怎麼來?從彰化開始的肉圓進化史. 於 everylittled.com -

#12.台北超人氣排隊肉圓,想吃要有排隊的心理準備,外皮薄軟Q嫩

在台北超過40年的阿財彰化肉圓,多多少少調整成適合北部的口味,跟彰化或許有些差異,. 不論如何,都仍屬台北好吃的肉圓,只是想吃要有排隊的心理準備。 於 ireneslife.com -

#13.彰化火車站【北門口肉圓站前店】外皮酥脆×三家分店價格不同 ...

北門口肉圓-站前店(三民店) 營業時間平日11:00-18:30 營業時間假日11:30-售完 每週二、週三店休 彰化縣彰化市三民路34 ... 於 xxxlxschannel.wordpress.com -

#14.【彰化】路過不要錯過北斗肉圓&田中女人香臭豆腐

不過,二家的肉圓還是有差異。生的餡較清淡,而瑞的餡是重口味,應有加入中藥的偏方,所以香濃味比較清楚。慶幸先 ... 於 ironlotus168.pixnet.net -

#15.關於屏東肉圓,院長愛蒸的,總統喜歡滷的

由彰化市開始的肉圓小吃,向南北東西擴張發展,並以曾文溪為界產生了『北炸南蒸』的差異。北派的彰化肉圓為油炸地瓜粉,南派的屏東肉圓為清蒸在來米粉 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#16.彰化肉圓做法

台灣傳統的肉圓有地域之分,彰化以北喜歡吃油炸的肉圓,彰化以南則流行清蒸肉圓。 絞肉加醃料拌勻,順向用力 。 通化街肉圆是由一位克俭勤朴的阿嬷来到台北 ... 於 cv.avcilik.net -

#17.肉圓的英文是Meatball? - 島民集合Hello Islander

這次,就讓我——Hello編,帶你深入各地,來一趟全臺特色肉圓巡禮! ... 高溫油炸的彰化肉圓外皮更加硬脆,但一口咬下還是可以吃到以蕃薯粉為主key的Q彈 ... 於 helloislander.cc -

#18.西門彰化肉圓吳,人氣老店的大Size肉圓,清蒸或油炸都好吃!

有這麼豪氣的牛排內餡就是出自於彰化市的這家「西門彰化肉圓」吳老店。 ... 雖然外皮一樣呈現是Q彈的模樣,但是跟剛剛油炸過的還是有差別,少了那種脆 ... 於 buuz.tw -

#19.【食記- 小羽】彰化阿三肉圓 酥炸肉圓

餐廳名稱:阿三肉圓消費時間:2013年9月1日地址:彰化縣彰化市三民路242號(近民生國小)電話:(04) ... 大肉圓和小肉圓差別除了是大小和料的份量外. 於 dj791031.pixnet.net -

#20.彰化美食。阿三肉圓,鄰近彰化火車站,有著長長排隊人龍

這次來到彰化,我們捨去了常吃的肉圓店另外在網路上找了一間有5000多則評論 ... 肉圓$45. 他們家的肉圓分為大、小顆兩種. 差別在於大顆裡頭多了干貝. 於 wenblog.tw -

#21.彰化‧老担阿璋肉圓 - 蒲公英的飛翔- 痞客邦

同樣在彰化,但『彰化肉圓』和『北斗肉圓』其實不太一樣, 最大的差別在於體積,北斗肉圓小多了,所以單顆售價也只有一半(我剛開始吃北斗肉圓 ... 於 tanpopokayu.pixnet.net -

#22.新竹肉圓

有別於彰化肉圓,新竹肉圓的外觀與內餡都與之截然不同,新竹肉圓外觀看起來小而剔透,內餡更是有很大差別。老闆表示,新竹肉圓的餡料特色主要就是紅糟肉,精選的北埔紅 ... 於 www.ytower.com.tw -

#23.北斗肉圓生- 遊客評語- 口感遜於名氣的肉圓 - Tripadvisor

然而,同樣是彰化地區的肉圓,偏偏北斗肉圓異軍突起,硬是舉起自己的一面大旗,與彰化這兩個字分庭抗禮。其它不說,光是形狀就是有區別,至於油焗與內餡的筍肉,其實差別不 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#24.[彰化彰化]北門口肉圓 - THE UNDERSTATED BEAUTY - 痞客邦

位在彰化火車站、彰化客運、國光客運附近的北門口肉圓,因為位. ... 家陸續開設的,中正路上這家則是創始老店,既然三家都是同一兄弟開設,想必口味上不會差別太多吧! 於 fujenchi.pixnet.net -

#25.肉圓「炸」vs.「蒸」 你是哪派? 彰化肉圓始祖飄香120年 ...

(00:00:00) 肉圓 始祖美味一世紀第284集《進擊的台灣》part2|巫嘉芬說到庶民小吃-- 肉圓 ,從台灣頭到台灣尾到處都吃得到,看是要吃清蒸、油炸、煎甚至還 ... 於 www.youtube.com -

#26.彰化北斗肉圓 - piknikki

台湾各地肉圆的形状大部分和彰化肉圆一样,都是圆形的,而且著重皮薄、馅丰;而北斗肉圆却呈金元宝形,皮厚、馅简单,两者迥然不同。 阿璋肉圓好吃的 ... 於 piknikki.ru -

#27.阿璋肉圓| 彰化市肉圓名店,吃肉圓還有附免費清湯。

阿璋肉圓| 彰化肉圓推薦,阿璋肉圓因為「那一年我們一起追的女孩」在這邊 ... 跟其他知名炸的酥脆外皮的肉圓店有區別,油泡肉圓是比較傳統的吃法。 於 ants.tw -

#28.彰化知名肉圓老店,傳說中比雞腿便當還貴、一顆要價一100元 ...

店家說100元肉圓和50元肉圓差別在於多了干貝,不過我覺得份量上感覺好像也有比50元的稍微多一點點。 北門口肉圓的香菇都很大一蕊,對我這愛吃香菇的 ... 於 dream3s.pixnet.net -

#29.【彰化肉圓特輯】阿三、北門口你吃哪一家?9家必吃肉圓推薦

肉圓 是彰化最有名的小吃,身為彰化人的小編,今天要把整個彰化值得一吃的肉圓都推薦給你們,包含人氣超高、在地人必吃、脆的、Q的,超多選擇!快. 於 www.funtime.com.tw -

#30.彰化市區美食|北門口肉圓-中正路總店|百元大干貝肉圓晚來吃不 ...

說到彰化美食大家應該都會直接聯想肉圓吧!走在彰化路上,隨時都可以看到賣肉圓的店家。 於 momotravel.tw -

#31.彰化-在地人極力推薦[北斗肉圓詹]、80多年老店[田尾溪畔肉圓 ...

肉圓 對於彰化人跟雞肉飯之於嘉義人一樣,你問10個人最好吃是哪一家, ... 北斗的肉圓有著容易辨別的類水餃型外型上跟彰化肉圓有著很大的差別 這是 ... 於 blog.eat88.tw -

#32.【彰化|三民路】阿三肉圓 肉圓界的霸主,炸得酥脆的外皮,淋 ...

第一次來可以嚐鮮看看,阿樂喜歡小的,有簡單配料差別在於有沒有干貝。 26641. 挖~脆皮肉圓登場,一上桌就看到酥脆的外皮 眼睛都亮了. 於 lulu6915853.pixnet.net -

#33.起源- 台灣小吃

臺灣肉圓以彰化和新竹兩地最為出名,其中彰化肉圓是以油炸的方式﹔新竹肉圓則是以蒸的方式處理,口感上有所差別,遊客可依自己喜愛口味選擇品嚐。肉圓的外皮是以地瓜 ... 於 sites.google.com -

#34.北斗肉圓:台灣肉圓的發源地肉圓瑞、肉圓儀、肉圓生一次吃三間

·北斗肉圓與彰化肉圓的差別 ... 雖然北斗與彰化的肉圓都是甘藷粉製成、蒸熟後再中溫油炸,但外觀與內餡不同。彰化以圓形肉圓包裹絞肉與香菇為主。北斗肉圓 ... 於 ajgogo.com -

#35.【彰化·食】北斗當地人和觀光客的熱愛小吃「肉圓生」 - 夢夢食遊

店名:北斗肉圓生時間:2019/02 地址:彰化縣北斗鎮中華路192號 ... 如果大家吃過北斗肉圓一定會知道它與彰化肉圓的差別,北斗肉圓吃起來比較軟一點( ... 於 mengtrip.pixnet.net -

#36.盧珮珊:彰化覓食肉圓之鄉 - 思考香港

阿三的肉圓有分大小,差別在份量和有否加干貝,由於大的賣完,大隻人妻只好吃普通版小顆的。賣點在於外皮是脆的,跟傳統的不太一樣,但口感有點硬,裡面則 ... 於 www.thinkhk.com -

#37.鄉民們戰起來!「炸肉圓」「蒸肉圓」「紅糟肉圓」誰是經典?!

就有網友在PTT女版好奇發問:「常常看到肉圓招牌上有沙鹿跟彰化,雖然我吃不出兩地的特色在哪,不過掛沙鹿的好像比較少雷,大家覺得肉圓界的第一名是 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#38.[彰化食記]彰化市/阿三肉圓/必吃酥炸脆皮口感肉圓,龍骨髓湯也 ...

一般吃到的肉圓口感都是屬於皮Q帶有彈性彰化卻有好幾家主打著脆皮肉圓有 ... 他就是普通大小跟一般的肉圓店並無太大差別我想大的應該會大個兩倍吧! 於 hacclove6527.pixnet.net -

#39.誰才彰化肉圓王? 盤整8間名店通通介紹給你! - 好好玩台灣

很多人都以為肉圓只有分蒸的或炸的,但其實有另一種特別的肉圓,也就是涼圓。一開始聽到涼圓還以為是甜點,結果居然是鹹的。其實涼圓和肉圓沒什麼差別,不過涼圓的外皮 ... 於 www.welcometw.com -

#40.彰化憑什麼叫肉圓發源地?行家曝「最大差異 ... - Yahoo奇摩新聞

近日有網友就好奇在PTT 發問,釣出內行人解答,分析彰化肉圓與其他地方的「最大差異」。 於 tw.tech.yahoo.com -

#41.二師兄- 始終堅持彰化肉圓才是肉圓界的霸主。

寶櫻冷靜地說道,另一隻手從懷中拿出來自台南的蝦仁肉圓。 「練什麼兵?」我完全不明所以。 「為了一年一度的盛會,全台最大無差別格鬥 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#42.肉圓「蒸的好吃還是炸的好吃」? 老饕揭勝出關鍵是這個

「肉圓」是台灣的經典特色小吃,但因南北差異做法有所不同, ... 原PO在PTT發文:「小弟我很喜歡彰化肉圓,雖然很難得能吃到,不過我對肉圓只有兩個 ... 於 today.line.me -

#43.北門口肉圓|彰化在地飄香60年肉圓老店 - 飛天璇的口袋

北門口肉圓|彰化美食推薦北門口肉圓應該是彰化最具知名度而且最高人氣 ... 另外沒有圈圈的是小顆的肉圓,一顆是50元,差別在大小的不同之外,還有內 ... 於 flyblog.cc -

#44.彰化肉圓》6家必吃肉圓163位彰化在地人推薦22家提名名單 ...

這三種變化組合起來,就會有很多不同的差異! ▽油泡的軟皮肉圓 彰化肉圓彰化小吃彰化美食 ▽油炸的酥皮肉圓 彰化肉 ... 於 celiamrg.com -

#45.[彰化] 北門口肉圓VS 台中肉員你選哪一道? - 剎有其食

這次去建國科技大學演講之後人中決定帶我來個彰化小吃之旅,他說彰化就是肉圓、爌肉飯的世界所以安排了一家非常有名的北門口肉圓,說比台中肉員還要好 ... 於 safood.tw -

#46.米漿皮油泡型肉圓 - 快樂的過每一天

油炸型肉圓、清蒸型肉圓. 肉圓是彰化最有名的小吃,也是我們從小吃到大傳統市場小吃,因各地口味製作材料、烹調方式的不同 ... 於 ihappyday.tw -

#47.【圖輯】南北肉圓大對決:你是「南蒸派」還是「北炸派」?

北彰化的肉圓,由於進油鍋炸之前是將米漿和餡料放在碗裡蒸,形狀是碗狀的圓形,除了豬腿肉+筍丁的基本餡料外,有些店家還會加入香菇、干貝等食材,創造更 ... 於 www.thenewslens.com -

#48.阿璋肉圓菜單做法

彰化 美食阿璋肉圓實在很讚, 九把刀推薦彰化肉圓老店完全棒呆了. 阿璋肉圓(11986則評論與照片) 網友 ... 吃完後下一站要走去阿三,繼續吃下去比較看看兩家的差別! 於 493826773.sunsetbeachclub.ru -

#49.【彰化美食】彰化市。北門口肉圓彰化火車站附近美味肉圓(文 ...

若是第一次到彰化吃肉圓,在地人一定會推薦阿三或是北門口這兩間脆皮 ... 北門口肉圓的菜單主要的肉圓分為干貝與香菇其實大小都一樣只有餡料的差別. 於 ehx.patriciamiralles.fr -

#50.彰化小吃︱阿三肉圓.酥皮肉圓好好吃 - QQ的懶骨頭

阿三肉圓是2008年的彰化肉圓節冠軍,也是網路票選人氣冠軍,這幾年更是得過 ... 差別真的不大,雖然少了干貝、雞絲,味道、口感、味道還是一樣的好~. 於 qqblog.tw -

#51.【西門美食】開開看江浙小吃,西門好吃熱炒推薦(菜單)

店裡面就像像是一般的熱炒店,唯一差別就是入口處放滿了許多小菜的廚櫃, ... 辣椒鑲肉算是江浙基本功夫菜,算是盆頭菜的代表之一,吃起來蠻好吃的, ... 於 nash.tw -

#52.臺灣的肉圓文化地圖:這個肉圓遇見那個肉圓 王浩一 - 皇冠文化

多年來,走在臺灣小吃的考據文史途徑,每每撥開雲霧發現地方美食的前世今生,理解了我們為何「吃了這個」?這種小吃為何南北兩地有此差異?閩南人與客家人的飲食文化有 ... 於 www.crown.com.tw -

#53.彰化北斗肉圓

彰化肉圆 有地域差别,大致以北彰化(彰化市、芬园一带)、南彰化(北斗镇、田中镇一带)为区隔,两者原料相似,都是以地瓜粉、猪肉及竹笋为主,但从外形、做法到蘸 ... 於 ch.idddq.uk -

#54.(彰化美食)正港ㄟ彰化肉圓創始老店『正彰化肉圓』獨特醬料

小紫以前看美食節目與旅遊手冊推薦~來彰化大家都吃"阿璋肉圓" ... 冰過一晚的再蒸的肉圓皮 口感上比昨日在店內吃的皮再稍微硬一丁點(差別不太大). 於 duck303088.pixnet.net -

#55.彰化最有名的小吃! 8家「必吃肉圓」一次推薦給你 - 聯合報

肉圓 是彰化最有名的小吃,身為彰化人的小編,今天要把整個彰化值得一吃的肉圓都推薦給你們,包含人氣超高、在地人必吃、脆的、Q的,超多選擇! 於 udn.com -

#56.彰化‧美食|肉圓界的王品,原來肉圓也有牛排口味的唷

這次衝著牛排肉圓來到了《彰化西門肉圓》,要來嚐嚐全台唯一的牛排肉圓!! P1270436 ... 而香菇豬肉肉圓跟黑胡椒香菇豬肉肉圓的差別在於醬汁. 於 pingu.blog -

#57.彰化憑什麼稱做「肉圓的發源地」? 網點出獨家差異| 生活| 三立新聞 ...

蒸肉圓與炸肉圓到底何者好吃?該問題一直以來都是許多人茶餘飯後爭論的話題。但近日有人在PTT上發文詢問:「彰化憑什麼叫肉圓發源地?」而該議題也在八版上掀起了熱烈 ... 於 www.setn.com -

#58.《發現》第121期: 美國消費者之怒 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

彰化肉圓 :台灣肉圓以彰化和新竹兩地最為出名,其中彰化肉圓是以油炸的方式;新竹肉圓則是以蒸的方式處理,口感上有所差別,遊客可依自己喜愛口味選擇品嚐。肉圓的外皮是以 ... 於 books.google.com.tw -

#59.雜誌精選》味蕾與口感的分派肉圓裡的小鎮故事- 美食旅遊

北斗肉圓與彰化市區的肉圓都需油炸,但程度不同。北斗肉圓蒸好後,丟入油鍋內,沒有激烈的油花,反而溫和地在油鍋中翻滾,待煮 ... 於 www.chinatimes.com -

#60.你是酥脆還是濕軟派?北斗發跡的肉圓為何變三角形 - 食力

油泡形式的肉圓能軟化肉圓皮並保溫;油炸形式的肉圓則是將外皮炸到酥脆,肉圓保留一部分不蘸醬汁。 撰文=李廼澔(台灣師範大學英美語文博士). 彰化北斗 ... 於 www.foodnext.net -

#61.彰化杉行碗粿|北門口肉圓|泉焢肉飯|彰化木瓜牛乳大王

... 彰化無差別亂吃|彰化必吃美食懶人包|彰化杉行碗粿|北門口肉圓|泉焢肉 ... 吃完了碗裸,來到這一樣有著四十年多年歷史的肉圓店,在彰化有三家 ... 於 arjun.tw -

#62.2023臨江夜市(原通化夜市)必吃推薦|22家美食小吃地圖全攻略 ...

... 鍋貼其實內餡與煎包一樣,差別在於形狀與外皮較薄,一份也是五個。 ... 熱賣近六十年的『肉圓』採用彰化肉圓做法,以地瓜粉加米漿製成透光的 ... 於 kenalice.tw -

#63.煙波國際觀光集團| 台灣連鎖飯店

煙波國際觀光集團為台灣連鎖飯店集團,經營親子、商務及度假飯店,並不定期推出住宿優惠。旗下擁有9家飯店,新竹湖濱館、新竹都會館、花蓮館、蘇澳館、宜蘭館、台南 ... 於 www.lakeshore.com.tw -

#64.【彰化小吃】阿三肉圓- 2008肉圓節第一名 - 涼子是也

店裡的菜單如下,小的肉圓一顆是35元,看別人的介紹,和大顆的差別在於份量大小,還有小顆的沒有干貝。 阿三肉圓03. 整體來說,是好吃的,炸到微酥有些不 ... 於 lyes.tw -

#65.北斗肉圓生‧北斗肉圓儀‧員林北門肉圓 - 隨裕而安的美食旅遊

大家都知道彰化的地方名產小吃是肉圓,不過,彰化縣北斗鎮這邊的肉圓算是自成一 ... 外皮與肉塊倒是與肉圓生沒有什麼明顯的高下之分,差別是在醬料。 於 yuann.tw -

#66.肉圓有哪些類型?你吃過幾種?小吃香路輕旅台灣傳統美食探索

肉圓 是台灣常見的街頭小吃,也是老少咸宜的傳統美食,各地肉圓的大小、製作材料都有差異,至於,烹調肉圓的方式則有南蒸北炸的說法。 彰化肉圓的名氣 ... 於 busanfun.com -

#67.彰化百元肉圓漲很大其實你還有這些名店可以選擇 - 信傳媒

最近因漲價而吵得沸沸揚揚的彰化北門口肉圓,以配合開發票為由, ... 有人說在地人喜歡吃「肉圓火」,觀光客會選擇「肉圓生」,其實兩家最大的差別 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#68.彰化肉圓 - 中文百科全書

肉圓 外皮多以甘薯粉製作,內餡視各家口味不同而有差異,但多數店家用豬後腿肉製成的絞肉,佐以香菇為主。 調理方法先將肉圓連同容器放入蒸籠蒸熟,固定外型,待食用時,再 ... 於 www.newton.com.tw -

#69.[彰化] 溪湖北斗肉圓@ 旅遊印象 - 隨意窩

這裡的賣法其實是算顆的,不過如果要用份來計算也可以,一顆15,一份兩顆30,基本上價格是沒有差異,不過由於是北斗肉圓,只吃一顆是不可能會飽的(因為北斗肉圓是小顆的肉 ... 於 blog.xuite.net -

#70.【彰化尋味之七】彰化涼圓.暗黑版彰化肉圓.「冰的」彰化一甲子

彰化 涼圓(fb粉絲團):彰化縣彰化市南郭路一段182號,電話: 04 724 4810,營業時間:09:00-18:00 身為基隆人雖然不服氣,但仍得承認「肉圓」二字要在前面 ... 於 www.foodtigertw.com -

#71.【彰化美食】阿三肉圓-內有2023最新菜單/外皮香酥脆內餡還有 ...

阿三肉圓是彰化超人氣的排隊名店,外皮炸到香酥脆、內餡非常豐富,有炸過的鴨蛋、 ... 阿三的肉圓有分大顆與小顆兩種,差別在於大顆裡面有再多加北海道干貝,所以一顆 ... 於 elainelife.com -

#72.石二鍋

傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮;揉合日式涮涮鍋的極簡體驗,堅持每一片肉品、每一類時蔬,皆嚴格品管或取得認證給您好安心、好涮嘴,總是新鮮的用餐體驗. 於 www.12hotpot.com.tw -

#73.肉圓(台灣) - 維基百科,自由的百科全書

彰化肉圓 外皮多以甘薯粉製作,內餡視各家口味不同而有差異,但多數店家用豬後腿肉製成的絞肉,佐以香菇為主。 調理方法先將肉圓連同容器放入蒸籠蒸熟,固定外型,待食用時 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.[彰化]北門口肉圓-一顆賣70元的肉圓 - 純粹

2007年12月21日,我到四面佛還願,順道去吃吃彰化有名的肉圓~聽說有間叫"北門口肉圓"不錯, ... 大顆跟小顆的肉圓其實內餡方面沒什麼太大差別,唯獨差在大肉圓內餡有干貝! 於 abrabbit.com -

#75.彰化北斗肉圓 - inpala

商標局 彰化肉圆有地域差别,大致以北彰化(彰化市、芬园一带)、南彰化(北斗镇、田中镇一带)为区隔,两者原料相似,都是以地瓜粉、猪肉及竹笋为主,但从外形、做法到蘸酱。在 ... 於 jm.inpala.co.uk -

#76.[北斗.肉圓] 彰化北斗肉圓推薦(肉圓瑞、肉圓火、肉原生 - 凱子凱

開一高回南部的時候,很常在彰化北斗這邊溜下來,吃個肉圓墊個肚子再繼續開車! 大家都知道來北斗就是要吃肉圓~ 在北斗的中華路美食街上,有超多店家都 ... 於 ksk.tw -

#77.口味與特色

「彰化肉圓」外皮多以甘薯粉製作,內餡視各家口味不同而有差異,但多數店家用豬後腿肉製成的絞肉,佐以香菇為主。 調理方法先將肉圓連同容器放入蒸籠蒸熟,固定外型,待 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#78.彰化肉圓竟也有分南、北口味?看形狀就能分辨! - 訂房優惠

彰化肉圓 南北大不同彰化肉圓有地域差別,大致以北彰化(彰化市、芬園一帶)、南彰化(北斗鎮、田中鎮一帶)為區隔,兩者原料相似,都是以地瓜粉、豬肉及竹筍為主,但從外形 ... 於 twagoda.com -

#79.北門口肉圓。愛脆皮肉圓必吃~彰化火車站附近(菜單menu價位)

菜單中提供大肉圓100元、小肉圓50元,差別在於大肉圓內有干貝,另外還有三種湯品,包含龍骨髓湯、金針肉湯、豬肚湯。 彰化必吃美食推薦|北門口肉圓。愛脆 ... 於 suni.tw -

#80.彰化肉圓大對決 北門口肉圓/阿三肉圓/阿璋肉圓哪家比較好吃 ...

大家只要說到彰化小吃第一個想到的不是爌肉飯就是肉圓了吧而哪家最好吃? 也是亙古不衰的討論話題這 ... 阿璋肉圓哪家比較好吃? 文初直接整理差別給你! 於 tong5410.pixnet.net -

#81.肉圓(台灣) - 求真百科

肉圓 的名稱在臺灣也有地區差異,像是有的地方會把肉圓叫做「肉丸」。在鹿港,肉圓則是被稱為「肉回」,常以臺語發音,回字唸音國台語相同 ... 於 factpedia.org -

#82.[板橋No.1] 小潘鳳梨酥,小潘鳳凰酥@ 小潘蛋糕坊排隊也要買 ...

小潘鳳梨酥小潘鳳凰酥小潘蛋糕坊小潘. 鳳梨酥和鳳黃酥的差別在於鳳梨酥沒有鹹蛋黃, ... [彰化伴手禮] 不二家秒殺蛋黃酥@ 比中秋月餅還厲害的送禮 於 www.bigfang.tw -

#83.披薩店推「肉圓口味」 彰化縣長:我的肉圓不加Pizza - 台視新聞

最近知名披薩連鎖店家推出「紅糟肉圓披薩」,顛覆許多人的想像,身為肉圓大縣的彰化縣,縣長王惠美率先在臉書發文「我的肉圓不加Pizza」,要民眾吃肉 ... 於 news.ttv.com.tw -

#84.彰化才吃得到!脆皮系肉圓和果凍感涼圓 - 鏡週刊

台灣小吃很有趣,同樣名字,卻有不同性格,好比肉圓,在台南會進蒸籠做SPA變清蒸肉圓,去到高雄會先蒸後炸,再放到煎檯把表皮煎得赤赤(台語), ... 於 www.mirrormedia.mg -

#85.【彰化美食】北門口肉圓.包裹干貝及鳥蛋、飄香60多年脆皮肉 ...

▽小顆肉圓其實也不錯,表皮同樣走外酥內Q的路線,大概只差別在配料沒這麼多,以及沒有干貝吧! ▽他們家的外皮真的比較厚一點,所以吃起來有著脆、彈 ... 於 zineblog.com.tw -

#86.[問卦] 新竹肉圓和彰化肉圓哪個比較好吃的八卦? - Gossiping板

小魯從小就吃新竹肉圓新竹肉圓就是內餡以紅糟肉和蔥為主沒吃過新竹肉圓以外的肉圓不過其他縣市的人似乎不這麼認為有沒有新竹肉圓和彰化肉圓哪個比較好 ... 於 disp.cc -

#87.肉圓是「炸」的還是「蒸」的好吃? 兩派意見吵翻... 其實「醬 ...

肉圓 是台灣的特色小吃,發源地位於彰化縣北斗鎮;而肉圓的外皮多是以地瓜粉、太白粉、或在來米粉、樹薯粉等材料作成的半透明皮,內餡則以豬肉、豬絞肉 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#88.全台第一間藕粉、冰粉專賣店!「小負婆冰粉」就隱藏在逢甲 ...

藕粉以現沖泡方式不停攪拌至濃稠感,再加入各式配料,有珍珠、芋圓、椰果、紅豆、芝麻、花生、青提子、山楂,藕粉口味有原味、百香果、玫瑰、桂花蜜四 ... 於 huablog.tw -

#89.彰化憑什麼叫肉圓發源地?行家曝「最大差異」:完勝全台

近日有網友就好奇在PTT 發問,釣出內行人解答,分析彰化肉圓與其他地方的「最大差異」。 我是廣告請繼續往下閱讀. 原PO 在PTT 八卦板表示, ... 於 www.nownews.com -

#90.彰化美食北門口肉圓民生店彰化肉圓炸肉圓脆皮肉圓 - PopDaily

讓肉圓整體吃起來很豐富,建議可以再加蒜泥跟辣椒醬,讓整個肉圓的味道層次更加豐厚! 肉圓(大). 100$. 大肉圓跟小肉圓最大的差別, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#91.未開店就開始排隊,生肉圓都是10個以上在掃 - 米寶麻幸福滿載

彰化肉圓 位於東安街上這一家相當火紅,還不到營業時間就能看到排隊的人龍,來這裡通常都是老饕,更有許多客人都是 ... 店家的肉圓有大份和小份的差別 於 mibooma.tw -

#92.【彰化美食】必吃老店:北門口肉圓(酥脆外皮超特別)

說到彰化肉圓有分三大宗派,分別為北門口、阿璋、阿三,那些年柯景騰他們吃 ... 大肉圓跟小肉圓的差別是大的有加干貝,大的一顆可是要100元,雖然比較 ... 於 mmstravel.tw -

#93.肉圓仔湯彰化 :: 美食小記者

鹹湯圓都是用地瓜粉 ...,彰化在地ㄟ小吃~在火車站附近有條永興街,那裡有一家很有名的西門肉圓湯(鹹湯圓),很好吃喔!!口味非常獨特,品質也很穩定,每天都擠滿欲品嚐湯圓的 ... 於 food.idataiwan.com -

#94.彰化肉圓大對決!推薦7 家在地人都愛的彰化肉圓名店

彰化肉圓 老店分成相當多派系,從炸的、蒸的到冷的都有!這次Mio 挑選七家彰化肉圓老店,整理各家特色與賣點,快跟著Mio 小編吃上一圈,選出你心目中的 ... 於 blog.mio.com -

#95.就是要告訴你彰化人有多愛吃肉圓。

肉圓 是屬於彰化在地人的懷舊滋味,是吃了數十年、傳了好幾代的老味道,在北斗的中華路上就有許多肉圓店是台灣肉圓最早期的發源地,後來慢慢擴展越開越 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#96.彰化美食|阿璋肉圓來彰化必吃的肉圓名店肉圓兩吃只要50元!

說到彰化美食、彰化小吃,大家第一個會想到的一定是彰化肉圓吧!彰化肉圓也已經成為了特色台灣小吃!肉圓其實也有分很多派系,光是肉圓的皮就有炸的、蒸的兩種差別,皮 ... 於 burgereat.tw -

#97.全台肉圓巡禮:最好吃的肉圓精選懶人包 - 鄉民食堂

肉圓 最早出自南彰化地區的北斗,是救水災使用的素粿。 ... 的話共同點就是都是豬肉配筍丁,差別在北彰化的餡料更豐富,會另外加入香菇與干貝等配料。 於 foodpicks.tw -

#98.好客肉圓店:有鳥蛋、筍乾、芋頭,板橋美食中式小吃,彰化肉圓

芋仔肉圓和彰化肉圓差別在有鬆軟的芋頭,除了吃的到芋頭塊,也有芋頭是在肉圓皮內,多了分芋頭的香甜。 IMGP0724.JPG. 福州魚丸湯NTD$30元. 於 banbi.tw