曠部首的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許水富寫的 文字性別的獨處 和張愛玲,宋淇,宋鄺文美的 張愛玲往來書信集【張愛玲百歲誕辰紀念】:(I)紙短情長+(II)書不盡言,兩冊不分售都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自唐山出版社 和皇冠所出版 。

國防大學 法律學系 徐美貞所指導 周玫均的 國防發明保密法制之研究 (2017),提出曠部首關鍵因素是什麼,來自於國防發明、國家機密、營業秘密、專利保密。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 黃秀政、孟祥瀚所指導 林慶弧的 近百年臺灣圖書館發展之研究(1895-1981)-以公共圖書館為中心 (2014),提出因為有 臺灣圖書館史、臺灣圖書館事業、臺灣公共圖書館、臺灣圖書館發展、日治時期臺灣圖書館、戰後臺灣圖書館的重點而找出了 曠部首的解答。

文字性別的獨處

為了解決曠部首 的問題,作者許水富 這樣論述:

華人世界冰心文學獎得主,金門詩人許水富第十七本詩集出版了,本集計有金門鄉土書寫和個人感懷情節書寫兩大類,也是本詩集寫作之網要。基本上詩的內容包括作者對人、地、物的觀察和感懷。上至天文下至地理,以及對世事人生的情節,均是作者寫作的題材。其中對島嶼故鄉的眷戀鄉愁多有描述。甚至對潛意識夢幻情境都是書寫的題材。 綜合本詩集內容舉凡日常生活之細微或對家國世界看法均列入寫作元素。每首詩有每首詩的內容和意涵,提供詩的意象和對話。藉著文字的飛揚昇華閱讀,豐富讀者美好的想像造化。 本詩集分為短詩集,大約以十二行左右的書寫方式。另是長詩集大約以二十行以上的字數,提供不同的視覺和

閱讀興趣。 寫了多年的詩。沾滿文字裡的淡定情綿。 一生與詩與畫與日常的追溯。既複雜也單一。 既遷移也靜默。寫作已形成一種堅貞的信仰。 像親密情人。離開又靠近。哀樂與孤獨。 用詩撫慰。告白。詮釋。風月無邊寫給來日。 那些懊悔過的。疼愛過的。人間外遇。 ──許水富

國防發明保密法制之研究

為了解決曠部首 的問題,作者周玫均 這樣論述:

現今國防科技必須要借重民間科技能量發展,於此情況下,激勵民間投入國防研發乃當務之急。本文認為若要藉由專利制度提升國防發明技術,須從國防發明保密的限制與特殊保障兩面向著手,以將窒礙降至最低。本研究先界定國防發明之概念,釐清國防發明的特徵,引出其中最為特殊之保密性進行探討,並介紹保密專利權制度與專利申請保密制度的區別;接著再導入美國及中共法制,主要分為專利保密、國家機密及營業秘密三個範疇並與我國法制檢討比較以明確我國法制之不足;末對我國國防發明保密機制予以具體建議,並推論出獨立出國防發明專利權之必要性、具體範圍及其在專利法之地位與特殊性;最後對於專利法第51條之保密審查及保密義務部分提出修法建議

,並進而建議我國應於專利法制下增設國防發明之特殊規定。

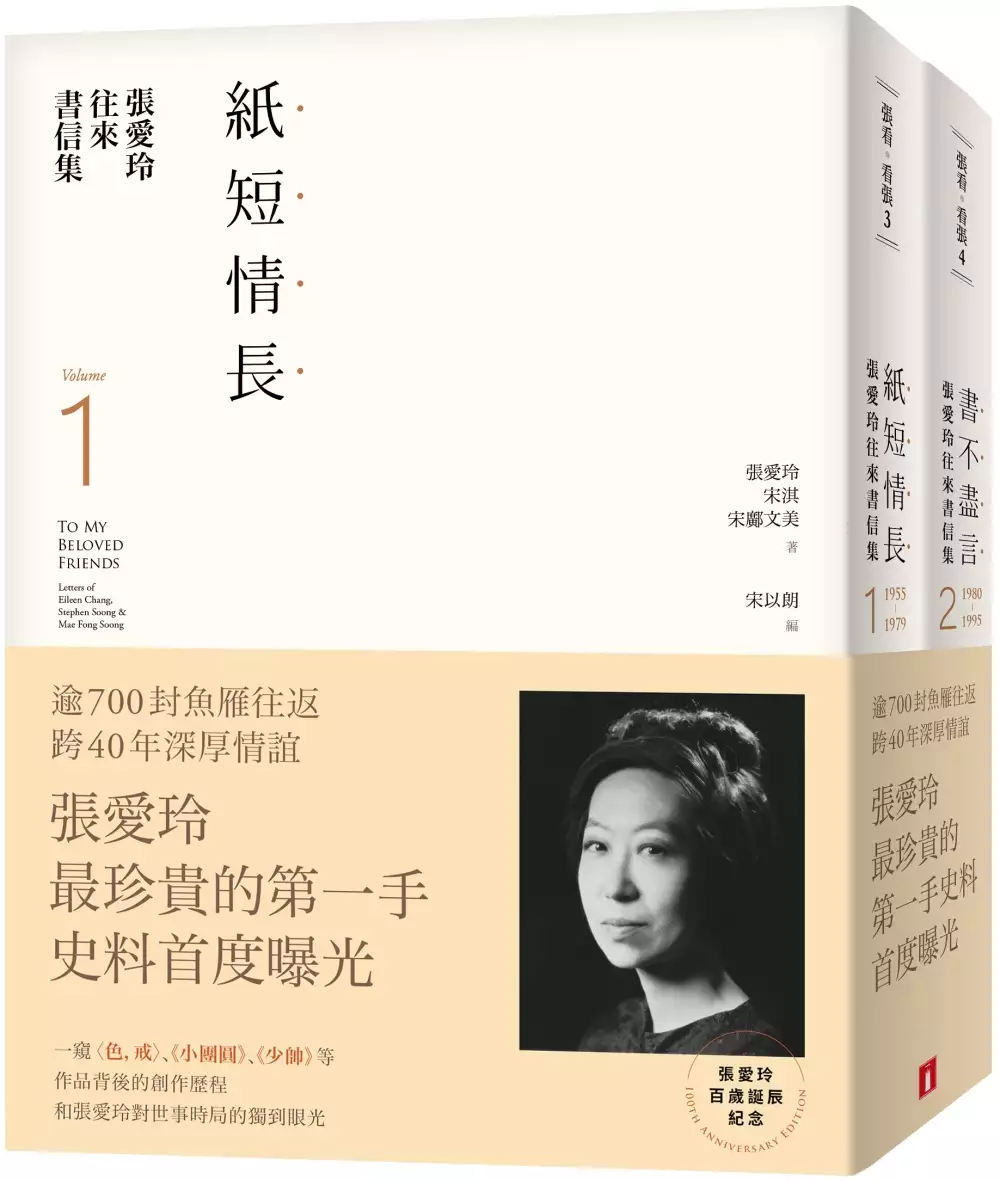

張愛玲往來書信集【張愛玲百歲誕辰紀念】:(I)紙短情長+(II)書不盡言,兩冊不分售

為了解決曠部首 的問題,作者張愛玲,宋淇,宋鄺文美 這樣論述:

逾700封魚雁往返,跨40年深厚情誼 張愛玲最珍貴的第一手史料首度曝光! 一窺〈色,戒〉、《小團圓》、《少帥》等作品背後的創作歷程 和張愛玲對世事時局的獨到眼光 張愛玲 百歲誕辰 紀念 一九五二年,張愛玲為了完成學業,從上海來到香港,因緣際會結識了宋淇、宋鄺文美夫婦。一九五五年,張愛玲離港赴美,就此開始三人長達四十年的往來通信。 張愛玲視宋淇和宋鄺文美為下半生最信任的好友:「我的信除了業務方面,不過是把腦子裏長篇大論對你們說的話揀必要的寫一點。」她在信裡和他們討論文學創作、出版業務,更詳實記下在美國生活的種種瑣事:她惦記的旗袍樣式、她做的夢、她的

食衣住行、她的遷徙和病痛…… 《張愛玲往來書信集》始於一九五五年,止於一九九五年,超過七百封書信,第一次揭開張愛玲不為人知的神秘面紗,堪稱研究張愛玲最珍貴的第一手史料,不僅可以看見她的寫作過程、和宋淇夫婦之間的真摯情誼,更從字裡行間映照出時代變遷的縮影,而這兩本書的問世,也開啟了另一扇瞭解張愛玲的窗,勢將成為所有張迷的必備珍藏。

近百年臺灣圖書館發展之研究(1895-1981)-以公共圖書館為中心

為了解決曠部首 的問題,作者林慶弧 這樣論述:

圖書館是人類文明的產物,起源的年代非常久遠,自古迄今綿亙數千年,所扮演的角色各代雖有異,然其整理人類知識與資訊、傳承文化的功能卻始終如一。此外,圖書館作為文化表徵的事業,其盛衰與走向常能反映一國政治、經濟情況,與社會文化水準,是評估該國文明開化的重要指標。本文為有關近百年來臺灣圖書館事業發展的歷史研究,將臺灣圖書館事業放入臺灣歷史發展的脈絡,獨立成一個主體進行觀察分析,發現圖書館的發展與國家的政治、社會、經濟、與文化背景息息相關,經營理念、管理制度和具體做法更是受到整體環境的影響。 從清領時期的臺灣,由官方編纂的「方志」中得知,漢人社會並無西方社會的圖書館觀念與設施,唯可將儒學或書院的

藏書視為「類圖書館」的機構。近代臺灣圖書館的發展,肇始於日治時期,日本殖民統治臺灣初期,由民間倡議成立圖書館,是臺灣圖書館事業的起源,此時期圖書館的經營標舉「移風易俗」的理念,創辦的宗旨主要在振興地方教育、啟發民智。爾後官方設立「臺灣總督府圖書館」,是唯一由總督府直轄管理,人力資源充足、經費資金充裕、館藏資源豐富,逐漸發展成為臺灣最具規模的圖書館,亦肩負輔導臺灣各地圖書館的任務,可謂是臺灣圖書館的中樞。日治後期認為圖書館是一個有效的社會教育工具,其特殊使命的目的,在於藉圖書館的設施,以殖民化為目標進行社會教育,利用圖書館作為日本帝國主義的文化政治工具。 戰後初期臺灣在「去日本化」、「再中

國化」的政策主導之下,對於圖書館的重建,缺乏對經費來源、館員補充與組織隸屬等問題,進行全盤性的考量與規劃,只著重在接收有形建築物與銷毀日文圖書館藏,對於後續的經營管理,並未制定實際可行的步驟與方案,造成以後臺灣圖書館的經營潛藏著難以突破的困境與危機,這段期間的圖書館事業發展,是為最黯淡與最無建樹的時期。後因韓戰爆發,美援時期乃臺灣圖書館事業轉型與關鍵發展的階段,讓戰後萎靡不振的圖書館事業,獲得大量的經費援助與美籍顧問指導,最重要的關鍵則是,協助舉辦圖書館專業研習,與開展圖書館專業教育,這二項工作才是對後來臺灣圖書館事業發揮可長可久的重大影響。美援時期的種種作為,是儲備下一波段臺灣圖書館成長的能

量,為後來文化建設的先期工程,紮下穩固的基礎,可說是臺灣圖書館事業史上最大的轉折與改變。隨後中國圖書館學會的成立,與國立中央圖書館在臺復館,與中華文化復興運動的推動,此一時期臺灣的文化行政,基本上是以貫徹政府的政策為主要考量,戒嚴時期的「反攻復國」與「復興中華文化」政策,文化發展的走向深受當時政府的支配與影響。民國60年代,蔣經國擔任行政院院長期間,繼完成「十大建設」之後,持續推動「十二項建設」,其中第十二項計畫項目是為「文化建設」,以圖書館為主,在每縣、市設立文化中心。文化建設的計畫主軸以圖書館的建設為主,從中央到地方都有圖書館的硬體建設和軟體的充實,可視為臺灣圖書館事業的新里程碑,後來更朝

向最基層、更偏遠、更需要圖書館的鄉鎮層級發展,代表臺灣圖書館事業的蓬勃興盛與令人期待的新契機。 圖書館的經營並不是一時一地的硬體建設,而是需要長期且永續的投資,是一種賡續不斷的長遠文化事業。本研究最後提出,臺灣圖書館事業的永續發展,需要各項主、客觀條件配合。外在的客觀條件為,由政府制定完善的圖書館發展政策,且提供穩定與充裕的經費支持,整體社會環境營造利用圖書資訊的氛圍,一般民眾皆樂於利用圖書館的資訊;主觀條件則為圖書館界自身的努力,透過專業館員敬業的態度,在合宜建築的館舍內,經營各館所擁有的特色館藏,以核心價值的精神提供各項服務,成為提供專業資訊的重要機構,圖書館才能夠永續經營,達成提升

文化與推廣社會教育的目的。