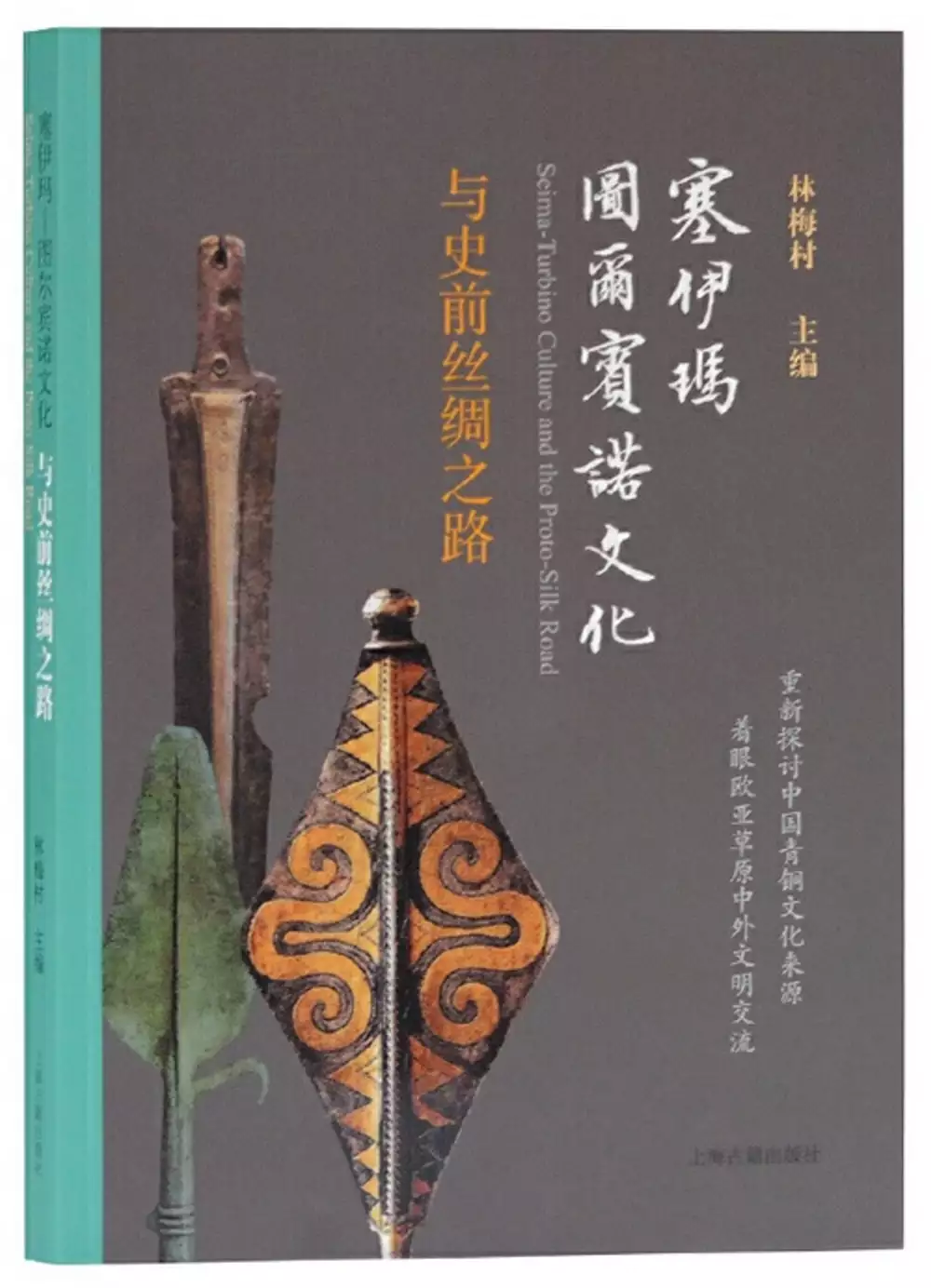

東區 梅村的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林梅村寫的 塞伊瑪-圖爾賓諾文化與史前絲綢之路 和波文月刊社的 波文(合訂本)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醒醒!::梅村的鮭魚沙西米- 白蘭地 - 新浪部落也說明:星期一中午帶小貓去台北東區辦事,想到朋友說梅村的鮭魚沙西米很好吃,就決定去那裡吃午餐了。......

這兩本書分別來自上海古籍 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣大學 戲劇學研究所 王安祈所指導 陳苡霖的 論唐滌生粵劇《帝女花》及《再世紅梅記》對明清傳奇以外之構成元素的運用 (2017),提出東區 梅村關鍵因素是什麼,來自於唐滌生、粵劇、帝女花、再世紅梅記。

而第二篇論文國立臺灣大學 藝術史研究所 陳葆真所指導 游秋玫的 漢代墓主畫像的圖像模式、功能與表現特色 (2006),提出因為有 墓主畫像、漢墓、祠堂、祭祀的重點而找出了 東區 梅村的解答。

最後網站[食記] 台北東區梅菊吃過最滿意日本料理吃到飽- 看板EatToDie則補充:三大餐廳分別為:梅菊日本料理(原梅村日本料理)、師公的店(原梅村日本 ... 元+10% 如果不想吃這麼多,也能參考定食,價位以台北東區來說都不算貴除了 ...

塞伊瑪-圖爾賓諾文化與史前絲綢之路

為了解決東區 梅村 的問題,作者林梅村 這樣論述:

本書是作者關於“歐亞草原考古”專業研究的成果,彙集了林梅村教授及社科院研究員等赴俄羅斯各大博物館、考古研究所,以及中國北方和西北各大博物館、研究所的考察成果。 本書中包含作者親自在俄羅斯境內調查艾米塔什博物館、莫斯科國立歷史博物館、米努辛斯克博物館、巴爾瑙爾博物館、阿勒泰大學、俄羅斯科學院的調查成果和第一手的照片,非常珍貴,很多資料都是第一次揭示。 在中國境內的親自調查包括新疆、甘肅、青海、陝西、山西、河南、遼寧等地博物館和研究所,也這次首次展示了很多館藏的重要珍品。 這些文物考古機構收藏了20世紀60年代以來塞伊馬—圖爾賓諾文化調查發掘成果,其中包含銅器、陶器、玉器、骨器及石器等

。全書共計13萬字,圖片254張。圖片占比較大,圖片資料性非常強。 林梅村,北京大學考古文博學院教授,1956年生,祖籍廣東,生長於北京。1977-1982年,就讀北京大學考古專業。畢業分配至中國文物研究所,歷任助理研究員、副研究員。1994年,受聘於北京大學考古系(今稱“考古文博學院”),歷任副教授、教授、博士生導師。 2012年聯合國教科文組織國際古跡遺址理事會(ICOMOS)會員。1984年至今,在英國《倫敦大學東方與非洲學院院刊》(BSOAS)、《古物》(Antiuity)、德國《中亞雜志》(CAJ)、日本《古代文化》、中國《考古學報》、《文物》、《考古》等海內

外學術刊物發表論文百餘篇,出版學術專著14部。 作者早年致力於佉盧文等西域語言文字研讀,同時精專於絲綢之路考古、中外交流考古等領域,且兼通多種語言,並對海內外考古和文物藏品如數家珍。其學術影響力在海內外甚廣,而且文筆優美,著作深入淺出,一直廣受讀者推崇。 其已出版的《絲綢之路考古十五講》、《樓蘭》、《漢唐西域與中國文明》、《西域文明——考古、語言、民族和宗教新論》、《古道西風——考古新發現所見中外文化交流》(哈佛燕京學術叢書第六輯)等書,讀者眾多,受到高度稱讚。同時,作者還曾為聘為NHK《絲綢之路》《鄭和下西洋》等紀錄片顧問,其基本框架劇集基本為作者撰寫。 1 塞伊馬

-圖爾賓諾文化東區1 11薩彥-阿勒泰地區(葉魯尼諾墓地、索普卡-2墓地)7 12額爾齊斯河中游地區(羅斯托夫卡墓地、普列奧布拉任卡-6墓地)25 13米努辛斯克博物館藏品44 14巴爾瑙爾博物館藏品52 2塞伊馬-圖爾賓諾文化西區53 21卡馬河中游地區(圖爾賓諾墓地)57 22孔達河中游地區(薩特加墓地)75 23黑海北岸地區(博羅季諾窖藏)78 24伏爾加河上游地區(加利奇窖藏)91 3 中國境內發現塞伊馬-圖爾賓諾銅矛及其仿製品97 31中原地區(河南、山西、陝西)100 32西北地方(甘肅、青海)126 33東北地區(遼寧)137 34新疆地區140 參考文獻145 附錄:相關

研究論文 一、塞伊瑪—圖爾賓諾文化與史前絲綢之路林梅村 148 二、塞伊瑪-圖爾賓諾文化在中國林梅村 168 三、中國青銅文明起源新探 林梅村 182 四、中國所見塞伊瑪—圖爾賓諾式倒鉤銅矛的合金成分 劉瑞、高江濤、孔德銘 195 五、青海大通縣塞伊瑪—圖爾賓諾式倒鉤銅矛考察與相關研究 劉翔 208 六、遼寧朝陽縣文管所藏塞伊瑪-圖爾賓諾銅矛調查及相關研究 劉翔 208 七、甘肅省博物館塞伊瑪—圖爾賓諾式倒鉤銅矛考察與相關研究 劉翔、王輝 223 八、西西伯利亞的塞伊馬-圖爾賓諾文化 [德]帕爾青格 著,沃浩偉翻譯,劉翔校注 233 九、阿爾泰山和南西伯利亞青銅文化的新認識(英)林梅村

245 十、中國冶金術起源初探(英)林梅村、劉翔 256 十一、中國境內塞伊馬-圖爾賓諾式倒鉤銅矛鑄造技術初探 劉翔 263 十二、南西伯利亞塞伊馬-圖爾賓諾類型遺存(青銅時代)測年 ZV 瑪律申科 (ZV Marchenko) 、SV 思雅特科 (SV Svyatko) 、VI 馬婁金 (VI Molodin) 、AE 格裡什 (AE Grushin) 、MP 瑞昆 (MP Rykun)著,劉翔 譯274

東區 梅村進入發燒排行的影片

▲▲全球首播,大家先乖乖在家觀看,抄滿筆記唷!▲▲

★★本集拍攝時間為三月底,疫情尚未升級為三級警戒前★★

△營業時間與內容,依照店家公告為主

★諸羅山香腸

電話:0937-357-342

地址:嘉義市東區蘭井街153號

營業時間:15:00~21:00

★半天岩鵝肉鴨肉小吃

電話:05-259-4335

地址:嘉義縣番路鄉下坑村菜公店1號之3

營業時間:10:00~20:00

★阿里山逐鹿部落 veoveoana

電話:05-259-0089

地址:嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

營業時間:09:00~17:00(周二休)

費用:每場梯次限80人,每日開放100人餵食,門票含抵用券,可兌換草料

★清豐濤月景觀餐廳

電話:05-259-3133

地址:嘉義縣番路鄉內甕村凸湖5-3號

營業時間:11:00~21:00(周二休)

★熊姐煎餃

電話:05-222-6288

地址:嘉義市東區蘭井街106號

營業時間:11:30~13:30、16:30~19:30(周一休)

★兆品酒店 嘉義 Maison de Chine Hotel Chiayi

電話:05-229-3998

地址:嘉義市西區文化路257號

小鐘 鐘昀呈

徐瑋吟 鮪魚

巫苡萱 Ava Wu

YUNA 林真亦

#周二 #愛玩客 #晚間十點 #嘉義 #星光歡樂城

#諸羅山 #香腸 #高粱 #手工

#番路 #半天岩 #鵝肉 #鴨肉 #啤酒花 #金山

#逐鹿 #部落 #梅花鹿 #鹿園 #小鹿斑比

#景觀餐廳 #柿子 #花雕雞 #仁義潭

#煎餃 #馬卡龍 #四川 #鮮蝦 #肉骨茶

#飯店 #日式 #塌塌米 #日出 #文化夜市

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!

愛玩客YOUTUBE↓

https://goo.gl/AcZ9yD

#愛玩客 #嘉義景點 #巫苡萱 #林真亦

愛玩客FB↓

https://www.facebook.com/isetiwalker/

愛玩客IG↓

https://www.instagram.com/sanlih_iwalker/?hl=zh-tw

論唐滌生粵劇《帝女花》及《再世紅梅記》對明清傳奇以外之構成元素的運用

為了解決東區 梅村 的問題,作者陳苡霖 這樣論述:

香港既有的戲曲(粵劇),研究集中在文本或音樂結構的分析,對戲曲表演形式、舞臺詮釋相對缺乏。對於戲劇文本的研究多以上溯文學傳統脈絡的方法,標示其文學性與歷史性以彰顯其「文化」及「藝術」價值。對橫向的劇種劇目移植、借鑒,表演程式、排場挪用未予足夠的重視與認同。如此不免忽略了戲曲作為表演藝術的民俗性及傳播特質,也輕慢了當時的社會氛圍與文化環境對「創作」的影響。雖然在唐滌生劇目的相關研究中多圍繞明清傳奇「原著」之改編。其實唐氏這些明清傳記改編的作品中有著不少源於其他劇種劇目的情節、場面安排,「原著」只是素材之一。即便是唐氏個人作品之中的形、神也互相交涉、滲透與重疊。戲曲的研究除文學性,也應注意場上

的操作以及其與其他劇種劇目的文互關係。本文將以《帝女花》及《再世紅梅記》為例,於各章分別析論劇作中來自「原著」以外的元素,包括從其他劇目挪借與轉化的主題和表演設計,意圖尋找唐滌生創作的方式,以及當時社會環境及社交對唐滌生創作的影響,再探為何後來香港粵劇的編劇雖云「遵從唐滌生的創作路向」,成就卻遠有不及。

波文(合訂本)

為了解決東區 梅村 的問題,作者波文月刊社 這樣論述:

▍一九六○及一九七○年代,香港文史期刊《波文》,完整復刻穿線精裝,罕見全套完整收藏。 《波文》期刊,全套五期,是一九六○及一九七○年代,香港波文書局出版的文史期刊,由藏書家黃俊東擔任主編,區惠本、沈西城和莫一點擔任編輯。《波文》是一群文化人的理想實現,出版宗旨是「一本唯一能容納不同立場和不同見解的綜合性雜誌」,文章編選原則是具備通俗性、知識性及趣味性。不論是文化知識、生活經驗、人物刻畫、文學創作、文學整理及批判、風俗闡釋、藝術鑑賞、旅遊報導、社會現實、風土人情、書刊評介、鄉土回憶、逸聞趣事,都是編入刊物中的內容範圍。 收錄文章包括有:沈西城〈藝妓之愛慕者──永井荷風〉,區惠本〈許氏

父子兩學者──記我所知道的許壽裳與許世瑛〉、高伯雨〈民初絕版筆記經眼錄〉、鮑耀明〈知堂老人給我的信〉、明川〈豐子愷早期繪畫所受的影響〉和〈從隨筆看豐子愷的兒童相〉、何達〈我的老師費孝通先生〉和〈費孝通先生教我寫文章〉、岩城秀夫〈中國戲劇評論的起源〉、黎活仁〈何其芳評傳〉、容宜燕〈話劇在香港的發展〉等120餘篇,是研究香港當時人文歷史、風俗民情、社會發展必備專書。 本書特色 一九六○及一九七○年代,香港文史期刊《波文》,完整復刻穿線精裝,罕見全套完整收藏。 導讀 第一卷 第一期 就這樣開始吧!(創刊的話)/本刊 電腦與人/吳振明 聽雨樓回想錄/高伯雨 豐子愷

早期繪畫所受的影響/明川 我的老師費孝通/何達 我遊江門歸 且說江門事/莫一點 浮光掠影說泰國/杜良媞 許氏父子兩學者──記我所知道的許壽裳與許世瑛/區惠本 藝妓之愛慕者──永井荷風/沈西城 圖片說明/本刊 舉世注目的中東產油國/本刊資料室 足球的發明和變化/穆逸 中國戲曲評論的起源(上)/李沆譯 唱唐詩的故事/羅倫 佛教影響下的中國魔術/慧庵 「紅樓夢」劇本溯古/蕭爽 詩三首:青蛙與蝸牛、茶、後窗/駱笑平 圖、梁秉鈞 殘廢者(詩)/馮振乾 時間之旅(散文)/扎克 天亮前的兇殺(短篇創作)/劉一波 記張恨水/天行 【書園】我看「日本行」/陳之懷 【書園】梁

質秋的人和書/國英 作為翻譯家的蘇曼殊/黃屬文 秘密的中國(報告文學)/德‧基希 立波譯 「靶子許」的刀槍劍戟/小許 文化消息一束/本刊資料室 編後瑣記 第一卷 第二期 抒情詩的近代傅統(上)/翱翱 何其芳評傳(一)/黎活仁 有關徐志摩的一些看法/李長城 郭芳琳 潘天壽的畫/倪貽德 潘天壽小傳/莫一點 圖片說明/本刊 聽雨樓回想錄(二)/高伯雨 費孝通先生教我寫文章/何達 我對歷史的體驗/曹懋績 中國武術運動/蔡龍雲 也談我國古代足球/南宮望 幾種明刻版畫畫譜/郭昧蕖 秘戲圖與明代版畫/述史 葉淺予「子夜」插畫/半園 唐代的馬球/文治 中國戲曲評論的

起源(下)/李沆譯 偶感(詩)/浩泉 東瀛飛絮錄(隨筆)/胡洛人 黃大仙(詩)/談錫永 栽培小拾(散文)/少怡 江上、黎明(詩)/未央 扮小孩(雜文)/小戴 那天早上(雜文)/小魚 災難的就月(書園)/黃時樞 追影的人(短篇創作)/劉一波 秘密的中國(報告文學)(二)/德‧基希著 立波譯 文化消息一束/本刊資料室 編後瑣記/編者 第一卷 第三期 近代中國木刻運動是「現實主義」還是「表現主義」?──談「魯迅論美術」之一/梅創基 魯迅談革命文學/濟行 魯迅與内山完造(上)/沈西城 談「朝花夕拾」(書園)/公嵐 魯迅‧仙台‧藤野──七十年前魯迅在仙台學醫的往事/述

史 知堂老人給我的信(一)/成仲恩 現代新聞報導和小說/愛德華‧格魯斯門 圖片說明/本刊 民初絕版筆記經眼錄(上)/林熙 聽雨樓回想錄(三)/高伯雨 抒情詩的近代傳統(中)/翱翱 何其芳評傳(二)/黎活仁 從雞的「食鳴」看雞的「社會生活」──科學雜記之一/羅天德 名韁/陳潞 寓言二則/沙夫 黃胄‧少女‧毛驢/莫一點 演而優則導?──我對演員當導演的看法/於天 山水畫家賀天健逝世「文化消息」/本刊 龍哭(新詩)/談錫永 已逝的足跡(散文)/劉一波 本年度諾貝爾文學獎又起風波(文化消息)/本刊 兩小無猜集(雜文)/小戴、小魚 熟食攤裏的燭光(短篇創作)/羅維明

「鬼話連篇」之一:談狐說鬼/堅賢 「鬼話連篇」之二:悶夜談鬼/劉永 「秘密的中國」:金融投機(報告文學)(三)/德‧基希著 立波譯 編後瑣記/編者 第一卷 第四期 話劇在香港的發展/容宜燕 莎士比亞的作品在中國/戈寶 連士升在香港的一段日子/林熙 書城漫步話神田/李沆 魯迅與内山完造(下)/沈西域 魯迅先生是美術理論家、導師還是「媒婆」和「褓姆」?──談「魯迅論美術」之二/梅創基 吳梅村佚詩八首/端木蕻良 民初絕版筆記經眼錄(下)/林熙 古希臘人的衣著及飾物/伯容 狐也來了(寓言)/吳岩 插圖之話/鄭振鐸 我創作連環畫和插畫的一些體會/程十髮 圖片說明/本刊

「踏遍青山人未老」的吳作人/莫一點 抒情詩的近代傳統(下)/翱翱 聽雨樓回想錄(四)/高伯雨 何其芳評傳(三)/黎活仁 小詩二首:山居、曝書/史衛斯 何其芳的文字美/盧柏棠 兩小無猜集/小戴、小魚 知堂老人給我的信(二)/成仲恩 秘密的中國/德‧基希 編後瑣記/本刊 第一卷 第五期 評高壽昌的「經濟的自由主義」/黃展驥 從隨筆看豐子愷的兒童相/明川 散文的朗誦藝術/容宜燕 從一位「水墨畫家」執毛筆的姿勢說起/靈犀 是誰扼殺了中國的文化(歷史漫談)/曹懋績 内山書店的今昔/沈西城 大眾傳播媒介的探討和認識(專題訪問)──訪問報紙、電視、電台的負責人/梁志羣等

讀書與買書(隨筆)/陳潞 電腦語言與人類語言──電腦與人之二/吳振明 從吃飯說起(科學雜談)/羅天德 知堂老人給我的信(三)/成仲恩 兩小無猜集/小戴、小魚 屍體(創作)/劉一波 黑咖啡的日子/蓬草 他們說我也是抽象大畫師/陳岱 閻王殿(東瀛誌異)/李道子 聽雨樓回想錄(五)/高伯雨 圖片說明/本刊 何其芳評傳(四)/黎活仁 秘密的中國/德‧基希 編後瑣記 導讀 充滿理想卻短命的雜誌──《波文》月刊/蔡登山 十幾年前我在臺北市松山區松河街的古文書店找舊書時,猛一抬頭看到不少香港的舊雜誌,都是我久聞其名的,包括有零星的《大成》、還有《大華》的復刊號和極為

少見的《波文》月刊,雖然價錢不斐,但我毫不猶豫地買下,因為這些雜誌在臺灣的圖書館是極少收藏的,而更多的原因是它們的內容非常紮實,極富史料價值。 對於《波文》月刊即使很多收藏者,都仍感陌生,不明其內容。但我因為買過不少波文書局的翻印書籍,自然非常熟稔。再加上月刊的主編黃俊東先生是有名的書話家,我早年曾在香港見過幾次面,深知其底蘊。黃俊東(一九三四-),筆名克亮,原籍廣東潮州,出生於香港,在聯合書院中文系畢業。他曾任《明報月刊》執行編輯、助理總編輯。多年來主要研究中國現代文學和寫書評,曾長期在《明報周刊》撰寫書話專欄,後來在《星島晚報》副刊寫藝文隨筆專欄《鉛刀集》。他也是個藏書家,精於版本,

不論中外書籍,只要版本好,都不惜任何代價購買,他有許多絕版書,其中有些還是海外孤本。黃俊東自述說:「不知道什麼時候開始,我就喜歡借書、買書和藏書,算起來也有二十多年了吧。……範圍頗為博雜:文學、歷史、哲學、藝術、傳記、隨筆、生物、掌故等各方面,多少都有一點點,不過最多的還是文學方面,尤其是新文學的書。」(見《克亮書話·我之於書》)他說「我患了買書病」。他的著作有《現代中國作家剪影》(香港友聯出版社,一九七三)、《書話集》(香港波文書局,一九七三)、《獵書小記》(香港明窗出版社,一九七九)。尤其是《獵書小記》寫的是他買書的經過及讀書心得,饒富趣味,很受讀者喜愛。他對於書話,有他的見解:「書話不同

於書評,書評是書評家的責任,書評家知識豐富,態度嚴謹而客觀,為讀者分析內容和性質,具有引導和啟發的作用……但書話只是一個愛書人的立場,說些與書相關的閒話,有時也不免也有三言兩語的批評,但讀者不必視為嚴肅性的批評。書話所談及的無非是書的知識、消息和作者的點滴資料……並不在為讀者選擇書籍。」(見《獵書小記》) 黃俊東是書痴書迷。名作家董橋說:「十幾年前的一個晚上,我在報館門口看到他一手撐雨傘一手提了一包書,忽忽冒著風雨過馬路搭公共汽車,心中一陣蒼涼,久久百感交集。滿頭的黑髮默默熬到滿頭斑白,昏暗的排字房變成死白的植字房,驀然回首,文人書生的文化事業忽然轉為不太識字的文化企業,東叔乾乾淨淨地退

休了。」讀董橋此文,不能不令人「百感交集」。怪不得董橋說,黃俊東四十幾年風雨不改,是香港讀書界著名的「書店巡閱使」。在一九九七年香港回歸前,他避居加拿大,後來又移居澳洲,如今已八十五歲矣! 說到《波文》月刊,在一九七四年八月創刊號〈就這樣開始吧!〉文中說:「《波文》月刊能夠與讀者見面,不僅是讀者和朋友們感到意外,就是編輯部同仁,也感到有些意外,因為以我們的力量,無論是經濟方面、學識方面以至在文化界和出版界的人事方面,萬萬不可能創刊這一本雜誌。我們幾位朋友中,有一位開了一爿書店,……不久之前,賣書的朋友忽然心血來潮,提出了是否可以出版一本雜誌的問題。……這個刊物就是在朋友的熱情和鼓勵之下決

定創刊的,因為開書店的朋友,願意以辛苦賣書所得的錢來支持刊物的大部分經費,我們就以書店的名字來做為刊物的名字。」所以《波文》月刊的老闆就是波文書局的老闆黃炳炎,又叫黃孟甫。對於波文老闆,當時的編輯葉關琦,也就是現在鼎鼎大名的作家沈西城兄(近作有《金庸往事》、《江湖再聚──武俠世界六十年》)在二○一四年十月二十六日的香港《蘋果日報》的〈文化界二霸〉一文中說道:「『波文』書局於皇后大道東二五二號,半爿地舖,面積二百餘呎,狹長逼仄,文史哲書籍甚夥,其中泰半是絕版書翻印。時值文革末期,神州動亂,不少思鄉人士亟欲想知內地情況,而一眾學者更奮起研究現代歷史和追尋文化實況,『波文』翻印的文史哲書籍正好填漏補

孔,滿足需要,門庭若市,黃孟甫由是賺個不亦樂乎。」沈西城說一九七四年他剛從日本回來,秋天時經黃俊東介紹認識黃孟甫,黃老闆問他可有辦法從日本舊書店引入有關中國現代文學的書籍,說這些書拿來翻印可賣大錢,但沈西城沒動心,卻也加入編輯團隊。 沈西城原名葉關琦,一九四八年出生於上海,一九五二年到香港。端正小學肄業轉入天主教慈幼中學,畢業後曾在珠海學院就讀。兩年後退學赴日本留學,進東京國際學友會日本語學校進修日語。在日本期間,迷上川端康成、谷崎潤一郎、夏目漱石等的作品,因而對新感覺派有了強烈的偏嗜。在赴日前沈西城曾與也斯、小克等創辦《四季》文學雜誌。因此黃俊東在〈創刊的話〉中談到他們的編輯成員說:「

我們多年來的工作,一直都與出版有關,而且幾個人的興味,幾乎同樣喜歡買書和弄弄筆頭,大家偶然碰在一起聊天的時候,不免時常交換有關書刊和文壇動態的消息,當然也少不了涉及出版的經驗。」黃俊東組成的編輯團隊還有區惠本和和莫一點。好友名作家許定銘在文章中說:「區惠本,知道的人恐怕不太多。他與黃俊東同是一九三○年代出生的香港作家,區惠本出道甚早,一九五○年代用筆名『孟子微』在報刊上發表文史小品,據說曾被人誤以為是曹聚仁,可見他的作品水平甚高,很受時人重視。區惠本很愛藏舊書,華富邨老家全屋堆滿書,可惜我跟他不熟,未曾得見。一九七○年代波文書局出版文史期刊《波文》,黃俊東、區惠本、沈西城和莫一點是編輯,其時創

作書社剛在鄰街,區惠本常來看書。他為人低調,除了看書、買書,少有與人交談,拍照當然更少了。」許定銘還說區惠本是書痴(我戲稱他為「人肉字典」),因當年區惠本曾為波文編輯校訂歴史教科等書。 至於莫一點現在已是香港著名的畫家,自一九八二年起,先後在香港、新加坡、澳大利亞及馬來西亞舉行多次個人大型畫展;又在柏林、東京、墨爾本、漢城、上海、北京、湖北、福建、深圳等地參加多次聯展。並出版有《一點文藝》、《一點意境》、《一點風格》、《一點靈氣》等。廣東新會人,一九四七年出生。一九六○年深秋來香港。一九六四年隨中外著名畫家丁衍庸先生學畫。七十年代起,他撰寫了不少美術評介、古蹟探勝、名山大川記遊等文章,這

些文章曾刊登在《明報月刊》、《明報》、《星島日報》、《收藏天地》、《觀察家》月刊、《百姓》半月刊、《廣東畫報》和新加坡《南洋、星洲聯合早報》等。在《波文》月刊時他除了是編輯成員外,還擔任該刊美術之職。 主編黃俊東說:「除了名稱與書店有聯繫之外,刊物的內容完全是獨立的,並不受到書店的支配,這一點是寶貴的,因此以後出現在本刊中的文章,相信沒可能受任何人的支配。有了這種沒有背景和獨立的基礎,雜誌的內容將可以容納更多見解不同的言論。我們希望這刊物是讀者真正的園地,只要言之有物,說的成理,不做歪曲事實的報導,我們都樂於刊載。」緊接者他又提出刊物的屬性及更具體的內容範圍,他說:「我們不想學術味太重,

因為這是學院式刊物的責任。如果真有理想的話,我們渴望它是一份通俗性、知識性及趣味性的讀物。文化的知識、生活的經驗、科學的深入淺出介紹、人物的刻畫、中國現代文學資料的整理和批判、風俗的闡釋、藝術的鑑賞、旅遊的報導、人生的感懷、社會現實的反映、學習的心得和經驗、世界各國的風土人情、文學的創作、書刊的評介、鄉土的回憶、遠地的通訊以至逸聞趣事、文化消息的報導等,都是我們渴望編入刊物中的材料。」 這真是一群文化人所創辦的充滿「理想」的刊物,而且在創刊號,編輯成員,都寫有文章,真是驗證了他們都是能文之士。如沈西城寫了〈藝妓之愛慕者──永井荷風〉,區惠本寫〈許氏父子兩學者──記我所知道的許壽裳與許世瑛

〉,許壽裳為魯迅的摯友,人所共知;而兒子許世瑛為音韻學者,當年我在臺灣淡江文理學院上過他的「文法課」,只是當時仍是白色恐怖時期,不僅我們不知道他父親是許壽裳,連他的學經歷我們都不清楚,如今讀了此文,有些事才真恍然大悟。而莫一點也寫了〈我遊江門歸 且說江門事〉。之後,沈西城在第三、四期寫〈魯迅與內山完造〉(上、下)、第五期寫〈內山書店的今昔〉;莫一點在第二期寫〈潘天壽小傳〉、在第三期寫〈黃冑‧少女‧毛驢〉、在第四期寫〈「踏遍青山人未老」的吳作人〉。 除此而外在《波文》月刊占有相當份量的,莫過於「掌故大家」高伯雨(高貞白、林熙)的文章了。黃俊東也說:「在創刊號中,我們極榮幸得到文化界前輩高伯

雨先生交來回憶錄大文。高先生熟諳文史掌故,與國內作家學者交遊素廣,此篇僅為一開端,日後當有精彩內容,在其回憶錄中披露。」而在第三、第四期高伯雨以林熙筆名發表〈民初絕版筆記經眼錄〉(上、下)、〈連士升在香港的一段日子〉。高伯雨(一九○六—一九九二)原名秉蔭,又名貞白,筆名有林熙、文如、竹坡、西鳳、夢湘、大年、高適、秦仲龢、溫大雅等超過二十五個之多。他是廣東澄海人,祖父高滿華在清道光年間南渡暹羅(泰國)經商辦企業,在新、馬、泰和廣州、汕頭都有商鋪分號,富甲一方。父親高學能(舜琴)是清末戊子(一八八八年)舉人,和丘逢甲同科,後無意仕途,隻身前往日本經商,幾經奮鬥,遂成日本關東地區舉足輕重的華僑巨賈。

高家屬下的商業機構有「元發行」、「元發盛」、「文發行」、「元發棧」、「綿發油廠」等等,業務範圍廣及米糧、煙葉、橡膠、電燈、電話、航運等。高伯雨是高學能的第六子,出生於香港文咸西街高家經營的元發行,他四歲喪父,長兄高繩之(秉貞)只顧著發展自己的自來水公司和電話等業務,無暇打理父親的生意,到了一九一三年高繩之又病逝,高家事業從此後繼無人便日漸走下坡。一九一三年高伯雨在廣州公益中學的附小讀書,後來又轉到德才女子學校,再轉覺覺小學。一九二三年高伯雨入澄海中學,一九二六年六月中學畢業,到日本東京打算投考早稻田大學,九月遭逢母喪,即返廣州奔喪。一九二八年冬,他赴英國讀書,攻讀英國文學,一九三二年未修完學業

而回國。先任職於上海中國銀行總管理處調查部專員,同事中有唐雲旌(一九○八—一九八○),也就是後來號稱「江南第一筆」的唐大郎,二○年代後期唐大郎開始給小報投稿,所作詩詞取材靈活,隨手拈來,涉筆成趣,頗受讀者歡迎。一九三六年高伯雨在南京外交部任僉事。抗戰爆發後他抵香港定居,在港期間,高伯雨編過晚報副刊,為報紙寫過稿,也開過畫展(因他曾隨溥心畬習畫,從楊千里習篆刻),更辦過文史刊物《大華》雜誌。但終其一生,可說寫稿為生,一寫就是五十多年,他曾自嘲為「稿匠」。據保守估計他一生所寫文字當有千萬字之多。二○一二年九月香港牛津出版社出版他的《聽雨樓隨筆》十卷本,也只不過他所有著作的一小部分而已。高伯雨於一九

七四年曾寫《聽雨樓回想錄》在《波文》月刊連載五期,後因雜誌停刊,文章亦告歇筆。三萬餘字才寫到小學尚未畢業,若能完成,其內容豐富當可期也。 在《波文》月刊還有位重要作家是鮑耀明,他筆名成仲恩、甘牛、傑、甘中,是著名的翻譯家。一九二○年出生於廣東省中山縣,其祖父早年跨海往日本謀生,他在日本念完中學。抗日戰爭爆發,他返回澳門,後來再往日本,進東京慶應大學,一九四五年在該校畢業。一九六○年任香港《工商日報》、新加坡《南洋商報》駐日特派員。一九六○年至一九八一年任日本三井洋行香港分行副總經理。一九七六年至一九六○年間曾任香港理工學院(香港理工大學前身)教學諮詢委員。一九八一年移居加拿大多倫多市。一

九九五年我因拍攝《作家身影》紀錄片,透過香港作家羅孚之介,他從加拿大帶著一箱有關周作人的照片、手蹟到香港,在羅孚家接受我訪問拍攝,從此我們成為「忘年交」。鮑耀明是研究與收藏周作人史料的專家,一九七二年五月由香港太平洋圖書公司出版《周作人晚年手札一百封》,全是影印原信,在保存和細讀周氏手稿上很有價值;後來隨著寬鬆的文化環境和周作人研究的深人,一九九七年十月由香港真文化出版公司出版《周作人晚年書信》,編輯體例很特別,就是在年月後面先是列出周作人當日日記,然後是周氏來信,最後是鮑先生的去信。使讀者對於事情的來龍去脈一目了然,也給研究者提供了很大的方便。而二○○四年四月由河南大學出版社出版《周作人與鮑

耀明通信集》(一九六○-一九六六)是在一九九七年的版本上增補了六封遺信,並經王世家校讀改正了不少原著的錯訛,還增加了周氏的數張照片,可以說這是目前最好的一個版本。他其實在很早就以「成仲恩」筆名寫周作人的文章,但大家都不知他這個筆名的由來,他自己也沒說過。我是在他二○一六年四月九日以九十七高壽歸道山時,在訃聞發現這個筆名是來自他的二子一女集成的,他的兩個兒子名福成、仲輔,女兒名德恩,各取一個字成為「成仲恩」,相當有創意而富紀念意義。在《波文》月刊第三期起至第五期就有成仲恩的〈知堂老人給我的信〉(一、二、三)的連載。 另外在《波文》月刊第一期和第五期分別有明川寫的〈豐子愷早期繪畫所受的影響〉

和〈從隨筆看豐子愷的兒童相〉。黃俊東在創刊號的〈編後瑣記〉特別提到:「明川是一位豐子愷作品的研究者與蒐集者,她以動人的筆觸,探討豐先生早年繪畫所受的影響,文筆細膩,清麗可讀,讀者不宜錯過。」在第五期的〈編後瑣記〉則說:「這一篇卻是從另外一個角度來介紹豐先生的獨特之處,凡是喜歡豐先生作品的讀者,本文不宜錯過。」其實明川,就是盧瑋鑾(小思)老師,她也是我研究南來香港的中國作家的引路人,當年她帶者我去看魯迅、蔡元培、許地山、張愛玲、蕭紅等人在香港的墓地和居停之所。小思(一九三九-),生於香港,籍貫廣東番禺,香港當代著名散文作家、教育家。畢業於香港中文大學新亞書院中文系,獲香港大學中文系哲學碩士銜。一

九七三年於京都大學人文科學研究所擔任研究員。曾任香港中文大學香港文學研究中心主任,已於二○○二年退休。小思活躍於香港文化活動,是六七十年代《中國學生周報》的作者之一。小思多年來研究和整理香港文學及文化史料,曾捐贈超過兩萬項個人藏品(包括剪報、期刊、書籍、小冊子及論文等資料)予香港中文大學圖書館,協助成立「香港文學特藏」及「香港文學資料庫」。二○一六年四月二十日,小思榮獲「二○一五年香港藝術發展獎」之「終身成就獎」。她相當早就開始豐子愷的研究,一九八○年出版《豐子愷漫畫選繹》,她著作可說是等身。 而詩人何達(一九一五-一九九四),福建閩侯人,生於北京,他在一九三○年開始新詩創作,起初受徐志

摩、郭沫若、李金髮、臧克家等人影響,後曾得到艾青指導,一九四二年進入西南聯大學習。一九四六年轉入清華大學社會學系,師從朱自清。一九四八年出版詩集《我們開會》,一九四九年移居香港,曾任香港作家聯誼會理事,一九七九年加入中國作家協會。他在在《波文》月刊第一期和第二期寫有〈我的老師費孝通先生〉和〈費孝通先生教我寫文章〉,因作者是社會學家費孝通在西南聯大的學生,因此有近距離的觀察,這兩篇文章是瞭解費孝通的為人、為學和在抗戰期間的生活,不可多得的材料。 《波文》月刊第一期和第二期刊載了日本山口大學教授岩城秀夫(Iwaki Hideo)發表於《東方學》第四輯(一九五二年七月)的重要論文〈中國戲劇評論

的起源〉,由精通日文的李沆譯成中文。岩城秀夫是日本著名的中國戲曲史專家青木正兒的學生,發表的論文有〈琵琶記研究〉、〈明代宮廷與演劇〉、〈宋代演劇管窺〉及〈明代戲曲之特質〉等多篇。一九七三年東京創文社出版他的《中國戲曲演劇研究》,厚達六九○頁。在七、八十年代他撰寫了長達四一一頁的論文《湯顯祖研究》。此文譯者李沆在《波文》月刊第四期還寫有〈書城漫步話神田〉,特別介紹神田神保町的書店。 另外由港英政府興辦,位於香港灣仔區的一所男女子官立小學,名為東院道官立小學(Eastern Hospital Road Government Primary School),曾為該校校長的容宜燕在《波文》月刊第

四期發表〈話劇在香港的發展〉,黃俊東說:「戲劇前輩容宜燕先生,給我們撰寫〈話劇在香港的發展〉一文,對於香港劇運史實,有概括性和系統性的敘述,使我們知道香港的劇運與中國話劇的傳統發展是一脈相通的,而一些戲劇前輩的努力推動,無異使話劇種子得以萌芽成長。不過,作者指出劇運的推動,人才場地是最重要的因素之一,現階段的戲劇人才並不缺乏,而場地卻顯然不足,故提議設立『青年劇場』,這是急切而需要解決的問題,因為香港話劇要繼續發展,非賴年青一代戲劇工作者不可,而缺乏青年人可供使用的場地,無疑阻礙了話劇的活動和發展。作者在文章的結論,頗值得大家深思。」而在《波文》月刊第五期容宜燕又發表〈散文的朗誦藝術〉一文,對

此黃俊東表示:「容先生年來專心研究朗誦藝術,早已著有專著,本文專針對散文朗誦而發,尤有新見。向來的朗誦者為了方便起見,多選韻文的詩詞歌賦和戲曲的題材,其實,散文更要朗誦,它與我們的現代生活息息相關,更值得大家去注意和去朗誦。本文雖是談散文的朗誦藝術,卻是提出最具體和最實用的散文朗誦原則。」 除此而外《波文》月刊還採用年輕學者的文章,比如後來成名的黎活仁教授,當年才二十出頭,就發表文章。黎活仁一九五○年出生於香港,是香港中文大學崇基學院文學學士。日本京都大學文學部修士,香港大學哲學博士。日本京都大學訪問學者,多倫多大學東亞系訪問學人,後來任教於香港大學中文系,直至退休。他在《波文》月刊第二

期起至第五期就連載《何其芳評傳》,可說是初生之犢,嶄露頭角。其他如也斯(梁秉鈞,一九四九—二○一三)他曾就讀端正小學(在校時與沈西城為同班同學)及何文田官立中學,十多歲開始創作,二十歲成為專欄作家,後在香港浸會大學英文系畢業後,曾任中學教師、《南華早報》美術版編輯,七十年代參與編輯《中國學生週報》、《四季》、《文林》、《大拇指》等雜誌。也斯在詩歌、散文、小說、戲劇、文學評論、文化研究等各個領域均有成就。他在《波文》月刊第一期發表〈詩三首〉,分別是〈青蛙與蝸牛〉、〈茶〉、〈後窗〉。 而該刊值得一提的是在第三期,也就是一九七四年十月號,推出魯迅逝世三十八週年的特輯,除了封底採用刃鋒的木刻〈魯

迅像〉,封底內頁採用黃永玉的木刻〈魯迅與木刻青年談訶勒惠支版畫〉、顧炳鑫的木刻〈魯迅小說「藥」插圖之一〉之外,收了梅創基的〈近代中國木刻運動是「現實主義」還是「表現主義」?──談「魯迅論美術」之一〉(第四期還有梅創基的〈魯迅先生是美術理論家、導師,還是「媒婆」和「褓母」?──談「魯迅論美術」之二〉)、濟行的〈魯迅談革命文學〉、沈西城的〈魯迅與內山完造(上)〉(第四期繼續刊出〈魯迅與內山完造(下)〉)、公嵐的〈談「朝花夕拾」〉、述史的〈魯迅‧仙台‧藤野──七十年前魯迅在仙台學醫的往事〉等五篇文章。其中〈魯迅談革命文學〉是魯迅在一九二九年五月二十二日在北平燕京大學的演講記錄,題目是〈談革命文學〉,

當時針對郭沫若、成仿吾、蔣光慈、錢杏邨、洪靈菲等這批革命文學家,魯迅說了很多不敬的話,也許因著這個緣故,這篇講稿後來魯迅的集子裡和他的全集中都沒有收進去。似乎北平有一個刊物當時曾發表過,內容刪節了很多。此篇則為記錄的全文,是一篇很足珍貴的材料,特刊出以供研究魯迅者的參考。另外版畫家梅創基對現代中國美術界的史料整理,甚感興味,因此寫出談魯迅論美術的兩篇文章,都是相當有份量的文章。 《波文》月刊在每期的目錄頁上都標榜是「一本唯一能容納不同立場和不同見解的綜合性雜誌」,在堅強的編輯團隊及豐沛的稿源之下,照理應該是令人期望的刊物,但可能由於銷路的問題,我們在第五期的〈編後瑣記〉看到這段文字:「本

刊所刊登的內容是較為嚴肅的文章,而且受了許多條件的限制,不能像消遣性的刊物那麼暢銷,那是意料中事。新年之後,我們將把內容大事革新,並且改為雙月刊。我們的工作人員太少,大家忙於生活,實在不能抽得較多時間來工作,因此改為雙月刊較為合適,待將來大家安排得出時間,當再改為月刊。新年之後的第六期革新號,將於二月中出版,敬請讀者注意。」但人們並沒有等到第六期的革新號的出現,《波文》月刊在短短的五期壽終正寢了,我們也很幸運地沒有看到被商業化扭曲的革新號,五期如此短暫,卻是一群文化人的理想實現,這未嘗不是好事,而它也留下讓人永遠追憶的身影!

漢代墓主畫像的圖像模式、功能與表現特色

為了解決東區 梅村 的問題,作者游秋玫 這樣論述:

本文討論的墓主畫像,涵蓋的時間大致由戰國時期至東漢晚期,以下簡略說明本文章節的安排及論述的重點:第一章以「漢代墓主畫像之溯源及其早期發展」為主題,首先探討戰國至西漢早期的帛畫上墓主畫像的表現及帛畫的功能,繼而將焦點轉移至西漢洛陽地區壁畫墓中的墓主,觀察其表現形式及主題,及其對以後墓主畫像的影響。第二章的討論重點為「漢代正面墓主畫像的表現」。本章大量運用風格分析的方法,將漢代的正面墓主畫像做出分期,並分析其發展趨勢。接著檢討學界對於正面像對稱形式來源的各種說法,並提出一己之見。第三章則針對「墓主畫像的表現策略、功能與寫實程度」等問題進行討論。首先是墓主畫像的表現策略。筆者分別自構圖與意涵兩方面

,討論帷帳、屏風、便面在視覺上的效果及其功能意義。第二是墓主畫像的功能。解讀墓主畫像功能的重要信息包括:漢代人物畫像的功能和其使用方式;墓主畫像在喪葬建築中的所處位置及其與周圍畫像、隨葬品間的聯繫。這些信息幫助我們了解墓主像在漢代如何承載生者與死者的期待,又如何在祭祀的脈絡中被使用。第三則為墓主畫像的寫實問題,藉著分析墓主畫像的「格套」,得以了解墓主畫像的理想成分大過於寫實的一面,其定型化的表現是一種集體心態的凝鍊,而文獻中所留存漢人對於相貌的討論,則是有助於解讀墓主畫像表現背後思想內涵的一把重要鑰匙。

想知道東區 梅村更多一定要看下面主題

東區 梅村的網路口碑排行榜

-

#1.梅村日本料理吃到飽[食記] - Scsc

有機會來為大家介紹一下~ 師公的店(原梅村日本料理) *已結束營業推薦 《臺北美食》臺北 日本料理吃到飽 餐廳- 梅村 ... 梅菊日本料理-東區216巷. 於 www.eduquerrespec.co -

#2.LINE ALBUM 1214十二月梅村例會220125 1 | 我的相簿

LINE ALBUM 1214十二月梅村例會220125 1 - LINE_ALBUM_1214十二月梅村例會_220125_1.jpg. 於 www.lions300a2.org -

#3.醒醒!::梅村的鮭魚沙西米- 白蘭地 - 新浪部落

星期一中午帶小貓去台北東區辦事,想到朋友說梅村的鮭魚沙西米很好吃,就決定去那裡吃午餐了。...... 於 blog.sina.com.tw -

#4.[食記] 台北東區梅菊吃過最滿意日本料理吃到飽- 看板EatToDie

三大餐廳分別為:梅菊日本料理(原梅村日本料理)、師公的店(原梅村日本 ... 元+10% 如果不想吃這麼多,也能參考定食,價位以台北東區來說都不算貴除了 ... 於 www.ptt.cc -

#5.東區日本料理吃到飽 - Motics

【臺北東區】梅村。. 日本料理吃到飽. 1000611 中午到了東區享用美食好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了. 原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找不 ... 於 www.motics.me -

#6.台北梅村日本料理-衡陽店導入慶聲科技冰點熟成機

有30多年歷史的梅村日本料理,雖然是老字號日本料理,但對於食材的品質與要求從來不妥協,不斷尋找新食材及提升料理手法,帶給客戶一遍又一遍的美食饗宴. 於 www.ksonplant.com.tw -

#7.台北市「梅村日本料理」綜合日式料理、地址、電話 - 食在北台灣

「梅村日本料理」綜合日式料理商家營業資訊:台北市大安區大安路一段117號 no-tel,梅村日本料理是一個有異國料理、日式料理、吃到飽的綜合日式料理,網友認為值得推薦 ... 於 lovetpe.com -

#8.(東區)~梅村日本料理 - 豐瑜家愛玩樂

我和D一直想吃日本料理吃到飽之前跟D的專科同學有吃過宮川想說這次也去吃宮川但他到初五才有營業呢我們撲了個空打算去吃麻辣火鍋在巷子亂走亂走看到了梅村日本料理吃到 ... 於 rita5811150411.pixnet.net -

#9.《食記》『梅村日本料理』- 台北市捷運西門站衡陽路

說到日本料理,其實賽肥我超愛吃的,從拉麵、丼飯、生魚片到握壽司,每一樣都很美味阿!只不過平常礙於荷包有限,吃的都是平價路線的日本料理, ... 於 xnfood.com.tw -

#10.【台北食記】梅菊目前吃過最滿意的日本料理吃到飽!東區聚 ...

梅菊日本料理以前叫做梅村日本料理. 跟師公的店一樣,據說是師出同門,但現在雙方各自努力也都換了名字. 座位間距比較窄,若後方有坐人移動就有些 ... 於 tenjo.tw -

#11.[食記] 台北東區梅菊吃過最滿意日本料理吃到飽

三大餐廳分別為:梅菊日本料理(原梅村日本料理)、師公的店(原梅村日本 ... 元+10% 如果不想吃這麼多,也能參考定食,價位以台北東區來說都不算貴除了 ... 於 moptt.tw -

#12.湧升海洋安心海鮮

新竹市東區三民路166號1F (近公車站「三民國中」步行5分鐘) ... 台南市東區樹林街一段43號06-208 0206 ... 梅村日本料理http://restaurant.umemura.com.tw/web/. 於 www.seafood.com.tw -

#13.梅村日本料理/ Umemura Japanese cuisine - 美食景點- 加料!生活

梅村 日本料理. Umemura Japanese cuisine. 料分:0. 料分:0 ... 梅園牛肉麵食館-東區店 (人氣:2萬). 珍膳園 (人氣:3萬) ... 目的地梅村日本料理. 開車 大眾運輸 於 www.garnish.tv -

#14.祥輝螺絲行, 代表負責人:朱梅村 - 座標物語

祥輝螺絲行地址:新竹市東區北大路308巷3號,統編(統一編號):20142203,代表人負責人:朱梅村,營業稅籍分類:居家修繕用品零售,資本額:50000元,設立日期:1997-11-11, ... 於 costring.com -

#15.【台北東區】梅村。日本料理吃到飽

1000611 中午到了東區享用美食... 好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找不到) 誤打誤撞碰到了「梅村」, ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#16.茶叶的流动——闽北山区的物质、空间与历史叙事(1644—1949)

这段历史交织在一起至今仍在武夷山下梅村流传的一个传说故事。 ... 基于这两种大类的划分,大致可从地理上将武夷山划分为东西两个区域:东区在九曲溪下游,包括武夷山及其 ... 於 books.google.com.tw -

#17.梅村日本料理菜單Adonis - TTVU

Adonis Blog: 梅村日本料理. 梅村日本料理店門口二樓用餐區牆上裝飾梅村的菜單餐具蝦蘆筍手捲,海膽手捲,蝦卵手捲清酒綜合生魚片綜合生魚片握 ... 臺北東區216巷。 於 www.heliscience.co -

#18.裕文店| 台南地區| 彭村梅美容養生SPA事業股份有限公司

裕文店. 營業時間: 10:30~20:30: 無公休日. 聯絡方式: 電話:(06) 3313-178: 傳真:(06) 3314-113. 位置: 台南市東區裕文路72-1號: 如何前往. 於 www.bonjomay.com -

#19.中正區日式餐廳TOP9|老饕私藏高CP值必去店家一次看

位於捷運西門站、台大醫院站附近的梅村日本料理,在地飄香30多年,以廚師精湛的巧手、上等新鮮食材,與驚人超厚切生魚片,成為老饕們的口袋美食名單, ... 於 www.gomaji.com -

#20.東區電梯公寓溫馨家庭6人房-东区民宿 - 爱彼迎

舒適,溫馨,生活機能好,樓下即有吃喝的相關餐廳或簡餐,就在東區,近成大(走路7分鐘),近夢時代(走路5分鐘)電梯公寓住宅,3房可住6人位於台南市東區林森路二段218-6號7樓 ... 於 www.airbnb.cn -

#21.10/17 台北市東區梅村日本料理。正統老式日本料理

M忽然想吃壽司就在東區216巷找果然找到以前常吃的正統老式日本料理而且很便宜的商業午餐$100+10% 正統老式日本料理店都有的庭園水池正統老式日本料理 ... 於 coco93.pixnet.net -

#22.梅村日本料理評論:吃喝玩樂在台灣 - Trip.com

您可以在Trip.com 找到梅村日本料理台灣台北的吃喝玩樂好去處。衡陽路74號(近博愛路) 於 tc.trip.com -

#23.梅村詩集箋註: 18卷 - 第 1-5 卷 - Google 圖書結果

花高發入淺數兩師武型在石曲匠柔倍萌則備也希夷州政政庭共湖島家也古著习無有象牙自技府風南樂漁線前稱伦两新人康史夾港東區吳滨識的牙爪詩畫順装叢聲歌變武之牙日治驟 ... 於 books.google.com.tw -

#24.【台北東區】梅村。日本料理吃到飽 - 旅遊日本住宿評價

梅村 日本料理吃到飽,大家都在找解答。好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找不到) 誤打誤撞碰到了「梅村」, ... 於 igotojapan.com -

#25.終末的女武神3 東立少年 作畫:アジチカ/原作:梅村真也

嘉義市東區. 查看賣場 ... 【小青蛙】終末的女武神01-05 送尼采書套作者: 梅村真也 ... 點點貓/終末的女武神1 - 5/東立/アジチカ/梅村真也/漫畫. 於 shopee.tw -

#26.梅村日本料理-忠孝店 - 台灣旅遊網

台灣旅遊網提供您豐富的梅村日本料理-忠孝店資訊,有台北熱門美食情報及相關美食推薦,方便您為自己安排美好的台北旅遊行程,恣意得旅行台北、遊走台北。 於 www.travel-book.com.tw -

#27.【台北東區】梅村。日本料理吃到飽 - 訂房優惠報報

1000611 中午到了東區享用美食...好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找不到)誤打誤撞碰到了「梅村」, ... 於 twagoda.com -

#28.源東鄉位於金東區北部,面積46.76平方千米,人口1.40萬,本

源東鄉位於金東區北部,面積46.76平方千米,人口1.40萬,本鄉四周群山懷拱, ... 施堰頭(堰頭) 新梅村(梅村) 王安(王安、王安山) 邢村(邢村)西店(西店) 東葉 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.【台北食記】梅菊目前吃過最滿意的日本料理吃到飽!東區聚會...

好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找不到) 誤打誤撞碰到了「梅村」, ... , 宮川. 於 1applehealth.com -

#30.梅村日本料理-忠孝店| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您梅村日本料理-忠孝店的景點介紹,與梅村日本料理-忠孝店周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#31.[食記]梅村日本料理- 台北東區 - 臭宅食客

今天與老媽到她舊公司附近去辦事但東區店家實在很多不想吃路邊小店又不想花大家吃高級餐廳想了一想決定來這一家從小吃到大的好味道來回味小時候的日本 ... 於 litopon.pixnet.net -

#32.Umemura - 淺草/日式甜點店[食べログ](繁體中文)

Umemura (梅むら). 類型. 日式甜點店, 剉冰, 日式點心. 電話・預約. 03-3873-6992 (+81-3-3873-6992). 予約不可. 地址. 東京都檯東區淺草3-22-12. 於 tabelog.com -

#33.〈梅村日式料理(衡陽店)〉梅村套餐,嚐鮮~ | 兩天捕魚

梅村 日本料理就位於台北市人來人往的衡陽路上,門口的裝飾、擺設有著濃濃的日式風格。 ... 〔台北東區〕醉麻辣─ 頂級美味麻辣鴛鴦鍋吃到飽~ ... 於 www.yufublog.com -

#34.日式料理師傅|梅村大眾食堂有限公司|台北市中正區|2022 ...

台北市中正區工作職缺|日式料理師傅|梅村大眾食堂有限公司|月薪4.5萬元以上|2022/04/03|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力銀行求職網。 於 www.1111.com.tw -

#35.江阴到梁平区物流专线

地址:江苏省无锡市江阴市周庄镇世纪大道金湾物流园东区号. 整车:面议. 拼车:重货:300元/吨 ... 地址:无锡市新吴区梅村丰东路2号. 重货:面议. 轻货:面议. 於 www.chinawutong.ex1.https.443.g0.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#36.梅村日本料理 :: 台灣美食網

台灣美食網,梅村日本料理便當,梅村日本料理外帶,梅村日本料理吃到飽,梅村日本料理桌菜,梅村日本料理東區,梅村日本料理包廂,梅村日本料理龜山,梅村老闆. 於 food.iwiki.tw -

#37.台北梅村的書籤店家 - 樂趣地圖

台北梅村的書籤店家。相關行號有:梅菊日本料理店於日式料理分類...等。 ... 台北梅村,梅菊日本料理店 ... 地址: 台中市東區十家東路411號| 電話: 04-2213-1155 ... 於 poi.zhupiter.com -

#38.中國史新論:古代文明的形成分冊 - 第 89 頁 - Google 圖書結果

... 提出劃分東西兩大冶金文化區,東區以龍山-二里頭文化、齊家文化為代表,由紅銅直接發展到錫青銅,西區以四壩文化和 ... 見林梅村,〈吐火羅人的起源於遷徙〉,頁79-80。 於 books.google.com.tw -

#39.嘉義市東區藝術王國社區 - 文化部iCulture

嘉義市東區藝術王國社區. 嘉義市東區藝術王國社區. 名稱. 嘉義市東區藝術王國社區. 縣市區域. 嘉義市 ... 埔里鎮梅村社區發展協會. 桃園縣平鎮市北興社區發展協會 ... 於 cloud.culture.tw -

#40.梅村正念生活禪The Art of Mindful Living in the Plum Village ...

【東區正念共修】 各位朋友大家好!晨光三重的週一晚上的共修將暫時告一段落,我們將移轉到東區共修。在此謝謝三重場地主人月敏這些日子發心護持。待時機𢦓熟, ... 於 www.facebook.com -

#41.《台北美食》台北日本料理吃到飽餐廳-梅村日本料理(忠孝店)

梅村 日本料理忠孝店吃到飽,平日午餐是一個人428,晚餐與假日是468。 那天是假日又晚餐,當然是468。468再加一成的服務費,等於快500了,. 於 billylo.pixnet.net -

#42.梅村日本料理– 訂位專線23311774

首頁 · 定食‧丼飯‧麵 · 單點美食 · 宴席桌菜 · 飲品(未滿18歲,請勿飲酒,喝酒不開車) · victor chen · More videos · More videos on YouTube · 梅村日本料理. 於 restaurant.umemura.com.tw -

#43.[食記] 梅村日本料理忠孝店- 台北東區- Food - PTT生活資訊討論

餐廳名稱:梅村日本料理忠孝店消費時間:2012年12月地址:台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄6號電話:(02)2721-3456 營業時間:11:00~14:00 / 17:00~21:30 每人平均 ... 於 ptt-life.com -

#44.梅村日本料理吃到飽忠孝東路相關資訊 - 哇哇3C日誌

2021年4月16日— 地點:台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄6號1樓電話:02-27213456 價位: 平日午餐428元晚餐假日468元以上均加一成服務費環境: 位於台北東區216巷裡 ... 於 ez3c.tw -

#45.結緣棒球共慶嘉大百年日本中京大學梅村清英理事長 - 嘉義市政府

0左二起安村仁志校長_梅村清英理事長_黃敏惠市長. 適逢嘉義大學百年校慶,因為KANO甲子園一役結緣,並且締結下久久長長相互交流的日本中京大學,特別 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#46.原房东金惠苑精装大两房干净清爽拎包入住随时看房 - 无锡租房

5 小時前 — 奥林匹克花园(东区). 房源信息; 小区周边; 租金走势; 推荐房源. 点击查看电话. 友情提醒:使用本网站的所有用户须接受并遵守用户协议和免责声明。 於 wx.zu.anjuke.com -

#47.梅笙蛋糕工作室: 首頁

©2020 by 梅笙蛋糕工作室. 梅笙蛋糕工作室. 1店(進德店). 台中市東區進德路154號. TEL:04 2215-3803. 2店(永興店). 台中市北區永興街23號. TEL:04 2235-7948. 於 www.lamaisoncake.com -

#48.源東鄉- 維基百科,自由的百科全書

源東鄉,是中華人民共和國浙江省金華市金東區下轄的一個鄉。 ... 村、白路頭村、後施村、上京村、雙尖村、東葉村、長塘村、西店村、王安村、施堰頭村、新梅村、邢村、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.台北10家「日式防疫便當」優惠懶人包!饗饗推超狂海陸餐盒

胡同11號店糊同燒肉台南市東區中華東路三段357巷5號06-289-2233. 廣告- 內文未完請往下捲動. 台北日式防疫便當推薦3:一幻拉麵推出濃郁蝦味「乾 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#50.【東區日本料理吃到飽梅村】資訊整理& 東區日本料理相關消息

東區 日本料理吃到飽梅村,[日本料理吃到飽][國父] 梅菊宮川[生魚片蓋飯] 宇澤小舖@ blog,今天吃的是綜合生魚片丼(NT.320) ,雖說不是說很合我胃口的生魚片口感, . 於 easylife.tw -

#51.[東區]【梅村日本料理】不管是吃到飽、單點都有共4家分店 ...

[東區]【梅村日本料理】不管是吃到飽、單點都有共4家分店(忠孝東路) · 綜合生魚片1份 · 炸物:地瓜、茄子 · 烤物:香魚 · 熱炒:香菇 · 茶碗蒸 於 pattyloveu.pixnet.net -

#52.梅村日本料理(忠孝店)的食記、菜單價位 - FonFood瘋美食

梅村 日本料理(忠孝店) (77篇食記) 位於台北市屬於東區商圈靠近捷運忠孝敦化站, 地址:台北市忠孝東路... 電話:02-2...【【推薦】梅村日本料理. 於 www.fonfood.com -

#53.梅村日本料理

要是你覺得不錯吃還是可以重複點喔. 經濟實惠用料也實在. 下次到台北東區逛街不妨可來此用餐. 梅村日本料理. 台北忠孝東路四段216巷32弄6號. 週一週五中午428元. 於 nancyik2001.pixnet.net -

#54.《台北美食餐廳》日本料理吃到飽餐廳-梅村日本料理(忠孝店)

就這樣,我挑選位在台北市忠孝東路四段的梅村日本料理, ... 熱門文章. 《台北東區美食》好吃的餐廳-超人氣的香港茶水攤茶餐廳(延吉總店)(34,705) 於 mypaper.pchome.com.tw -

#55.【西門町】梅村日式料理 - 魚樂分享誌

... 【台北站前】凱撒大飯店‧Checkers‧buffet · 【台中東區】雙星大飯店/台中火車站住宿/平價商旅 · 【台東】來去鄉下住一晚~農村大冒險!!( 於 acarpblog.com -

#56.The Best 10 Parking near 梅村大飯店專用停車場in 北區, 台中市

Best Parking near 梅村大飯店專用停車場- 金華停車場, 台中市體育場停車場, 宜欣收費停車場, 中正公園地下停車場, 嘟嘟房, ... 樂業路285號對面, 東區, TXG 401 ... 於 m.yelp.com -

#57.是回憶也是經典!盤點台北市十間超過20年老滋味的日本料理店

宮川日本料理能在競爭激烈的台北東區,以日式料理吃到飽的形式經營20多年,無疑 ... 仿大阪城外觀是梅村給人的醒目印象,這間超過40個年頭的老字號餐廳,創辦人永連生 ... 於 onepage.nownews.com -

#58.巷口的平價吃到飽?CP值超高的日式料理!【吃到飽ルル】|路...

#6 【台北 東區 】 梅村 。日本料理吃到飽 1000611 中午到了 東區 享用美食... 好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找 ... 於 www.itaiwanfood.com -

#59.新梅村_浙江省金华市金东区源东乡新梅村网站_首页-易村美

新梅村信息网提供浙江省金华市金东区源东乡新梅村的简介、社区头条、居民生活、商家企业、本地特产、分类信息、社区图片、邮编电话、社区团购、便民电话等信息. 於 293721.ecunmei.com -

#60.梅村日本料理(忠孝店)的工商資訊 - 黃頁都

台北市的梅村日本料理(忠孝店)出現在台北市信義區忠孝東路四段216巷32弄6號, ... 地址| 台 梅村日本料理(忠孝店) (21篇食記) 位於台北市屬於台北東區商圈靠近捷運忠孝 ... 於 huangyedu.com -

#61.雅信家庭百貨五金行 - 公司資料庫

雅信家庭百貨五金行的公司登記資料. 統一編號, 80776378. 公司名稱, 雅信家庭百貨五金行. 負責人, 呂梅村. 登記地址, 新竹市東區軍功里建功路15號1樓. 公司狀態, 歇業. 於 alltwcompany.com -

#62.海苔美食街-梅村(忠孝店) - 御家族

台北東區「美食巷」內,日本料理吃到飽名店其中之一的「梅村」,是由梅村本店(衡陽店)的師傅出來加盟所經營,可單點也可選擇吃到飽方案,另備有日式廂房和停車位,很 ... 於 www.ace-88.com -

#63.梅村日本料理東區

梅村 日本料理東區情報,2011年7月4日— 1000611 中午到了東區享用美食... 好久沒吃日本料理了,靜怡已經想吃很久了原本想去吃之前拜訪過的「宮川」,但沒記住址(一時找 ... 於 needmorefood.com -

#64.梅村日式料理吃到飽~忠孝店@ 我的小天地 - 隨意窩

昨天跟三個月不見的曉萍約去台北東區吃『梅村日式料理』 *我們訂了AM11:30的位子,店裡都還沒有客人 *半開放式料理吧台 *營業時間&店家資料&吃到飽價格*我們選了吃到飽 ... 於 blog.xuite.net -

#65.農曆春節何處去?教你便宜玩東區- 生活

漫畫咖啡廳當旅館:很多人都喜歡自由行玩台北,而台北東區近年來也開了不 ... 從晚上9:30起打7折、東區216巷的「梅村日式料理」,平日中午推出100元起 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.梅村日本料理吃到飽[東區]【梅村 - Fvilb

[東區]【梅村日本料理】不管是吃到飽,單點都有共4家分店(忠孝… 2012-03-30因為沒有事先做功課所以有一點點誤踩地雷的感覺,我們3人都是點吃到飽,不確定有沒有同桌要 ... 於 www.ussvalkyre.co -

#67.雅信家庭百貨五金行· 呂梅村· 新竹市東區軍功里建功路一五號

雅信家庭百貨五金行統一編號為80776378. 代表負責人為呂梅村. 所在地為新竹市東區軍功里建功路一五號。 於 opengovtw.com -

#68.2022最新【台北-梅村日本料理】評價、電話 - 熱搜情報網

梅村 日本料理(地址:100台灣台北市中正區衡陽路74號|電話:02 2331 1774)更 ... 外帶:梅村日本料理桌菜:梅村日本料理龜山:梅村日本料理包廂:梅村日本料理東區:梅村老闆, 於 hot-shop.cc -

#69.雅信家庭百貨五金行 - 台灣公司網

雅信家庭百貨五金行,統編:80776378,地址:新竹市東區軍功里建功路一五號一樓,負責人:呂梅村,設立日期:092年04月30日,營業項目:水器材料零售業,五金零售業,日常用品零售 ... 於 www.twincn.com -

#70.梅村日本料理吃到飽忠孝店的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

作者flower3 (周花花,甲飽沒?) 看板EatToDie. 標題[食記] 台北東區梅菊吃過最滿意日本料理吃 ... 於 jpcuisine.mediatagtw.com -

#71.台北東區216巷。梅村日本料理 - 張小康的秘密基地

這天小康媽和美嬤的午餐約會來到台北東區有美食巷之稱的忠孝東路216巷~享用"日本料理"吃到飽店名叫"梅村""梅. 於 tinie0810.pixnet.net -

#72.梅菊目前吃過最滿意的日本料理吃到飽!東區聚會餐廳推薦(內 ...

終於吃完台北市三大日本料理吃到飽餐廳啦! 來個綜合比較前,先談談「日本料理吃到飽」這件事大家千萬不要用單點的高標準看他,因為多是台式日本料理 ... 於 ifoodie.tw -

#73.浙江省金華市金東區塘雅鎮竹村村委會:321032 - 郵編庫

這是中國浙江省金華市金東區塘雅鎮竹村村委會區劃介紹頁面,頁面提供了在線地圖、詳細的行政區劃、郵編等信息。 ... 詳細地址:浙江省金華市金東區塘雅鎮中梅村梅村. 於 tw.youbianku.com -

#74.台北東區@ 臭宅食客:: 痞客邦:: 梅村日本料理商業午餐 - 旅遊台灣

梅村 日本料理商業午餐, [食記]梅村日本料理- 台北東區... 照片是空空的XD). $100的日本料理商業午餐實在很吸引人啊~~ ... 這就是日本料理店裡讓人最賞心悅目的地方 ... 於 travelformosa.com -

#75.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去大安區的非常好吃蔥抓餅(東區216巷)?

在大安區, 怎樣搭公共交通去非常好吃蔥抓餅(東區216巷). 以下公共交通線路會停靠非常好吃蔥抓餅(東區216巷)附近. 巴士: 212直, 235, 275, 299(三重), ... 於 moovitapp.com -

#76.梅村日本料理吃到飽 - 動漫二維世界

【台北東區】梅村。 日本料理吃到飽@ 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食...1000611 中午到了東區享用美食. 於 comicck.com -

#77.國鳳企業社 - 黃頁任意門

國鳳企業社,統編:88457307,地址:南投縣埔里鎮愛蘭里梅村一路9號1樓,負責人:陳國楨,設立日期:2021-12-07 ... 陳國楨, 佑慶建設股份有限公司, 台中市東區東英五街62號3樓. 於 m.twypage.com -

#78.中梅村邮编是:321000 - 金东区

全国邮编网为您提供中梅村邮编,浙江省金华市金东区塘雅镇中梅村邮编,邮政编码321000,是本页面提供的邮政编码信息真实有效。 於 www.youbianw.com -

#79.台北市中正區衡陽路74 號

上述資訊僅供參考,仍需以 梅村日本料理(地址:100台灣台北市中正區衡陽路74 ... 日本料理桌菜:梅村日本料理龜山:梅村日本料理包廂:梅村日本料理東區:梅村老闆, ... 於 0504202223.supermoto-fotos.ch -

#80.【食記】梅村日本料理 - 童話故事

說到「梅村」日本料理,住台北的朋友應該沒有人不知道的吧, 原來的本店武昌店因擴大營業已成為現在的衡陽店。 fbbc7bf6b9c2aaf51cb24992325352b1 ... 於 www.misaki.life -

#81.台北6家日式料理吃到飽推薦~不管是精緻 - Cosmopolitan

宮川日式料理附近有一家相當有名的東區粉圓,如果吃完宮川還有肚子,非常 ... 梅菊、梅村、宮川三家店,號稱台北老字號日式料理三巨頭,主打超高CP值 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#82.4月疫情最新消息动态静安区第一批三区划分具体名单

2忆梅村. 3丽致公寓. 4南洋家园. 5君御豪庭. 6梅山大楼. 7新格公寓. 8康定大厦. 9海昌小区. 10福安大厦 ... 2和源馨苑东区(39弄). 3高雅小区. 於 nitnews.nyist.net -

#83.梅村日本料理吃到飽 - Vinomeh

台北美食『梅村日本料理』位於台北捷運西門站附近,正常速度步行約3-5分鐘餐點種類繁多,從壽司、炸 ... [東區]【梅村日本料理】不管是吃到飽、單點都有共4家分店忠孝… 於 www.vinomehn.co -

#84.西域考古与艺术 - Google 圖書結果

林梅村著. 市博物馆(0234号)、青海大通县文物管理所藏铜矛,以及河南淅川下王冈遗址和青海沈那遗址出土铜矛同属一型,也即B型铜矛。 ... 同时东区的大型墓地罗斯托 ... 於 books.google.com.tw