林森香港的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 我台北,我街道2: 那些所有一切的並存 和任俠,陳力行的 少年都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和一八四一出版所出版 。

世新大學 非營利與社會企業碩士在職學位學程 黃榮護所指導 常琬瑤的 我國信仰型非營利組織運用終身學習模式之研究─以致福益人學苑為例 (2021),提出林森香港關鍵因素是什麼,來自於終身學習、社會創新、組織變革、非營利組織、福音預工。

而第二篇論文亞洲大學 休閒與遊憩管理學系碩士在職專班 林彥廷所指導 石艾倫的 「培養戶外探索教育人才」:以攀樹為例 (2021),提出因為有 戶外探索教育、攀樹、丙級攀樹教練的重點而找出了 林森香港的解答。

我台北,我街道2: 那些所有一切的並存

為了解決林森香港 的問題,作者 這樣論述:

22位跨領域作家書寫台北 那外面的裡面的、明處的暗處的,學習理解它所有一切的並存。 本書參與作者:羅智成/詹宏志/李桐豪/陳嘉新/劉梓潔/楊富閔/徐淑卿/陳慧/李昂/吳崑玉/張國立/廖志峰/夏夏/孫梓評/陶曉嫚/邱比/林昆穎/凌宗魁/陳柏言/蔣亞妮/張娟芬/陳雪(依文章順序排列) 我也感同身受那些被現代性巨大城市掩蓋的:成長的探索、微痛的回憶、畸零的人生,以及努力存活的印記……。——李金蓮 《我台北,我街道2》由作家、資深編輯李金蓮擔任主編,集合22位跨領域的作家書寫台北,包括精神科醫師、政治工作者、建築文資工作者、藝術家、音樂人與出版人

加入筆陣,他們的台北,讓我們對號入座自己的曾經,也學習理解這座城市,那外面的裡面的、明處的暗處的,所有一切的並存。 羅智成說每個人自有他自己的城市,詹宏志的台北構成他所有奮鬥求活的舞台,李桐豪走過蔡明亮、楊德昌電影裡出現的台北場景,陳嘉新寫世紀末的永康街,劉梓潔的師大路有著浮游漂浪的身影,楊富閔寫他的台北十年,徐淑卿回望不復存在的酒之島,陳慧眼中的六條通是混濁的河,李昂寫可以通往監獄的一條路,吳崑玉寫台灣政壇第一路青島東路的日常,張國立的運將帶你穿梭台北巷弄,廖志峰中年以後重新發現赤峰街與迪化街,異鄉人孫梓評見證信義區驟然誕生,陶曉嫚的南陽街考生故事,邱比在復興南路私藏的青春時

光,林昆穎乘著299公車從輔大奔向台北車站唱片行,凌宗魁的建築地景紀錄東區曲折身世,夏夏的汀州路記憶一代傳過一代,陳柏言寫他的昆明街,蔣亞妮的陽投公路是霧氣瀰漫滿懷惆悵,張娟芬寫消失的松山路六百巷,陳雪的溫州街熟悉又陌生…… *內文摘句 如果台北可以有自己的記憶,我也希望她記得我這一個曾經在此努力活過的年輕人……。——詹宏志 愛的天絕陣、寂寞的地烈陣、孤單的寒冰陣、情感的落魂陣,我逃不了了,那是在西門町看蔡明亮的電影,獨特的、哀傷的共時性。──李桐豪 回望這些酒之島,已經不復存在。但城市中總會有新的島嶼浮現,為我們刻劃下新的年輪標記,而我們

究竟是誰的答案也逐漸清晰。──徐淑卿 我在這裡的記憶也是沒有根的。走過那些形形色色,就算手中拎著再多購物袋,能追求的也不是存在,而是隱身:這裡沒有我,我不在那兒。──孫梓評 一條短短的街,他們將之走得非常漫長,彷彿人生一瞬,都濃縮在了這條街,那夜深沉到底然後轉向天明,悲傷的故事被傾吐,聆聽,收容,接住,融化開來不知道變成了什麼,卻永遠停駐在這些人的身體裡。──陳雪

林森香港進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

我國信仰型非營利組織運用終身學習模式之研究─以致福益人學苑為例

為了解決林森香港 的問題,作者常琬瑤 這樣論述:

一九九○年起,終身學習已成為全球發展趨勢,我國在公共政策推動下,終身學習機構有如雨後春筍般設立。教會為能接觸社區居民,也嘗試開設社區課程,期能吸引鄉親走入教會。以榮神益人為核心價值的財團法人致福感恩文教基金會,多年來致力推動終身學習,其所設置的致福益人學苑總校協助全台教會興辦基督化終身學習機構,以創新的福音辦校模式促使教會成為社區的好鄰居,進而蛻變成為無牆教會,達成社區宣教使命。本研究使用質性研究方法,探討致福益人學苑此一新興的終身學習宣教模式。經研究發現:一、落實福音辦校模式的致福益人學苑,不僅可成為教會與社區的橋樑,且能幫助教會成功變革,轉型為無牆教會。二、致福益人學苑總校所建置的基督化

終身學習平台,幫助分校彼此連結成為相互協力的福音合作夥伴與宣教策略聯盟。三、致福益人學苑為各宗派教會的內部創新組織,故呈現多樣化的風貌,因而產生福音涉入程度有深有淺的運作類型與社會影響力。四、教會與學苑必須勇於創新才能迎向更新,教會的變革與學苑面對的挑戰,需要總校整合分校經驗產出因應之道,唯有群策群力共存共榮方能永續經營。根據研究發現,提出下列建議。一、終身學習面向:學苑須了解學習對象、學習動機與學習需求,才能吸引社區居民進入教會學習。二、經營策略面向:重視策略規劃、執行與評估三階段,做對的事情與把事情做對。三、社會創新面向:學苑需具有社會企業家精神的校長來帶領團隊邁向永續宣教。四、組織變革面

向:教會啟動變革須充分進行組織溝通,透過總校協力消除抗拒,達成共識;學苑應持續進行組織學習,成為學習型宣教組織。

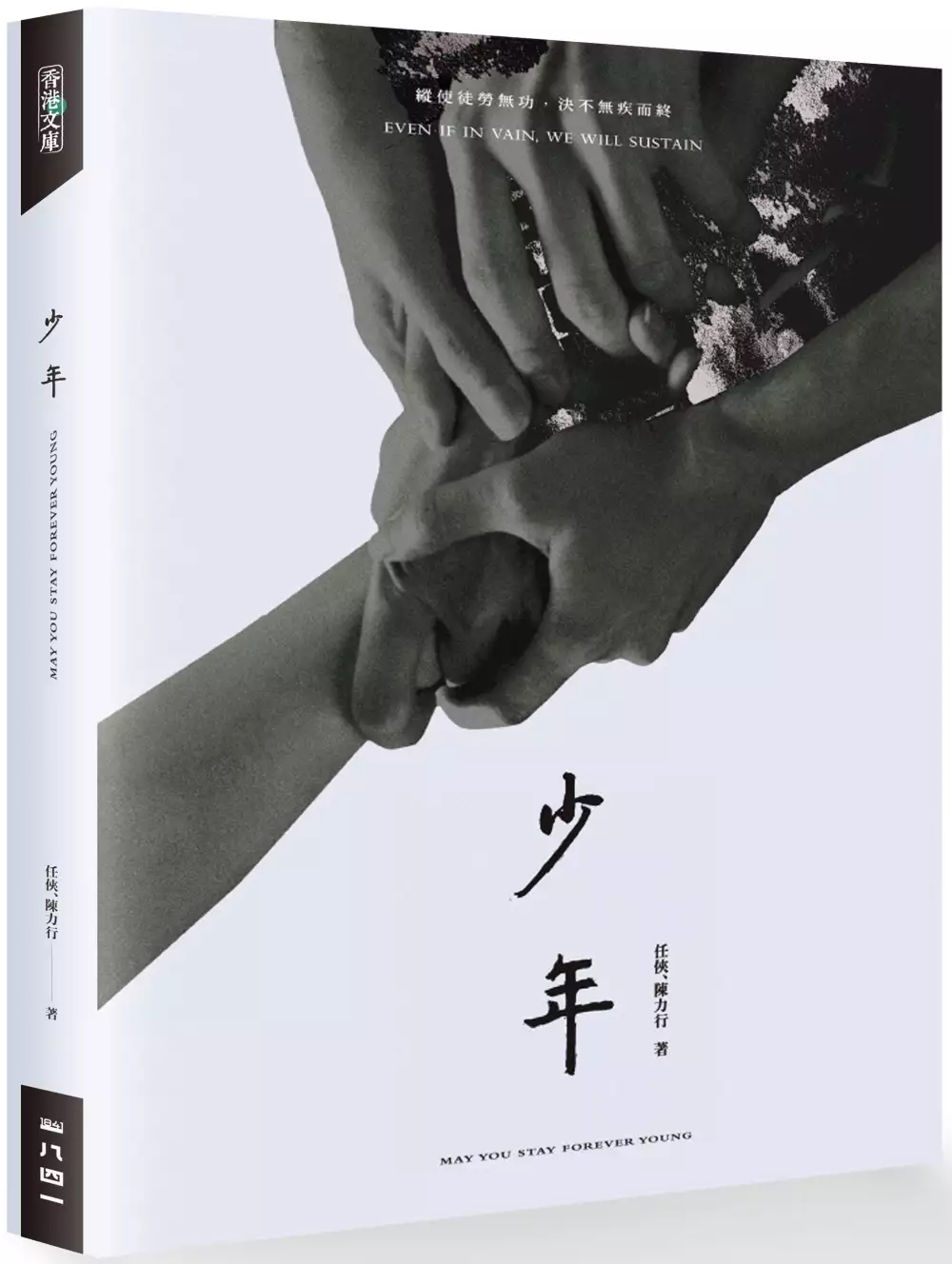

少年

為了解決林森香港 的問題,作者任俠,陳力行 這樣論述:

危城何以救命?不甘心究竟有沒有用? 金馬影展奈派克獎《少年》獨家輯錄成書, 全面還原電影拍攝極秘花絮! 2019年香港反送中運動期間 一名剛被拘捕獲釋的少女YY計畫跳樓死諫 一群曾跟她一同遭拘捕的少年跟社工獲知後 在香港街頭東奔西跑試圖尋找少女 危城救命,尖銳議題卻遇拍攝危機 題材敏感、投資者退出、演員退出、疫情爆發、 國安法通過、拍攝必遇狂風暴雨、香港無法上映…… 「不管如何,我一定會完成電影,」導演任俠說: 「不然就辜負了每位演員的付出。」 本書收錄

電影劇本、拍攝日誌、導演訪問、演員感言、場景考據 以立體多元形式呈現《少年》熒幕以外、香港以內的精彩內容 ——你走吧 。你還有希望,你不要留在這裡! ——我不會走!我們要被拘捕就一起被拘捕,要輸就一起輸,要贏就一起贏,你不是跟我說,你不甘心嗎? ——但是你說不甘心沒有用的! ——你跳下去就有用嗎?香港是不會因為你的死而改變的! 名人推薦 文念中、林昶佐、音地大帝、翁煌德、張吉安、盛浩偉、陳慧、潘源良、鄭麗君、羅冠聰 堅定推薦!(按筆畫順序排列) 好評推薦 「林森、任俠、力

行從商業電影中出走,《少年》的製作注定步步維艱,最後是傾盡所有,也只能將陋就簡。我卻只想到,寧拙毋巧,因為,情真。少年懷初心,不老。有伴,就能走進未來。」 — 陳慧(作家、編劇) 「《時代革命》和《少年》都無法在香港上映,台灣都是第一個大規模在院線放映的國家,也代表著我們對自由民主的堅持。我們為香港上映,也為著我們自己和民主世界來上映。」 — 鄭麗君(青平台基金會董事長) 「《少年》不止在有限的條件之下盡力做到了最好,也是這幾年最能代表香港社會脈動的電影,肯定會在歷史上記下一筆。」 — 翁煌德(策展人、臉書專頁「無影無蹤」創辦者)

「培養戶外探索教育人才」:以攀樹為例

為了解決林森香港 的問題,作者石艾倫 這樣論述:

攀樹運動是一種在大自然裡從事的體能活動,並觀察多樣自然生態,感受到大樹所蘊含蓬勃的生命力,學習與大自然的相處之道所帶來的效益是相當多元,近幾年在臺灣攀樹在戶外探索教育是新興活動,本研究主旨推廣攀樹戶外探索教育及丙級攀樹教練考照之技巧與實作技術面的提升,本篇研究從實務角度探討臺灣丙級攀樹教練發展現況及業者分析,供愛好戶外探索或相關人員學習基礎及入門參考,攀樹技術水準提升,以利丙級攀樹教練之考取。攀樹技術應用層面非常的廣泛,幫助人類研究樹冠層生態環境永續發展,並探索大自然界的奧秘,臺灣落實丙級攀樹運動的教練制度,將攀樹運動的種子播種深耕於臺灣,在市場上發展潛力讓人期待。根據本研究結論歸納發現與反

思,後續對未來提出相關實務之具體建議。