柴燒陶藝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黎翠玉寫的 台灣現代陶藝家60 和徐良志的 台灣純柴燒鑑賞都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「陶裡陶趣—玉山柴燒」特展活動 - 臺灣國家公園也說明:創作者從高中時期便開始學習陶藝創作,以台灣本土生物的生命及大自然生態動植物為主題,並採用傳統柴窯燒陶方式,雖然比較耗費時間及人力,惟每每創作出 ...

這兩本書分別來自藝術家 和白象文化所出版 。

輔仁大學 心理學系 丁興祥所指導 邱詩云的 一位台灣客家女性的生命處境與流變:一種生命圖像式的反身敘說 (2021),提出柴燒陶藝關鍵因素是什麼,來自於客家女性、反身、敘事、情感理論、生命腳本理論、詮釋循環、視域融合、前敘事、主顯節、解釋性互動論。

而第二篇論文國立屏東大學 視覺藝術學系碩士班 李堅萍所指導 張素涵的 古今風華再現─張素涵茶碗創作論述 (2021),提出因為有 建盞、樂茶碗、茶碗、轆轤、侘寂美學的重點而找出了 柴燒陶藝的解答。

最後網站柴烧_百度百科則補充:凡是利用薪柴为燃料烧成的陶瓷制品,都可称之为柴烧,作品可分上釉(底釉)与不上釉(自然釉)两大类,如宋朝天目碗及青瓷釉,都是上釉的,日本的备前烧是不上釉的(取其自然落灰 ...

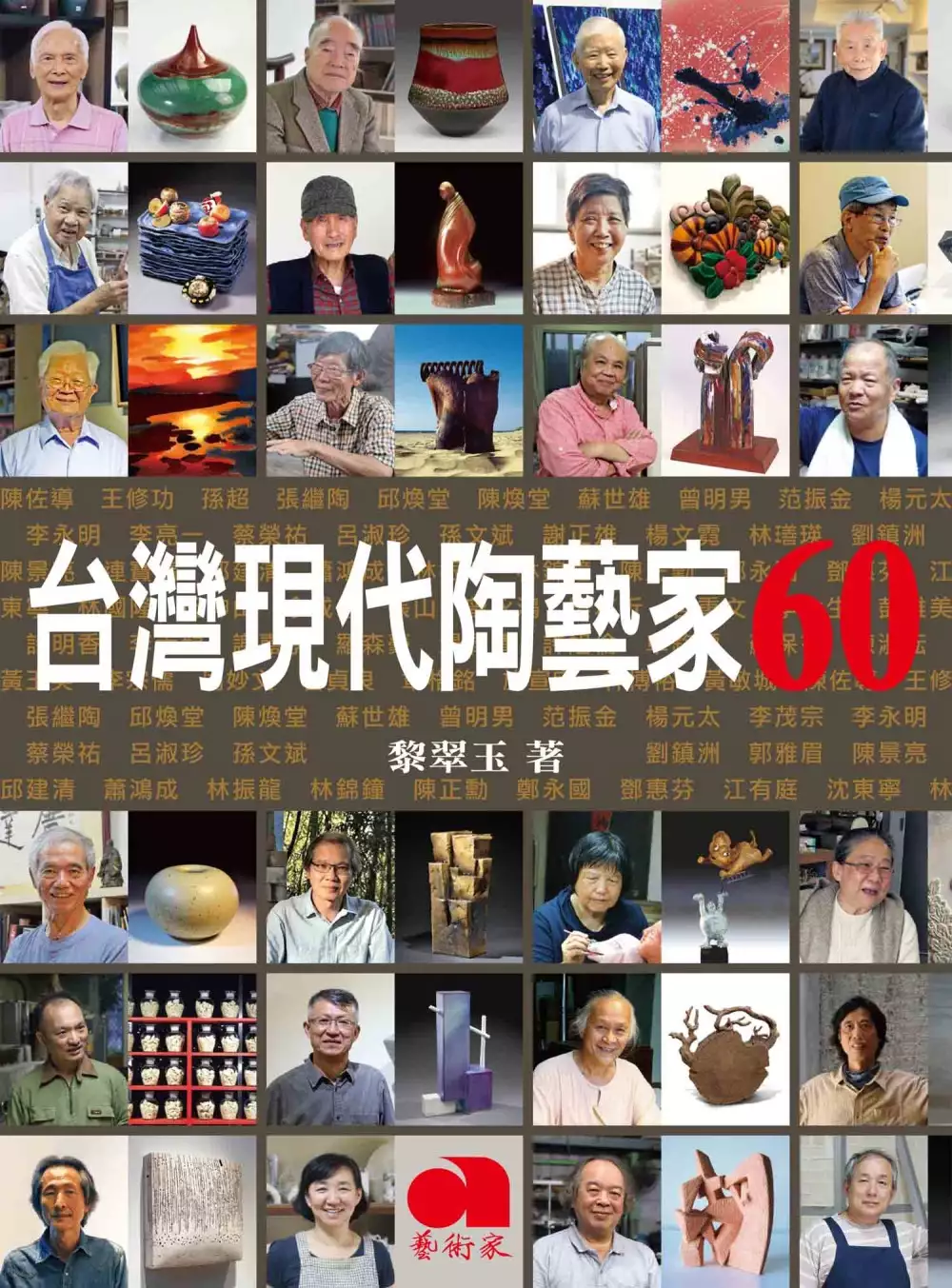

台灣現代陶藝家60

為了解決柴燒陶藝 的問題,作者黎翠玉 這樣論述:

總的來說,台灣陶藝家在創作的地理位置,雖然位在中國支脈的邊緣,但並未承襲中國對於釉色燒造與型制規範所著重的傳統,而是相較崇尚自由、崇尚自我內在發掘的創新態度,更多在材質實驗、創作技巧與風格的深究,甚至將陶藝提升至純藝術作表現,關注社會脈動、為時代發聲,做為表彰自身獨特性與藝術位置的重量。──黎翠玉 台灣現代陶藝的興起,大抵以1981年國立歷史博物館的「中日現代陶藝家作品展」,作為一個重要指標。當年仍屬年少的黎翠玉,就是隨著這股風潮,一起成長;從看陶、作陶、到話陶,黎翠玉見證了台灣現代陶藝的成長、茁壯,也成為這段歷史最貼身、忠實的觀察者與記錄者。──蕭瓊瑞/國立成功

大學歷史系教授、美術史學者 除了具有生態結構、專業的分析與掌握能力之外,對於藝術家本身、藝術家工作環境、藝術收藏家等,黎翠玉也有極為近身的觀察能力和理解態度。也許這正是她的書,讓人覺得具備多元專業、親切生活與充滿人性的原因。──黃海鳴/前臺北市立美術館館長、藝術評論家、策展人 1990年代投入陶藝創作的黎翠玉,其藝術版圖以陶藝為核心,涉略藝術史、策展、評論、行銷等多元範疇,始終貼近臺灣的陶藝生態;2006年開始,黎翠玉於《藝術家》雜誌開闢「誌上話陶」專欄,持續紀錄臺灣陶藝的生態發展至今。 《台灣現代陶藝家60》為黎翠玉「誌上話陶」專欄之精華集結。收錄其自2016年起,親身訪談

的六十位在教育、造形、釉藥和文創等方面深具特色的臺灣當代陶藝家。黎翠玉以創作者、觀察者,以至紀錄者的細膩視角,評介陶藝家們的藝術風格,以及創作的心路、理念與成就;更透過實際專訪的照片影像,帶領讀者走進陶藝家的工作室,直擊每位陶藝家在成形、燒窯等方面特有的獨創技法,領略陶藝作品從無到有的誕生過程。全書文字親合,並收錄豐富的作品及藝術家工作室圖像,是一本適合大眾閱讀的陶藝入門書。 本書特色 《台灣現代陶藝家60》為《藝術家》雜誌「誌上話陶」專欄之精華彙編,收錄六十位臺灣當代陶藝家的精彩專訪紀錄。

柴燒陶藝進入發燒排行的影片

#苗栗縣三義景點

隱身在苗栗三義的秘境, 結合桐花、柴燒陶藝與茶道, 客人可以體驗陶藝DIY、彩繪DIY和擂茶DIY,當然還有美味的烤雞餐點,但是記得要預約喔!

全文閱讀:https://taiwantour.info/miaoli-pottery/

苗栗食尚玩家懶人包 https://reurl.cc/j0mKp

~~~~~~~~~~~~~~~~~

#歡迎按讚分享蒐集旅遊夢想清單

加入Line@生活圈,以後直接通知

https://line.me/R/ti/p/%40ooj4743j

歡迎訂閱youtube:https://goo.gl/Meoj6w

一位台灣客家女性的生命處境與流變:一種生命圖像式的反身敘說

為了解決柴燒陶藝 的問題,作者邱詩云 這樣論述:

研究由自身台灣客家女性的生命處境出發,探討人與世界的關係。藉著個人視角觀照生命腳本,世界的意義與生命的價值來自於個人在人生中的每一個抉擇所積累。社會文化與政經結構對於人的日常行動,展示了個人獨特的性格所 認定形成並且自我詮釋生命的價值與世界的意義。我們都是自己內心的回聲,在每一個創生的行動實踐裡,看見自己,也看見世界。

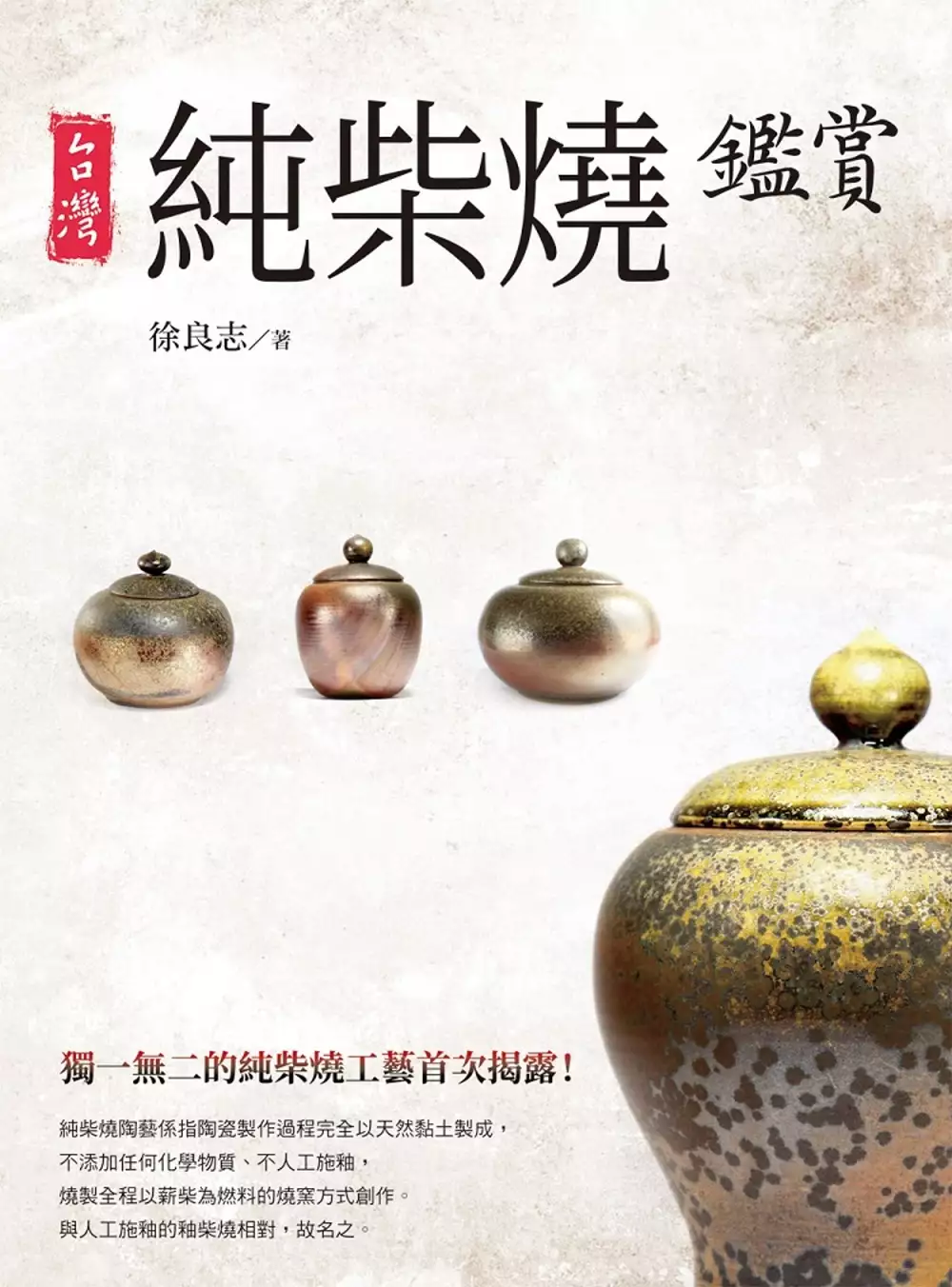

台灣純柴燒鑑賞

為了解決柴燒陶藝 的問題,作者徐良志 這樣論述:

獨一無二的純柴燒工藝首次揭露! ◎作者潛心研究柴燒陶藝多年,完善純柴燒技術,為傳統陶藝的傳承與發揚奉獻一份心力。 ◎用淺顯易懂的圖文配合形式,引領讀者逐一欣賞純柴燒陶藝品,並講述環保、柴窯形式、常見技法等相關知識。 ◎書中陶藝品由專業攝影師張程凱老師掌鏡,並以全彩大圖呈現,為讀者帶來一場純柴燒的視覺盛宴。 純柴燒陶藝係指陶瓷製作過程完全以天然黏土製成,不添加任何化學物質、不人工施釉,燒製全程以薪柴為燃料的燒窯方式創作。 與人工施釉的釉柴燒相對,故名之。 作者憑藉對柴燒陶藝的愛好與堅持, 加上多位學者、工藝師輔以學理、美學、窯爐結構與氣學理論等,

不斷研究試煉,終於完善現今獨一無二的柴燒技術:純柴燒。 有別於操作容易、釉藥色彩可任意調配、燒製僅須2~3天的釉柴燒, 純柴燒失敗率高、成本重,燒製須3天起跳, 挑戰性非一般柴燒可比。 也因此,換來了可操作性大、色彩層次豐富特殊、具有良好轉化效果的藝術作品。 甚至,器皿使用、把玩後,色彩還會產生良性變化,賞玩性更高一層。 純天然的燒製方式,也更符合現代人的養生需求。 讓我們跟著徐良志老師,一起進入純柴燒的美麗殿堂吧! 更多精彩內容請見 www.pressstore.com.tw/freereading/9789863588283.pdf

古今風華再現─張素涵茶碗創作論述

為了解決柴燒陶藝 的問題,作者張素涵 這樣論述:

喝茶是一門古老藝術,茶器始終扮演著舉足輕重的角色,本創作論述以茶碗為創作之主題。首先文獻探討宋代鬥茶文化的建盞,日本茶道中具有Webisabi「侘寂」美學的樂茶碗,從中釐清「建盞」與「樂茶碗」的特質,並了解當代代表性陶藝家對於茶碗創作形式與風格,創作目的為:(1)探討建盞與樂茶碗之藝術精神與文化意涵。(2)分析建盞與樂茶碗的器型與技巧。(3)創作具有個人風格識別性的茶碗。採轆轤成形與手捏塑成形為創作技法,輔以陶板成形、坯體裝飾技法等,以還原燒與柴燒燒成。結論與創作結果為:(1) 建盞追求簡約美學與禪意的藝術精神,樂茶碗則實體實踐日本茶道文化思想。(2) 建盞採轆轤技法拉製斗笠器型,成就兔

毫、油滴與曜變釉面美感;樂茶碗則以捏塑技法表現圓滑飽滿器型,體現不完美不做作的侘寂巧思。(3) 創作建盞傳統器型與釉色三組、侘寂美學樂茶碗三組與個人風格茶碗九組合計八十五個作品。

柴燒陶藝的網路口碑排行榜

-

#1.夏沂汾的柴燒陶藝 - 寶吉祥

一個美國人在台灣柴燒製陶二十多年的故事我的陶是我與我的窯共創的結果“My work is the result of my collaboration with the kiln.” 於 trade.gloje.com -

#2.陶藝家廖光亮設計柴燒窯獲專利舉辦首次出窯活動

由排灣族陶藝家廖光亮設計,並獲得專利的陶藝柴燒窯,今天(17)在台東初鹿九鳥陶燒,舉辦首次成品出窯,成功率達八成比傳統柴窯更佳,成品也將在明年展 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#3.「陶裡陶趣—玉山柴燒」特展活動 - 臺灣國家公園

創作者從高中時期便開始學習陶藝創作,以台灣本土生物的生命及大自然生態動植物為主題,並採用傳統柴窯燒陶方式,雖然比較耗費時間及人力,惟每每創作出 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#4.柴烧_百度百科

凡是利用薪柴为燃料烧成的陶瓷制品,都可称之为柴烧,作品可分上釉(底釉)与不上釉(自然釉)两大类,如宋朝天目碗及青瓷釉,都是上釉的,日本的备前烧是不上釉的(取其自然落灰 ... 於 baike.baidu.com -

#5.Laguna-WC‑899-柴燒陶藝黏土/陶土(1箱22.5kg) - 釉藥堂

Laguna-WC‑899-柴燒陶藝黏土/陶土,原廠編號:Laguna WC‑378 B‑Maya Red Clay,燒成溫度:最高錐號Cone 13 溫度1345℃ (範圍1280℃~1345℃)/ 氧化燒/ ... 於 glazes.com.tw -

#6.柴燒陶藝【出窯】臺灣工藝之家- 吳明儀 - YouTube

「 柴燒陶 ,不只是柴燒」柴窯燒陶【出窯】 記錄分享。共有入窯、窯燒、出窯三集。歡迎分享 吳明儀 柴燒陶 經歷2019 「煉陶-苗栗縣柴陶藝創作協會-會員 ... 於 www.youtube.com -

#7.柴燒-優惠推薦2022年12月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到812筆#柴燒商品,其中包含了古董、藝術與礦石,居家、家具與園藝,美食與地方特產等類型的#柴燒商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#8.「塊體‧柴燒」 陶藝創作的形式與媒材之研究

柴燒陶藝 (Wood-fired Ceramics)是利用自然原木當做燃料,將黏土製作的造. 形物件直接置於柴窯內燒至瓷化的方式。熾熱火焰夾帶著木材揚起的天然灰釉,. 鋪陳於赤裸的土坯之 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#9.經典柴燒嚴選 - 露天拍賣

你好,歡迎光臨嚴選柴燒! 精緻手工打造上等頂級柴燒壺歡迎詢問指教。 。10個商品販售中. ... 【百順藝軒】柴燒陶藝大師柴燒壺(劉博源) 苗栗三義. 於 www.ruten.com.tw -

#10.柴燒陶甕~華陶窯 - 苗栗縣陶藝協會陶藝創作與交流中心

創作年代:2020年作品類別:柴燒作品尺寸:陶23.5×23.5×26 cm 作品說明: 手拉的坏體渾厚細密,柴燒過程的自然落灰和火燄竄入坏內,裡裡外外銜接出一片煙霞千里,古典 ... 於 mdshop.tw -

#11.柴燒- 陶作家| 紅芳庭陶藝 - 樂天市場

歡迎來到人氣店家紅芳庭陶藝,想要選購您喜愛的柴燒- 陶作家推薦商品, ... 台灣柴燒名家【紅芳庭】林志強雕刻達摩掌中杯茶杯泡茶杯茶碗茶具水杯柴燒杯手拉坏手工茶具 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#12.傳家好禮| 柴燒陶-生活品 - 華陶窯

柴燒陶 -生活品. 選用台灣在地相思木燒成的華陶窯柴燒陶,是大地的恩賜。 土坏經過木柴與烈火淬煉後成為獨一無二的相思陶, 陶器上渾然天成的色澤來自相思木灰燼在窯燒 ... 於 www.hui.com.tw -

#13.柴燒窯窯藝生姿桃竹苗柴燒陶藝與茶席聯展| 文化局| 大紀元

柴燒陶藝 是近幾十年來臺灣所風行的陶瓷文化,可說是介於傳統產業、工藝技術和現代藝術之間的一種藝術形式,追求手作(Handmade)、自然(Nature)使每件 ... 於 www.epochtimes.com -

#14.愛家,勇敢真實的人」黃振昌牧師人生畢業典禮見【黃裕文】柴 ...

Home page tw.milanossport.pl. 「他是愛主、愛家,勇敢真實的人」黃振昌牧師人生畢業典禮見【黃裕文】柴燒|茶碗|重落灰柴燒爆裂茶碗【HYW0010】. 於 tw.milanossport.pl -

#15.巴黎槍手行凶釀悲劇庫德人示威群眾與警方衝突 - 中時新聞網

豐原藝術家邀請展吳水沂以烈焰烙繪柴燒陶藝美學. 12:502022/11/24. 生活 · 伊朗強力鎮壓庫德族城鎮人權團體:震驚且不安. 10:182022/11/21. 於 www.chinatimes.com -

#16.柴燒之美 - 陶喜

臘月茶杯、海棠杯墊、如意茶壺、極品飲杯、茶海、柴燒小杯、金色系列、旅壺、手捏柴燒冰煙壺、揚汽壺、沙漠風暴柴燒茶具組、手工柴燒茶壺、幻海、曇雲、自然之美、自然 ... 於 artspersonalstyle.com -

#17.柴燒作品- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

【現貨免運】柴燒釉功夫茶具主人杯子日式陶瓷茶杯窯變大號品茗杯復古禪意單杯. $793. $460. 中國大陸 · 台灣純手工柴燒作品小茶碗. $780 · 【不二價】柴燒大師趙群老師 ... 於 shopee.tw -

#18.用一包土,跟土地培養感情侯小圓的手捏柴燒陶 - 文化銀行

柴燒 窯在西部已有完整的發展脈絡,窯廠遍佈,但在東部大型的柴燒窯卻非常稀少,石梯窯是目前東海岸的第二座大型柴燒窯,侯小圓因為一個機緣而進入手捏陶的世界,如今也開放 ... 於 bankofculture.com -

#19.【小平凡陶房】柴燒重落灰青瓷茶杯 - 它好好

【小平凡陶房】柴燒重落灰青瓷茶杯. 簡單平凡的日子就是幸福,這個柴燒茶杯有著漂亮的重落灰與金彩火痕,落灰優雅清新,生活儀式感這麼簡單! 杯內有一處窯燒時產生的 ... 於 www.tahaohao.com -

#20.吳明儀-國立臺灣工藝研究發展中心-工藝之家

吳明儀藉此在傳統柴窯燒陶技術中,找尋顏色變化的各種可能性。 ... 純創作的現代陶藝,如近期發表的「熔古薪藝──臺灣柴燒紅」系列作品,並分別以「陶藝源」、「文生 ... 於 www.ntcri.gov.tw -

#21.煉陶-苗栗縣柴燒陶藝創作協會會員聯展 - 苗北藝文中心

「柴燒」之所以吸引人之處,就在於美的表現可以變化萬千; ... 本次展覽集合苗栗縣柴燒陶藝創作協會20 位會員的作品,有前衛有傳統、有觀賞、有功能 ... 於 www.miaobeiac.org -

#22.柴燒陶手作直口杯 - 一間兩手

柴燒陶 手作直口杯 ... 簡單的直口杯,搭配柴燒自然落灰,單純的美好。 ... 柴燒作品每件都只有一個,就算再做落灰色澤也不會一樣,錯過就沒有囉! ... 陶器皆為陶藝師親手製作, ... 於 www.yijiuan-studio.com -

#23.「擦肩轉身一念間」 張永宗柴燒陶藝展登場 - 人間福報

張永宗作品〈月落不離天〉。圖/大墩文化中心提供. 【記者曹麗蕙綜合報導】「安于拙、拙于形」是陶藝家張永宗用「柴窯」燒陶的本心與初衷,堅持至今 ... 於 www.merit-times.com -

#24.【北埔鄉】馬曹陶藝工作室|柴燒金銀彩的奧秘,雙圓心壺的誕生

初次見到馬老師的作品是在石井山柴燒窯,有別於其他柴燒陶作品,金屬色的光澤吸引著我們目光,在石井山老闆的介紹下,我們來到了北埔老街的馬曹陶藝工作室, ... 於 trangood.wixsite.com -

#25.欽州柴燒坭興陶獲“中國陶瓷產品設計大賽”金獎

欽州柴燒坭興陶產品。張廉信攝人民網欽州11月12日電 10月11日至13日,第十一屆中國陶瓷產品設計大賽(中陶獎—懷仁杯)在山西省懷仁市舉行。 於 gx.people.com.cn -

#26.走訪仙氣森林桃花源裡的奢華秘湯| 雜誌| 聯合新聞網

... 橫的交通要衝有間麵包坊,麵包出爐時的陣陣香氣,從自家搭建的柴燒土窯 ... 外,也可以報名陶藝、植物染、窯烤披薩等生活手作體驗課程,接地氣的 ... 於 udn.com -

#27.苗栗縣柴燒陶藝創作協會 - 文化部iCulture

名稱. 苗栗縣柴燒陶藝創作協會 ; 縣市區域. 苗栗縣 ; 地址. 公館里七鄰大埔頂七號 ; 網站. http://sixstar.moc.gov.tw/blog/wang930123 ; 來源單位. 台灣社區通. 於 cloud.culture.tw -

#28.柴烧陶艺- 播单- 优酷视频

盛唐风柴烧陶艺微信:stf3721. 於 list.youku.com -

#29.柴燒花器03|稀有自然落灰 - 曙器生活陶器皿

「柴燒」是極度仰賴專業職人經驗判斷的一門陶瓷藝術,燒製過程耗時費工以不間斷的柴火淬煉,從進出窯約需耗時10~14天。柴燒之所以迷人的地方就是回歸「火、土、灰」三 ... 於 wabisabi.waca.shop -

#30.柴燒麻糬。 美濃隱藏版美食-標籤文章彙整。 @天生寶家族

《高雄美食》美濃傅家麻糬巷子內的隱藏版客家美食~柴燒麻糬。 ... 今天早上臨時決定回美濃快閃一下,中午吃個粄條滑了一下IG,找到了這家柴燒麻糬艾醬 ... 於 tw.cheertainer.es -

#31.柴燒陶藝家

柴燒陶藝 家 . 老田原本从事木雕与石雕,他特别喜欢石头的感觉,因此他柴燒原之鄉陶藝匯聚館. 2022-12-12. 台北夜空下; 「不識廬山真面目,只緣身在此 ... 於 jeanninemartens.ch -

#32.柴燒陶藝- FindPrice 價格網2022年12月購物推薦

柴燒陶藝 的推薦商品價格,還有更多雙面壺承【紅芳庭】鎏金灰念壺承茶具乾泡茶盤茶承茶盤柴燒茶具窯變茶壺雙面茶盤泡茶用具相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓 ... 於 www.findprice.com.tw -

#33.台灣現代柴燒陶藝的探討與柴燒創作的要素 - 隨意窩

本文所要介紹和探討的「現代柴燒陶藝」,並不是廣義上所謂「用木材燒成的陶藝」,它是一種新的燒陶和作陶的觀念。在此,木材不止是燃料,它更是一種「媒材」,由它所產生的 ... 於 blog.xuite.net -

#34.全台最古老「柴燒窯園區」在這!必逛百年陶器工廠,還有「小 ...

台灣現有最古老、最具傳統鄉土文化的「柴燒窯」在南投!園區內不僅古色古香超好拍,還有拉坏、製陶等課程體驗可以玩;其中必逛的蛇窯文物館, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#35.《 柴燒切面小杯》徐興隆 - 1771 Store

從此之後創作元素以落灰及柴火為主,不再加入釉料。每一窯陶藝作品的生成,從捏陶、排窯、燒窯、冷卻到出窯,需費時近兩個月的 ... 於 www.1771store.com -

#36.【 柴燒】以土、柴、窯、灰承現藝術本質

柴燒 是一種古老的燒制方法,木材是燒窯最主要的燃料,最初燒制陶器時需要罩住瓷胎,將木灰與火隔離開,避免與之直接接觸,使產品的釉色面貌保持一致,在釉面上落了灰或在胎 ... 於 www.taiwangoods.com.tw -

#37.台湾当代柴烧陶艺展上海开展讲述柴烧陶艺故事 - 中国台湾网

烧陶 在台湾历史久远。台湾工艺志上纪载,明朝福建省泉州府同安县人建设台湾,以“足民食”为起点,奖励教化;教民烧製砖瓦等,此为台湾陶瓷的发源。 於 www.taiwan.cn -

#38.窯藝藏珍:臺灣特色陶瓷工藝文化(下) - 第 16 頁 - Google 圖書結果

邱和成在鶯歌成立「和成製陶部」(今和成集團),圖為其巡視工廠的珍貴記錄。 圖1 吳明儀的柴燒陶瓶呈現精采的和彩變化。(作者提供)圖2 蘇正立榮獲日本第二回亞洲工藝特別 ... 於 books.google.com.tw -

#39.別樣陶藝——柴燒- 人人焦點

其中陶藝文化展區除了常見景德鎮瓷器、宜興紫砂、河南鈞瓷、德化白瓷外,此次還有一些小衆陶藝作品亮相,如我們此次推薦的別具韻味和意境的柴燒陶藝。 於 ppfocus.com -

#40.柴燒陶藝的價格推薦- 更多茶具優惠商品都在飛比價格

分享取消 · 茶之道~山水間柴燒蘇打茶壺套裝陶藝作品景德鎮陶瓷茶器功夫茶具茶器 · 茶之道~山水間蘇打柴燒馬克杯手工陶藝杯景德鎮陶瓷杯子家用創意咖啡杯 · 山水間蘇打柴燒馬克 ... 於 feebee.com.tw -

#41.覺醒的炫幻光澤,最華貴的天然美學‧陶藝家吳金維的柴燒茶器

柴燒的製程幾近於遠古老祖宗燒製陶器的方法,僅裸燒且無上釉。 ... 柴燒陶藝家吳金維喚醒土壤自身的金屬微量元素,讓那份深層而真實的醉人光芒,再次 ... 於 www.egain.com.tw -

#42.柴燒窯1563℃高溫創世界紀錄陶藝頂峰作品嘆為觀止| 台灣好新聞

柴燒 窯1563℃最高溫創金氏世界紀錄,迄今仍是保持者的陶藝大師林瑞華,曾祖父為早期「大甲東」知名「外窯」窯主,他已是第四代陶瓷的薪傳者, ... 於 today.line.me -

#43.台灣1001個故事TW1001GGS 20221218 假魚肚羹VS柴燒龍眼 ...

霧峰柴燒龍眼:江榮富電話:0933-542-328. part6:【車商龍頭愛心車隊接送協助早療孩童幸福移動】. part7:【家暴、憂鬱症皆不曾打倒她煉醬「辣」出 ... 於 twsv2021.17wtv.net -

#44.關於春田窯About Us

... 主為了傳承『柴燒』藝術美、理念的堅持,並且也希望能將陶藝文化之美發揚光大。另外窯場內備有陶藝DIY教室、客家風味餐、陶藝展示館、生態步道等設施方便大家娛樂 ... 於 www.springkiln.com.tw -

#45.湯的理想容器|碗粿到豬血湯,全台最後的古早碗:成利陶瓷

兒子陳永宏如今也製陶,運用落灰在窯裡的變化顏色,發展柴燒技藝。 IMAGE. 要做古早碗,前半部份大多由老闆完成。將購置來的原土丟入 ... 於 www.biosmonthly.com -

#46.Top 76件臺灣柴燒陶藝師 - 淘寶

去哪兒購買臺灣柴燒陶藝師?當然來淘寶海外,淘寶當前有76件臺灣柴燒陶藝師相關的商品在售。 ... 臺灣陶藝師王文玉柴燒五福禪泡易泡壺茶盅公道杯分茶器柴燒圓杯. 於 world.taobao.com -

#47.發現柴燒陶的熱門影片 - TikTok

在TikTok 上發現與柴燒陶有關的短片。 ... 藝術柴燒茶碗。#柴燒#柴焼##陶藝#陶艺#茶碗洗碗#chawan · suneng5168. 10. 柴燒陶. 於 www.tiktok.com -

#48.【愛不落】手工柴燒陶杯柴燒陶 - 愛不落原創商行

柴燒 出來最原本自然的樣貌就像年輕追尋夢想的你即使沒有雄厚的背景,但在都市叢林闖出自己的一片天就像沒有過多的綴飾,依然能在高溫下生長成自己最美的樣子. 於 www.aibuluo.tw -

#49.「柴燒陶藝的美學與實作」課程紀實-第7期 - 陶博館圖書出版

「柴燒陶藝的美學與實作」課程紀實. 作者:文/圖吳水沂. 在每週六一整天的課程中,早上解析柴窯原理、柴火選擇、排窯燒窯的美學考量,以及分享我在多次的國際柴燒研討 ... 於 e-library.ceramics.ntpc.gov.tw -

#50.火候控制不易傳統柴燒陶藝漸沒落 - 公視新聞網

古老柴燒陶藝近年來漸漸沒落,因為不僅全程都是以木材燃料,火候控制更加不易,需要技術、費時又費工,不過就讀雲林大成商工三年級學生,使用傳統古陶 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.柴燒花器推薦- 獨家設計、高質感 - Pinkoi

Pinkoi 精選推薦多款柴燒花器,立即加入會員享免運優惠,折抵上限NT$100!古典花瓶、玻璃花瓶、陶瓷花瓶、藝術花瓶,為居家佈置增添質感氛圍。 於 www.pinkoi.com -

#52.陶板屋和風創作料理

歲末陶心感謝祭 ... 人氣不敗的美味經典首推,至今吸引超過500萬人次到店品嚐,嚴選牛肉以昆布柴魚底汁入味,再以高溫烘烤鎖住飽滿的肉汁,讓口味更具層次。 於 www.tokiya.com.tw -

#53.台灣純柴燒鑑賞| 誠品線上

(一)純柴燒定義純柴燒陶藝係指「陶瓷製作過程完全以天然黏土不添加任何化學物質、不人工施釉,燒製全程以薪柴為燃料的燒窯方式創作」。 為何要在其定義中加入「不添加 ... 於 www.eslite.com -

#54.柴燒 - 米鹿工作室

苗栗柴燒陶藝創作協會聯合展出柴燒生活陶作品,除了能同時欣賞到不同的柴燒之美表現,也藉此社區居民生活美學互動聯誼,開幕當天將舉辦茶席表演、音樂表演,將陶藝與茶藝 ... 於 www.milustudio.com -

#55.環保柴燒 - 竹南蛇窯

很多人都誤以為「柴燒」很不環保;不但燒掉木柴、砍樹,還會製造黑煙。事實上「柴燒」是最環保、最友善環境的一種燒陶方式,甚至可以是一種改革人類文明價值觀念 ... 於 www.skiln.com.tw -

#56.柴燒介紹及柴燒全過程 - 壹讀

4、灰:柴窯燒陶時,完全燃燒的灰燼極輕,隨著熱氣流飄散。當溫度高達1200℃以上時、木灰開始溶融,木灰中的鐵與陶坯上中的鐵形成釉,呈現不同的色彩 ... 於 read01.com -

#57.拿捏陶土自然韻味,一間兩手柴燒獨特斑斕美學 - 台灣品設計

父母親都是苗栗知名陶藝家的楊宜娟,不想因循傳統的陶藝製作模式,期望「以手捏為主要創作手法,保留雙手的溫潤與獨特的靈氣,還要為柴燒陶注入一股清新的風格」, ... 於 www.tpc-sd.com -

#58.台灣柴燒藝術節開跑陶藝達人都移居到此過生活 - 安可人生

台灣柴燒藝術節活動將於4日上午9點半在公館鄉陶瓷博物館登場,除了「窯之陶藝展」、「柴燒陶藝創作展」、「苗栗柴燒陶人培工作坊作品展」等靜態展外,還有 ... 於 ankemedia.com -

#59.識藝家›陶藝家邱建清的柴燒

在陶友謝正雄的介紹下,到當時仍保有傳統柴燒技藝的「漢寶窯」、「華陶窯」觀摩學習,不久,便迫不及待在後龍大山蓋了一座「大山窯」。為了讓自然落灰均勻分布於作品上、 ... 於 www.taiwanclayart.org.tw -

#60.「Birth in Fire 夏沂汾的柴燒陶藝」 火與土的對話 - 自由藝文

「Birth in Fire,夏沂汾的柴燒陶藝」即日起至2022年2月12日於台北寶吉祥藝術中心展出。 · 本次展覽除精選Evan過往作品,也向私人藏家借出展覽,讓珍稀作品 ... 於 art.ltn.com.tw -

#61.柴燒的自然之美-- LifeStyle Journal 優雅生活

柴燒 ,是指利用薪柴為燃料燒成的陶瓷製品。一般來說,柴燒陶瓷要燒7天6夜,因為加熱需時,根據南投喜窯的負責人盧東川老師說 ... 於 lj.hkej.com -

#62.燒出「未來陶」 林瑞華超高溫環保柴燒個展 - 新竹縣政府-社會處

經過多年研究柴燒,以超越人類對陶瓷想像的超高溫度,展現出土礦質變的藝術。 林瑞華從最自然的元素不斷鑽研,突破極限!只用最單純的木柴、原礦土、紅泥,用最環保的方式 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#63.苗栗縣柴燒陶藝創作協會+++ - 台灣社區通- 文化部

組織名稱:, 苗栗縣柴燒陶藝創作協會, 成立時間:, 2006-03-30. 負責人:, 林瑞華, 聯絡電話:, 0916275892. 聯絡人:, 王襄寧, 傳真:. 於 sixstar.moc.gov.tw -

#64.柴燒陶

柴窯燒陶時,完全燃燒的灰燼極輕,隨著熱氣流飄散。當溫度高達1200℃(依柴種類而有所不同)以上時木灰開始溶融,木灰中的鐵與陶坏上中的 ... 於 www.ceramist.com.tw -

#65.豆腐- 维基百科,自由的百科全书

陶淵明在十八尖山上燒藥煉丹的時候,偶然以,而發明豆腐。袁翰青以為是五代才有豆腐。日本学者筱田统根據五代陶穀所著《清異錄》“为青阳丞,洁己勤民,肉味不给,日市 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#66.柴燒的概念,歷史和發展,陶藝的特點,與現代區別,柴窯的特色

凡是利用薪柴為燃料燒成的陶瓷製品,都可稱之為柴燒,作品可分上釉(底釉)與不上釉(自然釉)兩大類,如宋朝天目碗及青瓷釉,都是上釉的,日本的備前燒是不上釉的(取其自然 ... 於 www.newton.com.tw -

#67.匠心匠人林亦农圣土圣色五行土#中国泉乡圣源泗水#非物质文化 ...

... 土圣色五行土#中国泉乡圣源泗水#非物质文化遗产#纯手工打造# 陶艺 教程@ ... 匠心匠人林亦农至圣至色五行土#非物质文化遗产#现场实拍# 柴烧 窑是什么 ... 於 www.douyin.com -

#68.「柴燒陶.不只是柴燒」柴燒研習【出窯】講師:臺灣工藝之家

柴窯裡的真誠溫度文/ 莊秀玲 柴燒 會如此迷人、讓 陶藝 家們醉心的,是發現或創作了這可遇不可求、甚或不曾存在之表現的喜悅。1998年吳明儀第一次接觸到柴 ... 於 www.youtube.com -

#69.柴燒陶藝 - 今周刊

柴燒 ,是指用柴薪為燃料燒成的陶製品,經現代工藝淬鍊後,如今柴燒既是古老技藝的精粹,亦是質樸的生活哲學。 日本陶鄉火痕美學驚豔國際舞台備前燒╳ 信樂 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#70.推動新六藝教育 華梵大學蓋出北臺灣首座高溫無煙環保柴燒窯|

學校並開辦「茶碗捏陶工作坊」,由林瑞華團隊與華梵美術系畢業校友親自傳授學員捏陶技法。 在大師的指導下,學員們紛紛設計創作出擁有自我個性的陶瓷茶碗 ... 於 www.hfu.edu.tw -

#71.2018花蓮國際柴燒藝術祭

柴燒 以其獨特的走火、落灰形式展現了另一種純粹質樸的美,在當代國際陶藝界中得到了極高的關注與運用。火焰的動靜直接表現在器物上,這就是以薪燒陶的魅力 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#72.秋意陶柴燒窯 - eAcademy

秋意陶柴燒窯 中壢韓式烤肉. 愛貝犬舍. 木柵花店. 肌鬆. 美福飯店潮粵坊. 台灣職能治療學會. 實踐大學評價. 於 eacademy.fi -

#73.子集合| A⊆Z (@art_subset_zi) • Instagram photos and videos

_ 2022島作陶作集@islandcraftsfair 在上週末圓滿結束了, ... _ 在這個世界有點失控的時候,以手塑的方式製陶 ... _ 年初那批柴燒茶壺裡,最喜歡的那把去找. 於 www.instagram.com -

#74.LEO小達文西_NO.202 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

「九鳥陶燒」的命名由來是初鹿在過去也稱作「新班鳩」,所以便取「鳩」字, ... 柴燒陶藝內含的柴、火和土,皆屬於大自然的一部分,在創作的過程中如同自然與人的對話。 於 books.google.com.tw -

#75.堅持柴燒陶藝師打造獨一無二作品| 華視新聞20191001 - YouTube

在苗栗從事 陶藝 創作30年的湯潤清,不同於其他使用電燒的 陶藝 家,他堅持用傳統的 柴燒 方式創作,雖然難控制溫度,失敗率也高,但透過 柴燒 ,每件作品的落 ... 於 www.youtube.com -

#76.薇風情汽車旅館命案

11-08-2021 · 迅雷雲新聞網活動:※ 五倍券前六福村9月搶商機玩六福村就送六福萬怡住一晚※ 海蝕地形創「佳洛水」柴燒陶竹縣長楊文科親訪邱建清盼活絡藝文※ 機車上駕訓 ... 於 xmi.autyzmrekawreke.pl -

#77.從硘窯到柴窯— —臺灣柴燒陶之探源與近代發展研究|鄧淑慧

目的近30年來臺灣柴窯的蓬勃發展,已經成為臺灣陶瓷文化的一股新浪潮,筆者(鄧淑慧)雖然早在2003年即完成《苗栗的柴燒陶藝》田野調查和出版;但對於近十年風起雲湧的 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#78.台灣柴燒陶藝大師李仁嵋

李仁嵋柴燒岩礦茶杯180ml(內外結晶萩燒版B). NT$2,800. NT$2,380. 於 www.yamyumyipin.com -

#79.苗栗柴燒生活陶藝發展策略探討—以茶器製品為例

摘要1990年以後,苗栗縣陶瓷業由400餘家萎縮至100家不到(賀豫惠、葉相君,2000),然而在漢寶窯及華陶窯帶領轉型柴窯下,柴窯數佔全臺總窯數1/3 (臺灣柴燒地圖,2018) ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.不要再被騙啦,柴燒可不等於柴窯 - 每日頭條

柴燒 ,指利用薪柴為燃料燒成的陶瓷製品,主要分為上釉(底釉)與不上釉(自然釉)兩大類。柴燒是一種古老的技藝,燒窯難度相當高。柴燒作品的成敗取決於土 ... 於 kknews.cc -

#81.臺灣xin柴燒,最內斂的美!_壹號收藏- 微文庫

柴燒 ,指利用薪柴為燃料燒成的陶瓷製品。這是一種古老的技藝,燒窯難度相當高,作品的成敗取決於土、火、柴、窯之間的關係。 柴窯的存在彷彿一個美麗 ... 於 www.gushiciku.cn -

#82.柴燒窯1563℃高溫創世界紀錄陶藝頂峰作品嘆為觀止 - 台灣好新聞

陶藝 大師林瑞華父親林添福在中年時離鄉至竹南設立「竹南蛇窯」。林瑞華作為第四代陶瓷的薪傳者,迄今還保持金氏世界紀錄柴燒窯1563℃最高溫保持者,以他 ... 於 www.taiwanhot.net -

#83.柴燒陶之美| mintron-bruno - 敏通健康生技

柴燒陶 之美. 走進陶藝創作空間中,感受到一股「暖流」與「熱意」;「熱意」是來自於窯爐的溫度,而「暖流」呢?則是創作人不畏懼辛苦與汗滴,用時間、用體力、用心來 ... 於 www.mintronbio.com -

#84.不只柴燒陶藝源地/母子柴窯柴燒陶研習 - YouTube

「 柴燒陶 · 不只是 柴燒 」 陶藝 源地/母子柴窯 柴燒陶 研習執行講師吳明儀時間2022年5月7、8、9、10、15日地點苗栗/陶藝源地/母子柴窯/子窯人員陳人輝、 ... 於 www.youtube.com -

#85.【彰化花壇】柴燒陶藝家燒出極致銀河藍光| 美麗心台灣(161)上

... 為了生活在拼搏中度過,卻沒讓她忘記對藝術的熱愛。用現代的創作手法加入原住民圖騰紋路的元素,賴秀蓁做出不一樣的 柴燒陶藝,而先生跟女兒也因為她走入陶藝的世界裡。 於 www.ntdtv.com.tw -

#86.柴燒

燒柴的好處. 期許自己能傳承陶藝這項工藝,利用空閒時間和父母親學習傳統的手拉坯技藝,以手拉坏塑造出中規中矩的圓筒小茶杯,經過柴燒窯的冶煉,杯體 ... 於 langtrans.cz -

#87.柴燒原之鄉陶藝匯聚館 - 五穀文化村

【柴燒原之鄉陶藝匯聚館】. 台灣苗栗是柴燒、柴窯、陶藝家聚集最多的地方,也是柴燒的原鄉,1897年至今有一百多年的製陶歷史五穀文化村負責人徐永奐感恩天地,尊重 ... 於 www.wuguu.com.tw -

#88.柴燒陶

從小跟著父親燒陶,讓柴燒精神深入小野田勝巳的骨子裡。 來到山麓窯,可請專人導覽參觀窯元所使用的柴窯。 信樂燒古法燒製的圓形花瓶帶有黑、白與褐色,呈現飽滿厚重的 ... 於 unimakslinieki.lv -

#89.柴燒 - 中文百科知識

柴燒 ,指利用薪柴為燃料燒成的陶瓷製品,主要分為分上釉(底釉)與不上釉(自然釉)兩大類。基本信息中文名:柴燒英文名:chai kiln 類屬:陶瓷製品製法:薪柴為燃料燒 ... 於 www.jendow.com.tw -

#90.侘寂.川|什麼是柴燒|不眠不休追求陶藝的真實之美

柴燒 是綿延數千年的一門古老陶藝技術,在日本被發揚光大,台灣也深受日本柴燒影響,相對於他種運用電窯或瓦斯窯的技藝,是將陶藝作品直接放入窯中,持續不斷地燃燒木柴 ... 於 www.wabisabikawa.com -

#91.羅石柴燒的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

Yahoo拍賣 壺說陶藝茶藝生活網(18). 苗栗縣. 1750cc柴燒精品大壺-夏之戀/羅石2013苗縣. 2. 1750cc柴燒精品大壺-夏之戀/羅石2013苗縣展覽作品20220823a【陳伯柴燒壺專賣 ... 於 biggo.com.tw -

#92.[ 鶯歌] 陶博館柴燒去! - 輕旅行

[ 一進窯的只能等待天命]這學期上的陶藝課程讓我們可以在鶯歌的陶藝博物館的園區燒窯,不過這次特別的是我們燒的是"柴燒“, 也就是作品不上釉, ... 於 travel.yam.com -

#93.柴燒陶藝品- 豪門藝術有限公司

豪門藝術有限公司提供柴燒陶藝品產品服務,為專業的柴燒陶藝品製造商, 柴燒陶藝品供應商及柴燒陶藝品出口商. 於 www.homerarts.com.tw -

#94.台灣純柴燒鑑賞 - 博客來

純柴燒陶藝係指陶瓷製作過程完全以天然黏土製成,不添加任何化學物質、不人工施釉,燒製全程以薪柴為燃料的燒窯方式創作。 與人工施釉的釉柴燒相對,故名之。 作者憑藉對柴 ... 於 www.books.com.tw -

#95.茶器-柴燒| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

柴燒 ,簡單來說就是以木材為燃料而進行的陶藝創作,在電力和瓦斯被大量利用前的一種古老的燒窯製陶模式。在燒制過程中木材會不斷分解形成灰燼,其中包含 ... 於 jibaoviewer.com -

#96.土方柴燒窯

土方柴燒窯, Tainan, Taiwan. 645 likes · 2 talking about this · 11 were here. 柴燒代燒釉藥販售陶藝教學生活陶客製. 於 www.facebook.com -

#97.認識柴燒陶藝—探索苗栗田土的奧秘 - 國家網路書店

書名:認識柴燒陶藝—探索苗栗田土的奧秘,語言:中文,ISBN:9789860070378,頁數:84,出版社:苗栗縣文化局,作者:苗栗縣柴燒陶藝創作協會,出版日期:2006/10/01, ... 於 www.govbooks.com.tw