歷屆 台北市議員的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RushDoshi寫的 長期博弈:中國削弱美國、建立全球霸權的大戰略 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北熊好券第2波!12/20至12/30開放意願登記 - 聯合報也說明:為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家,「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易;北市府上...

東海大學 公共事務碩士在職專班 紀俊臣所指導 翁誌偉的 政黨角色變換之研究 :以臺中市市長林佳龍、盧秀燕執政之政黨政治為例 (2018),提出歷屆 台北市議員關鍵因素是什麼,來自於政黨輪替、林佳龍、盧秀燕、政黨角色。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 曾資程的 民進黨選舉策略與選區經營之研究:以新竹市2010~2016年為例 (2017),提出因為有 選舉策略、選區經營、準一致性政府、福城市的重點而找出了 歷屆 台北市議員的解答。

最後網站〈時評〉愛國者治港香港民主成為過去式 - Taiwan News則補充:香港立法會換屆選舉12月19日舉行,地方直選投票率只有30.2%,創歷屆 ... 香港推選特首的親建制組織,由選委會的1448人投票選出40名議員,這已確保建制 ...

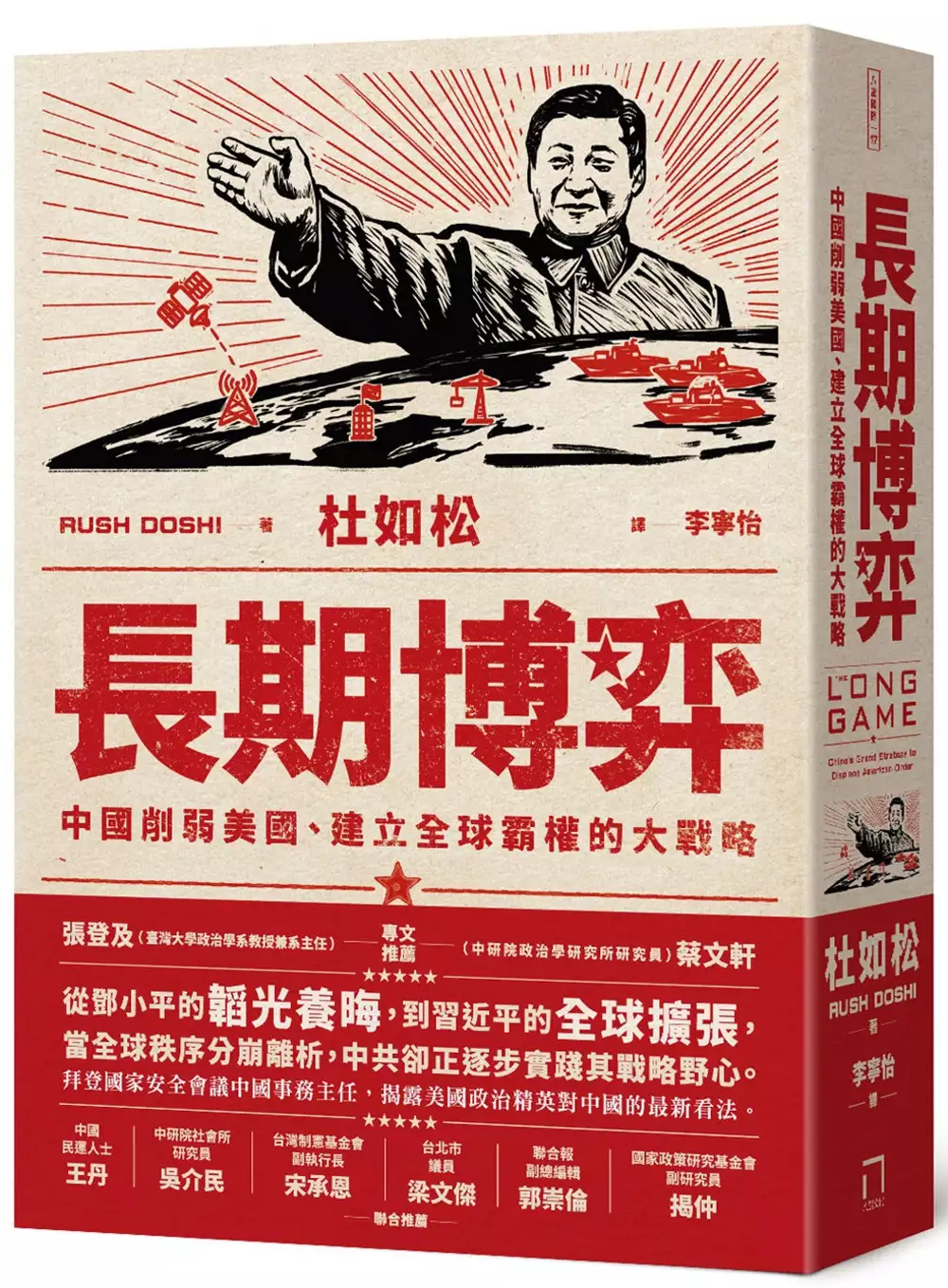

長期博弈:中國削弱美國、建立全球霸權的大戰略

為了解決歷屆 台北市議員 的問題,作者RushDoshi 這樣論述:

中國渴望的偉大民族復興,必以取代美國、稱霸世界為目標。 從鄧小平囑咐「韜光養晦」、 胡錦濤主張「積極有所作為」, 到習近平的全球擴張, 中共不變的是以美國為敵。 先求削弱美國,進而建立亞洲霸權,最後領導世界新秩序。 ★中共領導高層如何看待國際局勢變化?蘇聯解體、天安門事件、波斯灣戰爭、南斯拉夫戰爭、2008金融危機、英國脫歐、川普當選、新冠疫情,在中共戰略專家眼中有何意義? ★中共高層如何規劃其戰略部署?解放軍的建軍思想依循哪些原則?為何中國早在1980年代就有能力打造航空母艦,卻寧願先投資重金發展全球最大的水雷庫、反艦彈道飛彈,與全球最大的潛艦艦隊? ★為

何中共常積極參加名不見經傳、影響力薄弱的國際組織?這些組織在今天中國的全球擴張中扮演什麼角色? ★面對中國的戰狼外交與巨大的經濟與軍事力量,美國該放棄台灣、退出西太平洋嗎?如果答案是否定的,美國該如何反制中國的擴張? 1989年7月1日,天安門事件的血腥鎮壓後不到一個月,美國國家安全顧問史考克羅銜老布希總統之命秘密訪問中國,向鄧小平保證美國的譴責只是表面上的舉動,實質上仍然會致力美中關係的穩定發展。此舉不僅延續了蘇聯解體前的美中軍事合作,更奠定了往後近三十年美國與中國的「交往政策」的基調:開放大學接受中國學生、允許美國資金與技術轉移至中國,促進中國加入WTO、賦予中國永久正常貿易關

係,在各國與中國的領土爭議問題上保持中立,甚至隱晦反對台灣獨立。歷屆美國總統也都公開表示樂見中國更強大。 然而,這都無法阻止中國將美國視為政治上、經濟上、軍事上的敵人。隨著中國整體國力的不斷提升,如今其GDP與軍事支出都超過全亞洲的一半,中國對外戰略的野心亦逐漸擴大。從鄧小平的四字箴言「韜光養晦」,到胡錦濤主張的「積極有所作為」,再到習近平一般被稱為「戰狼外交」的擴張策略,後冷戰時代中國的「大戰略」始終以美國為敵。中共領導高層、解放軍將領、國際關係學者,莫不認為美國是繼蘇聯之後對中國生存的最大威脅,美國領導的自由主義世界秩序沒有賦予中國應有的大國地位,美國對台灣的承諾更阻礙了中國的統一大

業。 然而,2016年的英國脫歐以及川普當選,形同當今全球秩序的領導人的主動退位,這在中國人眼裡形成了國際體系中「百年未有之大變局」。在2017年的十九大中,習近平自信滿滿的表示,「國際格局日益均衡,國際潮流大勢不可逆轉」,「中華民族的偉大復興展現出前所未有的光明前景」,中國要建設「世界一流軍隊」、「促進全球治理體系變革」,並且「推動構建新型國際關係,推動構建人類命運共同體」。 當全球秩序分崩離析,中共卻正逐步實踐其戰略野心。 拜登政府首席中國問題專家細心剖析,並提出反制之道。 本書作者杜如松是美國新一代的中國問題專家,更是現任拜登國家安全會議的中國事務主任。憑藉著對中國

政府文獻、官方新聞媒體、名人回憶錄、半官方學術報告的系統性鑽研,他以嚴謹的學術方法挖掘中國秘而不宣的大戰略。他在《長期博弈》中主張,中國共產黨基於其民族主義與列寧主義意識形態,長期以來都致力於以威權手腕貫徹其削弱美國的大戰略。具體來說,中國過去30年的外交戰略可區分為三個階段: ※第一階段(1989-2008)始於六四天安門事變、蘇聯解體,以及波斯灣戰爭三個連續性重大歷史事件。在這階段裡,中國自覺實力尚且虛弱。最高指導原則是鄧小平囑咐的「韜光養晦」。 ※第二階段(2009-2016)以華爾街金融風暴為起始點,此時的中國經過將近三十年的改革開放已累積相當的實力,而金融風暴的發生暴露了

西方先進國家的弱點。中國變得更有自信。最高指導原則是胡錦濤說的「積極有所作為」。 ※第三階段始於2017年,英國脫歐、強調孤立政策的川普的當選,讓習近平看到了國際政治板塊「百年未有之大變局」。2019的新冠疫情更彷彿一場對世界各國治理能力的大考驗,證明了西方民主政體的脆弱與中國的優越性。「東升西降」之歷史趨勢不可逆。中國戰略專家相信,美國與其盟友唯有明智、優雅的承認中國的領導地位,才能確保國際秩序的和平與權力轉移的順暢。 一個中國領導的國際秩序會是如何?中國將統一台灣,美軍可能必須撤離日本與朝鮮半島,甚至撤出西太平洋。中國的鄰國將聽命於北京,東海、南海、中印邊界的領土爭議將以符合中

國利益的方式被解決。相對於美國打造的以國際組織、國際法為基礎的自由主義秩序,中國會以非自由的方式建立新秩序。而在中國內部,唯有與中共高層關係良好者會獲得利益。 美國該如何以最有效的方式面對中國的挑戰?杜如松建議,美國與其耗費鉅資與中國展開對抗,不如「師華之計以制華」,對中國展開「不對稱作戰」。考慮到中國經濟量體之大,採取對稱手段(例如提出基建計畫大撒幣以抗衡「一帶一路」)並非上策,反而應該借鏡中國的削弱和建立的經驗,以不對稱的方式遏阻中國擴張,同時強化美國自身實力,以因應中國挑戰美國霸權及其主導的自由開放世界秩序。 專文推薦 張登及(臺灣大學政治學系教授兼系主任)、蔡文軒(中研院

政治所研究員) 聯合推薦 王丹(中國民運人士)、吳介民(中研院社會所研究員)、宋承恩(台灣制憲基金會副執行長)、梁文傑(台北市議員)、揭仲(國家政策研究基金會副研究員)、郭崇倫(聯合報副總編輯) .「《長期博弈》不只是一本美國對華戰略的實務建言手冊,還是非常全面、詳細的冷戰後中美全方位競爭的歷史紀錄。如果讀者曾從季辛吉、傅高義、蘭普頓、沈大偉、黎安友、謝淑麗、米爾斯海默、白邦瑞、資中筠、王緝思、楊潔勉、閻學通等名家處得到探索中美關係的啟發,那杜如松博士的《長期博弈》一定是此知識系譜上最新最詳,成一家言的新標竿。」──張登及(臺大政治系教授兼系主任) .「杜如松這本著作,確實

是討論美中關係與中共對外戰略的佳作,值得細讀……願意將這本書介紹給中文世界的朋友。相信對於從事教學研究、政策制訂,或是對美中關係與中國政治有興趣的讀者,都能在《長期博奕》一書中,獲得相當多的啟發。」──蔡文軒(中研院政治所研究員) .「《長期博弈》補足了美中關係相關論辯中的缺失:從歷史角度洞察中國列寧主義體系與戰略的本質。」——陸克文(Kevin Rudd),美國「亞洲協會」(Asia Society)總裁暨澳洲前總理 .「『中國要什麼?』杜如松依據大量中國的文本與行為證據,提出極有力的論據,證明中國的戰略始終是要取代美國。我原以為中國的目標是開放且具可塑性的,但他說服我重新審視自

己的看法。這本引人入勝的書應立即成為研究中國的經典之作;對於任何試圖找出美國對中國最佳戰略的人士,這本書都是必讀之作。」——謝淑麗(Susan Shirk),加州大學聖地牙哥分校教授暨21世紀中國研究中心主席 .「所有正與中國挑戰進行角力的人士必讀此書。杜如松對於中文文獻的詳盡分析構成極有力的論據,證明中國採取一套始終一貫的大戰略,目的是要推翻美國主導的國際秩序。」——格雷厄姆.艾利森(Graham Allison),哈佛大學甘迺迪學院政府學教授 .「杜如松漂亮勾勒出一套新的框架,用於理解習近平與他主導的『戰狼外交』背後的全球擴張野心,以及所構成的戰略挑戰。如果你在找一本最能闡明習

近平毫無悔悟的『中國夢』背後歷史邏輯的書,《長期博弈》就是答案。」——夏偉(Orville Schell),「亞洲協會」美中政策中心主任 .「杜如松利用大量中國資料,新穎闡述北京大戰略的演變。他主張中國行為的轉變是出於共產黨對全球權力平衡趨勢的集體評估,而非由個別領導人的性格驅使,其論述相當具有說服力。其中的意涵令人坐立難安:中國欲取代美國並改變國際體系的意圖越來越具侵略性,這些意圖自習近平上台前就已開始,在他卸任後恐仍將持續。本書應是學者與政策制定者的必讀之作。」——范亞倫(Aaron L. Friedberg),普林斯頓大學政治學教授 .「中國是否有取代美國在亞洲領導地位的戰略

,相關辯論已經結束。第一本關於這套戰略的權威性著作已經問世。杜如松利用大量原始資料,對中國大戰略的起源與成功的可能性進行了前所未有的鑑識研究。」——麥可・格林(Michael J. Green),著有《安倍晉三大戰略》(Line of Advantage: Japan’s Grand Strategy in the Era of Abe Shinz) .「如果你懷疑中國為奪取全球首要地位,一直在採行一套長期而全面的大戰略,那麼請讀這本杜如松的書。在這本傑出的權威性著作中,杜如松詳細介紹了北京計劃中的強烈野心。所有對美國勢力和世界秩序的未來感興趣的人都應該立刻閱讀,否則就等著日後哭泣。」—

—哈爾・布蘭茲(Hal Brands),約翰霍普金斯大學與美國企業研究所(American Enterprise Institute )學者 .「運用原始資料和清晰分析,杜如松揭秘了過去30年北京的大戰略。一廂情願的思想家將無法對這本出色著作的核心發現提出任何可信的反駁。」──博明(Matt Pottinger),美國前國家安全副顧問博明

歷屆 台北市議員進入發燒排行的影片

今天市長來到議會進行施政報告,舒培提出以下兩點質詢市長(全文逐字稿):

#是否運用職權關係要求北農總經理列席備詢?

我想針對吳音寧的事情發表一些看法,今年是選舉年,吳音寧本來就是大家想要消費的一個政治工具,那她確實站在備詢台上都會非常的有畫面,可是我覺得吳音寧到底要不要來備詢,應該要回到柯文哲柯市長最講求的SOP裡面去看,那根據「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條裡面就有講,市政府資本額未超過百分之五十的投資事業,其總經理或董事長如係本府股份或股權代表,經議會邀請應列席報告,如二者均非市政府股權代表,由市政府指派股權代表一人列席報告。

這個SOP非常非常的清楚,我是新科議員,我為了這件事情,我去查議會的議事紀錄,我查過所有的北農的總經理,歷屆以來有沒有來議會做報告?我查了一下,確實沒有。包含剛剛李建昌議員講的這個謝國雇謝前總經理,他那個時候事情搞得多大?因為他自肥,他列獎金、改辦法,幫自己加薪,用自己的人,搞得台北市議會把他送檢調。

那時候的議員要求他來備詢,一樣沒有,而且還要求郝龍斌郝市長提供他的獎金發放辦法,柯文哲柯市長,你知道郝龍斌郝市長怎麼講的嗎?他說這個東西關係北農的經營,是他的機密我沒有辦法提供。這個東西是議會裡的議事紀錄都有,最講求SOP的市長,為什麼你當了市長之後,你的北農總經理兩個人,一個韓國瑜,一個吳音寧都來議會備詢,為什麼?

#柯市長為什麼你可以讓這個兩個總經理都來議會備詢?是不是你打電話叫他們來?有沒有?叫韓國瑜來羞辱議員讓媒體大報,你柯文哲市長在旁邊笑得很開心。叫吳音寧來被議員羞辱,你也在旁邊抓抓頭笑得很開心,柯市長請問這樣的畫面對於北農在穩定台北市的菜價、蔬果供應到底有什麼幫助?

為什麼你任內,讓兩個應該專業經營市場的總經理來到議會作政治消費、做小丑?最講求專業的柯市長,我希望等下你在施政報告的時候,好好講清楚,為什麼你會讓兩個北農的總經理來當政治小丑,然後來成就你自己,我覺得這非常非常的不應該。

#應加強敬老金政策宣導與執行以減少社會爭議

昨天有講到市府內部柯文哲柯市長對年輕人講說,因為我刪了敬老金所以有很多人抱怨,所以你要好好的跟他講不能講說,你是貪婪的老人,這樣他就生氣了。

市長,這個影片你看過嗎?你有看過?流出來之前你有看過?它流出來之前你沒有看過,那你的幕僚不知道,貪婪的老人對65歲以上的長輩很不尊重嗎?你刪掉1500塊的敬老金,我們40幾萬的老人,不知道你做什麼就是你的政策宣導、就是你的政策實施的不夠好,結果,你要求一些年輕人幫你去做政治宣導的時候,流出來的影片是你在罵65歲以上的長輩貪婪的老人。

#不是你罵,但這四個字被長輩聽到會不會很不舒服?我認為,這個影片就是在製造世代對立,一個認真,一個有責任,一個講求誠信的市長,你的老人政策沒辦法讓老人接受,你要去想辦法,而不是 #流出這樣的影片來製造世代對立,來羞辱我們的長輩,市長,我希望你等下的施政報告好好的講清楚。

政黨角色變換之研究 :以臺中市市長林佳龍、盧秀燕執政之政黨政治為例

為了解決歷屆 台北市議員 的問題,作者翁誌偉 這樣論述:

對於臺灣來說是跟呼吸一樣再也不過自然的事,而臺灣民主化已進入一個穩定的態勢,臺灣政黨的相互競爭更是促使言論自由與政權和平轉移的催化角色,近年來政黨與政府間的關係也愈加被放大檢視,因此政黨輪替對於執政與在野角色的轉換,如何有效扮演是國人對於政黨形象評價的準則。 1950年臺灣地方自治實行至今都市化的演進,隨著縣市合併改制直轄市六都時代的來臨,依各地域規模而各自發展出不同政治、經濟、文化的城市特色,也衍生出不同的治理方式;各種團體與選民所關心的議題也不盡相同。此外,各政黨屬性分歧,對於公共建設,與政策施行所切入的面向,也不一樣。中臺灣崛起,合併後的臺中市轄區遼闊,包含工業、都會、農漁業等

等多元形態,政府施政要如何滿足各層選民的期待,並提出前瞻的願景。主要關鍵還是在府會間各政黨的互動關係,其中府會是否能順利運作,政黨的角色就極為重要。民進黨於2014年由林佳龍當選縣、市合併後的第二屆台中直轄市市長,距上次1997-2001民進黨張溫鷹市長、廖永來縣長執政,睽違13年之久。重新扮演執政角色的民進黨,對於政策影響與2018年11月24日縣市長九合一大選,原本民進黨籍林佳龍市長以619,855票對上當時的國民黨籍立委盧秀燕827,996票,以208,141票的差距落敗。民進黨面對政黨輪替,角色該怎麼轉變?本文即以臺中市的政黨輪替做個案研究。首先以社會學角色理論為基礎,配合重要著作與論

文作相關的分析,從而探討政黨輪替,民進黨、國民黨於執政或在野角色比較,再更深入從民進黨、國民黨的政黨屬性及發展模式進行分析,進而了解民進黨與國民黨在政黨輪替後政黨角色的變換生態與政治運作策略,並以兩黨扮演執政與在野時的角色,作為觀察重點。藉此研究發現臺中市政黨的發展優劣,並提出利於政黨政治持續改革之建議。關鍵詞:政黨輪替、林佳龍、盧秀燕、政黨角色

民進黨選舉策略與選區經營之研究:以新竹市2010~2016年為例

為了解決歷屆 台北市議員 的問題,作者曾資程 這樣論述:

本文係探討新竹市2010~2016年,民進黨於新竹市選舉之選舉策略以及選區經營之關鍵要素,對於新竹市選民版圖藍六綠四的差異之下,民進黨如何突破難關,一舉取得市長與區域立委之最終勝利?以及近年新竹市外來人口與年青族群的增加,對於原有選舉生態的影響,民進黨如何因應進而獲得市民的認同?第九屆新竹市長為民進黨籍林智堅,市議會則為無黨籍謝文進持續整合民進黨與無黨籍議員成功而連任當選議長,筆者稱此現象為準一致性政府。 本研究從新竹市歷史沿革談起,採取參與觀察法以及深度訪談法,借用筆者實際輔選歷次選戰,並與候選人貼身互動的核心經驗,以提供最真實、最具價值、最詳盡的第一手資料,做為本研究最寶貴且完整之

結論及建議。 研究結果發現,除了候選人的個人特質差異化,年輕族群是影響民進黨選情的最大因素,媒體以及網絡的運用更是現代化社會不可或缺的輔選工具之一,民進黨對於年輕世代參與公共事務計畫性的培養。 新竹市是台灣最重要的科技城,更是一個年輕化的城市,三十而立的民進黨是市民引頸期盼能夠帶領邁入幸福城市的依靠。筆者期盼本研究經由整理分析,能夠提供年輕族群做為參與政治的一個方向。大時代的變遷與政黨轉型的現代化潮流,讓台灣社會的民主化成果已越趨成熟,民進黨除了鞏固既有支持者的認同,未來更需要積極開拓中間選民的支持。

歷屆 台北市議員的網路口碑排行榜

-

#1.若核災恐影響900萬人黃士修:3000億元核電廠白白報廢要有人 ...

黃士修:去年核電成本超過天然氣因核一、核二廠提早除役黃士修在今天第一次發言中,反駁社會民主黨台北市議員苗博雅之前說法時指出,對方說2020年核能 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#2.2018年臺北市議員選舉

2018年臺北市議員選舉第1選舉區候選人得票數(北投區、士林區). 號次, 候選人, 性別, 政黨, 得票數, 得票率, 當選標記 ... 於 votetw.com -

#3.台北熊好券第2波!12/20至12/30開放意願登記 - 聯合報

為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家,「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易;北市府上... 於 udn.com -

#4.〈時評〉愛國者治港香港民主成為過去式 - Taiwan News

香港立法會換屆選舉12月19日舉行,地方直選投票率只有30.2%,創歷屆 ... 香港推選特首的親建制組織,由選委會的1448人投票選出40名議員,這已確保建制 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#6.2018台北市議員選舉系列-6之5(中正萬華) - 日劇人生

和中山大同一樣,中正萬華也是台北的老城區,區域幅員較小,人口較少,所以席次也較少,分析單純,很多人的刻板印象是萬華很綠,但事實上歷屆選舉民進 ... 於 pyng1104.pixnet.net -

#7.香港立法會選舉投票率30.2%創新低親政府建制派全勝 - 中央社

香港立法會換屆選舉結束,投票率只有30.2%,為歷屆最低;在泛民主派杯葛參 ... 傳統親北京人士,參選的聖公會教省秘書長管浩鳴也首次當選立法會議員。 於 www.cna.com.tw -

#8.議員資訊-歷屆議員-第一屆議員 - 苗栗縣議會

議長陳愷悌. 後龍鎮北龍里中華路64 號. 副議長何允文. 苗栗鎮青苗里14 鄰59 號. 吳天來. 三義鄉雙湖村雙湖20 號. 林秋芳. 竹南鎮山佳里店仔20 號. 劉致祥. 於 www.mcc.gov.tw -

#9.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

歷屆議員 ; 李仁人 · 李文英 · 李建昌 ; 李銀來 · 李慶元 · 汪志冰 ; 周柏雅 · 林定勇 · 林奕華 ; 侯冠群 · 徐佳青 · 徐國勇 ; 常中天 · 許富男 · 陳正德 於 www.tcc.gov.tw -

#10.重啟核四辯論再開黃士修:安全核廢與殺人空污的對決

正方代表為領銜人黃士修,而反方代表則為台北市議員苗博雅。黃士修表示,這次的公投 ... 就這樣浪費納稅人的錢,那歷屆總統應該都要抓起來判刑。 於 finance.ettoday.net -

#11.重大交通建設擺著不管講些小恩小惠| 政治新聞| 20211224

王世堅下午於台北市議會接受媒體聯訪,談及柯就任滿7週年,王 ... 王世堅痛批,歷屆市長都持續很認真推動的大眾捷運,這部分柯文哲嚴重落後,怎麼不拿 ... 於 m.match.net.tw -

#12.張麗善辦就職週年活動民進黨團痛批幸福無感 - 新浪新聞

縣議員蔡孟真指出,據傳縣府這次活動委外辦理預算花近500萬,整個就職活動預算金額可能更高,比對台北市政府就職七週年才花了100萬左右,張縣長以公共 ... 於 news.sina.com.tw -

#13.歷屆議員-新北市議會全球資訊中文網

名稱 屆別 議長 副議長 任期 議員數 選區數 新北市議會第02屆 第2屆 蔣根煌 陳文治 103/12/25~107/12/24 66 12 議員名單 新北市議會第01屆 第1屆 陳幸進 陳鴻源 99/12/25~103/12/24 66 12 議員名單 臺北縣議會第16屆 第16屆 陳幸進 陳鴻源 95/03/01~99/12/24 64 12 議員名單 於 www.ntp.gov.tw -

#14.高雄市議會全球網-中文網-歷屆議員簡介

歷屆議員 簡介 · 合併後高雄市議會 · 合併前高雄市議會 · 改制直轄市臨時市議會 · 省轄市高雄市議會 · 高雄市參議會 · 高雄縣議會 · 高雄縣參議會. 於 www.kcc.gov.tw -

#15.會見面嗎? 新北市議員明聯誼朱立倫、侯友宜將出席 - 自由時報

新北市議會每年12月25日都會舉辦就職暨歷屆議員聯誼活動,新北市長都會到場致意,國民黨主席朱立倫明天也安排出席,新北市長侯友宜的公開行程卻未見 ... 於 news.ltn.com.tw -

#16.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

第7屆市議會於民國83年12月3日選舉,共選出議員52人,其中增加原住民代表1人,任期4年,本屆是依據最新公佈實施之直轄市自治法,與市長同日改選,並經議員選出陳健治為議長, ... 於 www.tcc.gov.tw -

#17.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

直轄市市議會時期. 屆期:, 第十二屆. 任期, 4年. 起迄日期:, 民國103年12月25日至民國107年12月25日. 議員人數:, 63席(女:21席). 簡介:, 第12屆議員於民國103年11 ... 於 www.tcc.gov.tw -

#18.全國藝術行銷活動」 2021年首度規劃線上展覽《荒島還有花》

... 秉持著扶植潛力藝術家的初衷,設法增進新興藝術家曝光度,2021年首度規劃線上展覽,由策展人藍仲軒提出《荒島還有花》展覽主題,集結10位歷屆… 於 artemperor.tw -

#19.台灣即時新聞

中央社記者龍柏安台北23日電)P. LEAGUE+聯盟的福爾摩沙台新夢想家今天宣布,陣中洋將利多因多次 ... 中市議員指南屯、烏日交界處車禍頻傳交通局:將依討論意見辦理. 於 vexed.me -

#20.南投縣政府Nantou County Government - 工務處- 歷任縣長

第九屆, 吳敦義, 70.12.20- 74.12.20, 中國時報記者、主筆、台北市議員、南投縣縣長 ... 南投民進黨主任委員、草屯鎮長、第8.9.10屆省議員、第4屆立法委員、南投縣縣長. 於 www.nantou.gov.tw -

#21.中華民國慢速壘球協會全球資訊網

110年第19屆總統盃-桃園市預賽--更改比賽日期及場地 公告! 110.08.11, 110年台北市棒壘球協會第一次裁判研習營 開放報名! 於 www.cspsa.org.tw -

#22.雲林推出就職週年縣政特展引起民進黨縣議員群體撻伐 - 觀傳媒

雲林推出就職週年縣政特展引起民進黨縣議員群體撻伐. ... 沒有真正達到縣民所需要的;且張麗善一直強調雲林縣很窮,但今日的特展活動規模是歷屆縣長從 ... 於 www.watchmedia01.com -

#23.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

省轄市市議會時期. 屆期:, 第五屆. 任期, 3年. 起迄日期:, 民國50年2月21日至民國53年2月21日. 議員人數:, 共62席(女:6). 簡介:, 民國39年臺灣省奉准實施地方自治 ... 於 www.tcc.gov.tw -

#24.末代縣議會歷屆議員最後一次回娘家- 地方新聞 - 中國時報

台北 縣年底即將升格新北市,「末代」縣議會一日舉辦第十六屆議員就職四周年慶暨歷屆議員「回娘家」活動,這場活動堪稱台北縣政壇的忘年聚會, ... 於 www.chinatimes.com -

#25.斜坡上的藝術節熱鬧揭幕點亮原民魅力 - 風傳媒

... 原住民族文化發展中心主任曾智勇、立委伍麗華、潘坤福議員等貴賓一同到 ... 絲毫不減原民慶典的歡樂氛圍,並同時向已故的歷屆活動總監查馬克·法拉 ... 於 www.storm.mg -

#26.2002-91年縣市議員選舉

選舉概況表. 區域 · 平原 · 山原 · 候選人得票明細. 區域 · 平原 · 山原 · 各政黨席次表 (檔案下載) · 當選人資歷統計表 (檔案下載) · 政黨推薦候選人得票統計 (檔案下載 ... 於 db.cec.gov.tw -

#27.柯文哲細數7年政績王世堅:重大交通建設擺著不管 ... - 奇摩新聞

民進黨台北市議員王世堅。 圖:周煊惠/ 攝(資料照). [新頭殼newtalk]. 台北市長柯文哲今(24日)召開就職滿7週年記者會,細數上任以來政績,但北市 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#28.柯文哲細數7年政績王世堅:重大交通建設擺著不管講些小恩小惠

王世堅下午於台北市議會接受媒體聯訪,談及. ... 台北市長柯文哲今(24日)召開就職滿7週年記者會,細數上任以來政績,但北市議員王世堅重批,柯文哲 ... 於 newtalk.tw -

#29.台北市议会_百度百科

台北市 议会议席分布. 编辑 播报. 第十三届台北市议会有63名市议员,其中中国国民党29席,民主进步党19 ... 於 baike.baidu.com -

#30.公民歷屆試題分章題解: 地方政府特考.初考(五等).調查局特考

【 100 年釜戟路】屾此題意是選「行政機關」公職人員'立法委員和縣(巿)議員 ... 主辦客家桐花祭( B )高雄市政府主辦世界運動會( C )台北市政府主辦聽障奧林匹克運動會( D ) ... 於 books.google.com.tw -

#31.台北設市百週年柯文哲邀歷任市長同慶 - 公視新聞網

現任市長柯文哲也親自去迎接,扁馬兩人同台、互動,成為全場的焦點。 台北市設市百年活動,市長柯文哲一身西裝皮鞋現身,以現任大家長的身分,歡迎歷任 ... 於 news.pts.org.tw -

#32.臺北市議員列表- 维基百科,自由的百科全书

^ 於2019年10月16日辭職,轉任台北市副市長。 ^ 於2019年11月14日组建欢乐无法党,2021年2月19日被廢止備案。 於 zh.wikipedia.org -

#33.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

屆別 任期 起迄日期 市參議會時期 4年7個月 35年4月12日至39年11月29日 第一屆 2年 39年11月29日至42年1月16日 第二屆 2年 42年1月16日至44年1月16日 於 www.tcc.gov.tw -

#34.歷屆立委 - 立法院

首頁; 立法委員; 歷屆立委 ... 地址:(100220)台北市中正區中山南路1號. 立法院中部辦公室: 04-2217-2900 地址:(413015)台中市霧峰區中正路734號. 於 www.ly.gov.tw -

#35.歷屆議員 - 新竹縣議會

第17屆議會成立於民國99年3月1日,全縣劃分增為13個選舉區,議員總額共有35位議員,人數創新竹縣市分治以來新高,其中18位議員是連任,新任議員17位各佔一半。竹北市籍陳 ... 於 www.hcc.gov.tw -

#36.歷屆公職選舉

2010 · 2014 · 2014 ; 第01 屆直轄市台南市議員選舉 · 第12屆台北市議員選舉 · 第02 屆直轄市高雄市議員選舉. 於 vote.nccu.edu.tw -

#37.議員介紹| 歷屆議員 - 新竹市議會

歷屆議員 ; 東區. 蔡惠婷 鄭美娟 鍾淑英 張祖琰 劉崇顯 段孝芳 黃文政 曾資程 李國璋 羅文熾 鄭正鈐【108/12/25~109/02/01】 ; 南區. 施乃如 田雅芳 徐信芳 ; 西區. 陳建名 陳 ... 於 www.hsinchu-cc.gov.tw -

#38.臺北城市盃青少年棒球錦標賽

1 賽事簡介; 2 賽事年表; 3 歷屆賽況; 4 相關頁面; 5 相關新聞; 6 外部連結. [編輯] 賽事簡介. 賽事名稱:臺北城市盃青少棒錦標賽( Taipei AA Baseball Invitational ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#39.法研所104∼102歷屆經典試題解析(憲法、行政法): 法研所

某蘇姓大學生畢業後離家在台北求職,因景氣不佳,失業多年。 ... 民眾改向市議員A陳情,A於議會質詢時,大罵市長及警局局長,認爲乞丐都是好吃懶做者,影響社會秩序, ... 於 books.google.com.tw -

#41.柯P施政滿7年柯黑大將批他政見全跳票!「這一點」最爛

台北 市長柯文哲上午在西門紅樓舉行任職7周年記者會,現場著墨在過去1年 ... 對此柯黑大將、北市議員王世堅下午批評,綠色人行道是前幾任市長就陸續 ... 於 tw.appledaily.com -

#42.國家警光獎頒獎新北警摘五金奪第一 - 台灣好新聞

... 的「國家警光獎」,今年堂堂邁入第五年,新北市警局在歷屆都獲得不錯的 ... 而預防犯罪類,為維護校園師生安全,警察局結合市府相關局處、社區及 ... 於 www.taiwanhot.net -

#43.臺北市議會全球資訊網-歷屆議員

直轄市市議會時期. 屆期:, 第八屆. 任期, 4年. 起迄日期:, 民國87年12月25日至民國91年12月25日. 議員人數:, 共52席(女:17). 簡介:, 第8屆議員於民國87年12月5日 ... 於 www.tcc.gov.tw -

#44.強烈譴責暴力,教育部應徹查並改正 - 中華民國智障者家長總會|

「不能以暴制暴!」揭發全案的桃園市議員黃敬平說,校方與教育局擺爛,遲未妥善處理這名男學生的求學問題,他 ... 於 www.papmh.org.tw -

#45.桃園市議會- 歷屆議員

屆別, 任期. 第一屆, 民國40年01月21日~ 民國42年02月21日, 議員名冊. 第二屆, 民國42年02月21日~ 民國44年02月21日, 議員名冊. 第三屆, 民國44年02月21日~ 民國47年02 ... 於 www.tycc.gov.tw -

#46.歷屆台北市議員 :: 職業工會大補帖

職業工會大補帖,台北縣歷屆議員,台北市議員當選名單2018,台北市議員國民黨,歷屆議員,第10屆台北市議員,台北市議員選舉2018,台北市議會13屆,台中市歷屆議員名單. 於 tpecu.iwiki.tw -

#47.政壇新秀擠下老將! 盤點8位備受矚目的北市新科議員 - 上報Up ...

台北市 第一選區最具爭議性的新人莫過於新黨侯漢廷,2017年12月侯漢廷涉嫌利用《燎原新聞網》等組織,吸收台灣現、退役軍人等各階層人士,被法務部調查 ... 於 www.upmedia.mg -

#48.歷屆台北市議員 - 社群貼文懶人包

歷屆議員 - 臺北市議會。 簡介:. 第12屆議員於民國103年11月29日選舉,選出議員63位(含原住民議員 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 本屆立委- 立法院。 第一 ... 於 lawtagtw.com -

#49.南市府會平安祈福燈會啟燈總統蔡英文現身與台南鄉親一起祈福

她今天下午到政府全力在推動的沙崙智慧綠能園區,它代表著為下一世代科技的準備,也代表著未來科技研發的重鎮依然是臺南,她請市長、議長和議員們共同支持 ... 於 times.hinet.net -

#50.台北市議會

最新消息. 臺北市議會APP(iOS及Andriod版)即日起下架,查看議程及轉播請直接連結本會全球資訊網。 ... 議場轉播/歷屆影音. 臺北市預決算查詢 ... 臺北市議員吳世正. 於 www.tcc.gov.tw