洲的意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林慶彰,劉楚華寫的 景印香港新亞研究所《新亞學報》(第一至三十卷) 和齊慕實的 鄧拓:毛時代的中國文人都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自萬卷樓 和牛津大學所出版 。

世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 廖鴻圖所指導 鄭雁庭的 以網紅作為周邊線索對產品態度及購買意願之研究 (2022),提出洲的意思關鍵因素是什麼,來自於推敲可能性模型、網紅經濟、購買意願、廣告態度、論點品質。

而第二篇論文中原大學 教育研究所 宋宥賢、葉安華所指導 黃婉禎的 同性婚姻合法化後同志進入婚姻態度之探究 (2021),提出因為有 男同志、女同志、出櫃、同性婚姻的重點而找出了 洲的意思的解答。

景印香港新亞研究所《新亞學報》(第一至三十卷)

為了解決洲的意思 的問題,作者林慶彰,劉楚華 這樣論述:

錢穆、唐君毅和張丕介等人,抱持著「天下興亡,匹夫有責」的救亡圖存精神,在風雨飄搖的動盪時代下,在「手空空,無一物」的困頓中,以「千斤擔子兩肩挑」的氣魄,一九五○年在香港九龍創辦了新亞書院。一九五三年,錢穆等人又創立了「新亞研究所」,《新亞學報》亦同時創刊。 所謂「新亞」,就是「新亞洲」的意思。創辦者希望能以日新又新的精神,弘揚中國文化的普世價值和現代意義,並與世界其他新知新學相配合,創造出更為先進、優秀的世界新文化。 《新亞學報》的創刊,在於建立一個考據與義理並重,將中西學術平等相互融合,作為學界典範的人文學術期刊。創刊以來,諸如錢穆、唐君毅、牟宗三、徐復觀

、饒宗頤、羅香林、嚴耕望、全漢昇、余英時、董作賓、潘重規等學界大師,在《新亞學報》上發表大量論文,盼能為中國的學術研究開新風氣、闢新路嚮。 《新亞學報》不僅為中國當代學術史、文化史和思想史的研究者,為當代新儒學史的研究者,乃至為全世界中國文學、史學、哲學的研究者,都提供了豐厚廣博的研究題材與資料;對於推廣和深化中國文化方面之學術研究,更有歷久不滅的功勛與貢獻。 萬卷樓圖書公司據香港新亞研究所藏《新亞學報》第一至三十卷,重新修復、集結、編目、景印出版,並附上索引及圖錄,便利讀者檢索,希望重現新亞精神,更希望在中華文化的復興中,為研究者提供重要的學術資料。《景印香港新亞研究所《新亞學報

》(第一至三十卷)》,是研究中國文史哲學相關之學者、單位、學校等不可不藏的學術寶典。

洲的意思進入發燒排行的影片

🇬🇧你懂英式幽默的笑點嗎?

今天的影片我想帶大家一起來看英國人常看的脫口秀 The Graham Norton Show,👂聽懂英國腔同時了解英式幽默的笑點,也幫助你更了解英國文化喔!

🔔 我正在使用的 VPN 服務:Surfshark VPN ► https://bit.ly/2Wh0eKf

(現在點擊連結 輸入優惠碼 SUSIEWOO 即可享有 3個月免費試用 以及 1.7折的優惠價喔! 🦈)

🎞️原版脫口秀影片 Try Not To Laugh on The Graham Norton Show | Part Seven ►

https://www.youtube.com/watch?v=vwW7hOE30rs

📣備註。 影片中提到的我們在英國學到 "我們不會成功" 是一個感覺,不是我們的父母這樣教導我們,而我認為可能的原因有:

1. 戰爭,英國長期的歷史中,戰爭造成一定的創傷,老一輩的英國人有很典型的 'stiff upper lip' ,類似控制情緒的意思,尤其面對負面的事情時。

2. 有人會說在過去樂觀且勇敢的人會選擇移居去美國,而留在英國的人相對比較容易擔憂以及孤僻。

📧合作相關訊息請郵寄至 [email protected]

📌點擊了解更多 Susie 的英文線上課程 ► https://www.susiewoo.com

📌點擊加入 Susie 的線上英語課程訂閱計畫 ► https://www.susiewoo.com/zhtc-susie-subscription

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

加入 Susie Woo 戴舒萱 的 YouTube頻道會員:

https://www.youtube.com/channel/UC-IQGcGol7OOCH2B2Z8dUag/join

與我一起用英文討論不同議題,讓我聽見你的聲音。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

關注我的IG

► https://www.instagram.com/susiewooenglish

支持我製作更好的內容

►https://www.patreon.com/susiewoo

Clubhouse

► @susiewoo

Bilibili (B站)

► https://space.bilibili.com/696608344

#英式幽默 #脫口秀 #英式英文

以網紅作為周邊線索對產品態度及購買意願之研究

為了解決洲的意思 的問題,作者鄭雁庭 這樣論述:

因應新冠疫情,網路購物的需求越來越高,而美妝保養品的網路購物市場也 越來越成熟,消費者在網路上購買美妝保養品的意願也越來越高而現行的網路行 銷方式越來越多。而現行的網路行銷的方法很多樣化,本研究試圖以推敲可能性 理論模型來研究探討當有網紅或是KOL介入作為周邊線索時,會如何影響消費者 的廣告態度以及購買意願。網紅或是KOL的影響力是否會影響高涉入及低涉入消 費者的廣告態度及購買意願呢? 本研究採用問卷調查法,發放時間為2022年6月3日至2022年6月16日,以 Instagram的限時動態廣告作為廣告曝光的媒介,利用新創保養品品牌-影響因子 的精華液作為操弄產品,使用推敲可能性理論模

型作為研究方法來分析中央路徑 及周邊路徑對於高涉入和低涉入消費者的交互作用及影響。先以測試問卷測量出 強論點品質及弱論點品質後,在正式問卷合作三位網紅作為周邊路徑的網紅代 言,共發放問卷445份,回收篩選有效問卷385份。問卷調查完後有連結可以連到 品牌的官方網站進行下單,而最後分析實際轉換效果。 本研究採用SPSS統計軟體進行敘述性統計分析、信度分析、Bartlett的球形檢 定、總變異量分析、變異數分析、迴歸分析。結果顯示:高涉入受試者在接收強 論點品質的訊息時廣告態度的合意度會比弱論點品質高,但購買意願沒有顯著的 差別;低涉入受試者對於網紅代言的產品廣告態度沒有顯著性的差別,但購買意

願卻是有顯著性地高;當有周邊路徑的網紅代言時能夠提高購買意願。在實際轉換的數據顯示,實際下單購買的低購買意願消費者,皆受到網紅代 言的影響。而下單率最高的模組是接收到好的廣告論點品質的高涉入受試者,因 此品牌在操弄廣告時,可以考慮下單率最高的這個模組,針對高涉入的消費者給 予好的廣告內容來增加購買意願。

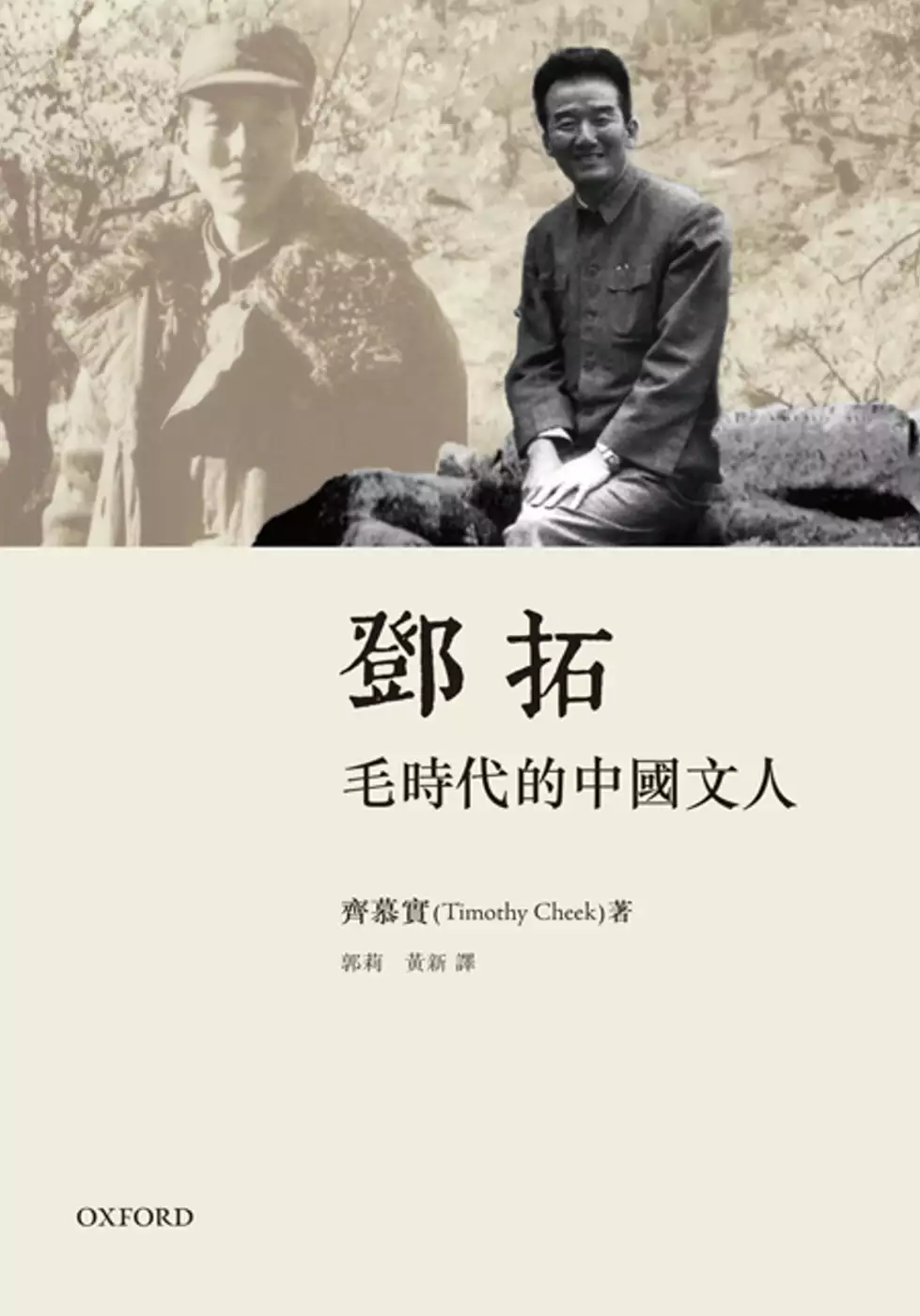

鄧拓:毛時代的中國文人

為了解決洲的意思 的問題,作者齊慕實 這樣論述:

「文化大革命」以批判吳晗的劇本《海瑞罷官》為序曲,隨即口誅筆伐「三家村」,鄧拓是「三家村」之首,首當其衝,頓時成了全國第一號批鬥目標。1966年5月17日深夜,鄧拓在家中自殺身亡。本書作者說這是「寧為玉碎,不作瓦全」。 本書譯自作者齊慕實在牛津出版的英文專著 Propaganda and Culture in Mao’s China: Deng Tuo and the Intelligentsia。作者自謙說現在出中譯本的價值也許只在於它的方法和材料。齊慕實師從孔飛力(Philip Kuhn),在此他試圖把孔在清史研究中使用的嚴格的文本分析和社會學方法,運用到現代中國研究中來,通過對

鄧拓這樣一位悲劇性現代文人──忠誠的毛追隨者和作為政治宣傳筆桿子的高級幹部──的研究,能與中文讀者展開專業性的對話。 作者簡介 齊慕實(Timothy Cheek) 師從孔飛力教授,1986年獲得哈佛大學歷史學博士,先後在美國多間大學任教,2002年起擔任加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲研究所講座教授、UBC亞洲研究所代理所長、跨學科研究中心副主任、《太平洋事務》雜誌主編等。主要從事中國現代史、中國知識分子和中共歷史研究。本書是作者成名之作,另出版有 The Intellectual in Modern Chinese History (2015), Living with Ref

orm: China Since 1989 (2006), Mao Zedong and China’s Revolutions (2002) 等。 譯者簡介 郭莉 專業譯者 黃新 專業譯者 譯者前言 自 序 第一章 地方文人投身國家革命 第二章 革命宣傳家:在晉察冀邊區的生活(1937-1945) 第三章 高幹生活(1946-1956) 第四章 毛主義走向危機:政治服務的代價(1956-1960) 第五章 理論工作者和文化傳承者:大躍進以後的北京(1960-1964) 第六章 隕滅及身後:從大反派到大英雄 第七章 結 論 附錄一 《燕山夜話》和《三家

村札記》的日期 附錄二 從西方視角看鄧拓:現代中國的高幹知識分子問題 參考書目 譯者前言 齊慕實教授著作的中文版終於要面世了,作為譯者我們深感欣慰!這是一本對研究現當代中國至關重要的史學大作,理應及早翻譯出版,以便廣大華語閱讀界熟悉和瞭解這部作品。今惠承牛津大學出版社鼎力支持,我們得以將過去幾年中精心翻譯並與齊教授反復推敲的中文譯本呈現給大家。當然翻譯中仍難免有不足甚至錯漏之處,敬請讀者不吝批評指正。 本書譯自1997年齊慕實教授出版於英國牛津大學出版社的專著 Propaganda and Culture in Mao’s China: Deng Tuo and the Int

elligentsia(《毛時代的宣傳與文化:鄧拓與知識分子》)。該書是齊慕實教授在他於1986年完成的哈佛大學博士論文的基礎上改寫而成的。 本書的翻譯工作可以說是一波三折,歷時甚久。最終付梓的翻譯稿是黃新博士和我合作完成的,但我們的翻譯工作並非完全白手起家,而是受益於很多前人的努力。最早是當時尚在北京大學任教的劉東教授(現任職於清華大學)建議翻譯中文本的。感謝胡志宏女士、沈邁克教授(Michael Schoenhals )以及郭小臨博士對本書(特別是前三章) 翻譯所做的貢獻,正是這個探索的過程使得齊慕實教授逐漸認識到翻譯這本著作的艱巨性。最終由當時在加拿大英屬哥倫比亞大學的黃新和我承擔

起了這個任務。黃新翻譯了前三章,我翻譯其餘的章節並負責全書的修改和完稿。齊慕實教授在哈佛大學時期的同學梅京先生最先翻譯了齊教授於1986年所做的一個學術報告(附錄二)。感謝華東師範大學讀書小組的熱心讀者,他們認真閱讀了譯本初稿的所有章節,並提出了中肯的修改意見;Morgan Rocks 同學為本書參考文獻的譯文做了大量的修訂工作,汪嫻同學對譯文正文做了精心校對,在此一併感謝!最後要特別感謝鄧拓的家人,尤其是鄧雲先生專門為本次中譯本的出版提供了數幀珍貴的鄧拓照片,對此我們深表謝意! 齊慕實教授認為原著的導言部分(齊慕實,1997:1-24)「過於沉悶」,因此在中譯本中將其略去。原英文導言主

要述評了英語學術界對中國的研究,介紹了該書所用的方法論理論,基本上屬於「技術性」的探討。從某種意義上說,該導言主要是為英語讀者而寫的。不過,導言中涉及了中國現代知識分子研究中的一些重要的方法論問題。導言主要對以下幾個領域的研究進行了探討,即知識分子與政治,列寧主義與國家社會主義,公共領域與宣傳,以及格爾茲(Clifford Geertz)研究意識形態問題的文化人類學方法。中文讀者如果對這些學術討論感興趣的話可以參看英文版中的導言部分。此外,這些內容中的大部分在附錄二「從西方視角看鄧拓」一文中也有所談及,這是齊慕實教授1986年為大陸聽眾做報告時的講稿。 為甚麼中文讀者需要閱讀這本書?每當

我追問齊慕實教授如何看待這本著作對中文讀者的重要性時,他的回答總是令人莞爾。他會說:「這個嘛,不是因為作者了不起,也不是因為這本書的主人公──今天大多數人可能都不知道鄧拓是誰了。」齊教授的說法當然是學者的自謙。他會接下去正色說道:「這本書的價值在於它的方法和材料。我師從孔飛力(Philip Kuhn)教授,因此試圖把他在清史研究中使用的嚴格的文本分析和社會學方法運用到現代中國研究中。我遵奉他的座右銘:『思想與社會體驗密切相關』。再者,雖然無論就一般而言還是就二十多年前特定的歷史環境而言,西方研究者對文獻資料的獲取常常要受到各種局限,但也並非沒有例外。比如說,在做博士論文研究期間,我十分幸運地見

到了鄧拓的遺孀丁一嵐。我去見她時特意帶上了一篇於1933年發表、署名『鄧雲特』的文章──『形式邏輯還是唯物辯證法?』,這是我在哈佛燕京圖書館找到的,而我把它帶去見丁一嵐的目的是想確認一下這是不是真是鄧拓寫的,因為鄧拓在三十年代曾用過很多筆名。沒想到丁一嵐驚叫起來,說:『哎呀,我們這些年來一直在找這篇文章呢!找遍中國都沒找到!』這篇文章現在已經收錄到《鄧拓文集》中了。我個人的期望是,通過在對一位現代知識分子生平的研究中運用孔飛力的方法,輔之以作為國際學者能夠接觸到的新材料,這本書能夠促成我與華語學者之間展開有意義的對話。我並不期待中文讀者會全盤接受我的看法,而我也更衷心希望能與他們探討他們的觀點

,其中當然也包括批評指正了!不過最主要的是,我希望中文譯能夠促成更多更專業性的對話。」 「促成更多更專業性的對話」當然也是我們譯者的目標,只有當讀者能夠借助我們的翻譯準確地領會到作者的意圖時,真正的交流和對話才有可能展開。然而翻譯這樣一部厚重的學術作品充分考驗了我們在兩種語言和文化之間轉換文字、「對接」思想的能力。幸運的是, 這個翻譯的過程自始至終伴隨着我們與作者之間的對話;每次我在亞洲研究院中國研究中心與齊慕實教授見面討論,一兩個小時總是過得飛快,因為在預備好的一長串問題中,幾乎任何一個都可能引發意想不到的深入的探討。齊教授彷彿在接受比哈佛大學博士論文評審委員會更嚴格的答辯口試,因為他

遇到了不弄清楚前因後果絕不善罷甘休的我。齊教授的記憶力驚人,對將近四十年前的文字和文獻的細節幾乎全部瞭然於心。偶爾遇到任何不確定的地方,他會霍然起身,在四周的書架上和地上的紙箱裏一通翻找,然後驚喜地揮舞着找到的資料「炫耀」自己的發現。齊教授對史料的精確性的要求只能用「執著」甚至「苛刻」來形容。列文森(Joseph R. Levenson)、孔飛力這些漢學大師的作品也不時被從書架上請下來佐證我們的對話。 然而這些對話的意義並不僅僅是單向地啟動作者的記憶、聆聽作者的闡釋。齊教授對我的所有問題都一視同仁,我提出的每個問題對他來說好像都意義重大。很有可能的是,一個頑固追問的譯者會迫使作者不斷重新

審視自己的思想預設,調整自己的話語參照體系,把某些原本似乎「自明」的潛在的邏輯和價值明確地表達出來。齊教授就遇到了這樣的翻譯者。所以這本譯作值得驕傲的一個地方就是力求避免了學術譯作中常見的誤讀或似是而非、模棱兩可的翻譯。 這部著作本身是一個跨文化的文本,它是中文史料和西方研究視角的有機結合,因此大量的概念和表達處於中西方話語的「中間地帶」,既有運用西方已有的理論來描述中國的事物,也有針對中國的情況創造的新概念。如何讓讀者能在譯文中不太走樣地領會作者的原意?面對這個挑戰,我們在翻譯中盡量使得譯文既能切合中文語境,同時也貼近原有概念的內涵,而不是拘泥於現有的、固定的譯法。例如原著中涉及一個特

定的知識分子群體的概念── establishment intellectuals,在英文中它泛指為既得利益群體和體制服務的知識分子,而具體到本書中,鄧拓所代表的這類中國知識分子群體身上其實具有高級幹部和高級知識分子的雙重特徵,因此我們決定將其翻譯為「高幹知識分子」,而這個詞所帶有的鮮明的時代特徵也與作者的原意相合。而葛蘭西(Antonio Gramsci)的hegemony一詞,我們將其譯為「最有說服力的統治性的意識形態」(本書第85頁),目的是將概念中原有的幾個重要維度凸顯出來。不用說,這個最老老實實的譯法也是一次難忘的「對話」的產物,當時我和齊教授的討論吸引了在中國中心做研究的李玉峰同學

參加進來,「三人行,必有我師」,在你一言我一語中大家形成了這個譯法上的共識。著作還使用了大量的獨創性的概念,如 bureaucratic Maoism, faith Maoism, culture bearer, scholarly style 等等,對其中的絕大部分我們有明確而且統一的中文「提法」,但 scholarly style 算是特例,因為作者的這個概念具有內在認同、特有的人文藝術修養以及外在的行為特徵等多方面的豐富含義,而任何一個單一的譯法都不是失之於太過含糊,就是失之於過於偏狹,於是我們根據上下文語境做了靈活處理。 能與黃新博士和齊慕實教授通力合作完成這本譯作,這是我的榮幸

。感謝二位良師益友為我開啟了一扇學術和人生的大門。這本書能經歷漫長艱苦的翻譯而最終完稿,我和黃新都深深感謝家人無私的支持!最後要再次感謝牛津大學出版社把這部譯作帶給廣大的中文讀者,特別是林道群先生為本書的出版付出很多心血、找到沙飛當年拍攝有關鄧拓與中央戰地婦女兒童考察團這張作為本書封頁上極具高度歷史價值的相片。李志毓博士認真仔細校訂了全書稿,在此深表謝意!作者與譯者之間的對話至此就要告一段落了,但我衷心希望這本書在讀者和學界中能引發更長久更有意義的對話。 郭莉 2016年8月於北京 第一章 地方文人投身國家革命 1933年,在老家福州一次不成功的政變中,本傳記的主人公將自己的名字改為「

鄧拓洲」。今天他以從這個名字簡化而來的「鄧拓」為世人熟知。「拓洲」的意思是「開拓陸洲」。當時鄧拓曾對一個朋友說,他覺得福建這個地方太局促,應該走出去闖一闖。改名標誌着鄧拓生活的轉變,他從一個中國東南省份關心地方事務、專注於中國傳統中普適性的文化關懷的地方文人精英,轉變成了一個關心國家政治經濟問題的職業革命政黨幹部。鄧拓為甚麼會轉變?他為甚麼加入共產黨?他帶着怎樣的期待和設想為黨服務?為甚麼在當時存在的各種可能性當中,他會選擇某一特定的思想和制度? 從孩提時代直到1937年夏天前往中國共產黨控制的農村根據地,在這段時期裏,鄧拓的生活展現了一個年輕革命者的成長軌迹。從中我們可以看到一個前大清朝知縣

的兒子怎樣在經歷了二十世紀二三十年代的動亂之後,最終選擇了為馬列主義和中國共產黨服務。在其多年的政治活動中,鄧拓的想法既有連續性也有變化。事實上,這些年裏鄧拓身上發展形成了突出的「廣泛綜合」和「兼容並包」的思想方法特徵,而這也構成了鄧拓為中國共產黨服務的思想基礎。他把自幼被灌輸的精英學養與後來自主選擇的意識形態和革命組織結合在了一起。他在歷史和藝術方面的學術成就結合了中國經典史學與美學的傳統關懷、馬克思主義歷史唯物論的觀點和方法,以及中國共產黨推行政治革命並向大眾普及文化的目標。同樣,鄧拓為他的新組織——中國共產黨的服務也反映了一種新傳統主義的混合體:既有古代士大夫的忠誠和文化精英的個人優越感

,又結合了民族主義、革命、以及列寧式民主集中制下服從組織原則等新思想。這一不穩定的混合體在二十世紀六十年代時走向了解體。但在動蕩的三四十年代,它為文化精英提供了加盟一個新興國家政府的成功路徑。它使鄧拓這樣的人物得以扮演從儒家士大夫向現代專業人士及競選獲任官員轉變過程中的一個過渡性角色。

同性婚姻合法化後同志進入婚姻態度之探究

為了解決洲的意思 的問題,作者黃婉禎 這樣論述:

在過去僅有異性戀者能結婚,傳統文化及原本的婚姻家庭架構等仍是異性戀婚姻的架構,當婚姻可以是同志的合法選項時,會如何影響到這些同志進入婚姻的態度?本研究期待瞭解臺灣同性婚姻合法化後如何影響同志進入婚姻的態度。本研究採立意取樣並用滾雪球方式尋找並邀請研究參與者,針對六未曾有交往對象但目前單身,或已有交往對象但尚未進入婚姻,或已與同性進入婚姻之同性戀者進行半結構式訪談,並以抽象式階梯法方式進行分析。分析結果發現參與者認為同性婚姻屬基本人權,法律保障對於同志是有必要性的,且在同性婚姻合法化後同志對於身分認同及出櫃態度有所轉變,並因同性婚姻合法化看到婚姻的可能性。本研究討論亦提及除同性婚姻合法化外影響

出櫃及進入婚姻態度之因素,探討同性婚姻與異性婚姻異同之處,亦針對諮商及輔導人員、同志族群及未來研究方向提出建議。