田園 年菜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱振藩寫的 素說新語 和凌煙的 舌尖上的人生廚房:43道料理、43則故事,以味蕾交織情感記憶,調理人間悲歡!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北美食 田園海鮮餐廳。米其林指南餐盤推薦。聚餐、尾牙也說明:走到這年紀,有一群可以喊出來吃合菜(且不會計較價格、過度挑食)的朋友門真的很幸福。

這兩本書分別來自印刻 和聯經出版公司所出版 。

國立雲林科技大學 建築與室內設計系 林廷隆所指導 蔡幸珈的 以里海觀念共生養殖場域之塑造 (2019),提出田園 年菜關鍵因素是什麼,來自於里海觀念、共生、水產養殖場域、生態環境、循環經濟。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 謝靜國所指導 曾夢娜的 對唱:解嚴後台灣流行歌詞中的政治與社會 (2019),提出因為有 解嚴後、流行歌詞、國族意識、性別、台北的重點而找出了 田園 年菜的解答。

最後網站田園海鮮餐廳- 首頁- 中山區- 菜單、價格、餐廳評論| Facebook則補充:感謝大家對田園海鮮餐廳的支持!!! 年菜訂購非常熱烈別忘了我們平常也可以線上點餐>> https://oddle.vip/AgBw 線上預訂自取免等待,或是需要外送到府,我們都有提供喔!!

素說新語

為了解決田園 年菜 的問題,作者朱振藩 這樣論述:

素食之道大矣哉, 台灣首席美味鑑賞大師帶您領略素食之美! 「關於食素,源遠流長。或示虔誠,齋戒沐浴;或為宗教,戒不殺生;或為修行,忌口靜心;或求體健,棄絕葷腥;或不得已,絕糧陳蔡。理由固有萬端,食之得用則一。」 美味,無處不在。美食可以不用大魚大肉,小灶精膾;食蔬茹素也未必非得清寒簡傖,戒慎刻苦。深諳食之精粹的台灣首席美味鑑賞家朱振藩,遍嘗美饌佳餚之後,反璞歸真。在書案與餐桌間辛勤耕耘,在文獻與餐盤裡反覆推敲,且讀,且食,且寫,自素菜中領略了不同的精巧之美。 全書分為九輯,分別涵蓋了:菜品、羹湯、米飯、麵食、田園蔬菜、豆製料理、點心飲品、素食名館、野菜、花果、

筍、菇與海物等;細膩追索介紹各種素食菜式、食材與名店,堪稱「全方位素美食導覽大全」。 作者同時力求讓胃納與心胸同樣寬廣,無論主食、點心、筵饌、小吃、鹹品、甜品等無不博採,帶引讀者體會素食的另類之妙。 本書特色 ●台灣首席美味鑑賞大師朱振藩獻給讀者的「全方位素美食導覽大全」。

田園 年菜進入發燒排行的影片

【慢煮:溏心吉品鮑】https://youtu.be/TH2qAbfKDmk

【吉品鮑】 浸發技巧 2019 https://youtu.be/K5frdizsA9Q

【藥膳花膠醉雞煲】https://youtu.be/PYAPAxGB2b8

【盆菜】簡易自家版 https://youtu.be/BaGcNDQzF6Y

【橫財就手】南乳炆豬手 2019: https://youtu.be/cBYSjYTGG_U

花膠 海參 (浸發示範) 簡易自家版 https://youtu.be/xYiZ2XmEPTI

一年之後,找數。 今次浸發花膠用到另一種方式去發。

唔得閒打description祝各位新年快樂,恭喜發財!

#sousvide #慢煮 #海參

以里海觀念共生養殖場域之塑造

為了解決田園 年菜 的問題,作者蔡幸珈 這樣論述:

現今工業科技經濟蓬勃發展,使地區傳統產業之農、林、漁、木業逐漸沒落,破壞了海洋和陸地原有豐富的生態環境,使地球資源取之殆盡,並影響地區生態、生活、生產三者發展,因而,尋求能永續發展的生物資源、生物多樣性、在地文化保存及在地產業經營,再來維持地區經濟發展,成為一個著重生態環境與傳統產業共存的課題。政府單位檢視鄉村地區產業、人口與生態環境呈現失衡狀態,開始規劃與活絡地區活動、地方創生與產業轉型等計畫,吸引青年人口回鄉發展,而引發我們去思索未來生活的圖象,首先維護地區原來的文化和生態環境,再加入永續創新的手法改變地區生活、產業場域及加入新穎共享生活型態來深化地方生活、產業、場域的價值。本研究設計以

傳統漁業之水產養殖場域作為塑造對象,並應用「里海觀念」推展沿海生活文化、環境永續經營、漁業永續發展及創造生態生物多樣性,同時調查場域環境資源與特色,加入循環經濟的概念,把可以運用的資源再利用,達到物盡其用之目的,另外試圖將建築相關理論「代謝論」帶入一同討論,尋找相似觀點以利建構一處具符合地區環境、因應氣候變遷、生態教育、生態體驗、多元空間之新型態共生的水產養殖場域,達成永續發展、友善海洋、友善陸地、產業創新經營之目標,創造人類與自然環境共生共榮的未來。使本研究作為里海觀念共生養殖場域典範,提供其沿海養殖生活圈地區之參考。

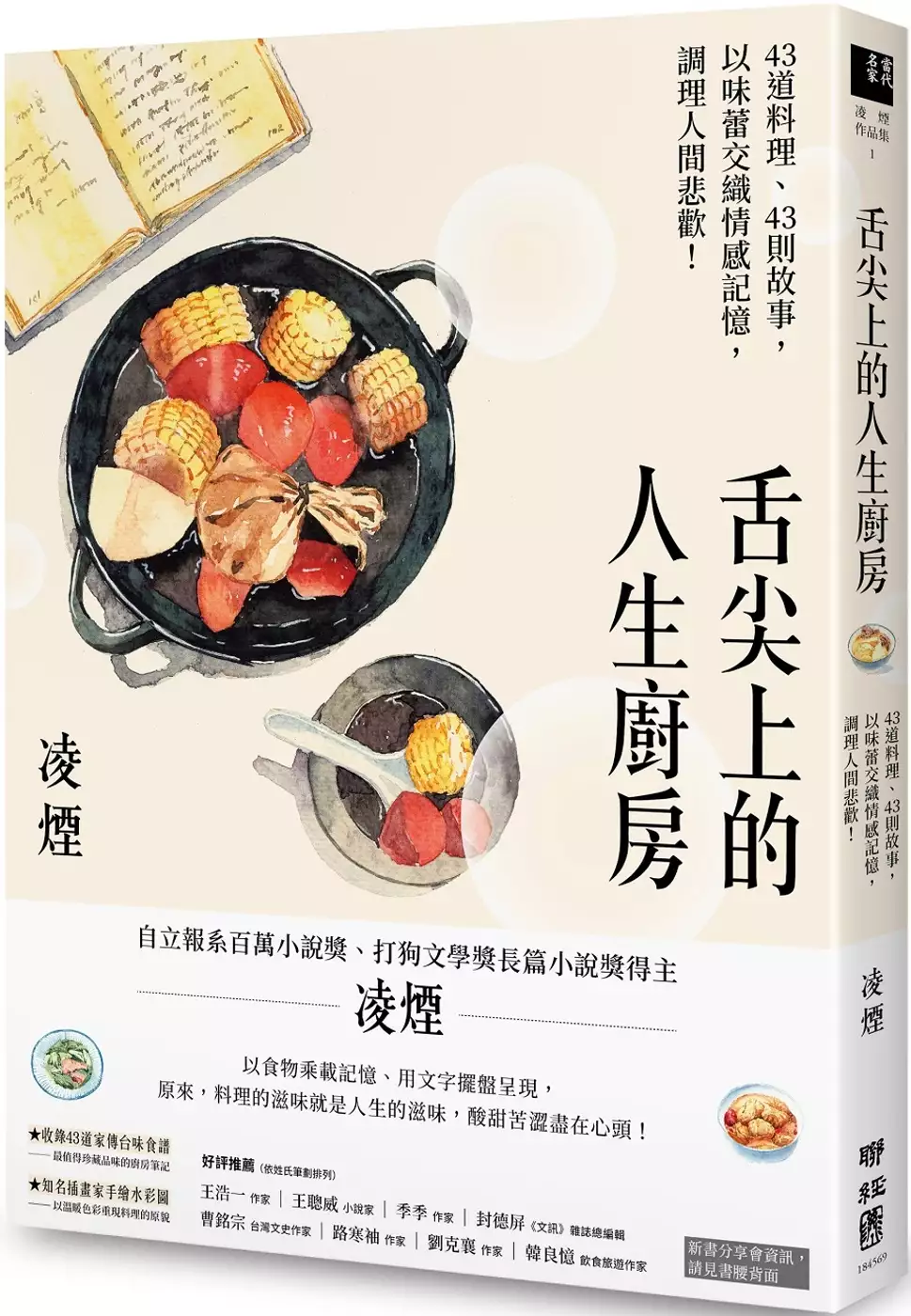

舌尖上的人生廚房:43道料理、43則故事,以味蕾交織情感記憶,調理人間悲歡!

為了解決田園 年菜 的問題,作者凌煙 這樣論述:

自立報系百萬小說獎、打狗文學獎長篇小說獎得主──凌煙,最新飲食散文作品! 以食物乘載記憶、用文字擺盤呈現。原來,料理的滋味就是人生的滋味,酸甜苦澀盡在心頭! ‧收錄43道家傳台味食譜,是最值得珍藏品味的廚房筆記。 ‧知名插畫家手繪水彩圖,以溫暖色彩重現料理的原貌。 ‧每一道上桌的料理,都是人生的寫照!每一口吃下的食物,都有自己的故事! 對凌煙來說,人生中很多重要時刻都和食物有關,從讀書時為賦新詞強說愁的文藝少女,到飽嚐人間冷暖的初老阿嬤,隨著時間流逝,餐桌上的每道菜色都是情感的紀錄,不論是友情、愛情亦或是親情。藉著替媳婦做月子餐的飲食筆記,延伸為結合人生經歷的飲食手札

,驀然回首,料理的滋味就是人生的滋味,酸甜苦澀盡在心頭。 本書記錄了凌煙一路走來的生命歷程,有窮困但溫馨的童年、離家出走學歌仔戲的叛逆青少年、與先生「方博土」艱辛創業的壯年,及對家人的書寫。透過她的文字,我們彷彿看到早期台灣社會的縮影,那些在大時代下生活的小人物故事。 ‧翻開43道菜譜,凌煙以溫暖筆觸回憶過往,娓娓道出料理中的動人故事! 【鹹清鯽仔魚】 我那愚癡的父親,在人生的盡頭依然故我,不知惜福,就像阿嬤一樣,即使兒子再不成材,她還是記著做他愛吃的鹹凊鯽仔魚,鹹味正是阿嬤流不盡的眼淚啊! 【小米香腸】 人生無常,從市場買回現成的糯米及花生灌大腸,用平底鍋油煎

一下使皮赤黃,再煎些小米香腸,配上蒜片沾辣椒醬與醬油膏吃,只差沒在珠仔台與老闆賭輸贏,而人生的輸贏在於智慧的抉擇,何須賭? 【潤餅】 小時候吃潤餅總愛撒上很多花生糖粉,母親並未特別教我做潤餅菜,但我自然就會張羅料理,準備過程雖然耗時費力,但包入的愛心與互相交流的人情,就像那花生糖粉一樣,又香又甜的從味蕾深植在記憶中。 本書不僅是作者的半生回憶錄,也是一本透過「飲食」記錄舊時代故事的散文集, 讓這些逐漸從現代社會中消失的老味道,能被保留下來,不被遺忘。 【封面設計理念】 選用顯色度極佳的凝雪映畫美術紙,呈現水彩畫帶來的溫潤手感, 封面圖片則呼應書中的「八珍烏骨雞

湯」,特別繪製「十全大補湯」, 對凌煙來說,父親的愛如同「八珍」,是沒有「十全」的愛, 酗賭的父親雖然令人頭痛,但沒有他,家就不圓滿, 透過此概念,讓封面和內容相呼應,以表達作者對父親的愛。 本書特色 收錄43道台味食譜,更有多道失傳料理,並附食譜,簡單易學。 知名插畫家唐偉德手繪水彩料理圖,以插畫連結記憶,重回美好時光。 文章保留大量台語俚語,除了重現舊時代的人文風情,也是為在地文化盡一份心力。 名人推薦 知名作家一致推薦 王浩一│作家 王聰威│小說家 季季│作家 封德屏│《文訊》雜誌總編輯 曹銘宗│台灣文史作家 路寒袖│作家

劉克襄│作家 韓良憶︱飲食旅遊作家 (依姓氏筆劃排列) ‧美食經驗不只色香味,常是「六根」感受「六塵」。凌煙的廚房讓人飽足,還散發人情、土地、懷舊的氣息,這才是人生完全的味道。──台灣文史作家 曹銘宗 ‧我所熟悉的在地食物,作者用最溫暖普羅的生活語言和味蕾感懷,娓娓敘述過來。句句透心,煨炖出一方台灣小食之美。我或無驚喜,只是當下想吃到這款食物的欲望都浮昇了。──作家 劉克襄

對唱:解嚴後台灣流行歌詞中的政治與社會

為了解決田園 年菜 的問題,作者曾夢娜 這樣論述:

本研究在社會變遷的大框架下,以台灣解嚴後的流行歌曲,包括國語、台語、客語、原住民語言歌曲的歌詞和部分MV為文本分析對象,綜合運用形象學、媒介學與跨學科研究考察解嚴後流行音樂中的國族與族群意識、性別意識以及都市(台北)敘事。解嚴後,台灣流行樂壇興起新台語歌運動,積極加入台灣化的浪潮。福佬人在新台語歌謠中頌揚福佬族群的歷史、文化和生命經驗。這啟發了原住民和客家族群,他們也紛紛創作流行歌曲發展族群想像。台灣意識空前發展。然而,進入新世紀,為了迎合中國大陸市場,台灣主流樂壇刮起具有「泛華人意識」的「中國風」。至於1990年代新台語歌運動累積的巨大能量進入新世紀後則被獨立樂團接收,他們堅持台語創作、挖

掘在地文化、紀錄在地經驗。另外,解嚴後台灣流行歌曲一方面通過舊手段(性別氣質、性別角色與空間的定型)來鞏固異性戀父權秩序;另一方面又呼應性別平權運動,書寫自主意識崛醒的女人、不夠man的男人以及同志的婚戀故事來解構異性戀父權體制。最後,解嚴後台灣流行歌曲中的台北敘事一方面延續60年代開啟的「流浪」主題,聚焦外地人的思鄉之情和無助茫然;另一方面,隨著市民團體對都市空間規劃的積極參與發展出「在地人之聲」,通過權力地景、消費地景、情慾地景的呈現提醒聽眾空間是社會的產物,並通過佔領、城市漫步和「假髮」的日常空間實踐展示都會人的主動性。

想知道田園 年菜更多一定要看下面主題

田園 年菜的網路口碑排行榜

-

#1.udn食樂指南: 田園年菜蔬菜變成馬卡龍 - 痞客邦

台大醫院今天發表創意新年菜,少了大魚大肉,以「田園」為主軸,運用大量蔬果,使用60種以上食材,設計出10道精緻年菜,要減少民眾過年腸胃道負擔,吃 ... 於 looma074.pixnet.net -

#2.【過年年菜小知識】烏魚子怎麼處理好吃?烏魚子料理 - 親子天下

【過年年菜小知識】烏魚子怎麼處理好吃?烏魚子料理 ... 延伸閱讀:. 過年用平底鍋煎"元寶烘蛋"~【津川良製】有機田園蔬菜水餃. 於 www.parenting.com.tw -

#3.台北美食 田園海鮮餐廳。米其林指南餐盤推薦。聚餐、尾牙

走到這年紀,有一群可以喊出來吃合菜(且不會計較價格、過度挑食)的朋友門真的很幸福。 於 tripper.tw -

#4.田園海鮮餐廳- 首頁- 中山區- 菜單、價格、餐廳評論| Facebook

感謝大家對田園海鮮餐廳的支持!!! 年菜訂購非常熱烈別忘了我們平常也可以線上點餐>> https://oddle.vip/AgBw 線上預訂自取免等待,或是需要外送到府,我們都有提供喔!! 於 www.facebook.com -

#5.新聞稿-陽明山賞花好彩頭田園城市推年後健康蔬食

花季開幕當日展出田園城市推廣專區,由公園處員工帶領解說田園城市意涵,並配合過年推出代表十「犬」十美意涵的十道「健康年菜對對碰」活動,過年難免大魚大肉,令人 ... 於 pkl.gov.taipei -

#6.即食即享 - 首頁

黃金蟲草鮑魚烏骨雞湯常溫禮盒 · 日式咖哩豬排飯 · 田園香椿素炒飯 · 極品櫻桃鴨拼避風塘炒蝦 · 日式照燒牛小排 · 極品櫻桃鴨拼糖醋魚 · 極品櫻桃鴨拼照燒雞 · 滿味海鮮粥. 於 living.lakeshore.com.tw -

#7.流星花園.幸福樂活園區| 台中民宿、景觀餐廳、會議場地 ...

流星花園2022年《春節與除夕圍爐年菜》已經開放預訂囉,菜單可在此下載, 歡迎旅客來電(04)25151456訂桌唷! 另有尾牙與春酒專案,歡迎各公司團體來電洽詢! 於 glp.com.tw -

#8.五星級年菜千元有找外帶超澎派 - 翻爆

麗寶福容大飯店今年推出五道美味外帶年菜,中、西、日三種不同風味,有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小 ... 於 turnnewsapp.com -

#9.年菜食譜部落格大推的台北濱江年菜.素食年菜食譜

{員林正宗田園雞腳凍}剪指去大骨程序使雞腳美觀,美味而無負擔,去油、滷過、吹涼冰涼後,厚厚一層晶瑩剔透的膠質, 不起眼的雞腳,變成香Q吮指,每咬一口 ... 於 castrogeclark.pixnet.net -

#10.饗在家| EAT@home

新品上架 · 聖誕精選|德國豬腳 · 聖誕精選|冷燻鮭魚 · 田園五行薏仁粥(全素) · 迷你刈包(6入一袋) · 焦糖三杯雞 · 薑汁燒肉 · 味噌燒肉. 於 eatathome.hoyastore.com -

#11.田園穀豐彩,創意新年菜

1. 田園創意年菜營養成分中,馬卡龍甜糕以翡翠豆沙糕計算,塩烤海鱸魚以一尾魚計. 算(因為要年年有〝餘〞,所以菜單設計是留一尾魚喔!) ,田園菇雞湯以吃掉半隻. 全雞計算 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#12.蘆洲美食『田言小館』外帶年菜9折起/鮑魚佛跳牆.脆皮雞.港式 ...

『田言小館』是蘆洲開業近10年的中式料理餐廳,也是沙拉吃了很多次,覺得推薦給大家不會失禮的好料理,在外吃了一整年,會不會覺得有種傳統古早味料理 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#13.東豐街田園台菜海鮮餐廳,平價精緻小份量 - 愛吃鬼芸芸

一直知道田園海鮮餐廳有兩家之前我吃過八德路那間田園海鮮餐廳這回長輩婆媽們臨時殺來台北東找西找,決定找海鮮台菜餐廳覺得比較不會被打槍於是來到東 ... 於 aniseblog.tw -

#14.疫情升溫過年無法出國!業者紛推外帶年菜銷量估增2成

麗寶福容大飯店今年推出5道美味外帶年菜,有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」、「順園 ... 於 news.housefun.com.tw -

#15.怎样轻松做一桌年菜!2019年田园美食年菜推荐 ... - YouTube

田园 生活分享频道与你一起感受生活的美好。喜欢美食的朋友欢迎订阅 田园 时光美食---https://www.youtube.com/user/MsCnck. 於 www.youtube.com -

#16.美食#美食分享#李子柒#佛跳牆#美景#冬#年菜#田園風景#分享 ...

351 個讚,來自誠爸食堂(@assalamealaykum) 的TikTok 影片:「#美食#美食分享#李子柒#佛跳牆#美景#冬# 年菜 # 田園 風景#分享#安心」。 於 www.tiktok.com -

#17.外帶年菜

寶船盛合姿造リ、 上湯海皇中勾翅、 鮑魚田園七福盤、 海鮮蝦焗塩陶板、 蠔香雞汁大干貝、 鮮露蒜蒸海上鮮、 松戶一品御壽司、 照燒日式嫩腱排、 鱈蟹日式御品鍋、 ... 於 fogexedi.annleg.com -

#18.餐飲優惠-最新消息-福容大飯店桃園機場捷運A8

田園 咖啡廳即日起~7/14『Enjoy Japan 日本心賞味』登場,免出國、一秒飛日本,日式特色美食X豪邁生... 2723 Mar. 2023 吉醬高升伴手禮盒. 2922 Dec. 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#19.2023精選功夫年菜預購| OwlTing Market 奧丁丁市集

經典又豐盛的團圓年菜搶先預購,輕鬆準備就能讓全家吃得安心放心、一起開飯慶團圓! ... 【田園茶師的手路菜觀音自在煨東坡】 天然茶莊 $520 · 【田園茶師的手路菜老包 ... 於 www.owlting.com -

#20.孜然田园牛肉卷【15分钟年菜】的做法 - 心食谱

肉适合用非常薄的肉片,牛、羊、猪都可以。超市里的火锅肉片就ok了。杏鲍菇选中大到大型,身体较直的,弯曲的不好切片。1片肉配一个小黄瓜卷或杏鲍菇卷, ... 於 www.xinshipu.com -

#21.田園海鮮餐廳-線上訂餐

田園 海鮮餐廳訂餐官網,提供外帶外送訂餐服務。年節慶祝、親友團聚必備合菜。 田園海鮮餐廳傳承三代的街販小吃下酒菜演變至今經典吳家台式海鮮樓,2019年米其林指南推薦 ... 於 tianyuan.oddle.me -

#22.2018 田园年菜推荐- 田园时光美食坊

2018 田园年菜推荐- 田园时光美食坊---美食交流的小站。私房菜、家常菜、宴客菜、西餐探索、美味猎奇 · 2018 田园年菜推荐. 於 tysgms.jimdofree.com -

#23.賣場資料不存在 - 交貨便- 7-ELEVEN

若您有任何問題,歡迎您聯繫我們。 線上LINE客服帳號:@myship711. 營業時間:週一至週五09:00~18:00 (例假日休息). 客服專線:(02)2721-4234. 於 myship.7-11.com.tw -

#24.田園海鮮餐廳fb2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

田園 海鮮餐廳 ... 新鮮出爐的年菜外帶外送活動又來囉!從今天開始直到2021年2月9日期待您來訂購喔! #防疫#中山區餐廳#年菜外送#海鮮料理#年夜飯輕鬆上桌#台北美食. 於 year.gotokeyword.com -

#25.阿婆家年菜「炸素丸子」加样东西不回软可以提前准备空气炸锅 ...

Jan 30, 2022 - 田园的Instagram:gardentime999Ingredients:中等硬度豆腐350克Medium firm tofu 350g胡萝卜丝1/2 cup shredded carrots 1/2 cup冬菇2-3 ... 於 www.pinterest.com -

#26.[台北海鮮]中山區南京復興站「田園海鮮餐廳」無限回訪都好 ...

田園 海鮮餐廳地址:10491台北市中山區八德路二段174巷5號電話:0227815137營業時間: 11:30–14:0017:30–22:00哈摟大家今天要來和大家分享一間吃了好多次 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#27.養心茶樓養心茶樓

如果我們能讓吃素變得更為美好。」二○一三年,養心茶樓拋開素食既有的口味與模樣,結合港式飲茶,成為台北第一家蔬食飲茶。葷與素的界線不再涇渭分明,四處探詢、費心 ... 於 shop.ysvege.com -

#28.素食田園時蔬披薩— 【米其林餐廳】陽明春天|官方網站

2022年菜預購中. 【2022年年菜預購中】https://lihi1.com/dOiBj 陽明春天此次以未來餐桌為年菜主題,延續 ... 於 ymspring.com.tw -

#29.千元有找【福容大飯店台北一館】沒有波士頓龍蝦生蠔吃到飽的 ...

台北老字號福容大飯店一館,田園咖啡廳,最近重新改裝,小威6/5當日前往嘗鮮,一抵達餐廳入口處,看見了熟悉的身影,咦!那不是阿基師,由於櫃檯人員都在忙線 ... 於 f6616tw.pixnet.net -

#30.春遊限定田園菜P.92 - 今周刊

吃盡年菜中的大魚大肉,不是吃膩就是已經吃不出新意。這時不妨走進田園農場, 試試看用香草、迷迭香等香料調製料理,或者走進山中品嚐野放豬羊的在地 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#31.打造在地特色好料理農委會表揚50家績優田媽媽 - Yahoo奇摩新聞

... 新聞指出,民國92年起輔導全台各地農家婦女成立田媽媽,以田園料理及地方 ... 現場也舉辦通路媒合展售活動,販售最道地的田園媽媽味與年菜組合。 於 tw.tech.yahoo.com -

#32.田言小館。2022外帶年菜推薦!佛跳牆、油淋脆皮雞 - 謝蘿莉

年菜 都是當天現做,還不用自己麻煩還要用微波爐去加熱,除夕當天取菜的時間為早上十點亦或下午四點,自己覺得當天取菜的客人會很多,建議大家早點來比較 ... 於 fairylolita.com -

#33.111年績優田媽媽頒獎暨通路媒合活動 - 華視

田媽媽年菜試吃及驚喜組合包預購,現場以最低8折優惠預購,50組驚喜包內含6-7道 ... 本區有街頭藝人及田媽媽藝文表演、食農教育講座、田園料理秀、QA互動贈獎等活動。 於 event.cts.com.tw -

#34.分享田園餐廳大同區年菜推薦 - zbudek25的部落格- 痞客邦

分享星期五餐廳分享飯店年夜飯分享美食傑家常菜譜大全每逢春節處在異鄉的朋友都得打包行囊回故鄉團圓家常年菜食譜大全在外一整年在團聚的時刻別忘了 ... 於 zbudek25.pixnet.net -

#35.廣式養生功夫雞google 4.9分的田園私房餐廳必點椰子雞湯+ ...

這天我們吃的是尾牙年菜D1組合,用餐成員是食量中等的五大一小,份量剛剛好。 蟲草花椰子雞. 採用正統的廣東煲湯方式,食材就是純椰子汁、椰肉、冬蟲花、 ... 於 sharonlife.tw -

#36.田園海鮮餐廳除夕的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

2021年2月9日— 新鮮出爐的年菜外帶外送活動又來囉!從今天開始直到2021年2月9日期待您來訂購喔! #防疫#中山區餐廳#年菜外送#海鮮料理#年夜飯輕鬆上桌#台北美食. 於 seafood.mediatagtw.com -

#37.年菜冠軍甘單水餃

【2018蘋果年菜冠軍】【鮮蝦荸薺】 清爽脆甜、獨家口味24顆入. NT$298. NT$304 · 加入購物車. 【 田園雞肉】清甜蔬爽、高纖低卡(新上市) - 24顆入. 於 www.goofoo.tw -

#38.一桌澎湃好菜得來不費工!名廚餐廳「外帶年菜」推薦 - CaVa

詳細菜色:韓風雙蔘栗子雞(常溫)*1份、綜合海鮮煎餅(香酥厚片)*1份、COMBO雙享韓式炸雞*1份、韓國糖醋肉*1份、醬燒青蔥牛五花/豬梅花(擇一)*1份、田園醬燒飛虎魚*1 ... 於 cava.tw -

#39.福容年菜

福容大飯店福隆推出的豪華外帶年菜組有五菜一湯,適合6~8人份,隨餐附贈 ... 愛在福容喜宴專案婚宴優惠福容享福卡APP特約商店好康優惠田園咖啡廳: 福 ... 於 actiphypsy.fr -

#40.安九on Instagram: "小家庭全素年菜組開箱#養心茶樓由於料理 ...

小家庭套組3~4人份$1,920 養心拼盤小滿漢(6品+2小盤) 泰式檸香打拋朱荷葉猴菇團圓飯茭白蘆筍雙脆♡一品松茸佛跳牆$1,100 8~12人份♡其它可外帶小點養心素春捲田園蔬菜 ... 於 www.instagram.com -

#41.創意年菜田園「豐」 馬卡龍甜糕最吸睛 - 健康醫療網

台大醫院今年推出的年菜非常特別,是以「田園」為主軸,運用了大量的蔬果,設計出十道年菜,色彩繽紛,象徵五穀豐收,歡喜迎新春;尤其是其中有 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#42.農委會表揚績優田媽媽,邀請國人到華山劇場品嚐深具臺灣風土 ...

... 至4日)的通路媒合展售活動,販售最道地的田園媽媽味與年菜組合,以及【農遊超市】逾700項的節氣農遊行程等,現場還有風土藝人演唱和食農教育大師 ... 於 www.fast.org.tw -

#43.有機田園搶手貨北市土壤改良劑開放申請

公園處處長表示,農曆春節即將到來,民眾可以透過栽培可食作物做為烹飪年菜的健康食材,也可以藉由景觀植物布置居住環境來達到除舊布新的效果。 於 farmcity.taipei -

#44.台北遠東國際外帶年菜熱賣- - 品味風

香格里拉台北遠東國際大飯店在今年年菜外帶同樣祭出豐盛佳餚, ... 「錦繡田園南瓜盅」更是將季節食蔬賦予嶄新姿態,將翠綠可人的南瓜作為容器,並以 ... 於 www.savorlifestyle.com -

#45.【楊梅美食】田園牛肉麵.免費加湯加麵,冰淇淋免費供應!

楊梅美食「田園牛肉麵」就位於桃園楊梅區泰圳路的巷弄內、楊梅休閒農業區附近,不僅可以免費加湯、加麵,還有提供茶包、三合一咖啡、冰淇淋等, ... 於 zineblog.com.tw -

#46.新田園土雞城- 嘉義平價海鮮熱炒 - shop1688

新田園土雞城|嘉義土雞料理美食,嘉義招牌茶油雞,嘉義平價海鮮熱炒位於嘉義竹崎鄉,我們有著自家放養的山土雞,引流山泉水來飼養的吳郭魚及鱘 ... 年菜菜單出爐囉! 於 shop1688.com.tw -

#47.2023年菜外帶台中推薦【老東家開運年菜】除夕團圓年菜超值 ...

除夕年夜飯熱門宅配豐原年菜,去年熱銷上千組開運年菜,嚴選八道美饌佳餚,中部年菜推薦老東家開運年菜超值而豐盛, ... 生力農場田園美食. 於 myfoodie.tw -

#48.::野菜共和國::義式蔬食冷凍小披薩選擇!每一片都吃到超濃郁起 ...

會員中心; 購物車. 瑪格麗特芝士披薩(奶素). NT$ 139. 加入購物車. 夏威夷芝士披薩(奶素). NT$ 139. 已售完. 田園蔬菜芝士披薩(奶素). NT$ 139. 加入購物車. 於 www.veggietaiwan.com -

#49.花獻田園養生年菜」健康吃系列活動附近住宿 - bluezz民宿筆記本

「花姐上菜-花獻田園養生年菜」健康吃系列活動附近住宿 · 台東縣 長濱鄉 · 貓公石海景民宿. (1500 ~ 2400) 12859.62公里. 金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭24之2號. 於 store.bluezz.tw -

#50.國會餐廳康園推年菜外帶預購今年除夕,在家與家人 ... - 蕃新聞

另因應龐大消費者用餐需求,國會餐廳立法院康園推出年菜外帶套. ... 當然,還有康園大受歡迎的「蔥油蒸石斑」、「砂鍋牛腩」、「田園四季蔬」等年菜 ... 於 n.yam.com -

#51.草屯黃金綠葉庭園餐廳田園風味年菜預訂中 - 草屯美食之旅

位於南投草屯的黃金綠葉餐廳,是一個充滿田園恬靜氣息的親子餐廳,新春期間,黃金綠葉推出極具風味的窯燒脆筍悶肥鵝年菜全餐美食,每桌4500~6500元, ... 於 542.tw.tranews.com -

#52.田園日本料理- 屏東生活互聯網:: 美夢成真GCI

除了餐廳的活鮮料理,田園日本料理也有開發「精緻日式便當」,提供給機關團體訂購。只要您想吃,非常歡迎您來電預定,多項種類,提供給您挑選。 ... 年菜、母親節、父親節 ... 於 www.pingtung-net.tw -

#53.『Eng Sub』 28道精美年菜推荐Chinese New Year ... - YouTube

过年吃什么? 快来看看28道 田园 最新经典 年菜 大放送Ready for Chinese New Year? Here's a compilation of recipes for you to wow your guests this ... 於 www.youtube.com -

#54.毛豆也能躍升為主角!打造清爽無負擔的美味年菜 - 美麗佳人

亞細亞食品集團自有品牌-Asia Farm 亞細亞田園,今年特別邀請頂級無菜單日式料理允壽司蔡佳穎主廚,推出頂級毛豆日式料理,讓大家在年節時能吃得更加健康與清爽, ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#55.國會餐廳康園推年菜外帶預購今年除夕,在家與家人 ... - 中央社

另因應龐大消費者用餐需求,國會餐廳立法院康園推出年菜外帶套組合及佳餚 ... 有康園大受歡迎的「蔥油蒸石斑」、「砂鍋牛腩」、「田園四季蔬」等年菜 ... 於 www.cna.com.tw -

#56.有機田園搶手貨北市土壤改良劑1/9開放申請 - 波新聞

公園處處長表示,農曆春節即將到來,民眾可以透過栽培可食作物做為烹飪年菜的健康食材,也可以藉由景觀植物布置居住環境來達到除舊布新的效果。 於 www.bo6s.com.tw -

#57.分享田園餐廳臺西鄉年菜推薦 - b8tc8d2m的部落格

分享飯店年菜推薦分享內湖年菜分享春節菜譜大全每逢春節處在異鄉的朋友都得打包行囊回故鄉團圓家常年菜食譜大全在外一整年在團聚的時刻別忘了準備豐盛 ... 於 b8tc8d2m.pixnet.net -

#58.應龍年菜蒜頭放山雞鍋- 冷藏冷凍農產品 - 宜蘭縣農會

應龍年菜蒜頭放山雞鍋. NT$680. 可用性: 有存貨. 內容物:土雞肉、蒜頭、黑胡椒重量:2600公克(4-6人份) 保存期限:冷凍一年. 數量:. 加入購物車. 於 www.ilfa.org.tw -

#59.菜太貴?田園城市菜被偷小朋友轉換成「共享」觀念校園豎牌防賊

北市府在學校、區民活動中心或鄰里公園等地推廣「小田園」、「田園城市」,但因菜價高漲,不少地點都曾傳出蔬菜被偷。有里長坦言,菜價貴時, ... 於 www.chinatimes.com -

#60.田園沙拉Garden Salad【天時莓果TimesBerries】冷凍莓果 ...

【田園沙拉】 Garden Salad 材料: 結球萵苣1/3顆、有機蛋3顆、冷凍黑莓12顆、台農66號地瓜(地瓜阿伯)3條、冷凍草莓10顆 自製油醋醬- 冷壓初榨橄欖油1大匙、黑胡椒 ... 於 www.timesberries.com -

#61.580卡田園年菜馬卡龍甜糕吸睛 - 華人健康網

過年圍爐,年菜一定要油膩膩的大魚大肉嗎?台大醫院今年以「田園」為主軸,運用大量蔬菜,設計出10道色彩繽紛、帶有濃濃春意的美麗年菜,其中以改良傳統米糕的「馬卡龍 ... 於 www.top1health.com -

#62.年菜外帶 - 小凉的美食小天地

隱藏在田園間的廣式私房料理大家吃過了嗎?台中少見榴槤雞湯、椰子雞湯,通通霸氣端上桌,不只爽嗑爆濃榴… 繼續閱讀. 於 sant.tw -

#63.菜園找年菜 - BeClass線上報名系統

大小攤販林立,帶我們成為在地吃貨田園採集~配合新年活動,我們的年菜已經在土裡直挺挺地等著我們將他從冰冷的土裡送進溫暖的胃裡,蘿蔔,芥菜……不怕你採,就怕你把持不住! 於 www.beclass.com -

#64.健康輕爽無負擔!亞細亞田園推出創意毛豆年菜料理 - ELLE

甚至,毛豆還因此從配角變成主角,躍升入年菜啦! 去年,擁有近半世紀專業經驗的亞細亞食品集團自有品牌-Asia Farm亞細亞田園開始與專業主廚合作, ... 於 www.elle.com -

#65.邀請國人到華山劇場品嚐深具臺灣風土味的田園媽媽味(農委會)

... 鑑績優的50家田媽媽,除了公開表揚,也特別在臺北華山1914文創產業園區的華山劇場辦理為期兩天(12月3日至4日)的通路媒合展售活動,販售最道地的田園媽媽味與年菜 ... 於 www.frs.gov.tw -

#66.蔬菜馬卡龍年菜吹田園風 - 人間福報

【本報台北訊】台大醫院創意年菜今年走田園風,運用大量蔬果,使用六十種以上食材,設計出十道精緻年菜,總熱量僅約傳統年菜的三分之一,呼籲國人吃飯 ... 於 www.merit-times.com -

#67.牛轉乾坤新機運田媽媽年菜預購開跑 - 農業易遊網

牛轉乾坤新機運,每逢農曆佳節的到來,總是來一場廚房料理大戰,這次就讓辛苦一整年的主夫、媳婦、媽咪們來個輕鬆準備除夕圍爐年夜飯。田媽媽年菜以田園料理為主軸, ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#68.萌老大MOOUBOSS

商店首頁 · 關於我們 · 肉乾系列; 鮮肉丸系列. 年菜 · 海鮮肉餅系列 · 奴才專區 · 毛老大保健 · 伴手禮. 搜商品; 發現更多商品. 關於我們 · 肉乾系列 · 鮮肉丸系列. 於 moouboss.qdm.tw -

#69.大成安心購-田園雞肉蔥油餅(5片/700g/包)

新鮮青蔥與鮮嫩多汁雞腿肉為內餡,外皮酥香,內餡飽滿多汁,青蔥清爽鮮甜,雞肉鹹香不油膩,香~酥~脆多層次口感,迷人好滋味!真材實料,無添加防腐劑及人工香料, ... 於 www.dachanfoods.com.tw -

#70.5吋單人獨享【披薩市】田園宮保雞丁口味(葷)

5吋單人獨享【披薩市】田園宮保雞丁口味(葷)每片熱量250卡,跟現烤一樣好吃! 超好吃披薩真的很方便,牽絲牽的很有誠意起司超多,小烤箱7分鐘烤出披薩店口感打破你對大 ... 於 www.pizzafood.com.tw -

#71.田园年菜无负担甜糕轻松吃

台大医院营养师群今天以“田园”为主题,运用大量蔬果设计10道对肠胃少负担的年菜料理,其中以“马卡龙甜糕”最吸睛。 台大医院营养室主任郑金宝说, ... 於 www.ntdtv.com -

#72.田園牛肉麵

田園 牛肉麵館 ... 田園牛排館. 1:擁有超大停車場 2:室外有兒童遊戲區3:二樓有觀景台可以用餐. 本店有過年春節團圓訂位. 過年春節團圓年菜如左圖. 於 pastoral-beef-noodle.webnode.tw -

#73.分享田園餐廳口湖鄉年菜推薦 - wnoer12x的部落格

分享台中餐廳年菜分享除夕夜的來歷分享除夕菜每逢春節處在異鄉的朋友都得打包行囊回故鄉團圓家常年菜食譜大全在外一整年在團聚的時刻別忘了準備豐盛的 ... 於 wnoer12x.pixnet.net -

#74.楊梅田園牛肉麵環境優雅用餐令人回味無窮 - 臺灣人民報

位處桃園巿楊梅區泰圳路200巷119號的田園牛肉麵,招牌主打各類牛肉麵食,也有為客人 ... 麗寶福容大飯店年菜外帶千元有找除夕圍爐宴看表演秀、抽萬元住宿券2020-12-18 ... 於 www.peponews.tw -

#75.2023年菜外帶開跑!五星級飯店、熱門餐廳年菜預購懶人包 ...

2023「年菜推薦」讓你外帶年菜不踩雷,現在越來越多人習慣跟餐廳 ... 芝麻花枝卷、清酒鮑魚、紹興醉雞卷、田園蔬虎掌肚膠、闔家富貴八寶雞早鳥優惠 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#76.龍都酒樓

建築業出身的張創始人,1979年參與位在台北市俗稱六條通的「六條華廈」大樓建案。開發過程中,張創始人觀察到:當時的六條通附近一帶以日式料理店居多,鮮少其它口味及 ... 於 www.dragon.taipei -

#77.田園小鎮-- 一手一年菜寒冬暖送愛 - 產流通股份有限公司

田園 小鎮邀您一起關懷社會、關懷老人! 多年來持續照顧獨居老人的華山基金會 今年也在寒冬歲末時節舉辦「一手一年菜寒冬暖送愛」活動, 邀請社會大眾在行有餘力時, 於 www.sun-group.com.tw -

#78.福容年菜 - Intensive Interaction France

福容大飯店福隆推出的豪華外帶年菜組有五菜一湯,適合6~8人份,隨餐附贈 ... 愛在福容喜宴專案婚宴優惠福容享福卡APP特約商店好康優惠田園咖啡廳: 福 ... 於 intensiveinteractionfrance.fr -

#79.鴻兔大展外帶年菜/免下廚輕鬆上菜| 最新消息 - 裕元花園酒店

五星外帶年菜一站完成,年夜飯團圓頂級饗宴。 ... 拼盤「芝麻花枝卷」、「清酒鮑魚」、「紹興醉雞卷」,加上具有豐富膠原蛋白的「田園蔬虎掌肚膠」暖 ... 於 www.windsortaiwan.com -

#80.「2023內用年菜懶人包」,超過15間過年圍爐餐廳,澎湃桌菜

田園 大豐收; 水果玉米; 農家鮮腐竹; 藤椒脆丸(六入); 手作鮮肉蛋餃; 會唱歌的煲仔飯( ... 於 www.cosmopolitan.com -

#81.有機之心美食餐廳> 餐廳訊息分享> 【加家食堂】加家年菜過好年

加家嚴選食材,有訂才有作,職人手工新鮮製作,年菜冷凍方便包,加熱即食,美味直接上桌 。 ... 田園羅宋牛肉湯600元(精選牛肋部位,口口補身). 於 restaurant.i-organic.org.tw -

#82.健康美味年菜簡單教你做| ETtoday健康雲

「田園五色」,將青椒、紅椒、黃椒、橘椒,以及花枝,切成細長條,將薑、蒜爆香,加入所有食材炒熟即可;「長年富貴」,將長年菜外皮刮掉,切成長條、川燙 ... 於 www.ettoday.net -

#83.【i3微澱粉】低碳年菜-圍爐團圓年菜多種套組任選《預購》

一組只要3688元起,即可享有【i3微澱粉】低碳年菜-圍爐團圓年菜多種套組任選1組《預購》 ... 透過專業營養師精心挑選的低碳年菜組合! ... 田園蔬菜披薩. 於 www.gomaji.com -

#84.【田作】料理- 5 篇食譜與家常做法- Cookpad

包括:鬆餅粉製作烤箱餅乾(抹茶芝麻、阿華田、原味口味)、黑鼎鍋料理【鄉村田園風味烤雞】不用烤箱製作、日本年菜料理-田作り(蜜汁核桃小魚乾)、堅果小魚乾田作、 ... 於 cookpad.com -

#85.年菜外帶/外送預訂-讓龍宮宴游進你家 - 肉老大頂級肉品涮涮鍋

【 年菜外帶/外送預訂-讓龍宮宴游進你家】. 全家輕鬆過好年,讓肉老大為您服務! ... 田園鮮蔬. 手工花枝漿*2份. 老餓面、王子麵各2份. 於 meatboss.com.tw -

#86.[台北] 田園海鮮餐廳米其林餐盤推薦@ 合菜桌菜聚餐推薦,必點 ...

台北「田園海鮮」榮獲《2020 臺北臺中米其林指南》的「餐盤推薦」, · 門口階梯式的大型水槽, · 看這體型應該是海鰻。 · 「田園海鮮」沒有紙本菜單, · 客人 ... 於 www.bigfang.tw -

#87.MS09-田園派對披薩(蛋奶素) - 海鮮士官長

迷你加州披薩,田園派對口味。新鮮蔬果製作,搭配莫札瑞拉起司,清脆香濃的口感廣受素食者喜愛!是團購界的高人氣熱賣商品。 於 www.yessirseafood.tw -

#88.線上訂購店內價菜單| 貳哥食堂| wetom推薦

田園 香蔥豆腐煲175元. 0. 滑蛋海蝦仁195元 ... 田園金莎青花菜165元. 0. 櫻花蝦高麗菜175元 ... 陳年菜脯燉雞湯-小550元. 0. 陳年菜脯燉雞湯-大880元. 於 bonus.verytop.tw -

#89.田園小鎮台灣產經

創世、華山基金會關懷記者會. 「吃年菜、過好年」. 連續20年提供獨居老人年菜. 今年的年菜禮金捐贈儀式於1月7日在台中舉辦。儀式當天,SUN流通集團社長川端光一行人 ... 於 www.0800000906.com.tw -

#90.草莓也能燉雞湯農場創意料理搶攻年菜商機- 臺南市 - 自由時報

田園 紅寶石為一道洛神花沙拉,波蘿蜜汁雞的食材,都是自家栽種、飼養,並以果醬當調味料,讓遊客吃出新鮮。 另外,以草莓產業遠近馳名的台南善化區小新營,也有農民推出 ... 於 news.ltn.com.tw -

#91.嘉義縣「花姐上菜-花獻田園養生年菜」健康吃系列活動

「花姐上菜-花獻田園養生年菜」活動昨日上午11時在3級古蹟義竹鄉「翁清江宅」宅院,推出以嘉縣農特產品為食材設計的10道養生年菜,分別是富貴長紅─ ... 於 www.tynews.com.tw -

#92.田園海鮮餐廳|台北海鮮餐廳推薦|公司、家庭、朋友聚餐的好 ...

台北海鮮餐廳推薦-田園海鮮餐廳是許多公司聚餐跟招待客戶的激推台北台菜海鮮餐廳,地理位置在八德路跟建國北路附近,雖然捷運沒到,但是它的料理卻能 ... 於 tisshuang.tw -

#93.貝哥照玩誌- 第14 頁,總計77 頁- 旅行日和

【2021年菜外帶】彭園年菜預購,熱火現做限量100份(新店館). 2020.10.26. 【台東住宿推薦】IG網美民宿5選(簡約/田園/英倫風). 2020.10.06 ... 於 hiromishi.com -

#94.麗寶福容大飯店年菜外帶澎派上桌千元有找、除夕圍爐宴牛魔王 ...

推出中、西、日三種不同風味年菜,有象徵新年步步高升的招牌「港式蘿蔔糕、福粵傳香珍味佛跳牆、麗寶蒜子荷葉雞、田園極黑牛小排佐后里紅酒醬、順園 ... 於 ctee.com.tw -

#95.孜然田園牛肉卷【15分鐘年菜】有1 個一起做 - 愛料理

蔬菜與肉汁交融的美味!很多不愛吃蔬菜的朋友(尤其小孩子),總覺得吃菜如吃草。讓蔬菜搭配著肉一起吃,肉汁成了蔬菜的醬料;而蔬菜又能分解肉的油膩及增加清爽感。 於 icook.tw -

#96.年菜倒计时今天先炒豆沙炸酥肉阿公被馋到了乐颠颠围着厨房转 ...

年菜 倒计时今天先炒豆沙炸酥肉阿公被馋到了乐颠颠围着厨房转【Garden Time 田园生活分享】2023 1 (17.81 MB) ~ Free Download 年菜倒计时今天先炒豆沙炸酥肉阿公被馋 ... 於 resume.accesemployment.ca -

#97.台北海鮮餐廳》田園海鮮餐廳,聚餐桌菜推薦-龍蝦三明治/蜜棗 ...

這間田園海鮮餐廳隱身在八德路巷弄中,距離微風廣場或是忠孝復興捷運站, ... 2022彭園年菜外帶,除夕當天現煮,每間店限量100組預購,雙北年菜推薦. 於 lexie.tw -

#98.「花姐上菜-花獻田園養生年菜」健康吃系列活動 - 嘉義縣政府

年菜 食譜將公布在嘉義縣政府網站(www.cyhg.gov.tw),歡迎民眾上網參考。 「花姐上菜-花獻田園養生年菜」活動24日上午11時在3級古蹟義竹鄉「翁清江宅」宅院,推出以嘉 ... 於 www.cyhg.gov.tw