研究生是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦OtsuIchi寫的 箱庭圖書館(經典回歸版) 和PierreBourdieu的 馬內的象徵革命:藝術場域的誕生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站国家疾控局专项部署进一步做好2023年全国硕士研究生招生 ...也說明:今年研考组考防疫的总体考虑是什么? 2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。经教育部、国家卫健委 ...

這兩本書分別來自獨步文化 和群學所出版 。

大同大學 設計科學研究所 賴志純所指導 張靖爾的 服裝在文化上的創新與永續設計 (2021),提出研究生是什麼關鍵因素是什麼,來自於以人為本的設計、永續設計、服裝。

而第二篇論文國立臺北商業大學 企業管理系(所) 李慶長所指導 高瑞敏的 KOL 對消費意願影響之研究 (2021),提出因為有 KOL、消費意願、SOR模型的重點而找出了 研究生是什麼的解答。

最後網站硕士和博士的区别是什么(博士、硕士和研究生哪个学历高)則補充:在我们国家,研究生指的是我国国民教育序列的最高层次的教育,即小学生中学生大学生研究生这一序列;而其中研究生又分为两个层次:硕士研究生和博士研究生。

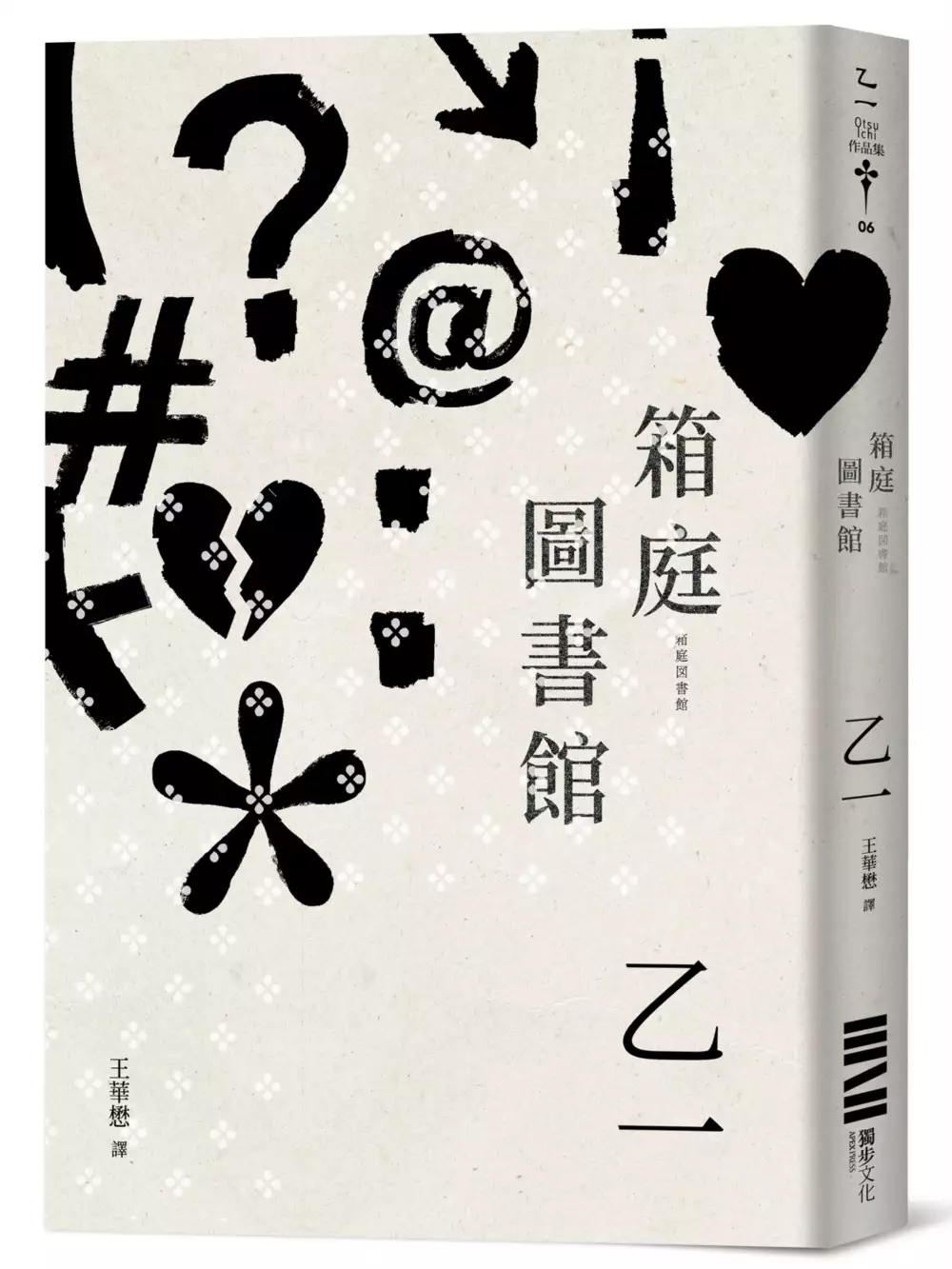

箱庭圖書館(經典回歸版)

為了解決研究生是什麼 的問題,作者OtsuIchi 這樣論述:

「只要跨出這一步,我們都會成為大人吧?」 ——乙一與青春和解的奇蹟之作 AMAZON.JP讀者4.4顆星大好評 日本《國王的早午餐》絕贊推薦 所有的故事都有重生的可能! 「乙一小說再生工廠」由【乙一ft.讀者】共同創作, 打造絕無僅有的連作短篇集 這裡是編織故事的小鎮。 寂寞的高中生、生活在黑夜的孩子、愛書成痴的圖書館員, 在雪地上共同寫下了名為奇蹟的故事…… 「既不是黑乙一,也不算白乙一的獨特之作」——台日讀者好評淚推 【內容簡介】 〈小說家栽培法〉 「H老師,如果你有看到這篇後記,記得通知我一聲!」 ——知名的作家山里秀太談起他的創作原點,必須特別感謝國小五年級時總是鼓勵自己寫

作的H老師,於是在他小說的〈後記〉特別向老師致意。 卻被愛書成痴的姊姊潮音發現了古怪的矛盾,作家的童年究竟發生了什麼事?他創作小說的初衷又是什麼? 〈上便利商店去!〉 不專業的搶匪闖進一間生意慘淡的便利商店搶劫,收銀機裡的營收少得可憐。 兩名趕著下班的店員乾脆建議搶匪拿點喜歡的零食回去吧,三人還聊起了喜歡的玉米棒話題, 看似即將皆大歡喜和平收場的搶案卻在巡邏員警走進店後起了變化…… 〈青春絕緣體〉 「沒錯,我很陰沉,那又怎樣?!」——偌大校園找不到容身之處的我,只能窩在文藝社裡寫寫小說。 和唯二的社員小山雨季子學姊,透過不入流的小說創作,以不堪入耳的文字進行交流,那是我唯一能自在說話的地

方。 直到學姊發現我寫的小說開始不大對勁…… 〈夢幻仙境〉 「每把鑰匙都有相對應的那扇門,只要打開就能抵達仙境。」 某天我撿到了一把銀色鑰匙,從此以後,尋找適合它的孔洞成了我最大的樂趣與冒險。 從教室的門、更衣室置物櫃、陌生人家到路邊的車子,上放學途中調查鎖孔成了我每日的例行公事,再也停不下來…… 〈王國之旗〉 「忘掉父母、拋棄他們給我的名字吧!」 每到夜裡,孩子們就會聚集在廢棄的保齡球館,企圖在大人以外的世界建立純真的天堂,而日間則回到家中「扮演」父母的好孩子。 一名離家出走的女高中生誤闖孩子們的黑夜王國,被迫在當個「孩子」或成為「大人」間做出抉擇…… 〈白色足跡〉 「平行世界那頭的我

,現在過得好嗎?」 孤身一人度過新年假期的研究生,在雪地上發現了憑空出現的足跡,難道真有平行世界的存在?! 半信半疑的他開始與足跡主人在積雪上寫字對話。他想知道,那個世界的他,一樣這麼孤單嗎? 【乙一小說再生工廠】 和讀者共同合作! 素人作+「乙一流」=「乙一小說再生工廠」出品的六篇溫暖珠玉小品。 2008年夏天,日本集英社為乙一推出特別企畫「乙一小說再生工廠」。 讀者主動提供曾投稿卻沒被採用的短篇小說,再由乙一挑出決定進行「再生」對象,將其解構再建構,搖身一變成「乙一流」的作品。 2011年3月終於完工出版,而素人原作則同步公開於官方網站上。 這些原本來自四面八方的小說點子,在重新組織、潤

筆與改寫後,成為看似獨立卻又彼此聯繫的連作短篇集。 【名家推薦】 ※日本書評佐佐木敦: 「若要問小說存在之必要,一個嶄新、溫暖且強有力的答案,就在本書裡。」 ※日本TBS生活情報節目《國王的早午餐》新書單元絕贊推薦! 國王的早午餐(王様のブランチ)的書籍介紹單元在日本有很大的影響力,上過這個單元的書籍的銷售量都會有立即顯著的提升。 ※AMAZON.JP讀者★★★★好評 當我翻著書頁,發現已經翻到最後一頁時,我不禁悲傷了起來。這本書就是有這麼好看。

──日本讀者‧clown

研究生是什麼進入發燒排行的影片

《創作者說》,每週四上線。每集節目會邀請創作者來跟大家聊聊他們的作品。可能是一本書,或是一部劇。歡迎你跟我一起來探索這些故事,背後的創作故事。

追蹤《研究生》 FB|https://www.facebook.com/pointsjourney

📍創作者

張維中|作家、Podcaster

🔖精彩節錄:

這一集邀請到遠在日本東京的台灣作家張維中,透過遠洋訪談,要來跟我們聊聊寫小說、散文、旅記的心路歷程,以及在日本生活十幾年的故事。

張維中提到,去日本生活的契機是對台灣的生活感到索然無味,不經開始思考這是不是自己想要的人生,原本預計去一年,因緣際會下決定留在日本生活。他說,一個人跟某個地方其實是有緣份的,有時候強求想留下來但不一定會成真,要有一些幫助你、磁場對的人,才有可能留下來。

台灣出版業環境已和過去大不相同,張維中也分享自己的體悟,他認為最初是喜歡做什麼,這件事情真的很重要,比方說他就是喜歡寫小說,寫小說帶給他的愉悅感這件事情不曾忘記,所以才有可能一直寫下來,然後它帶來的成就感也和做其他事是不一樣的。

今年九月下旬,張維中將出版新書《不在一起不行嗎?》,將探討不同年代對婚姻的看法,期待新書能獲得好成績,也希望日本疫情能漸漸明朗。

服裝在文化上的創新與永續設計

為了解決研究生是什麼 的問題,作者張靖爾 這樣論述:

隨著西方服飾普及,傳統服裝日趨沒落,和近年來,服裝對環境所帶來的巨大污染,本研究思索傳統服裝永續傳承及當前服裝永續議題的重要性與急迫性,採用「以人為本的設計」理論,針對服裝的文化特色、色彩等和服裝永續設計探討大專校院學生對服裝的文化創新及藍染傳統技術應用的看法。目的是嘗試透過研究,了解服裝藉文化的創新、推展並融入環保原則擴大市場、提升產業值,使服裝邁向永續經營的可行性。本研究透過因素分析、單因子變異數分析和結構方程模型,對384名大學生及研究生進行考驗、分析。 研究結果顯示,1. 參與者認同服裝可透過創新的設計吸引年輕的潛在消費者。2. 由於傳統藍染具天然可持續和色彩搭配變化豐富的特性

,參與者認同其有助於染色過程不使環境遭受破壞、認同其在使用上具有永續性。3. 在服裝永續設計方面,參與者認同服裝產品的永續性需求,同時也對減少廢棄服裝的數量表示支持。因此,整體設計過程以「人」為思考中心,參與者認同對於傳統服裝,可藉創新的設計,對於服裝環保議題,則可藉持續的關注與實踐,而達成服裝永續之目標。故「以人為本的設計」理論運用於服裝領域是有效的。研究最後建議,面對現今服裝永續的議題,唯有追求服裝在文化特色上能不斷創新、產品設計具可持續性、提升使用者滿意度和參與負責任的消費,多管齊下,方能促進服裝的永續發展。 故服裝在包含線條、配飾、色彩等方面的文化創新和服裝永續設計的相關研究結果

,驗證了以人為本的設計理論模型對服裝永續創新和可持續的貢獻;而對相關業者、服裝設計人員的產品開發,與消費者力行永續的消費也具有重要意義。

馬內的象徵革命:藝術場域的誕生

為了解決研究生是什麼 的問題,作者PierreBourdieu 這樣論述:

社會理論大師布迪厄 繼《區分》、《藝術的法則》之後 最重要的「文化社會學」、「作品研究」經典 ★書中附有42張馬內及同時期重要畫家的畫作彩圖,使讀者在鑑賞布迪厄的作品分析時,能夠圖文對照 「藝術是沒有理論的純粹實作。」──涂爾幹 十九世紀下半葉,法國藝術圈正湧現一場寧靜革命。官方支持的學院派繪畫遭受各路新興派別挑戰,包括最具代表性的印象派在內。其中,馬內(Édouard Manet)在「落選者沙龍」展出〈草地上的午餐〉,更為這場藝術運動吹響了號角。自此,人們不再期望藝術要承載宗教或歷史等宏大敘事,而是能更追求技巧與形式。自此,世人對於「何謂繪畫」的觀念起了徹底的轉變

。本書作者、知名社會學家布迪厄,將這種認知及實作上的變革,稱為「象徵革命」。 然而,象徵革命並非一蹴可幾,而是需要眾多條件才能達成。本書首先從「場域」的概念切入,探究革命發生的條件。當時,教育擴張導致學位過剩,連帶改變了創作者的人口結構,讓馬內為首的「異端」能吸納更多支持者。於是,原先被官方壟斷的審美標準,開始弱化並鬆動。另一方面,馬內出身上流社會所養成的「慣習」,以及他日後在沙龍、咖啡廳、畫室累積的社會「資本」,也都是他得以擔綱革命先知的條件。而這恰恰展現出象徵革命的弔詭:革命者往往是擁有優勢的人。 以此,透過分析畫作風格、評論家的論述、行動者的階級屬性,布迪厄從法國繪畫的案例,

見證現代藝術如何誕生。 本書由未完成手稿與課程講稿集結而成,課堂上不時穿插對聽眾來函的回應。因此,即便看似是一部未竟之作,本書反倒更能讓我們窺見這名思想家鍛造概念的過程。 佳句摘錄 ▊論象徵革命 .象徵革命[是]可在其秩序上類比於偉大的宗教革命〔…〕;在這世界觀的革命中而來的是我們各自認知和欣賞的範疇。──克里斯多福.夏勒 .這場著名的「象徵革命」,在大約1870年成功地以自由藝術推翻學院藝術。……在這就是象徵革命者:他完全承繼了一個體系,卻以其所擁有的,操縱其為體系所賦予的而回頭來對抗體系。……在自主領域的先進狀態中,也就是場域中,這是革命唯一的形式。──芭絲卡

.卡薩諾娃 .所謂象徵秩序,建立在社會結構與認知結構的符應上,當象徵秩序斷裂,也就意味著人們關於世界的經驗基礎,以及人們認為理所當然的正統之再現跟著斷裂,〈草地上的午餐〉這幅醜聞之作,乃被視為無意識的分析器:這幅畫迫使隱晦與被抑制的事物表現出來(尤其是透過評論「失望」的反應,這和有教養的公眾對於世界與性事的如何再現的看法有關,涉及他們的感知基模與深層的信仰。) ▊論連續性vs.斷裂 .馬內是在連續性中的斷裂,這是極為重要的:宗教上的斷裂和科學上的重大斷裂,其實都是整合性的斷裂,在斷裂的同時又把斷裂掉的整合進來。 .例如:人們在晚近時期的法國哲學注意到,雖然1950年代是

存在主義極盛的時代,但所有在這之後才逐漸明朗的思潮,也就是1970年代出現的,在1950年代早已存在了,只是還在萌芽或遭壓抑的狀態……單純地區分出連續或不連續,是錯誤的提問。 ▊論(藝術)場域 .這就是場域;其中的行動者擁有差異的、不平等的文學資本的形式,資本的分配結構是不平等的,在場域中有一系列的位置,在不同的位置上,有各自對於文學領域或藝術領域的立場。 .藝術世界如同所有「場域」形式的世界,根植於一個基本信仰,就是幻想(illusio),這樣的信仰主要是必須確定哪些發生在場域中的事是重要的。 .場域從來不是徹底自主的。因為藝術場域持續地依賴著國家、資助……等等。其保

有一種自主性,就是相對於從外部來的事物有一定程度的獨立性……自主的場域有能力折射來自外部的事件,依照其自身的法則對其加以改寫。 .基於場域之間的同源性(homologie)(例如藝術場域和權力場域之間),在一個場域內出現的革命,即使極為特定且受限在該場域,依照著雙效(coup double)的邏輯及場域的同源性,該革命也會從發生革命的場域牽連到其他場域,特別是政治場域。 .對於建立在某種限制額的學院秩序而言,數量的效果是最大的挑戰。超額的生產者以其行動支持革命發動者,尤其是透過異端展覽的組織,瓦解了原本維持學院壟斷的相互強化之信任網絡。這危機正是信任的危機。於是,場域就圍繞著學院端

……以及由畫家學徒與準備成為作家的波希米亞所構成的另一端,在這兩個對立端間漸漸生成。……當藝術家領域不再作為被一個團體控制的階序裝置來運作,投入壟斷藝術正當性這場競爭的場域,就漸漸自我形成。 ▊論馬內的慣習/資本 .馬內表現出來的屬性是同於古猶太教先知一樣的:雖出身於學者階級,他卻有揭發且偏離學院的能耐,使評審團陷入麻煩,不知該把他歸於無能與笨拙,或視他心存惡意想搞顛覆,然而他們看到的卻是欠缺學院的正統性。馬內是法官之子,庫屈賀的學生,怎麼看都是既聰明又有名的,至少在他的同儕中是如此……整個似乎顯示出他維持在布爾喬亞和學院秩序的矛盾性之間。 本書特色 ◆布迪厄為提出文化資本

與場域等聞名概念的學者,其代表作《區分》被國際社會學協會票選為20世紀前六大社會學重要著作。布迪厄發展的概念體系流傳甚廣,在社會學界、人類學界、哲學界、傳播學界、視覺文化研究等領域,都具有高度影響力。 ◆此書堪稱藝術史的翻案之作,不再將馬內歸類於印象派,而是從馬內的出身、人際網絡、畫作風格、與過往時期各畫家的關係等,將馬內定位成自成一格的象徵革命者。 ◆有別於既有的「作品研究」觀點,布迪厄並非單純從外部(如階級位置)定位馬內,也不只從內部(畫作內容)分析,而是融合兩種視角,轉而以場域的概念,主張藝術具有相對自主性,同時剖析馬內離經叛道的慣習,又是如何促成這個新興的場域站穩腳跟。

◆對藝術場域的研究可作為對其他場域的研究之示範,因而有助於讀者瞭解在分化複雜的社會之下,各種專業領域如何運作。 各界迴響 「他的作法不是像紀念碑或不可觸及的傑作般地留存。因他的緣故,我們得以穿透到社會學家工作室的深處,在其中,作者站在讀者的一方,並經常在課堂聽寫之前,割開防護的盔甲。」──克里斯多福.夏勒(巴黎第一大學當代史名譽教授) 「有鑑於這課程在作者生命裡的位置,這大綱就成了反身性思考的高潮、革命性沉思的頂峰,整個是為理解一名革命性的藝術家而建置起來,而發明的一種形式,即如在他描述馬內畫作的那種動亂之同時,布迪厄也加入了自己的畫像。」──芭絲卡.卡薩諾娃(文學批評家)

「雖然布迪厄常被詮釋成社會再生產的理論家,《馬內》卻提出了對於文化變遷的動態解釋,相較於他先前探討文化生產的著作,本書可說是更加成熟。 《馬內》讓我們看見的是成形中的思想家,而不是一名先知。在兩年的課程中,布迪厄坦白承認對於開啟這麼大的研究計畫,他充滿了焦慮即懷疑。對於課堂上他沒時間或不知該如何回答的問題,他也總是念茲在茲。 本書提供的不只是理論的陳述,而是讓我們感知他的人格,以及他的知識實作。」──Ben Merriman(堪薩斯大學公行系助理教授) 「作為歷史研究,《馬內》栩栩如生地展示了關於該年代作者群的大量知識。關於馬內如何在沙龍獲取並鞏固社會資本,此書的描述亦相當

豐富,深入許多細節。 我認為此書的主題應能引起廣大、跨學科的讀者感到興趣。」──Christopher Thorpe(艾希特大學社會學教授)

KOL 對消費意願影響之研究

為了解決研究生是什麼 的問題,作者高瑞敏 這樣論述:

摘要論文名稱:KOL 對消費意願影響之研究校所別:國立臺北商業大學 企業管理系(所)畢業時間:110 學年度 第一學期研究生:高瑞敏頁數:70學位:碩士指導教授:李慶長隨著互聯網科技的興起與不斷普及,以及科技與媒介環境的不斷發 展,這也催生了許多新興的文化和群體,例如線上直播等一系列產業也蒸 蒸日上。越來越多的商家逐漸意識到 KOL 行銷模式的重要性,便紛紛開 始投入 KOL 行銷。KOL 的內容、形式和特徵也在不斷更新與擴展,逐漸 從線下群體過渡到線上群體。伴隨網紅經濟這一新型商業模式的崛起,自 媒體的興起和粉絲經濟的壯大,KOL 突顯出自身的價值與影響力,並對社 會與消費者產生了一系列巨

大影響。本文以 KOL 與消費者為切入點,根據 SOR 理論構建問卷,並且通過 向社會發放問卷調查並收回相關數據,最後使用 SPSS、PLS 等軟體進行 分析,從而探討 KOL 對消費者的行為會產生何種影響。主要探討 KOL 專 業度、口碑等方面對消費者知覺價值、信任等行為產生的影響,進而是否 會影響消費者的購買意願與親友推薦。研究結果顯示,KOL 專業度會正向影響自身的口碑、消費者信任與知 覺價值;KOL 的口碑會正向影響消費者的信任與知覺價值;而信任與知覺 價值均會正向影響消費者的購買意願與親友推薦。本研究結果可供 KOL 與相關業者經營上的參考。關鍵字:KOL、消費意願、SOR 模型

研究生是什麼的網路口碑排行榜

-

#1.爲何稱呼碩士是研究生,而博士卻直呼博士?竟藏這麼多貓膩

哈嘍大家好,我是你們的小編陳三,很開心又和大家見面了,說到研究生我們都非常熟悉了,是本科之後的一種學歷,我們也可以稱呼爲碩士,其實碩士的全稱 ... 於 ppfocus.com -

#2.本科上面是什么学历?研究生分为几种? - 远程教育新闻

本科上面是什么学历——本科上面是研究生学历。研究生分为两个层次:硕士研究生、博士研究生。研究生是学历,而学士、硕士、博士是学位。 於 www.zhijin.com -

#3.国家疾控局专项部署进一步做好2023年全国硕士研究生招生 ...

今年研考组考防疫的总体考虑是什么? 2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。经教育部、国家卫健委 ... 於 www.xinhuanet.com -

#4.硕士和博士的区别是什么(博士、硕士和研究生哪个学历高)

在我们国家,研究生指的是我国国民教育序列的最高层次的教育,即小学生中学生大学生研究生这一序列;而其中研究生又分为两个层次:硕士研究生和博士研究生。 於 www.allkaoyan.com -

#5.读博士可能后悔四年,不读可能后悔一辈子 - Redian新闻

在毕业的硕士研究生和本科生之中,个人认为他们绝大部分人不知道科研是怎么回事。虽然,很多情况下,一个博士做的某些工作,一个本科生,甚至小学生都能做 ... 於 redian.news -

#6.英國的研究生和學士學位 - SI-UK

什麼是碩士學位(Masters degree)? 在成功完成了本科學位課程後,學生們就可以繼續攻讀研究生或碩士學位課程。與其他國家的兩年制 ... 於 www.studyin-uk.hk -

#7.研究生之后是什么学位 - 奥鹏学习系统

研究生是 高等教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校和研究生培养资格的科研机构开展,研究生为中国高学历。 研究生之后是什么学位 ... 於 www.iopen.com.cn -

#8.什么是碩士和博士之間的區別?美國研究生院,如何選擇呢?

大學畢業後,在美國讀研究生,碩士一般1--2年程度;博士一般5-7年。這一次,兩者之間的成本差異是相當大的,如果我們要更好的就業機會,我相信我們不會 ... 於 appearsagai.pixnet.net -

#9.华东师大召开2022年研究生工作秘书培训暨工作研讨会

他强调,研究生是学校卓越育人的主体,是卓越学术的主要贡献者,做好研究生教育的管理工作对学校培养拔尖创新人才具有重要意义。吴健指出,研究生工作 ... 於 www.ecnu.edu.cn -

#10.研究生文憑和碩士學位的區別:當前的學校新聞

什麼是碩士學位? A 碩士 是大學或學院授予的學位。 這是在完成學習課程後,證明對特定研究領域或專業實踐領域的 ... 於 www.currentschoolnews.com -

#11.本科及本科以上的学历是什么学位?您都知道吗?

本科是学士学位,学历是本科,本科以上是硕士,属于研究生学历。我国的学位有:学士学位,硕士学位,博士学位;我国的学历有:小学、初中、高中(包括: ... 於 m.sohu.com -

#12.【一線採訪】待遇差多地醫學院專碩生發起抗議| 規培

他說,「我在東北的同學一個月好像只有研究生的600塊生活補助,一年只給發十個月,也就6,000塊錢,這是國家給的。其它獎學金什麼都沒有,就離譜。」 馬強 ... 於 www.epochtimes.com -

#13.硕士(研究生学位)_搜狗百科

研究生 与硕士生的区别是什么? 4020观看. 06:14. 专业硕士和学术硕士有什么区别,哪类考生 ... 於 baike.sogou.com -

#14.最高學歷:研究生(Postgraduate)是高等教育 - 華人百科

研究生 (Postgraduate)是高等教育的一種學歷,以研究生為最高學歷,研究生畢業後,也可稱研究生,含義為具有研究生學歷的人。大學部畢業後可以通過考核繼續讀碩士研究生 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#15.你好,研究生专业为法律(非法学),法学门类和法学类是否包含 ...

你好,研究生专业为法律(非法学),法学门类和法学类是否包含法律(非法学) ... 2022.12.08; 您好,我想问的是如果只有国外硕士学历,没有本科毕业证和 ... 於 www.chinagwy.org -

#16.研究生教育 - MBA智库百科

研究生 教育(Postgraduate Education)研究生教育是以科學研究為主要學習手段,以獲取碩士以上學位為目標的大學本科後高等教育。在這個定義中包含著三層意思,第一, ... 於 wiki.mbalib.com -

#17.研究生科研必备| 自由微信| FreeWeChat

来源丨量子科学论小时候的你肯定见过一个黑乎乎的东西,摸起来很硬。但是遇热就会变软,甚至是具有流动性。它经常会被放在一个黑暗的角落里,无人问津! 於 freewechat.com -

#18.学历学位填硕士还是研究生硕士的学历学位怎么填 - 天气预报

填硕士研究生。硕士是一个介于学士及博士之间的研究生学位,拥有硕士学位者通常象征具有基础的独立的思考能力研究生又分为两个层次:硕士研究生、博士 ... 於 www.tianqi.com -

#19.MBA是什么- 在职研究生招生信息网

MBA是工商管理类硕士研究生学位。并且能够培养胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才,兼具理论与实践 ... 於 www.eduego.com -

#20.為何要稱指導教授為「老闆」?10個研究生都經歷過的崩潰時刻

基本上,剛得知考上研究所的消息,準研究生就會開始找指導教授了,但不是每個人都能那麼順利找到,教授拒收、不理人都是常有的事,因此常有網友發文求助學長姐,詢問有哪些 ... 於 www.storm.mg -

#21.研究生和硕士生是一样吗?哪个比较好考 - 新浪教育

研究生和硕士是一种包含关系,研究生分为硕士研究生和博士研究生。研究生是中国的最高学历,硕士是介于学士及博士之间的研究生学位。拥有硕士学位者通常 ... 於 edu.sina.cn -

#22.什麼是碩士學位?

碩士學位是在學士學位或科學學士等本科學位完成後獲得的一種研究生學位。 通常情況下,碩士學位課程需要大約30學分的課程學習,並且需要2年的學士學位以外的全日制學習 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#23.【沸得起系列】香港碩士學位課程值得讀嗎? - YouTube

[0:10] Introduction[0:21] 什麼是Master?[2:05] Master有什麼用?[2:08] 係咪 ... 對於碩士的嚮往 ︱ 研究生是什麼 ? ︱ 我的夢想就是拿一個碩士 ... 於 www.youtube.com -

#24.长江大学研究生院:贯彻“六新”教育理念谱写研究生教育新篇章

呈现出招生规模不断扩张、生源结构持续优化的喜人局面。 培育并进强化研究生导师团队建设新举措. “导师是研究生培养第一责任人。”高素质的研究生,离不开 ... 於 article.xuexi.cn -

#25.研究生是碩士學位嗎? - 雅瑪知識

研究生是 包括碩士生和博士生的,統稱為研究生,因為他們都是搞研究的! 研究生和碩士生是一個意思嗎? 不是。研究生分為碩士研究生和博士研究生,碩士生 ... 於 www.yamab2b.com -

#26.本科生,研究生,博士,博士后,怎样的一个逻辑?你知道?

本科毕业--学士学位硕士研究生毕业--硕士学位博士研究生毕业--博士学位博士毕业之后,还可以读博士后,但那不是一种学位,而近似是一种工作经历。 於 www.bilibili.com -

#27.全国高等中医药院校本科复习应试及研究生入学考试指导丛书/中医内科学

肝胆病证典型例题分析例题:颤震的辨证及治疗的关键是什么?分析:针对该问题应首先明确何为顫震,顫震为一慢性疾患,以头部,肢体摇动顫抖为主要临床表现,一般无发热神昏及 ... 於 books.google.com.tw -

#28.什么是研究生制度?-柠檬留学,日本大学SGU,赴日读研,日本 ...

研究生是 为考硕士或博士的学生而设的,是考前的预备阶段。在正式入学考试前,在教授的指导下、在研究室里学习、研究以及备考。 已有433 ... 於 www.ningmengliuxue.com -

#29.研究生与本科生-差异和比较- 博客2022 - 家

研究生 和本科生有什么区别? 在美国,本科生或“本科生”是指在大学或大学攻读学士学位(通常为4年)或在学院,社区学院或职业/技术学校攻读2年学士学位的学生。 毕业... 於 cn.weblogographic.com -

#30.2023年全国硕士研究生招生考试组考防疫工作答记者问

今年研考组考防疫的总体考虑是什么? 2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。经教育部、国家卫健委 ... 於 www.heao.com.cn -

#31.mpacc是什么學歷?是研究生嗎? - 考研營

以下是《好6789》的回答:. mpacc是什么學歷? 是碩士研究生學歷,畢業獲得雙證。 該專業需要以專業碩士方式報考,報考需滿足報考條件,并參加全國統一 ... 於 www.jsldlamp.com -

#32.研究生文憑是什麼級別| 世界學者中心

什麼是研究生文憑? 研究生文憑是一種高等教育資格證書,通常在完成學士學位後學習。 最常見的研究生文憑包括工商管理碩士(MBA)、哲學博士(Ph.D.) 和教學文學碩士(MAT) ... 於 worldscholarshub.com -

#33.研究生/聽講生/科目等履修生| 日本留學 - 日本見聞錄

研究生是 短期從事特定的專門研究工作的在學者,是日本獨特的制度,一般日本大學及研究所皆有此制度。 於 www.zipangguide.net -

#34.不懂就问,东南大学研究生是什么水平? - 卓明谷- Stage1st

东南大学的研究生,在国内算什么水平呢? 不懂就问, ... 在国内不好说,在s1应该是一人之上,万人之下了 ... 研究生不能只看学校了,还得看专业。 於 bbs.saraba1st.com -

#35.研究生硕士博士的区别是什么 - 奥鹏教育

研究生 包括两类,硕士研究生和博士研究生。前者指的是在读完本科之后,考取了研究生继续攻读硕士学位,而后者指的是本科和硕士毕业后,继续攻读博士生 ... 於 m.open.com.cn -

#36.文化程度怎么填写是写研究生还是硕士 - 环俄留学

文化程度应填写研究生。研究生是学历,硕士是学位,文化程度应该填学历。文化程度从大类上可分为研究生、大学本科(简称:本科)、大学专科和专科学校、中等专业 ... 於 www.huane.net -

#37.台灣碩士為何要寫論文?歐美研究生不寫論文怎麼畢業?

如果學生的目標是攻讀博士學位,或是想在未來從事研究性質的工作,便可以選擇學術型碩士中的論文碩士,在指導教授的帶領下進行深入的研究。 非論文碩士的 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#38.一位退休的日本老人决定来中国读研究生 - 虎嗅

今天的厚谷就读于清华的计算机系。他的课不多,只有两门需要算学分,一门叫做智能系统与机器人,另一门是博弈论。40年 ... 於 www.huxiu.com -

#39.2006硕士学位研究生入学资格考试: 逻辑考前辅导教程 / 周建武主编

第二,比喻要明白易懂,使人一看就知道比喻所含的是什么道理。 2 )直接证明与间接证明( 1 )直接证明第 12 章证明与反驳直接证明就是从论据的真实直接推出论题的真实的一 ... 於 books.google.com.tw -

#40.什麼是研究生 - 快遞百科

在美國,研究生(graduate student)通常是指在研究所的博士或碩士研究生,而不包括在醫學院攻讀「醫學博士」(Medicin? Doctor, Doctor of Medicine) ... 於 powellng61m3.pixnet.net -

#41.學位授予法 - 全國法規資料庫

本法 107.11.28 修正之第 4 條及第 5 條第 1 項之施行日期由行政院定之。 法規類別:, 行政> 教育部> 高等教育 ... 於 law.moj.gov.tw -

#42.別再問我什麼時候畢業!網友熱議研究生最怕遇到的10大惡夢

基本上,剛得知考上研究所的消息,準研究生就會開始找指導教授了,但不是每個人都能那麼順利找到,教授拒收、不理人都是常有的事,因此常有網友發文 ... 於 udn.com -

#43.学历最高级别是什么(研究生是最高学历吗) | 马来西亚留学网

平时我们可能经常听说什么博士、教授、博士后、院士,而你真的知道他们的区别吗? 我国的学历从低到高分别是:小学、初中、高中、大学、研究生。换句话来 ... 於 www.thliuxue.com -

#44.硕士研究生英语学位课程考试: 翻译、写作指导与练习

非英语专业硕士研究生英语学位课程考试英译汉样题(原国家教委) It has become increasingly clear that the United States must find methods to control inflation ... 於 books.google.com.tw -

#45.學士、碩士、博士有什麼區別?為什麼要讀研究生? - 楠木軒

學士是本科學歷,碩士是碩士研究生學歷,博士是博士研究生學歷,這是三者最大的區別所在。 學歷層次的不同決定着今後的人生髮展軌跡,畢竟學歷是今後找 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#46.研究生跟硕士生是一个学位吗? - 知乎

研究生是 学历,是我国学历教育的最高阶段,包括硕士研究生学历和博士研究生学历;. 硕士是学位的一种,我们的学位有三种,由低到高分别是学士学位,硕士学位和博士学位 ... 於 www.zhihu.com -

#47.“毕业也拖延一下”,研究生晒和导师聊天记录,尴尬、卑微又好笑

如果遇到了很好的研究生导师还好说,充满轻松幽默的语气,会让大家减轻不少压力,如果是严厉的研究生导师,简直同学们瑟瑟发抖。 网上研究生晒出和导师的 ... 於 www.yoojia.com -

#48.本科和研究生学位有什么区别? - Study in the USA

硕士学位通常需要两年时间才能完成,并且可以在学士学位后的任何学习领域完成。博士学位是学生可以在特定专业领域持有的最高学历证书,并且可能需要比任何 ... 於 www.studyusa.com -

#49.读研是什么意思 - AEIC学术交流中心

1、研究生是高等教育的一种学历,通常是由具有硕士点、博士点的普通高校和研究生培养资格的科研机构开展。研究生是最高学历,研究生毕业后就可以拥有 ... 於 www.keoaeic.org -

#50.碩士研究生_百度百科

碩士研究生,即攻讀碩士學位的研究生。碩士研究生是本科之後的深造學歷,與本科生相比研究生教育更注重培養學生的研究問題和分析問題的能力,特別是該學科科研教學的 ... 於 baike.baidu.hk -

#51.硕士和研究生有什么区别研究生是硕士吗_高三网

研究生是 总的名称,包含硕士研究生和博士研究生,所以说研究生和硕士是包含关系。硕士研究生毕业拿到学位之后就是硕士,博士研究生毕业拿到学位之后才能叫做博士,在硕士 ... 於 www.gaosan.com -

#52.臺灣博碩士論文知識加值系統 - 國家圖書館

版面黃色. 切換版面黃色. 版面藍色. 切換版面藍色 · 一般民眾 · 研究人員 · 校院系所及研究生 ... 論文名稱 研究生 指導教授 口試委員 關鍵詞 摘要 參考文獻 不限欄位 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#53.计算机科学与技术学科硕士研究生教育 - 第 163 頁 - Google 圖書結果

教:为了培养出自己的品牌人才,应该执行的是什么样的教学。 ... 加强交流 10.2 交流是培养优秀研究生的一个非常重要的途径,其作用是其他形式难以取代的。 於 books.google.com.tw -

#54.我国硕士研究生的4种分类方法 - 广东省教育考试院

专业学位教育的突出特点是学术型与职业性紧密结合,获得专业学位的人,主要不是从事学术研究,而是从事具有明显职业背景的工作,如工程师、医师、教师、律师、会计师等。 於 eea.gd.gov.cn -

#55.硕士和研究生是一回事吗?其实很多人都叫错了! - 腾讯网

研究生是 学历指的是拿到研究生毕业证的人,现在能拿到研究生毕业证的方法就是10月考研。有全日制和非全日制,他们的区别是授课方式不一样,录取分数线和 ... 於 new.qq.com -

#56.研究生、硕士生和博士研究生,有什么区别? - 网易

研究生是 教育的一种学历,包括硕士研究生和博士研究生,而硕士和博士指的是学位,只有硕士研究生个博士研究生毕业了获得学位证书才能算是硕士和博士。 於 www.163.com -

#57.如何撰寫畢業論文——給人文學科研究生的建議

有些論文之所以不幸夭折,正是因為沒有用這四個顯而易見的準則找出最初的問題。 1 接下來的章節,我會試著提供幾個建議,以讓學生寫出他知道怎麼寫、而且有能力寫的論文。 於 books.google.com.tw -

#58.[自問] 研究所與研究生的意義

這種結果來自於幾乎每個大學畢業生都要考研究所,也就沒有機會去思考研究所到底是什麼,造成的就是研究生心智嚴重弱化的情形。 大環境要求碩士學歷,學生也順應潮流。但 ... 於 sex.ncu.edu.tw -

#59.招生工作相关问答|常见问答|综合服务 - 上海财经大学研究生院

问:报考硕士的学历要求是什么? 答:具有国家承认的大学本科毕业学历的人员或国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、 ... 於 gs.sufe.edu.cn -

#60.研究生和硕士是一个意思吗?有什么区别? - 中国教育在线

研究生和硕士是一种包含关系,研究生分为硕士研究生和博士研究生,而且从各自所属类别来看,硕士是学位,研究生是学历。 研究生属于高等教育的一种 ... 於 www.eol.cn -

#61.研究生-远智教育官方网站

全日制研究生是通过高等院校和科研机构举办的硕士研究生和博士研究生招生考试来进行招生,学制最少为2年或3年;非全日制研究生在2017年以前主要是指在职研究生,主要通过十 ... 於 www.yzou.cn -

#62.碩士、博士、博士後、研究生之間的區別是什麼? - 每日頭條

是指在獲得博士學位後,在高等院校或研究機構從事一定時期科學研究工作的學歷。也指在博士後流動站或博士後科研工作站進行專題研究的人員。 博士後不是 ... 於 kknews.cc -

#63.【ㄇㄇ樣】研究生是不是都很閒呀|一日研究生 - YouTube

研究生 這麼閒那就大家都來當 研究生 啊!陳百祥快找我去當一日研究員企劃啦!☑訂閱這個不太會吵到你的頻道:http://ppt.cc/x7zEN☑拍攝器材及剪輯 ... 於 www.youtube.com -

#64.本科、研究生、博士生、博士后有什么区别(哪个学历高)

高考想必是每个人都不会忘记的事情,考上了就是本科生,没考上就是大专生。大学有本科和专科之分,近些年来,高考报名的人数越来越多,很多新的学校都 ... 於 www.gaojipro.com -

#65.研究生的意思|汉典“研究生”词语的解释

研究生 (Postgraduate)是高等教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校和研究生培养资格的科研机构开展,以研究生为最高学历,研究生毕业后,也可称研究生 ... 於 www.zdic.net -

#66.什麼是研究生? 定義,概述,差異- - Kiiky

研究生 上課以鞏固他們的本科教育,並獲得第二個學士或碩士學位。 少數研究生繼續深造。 因此,研究生的目的是為他們專業領域的知識和研究的未來做出貢獻。 於 kiiky.com -

#67.硕士研究生学历(硕士是什么学历) - 韩流号

硕士研究生,即攻读硕士学位的研究生,简称硕士生,人们在日常生活中所说的考上了硕士,指的正是硕士研究生。... 本文目录. 硕士是什么学历; 学历填硕士 ... 於 www.hanliuhao.com -

#68.硕士- 快懂百科

硕士是一个介于学士及博士之间的研究生学位,拥有硕士学位者通常象征具有对其专注、所研究领域的基础的独立的思考能力。在我国硕士研究生分为全日制和非全日制两种, ... 於 www.baike.com -

#69.「研究生、研究所」英文是?graduate? postgraduate? master?

You are currently viewing 「研究生、研究所」英文是?graduate? postgraduate. 唷齁~大家好,歡迎來到英文庫,我是Min ,今天咱們要來搞定的是 ... 於 english.cool -

#70.研究生的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

大學畢業或具有同等學力,或修畢本科相關的學分,通過研究所招生考試,進一步研究高深學問的學生。可分為碩士班與博士班兩級。 重編國語辭典. 解釋. 研究生是指獲得學士 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#71.PS是什么?PS/SOP/PHS区别是什么? - 国际竞赛

展示个人经历时,需要有足够的事实依据去证明,让观点言之有物。 Career goal 职业规划部分:. 你的学术规划和职业规划是指研究生学习的长短期职业目标 ... 於 www.jingsailian.com -

#72.硕士研究生是什么意思 - 高顿教育

硕士研究生是本科之后的深造学历,与本科生相比研究生教育更注重培养学生的研究问题和分析问题的能力,特别是该学科科研教学的能力。 硕士是一个介于学士及博士之间的 ... 於 m.gaodun.com -

#73.兩會|博士研究生畢業愈來愈難? 委員建言畢業時間應彈性化 ...

全國政協委員徐景坤建議,現行碩士研究生招生模式錄取方式較單一,仍是唯分數論,且報考碩士研究生的考生只能選擇一所志願學校,對考生風險極大也不公平。 於 www.hk01.com -

#74.中大博士生,涨薪!_资讯 - 高校人才网

此次修订是中山大学贯彻教育部等部委《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》(教研〔2020〕9号)和《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财 ... 於 www.gaoxiaojob.com -

#75.德州农工大学研究生需要满足什么申请条件 - 出国留学

德州农工大学研究生申请条件是什么. 院校简述. 德州农工大学Texas A&M University是美国的高等院校,坐落在美国德克萨斯州,德 ... 於 m.liuxue86.com -

#76.碩士生和博士研究生到底有什麼區別,你能區分嗎?

本科之後的深造課程,與本科生相比研究生教育更注重培養學生的研究問題和分析問題的能力,特別是該學科科研教學的能力。 碩士是一個介於學士及博士之間的 ... 於 www.gushiciku.cn -

#77.教育部臺灣學術倫理教育資源中心

教育部臺灣學術倫理教育資源中心旨在培養高等教育師生良好的學術倫理涵養,確保學術活動的合宜性及合法性,主要開發學術倫理教育之課程內容、數位教材、 線上檢核, ... 於 ethics.moe.edu.tw -

#78.自考研究生读几年2023年自考考研的报名条件 - 安徽华图

自考研究生一般读2到3年,其中学术型硕士多数都是3年,也有2年半的。专业型硕士多数是2年,也有学校是3年的,通过考试和面试后就可以进入自己考进的院 ... 於 ah.huatu.com -

#79.科学网-本科生与研究生的教学区别-顾伯洪的博文

每年秋季学期教学任务繁重,我同时开设本科生和研究生的专业大课。在高校讲台上站了25年,我认为两者教学的区别主要是:内容的稳定性、考核的完备性和课堂 ... 於 wap.sciencenet.cn -

#80.如果讓我重做一次研究生

我是台大歷史研. 究所畢業的,所以我的碩士是在台大歷史研究所,我的博士是在美國普林斯頓大. 學取得的。我想在座的各位有碩士、有博士,因此我以這兩個階段為主,把我的. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#81.研究生一定要知道的— “秘密”. 前言 - 陳鍾誠

本文是寫給在台灣的碩士與博士學生看的,大學生也不妨一看。尤其是在做專題之前,但是本文所提到的研究評量標準,包含點數制與學術衡量角度,通常教師並不會加諸在專題 ... 於 ccckmit.medium.com -

#82.学历一栏填硕士还是研究生 - 学梯教育

学历填硕士研究生。国内的学历和学位是分开的:大学学历是指专科、本科、硕士研究生、博士研究生;大学学位是指学士学位、硕士学位、博士学位。 於 www.xueti.com -

#83.计划去加拿大读研究生,需要提前准备什么? - 新东方前途出国

雅思是加拿大的大学报考时主要的一种语言考试。在学生们开始申请学校之前,要先确定学校可以用哪些考试成绩来报考。一般来说,研究生的报考需要有6.5 ... 於 liuxue.xdf.cn -

#84.成为优秀日语专业研究生,需要什么能力?

无论是预备日语专业考研的同学,还是正在备考的同学,想要成为一名优秀的日语专业研究生,都会有一个疑问:. 日语专业考研,考查的到底是什么能力? 於 jp.hjenglish.com -

#85.Q&A:硕士和研究生的区别是什么? - 搜狐

研究生是 学历,是高等教育的一种学历。研究生分为两种,一个是硕士研究生,一个是博士研究生,两者都称为研究生。 在我国,研究生分为 ... 於 www.sohu.com -

#86.你是真的想要考上日语研究生吗? - 沪江网校

无论是预备日语专业考研的同学,还是正在备考的同学,想要成为一名优秀的日语专业研究生,都会有一个疑问:. 日语专业考研,考查的到底是什么能力? 於 m.hujiang.com -

#87.在職碩士有用?政界人物論文抄襲凸顯哪些亂象? - 遠見雜誌

今年以來,林智堅、鄭文燦、蔡適應等國內眾多政治人物,連爆論文抄襲事件,對國內大學的學術聲譽帶來重大衝擊。當台灣每3位研究生,就有1位是碩士在職 ... 於 www.gvm.com.tw -

#88.碩士生和博士研究生,有什麼區別,學歷上差別大嗎? - 壹讀

首先官方的說,研究生(Postgraduate)是高等教育的一種學歷,我國高等學歷教育分為三個學歷層次:分別為專科,本科,研究生,而研究生學歷為最高學歷 ... 於 read01.com -

#89.为什么硕士叫研究生,博士直接叫博士? - 脉脉

在大多数高校里,硕士研究生已经是在校生的主要成分之一,大家互称研究生,或者具体说某某是研一、研二、研三学生,在完成硕士论文答辩之前,谁也不是硕士,而只是(硕士) ... 於 maimai.cn -

#90.華西醫院一研究生猝死崗位年僅23歲 - 新唐人電視台

大陸微博網文披露,這名碩士是泌尿外科研究生一年級學生,在兒童外科的普外組實習,這個組被稱為「半夜12點讓實習... 於 www.ntdtv.com -

#91.关于遴选2023年全国硕士研究生入学考试监考人员的通知

各学院(含招生单位),各单位:2023年全国硕士研究生入学考试将于2022年12月24日—26日进行。研究生入学考试是选拔高层次人才的国家级重要教育考试, ... 於 www.cumt.edu.cn -

#92.研究生的意思- 漢語詞典

研究生 (Postgraduate)是高等教育的一種學歷,以研究生為最高學歷,研究生畢業 ... 本科畢業后可以通過考核繼續讀碩士研究生,而碩士研究生可以繼續攻讀博士研究生。 於 www.chinesewords.org -

#93.處室簡介 - 中國醫藥大學研究生事務處

研究生 事務處」為配合達成本校建構--「專業且人文、基礎與臨床研究並重、小而美的頂尖醫學大學」之目標,成立於103學年度,對研究生的養成教育規劃,是以結合國家與本校所 ... 於 gsa.cmu.edu.tw -

#94.国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士

论文评阅人应是责任心强,学风正派,在相应学科领域学术造诣较深,近年来在科学研究中有成绩的专家。聘请的论文评阅人中至少有一位是学位授予单位和申请人所在单位以外的 ... 於 www.moe.gov.cn -

#95.生命中的重要他人——导师之于研究生 - Google 圖書結果

从群体的角度,他们是一群新生,他们登记报到成为本校的一名研究生,他们是一群比本科生成熟一些的群体,他们好管理多了,他们更擅长管理自己的学术和生活,他们有很多共性; ... 於 books.google.com.tw -

#96.本科、研究生、學士、碩士、博士、博士後怎樣區別? - 今天頭條

平時大家都知道,經過高考錄取後就上大學了,大學又有專科和本科之分,大學生一般指的是本科生。大學本科畢業是否就是學士呢?普通人知道比本科更高的 ... 於 twgreatdaily.com -

#97.碩士與博士的差別?為什麼要讀研究所? - Wordvice

碩士學業的目的是教會研究生從事未來職業所需要的專業知識和技能。博士學業的目的則是培養研究生的批判性思維能力、分析能力和學術寫作能力,因此通常 ... 於 blog.wordvice.com.tw