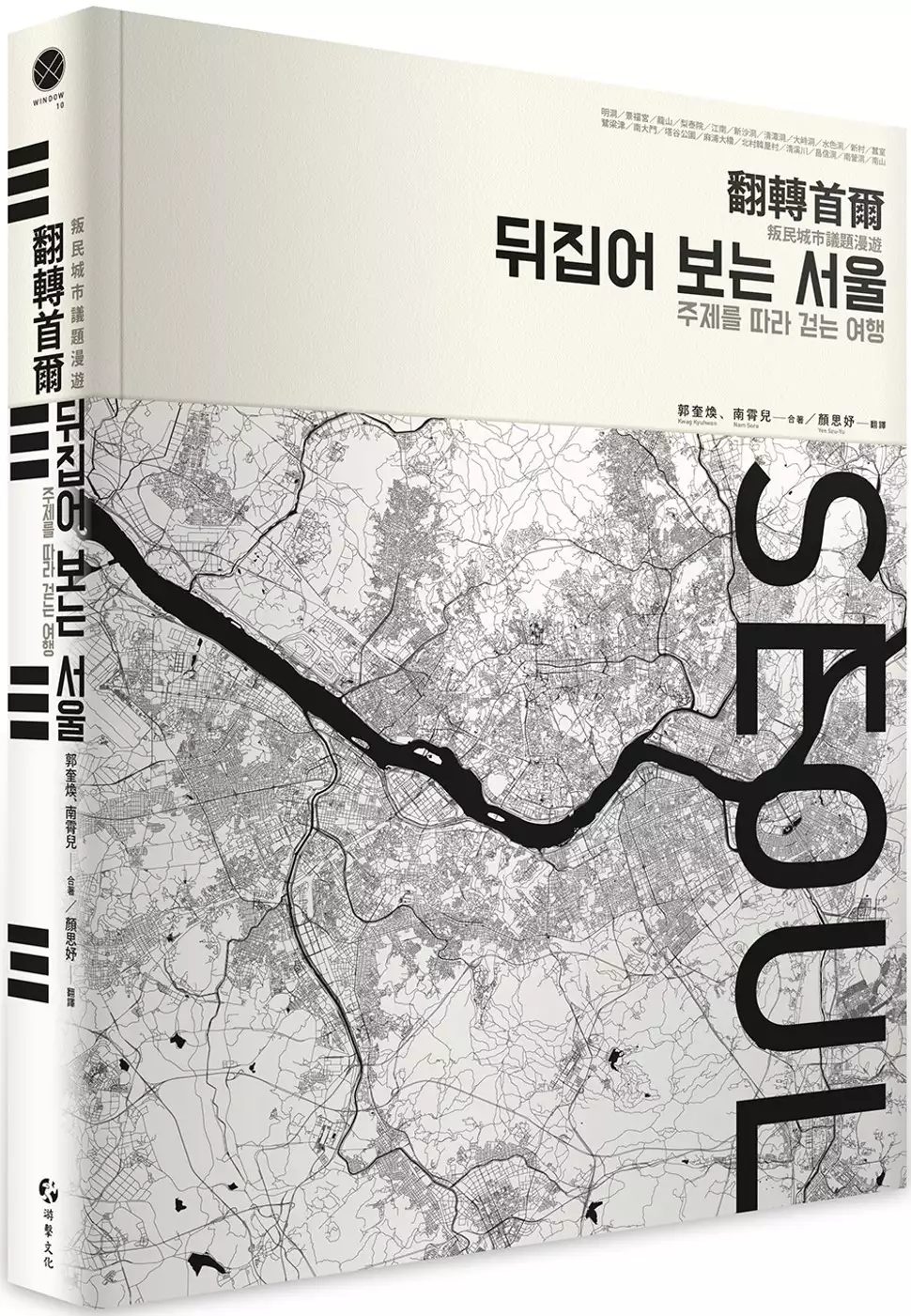

美軍宿舍群歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭奎煥,南霄兒寫的 翻轉首爾:叛民城市議題漫遊 和朱戎梅的 戀戀眷情:憶水交社今昔都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歷史那一刻|美軍眷舍頹圮與重生|華視新聞雜誌也說明:陳沿佐採訪/撰稿鄭至惟攝影/剪輯 / 台北市. 您去過陽明山賞花嗎?您知道陽明山山仔后社區,有著占地13公頃,全台規模最大的美軍宿舍群嗎?1950年代, ...

這兩本書分別來自游擊文化 和黎明文化所出版 。

中國文化大學 建築及都市設計學系碩士在職專班 黃奕智所指導 王升宏的 保存城市歷史記憶與推動都市再發展之策略研究- 以陽明山美軍宿舍群為例 (2015),提出美軍宿舍群歷史關鍵因素是什麼,來自於美軍宿舍群、歷史建築保存、城市再發展、經營策略。

最後網站陽明山美軍宿舍群則補充:關連之具有歷史,文化,藝術,科學價值之口傳,文獻資料或生活,儀式行為. 一、戦後東亞的冷戰軍事地景本區為當年台灣之最大美軍宿舍群,並為50年代重要政治事件(台北 ...

翻轉首爾:叛民城市議題漫遊

為了解決美軍宿舍群歷史 的問題,作者郭奎煥,南霄兒 這樣論述:

韓國作者專為臺灣人所寫的首爾故事 捨棄觀光的視角,卸下首爾的妝容,探索城市的真實紋理 依循拾荒者的足跡,拾起首爾地景中的叛民碎片,踏上一場議題漫遊之旅 本書挑選了臺灣人最常造訪的19處首爾景點,捨棄觀光的視角、動線與慾望,聚焦於首爾各地微小的「反叛」,嘗試呈現觀光地景背後的故事。一如人類的皺紋反映了自身的經歷與逆境、快樂與悲傷、回憶與煩惱、欣喜與痛苦,都市的紋理亦復如是。本書以文字記錄「首爾的紋理」,提供另一種探索首爾的可能性。 第一部〈他者∕我們–1〉著眼於首爾與外部、韓國與世界的關係。自19世紀以來,朝鮮半島與外部勢力發生了各種衝突與交流,作為首

都的首爾親身經歷了這波浪潮。從漢城到京城,從京城到首爾,改名換姓的歷史總會在關鍵之處瞥見「外國」的身影。在第一部中,我們藉由韓國華僑的故事(明洞)、與日本的歷史鬥爭(宮殿∕景福宮)、與美國的微妙關係(龍山美軍基地),揭開首爾的多元面貌。 第二部〈江南,慾望之境〉描寫了在首爾堆疊的韓國慾望。1963年以前,江南仍是個滿布稻田、牛車穿行的農村地區,如今此地卻已成為韓國的慾望象徵,第二部描寫了這些慾望。江南的開發與仕紳化(新沙洞林蔭大道);外貌至上主義與整形熱潮中的性別議題(江南站10號出口);文化工作者的貧富差距與極端競爭(淸潭洞K-Star Road);對一流大學的偏執與教育資源

的落差(大峙洞補習街)。 第三部〈首爾的日常與片斷〉著眼於慾望所造就的陰影。韓國經濟起飛時期的慾望打造了今日的江南,然而這些慾望的黑影卻也壟罩著首爾。在第三部中,我們遊走於夜幕低垂的首爾地景。不受慾望資本所青睞的地方(水色);套房公寓屋主為了自身利益,阻撓大學校方興建宿舍的奇聞(新村合宿街);在窄小房間中努力撐出日常餘裕的考試村(鷺梁津考試村);與大型超市抗衡以求得立錐之地的傳統市場(南大門市場);備受抨擊、疏遠與排除,老人與男同志的據點(塔谷公園與鍾路三街);自殺的意義與現場(麻浦大橋)。 第四部〈保存與剝製,開發與再生〉描繪了慾望的風暴過後,頓失依循的首爾。當

經濟起飛的榮景不再,都市的戰略便從大規模的土地開發,轉向土地的高階開發。過程中,各方立場南轅北轍,在保存與剝製之間游移,而首爾正處於這場爭奪的核心。我們將在第四部一一探究這些地方。傳統商業化與常民生活的衝突(北村韓屋村);在主事者強烈的意志與推進之下,大肆進行的都市整頓(清溪川);工人的街角與故事(昌信洞縫紉村與全泰壹)。 第五部〈他者 / 我們–2〉進一步描繪內部的他者與我們。政治權力與資本力量縝密交織,人們在此過程中區隔出「他者與我們」。有別於地理上的區分,這種區隔劃出了一條嶄新的界線,將勾結與疏遠、加害與被害、執行與驅逐一分為二。因政商勾結而不斷擴大的資本堡壘(蠶室的樂天

,樂天的蠶室);國家安全企劃部橫行國家暴力的痕跡(南營洞與南山);都市與權力的冷酷,將拆遷戶連根拔除(龍山慘案現場)。我們將藉由這些場景走入邊界。 名人推薦 (按姓氏筆劃排列) 王志弘│臺灣大學建築與城鄉研究所教授/《叛民城市:臺北暗黑旅誌》主編 阿潑│文字工作者 楊虔豪│駐韓獨立記者/韓半島新聞平台創辦人 楊智強│記者 鄭凱文│日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁) 好評推薦 「《翻轉首爾》首先以中國、日本與美國在城市中的歷史性現身,來架設國族尺度的他者∕我們的理解框架,立即令人揣想臺灣的類似處境及

其相應的空間區位。接著,首爾的江南新市區對照著臺北東區,以及林蔭道商圈、仕紳化、整形美容聖地、補習街、廉租房間、老人、性工作者與同志、大學周邊景觀、都市更新與拆遷抗爭、時尚專區與成衣產業、橋梁自殺勝地、河川景觀化,以迄財閥權勢、國家暴力與民眾生存的另一層他者∕我們框架,無一不有臺北和臺灣的版本。於是,讀者在跟隨書中敘述而進入首爾時空逡巡之際,臺北也會不斷以疊影姿態浮現。換言之,《翻轉首爾》不僅以19個場景帶領我們穿梭首爾,考掘觀光符號之外的歷史地理和人性試煉,也誘使我們反身思索,甚至重新體驗臺北的人文風景。」——王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 「原帶著探討議題的預期心態

閱讀,以為只會看到『叛民』的批判性,不料,卻收穫了一本對歷史與社會議題帶著深切情意的『都市物語』。作者善於爬梳都市的皺摺紋理,並在此中拉出當代議題,例如勞動、商業、性別,甚至是自殺,皆清晰有據,讓歷史與當代於這方空間中對話,並展現不同層次的深意。我尤其讚嘆作者筆觸的文學性,以及章節文末留下的哲思,讓人低迴不已。」——阿潑(文字工作者) 「包括臺灣人在內的觀光客,喜歡來首爾旅遊,但其目的不外乎是購物和品嚐美食、追星和體驗韓流魅力,卻多半不知曉雙腳所踏上的各個景點,成形為現在這副模樣的各種因素。《翻轉首爾》這本書,一一探尋今日我們視為理所當然的首爾各處,是如何在時代與世代交織下生成

,這背後有各種政治、經濟與社會因素,引發諸多人情冷暖與悲歡離合,逐漸積累成首爾的樣貌。《翻轉首爾》記錄了許多連住在這裡9年跑新聞的我,還不見得曉得或可清楚解說的都市發展現象,這本書是能夠幫助您深度了解南韓的一面鏡子。」——楊虔豪(駐韓獨立記者) 「明洞、江南、還有清溪川等,19個大家熟悉的景點,背後居然有這麼多故事。作者帶著讀者一路走過李氏朝鮮的興盛衰落、日殖時期的愛恨情仇、軍事威權的傷痛記憶,最後結束在資本主義社會的階級差距。作者不時拿這些地點與議題跟臺灣做比較,讓讀者在看似遙遠的距離中,找到最貼切易懂的解釋。這本書能讓曾造訪首爾的旅客,浮現想要再回去一探究竟的動力;也能協助

從未到訪首爾的讀者做足功課,來趟絕非走馬看花的深度之旅。推薦本書給喜愛韓國,或是還不認識韓國的你。」——楊智強(記者) 「這是一本專為臺灣人所寫的首爾進階文化導覽。隨著訪韓次數增加,臺灣遊客會明白在明洞、景福宮、東大門之外,這座城市還有更多有意思的街區及故事。作者不只介紹 19 個街區的前世今生,更帶出臺灣青年同樣會遇到的議題──諸如新村與居住正義、江南與女性主義。此外,本書作者與臺灣淵源頗深,從明洞華僑的故事,再到中華民國與臺灣之間的微妙關係,交代得十分細膩,這在大部分介紹韓國的作品中較難見到。」——鄭凱文/日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁)

美軍宿舍群歷史進入發燒排行的影片

美軍在台美軍在台南 AIR台南展

HD 影片https://youtu.be/m9Xt2q23ACk

詳細圖文 https://fashionmom.tw/air-taina/

隨著資訊越來越發達,不到100年的歷史也越來越淡忘

就是這樣,這個回顧台灣輝煌歷史的展覽就更值得一看

美國雖然遙遠,我台灣跟美國的合作 早在1930年就有紀錄了

美軍曾進駐臺南二十多年,除了帶領台灣經歷一次次挑戰

上千萬的美軍跟軍眷也帶來台南很多難忘的時光

我國空軍跟美軍,台南人跟美國人

跨越海洋文化跟語言隔閡,碰撞出無數美好記憶的火花

這些精采的文化交流故事,都在《美軍在臺南》特展中。

2019年12月25日 水交文化園區

重新開幕,推開空軍眷村的牆,更是讓人流連的文創園區

水交社文化園區

開館時間:週三至週日(除夕、初一及園區公告日休館)

電話:06-2633467

地址:臺南市興中街118號

https://shueijiaoshe.tainan.gov.tw/site/news

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

✔參加行程:2019 12 20

✔發佈日期: 2019 12 23

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

關於飛炫葡萄媽 | About me

✔訂閱我吧:https://reurl.cc/5gmGGG

▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

社交媒體 | Social Media

- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fashionmom.tw/

- FACEBOOK:https://www.facebook.com/QYAMMI

- EMAIL: [email protected]

- WEBSITE: http://fashionmom.tw

▴▴▴▴▴▴▴▴

我經營的澎湖親子民宿

澎湖船家寶民宿

https://www.facebook.com/SABAIBNB/

▴▴▴▴▴▴▴▴

Thanks for watching and see you guys soon in my next one!

▪◾▪◾▪◾▪◾▪◾▪

「飛炫葡萄媽 fashionmom.tw」開始用LINE@了!

透過下方連結將飛炫葡萄媽🍇加入好友唷!

https://line.me/R/ti/p/%40lcy7876u

保存城市歷史記憶與推動都市再發展之策略研究- 以陽明山美軍宿舍群為例

為了解決美軍宿舍群歷史 的問題,作者王升宏 這樣論述:

古蹟、歷史建築和文化展演空間向來被視為非營利機構,目前地方政府的委外制度,大多只單純以量化數據來評量其績效,往往不是呈現出過度商業化的經營模式,不然就消極管理令其成為閒置設施。有鑑於此,如何讓歷史建築得以保存了城市的記憶與文化傳承,又能在新時代下,賦予新風貌並成為城市活化的新策略點,便是現今都市發展的重要議題。本研究探究如何在保有城市歷史記憶的前提下,發展新的城市文化。探討文化資產活化再利用的城市發展議題,如何在不失去原有保留原意,又可重建當年的原貌,並且展現新的文化價值的方式。本論文研究以文獻探討、個案研究法等質化分析方式進行研究。透過文獻探討回顧過去歷史建物被指定及設置的重要性,個案研究

法瞭解建物現況與經營模式,確認經營方式是否成為有過度商業化或閒置的蚊子館情形。並以質化分析方式,分析現有歷史建築再利用的案例上,在城市發展與歷史保存間的比重權衡效益,歸納整理出日後推動歷史建築再利用時的政策擬定參考。從文獻資料蒐集開始,對歷史建物概念及相關文獻的回顧,並整理相關歷史建物經營概況作調查研究,提出所要研究之對象、地點等研究範圍,擬定調查方式,針對特定研究個案作資料整理、歸納、分析,串聯文化經營方式之課題與對策,研擬商業與文化相互協調平衡之經營模式,彙整後提出結論與建議。本研究整理分析目前台北市具代表性之歷史建築再利用案例,探討其區位、再利用方式、經營管理等方式,對於原有空間的歷史記

憶保存與新城市文化發展間的關係,探求其經營模式與地方居民間的互動方式,最後歸納出歷史建物經營成功因素,提出經營模式與建議。透過結合建築保存與商業文化創意兩個介面的包裝與經營,保存文化資產的都市紋理與創造其商業價值。

戀戀眷情:憶水交社今昔

為了解決美軍宿舍群歷史 的問題,作者朱戎梅 這樣論述:

水交社原為日據時代海軍官廳宿舍,供軍官親睦社交之用。光復及遷台後,多為我空軍官兵眷屬居住。民國91 年8 月水交社鄉親父老為避免隨志開新村遷建及計畫道路影響,前瞻性發起保存運動,成立臺南市眷村文史資料館籌備會,並向許添財市長提出「眷村文化園區」構想獲得支持。民國92 年11 月市政府提報古蹟保存區內容及指定範圍,次年6 月正式公告古蹟名稱為「原水交舍宿舍群暨文化景觀」,範圍包括8 棟古蹟。這是有識有心的父老前輩們珍惜文化資產,努力跨出的重要一步,方能在日後與國軍眷村文化保存推動接軌,令人敬佩。 作者簡介 朱戎梅 臺南市水交社眷村子弟。 1985年赴日,專攻日本語教學。

1991年赴美研修,1995年日本國立東北大學文學研究所畢業。 1996年~2000年應聘於日資企業常駐上海,期間與上海社會科學院信息研究所合作出版《中国投資》雜誌,擔任主編。 2001年~迄今,任教於大學,從事日語教學和翻譯工作。 2014年~2018年,擔任水交社文化學會第二、三屆理事長。 【日文譯作】 《不可思議的元素-水素》、(臺南市大南門碑)、《癌症消失了》等書籍。 【編著出版】 《中国投資》創刊號、《中国投資》1~5冊雜誌、《和風語文雜誌(日語教學專欄)》共22期、《新日本語講座》1~3系列教材、《選舉》、《水交社》、《水交社再探》、《將軍居雷虎

情》、《原水交社宿舍群》、《連結國際的水交社》等書籍。 序文1 序文2 作者序 【體例說明】 ◎前言 第一章、歷史變遷 一、水交社由來 二、桶盤淺與水交社 三、桂子山 四、發現墓葬群 第二章、戰爭記憶 一、日本航空隊 二、中華民國空軍 三、美軍駐防 第三章、眷村印象 一、眷村形成 二、日式建築 三、地標的故事 第四章、故鄉人故鄉事 一、居民口述訪談 二、將軍專訪介紹 第五章、保存眷村文化 一、成立團體 二、成立志工隊 三、導覽紀實 四、出版和召開研討會 第六章、水交社文化園區 一、成立原委 二、規劃內容 三、水交社文化園區範圍 四、開園說明會 第七章、拓

展國際交流 一、拜訪水交會 二、訪問廣州 三、走進聯合國 四、連結七夕 作者序 自2008年開始記錄水交社眷村,轉眼已逾十載。最早著墨的內容,以兒時的所見所聞為主。又因「水交社」命名由來一直眾說紛紜,藉著日語專業,追本溯源,終將水交社相關的歷史來龍去脈調查清楚。在陸續查證資料的過程中,發現水交社眷村,蘊含著豐富的歷史人文,乃無由停筆。 臺南「水交社」演變的軌跡,從日本海軍航空隊、抗戰時期、政府撤退臺灣、美軍駐防、中華民國眷村、文化園區.....,一連串時空交錯,使水交社充滿精彩多姿的面向。現今被保留下來的日式房舍,刻劃著日治時期的印記,尤其一甲子的眷村生活,更是許多人難忘的

成長回憶。 從2004年國防部公告眷村拆遷令起,「水交社」隨時都有大動靜,包括千餘戶的居民陸續搬離、市府規劃園區後,動土埋設地下管線時赫然發現墓葬群、整修日式建築物、設立主題故事舘、乃至最後的菜市場強制拆除作業等;另有不計其數的市府建築相關會議、官方或民間主辦的文藝活動、文化志工導覽培訓等……水交社公園於2013年10月10日先行開放,直到古蹟區的建築物全面修復完成,歷經幾屆市長更替,水交社文化園區終於在2019年12月25日全面開放。 園區內的古蹟區,利用八棟日式時期遺留下的建築物,設立不同的主題舘,呈現眷村時代濃厚的人文景觀。隔著興中街,位於園區東邊的水交社公園內,另有十三

棟昔日的中、低階軍官宿舍被保留下來,公園內的漫步廊道以雷虎小組故事為主題,搭配綠化的場域,創造了美麗的眷村意象。 水交社文化園區從籌建到落成,長達十餘年。除了公部門的努力外,志工朋友們的熱情參與,尤其值得鼓舞和感謝。原水交社居民所成立的團體,發揮了互助合作的「眷村精神」,為保存眷村文化,做了各樣努力,包括陳展歷史圖片、辦理走街導覽、尋根、召開研討會等....,另結合「七夕」活動,自發性地拓展國際交流,為臺南的文化內容增添新的元素。此時,水交社文化園區博得關注,「眷村文化」亦獲得了重生的場域。 第一章 歷史變遷 一、水交社由來 水交社眷村的馬路寬敞,令人印象深刻。( 圖片來源/ 張伯昕

)眷村時代,臺南市居民人盡皆知水交社之所在,對於其名稱由來卻眾說紛紜;有因水交社溝渠多而得名之說,有因地勢關係、竹溪流經匯聚附近,以閩南語發音而成之說,亦有來自日本水兵交誼社之說。 多年前筆者親赴日本查證,並作歷史資料比對,確認「水交社」一詞實則來自日本。 (1) 設立宗旨 1870 年( 日本明治3 年),日本開始派遣留學生到英國學習,日本海軍以英國為仿效範本,於1875年( 明治8 年) 在現今的東京芝公園內,先設立海軍的集會所,稱為「山內會議所」。至1876 年( 明治9年) 3月21日,正式更名為「水交社」,這是日本第一個社團組織。 水交社創設之時,會員共計599 名,設址於東京鐵塔旁

的增上寺真乘院,1890 年( 明治23 年) 遷至東京的築地,免費租用海軍用地。1928年(昭和3年)5月1日,成為正式法人組織─「財團法人東京水交社」。 水交社成立以來,歷經1894 年中日甲午戰爭、1904年日俄戰爭、1923年關東大地震等因素,位於東京的總部社址曾多次搬遷,直到1934 年( 昭和9 年),二戰前才又遷回東京,之後水交社本部正式設於芝公園。 水交社原是為海軍聯誼而創設的外圍團體,最初會員都是海軍軍官,社內有撞球娛樂、定期軍樂演奏會等活動。 早在1886年( 明治19年),日本推行歐化政策,政府設立公開的社交場「鹿鳴館」,仿效歐洲社交風氣。 當時接待外賓均由海陸軍輪流擔綱

奏樂,日本海軍曾在水交社舉辦舞蹈講習會,算是十分前衛,迎向時代潮流的作風。

想知道美軍宿舍群歷史更多一定要看下面主題

美軍宿舍群歷史的網路口碑排行榜

-

#1.陽明山美軍宿舍群去留相關議題- FAM準建築人討論區

這兩年,盛傳美軍宿舍所有人台灣銀行可能拍賣這處房地,山仔后文史工作室及專業者都市改革組織為了保存這極具歷史意義的大片建築,一年來付出許多努力。 於 forgemind.net -

#2.陽明山美軍宿舍群 - Cavsc

「陽明山美軍宿舍群Yangmingshan American Military Housing」是1950年代韓戰爆發時,美軍派軍事顧問來台灣駐點,在文化大學附近興建宿舍約有150棟。由於在山仔后地區保留 ... 於 www.ingoesprperties.co -

#3.歷史那一刻|美軍眷舍頹圮與重生|華視新聞雜誌

陳沿佐採訪/撰稿鄭至惟攝影/剪輯 / 台北市. 您去過陽明山賞花嗎?您知道陽明山山仔后社區,有著占地13公頃,全台規模最大的美軍宿舍群嗎?1950年代, ... 於 news.cts.com.tw -

#4.陽明山美軍宿舍群

關連之具有歷史,文化,藝術,科學價值之口傳,文獻資料或生活,儀式行為. 一、戦後東亞的冷戰軍事地景本區為當年台灣之最大美軍宿舍群,並為50年代重要政治事件(台北 ... 於 data.zhupiter.com -

#5.消失的美軍眷舍作者: 葉蕙瑜。景美女中。高三溫班指導老師

因此想藉由此次研究,做為了解這一段歷史的起點,去更加 ... 圖一:陽明山美軍宿舍群裡的福利社,與其它建築不一樣之處為窗戶外多加了一層. 鐵窗,避免小偷偷竊. 於 www.shs.edu.tw -

#6.穿越記憶之牆的文化容器:陽明山美軍俱樂部 - 每日頭條

歷史 價值意義. 「陽明山山仔后美軍宿舍群」,不僅是具有時間感的歷史建物,在建築美學上,也是現代建築觀念進入台灣的里程碑。 於 kknews.cc -

#7.我與陽明山美軍宿舍的歷史遭逢

「美軍宿舍」是在冷戰期間因為1950韓戰爆發,美國人在與蘇俄中共的競爭與緊張關係中,為了避免共產黨勢力在亞洲擴張,對台灣蔣介石政權的態度,從放棄到 ... 於 wordpresscom19128.wordpress.com -

#8.見證冷戰歷史「陽明山美軍宿舍群」也要被BOT? - ETtoday

興建於1950年代的陽明山美軍宿舍群,見證冷戰時期中美協防的一頁歷史。包括立委丁守中、學者夏鑄九和文史工作者在28日共同呼籲,盼望完整保留陽明山 ... 於 www.ettoday.net -

#9.美國在台灣,曾經有哪些建築?它們在哪裡?

宿舍群全區佔地超過4萬多坪(相當於142萬平方呎、13萬平米),是美軍駐防台灣的重要歷史見證。當時在陽明山蓋有217棟美軍宿舍,目前僅存100多棟,但 ... 於 theinitium.com -

#10.大楊油庫與美軍宿舍群見證美國在台歷史 - 華人今日網

(台中報導)位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部,至今都已成功保留,成為美軍協防台灣,與韓戰期間作為後勤基地的... 於 mobile.chinesedaily.com -

#11.守護美軍宿舍 | 蘋果健康咬一口

陽明山美軍宿舍群文化景觀保存維護計畫- 陽明山上,正舉辦一場美軍宿舍群巡禮活動 ... 書立埕工程顧問股份有限 ... , 類別文化景觀; 級別文化景觀; 種類歷史事件場所. 於 1applehealth.com -

#12.阳明山美军宿舍群 - 维基百科

阳明山美军宿舍群(Yangmingshan American Military Housing),是台湾台北市阳明山上山仔 ... 山仔后前美军宿舍侧立面. ... 类型, 登录等级:历史建筑登录类别:宅第. 於 wiki.kfd.me -

#13.【歷史那一刻】陽明山美軍眷舍頹圮與重生|華視新聞雜誌 ...

直到2012年,一群當地居民發起保存運動,成功爭取將陽明山 美軍宿舍群 、全區保留,不只搶救老房子,也守住台灣、走過半世紀的時代記憶,回顧 歷史 那 ... 於 www.dailymotion.com -

#14.尋覓臺灣老眷村 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

民國九十四年(西元二 OO 五年) ,「臺銀」欲出售這片總計四點二萬多坪的美軍宿舍群土地,提供財團進行改建開發;此一舉措風聲傳來,引起承租居民與附近居民一片講然, ... 於 books.google.com.tw -

#15.穿越1960懷舊歲月 - 科技生活

這次我們來到全區已被台北市文化局登錄為「文化景觀」的陽明山美軍宿舍群,非假日早晨的陽明山美軍宿舍聚落訪客不多,散發山高雲闊、歲月靜好的恬淡 ... 於 www.techlife.com.tw -

#16.阳明山美军宿舍群 - 万维百科

历史. 1950年代,美军开始大量派驻官兵至台湾,以提供军事训练、支援给(现中国台湾省)政府和(现中国台湾省)国军。1951年,美军顾问团规划小组、顾问工程师 ... 於 www.wanweibaike.net -

#17.去陽明山賞完花就回家?7間陽明山絕美「美軍宿舍」老屋咖啡廳

[啟動LINE推播]每日重大新聞通知陽明山美軍宿舍群是在1950年韓戰爆發後,為安頓駐台美軍而興建的宿舍,樣貌就如同美式的城郊住宅,也是目前在台灣僅存 ... 於 www.storm.mg -

#18.山仔后美軍宿舍 - momodo 記憶盒子

山仔后美軍宿舍群歷史~ 1950年韓戰爆發,美國為圍堵共產主義擴張,成立美軍顧問團並派遺第七艦隊協防台海。當時在全省設置的宿舍。 於 momodo.nidbox.com -

#19.陽明山美軍宿舍群 - 维基百科

陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan American Military Housing),是台灣台北市陽明山上山仔后地區的文化景觀之一,位於中國文化大學附近佔地約13.88公頃的土地上,約 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#20.陽明山美軍宿舍群疑規畫不當大量停車場毀文化景觀 - 聯合報

陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群,2008年登陸為文化景觀, ... 也以老房子文化運動計畫活化該區老屋,使在地文化資產保有歷史文化價值。 於 udn.com -

#21.美軍宿舍群介紹的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

2005.01 媒體報導台銀欲分塊出售陽明山美軍眷舍土地2005.04.27 山仔后文史工作室成立, 申請山仔后美軍宿舍群保留為歷史建物2007.09.28 台北市公告登錄22棟為歷史 . 於 cafe.mediatagtw.com -

#22.好遊趣No.53:離島休日 - 第 86 頁 - Google 圖書結果

... 鈺德科技看到山仔后1950年代美軍宿舍群要將其活化為文創空間,因此邀請黃巢設計+ ... 每一塊磚瓦都有著歷史的痕跡,每一個木造梁柱刻劃著歷史的記憶,有著特殊的歷史 ... 於 books.google.com.tw -

#23.山居歲月 陽明山山仔后美軍宿舍群 - 台灣光華雜誌

美軍宿舍 的興建方式,是由美方提供房屋的設計圖與眷區的區塊規劃,再交由台灣方面施工建造。由於台灣方面沒有更動設計的權力,美軍宿舍的樣貌,因此十分近似1950年代時美國 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#24.美軍宿舍創作案「Alisu」|Accupass 活動通

Alisu是以陽明山「山仔后美軍宿舍群」為拍攝背景的影像敘事創作。 ... 與台籍幫傭的歷史記憶,參雜「愛麗絲夢遊仙境」的故事元素,來表達我對這段歷史以及環境的想像。 於 www.accupass.com -

#25.人社院USR計畫- 陽明山美軍宿舍群 - 東吳大學

陽明山美軍宿舍群的興建源自於1950年的韓戰,當時的美國為了避免共產黨勢力在亞洲擴張,調派大量部隊進駐臺灣,對台進行經濟援助,更成立美軍顧問團並派遣第七艦隊協防台海 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#26.用一杯咖啡連結歷史揭開陽明山美軍宿舍群『星巴克草山門市』

1950年代,世界局勢變換莫測,美方派軍協防台灣,為安置當時協防的美國軍人及軍眷,在陽明山上興建了美軍宿舍群,以紅磚平房、壁爐、煙囪與戶外草地,將 ... 於 www.upmedia.mg -

#27.帶著老媽走一走-陽明山美軍宿舍群(方格子推薦閱讀)

對我的女孩就要把歷史淵源說得再清楚一些:1949年12月7日國民政府撤退來 ... 為了照顧那一群美國軍人,花了2年時間蓋了美軍宿舍群,形成不同於台灣的 ... 於 vocus.cc -

#28.陽明山美軍俱樂部Brick Yard 33 1/3 | 臺北旅遊網

陽明山美軍俱樂部位於文化大學旁美軍宿舍群內,在1950~1960年代駐台美軍及其眷屬 ... 要讓這些古蹟、歷史建築活化需要人力、資金,光靠政府機關的力量恐怕花上幾十年的 ... 於 www.travel.taipei -

#29.美軍宿舍群歷史

案例| 黄巢设计-阳明山美军俱乐部:历史建筑的新时代演绎网易家居。 2020年11月17日· ... 社区的重要社交活动空间,表现了冷战时期的历史意义,基地位于台北市凯旋路49号, ... 於 realestatetagtw.com -

#30.VOGUE TAIWAN: 國際中文版 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

在美軍宿舍喝杯咖啡群聚在陽明山山仔后和文化大學旁的美軍宿舍群,因其特殊的歷史背景,和使用台灣在地工法打造的美國南方風格建築,一直都是陽明山上最耐人尋味的風景。 於 books.google.com.tw -

#31.台北陽明山美軍宿舍|「白房子Yang Ming Cafe」50年歷史老 ...

分散在陽明山仔后的「美軍宿社群」,現為北台灣保留最完整的美軍宿舍聚落,為1950年韓戰爆發,美軍派遣第七艦隊協防台灣時,所興建的美軍眷舍,而「白房子」即為歷史建物之 ... 於 thefingerwords.com -

#32.陽明山美軍宿舍燒毀前鑑王欣儀:古蹟為何能開餐廳用明火

無論是古蹟、歷史建物及文化景觀等都應被妥善保護、合理使用並同時兼顧公共安全,故須一體適用建管、消防及都市計畫法土地使用管制等相關法令,且文化局做 ... 於 www.setn.com -

#33.美軍宿舍

數百億的土地利益,讓陽明山上的美軍宿舍群,始終面臨開發危機。長期以來,一群當地居民與保護人士,為了保護美軍宿舍群不斷奔走,希望為臺灣,留下一片珍貴的歷史與生態 ... 於 www.cotdustries.me -

#34.臺北市士林區公所新聞稿

本次「2019 士林國際文化節」在陽. 明山山仔后美軍宿舍群舉辦,就是希望能從士林區獨有的地理歷史,發展我們. 特有的文化。透過復古音樂舞蹈表演及各式各樣的美國豪邁風情 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#35.陽明山美軍宿舍屋頂燒毀無法管- 地方新聞

陽明山美軍宿舍群前晚發生火災,造成一棟閒置建物毀損,由於建物位在文化景觀範圍內,昨上午文化局組成應變小組現地會勘,要求承租人比照古蹟、歷史 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.美國渡假村- 線上訂房系統

【陽明山美國渡假村】是早期美軍在台的宿舍群整修而成原建造於1950-60年代在2007年被列為文化景觀保留特區建築物及配置可視為美國南方城郊住宅的移植充滿歷史回憶的 ... 於 americanvillage.ezhotel.com.tw -

#37.轉寄 - 博碩士論文行動網

論文名稱: 陽明山山仔后美軍宿舍群空間意涵的變化. 論文名稱(外文):, An Analysis of the Space-Meaning Changing- A Case Study of the U.S. Army Dependant's ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#38.文化資產概論 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

... 58 號 7 2008/06/17 陽明山美軍宿舍群歷史事件場所臺北市士林區中庸一路 2 號 8 2008/06/02 澎湖石滬文化景觀-吉貝石滬群農林漁牧景觀澎湖縣白沙鄉吉貝村週邊海域 ... 於 books.google.com.tw -

#39.陽明山美軍宿舍群C278 - 老房子運動

第2次公告 現勘截止日:107年11月23日 ○ 文資身分:文化景觀○ 位置:臺北市士林區長春街2巷2號(C278)○ 都市計畫使用分區:特定住宅區(一)○ 土地地號:士林區華岡段 ... 於 oldhouse.taipei -

#40.山仔后~消失的美軍宿舍

行政院於民國九十四年通過的新版「文化資產保存法」中,大幅修正了文化資產的概念,除了古蹟與歷史建築、更增加建造物及附屬設施群的指定,也就是所謂的「聚落」。文化資產 ... 於 gracesswe.pixnet.net -

#41.文化景觀、歷史建築沒路用陽明山美軍宿舍擬委外

本片美軍宿舍土地,於1950年代向民間徵收後,大多分屬台灣省政府或台北市政府財產,經多次交易轉手,管理機關為台灣銀行,直到1998年,所有權人「更名」為 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#42.陽明山美軍宿舍群 - Mathieur

陽明山美軍眷舍近年來仍有各類的開發壓力,經居民與志工的努力,全區已登錄為文化景觀,部分建物登錄為歷史建物。我們. 聽聞前「陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan ... 於 www.mathieucroset.me -

#43.陽明山美軍宿舍群 - 中文百科知識

陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan American Military Housing),是台灣台北市陽明山上山仔后地區的文化景觀之一,位於中國文化大學附近占地約13.88公頃的土地上, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#44.美軍宿舍的末世輓歌 - 我們的島

無論現今的政治現實為何,但是在歷史上,台灣與美國曾有一段親密的盟友關係,陽明山的美軍宿舍群,成為歷史見證。美軍宿舍落成在1950年韓戰爆發, ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#45.屏東黑鮪魚季》老饕的聖殿讓你從台北直奔300公里也值得的好 ...

... 創下歷史新高價,每年看到第一隻黑鮪魚拍賣的新聞,就知道吃生魚片的 ... 對台北人來說最奢侈的「空間」,台北陽明山上有一批台銀宿舍、美軍宿舍 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#46.山仔后 - 旅遊日本住宿評價

陽明山上,正舉辦一場美軍宿舍群巡禮活動,希望社會關心這片文化資產的未來。1960年代 ... 陽明山山仔后-50年代美軍宿舍群| 山仔后 ... 山仔后美軍宿舍的歷史| 山仔后. 於 igotojapan.com -

#47.陽明山美軍宿舍群– 陽明山一日遊怎麼安排 - Moilcae

陽明山美軍宿舍群所有權人台灣銀行釋出房舍招租,吸引業者進駐開店,形成新商圈,帶 ... 不只如此,裡面還設有俱樂部、游泳池等娛樂設施,乘載著美軍駐台的神祕歷史。 於 www.moilcae.co -

#48.草舍文化說故事給你聽陽明山美軍宿舍群 - 微笑台灣

這段彩虹谷邊上的「美國時間」突然停在1978年末,中美斷交時。217棟美軍宿舍最後由台灣銀行、經建會等單位接收。在那尚未對保存歷史建築有概念的年代,一 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#49.決標公告 :: 陽明山美軍宿舍群文化景觀保存維護計畫 - 泰國住宿 ...

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 【一周專題】美軍宿舍保存歷史創造商機| 陽明山美軍宿舍群文化景觀保存維護計畫 · 山仔后美軍宿舍群全區風貌保存登錄文化景觀! · 招標公告| ... 於 entry.anthailand.com -

#50.台北陽明山草山小鎮|六間美軍宿舍改建絕美台北景觀餐廳

凱莉餐廳的建築是陽明山美軍宿舍群最有歷史的房舍,用餐起來特別有感覺,戶外有一大片草地及兒童遊戲場,根本就是五星級的親子餐廳等級,喜歡美式 ... 於 bobowin.blog -

#51.台北陽明山宿舍大翻新 - 星島日報

台灣各處遍布歷史文物建築,就像台北陽明山的文化大學一帶,以往曾是美軍聚居之地,全盛時期區內的宿舍建築群多達一百五十幢,近年被全面翻修及重. 於 std.stheadline.com -

#52.陽明山美軍宿舍群全區保留- xyz軟體補給站's blog

占地五萬餘坪的陽明山美軍宿舍群,是全台最大的美軍宿舍,分 ... 有一百一十八棟,四年前文化局指定其中廿二棟為歷史建築,次年全區登錄為文化景觀。 於 utwhloekksuv.typepad.com -

#53.陽明山美軍眷舍群 - Facebook

2007.09.28 台北市公告登錄22棟為歷史建物 2008.06.17 台北市公告登錄「陽明山美軍宿舍群」為文化景觀 2008.12.11 台北市政府公告『變更台北市士林區陽明山山仔后地區 ... 於 www.facebook.com -

#54.陽明山美軍宿舍群-文化部國家文化記憶庫

陽明山美軍宿舍群位於陽明山文化大學附近,佔地四萬餘坪,這些宿舍的興建是源於1950年韓戰爆發,美國成立美軍顧問團並派遣第七艦隊協防臺海;1952年起,以美援資金徵收 ... 於 memory.culture.tw -

#55.陽明山山仔后美軍宿舍保存再利用的社區參與歷程反省 ...

就歷史角度而言,山仔后美軍宿舍群不僅是冷戰歷史下,台美關係. 的重要見證,同時也是美國在台灣文化殖民的體現。 建築意義上,美軍宿舍建物本身承襲美國 ... 於 courses.washington.edu -

#56.陽明 美軍宿舍群

歷史 沿⾰ ... 美軍宿舍的興建⽅式,是由美⽅提供房屋的設計圖與眷區的 ... 有別於台灣⼀般房舍的狹隘擁擠,這群美軍宿舍仿照美國鄉. 於 www.realestate.com.tw -

#57.陽明山美軍宿舍群歷史、陽明山美國村 - 大學碩班資訊集合站

陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan American Military Housing),是台灣台北市陽明山上山仔后地區的文化景觀之一,位於中國文化大學附近佔地約13.88公頃的土地上,約 ... 於 university.reviewiki.com -

#58.文創漫談: 蟾蜍山瑣紀系列之壹 - Google 圖書結果

... 以後類似「前南菜園日式宿舍群」的失火事件,實在不是我們所樂見發生。(2016.08.09) 美軍宿舍聚落的歷史記憶與省思位在陽明山美軍宿舍聚落的美軍俱樂部, ... 於 books.google.com.tw -

#59.陽明山美軍宿舍群 - 國家文化資產網

陽明山美軍宿舍群位於陽明山文化大學附近,佔地四萬餘坪,這些宿舍的興建是源於1950年韓戰爆發,美國成立美軍顧問團並派遣第七艦隊協防台海;1952年 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#60.講者陳維信擔任陽明山古蹟聚落生態護育聯盟導覽員 - 淡江大學 ...

「台美歷史印記建築--陽明山美軍眷舍的保存或創新」演講 ... 這裡是陽明山美軍宿舍群,自台美斷交後,美軍離台,由當時的國營台灣銀行接手此區域,只 ... 於 sprout.tku.edu.tw -

#61.潮人物2017年1月號 vol.75 家 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

... 幾年來逐漸荒廢的陽明山美軍宿舍群,最近在相關單位出租、招標、修復之下, ... 研究過歷史資料,劑了解鈕德的企業文化後,黃巢團隊外山青少年俱曾改「吉美軍離台後-成 ... 於 books.google.com.tw -

#62.美軍宿舍重建:回顧歷史(上) | PeoPo 公民新聞

旁白: 位於陽明山文化大學附近的美軍宿舍群,自上世紀末閒置後,被多家企業收購改建為用餐、休閒場所,例如亞尼克工坊、美軍俱樂部、康迎鼎等,在重建老 ... 於 www.peopo.org -

#63.山仔141棟后美軍宿舍全列文化景觀 - 自由時報

經過山仔后社區多年來的各種努力,原本陽明山山仔后美軍宿舍群只有二十二棟被登錄為歷史建築,台北市文資審議委員會昨天通過全區一百四十一棟宿舍列為文化景觀, ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.大楊油庫與美軍宿舍群見證美國在台歷史 - 中央社

冷戰記憶--台中聯勤招待所(4)位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部,至今都已成功保留,成為美軍協防台灣,與韓戰期間作為 ... 於 www.cna.com.tw -

#65.美軍宿舍群 - TFB77

聽聞前「陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan American Military Housing)」的美名已經很久了,一直到過年前一月底 ... 臺南》公英一街歷史街區美軍宿舍群見證美軍駐臺生活. 於 www.tfb7fff.co -

#66.社區通各社區網站-台中市西區土庫社區

美軍進入台灣歷史1-清泉崗基地 ... 美軍進入台灣歷史2-中美斷交之後 ... 但是在歷史上,台灣與美國曾有一段親密的盟友關係,陽明山的美軍宿舍群,成為 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#67.山仔后美軍宿舍的歷史

美軍宿舍 的興建方式,是由美方提供房屋的設計圖與眷區的區塊規劃,再交由臺灣方面施工建造。由於臺灣方面沒有更動設計的權力,美軍宿舍的樣貌,因此分近似 ... 於 yeswecan.org.tw -

#68.陽明山美軍宿舍群 - NiNa.Az

陽明山美軍宿舍群语言监视编辑重定向自山仔后Yangmingshan American Military Housing 是台灣台北市陽明山上 ... 1歷史; 2相關條目; 3註釋; 4外部連結. 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#69.台北上演「老房子文化運動」!青田街、一號糧倉、陽明山美軍 ...

目前《老房子文化運動》計畫已推進至老房子文化運動2.0版,最新一筆老屋翻修的歷史建築是位於大安區金華街的錦町日式宿舍群,紅磚矮圍欄、灰黑色屋瓦頂,大樹下的這棟 ... 於 www.wowlavie.com -

#70.大楊油庫與美軍宿舍群見證美國在台歷史 - NOWnews今日新聞

冷戰記憶--台中聯勤招待所(4)(中央社記者蘇木春台中6日電)位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部,至今都已成功保留, ... 於 www.nownews.com -

#71.【2019臺北古蹟日】戰後美援-老房子文化運動揭開軍事神秘 ...

首先,我們請黃筠舒老師講解美軍宿舍群的建築特色以及台灣戰後美援建築的發展。美軍宿舍群依 ... 旅遊看建築、建築知文化、文化說歷史,更多建築知旅請上【欣建築】. 於 www.xinmedia.com -

#72.美軍宿舍群 - Robn

台南》公英一街歷史街區美軍宿舍群見證美軍駐台生活, 為美軍於冷戰時期在台南留下的行跡,如雙拼獨院 ... 【台北】前美軍宿舍群改建之陽明山草山小鎮@ Yu Ching的部落… 於 www.robnjk.co -

#74.陽明山山仔后美軍宿舍群@ 時空旅人 - 隨意窩

陽明山美軍宿舍群,主要群聚在陽明山山仔后和文化大學旁,佔地約14公頃,. 共有150棟美式住宅。 於 blog.xuite.net -

#75.陽明山美軍宿舍群疑規畫不當大量停車場毀文化景觀 - 好房網 ...

陽明山美軍宿舍群堪稱北台灣最完整美軍宿舍群,2008年登陸為文化景觀, ... 也以老房子文化運動計畫活化該區老屋,使在地文化資產保有歷史文化價值。 於 news.housefun.com.tw -

#76.歷史建築指定:陽明山美軍宿舍群 - 東粉的研究生筆記

具紀念性、代表性或特殊性之歷史、文化、藝術或科學價值 ... 本區為當年台灣之最大美軍宿舍群,並為50年代重要政治事件(台北事件)現場,係冷戰時期 ... 於 culture-notes.blogspot.com -

#77.誰讓全民文物資產差點被拆除? - 今周刊

... 留下陽明山美軍宿舍群,這不僅是國有古蹟,更是全民共同的資產,一旦拆除,倒下的將不僅是房子,還有歷史文物與大家曾經共同擁有的記憶; ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#78.大楊油庫與美軍宿舍群見證美國在台歷史 - 芋傳媒

位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部,至今都已 ... 防台灣,與韓戰期間作為後勤基地的遺跡,見證台灣與美方關係重要歷史。 於 taronews.tw -

#79.人文社會科學領域專題教學研究社群發展計畫

美軍宿舍 再利用,作為一個「家」以回應社區住宅的重構,就新組成的家中如何運 ... 開始公共化的生活:房屋外牆可轉化為一座街區歷史牆面,有如一個戶外美術. 於 hssda.moe.edu.tw -

#80.陽明山一窺美軍私密防空洞+順遊7亮點:機器人手沖咖啡

陽明山上的「美軍宿舍群」,在陽明山古蹟聚落協會的維護及極力爭取下,得以躲掉被拆除的命運,而我們也才有機會再次感受老屋的魅力與了解這段歷史。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#81.起源故事- Brick Yard 33 1/3 美軍俱樂部

臺灣首見美式南方郊區住宅. 「陽明山山仔后美軍宿舍群」,不僅是具有時間感的歷史建物,在建築美學上,也是 ... 於 www.by33.com.tw -

#82.陽明山山仔后-50年代美軍宿舍群@ Kami ~ 記憶中的場景

某次在網路上搜尋關於台北的歷史建築時. 意外的發現有一處位於陽明山山仔后文化大學附近的文化建築- 美軍宿舍群由於過去比較少聽過台灣有這樣的地方. 於 kami0909.pixnet.net -

#83.【臺北】士林站|陽明山美軍宿舍群|美式鄉村散策半日遊 ...

美軍 離台後荒廢了一段時日,到了2013 年,被台北市政府公告列為歷史古蹟,經修復後改名為Brick Yard 33 1/3(BY33)。 建築牆上可以找到許多不同的Brick ... 於 girlwherenext.blogspot.com -

#84.圓山東密道故宮陽明山冷水坑擎天崗美軍宿舍植物園3日高雄

陽明山美軍宿舍群建築Brick Yard33美式餐廳、草泥馬主題親子餐廳、豆留森林cama caffee 旗艦店等濃濃的美式庭園餐廳陽明山美軍 ... 博物館美術館 特色住宿 歷史古蹟. 於 www.travel4u.com.tw -

#85.美軍宿舍群(陽明山甜點村) - 美麗台灣心視界

美軍宿舍群 【陽明山甜點村】. 「陽明山美軍宿舍」是台北陽明山「山仔后」地區早期美軍眷屬居住的宿舍群景觀。位於文化大學附近的巷弄,這裡有著百多棟木造和磚造的美式 ... 於 www.twbest1.com -

#86.草舍文化yangmingXstory - Webnode

他居住的房舍,就是在美軍宿舍群取景拍攝。 ... 每個月也定期舉辦各式活動&文史導覽,歡迎有興趣的人跟我們一起深入了解草山(陽明山)的歷史,同時享受青山環繞的幽靜假期~. 於 yangmingxstory.webnode.com -

#87.台灣‧台北‧陽明山美軍宿舍群(American Military Village)

陽明山美軍宿舍群就在文化大學外邊,是1950年代韓戰爆發後美國派兵協防台海,興建給駐台軍官家眷居住的洋房社區,總數最多達到217棟,1978年台美斷交 ... 於 confusingstone.pixnet.net -

#88.【閱讀之美】 2019.01.25 台北山仔后美軍宿舍,昔日美國南方 ...

地理位置: 美軍駐台地點在台北陽明山在台中在新竹 過去: 台北山仔后美軍宿舍群展現美國南方風情現在: 美軍俱樂部是台北市歷史建築 於 www.backpackers.com.tw -

#89.「陽明山前美軍宿舍群」--- 山高雲開天地遼闊,多家特色餐廳 ...

聽聞前「陽明山美軍宿舍群(Yangmingshan American Military Housing)」的美名已經很久了,一直到過年前一月底才找了時間造訪,搭乘大眾捷運上山的 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#90.案例| 黃巢設計-陽明山美軍俱樂部:歷史建築的新時代演繹 - 壹讀

... 年代駐台美軍及其眷屬社區的重要社交活動空間,表現了冷戰時期的歷史意義,基地位於台北市凱旋路49號,環境幽靜,周邊為217多幢的美軍宿舍群。 於 read01.com -

#91.陽明山美軍宿舍群 - Wikiwand

歷史. 1950年代,美軍開始大量派駐官兵至台灣,以提供軍事訓練、支援給中華民國政府和中華民國國軍。 於 www.wikiwand.com -

#92.大楊油庫與美軍宿舍群見證美國在台歷史 - 新頭殼Newtalk

冷戰記憶--台中聯勤招待所(4)(中央社記者蘇木春台中6日電)位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部,至今都已成功保留, ... 於 newtalk.tw -

#93.[台北陽明山旅遊美食景點]【亞尼克夢想村】台灣最大美軍宿舍 ...

[台北陽明山旅遊美食景點]【亞尼克夢想村】台灣最大美軍宿舍群!從50年代看見台灣美食的歷史~ · IMG_9609.JPG · 這次台北的旅行速度很緩慢,走的、住的、吃 ... 於 travel.yam.com -

#94.阳明山美军宿舍群_百度百科

阳明山美军宿舍群(Yangmingshan American Military Housing),是台湾台北市阳明山上山仔后地区的文化景观之一,位于中国文化大学附近占地约13.88公顷的土地上, ... 於 baike.baidu.com -

#95.陽明山之美軍宿舍群- Yangmingshan American Military Housing

俗話說,美好的事物就應該永久保留下來,對於歷史,我的態度也是一樣,不斷的追尋歷史的真相,與想要湮滅歷史的海軍政府對抗((根本在幻想自己是One… by lydiachan. 於 steemit.com -

#96.陽明山上的美國村—美軍宿舍群漫步 - 蔚藍手札

對於一個美國人來說,巴黎隨便一條尋常街道都充滿生活感、歷史味與精彩的故事,讓我也好想這樣來認識與書寫我所居住的城市。無奈歷史不特別長的台北,即使 ... 於 blueblueseattle.blogspot.com -

#97.陽明山美軍宿舍群文化景觀保存維護計畫 - 豆丁网

臺北市政府文化局97年6月陽明山美軍宿舍群文化景觀保存維護計畫2008.06. ... 具紀念性、代表性或特殊性之歷史、文化、藝術或科學價位置及範圍原則上以當年美軍宿舍仍 ... 於 m.docin.com