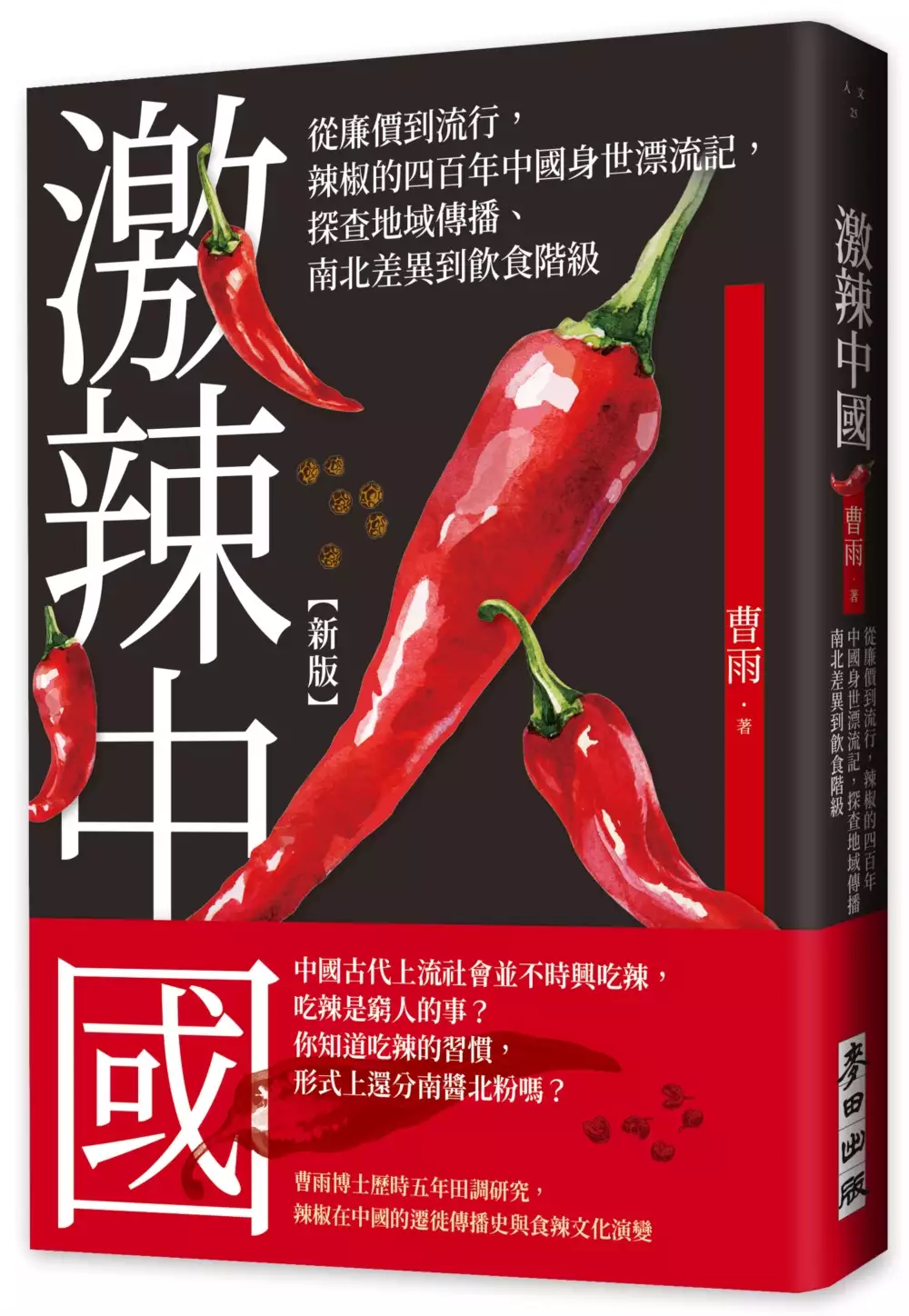

辣椒傳入中國的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹雨寫的 激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級 和曹雨的 激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級都 可以從中找到所需的評價。

另外網站你所不知道的辣椒文化也說明:辣椒并不是中国本土蔬菜,原产于中南美洲热带地区,它本是印第安人最重要的一种调味品。15世纪末,哥伦布航行美洲时把它带回欧洲。明代后期,辣椒传入中国后,它的传播和 ...

這兩本書分別來自麥田 和麥田所出版 。

臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 王怡辰所指導 蔡明媛的 離鄉背井的湖南味──眷村第三代的尋根之旅 (2018),提出辣椒傳入中國關鍵因素是什麼,來自於湖南菜、眷村菜、外省、影劇二村。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 李毓中所指導 張經偉的 從品味到口味:新香料引起的「辣味革命」 (2015),提出因為有 美洲農作物、辣椒、園林、食療、飲食特色的重點而找出了 辣椒傳入中國的解答。

最後網站《麥田》激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國 ...則補充:辣椒 並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人 ...

激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決辣椒傳入中國 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 曹雨博士歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒

開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣

」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(

一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為

食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出

現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心

,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。

辣椒傳入中國進入發燒排行的影片

辣椒工房,開宗明義賣辣椒,招牌貨就是三款香港磨製的辣椒粉,原味、海鮮及蒜味,出品人就是視辣椒為宗教的Alex。

「為甚麼喜歡吃辣?」Alex一聽到這問題,就開始大笑起來:「很多朋友都曾問我這問題,亦以為我是四川人,其實不是,但吃辣是我從小到大的味覺。」他吃辣,更吃出點滴心得:「某家知名米線店,很多嗜辣的,都點大辣特辣,其實該店有款以花椒、辣椒炒的辣椒油,特別香特別麻,你要問姐姐拿,她們才會拿出來的,加入湯底中,更加過癮。」

走遍世界尋辣椒

Alex之所以決定自家磨辣椒粉,全基於一次可怕經驗。「我非常喜歡吃雲吞麵。」笑稱自己是雲吞麵控的Alex,仍然記得那次:「當時我吃完後就會拍照 ,預備放上網記錄 ,卻看見有小強 ,蝶蛙背四式在辣椒油內游走。」讓他領悟一件以往沒有想到的事實:「其實市面辣油 ,真的無法控制質素,辣椒醬到底有沒有其他動物接觸過呢﹖它放了多久呢?」

就因為如此,14歲已入行當燒味廚師,後來任職鐵板燒師傅、的士高,又曾開過日本餐廳、串燒店、雞煲店的Alex,就開始研究辣椒粉之旅。「香港其實沒有很辣的辣椒,最了不起就是泰國小米椒,印度鬼椒,但其實都不夠辣香。」Alex滿臉認真地說:「所以我2年前開始,四圍去試辣椒。」

對於辣椒,Alex可以全情投入。自言讀書不成的他,卻打開歷史書,研究辣椒傳入中國的來龍去脈。又去了台灣宜蘭,和辣椒文創館的館長探討辣椒生態,又走訪多個以辣聞名的地區,如去了成都6天,見識了4個維園大的辣椒交易所;飛往墨西哥邊境,親嘗辣椒始創地的出品;在水牛城,嘗遍知名的水牛城雞翼;甚至找朋友入口了極少見的非洲辣椒。

連洗澡都要小心

到手各國辣椒後,Alex又花了半年時間,探討出最完美的辣椒粉配方。「一有新貨到,都要試驗如何處理,才能有最好的辣香,要炒?要烘?要炸?」最後磨粉後,才放進口中試食,以舌頭去組合不同辣椒的變化,最後成就這種燃燒了整個口腔,令每個味蕾都在逃命,辣得灼燙的獨有滋味。

「每款辣椒的效果都不一樣。」Alex對各種辣椒,有自己一套心得:「一些很溫柔 ,長情 ,很持久,有些很霸道,也有爆炸性十足,遇過很香,但不辣的。」更有些,要小心處理:「美國卡羅納辣椒,辣度是200萬度不能就這樣吃。真的辣得,我放進口試,胃痛了三天。」

磨粉過程,更得小心翼翼:「要戴3M眼罩,口罩。」人人都知道,處理辣椒時,去洗手間要小心,但令Alex意想不到的危險時刻,竟是回家洗澡時:「 因為一洗澡 ,你猜不到 ,辣粉從眉毛 ,流進眼中,嘩!」

全辣宴

現時Alex的辣椒粉,就在自家餐廳及友好餐廳,以及指定超市有售。而在他以飛機為裝修主題的餐廳內,除了常見的歐陸菜式如意粉、牛扒等,還有一個全.辣.椒餐牌,「香檳泡椒鳳爪,SHAKE SHAKE辣炸物,辣凍湯,也有雪糕、曲奇、啤酒等,都以我的辣椒粉來調味。」

從頭盤到甜品,從小食到飲品,辣椒都滲進每一角落,愛辣迷一定要來朝聖。而即使不進餐廳,灑一點特製辣椒粉在尋常菜式上,也會令平板得如同地平線的生活,爆發出火山似的熱情﹗

編輯:楊志強

攝影:關永浩

X-1493辣椒粉售賣點

餐廳:7he Gallery 747、阿久根立燒和牛專門店、心燒食堂

全線Foodwise分店,可登入 https://foodwise.hk/hk/address.html 查看地址

全辣宴菜式供應地址

The Gallery 747 by Café Proud Wings

電話:3590 3787

地址:大角咀嘉善街39號地鋪

營業時間:星期一至五12nn-11pm,星期六1:30pm-11pm,星期日5:30pm-12mn

詳情: http://bit.ly/2DST0QZ

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

離鄉背井的湖南味──眷村第三代的尋根之旅

為了解決辣椒傳入中國 的問題,作者蔡明媛 這樣論述:

1949年,數十萬跟隨國民政府來到臺灣的軍民急需安頓,因此形成臺灣獨有的眷村居住型態。「眷村」是臺灣特殊時空背景所產生的一頁歷史,隨著時間的變遷,它代表的已不僅僅是一代人的房產,更是臺灣重要的歷史記憶與文化。移民們把原本對家的記憶在臺灣以飲食的方式重現,順著歷史的長河,為臺灣自原住民時期始便已多元發展的飲食文化增添新的風貌。我的爺爺即來自中國湖南,是1949年跟隨國民政府來臺的其中一員,為當時人們口中的「外省人」。 因此,本研究目的有三:一、爬梳眷村的形成背景與生活特色;二、探討移民帶來的飲食影響;三、追尋湖南菜在臺灣的發展軌跡。本研究透過文獻分析、口述訪談後發現臺灣隨著時代的變遷,移民帶

入了原鄉地區的飲食習慣,在這片土地上成長出獨特的文化果實。隨著1949年前後的移民來臺灣後形成的眷村菜,跳脫傳統中國八大菜系以地域範圍形成的方式,融合各地方菜系特色而形成了混合風格的獨特菜系,其中湖南菜歷史悠久,特色鮮明,尤以「辣」與「臘」味出名,民初祖庵菜出現後,使湘菜奠定重要地位。祖庵菜其名來自民初大家,亦為近代史上重要人物之一的譚延闓,並與臺灣湘菜有著一脈相承的直接關係,也以融合、創新的烹調方式,為傳統湘菜注入新的創意。隨著時間的流逝,老舊眷村一一拆除,也拆掉長輩們那個年代的生活軌跡與歷史。我寫下這篇論文的初衷,是為了尋根,也想為動盪年代來到臺灣落地生根的爺爺與逐漸凋零的眷村記憶,留下紀

錄。

激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決辣椒傳入中國 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 人類學博士曹雨歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍香辣推薦(按姓氏筆畫排序)▍▍ 毛奇|飲食作家 李純瑀|國立台師大助理教授 李開周|歷史作家、《吃一場有趣的宋朝飯局》作者 莊祖宜|飲食作家 蔡珠兒|作家 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒傳入中國的過程並不是一次完成,而是在十五、十六世紀持續傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後

的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青

睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展

現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭

人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑

」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因

。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是

「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。 ▍▍深刻好評 ▍▍ 辣椒從美洲傳到東南亞,再從東南亞傳入中國江浙,最後卻在雲貴高原和陝北平原走上餐桌,主要原因就是貧窮——富足的江浙不需要將辣椒做食材,貧窮的雲貴和陝北缺少食材和調味料,被迫吃了辣椒。 2020年,我讀到曹雨老師這本書的簡體版,驚喜地發現,我們關於辣椒遷徙史和食辣文化的許多觀點都是相同的。 而曹雨受過嚴謹的學術訓練,文字可讀性很好,他的書質量很高,讓我受益匪淺,能掛名推薦此書,對我來說是很開心很榮幸的事情。——李開周|歷史作家 作者簡介曹雨198

4年生於廣東廣州。2015年取得美國加州大學聖巴巴拉分校與暨南大學聯合培養歷史學博士學位,2017年中山大學人類學系博士後出站,曾在愛爾蘭國立梅努斯大學訪學。現任中山大學移民與族群研究中心副研究員。近年來的研究領域為華僑華人研究和飲食人類學,尤其關注食物傳播與烹飪口味和移民之間的聯繫。 前言 第一章 中國食辣的起源 第一節 辣椒何時進入中國 第二節 辣椒的名稱是怎麼來的 第三節 中國人真的能吃辣嗎 第四節 辣不是味覺 第五節 中國——辛香料大國 第六節 辣椒進入中國飲食 第七節 為什麼食用辣椒首先發生在貴州 第八節 清代辣椒的擴散 第二章 中國文化中的辣椒 第一節 超越食物的辣椒 第二節

辣椒的「個性」 第三節 中醫對辣椒的認知 第四節 「上火」與「祛濕」 第五節 辣椒的性隱喻 第六節 掛一串辣椒辟邪 第七節 南北差異 第三章 辣椒與階級 第一節 中國飲食文化的階級譜系 第二節 庶民的飲食 第三節 辣椒走向江湖 第四節 廉價的流行 第五節 移民的口味 第六節 去地域化的辣椒 第七節 邊疆的辣椒 參考文獻 哥倫布發現新中國是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機,眾所周知,哥倫布航行的目標就是希望從歐洲向西航行到達印度,並獲得印度的香料。當哥倫布和他的船員們第一次踏上西印度群島時,他們就注意到了辣椒,雖然明知這種新發現的香料和已

知的胡椒很不一樣,他們仍然固執地將它稱為胡椒,這就是歐洲語言中普遍將辣椒稱為「pepper」的來源。一四九三年哥倫布第二次前往美洲時,船醫迪亞哥.阿爾瓦雷斯.昌卡(Diego Álvarez Chanca)首次將辣椒帶回西班牙,並且在一四九四年首次記錄了辣椒的藥用特性。辣椒在亞洲的傳播與葡萄牙人的關係更為密切,十五世紀到十六世紀時前往美洲的大多數船隻,無論是西班牙船隻還是葡萄牙船隻,都常在里斯本停泊補給,因此葡萄牙幾乎與西班牙同時獲得了來自美洲的辣椒。由於教皇子午線的分割,葡萄牙船隻更多地往東方航行,因此亞洲的辣椒多由葡萄牙人帶來。在一五○○年前後,印度次中國上就已經出現了辣椒,主要分布在葡萄

牙占據的印度果亞殖民地一帶。中國最早有關辣椒的文獻記載是明高濂所著《遵生八箋》 中《燕閒清賞箋.四時花紀》篇的一行文字「番椒,叢生白花,子儼禿筆頭,味辣色紅,甚可觀」。 高濂是杭州人,生卒年不詳,大致生於嘉靖初年,歿於萬曆末年,一生多數時間居於杭州,曾短暫出仕,是一個高蹈飄逸的文士,對戲曲、詩文、書畫、園藝、飲食都有研究。清康熙年間的文獻《花鏡》、 《廣群芳譜》 等亦有收入辣椒,可見遲至康熙年間,中國人對辣椒的認知是一種觀賞植物,因此辣椒在傳入中國的最初一百年間(大略為十七世紀)未入蔬譜,而是記載於花草譜。早期記載辣椒的三人中,有兩人是杭州人;一人是臨清人,可見當時杭州是明末清初辣椒傳播的一個

重要貿易節點;臨清則是位於京杭大運河之畔的重要貿易中繼點。時至今日,中國辣椒栽培中的兩大品種之一即是杭椒,另一種是線椒。

從品味到口味:新香料引起的「辣味革命」

為了解決辣椒傳入中國 的問題,作者張經偉 這樣論述:

原產地為中南美洲的辛辣植物-辣椒,今日已是一種相當普及的辣味佐料,尤其是在亞洲。不過,在歐洲船隻將辣椒傳入東亞地區之前,該地早已有胡椒、花椒、茱萸子等被廣泛使用的各種辛香料。然而,姍姍來遲的辣椒,最終仍取代了這些老牌調味料的地位,彷彿是一場「辣味革命」。辣椒的各項生物性,以及近代東亞的各種文化,兩者之間所迸出的歷史火花,正是本文所欲呈現的內容。從辣椒的鮮紅外貌如何打入明清士人的園林、到辣椒的勁辣味覺被廣泛用於食療、最後辣椒成為東亞某些國度的特色料理中必備之物,都是本文將探討的議題。

想知道辣椒傳入中國更多一定要看下面主題

辣椒傳入中國的網路口碑排行榜

-

#1.中國吃辣 - TeeWee.cz

對辣椒產生了興趣之後,我開始做一些研究,就先找文獻來看,看辣椒是怎麼傳入中國的,我們中國人又是怎麼認識全国吃辣排行榜中国吃辣排行榜,哪里的人最能吃辣投稿 ... 於 teewee.cz -

#2.【文化瑣談】話說辣椒 - 人間福報

根據記載,明代前中國的辛香料為薑、花椒、茱萸、胡椒,辣椒是明代末期傳入中國。明代高濂《遵生八箋》:「番椒,叢生白花,子儼禿筆頭,味辣色紅,甚可觀 ... 於 www.merit-times.com -

#3.你所不知道的辣椒文化

辣椒并不是中国本土蔬菜,原产于中南美洲热带地区,它本是印第安人最重要的一种调味品。15世纪末,哥伦布航行美洲时把它带回欧洲。明代后期,辣椒传入中国后,它的传播和 ... 於 wh.cnki.net -

#4.《麥田》激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國 ...

辣椒 並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人 ... 於 shopee.tw -

#5.劉晉:辣椒簡史 - LifeStyle Journal 優雅生活

中國辣椒 主要產地包括雲南、貴州、四川、湖南、湖北和新疆。四川人嗜辣,未有辣椒前,蜀人用茱萸和花椒作辛香料,辣椒傳入對川菜有深遠的影響。 於 lj.hkej.com -

#6.辣椒何时传入中国 - 西安唯典小吃培训

比较公认的中国最早关于辣椒的记载是明代高濂撰《遵生八笺》(1591年),曰:“番椒丛生,白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观”的描述。据此记载,通常 ... 於 xc.xawdcy.com -

#7.古人原來這樣過日子:地表最強的66堂中國歷史穿越課 - Google 圖書結果

中國古人也愛吃辣,但辣味的最初來源並不是辣椒。古代最常用的辛辣味調料是 ... 辣椒在明朝末年才傳入中國,因此明朝之前中國人是吃不到辣椒的。以前看過一個中醫在微博 ... 於 books.google.com.tw -

#8.【歷史今昔】古時調味甜酸鹹清朝川菜才變辣 - 文匯報

古代史書惜字如金,以胡椒數量彰顯貪官財富之多,可見其珍貴,因此胡椒亦被稱為「金丸使者」。 而我們熟悉的辣椒,大約要到明朝末期才傳入中國。辣椒最初 ... 於 paper.wenweipo.com -

#9.辣椒传入我国之前民间常用什么作为辛辣调料蚂蚁庄园11月27 ...

3.答案解析:. 在辣椒进入中国前的两千多年,中国古人常用的辛辣调料是花椒、生姜和茱萸三种。尤其是 ... 於 m.ali213.net -

#10.中國辣

中国十大最辣辣椒分别为石柱朝天红辣椒、云南象鼻涮涮辣、福建三明的“神 ... 辣椒傳入中國400多年,大部分的時間裡默默無聞,但就在最近30年間,辣椒 ... 於 359018518.smb-binnenstebuiten.nl -

#11.辣椒明代才传入中国在此之前的“辣味”是什么味?

大约16世纪末,辣椒传入中国,当时被人们称为“番椒”,番,就是“海外”的意思。也就是说,辣椒这种食材并非中国本土所有,而是通过贸易从番外带回来的。 於 m.news.xixik.com -

#12.改變世界歷史,並扭轉近代文明的六種植物 - 上下游

史料記載,辣椒是在明代末期,由海路從美洲的秘魯、墨西哥傳入中國的。初見於明末姚可成之《食物本草》,主要作為藥物使用,自呂宋或荷西台灣傳入福建 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#13.中國吃辣

對辣椒產生了興趣之後,我開始做一些研究,就先找文獻來看,看辣椒是怎麼傳入中國的,我們中國人又是怎麼認識全国吃辣排行榜中国吃辣排行榜,哪里的人 ... 於 674224033.ideria.pl -

#14.辣椒傳入中國之前,古代川菜的辣味從哪裡來? - 劇多

辣椒 原產於南美洲印第安人的調味品,明末從美洲傳入中國,起初作為觀賞和用藥,古代人的欣賞水平也是重口味-_-#. 古代中國餐桌上的辣主要靠五種食材來 ... 於 www.juduo.cc -

#15.中國「辛辣文化」與「辣椒革命」 - 國際邊緣

在中國古代,辛辣的調料十分多,重要的有花椒、薑、茱萸、扶留藤、桂、胡椒、芥辣、辣椒等,在明代末年辣椒傳入中國前,花椒、薑、茱萸使用最多,是 ... 於 intermargins.net -

#16.明朝末年才傳入中國辣椒最早竟被當作… - 歷史 - 中時新聞網

不過,辣椒進了中國,最先傳入江浙、兩廣、貴州、湖南等地,後又流布於西南等地區。 清初,最先開始食用辣椒的是貴州及其相鄰地區。在鹽缺乏的貴州, ... 於 www.chinatimes.com -

#17.【閒話吃喝】翁佳音、曹銘宗/吃辣 - 讀書吧

辣椒傳 到中國則稱之「番椒」,這是與中國原產的花椒、早已引進的胡椒對比的 ... 就辣椒的食用而言,雖然最早傳入台灣、福建,但其辣味似乎未受喜愛, ... 於 reading.udn.com -

#18.辣椒傳入前的2000年中國人靠什麼下飯?

在古代,辛辣調料並不少,除了花椒以外,還有姜、茱萸、扶留藤、桂、芥辣等。在明代以前,花辣、姜、茱萸三者使用最多,被稱為民間三大辛辣調料,是為「三 ... 於 zi.media -

#19.辣椒何時傳入中國 - 每日頭條

比較公認的中國最早關於辣椒的記載是明代高濂撰《遵生八箋》(1591年),曰:「番椒叢生,白花,果儼似禿筆頭,味辣色紅,甚可觀」的描述。據此記載,通常 ... 於 kknews.cc -

#20.越辣越吃香-辣椒- 農業知識入口網

辣椒傳入中國 的時間約在明代末年,起初僅作為藥用及觀賞用植物,是到了清朝初年貴洲地區因缺乏鹽,率先以辣椒取代鹽來食用,這樣的飲食習慣逐漸擴及、影響到周邊地區,才 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#21.辣椒源自海外,為何中國人吃辣的歷史卻如此悠久? - 楠木軒

明末辣椒傳入後,對花椒在飲食界的地位有了不小的衝擊,傳統的花椒、茱萸、姜三香被辣椒、胡椒、姜所取代,花椒的調味地位有所降低,但在川菜中卻是個例外 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#22.自由說新聞》噴完辣椒水還側踢!中國公安暴打「白髮運動 ...

自由開講》中國「白紙」剛平「白髮」又起揭穿中共打腫臉充胖子習性 · 習近平稱中國防疫創造奇蹟王丹:精神出現認知障礙 · 入主北台灣市政特區最後上車機會. 於 news.ltn.com.tw -

#23.辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食 ...

辣椒 從美洲傳入之後,因為調味的需求,補足了部分地區食鹽價格昂貴的民生問題,柴米油鹽醬醋茶當場變成柴米油辣醬醋茶這樣。庶民沒有何不食肉糜的選擇問題 ... 於 vocus.cc -

#24.花椒才不是辣椒!花椒是橘子的近親| Knowing - LINE TODAY

在辣椒傳入中國之前,中國人用薑、葱、茱萸、蒜、胡椒、花椒等物來增加辛辣味;而辣椒傳入中國後慢慢定義了何謂辣。現在講到辣,第一個想到的就是辣椒 ... 於 today.line.me -

#25.辣椒沒傳入中國之前,中國古代人吃辣主要靠什麼食材? - GetIt01

辣椒 ,古人經過業餘考察:主力是姜與芥末,還有一個現在很少作調料用的茱萸。當然還有花椒、蔥、蒜、韭菜、扶留藤,漢代張騫通西域引入中原的胡椒也可以提供... 於 www.getit01.com -

#26.郭台銘參選2024 請示媽祖.關聖帝君都"同意" - MSN

傳出鴻海集團創辦人郭台銘評估選總統已經一段時間,更曾在春節期間請示媽祖和關聖帝君,都獲得神明同意,也… https://ctsnews.page.link/iACLP. 於 www.msn.com -

#27.激辣中國: 從廉價到流行, 辣椒的四百年中國身世漂流記, 探查 ...

飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析曹雨博士歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 於 www.eslite.com -

#28.壽司郎事件餘波盪漾日餐飲業者人人自危 - 華視新聞網

料多到要滿出來的拉麵端上桌,客人立刻拿起裝著特製辣椒粉的瓶子,替餐點 ... 因為壽司郎惡作劇影片瘋傳,日本餐飲業者繃緊神經,壽司郎宣布更改營運 ... 於 news.cts.com.tw -

#29.激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記

辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變. ··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#30.泉州人不喜食辣辣椒只作为若隐若现的调味剂 - CCTV节目官网

不是科幻片!这些“大国重器”硬核! 《 辣椒 的征途》第1集:泉州人不喜食辣 ... 於 tv.cctv.com -

#31.壽司郎「整間店空了」 網曝日本人個性:踩到底線 - HiNet生活誌

日前一段10秒的影片在推特上瘋傳,可以看出原拍攝者所在的壽司郎裡,一位顧客都沒有,迴轉 ... 不少網友認為台灣小吃店的辣椒油跟醬油才是最可怕的。 於 times.hinet.net -

#32.但宋朝人如何調出辣味?關於「辣椒」起源的歷史 - LIFE 生活網

辣椒傳入中國 的途徑有兩條:一是自海路傳入臺灣、兩廣等地,稱為番椒;二是從絲綢之路的南中亞傳入,分布在甘肅、寧夏、陝西等地,稱為秦椒。甜椒傳入 ... 於 life.tw -

#33.重視罕病家庭!中國附醫攜手基金會「愛不罕見」藝術展登場

【記者王煌忠/台中、花蓮報導】花蓮縣驚傳山難!前立委林豐喜45歲兒子,與3名友人組成登山團,19日從南投開始登山,20日行經花蓮五甲崩 ... 於 tw.nextapple.com -

#34.張箭:辣椒在全球的傳播

1493年,哥倫布返航並將辣椒帶回西班牙,很快辣椒又傳入其鄰國葡萄牙。 ... 到19世紀上半葉,辣椒在中國的栽培和食用已經相當普及,在一些地方甚至 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#35.辣椒占领中国史- 阮一峰的网络日志

结论是:"辣椒传入中国约400年,但这种洋辛香料很快红遍全中国,将传统的花椒、姜、茱萸的地位抢占,花椒的食用被挤缩在花椒的故乡四川盆地内,茱萸则 ... 於 www.ruanyifeng.com -

#36.辣椒是從菲律賓傳入中國的? 原來以前中國沒有辣椒只有花椒 ...

辣椒 是從菲律賓 傳入中國 的? 原來以前中國沒有 辣椒 只有花椒【Kokee講故事#19】 辣椒 中國古代. 3.6K views · 2 years ago ...more ... 於 www.youtube.com -

#37.日本DAISO12蚊店|10強必買品醃蛋神器奪冠半杯汁醃4蛋網民 ...

醬油、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻成為麻藥的靈魂元素。 ... 煮溏心蛋方法先用大頭針刺入雞蛋氣室,在滾水的狀態下慢慢放雞蛋,怕蛋殼裂開,不妨在 ... 於 www.hk01.com -

#38.辣椒傳入中國前,無辣不歡的四川人吃什麼?調料今天很常見

可見,中國最早的辣椒是在明朝傳入,而最初的作用也是用來觀賞,並非食用。但川人自古「好辛香」,特殊的地理環境也讓他們喜歡通過吃辣來排出體內的濕氣, ... 於 twgreatdaily.com -

#39.辣椒是怎么传入中国的?

据说辣椒入中国也是葡萄牙人带入的。最初只在东南沿海地区,如浙江一带。中国人喜食辣椒从此开始,之前中国人做菜的调料多为花椒, ... 於 www.kepuchina.cn -

#40.吃貨眼中的成都地圖 告訴你四川人為啥喜歡吃辣

封面新聞記者田之路秦朝就誕生的川菜,其“好辛辣”指的是姜、花椒等引發的味覺,並沒有辣椒。明朝辣椒傳入中國的浙江及周邊地區。清朝辣椒才與川菜相遇 ... 於 sc.people.com.cn -

#41.摩登食經——辣椒與川菜 - 頭條日報- 星島頭條

提起四川菜,大家都會想起麻婆豆腐或麻辣火鍋中那火紅色的辣椒。不過辣椒於十六世紀初才傳入中國,由於中國幅員廣闊,辣椒傳入之初只普及於沿海地... 於 hd.stheadline.com -

#42.辣椒@ DIY - 隨意窩

辣椒的歷史在中國古代,辛辣的調料十分多,重要的有花椒、薑、茱萸、扶留藤、桂、胡椒、芥辣、辣椒等,在明代末年辣椒傳入中國前,花椒、薑、茱萸使用最多,是中國明鑒 ... 於 blog.xuite.net -

#43.辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食 ...

辣椒傳入中國 的過程並不是一次完成,而是在十五、十六世紀持續傳播,並從各國傳入 ... 本書以飲食人類學的角度,展現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂, ... 於 www.cosmosbooks.com.hk -

#44.中國辣椒

辣椒 原产地在墨西哥,最初是作为一种观赏性植物在16 世纪传入中国,明朝《遵生八笺》有记载「番椒丛生,白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观」。. 云南 ... 於 191056933.accountant-pro.ru -

#45.無辣不歡- 明、清時期辣椒的傳播與食辣飲食的嬗變

在. 辣椒尚未傳入中國前,中國辛辣類的食材不外傳統的三香(花椒、. 薑、茱萸)及蒟醬、胡椒與芥。明、清時期隨大航海貿易漸次擴展,. 美洲原生作物被引入中國及世界各地, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#46.明朝辣椒才傳入中國!在那之前川菜是什麼味道? - 三立新聞

花椒具獨特濃烈香氣,味麻,是中國愛用調味料。最早《詩經》記載花椒用於酒的配製,後來也變成料理重要的一味。 · 薑、 · 蒜傳入中國,人們便將茱萸、花椒、 ... 於 www.setn.com -

#47.小知識!花椒和辣椒不是一家人橘子才是它的近親 - 東森新聞

在辣椒傳入中國之前,中國人用薑、葱、茱萸、蒜、胡椒、花椒等物來增加辛辣味;而辣椒傳入中國後慢慢定義了何謂辣。現在講到辣,第一個想到的就是辣椒 ... 於 news.ebc.net.tw -

#48.激辣中國- 图书- 豆瓣

毛奇|飲食作家李純瑀|國立台師大助理教授李開周|歷史作家、《吃一場有趣的宋朝飯局》作者莊祖宜|飲食作家蔡珠兒|作家··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味 ... 於 book.douban.com -

#49.辣椒- 維基百科,自由的百科全書

中國菜編輯 · 川菜:四川話多稱辣椒為海椒(因其從海外傳入中國),廣泛用於各類川菜菜式作調味料,包括麻婆豆腐、宮保雞丁、水煮魚、麻辣火鍋等。 · 湘菜:湖南人注重鮮辣, ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播 ...

辣椒 並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」, ... 於 www.kobo.com -

#51.辣椒传入中国不过四百多年,为何能风行全国? - 搜狐

辣椒 具体何时传入中国已不可考,但是传入路线却是明确的。辣椒原产于美洲,随着欧洲大航海时代的到来,1492年(明弘治五年)哥伦布发现美洲。 於 www.sohu.com -

#52.哥倫布發現「新中國」?「大陸」換成「中國」 出版社一鍵 ...

一本談辣椒傳入中國過程的生活類書籍,卻因政治介入在兩岸都出包!作家曹雨著作的《激辣中國》1月底才由麥... 於 www.upmedia.mg -

#53.辣椒的中國之旅 - 航海故事

辣椒 產於南美洲墨西哥,直到明末清初(西元1644年前後),才傳入中國,稱為番椒。 觀賞用的草花明代戲曲家湯顯祖,是最早記載辣椒的人之一, ... 於 navstory.co -

#54.百年飯桌 - Google 圖書結果

辣椒傳入中國 已經是明朝後期了。最早的記載見於浙江杭州人高濂一五九一年出版的《遵生八箋》,稱之為「番椒」,當時浙江、遼寧、台灣等地的地方志也記載辣椒的出現。 於 books.google.com.tw -

#55.在花椒、辣椒还没有传入中国的时候,川渝人民是吃什么的?

有问题,就会有答案。知乎,可信赖的问答社区,以让每个人高效获得可信赖的解答为使命。知乎凭借认真、专业和友善的社区氛围,结构化、易获得的优质内容,基于问答的 ... 於 www.zhihu.com -

#56.辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食 ...

書名:激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記, ... 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播, ... 於 www.kingstone.com.tw -

#57.辣椒真是明代才传入中国吗?古人在很早前就可能种植过

大多数人普遍认为,辣椒原产于美洲,明代后期(16世纪末)传入中国。主要的依据是明代高濂的《遵生八笺》(公元1591年)中的记载:“番椒丛生,白花,果俨似秃笔头,味辣色 ... 於 baike.baidu.com -

#58.辣椒傳入中國以前,四川人吃辣嗎?川菜靠什麼征服人們的味蕾?

傳說川人嗜辣,自古有之。但辣椒真正傳入中土是明末年間的事情,吃辣椒的年頭僅區區三、四百年而已。那麼號稱有兩千多年歷史,對辣需求極大的川菜, ... 於 daydaynews.cc -

#59.激辣中國(新版) | 塑身/飲食| Yahoo奇摩購物中心

辣椒 並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#60.四百年飲食變遷怎一個「辣」字了得\谷中風 - 大公網

《中國食辣史:辣椒在中國的四百年》篇幅不大,學術含量卻不小。作者從辣椒這一具體食物入手,以「刨根問底」的態度,簡明輕鬆的文風,梳理勾勒了辣椒傳入 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#61.春天一到就過敏!專家推「4類超級食物」助鼻暢通大蒜

1、槲皮素:洋蔥、辣椒、歐芹、蘋果、藍莓等常見的食材中,都含有槲皮素,是屬於植化素類黃酮的一種,有助於對抗由組織胺引發的過敏反應。 於 news.ttv.com.tw -

#62.顯微鏡下的古人生活 - Google 圖書結果

此書成書於一六二八年,故推斷馬鈴薯傳入中國時間不晚於一六二八年。 ... 辣椒當胡椒,哥倫布的美麗誤會 o 粉、 o o o -- 0 - o 辣椒傳入中國年時間,在沒有辣椒的時代, ... 於 books.google.com.tw -

#63.辣椒的故事

辣椒 在中式料理中也扮演很重要的角色,最廣為人知的就是四川的麻辣料理。辣椒在明朝末年傳入中國,它的辣度遠遠超過原有的“花椒、薑、茱萸”等三種傳統辛辣 ... 於 www.spicelandtw.co -

#64.知史- 中國古代的辣味來源——花椒|辣為何物

辣椒傳入中國 是在明朝末年,直至清朝中後期,中國人才開始普遍吃辣。然而就這短短一二百年的時間,中國人已經無辣不歡,四川人更是拓寬了辣椒這種舶來品 ... 於 mychistory.com -

#65.回家吃飯的感覺!日式建築搭家常菜黃埔新村小餐館眷村人情味

松板豬加入豆腐乳炒香,再用洋蔥增加天然甜味,來點辣椒拌炒, ... 受歡迎的酸芥菜,也是老闆娘親手醃製,把芥菜曬乾放進泡菜罐裡,放入辣椒薑紅糖鹽 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#66.[激辣中國(新版)--從廉價到流行,辣椒的四百年中國 ... - 一本

辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變. ··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#67.中國歷史上:那些從國外傳進來的蔬菜,辣椒被食用才300多年

胡蘿蔔的栽培歷史距今已有2000多年了,原產地是亞洲西南部、阿富汗一帶,那裏的紫色胡蘿蔔是胡蘿蔔最早的祖先。大概在公元10世紀的時候,胡蘿蔔經伊朗傳入 ... 於 www.gushiciku.cn -

#68.辣椒兵法全攻略(下):我們為什麼會覺得辣椒很「辣」?

直到清康熙年間辣椒傳入中國西南一帶以後,辣椒才逐漸轉變為蔬菜和調料。最先開始食用辣椒的是貴州、雲南一帶,當時缺鹽的貴州苗人「用以代鹽」來增加味覺 ... 於 www.thenewslens.com -

#69.鄉土湖南 - Google 圖書結果

辣椒,別名番椒、海椒、秦椒、地胡椒、辣茄,原產中南美洲熱帶地區,1493年傳至歐洲,1593年傳至日本。傳入中國有三條途徑:一是經海路傳 ... 於 books.google.com.tw -

#70.【廚娘香Q秀】泰式風味沙拉和辣椒雞腿卷- 鮮蝦

仿土雞骨腿皮厚一些,用保鮮膜或鋁箔紙捲起時要捲緊,並在表面戳2-3小洞,再放入蒸籠蒸熟。寬粉川燙熟透後,放入冰開水中冰鎮比較Q彈。 第一道~鮮蝦鑲中卷 ... 於 www.epochtimes.com -

#71.美食歷史:辣椒什麼時候傳入中國的?炒菜哪個朝代才開始有?

美食歷史:辣椒什麼時候傳入中國的?炒菜哪個朝代才開始. 除辣椒外,玉米、土豆、紅薯, 其實都是引進作物, 而重要的調料和香料, 在中國古代很長時期都依靠絲綢之路 ... 於 min.news -

#72.【解放日报】【专家署名文章】美洲作物是怎么传入中国的

我们耳熟能详的美洲粮食作物有玉米、番薯、马铃薯,美洲蔬菜作物有木薯、南瓜、笋瓜、西葫芦、菜豆、辣椒、西红柿,美洲油料作物有花生、向日葵,美洲嗜好 ... 於 www.njau.edu.cn -

#73.中國失業嚴重一周爆7起連環血案估失地農民超1億(圖) -就業- 民工

今年釋出的就業機會砍半,沒想到報名人數竟高達10萬人,「履歷就像洩洪般湧入」。 報導還指出,現階段,中國青年就業難度前所未見,過去一年16至24歲城鎮 ... 於 www.secretchina.com -

#74.知史- < 辣椒歷史的爭議|辣為何物 - Facebook

雖然古時食材選擇沒有今天多,但辣味的食材還有不少。根據李開週著作「吃一場有趣的宋朝飯局」,在辣椒傳入中國之前,能提供辣味的食材有蔥、薑、蒜、胡椒和芥菜等,宋人以 ... 於 pt-br.facebook.com -

#75.脆腸料理

下生腸爆炒一下就好,倒入醬汁翻炒,待稍稍收汁加入蔥綠、辣椒炒一下即可起鍋。 ... 天門冬目百合科蔥屬,跟蔥蒜是同一家族,原產於中國,之後傳入日本、東南亞各國。 於 782125671.magasinducoin.fr -

#76.辣椒明朝才傳入中國,在此之前,愛吃辣的四川人想吃辣的怎麽 ...

原標題:辣椒明朝才傳入中國 ,辣椒辣的辣在此之前,明朝愛吃辣的才传川人湖北省石首市宏源(汽车)用品制造厂四川人想吃辣的怎麽辦? 於 eye57.svurr.com -

#77.哪個朝代愛吃辣椒

部分人群痴迷于辣椒的史料记载,辣椒是在明代末期,由海路从美洲的秘鲁、墨西哥传入中国的。并且辣椒最早也只是作为观赏植物,放进菜肴中的时间更迟。史料 ... 於 820933029.queens-plan.si -

#78.6個天然降壓神隊友!B3與C擴張血管、纖維與鈣促進排鈉!

胡大一、李寧、成向東(中國心腦血管疾病權威、營養專家、知名中醫師) ... 食物來源:維生素C在蔬果中含量較豐富,如柑橘類水果、番茄、辣椒、小 ... 於 www.edh.tw -

#79.辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食 ...

內容簡介 · ··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? · ··辣是痛覺不是味覺? · ·· · ··精彩摘錄·· · 辣椒會不會讓人「上火」? 於 www.books.com.tw -

#80.激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記

辣椒 並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代 ... 於 www.cite.com.my -

#81.為什麼四川人愛吃辣椒

辣椒的好搭档—花椒: 喜欢吃川菜的朋友肯定知道,川菜中除了辣椒另一个必不可少的调味料就是花椒。而在辣椒传入中国之前,川人日常喜食花椒,虽然后来随着 ... 於 498117631.escueladeportivacp.es -

#82.激辣中國: 從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域 ...

展示館別:總圖二樓經典書房 作者:曹雨著 簡介: ··辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的 ... 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#83.辣椒傳入中國以前,四川人吃什麼? - 壹讀

在明代末年,辣椒傳入中國前,花椒、姜、茱萸是使用最多的三大辛辣調料。 首先我們來說一說,茱萸。 茱萸是什麼?其實我們對茱萸並不陌生。唐朝詩人王維在 ... 於 read01.com -

#84.歷史冷知識!在辣椒傳入中國之前,四川、湖南人愛吃什麼呢?

辣椒 並不是中國本土作物,大概在明朝中後期傳入中國,最初叫做海椒,秦椒等等,而辣椒最初進入中國並不是作爲一種食材,而是一種觀賞植物,辣椒作爲食材 ... 於 ppfocus.com -

#85.辣椒的起源到底在哪兒?中國人和韓國人都在爭 - 阿波羅網

1493年,從美洲回航的哥倫布船隊首次把辣椒帶到舊大陸。因為西班牙人覺得它的辣味像胡椒,所以也管它叫「胡椒」。這種混淆後來又傳入西方其他國家 ... 於 tw.aboluowang.com -

#86.「辣椒」是何時傳入中國? - 談奇述異坊

其實「辣椒」(Chili Pepper) 是在明朝末年才傳入中國,迄今僅有四百餘年。「辣椒」在中國,最初只作為觀賞和藥用,成為調味品後,在很短時間,就完全搶佔了 ... 於 kason2047.pixnet.net -

#87.激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記

《激辣中國(新版)》電子書- 原來,中國古代上流社會並不時興吃辣,吃辣是窮 ... 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的 ... 於 readmoo.com -

#88.辣椒简史:明末由海路传入中国,最早在贵州广为流传 - 腾讯新闻

辣椒 真正传入中国,也就是明末年间的事情。 那么,你是否也好奇:没有辣椒之前的川菜,究竟长成什么样? 我们心目中总是“无辣不欢”的川蜀人民,在辣椒 ... 於 new.qq.com -

#89.激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記

辣椒傳入中國 的過程並不是一次完成,而是在十五、十六世紀持續傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南 ... 於 www.taaze.tw -

#90.略論歷史上東亞三國辣椒的傳播ㆍ種植與功用發掘*

1) 中國古代蔬菜有許多非本土菜, 如胡椒ㆍ胡. 蒜ㆍ胡荽ㆍ胡蘆菔等, 辣椒也是其中一種. 關於古代辣椒傳入與分佈, 今人. 不乏研究. 學者們考釋辣椒名稱, 分析中國古代 ... 於 webbuild.knu.ac.kr -

#91.「拔辣」考古學| guavanthropology.tw 芭樂人類學

那辣椒是怎麼跑到中國來的?和其他自美洲傳入的植物,像是玉米、馬鈴薯、南瓜等作物相比,這方面的文獻資料非常地少,目前最有可能來自於三條途徑: ... 於 www.guavanthropology.tw -

#92.辣椒传入中国前,爱吃辣的四川人吃什么? - 网易

直到明代后期,随着我国和国外的交流增加,辣椒从江浙两广地区传入中国,但这些地区的人民饮食相对喜甜、喜清淡,对这种充满辣味的食物并不感冒,就 ... 於 www.163.com