高雄 鴨 莊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凌煙寫的 文學廚房的人生百味 和何信緯的 餐酒搭配學:侍酒師的飲饌搭配指南都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自橙舍文化有限公司 和麥浩斯所出版 。

國立嘉義大學 教育學系研究所 張淑媚所指導 王淳華的 尋心、剖心、拾心—我的成長敘說 (2021),提出高雄 鴨 莊關鍵因素是什麼,來自於生命價值、自我敘說、生命故事。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出因為有 口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁的重點而找出了 高雄 鴨 莊的解答。

文學廚房的人生百味

為了解決高雄 鴨 莊 的問題,作者凌煙 這樣論述:

「家的定義,就是有炊煙、有食物氣味的地方。」 凌煙具有多重身分。她是早慧的小說家,26歲初試啼聲就以《失聲畫眉》獲得第四屆自立報系百萬小說獎(1990年),以她18歲翹家加入歌仔戲班四處演出兩年的經驗為藍本;她是一位對美食有無限熱情與天份的廚藝高手,她同時也是為愛義無反顧的情人,盡責的人妻與人母。 大量呈現女女情慾的《失聲畫眉》是台灣第一部獲得重要文學獎肯定的同志文學作品,一九九二年並改編成電影在臺上映,這麼高的起點卻在她為愛進入家庭後中斷。直到四十歲時她再度重拾文學之筆,完成一部十萬字長篇小說《竹雞與阿秋》參加高雄打狗文學獎,再獲長篇小說首獎肯定,更一鼓作氣完成《失聲畫眉》的

續集,二十萬字長篇小說《扮裝畫眉》。她的作品具有細膩的洞察力,又具備敦厚的人情味。 本書《文學廚房的人生百味》是凌煙紀錄兒時鄉間飲食文化與生活滋味的散文集。凌煙出身嘉義縣東石鄉,十歲前因父母忙於工作,便與弟弟一起被寄養在東石鄉由祖父母帶大。慈祥、寡言的阿嬤,是她做菜的啟蒙老師。本書記錄了她十歲前在鄉間農村的童年生活的自由自在多采多姿,如切蘆筍煮茶,抓蟋蟀鹽酥,三日節炒潤餅菜祭祖,五月節和姆婆一起包肉粽,跟著小叔叔去池塘釣青蛙,各種鄉間年節菜餚,都市人無緣感受的生活經驗和飲食文化。十歲後隨父母遷居高雄前鎮區的籬仔內一家團圓,身為長女的凌煙,更被母親訓練成得力幫手,從煮飯淘米到下廚料理樣樣上

手,她進入國中之後,母親便放心讓她自己決定要買什麼菜,以至於下廚做各種料理對她而言皆信手捻來,四處品嚐美食更是她的興趣,本書內也羅列了各式各樣她個人的料理心得,是美食愛好者很有幫助的料理參考。 這本《文學廚房的人生百味》是她集結兩年多來的飲食文學散文,飲食散文是她的另一個新的寫作方向:因為她的大兒子結婚生子,幫媳婦做月子時,她開始書寫與料理有關的文章,貼在臉書分享,意外獲得極大迴響,後來便欲罷不能,把人生故事也寫進料理中,用一道菜講述生命中的一段人、事、物,出版了《乘著記憶的翅膀,尋找幸福的滋味》。獲高雄市文化局補助出版,辦了北中南三場別開生面的新書發表會,邀請各地好友、粉絲端出一道菜來

情義相挺,並講述屬於他們家族食物的情感與記憶,再交聯經出版《舌尖上的人生廚房》。 「隨這兩本飲食文學書的出版,我成立「文學廚房」粉專,自封是料理人生百味的文學廚娘,向來愛做菜愛分享的我,開始應粉絲要求做料理宅配,整天在廚房裡忙做菜,二十歲用到現在的筆名「凌煙」變得滿身「油煙」,我調侃自己是文學界油煙味最重的作家,同時人生的第二個夢想開始成形。」 勇於追夢的凌煙,先是開辦了網購形式的「文學廚房」,推出的冷凍餐包以台灣古早味如菜尾湯、豬腳麵線、肉燥、甜湯、滷味等等,因為用料實在,大受歡迎,讓訂購者驚豔,一試成主顧。她遂更進一步在高雄頂下了一家小餐館店面,開設實體的「文學廚房」,卻因Co

vid-19疫情突然猛烈攀升,工作者相繼染疫,讓文學廚房曇花一現便告結束,這段經驗也放入本書。這本書是難得的南台灣早年地方飲食寫照,留給下一代的珍貴紀錄。 本書特色 ˙40篇飲食古早味的人情回憶,酸甜鹹苦 ˙紀錄鄉村生活的多采多姿,敘述傳統台菜的原汁原味 ˙附溫暖的插畫傳達美好的飲食想像 得獎紀錄 《失聲畫眉》第四屆自立報系百萬小說獎得主 《竹雞與阿秋》高雄市打狗文學獎長篇小說首獎 文壇推薦 用食物結合人生況味,用文學抗衡生命挫折。―封德屏(紀州庵負責人、《文訊》雜誌總編輯) 我滿愛吃台菜,但台菜的許多可愛道理我卻大多由書本中了解,這一本凌煙新

作《文學廚房的人生百味》其中的文字滋味可堪和好吃台菜牽手,和美地讓我們歡喜。―愛亞(作家) 文學是美食直透心靈的調味。―曹銘宗(文史工作者、作家) 本書寫出了台灣飲食文化的古早味,從身邊隨手可得的食材,到民間的人情義理;從阿嬷的灶腳到辦桌文化,細述台灣庶民飲食的豐富內涵。本書不只是一本食譜書,閱聽人可依方煮食,更呈現出台灣飲食文化的豐美與多樣。―吳鳴(政大歷史系教授) 季季(作家)、曹銘宗(台灣文史作家)

高雄 鴨 莊進入發燒排行的影片

這是寫給母校高雄美濃的『龍肚國小』一百年生日的歌!

茶頂山乃是學校後方的一座山。

歌詞與學校老師黃鴻松共同創作

描述兒時求學的美好回憶。

在故鄉太陽能民宿錄製專輯時

也邀請在校學弟學妹參與錄音

留下這珍貴的聲音記錄。

-

拍攝MV時除了邀請在校生入鏡

也把熟齡學長姐找回來

在學校的百年大樹下

老中青不同世代的校友齊聚一堂

吹著微風唱著歌

把校園之美與感動展露無遺!

-

【茶頂山个風_音樂工作人員名單】

詞 Lyrics:羅文裕

曲 Composer:羅文裕

製作人 Producer:羅文裕/林樂偉

編曲 Arrangement: 林樂偉

和聲編寫演唱 Chorus Arranger:羅文裕

月琴:哈姆

吉他 Guitar: Joel Voo

貝斯 Bass:羅晧宇

爵士鼓 Drums:Josh Edbrooke

鍵盤keyboard:林樂偉

和聲編寫 Chorus Arranger:羅文裕

和聲演唱:羅文裕/龍肚國小學弟學妹

錄音師 Recording Engineers:賴彥中

錄音室 Recording Studios:鴨跖草民宿(樂器、人聲)

混音師 Mixing Engineer:賴彥中@冒煙了工作室

-

【MV工作人員名單】

監製 Executive Producer|羅文裕

演出 Starring|羅文裕、

導演 Director|莊皓任

製片 Producer/副導 A.D.|林詩茹

攝影 D.O.P.|莊皓任/朱偉祥

剪輯 Editor/調光 Colorist|莊皓任

字卡設計 Graphic Designer|邱憶慈

化妝 Make-Up/髮型 Hair Stylist|小雪

特別感謝 Special Thanks|劉清元 總裁大學長、龍肚國小師生及校友

指導單位:客家委員會

-

羅文裕FB

https://www.facebook.com/wing0209/

羅文裕IG

https://www.instagram.com/wing_okok/

尋心、剖心、拾心—我的成長敘說

為了解決高雄 鴨 莊 的問題,作者王淳華 這樣論述:

本研究目的是透過書寫自我敘說,探索原生家庭對研究者的影響,研究者在歲月洗禮與人生經歷後,接受自己的傷痛並正視自己的傷痛,領悟唯有對往事不執著計較,才能與自己內在靠近,進而活出精彩的人生且創造出自我生命價值。本研究採用自我敘說的研究方式,根據Hitchcock和Hughes(1995)的觀點,使用生命敘述作為本論文研究方法,藉以協助個體深入理解過去的生命經驗,讓個體能更自在的活在當下,進而繼續面對未來挑戰。研究歷程:撰寫原生家庭帶給研究者在成長過程及人際關係的影響,形塑研究者從束縛的籠中鳥,經外在力量敲醒,修正負向觀念,成為自己主人的生命故事,及迎回自我價值。

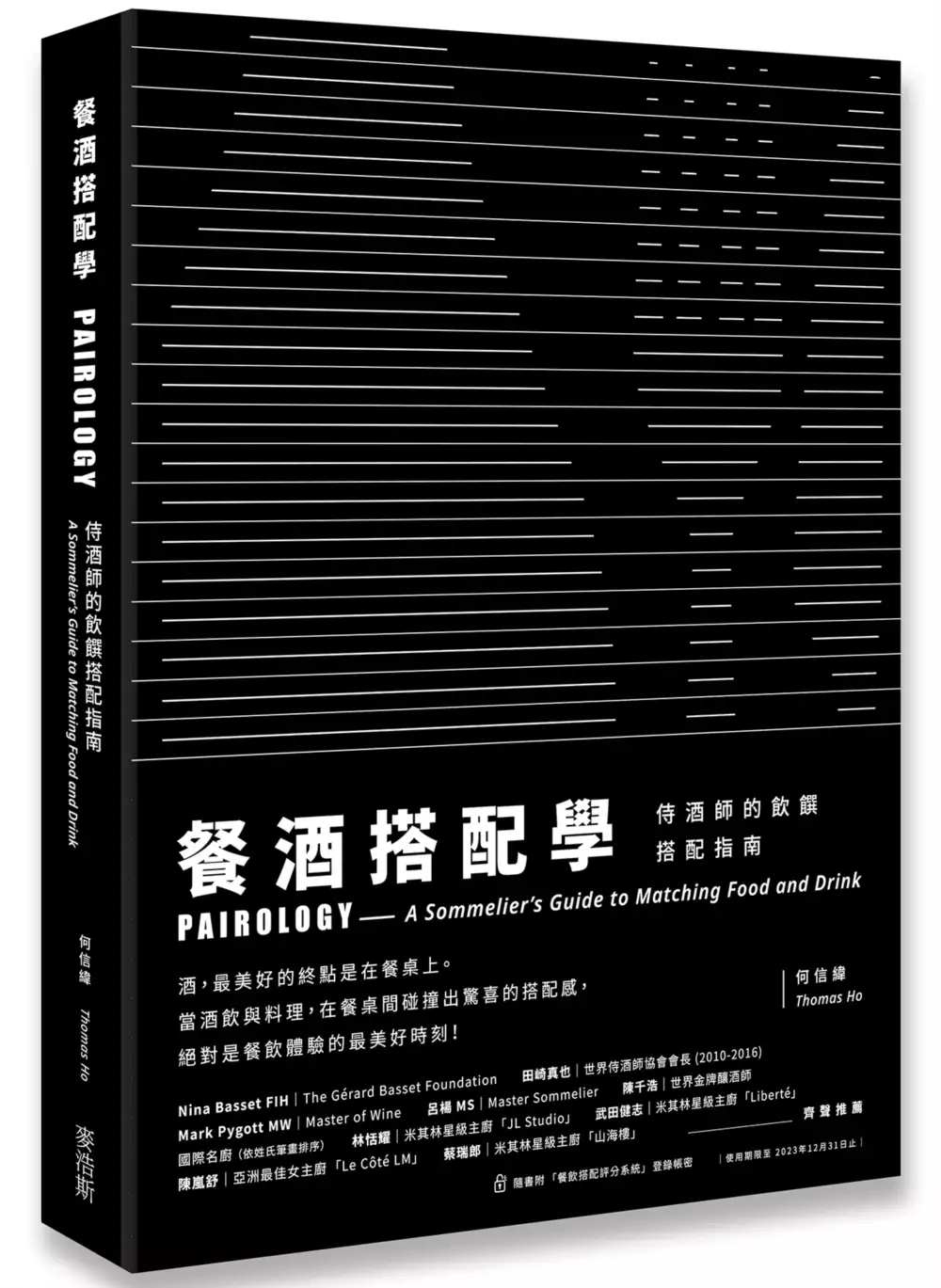

餐酒搭配學:侍酒師的飲饌搭配指南

為了解決高雄 鴨 莊 的問題,作者何信緯 這樣論述:

「如果酒能夠封存時間,知識便能持續傳承。 而釀造學的誕生,讓人類與自然有了更深層對話的可能。 此時此刻,餐飲搭配的學問正在起步, 期許本書能為正在摸索餐酒搭配方向的讀者們帶來些許靈感與啟發。 In Vino Veritas.」 酒,最美好的終點是在餐桌上。 當酒飲與料理,在餐桌間碰撞出驚喜的搭配感, 絕對是提升餐飲體驗的最美好時刻! 從今告別「紅酒配紅肉,白酒配白肉」的簡單想法, 餐酒搭配的好壞,與酒的價錢沒有關係, 沒有不好的酒,只有不合適的搭配。 旅途中的侍酒師——Thomas, 創建世界首套「餐飲搭配評分系統」,並於2022年取得發明專利。 彙整了十多年在餐飲搭配上的實務,與對

料理飲品搭配的思索與理解; 包含每季為餐廳設計的餐酒搭配菜單,和多次與國際米其林主廚合作的餐酒會, 將從中獲取的經驗與賓客體驗後的反饋,整理構思之後,寫入評分程式。 為「餐」、「飲(酒)」搭配帶來更有跡可循的理解及可能性! 「世界上沒有絕對完美的搭配,但也不會有一種完全被否定的搭配」, 餐飲搭配原本主觀而抽象,旦絕不是一件嚴肅的事, 反倒更像一個「沒有正確答案」的題目; Thomas以清楚思路重新解構,建立出完整易懂的架構, 期許透過此書,為讀者們帶來一條清晰明瞭的風味之路。 |酒界盛讚| Nina Basset FIH|The Gérard Basset Foundation 「葡萄酒和

食物的搭配從來都不是一門精確的科學。事實上,它更是對許多事物的仔細觀察、理解與平衡的真實之道;本書是以敏銳的智慧與對葡萄酒的極度熱情來探討這個複雜的主題。」 田崎真也|世界侍酒師協會會長(2010-2016) 「比起擁有優秀的品酒能力;一位謙虛,具有關懷他人、細心、甚至具有能夠閱讀空氣的能力,更適合擔任侍酒師這樣一個職業。而我認為Thomas Ho就是這樣的人。」 Mark Pygott MW|Master of Wine 葡萄酒大師 「有些侍酒師經常表現得好像是來教育你的,但Thomas從來沒有興趣炫耀他的知識,而是用他的經驗和技巧,讓我們覺得關於餐與酒的一切都變得更好。」 呂楊 MS

|Master Sommelier 侍酒大師 「餐酒搭配,是侍酒師必須掌握的技能,即使將其稱之為一門科學,也毫不為過。希望這本書可以教你一些底層邏輯、給你一些經典案例、讓你多一些靈感和嘗試。」 陳千浩|世界金牌釀酒師 「他的冠軍侍酒師之路放眼整個產業,以行動力實踐產學合作,實踐知識經濟的理想,將侍酒師教育力量發揮到極致,那就是——對我來說,全世界都是外場。」 |國際名廚 齊聲推薦|(依姓氏筆畫排序) 林恬耀|米其林星級主廚「JL Studio」 武田健志|米其林星級主廚「Liberté」 陳嵐舒|亞洲最佳女主廚「Le Côté LM」 蔡瑞郎|米其林星級主廚「山海樓」 |本書特色| ◆

將抽象味覺轉為可學習的餐酒搭配學 談餐酒搭配,首先要理解味道! 從了解「甜、酸、苦、鹹、鮮…等」九種味道的基礎內涵開始, 進而分析風味搭配的各種原則、邏輯與可能性, 將抽象的餐酒搭配概念,彙整成可學習的系統脈絡。 ◆ 創建世界首套「餐飲搭配評分系統」 *隨書附「餐飲搭配評分系統」登錄帳密(使用期限至2023年12月31日止) 味覺是主觀的,因此系統的評判標準為「你自己味蕾的分數」, 希望作為一個指南,或是當代料理與飲品的媒合工具; 透過對料理與飲品的評分,相互對比運算後,引導出一個搭配好或壞的預測分數。 使用者可以提前預測餐飲搭配的好壞,並跳脫舊有的配對想像, 以更大的視野,理性的構思風味

架構,最終能穩定重現合宜的配對經驗。 書中將有專篇說明料理與飲品的八個風味值,告訴你如何看懂風味圖,做出更適切的搭配調整。 ◆ 精緻料理到日常小食,詳解32套餐飲搭配 掌握餐搭邏輯後,即用評分系統實際演示各類型料理與適搭酒款的組合; 以及啤酒、調酒或無酒精的茶、咖啡、果汁,配上日常小食,又會迸發什麼火花。 透過風味圖更直覺的分析各種食與飲之間, 味道如何在中間起承轉合,又有什麼巧妙與難得之處。 ◆ 策劃一場賓客盡歡的米其林餐酒會 作者由過去15場的米其林餐會經驗中,精選出特別深刻的6場,細細剖析每一場的規劃思路! 從了解餐會主廚的風格與背景開始,從中推敲搭配邏輯與主題, 進而挑選合宜酒款,

技巧性的與主廚的料理設計融合,最後展演出讓賓客印象深刻的完美餐酒會。 |誰適合這本書| ◆給侍酒師: 帶來更多餐酒搭配的邏輯思考,為葡萄酒與美食找出更多美味組合, 將抽象的味道轉為可分析、專業的經驗值,得以更精進地為顧客提供細緻服務。 ◆給廚師們: 當理解食物與飲品間的完美搭配關係,便能更準確地調整配方比例, 獲得更好的風味平衡,提高料理與酒飲餐搭的完整度。 ◆給美食愛好者: 透過有趣直接的餐飲搭配評分系統, 協助你快速找到喜歡的味道組合與選酒建議,建立自己的風味資料庫。

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決高雄 鴨 莊 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。