高雄70號碼頭貨櫃動態的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝明勳寫的 解鎖!北號誌樓 可以從中找到所需的評價。

另外網站貨櫃動態查詢也說明:貨櫃動態 查詢. 請輸入下列資料:. 請選擇場別: 桃園場 汐止場 台中港. 請輸入櫃號:

靜宜大學 管理碩士在職專班 王友民、魏若婷所指導 陳茗紳的 海運出口臨櫃簽單導入電子自動化的成效— 以W貨櫃集散站為例 (2020),提出高雄70號碼頭貨櫃動態關鍵因素是什麼,來自於流程管理、人際關係衝突、顧客關係管理、服務品質、顧客滿意度、顧客忠誠度。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出因為有 大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策的重點而找出了 高雄70號碼頭貨櫃動態的解答。

最後網站相關查詢/ 貨櫃場/ 高雄地區. 高雄69號碼頭電話則補充:出口貨櫃動態查詢(OutBound Container Query). ... 連海船舶裝卸承攬股份有限公司第號貨櫃碼頭公司資訊地址: 高雄市前鎮區[连海]船舶 ... 70 號碼頭.

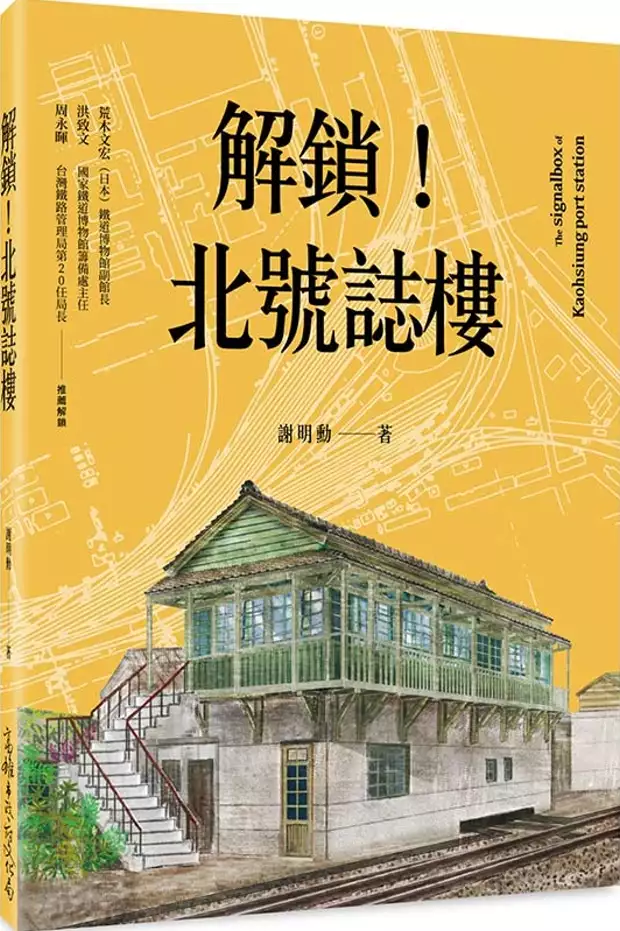

解鎖!北號誌樓

為了解決高雄70號碼頭貨櫃動態 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

海運出口臨櫃簽單導入電子自動化的成效— 以W貨櫃集散站為例

為了解決高雄70號碼頭貨櫃動態 的問題,作者陳茗紳 這樣論述:

本研究採取個案研究法探討W貨櫃集散站的海運出口簽單管理,嘗試以自行研發的網際網路「e-Shipping」系統建置接收報關業者傳輸進倉資料,經由貨櫃場電腦系統自動比對、自動傳輸,與海關通關系統做一介接,完成貨櫃進倉手續的方式,替換報關業者需持紙本資料臨櫃辦理簽證的問題進行流程管理,本研究進行由相關文獻分析、蒐集相關次級資料、透過對報關業者的深度訪談、在以受訪者訪談資料中,運用三角驗證法提取加以分析。並在W貨櫃集散站實際加入流程管理電子化簽單後的相關統計數據接受度結果,做為研究W貨櫃集散站在服務品質、顧客滿意度、顧客忠誠度、顧客關係管理四個面向有否提升分析。在研究結果中,W貨櫃集散站所做的管理策

略改變,在研究過程中發現,對於提升服務相關研究議題是有正面提升的效益,也獲得了報關業者相當大程度的支持。是提供相關行業者具有參考價值的研究。

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決高雄70號碼頭貨櫃動態 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

高雄70號碼頭貨櫃動態的網路口碑排行榜

-

#1.高雄港70號碼頭橋式起重機倒塌多貨櫃倒1輕傷【最新快訊】

高雄 # 碼頭 # 貨櫃 倒塌2021.06.03【最新快訊】 高雄 港 70號碼頭 橋式起重機近中午時突然倒塌,65噸重的起重機,疑似被貨輪撞擊,突然倒塌,現場 貨櫃 整排摔落 ... 於 www.youtube.com -

#2.塞到崩潰下車跑路肩國道警:最高可罰6千 - Yahoo奇摩新聞

... 清明連假小琉球湧入大量旅客,小琉球的 碼頭 也聚集許多返鄉民眾, ... 小確幸的機會就大許多,長榮海運去年大賺3300億元創新高,擬配息 70 元對股東 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#3.貨櫃動態查詢

貨櫃動態 查詢. 請輸入下列資料:. 請選擇場別: 桃園場 汐止場 台中港. 請輸入櫃號: 於 www.evergreen-eitc.com.tw -

#4.相關查詢/ 貨櫃場/ 高雄地區. 高雄69號碼頭電話

出口貨櫃動態查詢(OutBound Container Query). ... 連海船舶裝卸承攬股份有限公司第號貨櫃碼頭公司資訊地址: 高雄市前鎮區[连海]船舶 ... 70 號碼頭. 於 chickenrevolution.es -

#5.台中中國貨櫃 - 花旗信用卡掛失費用

中國貨櫃在基隆港所承租19號碼頭,配置有排寬橋式起重機,可處理8,TEU. ... 高雄結關之櫃請進70號碼頭基隆:第一貨櫃中心台中:中國貨櫃高雄號碼頭*台中 ... 於 avesil.directionlaflandre.fr -

#6.進口貨物拆櫃進倉查詢

船隻掛號+櫃號 ... 3.輸入艙號. 2.Customs Reg.No. 3.Shipping Order ... 請先選擇搜尋方式,您必須輸入完整的資料才能查詢如果您不知道船隻掛號,請到貨櫃動態查詢. 於 www.ctdckel.com.tw -

#7.高雄港70號碼頭貨櫃車撞貨櫃車1駕駛慘遭夾斃 - 中時新聞網

高雄 港傳出意外!70號碼頭發生一起貨櫃車追撞事故,前車司機遭夾死,後方駕駛也一度受困車內,車頭毀損,擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀。高雄港務消防隊於20 ... 於 www.chinatimes.com -

#8.拜登指銀行業危機未結束馬斯克推文示警 - 新唐人亞太電視台

外媒推文提及「未來五年美國將有超過2.5兆美元的商業房地產債務到期,規模之大遠超以往,商業地產入住率卻只有60- 70 %,為這些貸款再融資非常昂貴, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#9.貨櫃場

高雄 地區. 出口空櫃提領/ 進口空櫃還空, 高鳳國際物流/ 吉聯貨櫃. 出口重櫃交櫃/進口重櫃提領, 華東線,華北線(MV:FYH) (MV:HE BIN), 陽明70 號碼頭. 於 www.coscotw.com.tw -

#10.高雄70 號碼頭貨櫃動態 - 全台ATM分佈網

本碼頭臨近高雄港二港口,除優越的地理位置外,鴻明具有先進的設備與管理能力...貨櫃集散站營業費率表·出口切櫃登錄·加入LineBot·船期查詢·貨櫃動態查詢·進出口櫃清單 ... 於 atm.iwiki.tw -

#11.加入Line Bot - 鴻明船舶貨物裝卸承攬公司

鴻明70號碼頭Line 機器人資訊查詢系統,可快速查詢即時船期、貨櫃( 進、出、卸) 等詳細資料、倉庫拆裝櫃等資訊,歡迎加入70號碼頭Line Bot ~ HMHM #70W Line Bot ... 於 www.hmterminal.com -

#12.提升高雄港貨櫃碼頭營運效益之研究(2/2) - 第 3-18 頁 - Google 圖書結果

基於高雄港採碼頭租賃制度,當航商承租二或三個相鄰貨櫃碼頭時,其裝卸作業是一併 ... 碼頭分處不同貨櫃中心時,其裝卸作業各自獨立,因此在分析各貨櫃碼頭的船舶動態時, ... 於 books.google.com.tw -

#13.代碼高雄港區貨物卸存地點(貨棧

灣分公司(69號碼頭轉口區CY). 高雄港. BC. 補列100.7.12. KHH 0700C. 鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公. 司(70號碼頭貨櫃存放場CY). (原陽明海運股份有限公司高雄 ... 於 webfile.customs.gov.tw -

#14.業務連繫 - OOCL高雄貨櫃中心

辦事處 高雄台灣東方海外股份有限公司-OOCL高雄貨櫃中心 806高雄市前鎮區漁港北三路66號碼頭電話:(886) 7 8212131 傳真:(886) 7 8113110. 於 www.kaoct.com -

#15.盤中速報- 虛幣INJ(INJ)盤中漲幅9%,報5.448美元

財政部高雄國稅局表示,國人飼養寵物風氣日益興盛,繁殖販售犬貓寵物商店. ... 貨櫃三雄長榮、陽明及萬海,長榮EPS為87.07元,配70元現金股利,配發 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#16.高雄70號碼頭貨櫃動態的推薦與評價,PTT、MOBILE01

70號碼頭貨櫃動態 2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找高雄貨櫃碼頭,高雄碼頭餐廳,70號碼頭貨櫃動態在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容 ... 於 news.mediatagtw.com -

#17.貨櫃動態查詢 - 台北港貨櫃碼頭股份有限公司

台北港貨櫃碼頭股份有限公司貨櫃動態查詢秉持團隊精神、專業技術及親切服務,台北港貨櫃碼頭以超越國際水準的高品質服務自期,矢志成為遠洋貨櫃主航線的基地港, ... 於 www.tpct.com.tw -

#18.高明貨櫃碼頭股份有限公司貨櫃進儲查詢

高明貨櫃碼頭股份有限公司貨櫃進儲查詢. 輸入櫃號(Container) 輸入B/L 空櫃移櫃查詢 (Empty Reposition) 輸入Job Order No. 移入/移出(In/Out). 移入(In), 移出(Out) 於 www.kmct.com.tw -

#19.2022高雄70號碼頭貨櫃動態-房地產相關影片討論

2022高雄70號碼頭貨櫃動態-房地產討論分析,精選在Youtube的熱門影片,找高雄70號碼頭貨櫃動態在Youtube的熱門話題就來房地產即時資訊討論站. 於 home.gotokeyword.com -

#20.聯絡資訊 - 長榮貨櫃通

聯絡資訊. 高雄港第五貨櫃中心79號碼頭. 地址:812 高雄市小港區光和路68號. 船舶作業. 船邊監控 ... 70號碼頭. 07-8129200 #232. 現代. HMT. 78號碼頭. 07-8235223 ... 於 www.containerlink.com.tw -

#21.鴻明70W碼頭貨櫃儲區查詢 - YangMing

櫃號: Seq. 櫃號, 船掛, SO, 櫃種, 船公司, 重量, 位置(區), 進站日期, 牌照, 裝貨港, 卸貨港. 於 ym-hmt.yangming.com -

#22.貨櫃(物)動態代碼表

認), 港務局或碼頭貨櫃集散站, 卸船後直接進儲碼頭貨櫃集散站傳輸動態訊息FI. 6, 3, AH:海關扣押, 海關, 海關執行關員輸入動態訊息AH. 7, 4, AP:准單異動, 海關. 於 imct.tradevan.com.tw -

#23.聯絡我們 - 高雄#63 碼頭- 萬海航運股份有限公司

聯絡我們. 80672 高雄市前鎮區興化里15鄰鎮港路18號第二貨櫃中心63號碼頭. TEL: ... 於 tw.wanhai.com -

#24.船舶動態 - 高雄港務分公司

臺灣港務服務網(TPNET)公開功能-高雄、安平、布袋、澎湖港. 港區停泊圖(另開新視窗) · 船舶動態 ... 高雄港船舶動態系統. 高雄港船舶動態系統-公開功能(另開新視窗) ... 於 kh.twport.com.tw -

#25.櫃場資訊-高雄關 - LOXSON

名稱 地址 電話 南亞 高雄市小港區中安路227‑2號 07‑7916206 #63 高雄市前鎮區漁港北四路63號碼頭 07‑8123342 #66 高雄市前鎮區漁港北三路66號碼頭 07‑8212131 於 www.loxson.com.tw -

#26.【高雄70號碼頭貨櫃動態】臺灣港務股份有限公司 - 健康跟著走

高雄 港引水資訊(TPNET) .港區停泊動態(TPNET) .70W 引水資訊(舊版) . ,貨櫃動態查詢· 進、出口貨櫃(物)通關放行查詢· 出口結關船期預報表· 32號碼頭船隻靠泊預報表· ... 於 tag.todohealth.com -

#27.高雄69號碼頭貨櫃動態,大家都在找解答。第2頁 - 訂房優惠

認),港務局或碼頭貨櫃集散站,卸船後直接進儲碼頭貨櫃集散站傳輸動態訊息FI. ... 鴻明70號碼頭Line機器人資訊查詢系統,可快速查詢即時船期、貨櫃(進、出、卸)等詳細 ... 於 twagoda.com -

#28.貨櫃輪「航速快」撞高雄港碼頭! 引水人疑喝茫害撞 - TVBS新聞

高雄 港77號碼頭,有一艘塞浦路斯籍的貨櫃船「現代東京輪」,20日上午靠港時,疑似航速過快,撞上碼頭,導致地板、牆壁出現裂縫。船員發現,引水人有 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#29.高雄63 號碼頭 - OCU

台中#34/高雄#63碼頭貨櫃動態台中#34/高雄#63 CFS儲位查詢碼頭/貨櫃場資訊進倉資料(切單) 狀態查詢台中#34碼頭進口散貨倉租船期及船舶動態查詢台灣進 ... 於 kw.reclamar-ocu.org