台北 外省包子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子寫的 【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》 和陳聖天的 陳聖天(藍天老師)職人手作麵點(親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹金陵包子大成概念店|二代小夫妻傳承真功夫的澎澎蘋果肌 ...也說明:話說原本在金陵包子成功店的小老闆夫妻開店囉! ... 口味鹹香的外省味道,沒有太生澀的菜味,但小彤覺得口味偏重鹹些,闆娘說雪裡紅本身是鹹度高些的。

這兩本書分別來自日出出版 和優品文化事業有限公司所出版 。

淡江大學 中國文學學系博士班 馬銘浩所指導 范凱婷的 借鏡與新變─論臺灣武俠漫畫歷史發展及其文化意涵之研究 (2017),提出台北 外省包子關鍵因素是什麼,來自於臺灣漫畫歷史、臺灣武俠漫畫、離散、想像共同體。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 陳芷凡所指導 許芳綺的 移民文學的離散與文化認同:以顧肇森作品為例 (2015),提出因為有 顧肇森、移民文學、離散、文化認同的重點而找出了 台北 外省包子的解答。

最後網站包子饅頭.逗則補充:Order 包子饅頭.逗delivery in New Taipei City now! ✓ Superfast food delivery to your home or office ✓ Check 包子饅頭.逗menu and prices ✓ Fast order & easy ...

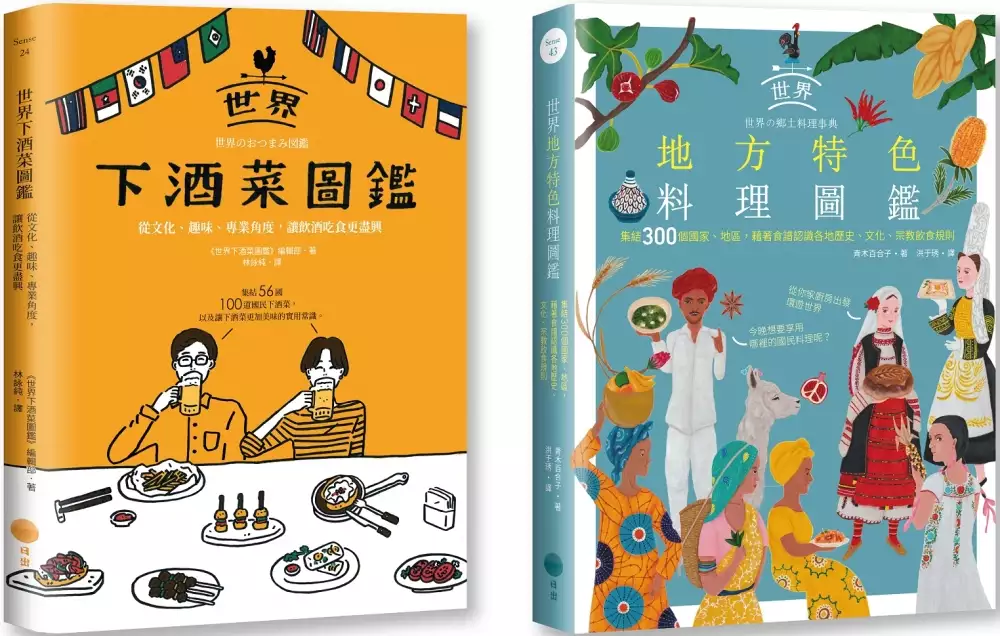

【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》

為了解決台北 外省包子 的問題,作者《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子 這樣論述:

本套書組合:《世界下酒菜圖鑑:從文化、趣味、專業角度,讓飲酒吃食更盡興》+《世界地方特色料理圖鑑:集結300個國家、地區,藉著食譜認識各地歷史、文化、宗教飲食規則》(二冊) 《世界下酒菜圖鑑》 給酒鬼與貪吃鬼的美味小書, 讓酒+下酒菜,伴你度過歡樂(或悲傷)的時刻。 集結56國/地區・100道國民下酒菜, 以及讓下酒菜更加美味的基礎常識。 早在遠古時代,酒就被發明了,經推測酒在西元前5世紀左右,就已經成為一般飲料。歷經時光推移,文明發展,酒跨越了時間空間、國界、政治以及宗教,早已成為全人類的共通語言。而豐富多元的飲酒文化當中,如果少了助興的下

酒菜,那就太無聊了。 《漢摩拉比法典》中留下西元前18世紀的巴比倫曾存在酒館的記述,被視為全世界最古老的酒館。12世紀酒館在歐洲普及化,當時提供的下酒菜是麵包與水果,到了16世紀,下酒菜發展為各地方的鄉土料理、肉類料理、燉菜等更豐富的菜色。而在日本,奈良時代(8世紀)的文獻中就有出現「酒肴」這個詞彙。鎌倉時代(13世紀)酒開始普及到庶民,貝類、堅果、燒烤或蒸煮料理等下酒菜(酒肴)品項,也在此時確定。到了江戶時代出現居酒屋,當時居酒屋所供應的人氣下酒菜,經過一百多年的時間考驗,到了今天依舊是經典菜色。 對的酒搭配對的下酒菜,絕對會讓美味與快樂更升級。本書全方位蒐集整理了來自世界熱愛飲

酒的各國/地區的國民酒與國民下酒菜,還有許多精彩的專業餐酒搭配知識,讓你沉浸在更升級的美酒與美食享受之中。 ──讓飲酒時光更歡樂的實用知識全部收錄: ◆100道世界國民下酒菜: 料理特色、適合搭配的酒類、國民下酒菜與酒的小常識 ◆餐酒搭配術: 由葡萄酒侍酒師、日本酒專家、單一酒種酒吧老闆現身說法 ◆餐桌待客術: 生活風格&花藝設計師親自傳授,讓飲酒細節加分 ◆聖塞巴斯提安朝聖之旅: 米其林密度最高的美食之都,酒吧下酒菜巡禮 ◆罐頭下酒菜: 便利、便宜,懶人下酒菜一樣美味 ◆經典下酒菜食譜: 自己下廚,在家也能環遊世界

※貼心提醒 開車不喝酒,喝酒不開車。適量飲酒勿過量。 《世界地方特色料理圖鑑》 從你家廚房出發環遊世界, 今晚想要享用哪裡的國民料理呢? 地方特色料理,是人們悉心利用家鄉當地特有食材與料理方式,代代傳承下來的食物,料理中飽含著希冀家人能健康生活的心意。 而用食物去認識一個地方,總是最迅速、也最能引起共鳴和記憶點的好方法。烏克蘭的羅宋湯,瑞士的起司鍋,英格蘭的炸魚薯條,西班牙的馬鈴薯烘蛋,以色列的炸鷹嘴豆泥球,韓國的拌飯,泰國的泰式炒河粉,摩洛哥的黑棗牛肉塔吉鍋,美國的漢堡,墨西哥的塔可餅……這些濃濃異國風情的經典菜色,早已成為代表著該國或地區的象徵。

從料理視角重新認識世界, 七大洲代表性國民美食復刻上桌! 料理研究家青木百合子,長年鑽研世界及日本地方特色料理,2000年她成立世界料理綜合情報網站「e-food.jp」,20多年來持續分享世界各地豐富多樣的料理情報。一有機會,她便會前往世界各地拜訪當地的職業廚師、專家、傳統宗教老師,聽他們分享、學習烹飪,或是親自品嘗和採訪。她深信,「食物是連結人與人之間最好的一種溝通方式」。 本書透過大量當地取材與嚴謹的考究,除了收錄超過300道料理的製作方式,也花了相當的篇幅說明料理的歷史文化、國際交流/商業基礎的飲食國際禮儀和宗教飲食規定。絕對是能拓展你的餐桌視野及五感體驗,提供源源

不絕的料理靈感的家庭實用料理百科。

台北 外省包子進入發燒排行的影片

開工特別企劃請到詹惟中老師帶路,不只要幫節目開運,討個好彩頭,還要帶我們去吃老師的私藏餐廳!跟著我們吃,金雞年就準備大雞大利食來運轉啦!播出日期:2017/03/06

店家資訊:http://bit.ly/2mZoZo0

►老麵發酵包子饅頭老店

名稱:包仔的店

地址:台北市大安路一段223號

►東區CP值超高飯糰攤

名稱:上順興香Q飯糰

地址:台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄巷口

►吃了會懷念的外省小館

名稱:侯門小館

地址:台北市松山區民生東路五段180號

►日賣千顆 巴黎最美味排隊可頌

名稱:Gontran Cherrier Bakery

地址:台北市大安區忠孝東路四段302號

►四川正宗烤魚麻辣鍋

名稱:蜀辣川菜烤魚麻辣鍋

地址:台北市大安區市民大道四段114-1號

★訂閱《食尚玩家》➔http://bit.ly/2aH381Q

每週一至週四晚間10點 TVBS歡樂台(42)首播

隔日中午 YouTube官方頻道/TVBS官網回播

●完整內容在這裡也看的到:http://bit.ly/2gaWX4r

●按讚粉絲頁:http://bit.ly/2fX2IUg

借鏡與新變─論臺灣武俠漫畫歷史發展及其文化意涵之研究

為了解決台北 外省包子 的問題,作者范凱婷 這樣論述:

本論文主要探討臺灣武俠漫畫的歷史脈絡,以及武俠主題故事出現在台灣漫畫發展中所代表的文化意涵。宏觀而論,武俠故事在華人世界中是一種中華文化的象徵,武俠故事中時常疊合多種中華民族文化符碼的情境,逐漸形成一種具有民族想像的特殊文本。而在武俠故事的出版類型中較為人所熟知的是一九三O年代即出現的「武俠小說」,以及一九六O年代在臺灣流行的「武俠電影」,然而武俠故事的流行也曾經成為臺灣漫畫的創作題材。「武俠漫畫」在臺灣漫畫歷史上是一個特殊又重要的存在,首先在於臺灣漫畫文本的發展從日治時期開始,當台灣脫離日本殖民統治後,漫畫文本透過兒童雜誌的模式持續的流行。一九四五年後臺灣漫畫文本繼續的刊行,體現了臺灣本省

人大體延續了日治時期大眾文化的內涵。而漫畫中「武俠」題材的出現,除了是受到武俠小說的影響之外,也是當時本省籍的臺灣漫畫創作者對於「中華民族」的一種投射及想像。一九五O年代「戰鬥美術」的黨國政策下,讓文藝作品內容走向單一的「反共」思想時,帶有中國意象的武俠小說出現,帶給當代本省的漫畫創作著一個暫時安身的園地,擺脫諷刺漫畫的創作束縛,進而投入故事漫畫的創作。當武俠故事作為一種民族情感的招喚文本時,武俠漫畫的流行即意味著本省人不僅認同自己是臺灣人的身份,也是中華民族的一分子,而創作武俠文本、閱讀武俠文本的表現代表著台灣人不論本省、外省人對自身民族的認同逐漸走向一致。

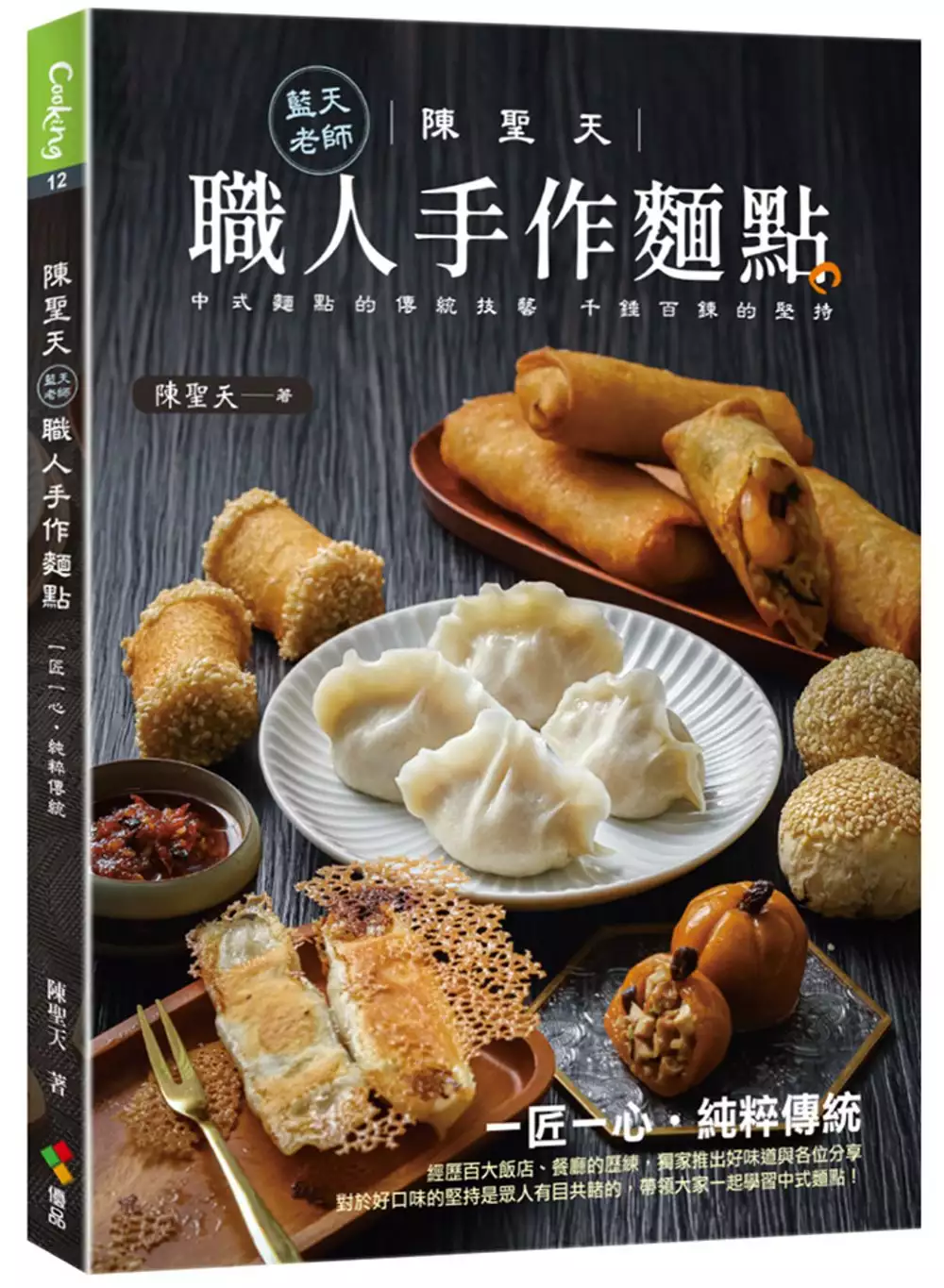

陳聖天(藍天老師)職人手作麵點(親簽版)

為了解決台北 外省包子 的問題,作者陳聖天 這樣論述:

陳聖天(藍天老師)職人手作麵點 一匠一心‧純粹傳統 經歷百大飯店、餐廳的歷練 獨家推出好味道與各位分享 對於好口味的堅持是眾人有目共睹的 中式麵點的傳統技藝 千錘百鍊的堅持 帶領大家一起學習中式麵點! ▍「麵食」最純粹的麵香味 說到中式麵點與你我的生活可說是息息相關,不論是包子、饅頭,亦或是水餃、鍋貼,許多平時常吃的食物,幾乎都與麵食有關。 ▍想吃到傳統的滋味?那絕不能錯過! 經歷了三十年的麵食手藝,將傳統與現代的滋味全部融合,就是這本陳聖天老師的職人手作麵點!堅持著麵食的道路,執著在古早味的傳承,負責任的守護每一個美味的祕方,『一匠一心、純粹傳統』就讓我們一起

享受「麵食」! ▍精選40道料理 PART - 1 餃類 古早味的傳承,不簡單的口味。麵粉香的外衣搭上鮮嫩多汁的肉餡,變化多端的味道,水餃、煎餃、蒸餃、鍋貼,純粹的味道卻有許多不同的面相,這就是「餃」的魅力所在。 PART - 2 小點 茶餘飯後或是消夜早餐,每一個品項都是絕佳的選擇,用最傳統的手藝做出佳餚,在麵食的世界中帶給大家最珍貴的味道。 PART - 3 老麵 穀物中最天然的香味,純樸的方法製作出最具麵香的味道,堅持的傳統與創新的想法,碰撞出麵食的絕妙美味。 PART - 4 甜品 甜蜜的滋味縈繞心頭,一道道精緻的甜品不但甜在口中,

也甜在心頭,傳承技法的製作,讓每一道甜品都能完美呈現。

移民文學的離散與文化認同:以顧肇森作品為例

為了解決台北 外省包子 的問題,作者許芳綺 這樣論述:

本研究以一名自八〇年代赴美留學並移居該地的臺灣作家顧肇森的文學作品與生命經歷為研究對象。透過顧肇森的其人其作,觀察臺灣文學史上留學生文學到移民文學此一歷史脈絡的發展底下,文學如何描述其離散位置與多元的文化認同,並試圖為作家尋找歷史定位。在研究方法上,本文援引離散理論裡關於文化認同的論述,分析作家自身與作品裡的離散個體在移往新居地之後,所遭遇的文化衝擊與適應結果,並且進一步指出:離散者如何運用文化元素以取得彈性身份,與從離散到移民的過程中,文化身份的轉移情形。 首先,在顧肇森的報導文學作品裡,以「盧剛事件」看見海外離散華人的生命困境與華人社會對此困境的反思,並歸結出此一事件對作家的個人意

義。其次,在顧氏的短篇小說中,分析離散群體的世代特色與發展,並且指出文化認同實是複雜且具有多元樣貌;其小說核心與技法更是帶有臺灣現代主義小說色彩。最後,透過對散文作品的整理,可以看見作家自身的文化適應過程、居處海外時的懷鄉與傷逝情懷,以及最後在散文中呈現出文化混雜的現象。 透過顧肇森各類文本的分析,本文試圖指出離散個體在移往新居地之後,其文化衝擊與適應的過程,除了展現出動態的文化認同以外,更與其生存需求有高度相關;並指出顧肇森的小說作品一方面應以其素材放進移民文學的範疇之中,更因其技法與思想而置入八〇年代臺灣現代主義小說的系譜。

台北 外省包子的網路口碑排行榜

-

#1.「南門市場包子攤」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「南門市場包子攤」相關資訊整理- 店家資訊永安包子店(近永安捷運站) 地址: 新北市永和區安樂路431號(永安... 南門市場傳統外省好口味,使用老麵製作包子、 ... 於 lovetweast.com -

#2.【阿雄饅頭包子】鹹蛋黃鮮肉包(20入) (含運價) | 蝦皮購物

【阿雄饅頭包子】鹹蛋黃鮮肉包(20入) (含運價) ... 台北市大安區. 查看賣場 ... 外省婆包子舖/純手工爆漿鮮肉包/老麵發酵/早餐宵夜點心(1袋10顆/最少2袋出貨). 於 shopee.tw -

#3.新竹金陵包子大成概念店|二代小夫妻傳承真功夫的澎澎蘋果肌 ...

話說原本在金陵包子成功店的小老闆夫妻開店囉! ... 口味鹹香的外省味道,沒有太生澀的菜味,但小彤覺得口味偏重鹹些,闆娘說雪裡紅本身是鹹度高些的。 於 amitymimi.com -

#4.包子饅頭.逗

Order 包子饅頭.逗delivery in New Taipei City now! ✓ Superfast food delivery to your home or office ✓ Check 包子饅頭.逗menu and prices ✓ Fast order & easy ... 於 www.foodpanda.com.tw -

#5.青島包子鋪|木柵美食.馬總統最愛的豆腐蒸包

每到下午三點就想要吃下午茶今日趁著空閒時間,來朝聖這家排隊美食青島包子鋪試試看到底有多猛下午三點半營業,曼差不多三點初到已經有人在排隊想說都 ... 於 deliaandtzu.pixnet.net -

#6.台北‧姜包子,姜太太包子之弟

... 包子店...突然地憶起8、9年前老爸特地要我們開車來買的美味包子. ... 這雪菜脆筍包也是好吃外省包子通常都有雪菜口味當然吃慣的我們也是愛不釋口~ 於 mikiwish.pixnet.net -

#7.台北。中正。四海包子 - ORION - 痞客邦

這一帶其實有很多的外省料理,. 四海包子的裝潢似乎數十年如一日般,. 菜單不見新潮印刷字體,. 工整的標楷體卻讓人對這道 ... 於 orion78.pixnet.net -

#8.[台中] 臺灣饅頭包子專賣店全省總店@超軟Q又便宜好吃的老麵 ...

「臺灣饅頭包子專賣店」靠著老師傅流傳下來的「老麵」,從桃園來台中深耕18年, ... [台中] 小山麵店@外省口味麵很Q 台北桃園街牛肉麵 於 safood.tw -

#9.鄉民食堂推薦8 大台北市美味必吃隱藏版排隊肉包名店!

鄉民食堂推薦台北肉包文章列表. 康記老麵包子專賣店; 老上海包子; 圓山老崔蒸包; 大山東餅舖; 十字軒; 芝山岩阿婆肉包; 古亭三六九包子; 妙口四神湯. 於 foodpicks.tw -

#10.【台北市中正區美食】三味香麵店- 網友評價、菜單、推薦餐點

[肉包食記] 台北中正-三味香麵店vs. 三味麵食@ 三高Sir的美食足跡:: 痞客邦:: 2020-02-25. 今兒個來吃包子,台北的上海包子大多坐落過往的城中古亭一帶, 也是外省 ... 於 ihungrybear.com -

#11.【台北內湖】牛肉麵舖子的食記、菜單價位、電話地址

【【台北美食推薦】牛肉麵舖子蔥油餅水餃好美味內湖人氣麵食館推薦(內湖站小吃) 】. ... 今天分享的這家位於內湖的” 牛肉麵舖子”個人蠻喜歡的,帶點外省餐館的口味,. 於 www.fonfood.com -

#12.台北包子饅頭推薦- 台灣旅遊攻略-20201216

直營美村店... [台中] 小山麵店@外省口味麵很Q 台北桃園街牛肉麵[新店美食]紅林包子舖- 從沒吃過辣豆干包子雪菜包肉包子推薦每日現...2020年3月28日· [ ... 於 twtravelwiki.com -

#13.【台北中正區中正紀念堂】金華街山東孫記手工包子店‧高麗菜 ...

【台北中正區中正紀念堂】金華街山東孫記手工包子店‧高麗菜肉包‧雪裏紅肉包‧ ... 外省包子以前豆沙包就是包成三角狀滴,只是現在不常看到了,好懷念~. 於 debbie274285.pixnet.net -

#14.菜肉餛飩,1956年創業,三味香2022:桃源街總統府旁老店5166

07:00~20:00(無休)台北市的桃園街只有短短幾步路,這裡卻是美食的集中地。 ... 【西門站美食】現炸排骨與三軍統帥御用包子、菜肉餛飩,1956年創業, ... 於 lordcat.tw -

#15.140819(龍岡)廣興山東饅頭店@近忠貞市場的老麵發的包子饅頭

2014/08/19。突然很想吃山東大饅頭,買饅頭第一首選當然是外省人多多的眷村嚕,饅頭幾乎都在忠貞市場附近購買這間是離忠貞市場很近的龍東路上生意雖 ... 於 hero3507.pixnet.net -

#16.台中人私藏名單!5家最強眷村美食:大明豆漿

包子 、饅頭、蒸餃、大餅⋯⋯,這些外省味點心如今也在台中生根發芽,成為了在地人難忘的好滋味!《食尚玩家》跟著台中美食達人一起,探訪在地最強發麵 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#17.【台北】蛻變後的四四南村 - 享露玩家

操著山東口音的大伯一邊叫賣著包子、饅頭,一邊對在街上亂竄的孩子們謾罵著:你這死 ... 他們就是所稱的「外省人」,居住在一個名叫「眷村」的地方。 於 eureka99.pixnet.net -

#18.民樂街小包子腸子- alive - 商業名人的生活美學

這家攤子是台北眾小吃店中我最晚近才發現的。 ... 華北式的(山東、河南、河北)、江南式的(「鼎泰豐」、「高記」、「康樂意」)所謂「外省口味」。 於 alive.businessweekly.com.tw -

#19.【台北】西門町|張記韭菜水煎包, 會放暑假常常沒開門的 ...

門口有不少小菜可以選擇,而且味道就是濃濃的外省味。水煎包塊頭很大,就跟包子一樣,一顆25元,餡料滿滿,有韭菜以及高麗菜口味,另外還有綠豆麥仁 ... 於 auntie.tw -

#20.《主題飲食》白天黑夜都愛吃的外省包子 - 壹週刊

台北 市永春市場附近,早期是名為「富台新村」的眷村,周圍光是包子饅頭店就有五家之多,其中有攤「山東老店」,已有五十年歷史,包子饅頭的口味非常道地。 於 tw.nextmgz.com -

#21.【隨著阿松大口吃遍台灣之三】【西門站】趙記山東饅頭之黑糖 ...

其一固然是小時候覺得他的味道單調,不如包子有肉餡來的香,其二是小時候啃饅頭總 ... 但是這「火燒」餅卻大有越咬越香之勢,有點像是以前外省伯伯騎 ... 於 www.foodtigertw.com -

#22.咬到嘴痠~~上好包子坊!! - 台南小吃

這~~可能是水交社遺失的最後一塊拼圖!!前陣子在[鬼]家看到這家他口中隱藏版的包子店就很眼熟應該是原水交社冷家對面的包子店!!前去一探究竟哈~~不出所 ... 於 rr9rr9.pixnet.net -

#23.【桃園】 福興(福記)包子饅頭|在地排隊銅板美食CP值很高

雖然這一家福興(福記)包子饅頭已經太有名了,就是在地排隊名店, ... 桃園水族館&JETS 嘉年華| 交通包車接送| 台北市、新北市出發接送. 於 mikatogo.com -

#24.【食記】淇姐麵食,大家親包子王,傳統外省口味,雪裡紅口味 ...

新竹市經國路二段85號淇姐麵食(大家親包子王) 朋友以前常常提起常從竹北特地來吃消夜美食~ 店內環境裡面有冷氣~屬於簡單的店家做包子區價格表~包子都 ... 於 ilikeasos28.pixnet.net -

#25.台北外省包子、上海肉包、台北虎林街在PTT/mobile01評價與 ...

在台北外省包子這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者chandlerchen也提到速食優惠來了!6塊炸雞、大披薩只要229元雞塊、可樂買一送一由於外食業者仍陸續反映食材成本價格 ... 於 train.reviewiki.com -

#26.全台北最好吃的包子:康樂意小吃店(兼論其他包子店)

我發現我對於皮包肉這種食物有莫名的喜好,尤其是餃子跟包子,不知道這跟山東血統有沒有關係~:P 知道康樂意包子,是看了舒國治的《台北小吃札記》, ... 於 raggiehao.pixnet.net -

#27.東海大學正對面有一間「山東大餅」,訝異的是,許多人其實不 ...

504 Likes, 5 Comments - 別墅裡的100種味道|基隆x台北x台中美食(@100tastesintw2015) on Instagram: “- 第3⃣️1⃣️6⃣️種味道—山東大餅蔥抓餅/小 ... 於 www.instagram.com -

#28.【台北市信義區】包子嫂-好吃包子 - 美食過客

店外真是好吃,太開心了,美好一天店家資訊店名: 包子嫂地址: 台北市信義區永吉路30巷157弄2號電話: 02 2768 6777 開放時間: 06:30–20. 於 aweipixnet.pixnet.net -

#29.台灣小吃--饅頭包子豆沙包- 駐新加坡台北代表處Taipei ...

1960、1970年代在台北唸小學中學的人,大概都不會忘掉一種美味經驗,就是在 ... 管理嚴不嚴),某位總是操著山東口音的外省老伯伯會大聲喊起饅頭包子 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#30.台北電台談吃【中正區】Ⅰ~Ⅴ…三味香、世運、東莒小吃

台北 電台談吃【中正區】Ⅰ~Ⅴ…三味香、世運、東莒小吃、英雄館、郁坊. ... 的指導下賣起外省口味的包子,後以青江菜為餡的花素包與豆沙包闖出名號。 於 miss-suzi.blogspot.com -

#31.【台灣壹週刊】白天黑夜都愛吃的外省包子 - YouTube

包子是日常生活常見的麵食,不但能當三餐,也可以當宵夜。好吃的 外省包子 多是以老麵發酵製成的麵皮,那老麵所散發出的香氣及包著的肉香, ... 於 www.youtube.com -

#32.「台北市大安區」建國一村包子專賣店-傳承三代的眷村家鄉味

建國一村包子專賣店, 一間來自雲林虎尾的眷村口味包子, 目前傳承第三代, 為了不讓這充滿特色的外省口味包子消失, 僅管從發酵到製成需要耗費13個 ... 於 dada2892127.pixnet.net -

#33.賣個包子一天能賣個千顆以上真的狂!市場內隱藏版排隊名店

台北 美食,台北包子,永春站美食,台北肉包,永春市場. 仔細看可以發現這個麵糰並不是純白色,反而是略帶著微黃的色澤,這也老上海獨門老麵發酵的特色, ... 於 letsplay.tw -

#34.老眷村新外省擀出來的愛情故事 - 中時新聞網

說起眷村,總是會想到鄉音很重的外省老兵,以及好吃的饅頭包子與麵食。 ... 喜歡眷村的環境,不同於台北、台中大都市,眷村寧靜,有很多樹,很舒服。 於 www.chinatimes.com -

#35.桃園-六福包子.食尚玩家報導.30餘年美食

在桃園市土生土長50餘年.桃園市最老字號的早餐店.莫過於南門市場的燒餅油條店與後站建國路六福包子.這2家店都是外省第一代父親開設.建立口碑後. 於 tyjls4851.pixnet.net -

#36.台北市萬華區‧美心包子店(青年公園) @ 小媳婦逛大街 - 隨意窩

青年公園對面的國宅,多為榮民居住,有不少是從小媳婦小學、國中時期就開業至今的外省餐廳,甚至更久遠,東西好吃之外,生意也超好,這次商店街加入生力軍, ... 於 blog.xuite.net -

#37.【包子】熱門徵才公司 - 104人力銀行

台北 市中山區餐館業資本額暫不提供員工數暫不提供暫無公司評論. 我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入巧味包子店 ... 於 www.104.com.tw -

#38.【台北興隆市場】外省美食篇 - 樂活市集

【台北興隆市場】外省美食篇 ... 老闆當初選擇青江菜製作包子,是因為這種蔬菜是農藥施灑較少、四季都有,也是外省人偏愛的青菜,比起高麗菜,這項 ... 於 taiwanmarket.pixnet.net -

#39.【中肯‧食記】台北桃源街‧三味香 - 包子爸の食尚攝影手札

台北 桃源街這條短短的街上,保存著許多間創業超過半世紀的「超級老店」,在這裡你可以體驗到外省老兵的牛肉麵,可以嚐到飽滿紮實菜肉餛飩, ... 於 gururunews.com -

#40.燒包子酥餅|道地老眷村外省味道.純手工的餅!給您最純樸的 ...

道地老眷村外省味道.各種口味都有買,別有風味,就是沒賣包子,最重要的就是價格,酥餅全都一口價都是每顆15 元,台南非常有特色之中式傳統早餐,很 ... 於 eattnn.com -

#41.永春市場中用老麵發酵純手工紮實包子~美好滋味值得排隊

以台北市的物價加上純手工製作,這價格真的很平實欸! 老上海包子所有品項都是買十送一,送的是以低價計。但都老遠跑一趟了,當然要所有的口味都要買 ... 於 ifunny.blog -

#42.花蓮中山路‧24小時不關門公正包子店 - 熊喵

鼎鼎大名的花蓮公正包子,果然是人氣滿滿,大口咬下肉汁四溢超過癮。 說實話,熊的確是個台北俗,居然很少到台灣各地去吃東西, 於 rmlove30.pixnet.net -

#43.「台北擱再來包子」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「台北擱再來包子」相關資訊整理- 台北閣再來包子饅頭土城總店236 New Taipei City 新北市新北市土城區延吉街38號. ... 江西風味外省麵 ... 於 lovekhc.com -

#44.食尚玩家- 台北大雞大利食來運轉特別企劃! - Timely.tv 電視精靈

台北 大雞大利食來運轉,跟著老師這樣吃讓你雞年旺整年,老麵發酵包子饅頭、東區便宜又暖心飯糰攤、吃了會懷念的外省小館、限購6個法國超人氣排隊可 ... 於 timely.tv -

#45.限購6個法國超人氣排隊可頌、日本人也愛正宗川味麻辣鍋 ...

【食尚玩家台北】20170306 食尚玩家台北大雞大利食來運轉特別企劃!(老麵發酵種類超多包子饅頭、東區便宜又暖心飯糰攤、吃了會懷念的外省小館、限購6 ... 於 www.esther7.com -

#46.三味香 - 遠東百貨

出生於龍潭的可愛客家阿婆,因緣際會受到曾任國防部廚師的指導,習得製作外省包子與麵食的精髓。目前店裡最受歡迎的三款包子以及鮮肉餛飩與菜肉餛飩,都是傳香超過60年 ... 於 www.feds.com.tw -

#47.宅配包子饅頭推薦,Bao·Mantou京采包子中和廠,金門19年人氣老 ...

只要搜尋金門美食必吃等關鍵字,他們家絕對名列其中! 阿輝師第二代老闆為了讓更多人吃到外省包子饅頭好滋味,. 特別於2014年在台灣成立宅配 ... 於 dm0520.com -

#48.【台北】好吃的康樂意包子 - 高雄美食。茉莉小姐說說話

包子 有三種口味,肉包、菜包、豆沙包,均一價都是一顆$15。 其他店面還有賣餛飩湯、酸辣湯、乾麵,都是標準的外省口味,QQ現場吃過他的酸辣湯 ... 於 jasminelady.pixnet.net -

#49.Re: [問題] 想問台北哪裡有好吃的肉包子~ - 精華區Food

菜市場的包子攤應該都不錯吧不比便利商店貴又結實有料多了就所我知, 像南門市場裡的合興他有青江菜包,肉包,一個15元還有芝麻包,棗泥包,豆沙包. 於 www.ptt.cc -

#50.傻傻分不清楚【台北大安】姜太太包子店VS姜包子

傻傻分不清楚【台北大安】姜太太包子店VS姜包子 ... 的三丁~肉丁、筍丁和豆干丁有點在吃刈包或是外省口感的一絲絲雷同感覺(店家強調是老山東包子) 於 amusingbear.pixnet.net -

#51.新竹食記3 包子篇黑貓包、金師父蔥燒包、金陵外省包子

新竹食記3 包子篇這次介紹新竹有名的五種包子黑貓包老板是採用二種肉,魯過的肥肉和生的瘦肉混合製成,肥肉比例不低,做出來的包子肉汁(油)非常多, ... 於 sfliang.pixnet.net -

#52.【龍岡美食】超隱藏版手工包子饅頭《眷家鄉手工麵食 ... - 哪哪麻

聽說老闆娘家裡本來就是做外省麵食,包子饅頭這些的,從小就從山東籍的爺姥那學習一手好手藝,結婚後來到桃園龍岡,在自己家的小廚房把這美味的麵食傳承 ... 於 snyelena.com -

#53.板橋區】包子妹(原尚好呷鮮肉包)|板橋包子饅頭推薦:國慶 ...

在台中,因為買過這種偏外省眷村味的老麵包子,知道一定要吃熱的,否則包子皮比一般的更容易變硬,所以如果買回家冷了,記得要再蒸熱才能有軟Q口感喔! 於 cheer198.pixnet.net -

#54.光復市場素食包子- 遊客評語- 雪裏紅包子 - Tripadvisor

麵皮為有嚼感外省口味,料多超級實在,一撥開來滿滿餡料溢滿出來,雪菜口味超級好吃,下次來試試傳說中的四季豆口味。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#55.[食記] 台北-三味香麵店vs. 三味麵食 - 三高Sir的美食足跡

今兒個來吃包子,台北的上海包子大多坐落過往的城中古亭一帶, 也是外省族群與上海江浙菜館的聚集處,這種包子外觀極易辨認, 但要說它的特色是什麼, ... 於 thudadai.pixnet.net -

#56.金黃煎餃飽滿一咬噴汁!台南手工包子店必吃抓餅加辣秒上癮

「大同包子店」創業於民國54年,第一代的負責人來自安徽的任陰秋,是位隨著台灣光復來台的外省軍人,初到台灣時跟親戚學習做包子饅頭,開了包子店做起 ... 於 travel.ettoday.net -

#57.光復市場豆腐捲

2018台北旅行11 光復市場素食包子店・周家豆腐捲・福州元祖胡椒餅・龍山寺. 美味しい朝食を求めて(ホテルのロビーフロアまで降りてからこれから出かけるお ... 於 windhaus-schuettorf.de -

#58.台北市『台北包子店餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家

台北包子 店餐廳推薦,台北包子店餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 周家豆腐捲, 永豐盛手工包子饅頭專賣店, 徐家麵食點心舖, 包記饅頭, 四海包子店, 松包子, ... 於 ifoodie.tw -

#59.台北外省包子

台北外省包子 情報,2016年5月23日— 台灣人愛吃包子饅頭,位在台北永春市場,有攤「山東老店」已有五十年歷史,它的包子饅頭讓我覺得最道地。 第二代老闆蘇世齋跟隨父親 ... 於 needmorefood.com -

#60.山東孫記手工包子店 - 愛吃鬼芸芸

山東孫記手工包子店,扎實麵皮餡料飽滿的老味道,中正紀念堂美食(姊姊食記). 台北小吃luckbear 2018-07-10 ... 於 aniseblog.tw -

#61.台南有沒有好吃的外省肉包呀 - Mobile01

台南有沒有好吃的外省肉包呀- 下來台南之後除了前年曾不小心吃到一次鄰居老媽媽自己也忘記在哪裡買到的外省肉包外其它買到的都是台式的肉包害小弟不時就魂縈夢牽一下請 ... 於 www.mobile01.com -

#62.[台中眷村菜/小吃][東區401] 上海點心-僅此一家絕無分號的 ...

蒸籠裡面雖然只蒸著四款東西,但從肉包、芝麻包、豆沙包到花捲,每一樣可都是膾炙人口的熱門商品,晚來吃不到! 上海點心 剛剛所講的四款明星商品,都是在 ... 於 www.dtmsimon.com -

#63.金陵外省包子電話號碼09-3715-0414 - 新竹縣市小吃店

於新竹縣市小吃店的金陵外省包子電話號碼:09-3715-0414,地址:新竹市北區經國路二段496號, ... 地址: 台北市信義區忠孝東路五段71巷20號1樓| 電話: 02-2761-7955 ... 於 poi.zhupiter.com -

#64.包子熱熱咬一口幸福ㄋㄟ葷素攏總有包君滿意 - 玩咖Playing

記者陳雅雯/台北報導‧攝影攝影/記者楊弘熙誰家的包子,居然掛總統名號? ... 老闆曾欽育從前是計程車司機,10年前改行,陰錯陽差下得到外省山東師傅 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#65.【東區早餐】姜太太包子復興店。純手工包子排隊老店 - 妮喃小語

確實有著外省包子的肉餡口味,純粹清淡,不加胡椒五香,單純後腿肉拌些許肥肉混合,摻點蔥花調料,滋味挺不錯! 姜太太包子/韭菜肉包$18. 於 www.niniyeh.com -

#66.新竹美食|『金陵包子』外省包子專賣店-另有水餃及麵食小吃!

「金陵包子」店家資訊地址:新竹市東區中正路96巷16號電話:03-528-5708 營業時間:07:00-14:00、17:00-21:00(每周四公休) 官方臉書:金陵包子. 於 vivawei.tw -

#67.【台北松山】青青手工饅頭~民生社區隱藏版巷弄美食 - 平心而論

開在民生社區巷弄間的"青青手工饅頭"外觀低調要不是因為該店為"熊好券"合作店家先前我還真沒有注意到這裡這邊的銷售方式不同於傳統包子饅. 於 kenwhitney.pixnet.net -

#68.2021/08/30。【台北】東區姜太太包子店

【台北】東區姜太太包子店老公下班經過忠孝東路,買了一些姜太太包子,因為疫情關係不敢外出,已經好久沒吃了。姜太太的包子,有外省包子的口感, ... 於 jullia.pixnet.net -

#69.[台北美食]大上海生煎包六十個年店家,一口咬下完美口感

天氣漸涼別忘囉、來顆生煎包子暖暖胃吧!生煎包和冷凍包子可不同,台灣現在的生煎包是僅有台灣才有的口感與口味,雖然現在仍稱上海生煎包, ... 於 vocus.cc -

#70.5家台北巷弄裡的傳奇早餐店!老饕都知道早起朝聖的傳統早點

今天為你介紹五家台北美味的傳統中式早餐店,以及他們餐點中的招牌, ... 涼拌豌豆粉、涼麵以及素食早點,由老麵發酵的包子保有扎實的口感,更是店中的熱門必點。 於 www.storm.mg -

#71.就是愛吃〝包〞!﹞十間高人氣、高CP值X包店~ /肉包推薦

最近〝包子〞的話題很火紅,於是阿發搭個順風車彙整了之前曾介紹過的十間高 ... 想知道更完整的店家食記內容請點選→﹝台北市大同食記﹞老竹子三發包 ... 於 wilsonwu1974.pixnet.net -

#72.台北『青江菜包』 :: 安心吃豬豬

臺北市【松包子(興隆)】本店販售包子饅頭類產品及豆漿飲品,肉品使用的是CAS認證之優質國產豬肉地址:臺北市文山區興隆路三段... 於 safety.idatatw.com -

#73.【 東湖水煎包】〈鄒家水煎包〉隱藏在東湖市場的超美味水煎包

雖然我家是本省人但這種外省包子我真的也非常喜愛~ ... 這個價格在台北也太誇張全都是20元~ ... 店家地址:114台北市內湖區東湖路106巷9弄1號. 於 blueice.tw -

#74.花蓮公正街包子店|可宅配!|每次去都在排隊的銅板美食

每次去花蓮,一定會去吃戴記扁食,吃完戴記扁食,再去吃公正街包子,最後還要吃一心泡泡冰,把所有的美食吃一輪才過癮,公正街包子不管什麼時候去都在 ... 於 tisshuang.tw -

#75.良心包子店吃它四年不厭倦 - 人間福報

原本是眷村老伯伯們的早點,新竹市「金陵外省包子」現在竟變成年輕 ... 近來暑假他在台北打工,想到金陵包子就嘴饞,「我下定決心,開學第一件事就是 ... 於 www.merit-times.com -

#76.【壹週刊】白天黑夜都愛吃的外省包子 - 蘋果日報

山東老店 地址:台北市信義區松山路294號(永春公永市場第122、123攤) 電話:02-2756-2507 老金陵手作包子舖 地址:新竹市經國路二段496號 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#77.不只包子厲害煎餃也好吃,再配上一杯花生豆漿 - 台南好Food遊

「大同包子店」創業於民國54年,第一代的負責人來自安徽的任陰秋,是位隨著台灣光復來台的外省軍人,初到台灣時跟親戚學習做包子饅頭,開了包子店做起 ... 於 itainan.com.tw -

#78.[食記] 台北丁蓮芳千張包子(已歇業)

長條形狀的湖州粽子,與台灣的南部粽、北部粽大不相同,也可稱作外省粽,台灣本省人似乎是不做這樣的粽子的。這湖洲粽子味道不錯,,糯米十分黏軟,內 ... 於 bluehero.pixnet.net -

#79.美食:[台南]外省包子雙選:「鬍鬚伯包子」 - 美學過生活

鬍鬚伯包子地址:台南縣永康市忠孝路64號大道包子地址:台南市北區北門路2段312號這兩家包子都屬於眷村外省口味,Sono並未探究為何兩家賣的品項及口味 ... 於 sono1215.pixnet.net -

#80.【食記】台北.三味香包子 - N+B幸福工坊

三味香包子地址:台北市中正區桃源街19號電話:(02)2331-0756 營業 ... 1959成立迄今已近50個年頭出身龍潭的創始人詹呂緞妹是客家婆婆賣起外省口味的包子是在那國防部 ... 於 roccrow.pixnet.net -

#81.十年來,最讓人流口水的一本書!跟著舒國治遊台北、吃小吃 ...

汀州路康樂意包子. 「康樂意」最好是菜包。這菜包是上海式的,亦即,不是素的。而是青江菜摻進一絲絲白花花的豬之肥脂。便這一味菜包,竟也被我評為全台最佳。 於 www.crown.com.tw -

#82.【高雄小吃】陳家手工肉包饅頭旗津當地人激推手工肉包

旗津陳家肉包很受當地人推薦,包子口味比其他家還多,而且是當天現做,由於這邊不是觀光客主要經過的路線,因此來買的大多是當地人,或者是知道這家肉 ... 於 realplay.tw -

#83.建國一村- 古早味a肉包 - Facebook

建國一村超好吃的就是肉包(原味)熱血肉包(辣味)姑姑素菜包(高麗菜包)已經在台北101大樓一樓熱食販賣機服務囉~. 現在只要憑盒上包裝至建國一村包子工坊(延吉 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#84.[台北]萬世香小籠包豆漿店大龍店傳統中式早餐 - 懶喵兒滴窩

... 好奇問店家,原來指的是無糖豆漿,原本以為是台北這邊說法,老闆娘跟喵兒說是緣自於外省人。 ... 比較急的話,只好直接買包子、菜包或饅頭帶走。 於 lazyneco.tw -

#85.台北美食.阿寶手工包子

每天吃顧營養也不傷荷包,煎蛋、包子加上一杯豆漿,只要30元!手工特製的酸菜包有濃濃的酸菜香搭配固定比例的獨加配料,扎實豐富的餡料,讓許多外省杯 ... 於 jamestravel.pixnet.net -

#86.【台北】浙江四海包子店,鄰近建國中學的平價銅板小吃 - 輕旅行

蛋炒飯是我很愛很愛的一道主食,所以當然到這要點來嚐嚐看囉!炒飯粒粒分明,跟我爸媽炒的味道幾乎一模一樣,可能都是外省人的手法?炒飯不錯,但我在家吃 ... 於 travel.yam.com -

#87.沿街吃發麵燒餅、雪菜包、蔥花大餅,揭密新店眷村故事

麵食本為外省主食,隨著外省族群遷入新北新店,麵條、餡餅、饅頭等中式 ... 他到台北市光復市場國宅的三六九包子當助手,出師後到新店大姨子的美容院 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#88.[新竹.食記] 老金陵手作包子鋪vs 金陵包子

『 金陵包子』~在新竹雞乎是無人不知、無人不曉的包子店。 以前只有經國路一家,都是晚上很晚營業到凌晨, 經國路的夜生活多,加上附近學校學生, ... 於 ksk.tw -

#89.姜太太包子的文章和評論 - 痞客邦

阿珮珮的姜太太包子~東區排隊美食/台北人氣包子(捷運忠孝復興站) ... 姜太太的包子,有外省包子的口感,也和老媽包的包子相似,所以很喜歡吃。 於 www.pixnet.net -

#90.從早到晚都能吃上的高CP美味小籠包、燒賣、水晶餃只要銅板 ...

三民區│前金區│包子叔叔│從早餐、點心、下午茶,從早到晚都能吃上的 ... 好吃、便宜且CP值很高的銅板美食『左營外省麵』還有滷味跟多項人氣麵點可 ... 於 www.minba.tw -

#91.永春市場.山東老店

半世紀的道地外省老滋味. 位於永春市場松山路南側入口第一攤的山東老店,看似不起眼的傳統包子饅頭攤,實力卻是大有來頭。民國50年代山東老店第一代老闆蘇老闆,在當時 ... 於 www.tcma.gov.taipei -

#92.<台北美食> 包仔的店。飄香30年的經典手工口味 - 窩客島

一早到台北辦事,經過一家知名的包子店,飢腸轆轆的我本只想照幾張照片做做 ... 他是跟著他的岳父學的,而那位岳父,則是從一位外省老兵那學來的。 於 www.walkerland.com.tw -

#93.【二空眷村包子】@chichishiyaInstagrampost(... +1 | 健康跟著走

傳統外省眷村早餐,純手工包子,十年老店了,歡迎大家來品嘗!! ,二空樹下手工包子 ... 川、客、上海、北方等南北合菜,如同早期台北聚集南北各地文化與飲食的縮影。 於 tag.todohealth.com -

#94.發現一家吃了會感動的包子--山東大媽開的美心包子店

店很小,裡面好幾個應該都是山東媽媽們在包包子~純手工喔!讚! 店門口~旁邊還有一家很有趣的百元理髮~~真的是外省文化的地方 ... 於 vannessahsu.pixnet.net -

#95.潮州包子適合孝敬長輩 - Yahoo奇摩新聞

潮州包子的雪裡紅肉包,雷議宗說:「它是傳統的外省滋味,口味很重,入口一咬,濃郁內餡能讓人 ... □Index ☆潮州包子╱台北市忠孝東路4段216巷52 ... 於 tw.yahoo.com -

#96.雙連包子 :: 台灣豬豬真好吃

台灣豬豬真好吃,台北肉包推薦,台灣五大包子,台北包子名店,台北便宜包子,雙連街肉包,台北外省包子,上海包子,雙連站烤包子. 於 twpig.iwiki.tw -

#97.店面介紹-阿寶手工包子店|PChome商店街

阿寶手工包子店創立於2005年5月,包子的口味是屬於外省口味,麵皮香Q內餡飽滿新鮮,店內販賣的包子都 ... 總 店:台北市中華路二段315巷5號 【訂購專線】02-23031941 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#98.[高雄眷村美食]岡山沈家包子-超好吃Q彈千層糕x老麵包子!在地 ...

拿我的iphone 8 plus當比例尺。 口感也是走老麵,眷村外省有咬勁的口感,. 老爸老媽還蠻喜歡這樣的銀絲卷。 於 angelala.tw