小林英夫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王御風寫的 舊港新灣:打狗港濱戲獅甲 和小林英夫柴田善雅的 日本軍政下的香港都 可以從中找到所需的評價。

另外網站https://taipeimyfood.me/hideo-kobayashi-ximen-auth...也說明:沒有這個頁面的資訊。

這兩本書分別來自遠足文化 和商務所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系文化觀光資源碩士班 張靜宜所指導 林雲理的 阿公店溪與岡山市街的空間發展變遷 (1945年以前) (2021),提出小林英夫關鍵因素是什麼,來自於岡山、阿公店溪、治水工事、土地臺帳、地籍圖、空間變遷。

而第二篇論文國立政治大學 經濟學系 毛維凌所指導 黃彥豪的 三個臺灣經濟史面向的研究:估計、模擬、與模型 (2020),提出因為有 臺灣經濟史、人口走勢、族群分離、秤量貨幣制度的重點而找出了 小林英夫的解答。

最後網站ドクター紹介一覧(クリニック別) - 湘南美容外科則補充:小林 雅和. Masakazu Kobayashi. 小林 雅和 医師. プロフィール · 男座 慶一. Keiichi Oza. 男座 慶一 医師. プロフィール. □. 東京蒲田院(大田区). 東京.

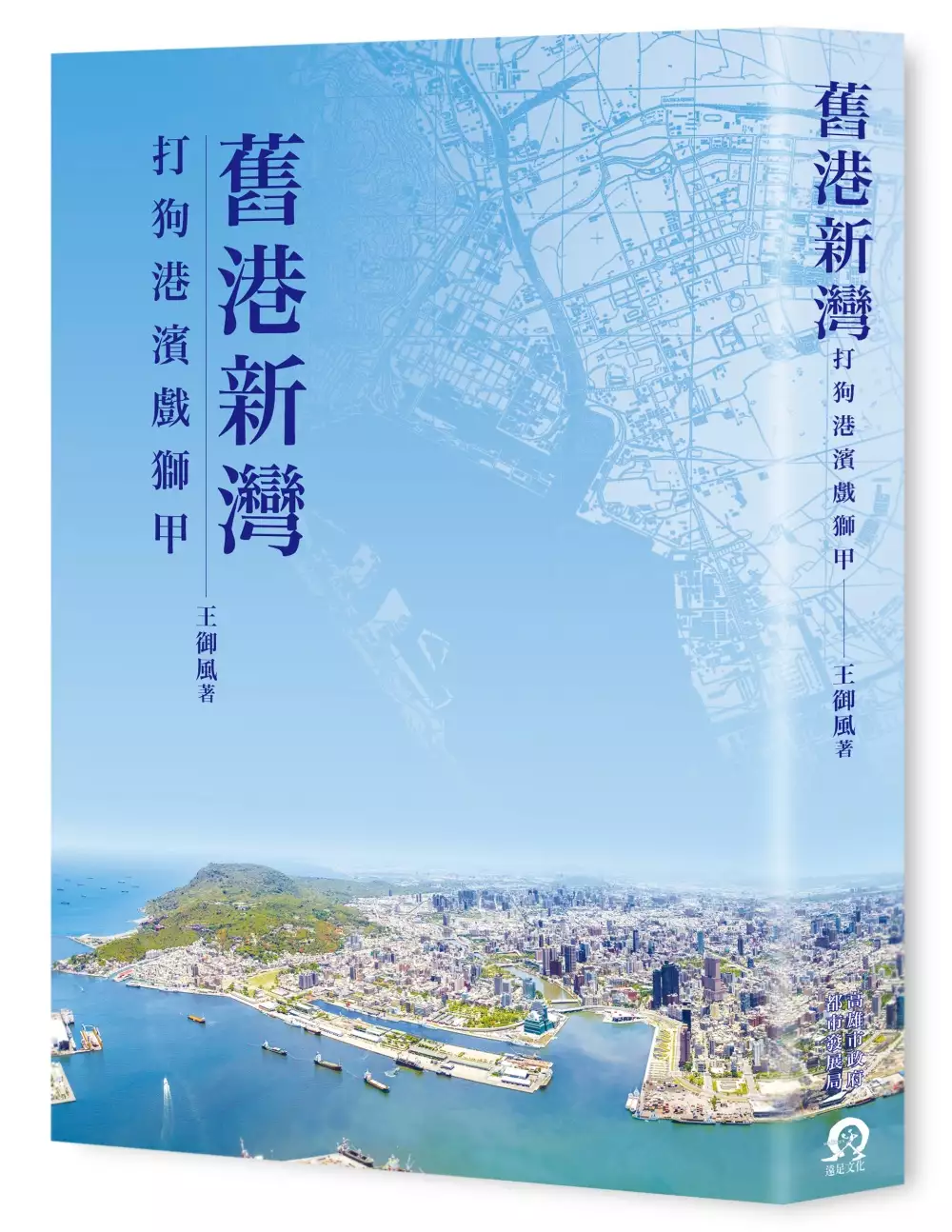

舊港新灣:打狗港濱戲獅甲

為了解決小林英夫 的問題,作者王御風 這樣論述:

近代高雄的發展與高雄港息息相關。1863年開港,1908年開始築港工程,高雄這個因高雄港而崛起的港市,除了原有的貨物運輸功能外,在日治末期隨著日本政府的南進政策,在戲獅甲地區興築了以軍需工業為主的工業港區。戰爭結束後,這個區域的軍事色彩逐漸淡去,但工業卻逐步增強,不僅奠定高雄成為「工業都市」的基礎,許多戰後與臺灣經濟息息相關的產業,如石化、鋼鐵業等,也從此地發跡。 從戲獅甲的變遷過程,可以看到臺灣工業發展的縮影。興起於日治末期的高雄戲獅甲工業區,為了配合日本帝國的南進政策,建立了煉鋁、機械、化學、肥料等工業。戰後中華民國政府接收後繼續沿用,進而發展塑膠、合板等

產業,台塑第一個工廠也在此建立,自此開啟日後的石化產業。戲獅甲是臺灣最早形成、最重要的工業區,其歷史脈絡包含日治末期的軍需工業、戰後公營事業的接收、臺灣石化及重工業、國營事業民營化、舊港區活化、地方政府與中央之間的拉鋸,以及高雄市與高雄港發展等議題。 本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著,各章依歷史發展鋪陳敘述:日治時期的萌芽;戰後的接收;美援扶持下的戲獅甲黃金時期;戲獅甲工廠轉型失敗後的衰微;戲獅甲工廠民營化後,在多功能經貿園區及亞洲新灣區的政策下,成為高雄新的商業中心。 本書特色 高雄戲獅甲是臺灣工業發展的縮影,本書是第一本研究戲獅甲工業區的專著。書中搭配數百張彩色照片和繪圖,

圖文並茂,並在每一章最後以當時的地圖為底圖,繪製當時的發展概況。 專文推薦 李文環(國立高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所副教授) 陳啟仁(國立高雄大學建築學系教授)

小林英夫進入發燒排行的影片

本段節目將為你介紹:傳奇老店2.0,平價路線美味不變

名稱:小林英夫平價日本料理

地址:萬華區康定路120號

連絡電話:02-2388-5233

營業時間:11:30~14:30 17:30~21:30

TVBS歡樂台(42台) 每週一到四晚間10點首播

TVB8 (MOD40台) 每週一到四晚間11點首播

週一主持人:浩角翔起

週二主持人:愷樂、永烈

週三主持人:鐙輝、子余

週四主持人:哈孝遠、 151

TVBS官網:http://supertaste.tvbs.com.tw/index.html

TVBS節目表:http://home.tvbs.com.tw/program/

FB粉絲頁:https://goo.gl/4uCxYw

阿公店溪與岡山市街的空間發展變遷 (1945年以前)

為了解決小林英夫 的問題,作者林雲理 這樣論述:

河川孕育人類文明,也是臺灣先民安身立命的重要基礎,無論在聚落選址、交通、產業等,河川都扮演重要的角色。本文採取歷史地理學的研究途徑,使用土地臺帳、地籍圖等土地資料作為切入點,以高雄市岡山區的岡山老街所在地─岡山市街為研究區域,梳理清末到日治時期阿公店溪對其聚落發展的影響面向。更進一步探討日治時期為解決水災問題,針對阿公店溪展開現代化治水工事後,對岡山市街土地利用、空間發展所帶來的變遷與影響。臨阿公店溪的岡山市街,其聚落發展歷史與阿公店溪有著福禍相依的關係。清領時期阿公店溪是岡山平原南北運輸的聯外通道,岡山市街成為貨物的集散搬運之地;阿公店溪是岡山平原的農業灌溉水源,左右岡山平原的農業與聚落拓

墾;日治時期岡山市街亦依賴阿公店溪作為上水道的民生用水來源。然而阿公店溪每至雨期水災頻傳的水文特性,也讓岡山市街居民飽受生命財產損失。日治時期全臺治水事業展開背景下,昭和年間阿公店溪進行治水事業。其中兩次河川改道工事,改變岡山市街西側的阿公店溪流路。以昭和6年(1931)阿公店溪展開改道工事作為時間斷限。日治前期受阿公店溪流路限制的岡山市街,在街區發展上沿河川右岸呈現長條狀往南北向延伸。由於街區西側有河川阻擋,故日治前期重要交通建設、公共設施皆位於街區東側,帶動街區東側發展成為行政經濟中心。日治後期阿公店溪改道工事完成後,岡山市街街區得以有向東側以外擴張發展的可能。從岡山都市計畫公告圖中,日治

後期岡山市街被官方賦予的願景,是成為岡山郡內各項機能更完善的中心都市,而河川改道後的免浸水地,則成為可以提供上述機能的規畫空間。但隨之南進軍事政策確立,岡山成為日本海軍飛行場基地。在軍事力量主導下,岡山都市計畫願景未能執行完成,岡山市街街區空間轉而成為協助日本海軍相關需求的配置規劃,進而形塑出今日岡山都市地景的雛型。

日本軍政下的香港

為了解決小林英夫 的問題,作者小林英夫柴田善雅 這樣論述:

以翔實的第一手檔案,梳理香港史上最黑暗的三年零八個月, 重現香港日治時期的經濟、社會以至文化生活的真實面貌。 三年零八個月是香港歷史上最黑暗的歲月。 香港人對這一段苦難歷史的認識,主要是透過長輩的口述回憶了解。坊間出版了許多日治時代的口述歷史、回憶錄及掌故,但有關三年零八個月的全史猶不多見。 《日本軍政下的香港》是這方面的一本重要著作。兩位作者長期研究日治時代的歷史,學殖深厚,大量爬梳日文原始檔案和材料,厚積薄發而成此書。此書資料豐富、觀點中肯,且能發掘歷史真相,內容翔實而條理清晰,可讀性高,絕對是一部雅俗共賞的日治時代香港史。 作者簡介 小林英夫

943年出生,東京都立大學大學院社會科學研究科博士。歷任東京駒澤大學經濟學部教授、早稻田大學大學院亞細亞太平洋研究科教授。主要研究方向為近代亞洲史,尤以二十世紀日本的經濟史為主。 著作包括《大東亞共榮圈的形成與崩壞》、《戰後日本資本主義與“東亞細亞經濟圈”》、《日本軍政下的亞細亞——“大東亞共榮圈”與軍票》、《滿鐵——“知之集團”的誕生與死亡》、《帝國日本與總力戰體制——戰前.戰後之連續與亞細亞》等。 柴田善雅 1949年出生,日本歷史學及經濟學家,獲早稻田大學博士學位。現為大東文化大學國際關係學部教授,主要研究日本經濟史。 著作包括《佔領地通貨金融政策的展開》、《中國佔領

地日系企業的活動》、《戰時日本的金融統制——資金市場與會社經理》等。 序一/鄺智文 序二/鄭寶鴻 前言 日本軍政期的香港研究課題 一、本書的課題 二、香港軍政史的研究現狀 第I部 香港軍政史 小林英夫 第1章 日軍佔領香港 引言 一、中日戰爭下的香港 二、日軍佔領香港軍事行動的具體推進 三、佔領香港 四、日軍拘禁香港要員 五、軍政廳的設立 結語 第2章 日軍佔領香港軍事行動的策劃和展開 引言 一、〈香港、九龍軍政指導計劃〉 二、〈香港統治策略之我見〉 三、動員香港名人 結語 第3章 軍政下香港的統治體制 引言 一、香港總督部的成立 二、總督部的

機構特徵 三、日本統治者們 結語 第4章 疏散人口政策與軍票政策 引言 一、疏散人口政策 二、疏散的路線 三、疏散的實態 四、海南島的人口疏散 五、軍票流通政策的開展 結語 第5章 華民代表會、華民各界協議會與分區統治政策 引言 一、華民代表會的活動 二、華民各界協議會的活動 三、分區統治政策的開始 四、分區統治的實態 結語 第6章 軍政下的生活 引言 一、軍政下的生活 二、香港居民生活的衰敗之路 三、抗日運動高漲 結語 第7章 戰後的香港 一、戰後處理 二、中國革命與香港 三、工業化發展的道路 四、香港回歸的道路 第8章 日本軍政與澳門 引言 一、太平洋戰爭下之日葡關係 二

、佔領前的中立區,──澳門 三、被佔領後的澳門動態 四、戰後的澳門 五、澳門回歸的道路 第II部 香港日本軍政統治的各方面 柴田善雅 第1章 香港軍票和通貨金融政策 引言 一、軍票的普及活動和對港幣的處置 二、對敵性銀行的接管和對市內金融機構的對策 三、對外匯率結算 結語 第2章 日本軍政下對香港企業的管控與貿易 引言 一、日本軍政下對香港企業的管控方針 二、貿易業與香港周邊貿易 三、運輸業 四、製造業等 結語 第3章 日本軍政對市民生活的影響 引言 一、食物等生活物資的短缺 二、公共服務水平下降 三、醫療服務 四、教育 五、大眾娛樂和新聞報導等 結語 後記 序一

關於日據香港的歷史研究,大多圍繞當時社會狀況作個案式描述,或集中討論當時市民苦難或特定人羣,例如戰俘、集中營的英籍和混血兒居民,以及遊擊隊或英軍方面的地下抵抗者等。華文著作討論這段時期時,通常引用時人回憶或報刊資料,直至近年才使用藏於英、日、美,以及香港等地的解密檔案史料。即使1970年代香港史家安德葛(G. B. Endacott)撰寫的《香港日蝕》(Hong Kong Eclipse),亦主要參考英國和香港的相關資料,幾乎未有引用任何日本方面的檔案。日本防衛廳的官方戰史《香港‧長沙作戰》雖然使用日本檔案,但研究範圍只限1941年12月8日到25日的香港戰役,而且描述重點亦只是日

軍的作戰經過。因此,小林英夫與柴田善雅的《日本軍政下的香港》在1996年出版時,實在是開創了利用日本檔案資料研究戰時香港歷史政治與社會的先河。 《日本軍政下的香港》的第一作者小林英夫生於1943年,曾就學於東京都立大學大學院社會科學研究科博士課程,歷任東京駒澤大學經濟學部教授、早稻田大學大學院亞細亞太平洋研究科教授。他的主要研究方向為近代亞洲史,尤以二十世紀日本的經濟史為主,除了本書外,他的其他著作包括《大東亞共榮圈的形成與崩壞》(1975年)、《戰後日本資本主義與“東亞細亞經濟圈”》(1983年)、《日本軍政下的亞細亞──“大東亞共榮圈”與軍票》(1993年)、《滿鐵──“知之

集團”的誕生與死亡》(1996年),以及較近期的《帝國日本與總力戰體制──戰前‧戰後之連續與亞細亞》(2004年)等。他早年的作品大多集中討論近代日本的宏觀經濟問題以及政府在其中的角色,其後則逐漸轉移至近代日本國家機構對國民經濟進行統合的嘗試,並提出日本自第一次世界大戰以來即逐步加強政府對經濟的計劃和控制,即使第二次世界大戰以日本戰敗結束仍未有改變這個趨勢。他在研究滿洲國、香港,以及其他東南亞日本控制範圍的經濟史時,即注意到當時日本政府決策者均擁有強烈的計劃意識,並不斷嘗試統制經濟活動以增強國力或支撐日本的戰爭機器。第二作者柴田善雅為近代日本經濟史家,研究興趣主要為金融、貨幣,以及企業活動,着

眼點為1930年代至1940年代。其主要著作包括《佔領地通貨金融政策的展開》(1999年)、《中國佔領地日系企業的活動》(2008年),以及《戰時日本的金融統制──資金市場與會社經理》(2011年)等。 小林和柴田秉承日本近代經濟史學者的優良傳統,對數據搜集和統計均極為仔細,亦對諸如法令編寫、資金流動、經濟政策,以及物流活動等非常敏銳,而且兩人一個注重宏觀經濟與政策,一個注重金融與企業等問題,因此《日本軍政下的香港》一書對戰時香港經濟的描述極為詳細,甚具參考價值。撰寫拙著《重光之路》時,我亦曾不時參考此書,尤其是部分大藏省和防衛省的資料,後者包括日本軍政府首任參謀長矢崎堪十撰寫的

〈香港統治方策私見〉等重要文件。他們亦是首批使用日據時期日文經濟刊物《香港東洋經濟新報》的學者,該刊詳細列出了日本對香港的經濟計劃,並有大量關於社會、經濟,以至文化生活的資料。可是,兩人主要使用當時已公開的資料而忽略日本軍政部門內部的數據,因此有時只能列出計劃數字而無法呈現實際情況。這個問題,需要利用日本陸軍以及諸如大東亞省等機關的檔案、英軍服務團(British Army Aid Group)的情報資料,以及藏於香港政府檔案處的總督部檔案才得以有所突破(詳見《重光之路》)。 由於小林和柴田撰寫此書時不少日文資料尚未普及,而且兩人均為經濟史學者,加上兩人少有使用中、英、美三國資料

,因此《日本軍政下的香港》集中討論日據時期的社會和經濟面向,並且主要以日本官方(軍政府、總督部,以及東京政府的各部門)為視角。雖然兩人亦有著力描述日本的人口強遷、軍票,以及配給政策為香港社會帶來重大破壞,但兩人卻未有詳論各方在戰爭期間於香港進行的軍事活動、香港在太平洋戰爭期間的戰略重要性,以及日、英、美、中(包括國民政府、汪精衛政權,以及中共)各勢力對香港的計劃以及行動。因此,戰爭成為經濟和社會變化的大背景,而非改變的原因之一。《日本軍政下的香港》亦缺少關於香港軍民地下抵抗及其戰略重要性的討論,因此未能把香港在世界大戰期間的經歷完整地(除了經濟部分外)放在亞洲以及世界歷史的脈絡之中。可是,本書

依然為少數關於香港日軍時期的學術研究著作,而且兩位作者亦搜集了大量外國人難以獲得的重要檔案資料與數據,因此本書在香港歷史研究中的重要性不可置疑。筆者能獲商務印書館邀請為本書中文版作序,深感榮幸。 鄺智文(香港浸會大學歷史系助理教授) 序二 十多年前,本人為了編寫一本有關1941至1946年間港人生活的書籍,曾翻閱不少當時的報章及雜誌,以為寫作材料。現在能先睹小林英夫和柴田善雅兩位先生的著作《日本軍政下的香港》,得以增加若干方面的知識。 書中着重描述香港淪陷的三年零八個月期間日軍當局的統治體制、人口疏散、軍票、“兩華會”和區政等各方面,亦重點談論當時滯港的中國

要人,以及殖民地社會的華人精英。而書中第I部分的第8章,更介紹當時不少港人移居到被視為“世外桃源之中立地帶”的澳門。原來當時的澳門亦是物資轉運及走私的中心點。 書中提到日本當局刻意將香港經營為顛覆重慶政權,以及日本位於南方的軍事、政治和經濟基地。為達此目的,日軍在港推行各種殘暴和苛刻的措施。根據各種記載,當中包括人口疏散、戶口調查、物業登記等政策,以冀大幅度減少人口,同時用軍票掠奪港人的現金和資產。不少人於轉徙中喪失了財產以至生命。 此外,糧食、油、糖、鹽以至柴薪等皆嚴重短缺,市民需長時間輪候以待配給。到了後期,當日軍官員與財閥合組的“興發營團”成立後,更壟斷了米糧的經營和

運輸。每斤米價由淪陷初期的軍票20錢(仙),暴升至1945年8月的300元(折合港幣1,200元)。不少人因此餓死,煮食屍體事件亦時有發生。 除電車外,各種車輛,包括消防車和救護車等,大部分被運往日本。轎和人力車成為主要交通工具。另外水、電、煤及汽油嚴重短缺,供應不穩定,各種渡輪也因而停駛。 淪陷期間,教育幾乎完全停頓,只有四十多間學校獲准復課。至1945年中,島上中、小學生只有四千多名左右。 在醫療方面,為市民提供免費服務的主要是東華及廣華醫院,輔以由那打素醫院及國家醫院易名的兩所“市民醫院”。1945年中,東華三院總理為籌募經費沿門勸捐,又闢房舍收

容街頭垂死者。香港此時的人口只剩下五十餘萬。 書內亦提到“兩華會”的成員於日軍投降後,在英國統治再次回歸下活動。前港府華民政務司那魯麟(Roland Arthur Charles North)指出,在淪陷初期,他與律政司和軍政司曾接觸羅旭龢(Robert Kotewall)及周壽臣,希望他們能忍辱負重,減少華人的痛苦,呼籲港人勿對之諸多留難。羅旭龢在1949年逝世,港督曾派麥道高(David Mercer MacDougall)等多名高級政府官員出席喪禮。 本人的雙親於淪陷時期一直在港生活,可以用“朝不保夕”來形容,後來更不時憶述當時的艱苦日子。十年前編寫《香江冷月

》時,本人曾獲聖雅各福群會安排,訪問十多位經歷過日治時代的長者,獲得不少有用的資料。自拜讀《日本軍政下的香港》之後,認識就更深了。 商務印書館邀請本人寫序,愧不敢當,謹以此文,表達對當年歷史的關注。 鄭寶鴻謹識 二○一六年五月二十六日 前言 日本軍政期的香港研究課題一、本書的課題1941年12月8日的宣戰公告宣佈亞洲太平洋戰爭爆發。早在1937年,日本已經開始發動戰爭侵略中國,中國沿海主要城市被日軍佔領。除此以外,日軍佔領的地區還包括當時被稱為“蒙疆”的內蒙古和長江沿岸地區。太平洋戰爭爆發使被割讓的香港、天津和上海租界也遭日軍佔領,日軍當時在華侵佔了很多土地。日本在各佔

領地區均成立了親日政權。1937年12月日本在華北成立了臨時政府,1937年3月在華中成立了維新政府,在內蒙古則分別於1937年9月成立察南政府、10月成立晉北政府及蒙古聯盟政府後,於1939年9月設置了蒙古聯合自治政府。此外,還讓國民黨的汪精衛逃出重慶,並於1940年9月在南京建立對抗蔣介石重慶政府的南京政府。在汪精衛建立政權的同時,日本解散了維新政府,把臨時政府改稱為華北政務委員會,而蒙疆的蒙古聯合政府則一直獨立於汪精衛政權。這些被佔領的地區都由日本陸軍進行軍事控制,只有海南島於1939年2月被日本海軍佔領。在海南島上雖然也出現過親日政權,但事實上實行的是近乎軍政的佔領政策,甚至否認汪精衛

政權的貨幣發行權而繼續使用軍票,直至日本戰敗為止。一旦把握這個脈絡,我們就可把日軍佔領香港視作亞洲太平洋戰爭爆發後,日本發動侵華戰爭的一種地域擴展舉動。被日軍佔領前,香港是英國殖民地。支援重慶政權的物資都經由香港通過粵漢鐵路運送回中國大陸,日軍在攻佔廣東的戰事中切斷了這條運輸線路。儘管如此,香港在日本侵華戰爭期間作為未被佔領的自由區域,連同上海租界、天津租界一併成為對華支援的據點。不過,即使不經粵漢鐵路,大量物資也通過空運、海運、陸運等流入中國大陸。另外,由於香港設有法幣安定基金,因此香港在金融方面也是支援重慶政府的一個據點。所以對英宣戰的公告使香港成為日軍必須立即佔領的地區。而且,由於日軍已

經遍佈廣東省並已掌握了中國沿海的制海權,因此從軍事戰略上來說,香港已經處於甕中之鼈的境地,日軍佔領香港的戰事最終以12月25日香港淪陷終結。

三個臺灣經濟史面向的研究:估計、模擬、與模型

為了解決小林英夫 的問題,作者黃彥豪 這樣論述:

本文的研究主軸,乃是經濟分析方法應用於臺灣經濟史課題。具體而言,本文嘗試以臺灣歷史現象為題材,藉由估計、模擬、與經濟理論模型之經濟分析工具,從而詮釋臺灣經濟史相關主題。本論文的主題包含三部分:人口走勢、族群分離、以及秤量貨幣制度,悉為臺灣經濟史中的重要議題。首先,第一篇為「清治臺灣的人口走勢」,藉由歷史學者對臺灣人口數據的估算,採用Logistic成長模型與Malthus-Condorcet模型的視野分析,檢視清治臺灣人口飽和的關鍵時點。第二篇為「清治臺灣的祖籍族群分離現象」,則是用Schelling(1971)分離模型,藉由電腦程式模擬,探討族群分離的重要因素。第三篇為「秤量貨幣制的經濟模

型分析」,乃是用Sargent and Velde(2002)理論模型,評述秤量貨幣制度的貨幣現象。上述重要課題,早已是歷史學者反覆檢視的課題,並獲得相當豐碩的研究成果。例如清治臺灣人口飽和的時點,關鍵的1811年已是學術定論;對於祖籍族群分離現象,也有「械鬥說」、「原鄉論」等歷史立論;而臺灣的秤量貨幣制度,更有北山冨久二郎(1935)之鴻篇巨作。乍看之下,似乎早已無立錐之地。然而,相較於史學家對歷史脈絡的整理與釐清,本文更著重於計量之估計、電腦之模擬、以及經濟理論之應用。是故,本論文撰寫之最大緣起,乃是藉由此上之分析角度,冀望能另闢蹊徑,呈現一個不同的視野。

小林英夫的網路口碑排行榜

-

#1.全日外場工讀人員,小費不定時發放

1打掃工作2接待客人及介紹菜色3點餐及送單4送餐服務5簡易甜點擺盤6歡送客人- 小林英夫日本料理(大千世界小吃店) | 到小雞上工看更多台北市打工. 於 www.chickpt.com.tw -

#2.山本英夫が「SISU/シス 不死身の男」イラスト描き下ろし

... SISU/シス 不死身の男」より、「殺し屋1」「ホムンクルス」などで知られるマンガ家・山本英夫 ... 小林千晃、花守ゆみりが「地獄楽」第1期をまとめて ... 於 natalie.mu -

#4.ドクター紹介一覧(クリニック別) - 湘南美容外科

小林 雅和. Masakazu Kobayashi. 小林 雅和 医師. プロフィール · 男座 慶一. Keiichi Oza. 男座 慶一 医師. プロフィール. □. 東京蒲田院(大田区). 東京. 於 www.s-b-c.net -

#5.教師をめざす高校生の育成プログラム「教師にまっすぐ」(第4回 ...

小林 奈央 さん · STUDENTS NOW! 入江 健志 さん · STUDENTS NOW! 田中 脩 ... ラボ訪問 島崎 英夫 教授 · ラボ訪問 後藤 健介 准教授 · ラボ訪問 井上 ... 於 osaka-kyoiku.ac.jp -

#6.小林英夫

小林英夫 有別於三十三間堂的高價位奢華美食,順應客人要求,精緻平價的小林英夫開店了! 價格較為平價、大眾化的餐點,因為小林先生希望能讓更多人享受日式料理的美味。 於 cobasushi2011.weebly.com -

#7.博客來-作者-小林英夫

博客來搜尋,作者,關鍵字:小林英夫,分類:全館,五日就能改變你,可畏的敵手,韓國怎麼改變的?崛起的真相和危機,日本軍政下的香港. 於 search.books.com.tw -

#8.小林英夫料理寿司- 图片-台北

小林英夫 料理寿司图片页面,提供177张由大众点评网用户上传的实拍照片。 於 www.dianping.com -

#9.連続テレビ小説 全リスト|番組

... 英夫 藤村志保 田渕岩夫. 制作:和田浩明 演出:藤田道郎 村上慧 小林平八郎 前田 ... 制作:和田智允 演出:小林平八郎 清水一彦 小林信一. 昭和30年代、山口県の高校 ... 於 www2.nhk.or.jp -

#10.小林英夫

02-2388-5233、北市康定路120號、菜單在粉絲網第一篇 #小林英夫 #北市平價日式美食 #西門日本料理 ... 於 www.facebook.com -

#11.[台北萬華]2人小約會in 小林英夫(三十三間堂姊妹店) - 小孟欣

這天趁北鼻去期中考前複習我和盧盧老夫老妻約會去~呵沒想到我順口一句想吃小林英夫盧盧居然二話不說帶我去ㄝ~愛你隔沒幾間就是比較高貴無菜單料理的三 ... 於 mengshin1977.pixnet.net -

#12.【中肯‧食記】小林英夫.捷運西門站|萬華超人氣高CP值日本 ...

位於艋舺康定路的「小林英夫」日式料理店,開業多年,店面不大,卻十分有人情味,憑藉著平實的定價提供超高CP值的日本料理,加上食尚玩家報導, ... 於 gururunews.com -

#13.R.I.P.生悦住英夫

生悦住英夫. photo : Twitter,Instgram→@kanakoshirokuro. 河端一、大久保潤 ... 小林旭とちあきなおみとアタウアルパ・ユパンキとタイニー・ティムと ... 於 www.ele-king.net -

#14.小林英夫日本料理/西門日本料理/萬華美食/台北平價美食推薦 ...

小林英夫 日本料理/西門日本料理/萬華美食/台北平價美食推薦/台北日本料理/西門町美食/台北推薦餐廳. Google 評分: 4.5. 聯絡電話:02 2388 5233; 店家地址:108台灣 ... 於 travel.yam.com -

#15.【食記.萬華】小林英夫– 平價日本料理/ 高CP值套餐/ 提供百 ...

【食記.萬華】小林英夫– 平價日本料理/ 高CP值套餐/ 提供百元內餐點ღ捷運西門站.聚餐推薦ღ. 台北美食Sweet Tina 2018-07-07 0 · Facebook Line Twitter 分享. 於 tinalife.com -

#16.萬華優質日本料理『小林英夫』味噌湯無限供應/可外帶/捷運 ...

萬華優質日本料理『小林英夫』味噌湯無限供應/可外帶/捷運西門站/壽司 · 日式烤牛肉+味噌松阪豬 · 牛、豬兩種肉分別使用不同的兩種醬料. 於 vreranda.pixnet.net -

#17.【台北】西門町日式料理|小資套餐,懷舊復古,握壽司炸蝦丼

小林英夫 · #台北美食#台北#居酒屋#炸蝦 · #日本料理#日式料理#西門町 · #萬華美食#懷石料理#握壽司. 於 abc0601.pixnet.net -

#18.台北市萬華區排名第7的日式餐廳: 小林英夫壽司店| 菜單價位

小林英夫 裝潢引進超多日本的特色玩物...自助區除了有熱騰騰味噌湯...種... (詳全文). 1個月內. 圖多 龍山寺站美食(優).小林英夫.北辰談吃~道地平價日式料理小店. 於 www.fonfood.com -

#19.小林英夫– 台北萬華區的日本菜壽司/刺身主題餐廳

小林英夫 的餐廳地址、電話、食評、相片及餐牌,餐廳位於萬華區康定路120號。 於 tw.openrice.com -

#20.小林英夫/著- TAAZE讀冊生活

小林英夫 /著的書籍與價格搜尋結果, 共有1筆. 讀冊生活給您閱讀生活的終生服務. 滿足您買書,學習,收藏,分享,賣書,全方位需求. 於 www.taaze.tw -

#21.台北-《小林英夫》5-6人好朋友組合餐| 日式料理

《小林英夫》是隔壁《三十三間堂》陳老大的姊妹店~~ 內容同為日式料理~~不過《三十三間堂》是以高單價的無菜單料理為主(台北-《三十三間堂無菜單日本 ... 於 janetchen0707.pixnet.net -

#22.【台北美食】捷運西門站~萬華”小林英夫”平價日本式料理

... 小林英夫” 一看名字就知道是日本料理了吧^^. 小林英夫走”平價奢華“的日本壽司、生魚片、丼飯、燒烤、炸物. 還有免費的味噌湯和茶無限供應。 更重要的是有和服正妹店長 ... 於 hx271.tw -

#23.台北萬華~小林英夫日式料理

台北萬華~小林英夫日式料理. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads. Loading comments... Add comment. 340 views. 0 faves. 0 comments. Uploaded on December ... 於 www.flickr.com -

#24.[西門町美食] 小林英夫高CP值商業午餐懷石料理超澎派還有 ...

小林英夫 的外觀是簡約的木門,是小清新路線。 前往小林英夫路上發現康定街上有一間三十三間堂日本料理,這間無菜單料理在西門町已經有30多年的歷史 ... 於 anniekoko.com -

#25.小林英夫

1 review of 小林英夫"This small restaurant has amazing set meals for an amazing price. We got the set for 2 and everything was so well put together and ... 於 www.yelp.com -

#26.【台北萬華食記】小林英夫。平價奢華的日本壽司卻有雷

【小林英夫】提供平價又飽足的新式懷食料理,. 不同於三十三間堂的高價極品美食取向,. 為了讓更多人能品嚐精緻的日式料理,. 老闆特地改走平價超值路線 ... 於 ivy2156.pixnet.net -

#27.【台北】小林英夫平價日式料理|二訪依舊令人驚豔

小林英夫 ,位於萬華區的康定路上,算是西門町的外圍,上次來用餐到現在大概半年多,對於他們家平價又精緻的日式料理有很深刻的印象,這次又有機會來 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#28.【日本料理】隱藏於西門町的美味溫度三十三間堂姊妹店小林英夫

小林英夫 店家地址:台北市萬華區康定路120號聯絡電話:訂位02-23885233 外帶02-23885129 營業時間:平日11:30-14:30 17:30-21:30 假日. 於 shouyadog1213.pixnet.net -

#29.型男軒吃透透:小林英夫料理壽司 - hoyumi100的部落格

店家資料小林英夫台北市萬華區康定路120號2388-5233 這次要介紹的是西門町附近康定路上的一家日本料理店叫做小林英夫聽說是也在附近的另外一家日本 ... 於 hoyumi100.pixnet.net -

#30.【台北】小林英夫|平實卻不平凡的日本料理|需預約的隱藏 ...

還記得幾個月前拜訪了三十三間堂,離去時發現隔壁的姊妹店「小林英夫」大排長龍,因此也產生了濃厚的興趣,相較於「三十三間堂」的頂級高價位路線 ... 於 arjun.tw -

#31.小林英夫(Kobayashi Hideo)

小林英夫 Kobayashi Hideo. 一九四三年生,東京都立大學研究所社會科學研究科博士畢業。曾任駒澤大學教授,現任早稻田大學研究 ... 於 www.cite.com.tw -

#32.日本フラメンコ協会全国公演「フラメンコのちから」<札幌公演

... 小林伴子 · 斎藤克己 · 曽我辺靖子 · 渡邊薫 · 石川慶子 · 伊集院史朗 · 鍵田真由美 · 鍜地陽子 ... 英夫 · 川島桂子 · 嶽北慎二 · 石塚隆充. すべてを見る. チケット発売 ... 於 t.pia.jp -

#33.小林英夫– 台北萬華區的日本菜壽司/生魚片主題餐廳

小林英夫 的餐廳地址、電話、食記、相片及菜單,餐廳位於萬華區康定路120號。 於 tw.openrice.com -

#34.大海的鮮甜!「小林英夫」奶油雙貝鍋澎湃滋味超迷人!

台北人氣日本料理餐廳「小林英夫」味道好、服務佳、價格低,成就了萬華區家喻戶曉的金字招牌,而除了這3 項優勢,還有哪些藏在細節裡的魔鬼特質,吸引饕客 ... 於 taronews.tw -

#35.【西門美食】小林英夫|平價日本料理,壽星絕不能錯過

小林英夫 /台北美食/萬華美食✨ 地址:台北市萬華區康定路120號電話:02-23885233 營業時間- &##127793;週日至週四:11:40–14:30, 17:40–21: 於 crystal0618.pixnet.net -

#36.小林英夫商業午餐2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

小芝芝-雞不擇食玩樂BLOG~ > 【美食推薦】台北、新北、基隆~* > 【萬華日本料理推薦】小林英夫平價午餐70元起不吃太可惜!雙人套餐超划算含菜單氣氛超棒過節首選 ... 於 total.gotokeyword.com -

#37.[食記] 台北西門町小林英夫日本料理甜點超華麗- 看板Food

2019年3月無音樂。有圖真相網誌好讀版https://ally701.pixnet.net/blog/post/471242573 小林英夫電話:(02)2388-5233. 於 www.ptt.cc -

#38.【線上訂位】小林英夫- 捷運龍山寺站

小林英夫 - 捷運龍山寺站. 萬華區. 台北市萬華區康定路120號. 地圖. 必吃. 鮭霸霸握壽司. 日式烤牛肉. 和風炸雞丼. 查看全部. 推薦原因. 小林英夫為數十年老店三十三間堂 ... 於 www.klook.com -

#39.小林英夫彙整 - 一起瘋台灣Funintw

小林英夫 的所有相關文章都整理在這一頁,一起瘋台灣為喜歡在台灣自由行的你,提供最詳盡的旅遊資訊. 於 funintw.com -

#40.「小林英夫」食記,萬華地區服務兩百分的懷舊日本料理餐廳

位在西門萬華康定路的日本料理店「小林英夫」,是一旁「三十三間堂」的姊姊店。 從現在的菜單來看,懷石料理已經移到「三十三間堂」去了,本店目前主要以 ... 於 h9856.gameqb.net -

#41.小林英夫、柴田善雅

找不到與 小林英夫、柴田善雅 完全符合的商品,以下是相似的搜尋商品。 全部分類. 40筆. 排序; 篩選; 列表. 商品分類. 日本Mercari代購. 24h購物 (23). 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#42.小林英夫日本料理/西門日本料理/萬華美食/台北平價美食 ...

料理都好吃,水準之上。還有豪華海鮮丼大推..滿滿的海鮮,這碗就夠飽了。 尤其炙燒鰭邊握壽司推薦必點,入口即化,濃郁的油脂香味整個散發在口腔,就是一個享受。最後還有 ... 於 japanese-restaurant-1011.business.site -

#44.[台北美食] 萬華、西門町最文青的日式料理店「小林英夫」好吃 ...

「小林英夫」座落於台北最有年代感的萬華區,靠近西門町外圍的康定路、長沙街口, 周邊有艋舺清水巖祖師廟、三清宮、龍山寺等廟宇古蹟在如此富有歷史 ... 於 eggie.tw -

#45.【日本料理】平價的精緻美味的溫度三十三間堂姊妹店小林英夫

【日本料理】平價的精緻美味的溫度三十三間堂姊妹店 小林英夫. 293 views · 3 years ago ...more. 妮雅媞. 118. Subscribe. 118 subscribers. 於 www.youtube.com -

#46.【台北市萬華區/捷運西門站】小林英夫-處處都有驚喜!日本 ...

【台北市萬華區/捷運西門站】小林英夫-處處都有驚喜!日本料理CP值高,甜點讓人眼睛一亮,好吃好看又好拍. 更新日期:2020年 ... 於 travel98.com -

#47.小林英夫,滿滿溫情懷舊日式風味平價料理,令人驚豔的預約 ...

小林英夫 ,滿滿溫情懷舊日式風味平價料理,令人驚豔的預約制甜點! Yahoo奇摩旅遊網友投稿. 2017年12月9日. 於 tw.travel.yahoo.com -

#48.台北平價日本料理-小林英夫(必點鮭魚霸霸) - 安妮王的旅行記

台北平價日本料理-小林英夫(必點鮭魚霸霸) ] 最近安妮王開始喜歡研究日本料理,高級精緻的料理方式以及高昂的價格,總是讓人覺得享受日本料理是一件 ... 於 pfse64289.pixnet.net -

#49.「捷運:西門町」小林英夫料理壽司 - 陳凱莉- 痞客邦

小林英夫 為數十年老店三十三間堂姊妹店品牌,為了讓更多人能品嚐精緻的日式料理,日籍老闆KOBAYASHI(小林英夫)改走平價超值路線,推出680元八品懷食 ... 於 niuniu19820601.pixnet.net -

#50.龍山寺站美食(優).小林英夫.北辰談吃~道地平價日式料理小店

地址:台北市萬華區康定路120號鄰近捷運站: 板南線BL10龍山寺站電話:02 2388 5233 營業時間:周一-周日11:40–14:30 17:40–21:30 付費方式:現金. 於 taipeixcity.pixnet.net -

#51.自民党と戦後史/ 小林英夫(アジア経済) (9784046002068)

自民党と戦後史. by 小林英夫(アジア経済). Not rated yet! (0). Link to an enlarged image of 自民党と戦後史. NT$645 網上價格. NT$580 KPC價格. 庫存狀態: 缺貨。 此 ... 於 taiwan.kinokuniya.com -

#52.小林英夫料理壽司網站規劃設計- 畫廊作品

小林英夫 料理壽司網站規劃設計 Daniel. 2010-03-09 19:40:47. 目前尚無敘述. 留言(0) 會員登入. 會員登入; 會員註冊. 使用Facebook帳號登入. 我已同意並詳閱同意 於 www.heyshow.com -

#53.小林英夫

【LINE熱點】小林英夫, 綜合日式料理, 地址: 臺北市萬華區康定路120號,電話: 02 2388 5233。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、 ... 於 spot.line.me -

#54.小林英夫的文章和評論

來看痞客邦超過20 則關於小林英夫的文章討論內容: 小譽的【台北】西門町日式料理|小資套餐,懷舊復古,握壽司炸蝦丼|小林英夫蛋寶趴趴go 的[台北美食] 萬華、西門町 ... 於 www.pixnet.net -

#55.【台北。艋舺】小林英夫 - 暇客時光

【台北。艋舺】小林英夫 ... 這天中午原本打算到艋舺貴陽街上的三味食堂就是那家握壽司像棉被蓋枕頭般的比例大的平價日本料理店雖然網路評價落差很大但生意 ... 於 sealpha.pixnet.net -

#56.【台北美食】捷運西門站~萬華"小林英夫"平價日本式料理~溫暖 ...

【台北美食】捷運西門站~萬華"小林英夫"平價日本式料理~溫暖復古的氛圍和服正妹店長在桌邊親自端菜>//< · 道地日式風格的裝潢擺設,運用和室的概念. 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#57.小林英夫懷石日本料理壽司店- 網友評價、菜單| 台北萬華區 ...

小林英夫 懷石日本料理壽司店(2086則評論與照片) 網友評分: 4.6分。小林英夫懷石日本料理壽司店是位於台北萬華區的網友推薦餐廳,地址: 臺北市萬華區康定路120號, ... 於 ifoodie.tw -

#58.假日工讀或兼職190起、小費不定時發放

付午餐及晚餐、店長親切、員工和善1開店前打掃工作2接待客人及介紹菜色3點菜及送單4上菜5簡易冰淇淋擺盤6歡送客人7桌面整理- 小林英夫日本料理(大千世界小吃店) | 到小 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#59.小林英夫相關報導

鏡傳媒以台灣為基地,是一跨平台綜合媒體,包含《鏡週刊》以及下設五大分眾內容的《鏡傳媒》網站,刊載時事、財經、人物、國際、文化、娛樂、美食旅遊、精品鐘錶等深入 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#60.[台北。萬華] 小林英夫(無菜單) - 真心部落

小林英夫 與隔壁的三十三間堂為同一老闆,三十三間堂價位要上千元的無菜單料理,小林英夫則適合第一次造訪走比較平價的無菜單($680元/人)。 於 kelsy310.pixnet.net -

#61.こどもが欲しがらなくなるキャラ弁とは? - CBCテレビ

小林 よしひさ · 小林健和 · 小林綾子 · 小池徹平 · 小池栄子 · 小沢一敬 · 小沢仁志 ... 東国原英夫 · 松嶋尚美 · 松本明子 · 松本道弥 · 松浦航大 · 松田 ... 於 hicbc.com -

#62.台北市萬華區-小林英夫@ 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 - 痞客邦

我也是聽說小林英夫跟隔壁不遠的三十三間堂是姐妹店原本店裡販售的懷石料理,也已經移至三十三間堂販賣小林英夫是我一位死黨很喜歡的店,每次常常看到他 ... 於 chenmin1935.pixnet.net -

#63.卒業生らが学生に「教師の魅力」を熱弁

小林 奈央 さん · STUDENTS NOW! 入江 健志 さん · STUDENTS NOW! 田中 脩 ... ラボ訪問 島崎 英夫 教授 · ラボ訪問 後藤 健介 准教授 · ラボ訪問 井上 ... 於 osaka-kyoiku.ac.jp -

#64.チーム・選手|15人制男子日本代表

伊藤 英夫, 1. 43, 山口 和夫, 2. 44, 鍋加 弘之, 2. 45, 山本 春樹, 1. 46, 木下 良平, 2. 47 ... 小林 清, 秋田市役所, 6. 107, 堀川(斉藤)文男, 大阪府警, 2. 108, 谷口 ... 於 www.rugby-japan.jp -

#65.小林英夫-台北市美食日本料理首選 食尚玩家

小林英夫 -台北市美食日本料理首選,位於台北市萬華區康定路120號。找尋更多小林英夫資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的美食探訪、旅遊規劃最佳指南! 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#66.[台北][萬華]小林英夫日式料理~三十三間堂姊妹店、西門美食

封面照片: 小林英夫厲害的生魚片=== 2014/8/14 實驗室成員舉辦的謝師宴,然後我只是去湊熱鬧的。她們挑了厲害的無菜單日式料理小林英夫。 小林英夫日 ... 於 xken831.pixnet.net -

#67.登録企業リスト:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

... 英夫(静岡); 有限会社柑香園(和歌山); カンドーファーム株式会社(島根); 有限 ... 小林夏樹(静岡); 小林農場(北海道); 有限会社小林牧場(岡山); 有限会社小林 ... 於 www.biz-partnership.jp -

#68.新化日本料理. 小林英夫8l7iag

台北平價日本料理- 小林英夫(必點鮭魚霸霸) ] 最近安妮王開始喜歡研究日本. 小林英夫除了10貫綜合握壽司外,會依據客人的需求作客製化擺盤,想吃. 配菜 ... 於 lioks.mytribeapp.fr -

#69.「捷運:西門町」小林英夫料理壽司

小林英夫 為數十年老店三十三間堂姊妹店品牌,為了讓更多人能品嚐精緻的日式料理,日籍老闆KOBAYASHI(小林英夫)改走平價超值路線,推出680元八品懷食 ... 於 kyliechen.tw -

#70.小林英夫日本料理_大千世界小吃店|公司簡介

【公司簡介】資本額:20萬元。福利:特殊節日獎金禮品、部門聚餐、員工優惠。小林英夫為西門町區的平價日式料理店!除了CP值頗高,日式大眾料理品項多樣外, ... 於 www.104.com.tw -

#71.【龍山寺】日本料理店-小林英夫 - I'm克勞德- 痞客邦

價位中間的日本料理店,整體吃起來是好吃但是不是讓人想多次造訪的店店裡的裝潢頗有特色,燈光走昏暗路線,有很大器的裝飾,但我個人最不喜歡的點就是 ... 於 chiaoyunhsiao.pixnet.net -

#72.大日本.滿洲帝國的遺產: 強人政治與統制經濟如何影響近代日韓

... 小林英夫《「大東亜共栄圈」の形成と崩壊》御茶の水書房,1975年.浅田喬二、小林英夫編《日本帝国主義の満州支配》時潮社,1986年.岡部牧夫《満州国》三省堂選書,1978年 ... 於 books.google.com.tw -

#73.小林英夫日本料理/西門日本料理/萬華美食/台北平價美食推薦 ...

小林英夫 日本料理/西門日本料理/萬華美食/台北平價美食推薦/台北日本料理/西門町美食/台北推薦餐廳最新菜單、評論、相片,台北市萬華區最好吃的日本餐廳,網友評分: 4.5 ... 於 www.iwans.tw -

#74.【台北市萬華區/捷運西門站】小林英夫-處處都有驚喜!日本 ...

小林英夫 電話:(02)2388-5233 地址:台北市萬華區康定路120號交通:捷運西門站,步行約10分鐘門口即有公車站牌62、232、264 營業時間:午餐11:30-14:30. 於 ally701.pixnet.net -

#75.[廣宣] 西門萬華小林英夫日本料理~內有正妹店長! - 看板Food

消費時間:2014/2 店名:小林英夫平價日本料理地址:台北市萬華區康定路120號電話:02-2388-5233 圖文並茂網誌版: ... 於 pttfoodtravel.com -

#76.(已徵到) 餐飲服務人員- 小林英夫小吃店- 台北市

小林英夫 小吃店誠摯招募(已徵到) 餐飲服務人員位於台北市,工作內容:1. 於餐廳、飯館、小吃店等餐飲場所中,進行顧客服務、內外場聯繫、點餐供餐等工作。,餐飲服務人員 ... 於 www.518.com.tw -

#77.近代日本的町村自治研究 - Google 圖書結果

... 小林英夫『昭和ファシストの群』、書、1991年、197頁。[311]小林英夫『昭和ファシストの群』、書、1991年、198頁。[312]武田共『日本本主義の構造』、風、1999年、260 ... 於 books.google.com.tw -

#78.食台北|小林英夫,美食沙漠中的高評價日式料理店/ 萬華區

果不其然,真的看到許多我們沒聽過、甚至內行人才知道的隱藏版料理,其中一間就是小林英夫。 餐廳就位在很不起眼的萬華康定路路邊,整體裝潢非常復古 ... 於 yirong0919.pixnet.net -

#79.[台北萬華區]美食提案X小林英夫∥西門町萬華平價精緻日式 ...

小資上班族的下班提案美食提案X 小林英夫在西門町附近的日式料理店非常多,但主要都是偏向平價等級的餐廳, 如果大家想要在西門町找間強烈日本氣息, ... 於 offdutyproposal.pixnet.net -

#80.【台北美食】#小林英夫#KOBAYASHI #日式#無菜單料理 ...

西門町平價精緻日式料理亭|炸烤物、鍋物、飯麵食、壽司、生魚料理、懷石料理. 位於西門町著名無菜單日料三十三間的姊妹店小林英夫屬於平價高CP值 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#81.【西門町美食】「小林英夫」物美價實、甜點驚喜的日本料理餐廳

據說「小林英夫」是揚名西門町數十年的高級日本料理亭「三十三間」女兒開的餐廳,走平價路線並以日籍女婿兼主廚命名。 ... 一進餐廳須先脫鞋置於玄關鞋櫃, ... 於 kenalice.tw -

#82.握壽司、烤鰻魚通通都好吃~小林英夫菜單| 食記心得

西門經營40年,在地深耕日式料理店-小林英夫,知名媒體食尚玩家都曾到訪,生意超級好,連平日下大雨還客滿,木頭懷舊風格,不論小倆口、全家大小, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#83.台北萬華西門町| 小林英夫,滿滿溫情懷舊日式風味平價料理

十月中來參訪三十三間堂(←文章連結)用餐就很喜歡的懷石料理,趁著老朋友都有空檔的時間,前往平價確多樣化日式料理的姐妹店小林英夫,「いらっしゃい ... 於 www.girlslifeplan.com -

#84.小林英夫餐廳

立即在位於,TPETaipei City的小林英夫訂位。探索菜單、查看相片並閲讀1則評論:「Family-setting, friendly ambience, food was great!」。 於 www.opentable.com.tw -

#85.小林英夫_百度百科

小林英夫 (KOBAYASHIHIDEO),1950年出生于日本长野县,1990年成立游美野工房。 於 baike.baidu.com -

#86.段位順棋士一覧

段位順棋士一覧 ; 八段. 杉内 寿子 · 奥村 英夫 ; 七段. 明戸 和巳 · 笠井 浩二 ; 六段. 小林 千寿 · 平本 弥星 ; 五段. 河野 征夫 · 堀田 誠司 ; 四段. 田中 智恵子 · 小松 ... 於 www.nihonkiin.or.jp -

#87.小林礼奈 心無い書き込み「巻き込まれていればいいのに」に ...

小林 礼奈 心無い書き込み「巻き込まれていればいいのに」に恐怖心 ... 東国原英夫氏、ジャニーズ性加害問題「ピンチをチャンスに」期待「日本は ... 於 www.sponichi.co.jp -

#88.小林英夫日本料理(@coba_sushi)

精緻平價好吃又飽足的新式懷食料理。 台北市萬華區康定路120號, Taipei, Taiwan 108. 113 posts; 342 followers; 708 following ... 於 www.instagram.com -

#89.【小林英夫】台北市萬華懷石料理 - 視窗中的永恆- 痞客邦

台灣很多人喜歡吃日本懷石料理,小林英夫是日本籍老闆的名字,與隔壁主打無菜單料理,走高檔路線的三十三間堂是姊妹店,現由第二代女兒掌管小林英夫在萬華 ... 於 fossiliu.pixnet.net -

#90.台北萬華龍山寺站*小林英夫超推平價日本料理入口即化的炙燒 ...

終於找到可以用"超級推薦不服來辯"形容的日本料理了!!!! 當天去吃完全是一個意外因為我阿公很喜歡吃三十三間堂的壽司我媽就帶著我和我妹一起去 ... 於 ching812zzz.pixnet.net -

#91.小林英夫| 立即訂位!inline 線上訂位預約

小林英夫. 台北市萬華區康定路120號. 02 2388 5233. 查看地圖. 查看官網. 訂位沒到客人太多~之後將列入無故未到黑名單!貼心提醒不要忘了做線上取消動作或來電告知~以免 ... 於 inline.app -

#92.[美食] 西門町萬華~ 小林英夫/ 平價~ 隱藏版日本料理, 好吃又好拍

今天來到靠近西門町外圍的康定路,長沙街口. 一間外表不起眼,但裡面很old school 的日式料理店. [小林英夫]. 除了內將講中文和台語之外. 於 xxupxa8m.pixnet.net -

#93.[台北-萬華區]小林英夫 生食&熟食平價懷石一次到位!!!

小林英夫 懷石日本料理壽司店!!! 到底是什麼原因讓這家小小的日本料理店客人一桌接一桌的來,訂位電話一通一通的接呢!? 話不多說先看來看一段影片吧~~ ... 於 annie30524.pixnet.net -

#94.(台北日本美食)小林英夫~西門懷舊風日本料理專賣店!生 ...

西門經營40年,在地深耕日式料理店-小林英夫,知名媒體食尚玩家都曾到訪,生意超級好,連平日下大雨還客滿,木頭懷舊風格,不論小倆口、全家大小,來 ... 於 vocus.cc -

#95.小小的店家卻有著大大的美味—小林英夫【萬華】

四年前小編因為當兵的關係到了一間座落萬華地區的日式料理店,想想那滋味還是無法忘懷因此在這次的9月3號毅然決然踏上了重溫美食之旅——尋找小林英夫 . 於 www.potatomedia.co -

#96.小林英夫日本料理 - 1111商搜網

小林英夫 日本料理-台北市萬華區-日式料理-(02)23885233-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#97.シャルル・バイイ著、小林英夫譯「言語活動と生活」

Item ; 詮釋資料編碼. ntul-tj-0033_19411105_0038 ; 篇名_主題名. シャルル・バイイ著、小林英夫譯「言語活動と生活」 ; 作者姓名及頭銜. 陳紹馨 ; 專欄. 書評 ; 所屬刊期. 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#98.小林英夫小吃店

小林英夫 小吃店,統編:25588442,公司所在地:臺北市萬華區康定路120號,代表人姓名:陳明琴,設立日期:098年05月19日. 於 www.twincn.com -

#99.2018.12.31小林英夫正宗塌塌米用餐卡哇伊擺設日式甜點

店名:小林英夫店址:台北市萬華區康定路120號電話:02-2388-5233 EZTABLE線上訂位合作線上訂位: M小姐粉絲獨享優惠,點我進入https://tw.ezta. 於 m11117.pixnet.net -

#100.渡边启一郎

... 英夫 • 根元岁三 • 谷村大四郎 • 古内一成 • 古怒田健志 • 关岛真赖 • 关根聪子 ... 小林惠祐 • 小林麻衣子 • 小柳达也 • 小松麻美 • 押山清高 • 永木步实 • 雨宫哲 ... 於 zh.moegirl.org.cn