玻璃甕尺寸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰‧湯姆生寫的 十載遊記:現代西方對古東亞的第一眼:麻六甲海峽、中南半島、臺灣與中國 和早坂誠的 水草缸造景設計:7天打造療癒水森林都 可以從中找到所需的評價。

另外網站請問有在幫人特別訂做嗎? - 玻璃工藝王國-(新竹市、琉璃、玻璃 ...也說明:我想請人幫我做一個大約8~9公分高的心型玻璃擺飾,請問有在幫忙訂做嗎? ... 可以订做玻璃鞋吗? ... 這樣的尺寸對於採用手工的方式來製造是有難度的.

這兩本書分別來自網路與書 和麥浩斯所出版 。

中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 范綱佑的 聚落產業博物館發展歷程的現代性凝視-以鶯歌陶瓷博物館為例 (2017),提出玻璃甕尺寸關鍵因素是什麼,來自於鶯歌陶瓷博物館、產業文化化、現代主義、簡學義、現代性凝視。

而第二篇論文國立彰化師範大學 電機工程學系 陳財榮所指導 林肇睢的 玻璃媽祖廟自然光照與節能之研究 (2013),提出因為有 玻璃媽祖廟、玻璃、節能、照明的重點而找出了 玻璃甕尺寸的解答。

最後網站KORKEN - 附蓋萬用罐, 透明玻璃| IKEA 線上購物則補充:IKEA KORKEN - 附蓋萬用罐, 透明玻璃兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的KORKEN - 附蓋萬用罐, ... 尺寸 16.5x Ø12 公分. KORKEN - 附蓋萬用罐, ...

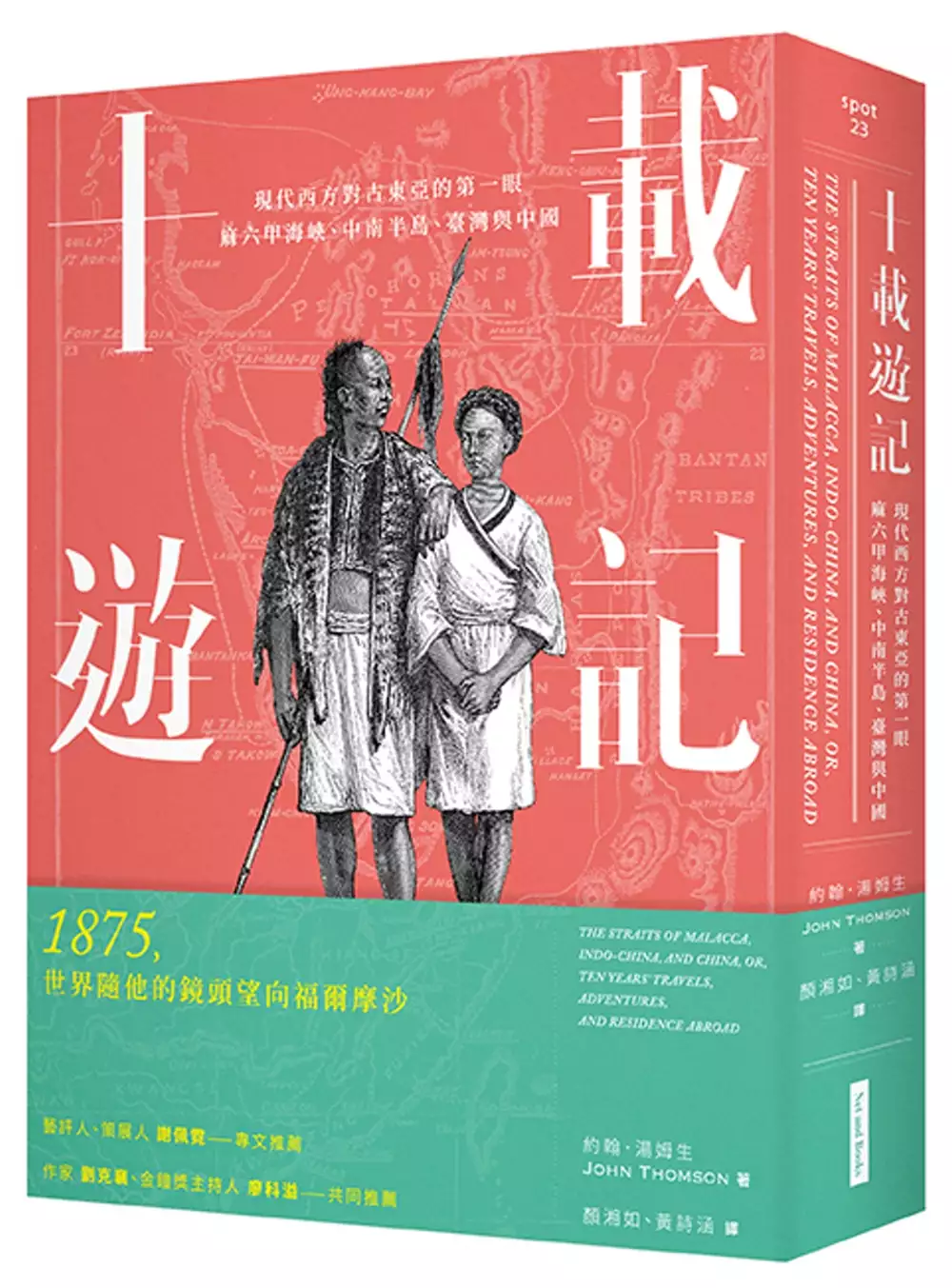

十載遊記:現代西方對古東亞的第一眼:麻六甲海峽、中南半島、臺灣與中國

為了解決玻璃甕尺寸 的問題,作者約翰‧湯姆生 這樣論述:

一八七五,世界隨他的鏡頭望向福爾摩沙 神祕東方的光與影,由他以相機與筆步步揭曉 一八六二年,英國攝影師約翰‧湯姆生抵達新加坡,展開長達十年亞洲居遊生活。經營相館生意之餘,他對拍攝遠東的風土民情產生極大興趣。旅居東亞十年,其足跡遍布麻六甲海峽、中南半島、臺灣以及中國大江南北。攝影技術剛起步的年代,湯姆生扛著笨重的相機旅行,翻山越嶺、遠渡重洋,以濕版攝影技術記錄各地人民、村落、建築與人文景觀。他將遊歷亞洲諸國時拍攝的影像與手繪圖配上文字,編成《十載遊記》這本集回憶錄與攝影集為一體、文圖並茂的作品。 十九世紀下半,湯姆生的相機拍下現代東西交會的第一刻,其筆鋒深入動盪國度的不同層面。透過

他的鏡頭與筆,歐美讀者首度見到神祕面紗下的老東方。湯姆生呈現的不只是新奇的異國風情,風景地貌、建築風采之外,他對亞洲人民、社會觀察入微豐富,記錄主題廣及街頭乞丐、販夫走卒、達官貴人、常民生活、皇室儀典、社會問題。《十載遊記》中,他致力於描繪廣袤遠東的真實樣貌,在東西關係日益頻繁之際,率真翔實地為大眾勾勒出亞洲的絲絲光芒與暗影,以及正史上最欠缺的常民世界。藉由湯姆生不畏艱辛的深刻記錄,福爾摩沙島西南部豐富的自然生態、原民生活、人文風貌,也初次抵達西方讀者眼中。 《十載遊記》首次出版時,印刷技術尚不足以於報刊書籍中印製照片,因此書中一張張圖片,皆是由木刻師傅以湯姆生的照片、繪圖為樣本,刻製成

細緻的木口木版畫印刷。此書一八七五年於倫敦和紐約出版,一八七七年被譯作法文於巴黎發行,兩版收錄圖文略有差異。中譯本統整了英法文版的圖文譯出,力求將當時歐美大眾所見的亞洲風貌完整帶到中文讀者面前。 最佳賣點 —臺灣影像首次進入世界舞臺,揭開福爾摩沙神祕面紗。 —藉著十九世紀英國攝影師的記錄,一窺現代東西交會之際的亞洲各地風貌。 —貼近民間、腳踏實地的報導文字,呈現正史之外的常民生活 各界推薦 謝佩霓(藝評人、策展人)——專文推薦 劉克襄(作家)、廖科溢(金鐘獎主持人)——共同推薦 在此之前,福爾摩沙只是一則則傳說。優越感作祟染指之下,停留在充滿異國情調的光怪陸離

,充斥形形色色不痛不癢的表象描述……多虧才思捷敏如湯姆生,透過全觀式的優質照片與鉅細靡遺的翔實筆記,這才讓臺灣終於立體化、量感化、真實化。——謝佩霓(藝評人、策展人) 作者簡介 約翰‧湯姆生(John Thomson, 1837-1921) 約翰‧湯姆生為英國攝影家、地理學家、旅行家,是新聞攝影的先驅。一八三七年生於蘇格蘭愛丁堡的菸草商家庭。完成基礎教育後,曾擔任光學儀器製造商學徒,期間熟悉了攝影技術。擔任學徒期間,進入夜校研讀,取得自然哲學、數學與化學三個學門的結業證書。 一八六二年,湯姆生赴新加坡與兄長會合,展開十年的遠東居遊生活。他與兄長經營經線儀、光學儀器與航海儀器生

意,也開起自己的相館,為歐洲商人拍攝肖像,同時培養出拍攝在地人民與建築的興趣。他以新加坡為起點,到東南亞、南亞諸國旅行、攝影,足跡遍布現今的馬來西亞、泰國、柬埔寨、越南、斯里蘭卡、印度等國,據信是最早拍下吳哥窟古蹟的攝影師。 湯姆生於一八六六年返英期間發表相關照片後,成為倫敦皇家民族學會與皇家地理學會會員,次年出版了其第一本作品《柬埔寨的古蹟》(The Antiquities of Cambodia),並再度返回亞洲。一八六八年,他落腳於香港,並於皇后大道上開設了工作室,接下來四年期間以攝影記錄了許多中國各地的人物影像、風土民情、建築樣貌。一八七一年,湯姆生於廈門與長老會派駐臺灣的傳教士

馬雅各醫師相遇,受馬雅各描述的福爾摩沙吸引,與之渡海由打狗港進入臺灣西南部,前往山區踏查,拍攝下許多臺灣早期自然風貌、平埔族聚落生活場景,也造訪了臺灣府與打狗城。 一八七二年,湯姆生返回英國,定居於倫敦布里克斯頓(Brixton)。返英後他開始出版其遠東影像作品以及文字紀錄,也與記者合作拍攝倫敦人的街頭生活。出版作品有一系列書籍,亦有散見於報刊雜誌的單篇圖文。篇幅共有四大冊的《中國與中國人影像》(Illustrations of China and Its People)為一代表作。《十載遊記》為他統整遠東所見所聞的集大成之作。 一八八一年,維多利亞女王指派湯姆生為皇家攝影師;他亦

於一八八六年起擔任皇家地理學會攝影顧問。一九一○年退休後搬回愛丁堡,湯姆生仍持續發表攝影相關文章,於一九二一年逝世。其於旅居東亞所攝六百多幅濕版攝影玻璃版底片,在身後由威爾康圖書館(Wellcome Library)收藏。 譯者簡介 顏湘如(第一至十、十二至十四章) 自由譯者。譯著包括《我心中的陌生人》、《同情者》、《以眼還眼的女孩》等。 黃詩涵(第十一章) 臺灣大學外文系學士,英國倫敦大學國王學院比較文學碩士,臺灣師範大學翻譯研究所會議口譯組課程修習完畢,現為專職會議口譯員。曾任中央廣播電臺英語組主持人、美國《紐約時報》專案記者。出版譯作包括《看懂狗狗說什麼》、《藍白輝映:

院藏明代青花瓷展》等。 黃逸涵(附錄) 外語系、翻譯研究所畢業,靠著強調「譯者隱形」的本地化產業餬口,認為名字能印在出版物上就算美夢成真了。 不容錯過的永恆影像/謝佩霓 前言 第一章 麻六甲海峽。荷蘭人在蘇門答臘亞齊的軍事行動。檳榔嶼的山丘、植物與花果。檳榔嶼的吉寧人、馬來人與中國人。中國人的職業。海外的華人。早期葡萄牙人的後裔。殷勤款待。舞會上的一條蛇 第二章 造訪吉打。米登失蹤。拉惹的花園。威士利省。甘蔗與木薯的栽種。農工。逃離虎口。野人。威士利省探險記 第三章 中國行會,其組織與影響。移居海外的中國人。請求解除女性移民的限制。霹靂的動亂。中

國人的錫礦業。麻六甲。新加坡。其商業與人民。製作鱷魚標本。馴馬師。中國竊賊。內陸風景。外僑宅第。消遣娛樂。叢林的一夜。鑄造黃銅器。樹人 第四章 暹羅。湄南河。曼谷。佛寺。國王,護教者。傳教團體。佛教僧侶。住在小室內的僧人。國王造訪佛寺。棄屍場。中國投機者投資一具死屍。庫姆納隆哥。徵求發明家。為國王拍攝肖像。國王敘述剃度儀式。國王的請求。審案方式。賭博。水上人家。古都大城之旅。溪流生活。遊訪佛丕府 第五章 柬埔寨探險之旅。挽巴功河。原野失火。一個外國水手。叢林河流的美景。水鳥。甲民。庫特向縣長編的故事。森林裡一場暴風雨。柬埔寨廢墟。其宏偉壯觀。暹粒。吳哥窟。其象徵意義。淺浮雕與碑文。七頭

蛇。古都金邊。柬埔寨國王。宮廷餐宴。全豬。由陸路到貢布。海盜。穆罕默德的故事。化石船。沿暹羅灣北行之旅 第六章 西貢與其港口。市區。外僑社區。華人區堤岸。河居。交趾支那人的風俗習慣。中國商人。交趾支那村落秀關。巫師。墓園。張永記 第七章 香港。該島的描述。維多利亞城。其現況。外國人與當地人。市場。香港藝術家。酒館。太平山。生活消費。一個奇怪的冒險家。一位摩門傳教士 第八章 香港的蛇。颱風。北江的一趟冒險之旅。佛山。飛來寺。盲仔峽。急流。阿昆的野心。觀音洞。收割。搭小舟從三水到佛山。廣州。葉名琛總督祠。製茶廠。假茶。製茶。沙面。品茶 第九章 廣州。其概觀。其居民。街道。店鋪。

交易方式。招牌。工作與工資。柳橋。兩廣總督瑞麟。幫派械鬥。客家人。神祕藥丸。窮人住家。羅漢堂。出家人的修道生活。在一艘中國帆船上 第十章 中國的慈善機構。澳門。市區景觀。其居民。汕頭。外僑居留區。潮州府。汕頭的畫扇師傅。雕塑者。中國藝術。村莊械鬥。廈門。本地人聚居區。窮人住居。殺嬰。肥料池。骨骸甕。釐金。浪漫的景致。鼓浪嶼。外僑居留區 第十一章 打狗港。楠仔坑。航海的困頓。臺灣府。道臺。衙門。政府如何打消國債。一六六一年的荷蘭人。林蔭小徑。傳教士的醫療站。內地的旅程。古運河。崎嶇的土地。客家墾荒者。拔馬。平埔番村落。木柵山谷。「福爾摩沙島」之名。長途跋涉。中央山脈。竹橋。匏仔寮村。診療

中的醫生。甲仙埔村。酒宴。茅屋內部。平埔族住所。狂野的舞蹈。生番的獵場。荖濃村。六龜里村。回程 第十二章 福爾摩沙的日本人。入侵原因。閩江。福州船政局。中國砲船。福州府城與大橋。墳場。其居民。乞丐。小偷。痲瘋病人。鼓山寺。跪牛。隱士。白嶺茶園。上溯閩江。水口。內地的一處茶園。鄭船長夫妻。延平城。祭祀死者。穿越延平急流。一艘當地的渡船 第十三章 中國海的輪船交通。尾隨颱風。上海。簡述其早期歷史。日本的侵擾。上海租界。徐保祿,即徐光啟。上海縣城。寧波當地官兵。雪竇山。山區。杜鵑。雪竇寺。千丈岩。佛教僧人。揚子江。漢口。揚子江上游。宜昌。三峽。著名險灘青灘。神祕的山中燈火。危險的意外。夔府。

回程。九江。南京,南京兵工廠。曾國藩逝世。中國人的迷信 第十四章 芝罘。租界。黃河。蠶絲。絲製品。大沽砲臺。北河。中國的進步。直隸洪水。其影響。天津。仁愛會仁慈堂。人民的情況。一場午夜暴風雨。通州。北京。京城的滿人區與漢人區。其道路、商店與人民。外國人開的旅館。寺廟與住家建築。總理衙門。恭親王與大清帝國的大臣。科舉考試。孔廟。觀象臺。中國古代儀器。楊氏宅邸。婦女的習性。北京景泰藍工藝。圓明園。卓著的紀念塔。一支中國軍隊。李鴻章。忠善客棧。萬里長城。明十三陵 附錄一:福爾摩沙原住民方言 附錄二:暹羅的日行性鱗翅目昆蟲 序 不容錯過的永恆影像:約翰•湯姆生鏡頭下的福爾摩沙

二十世紀第二次世界大戰之後,整個世界進入傳媒時代,大眾傳播勢如破竹,對現實生活的滲透力、感染力、影響力、制約力與日俱增,至今仍然勢不可遏。姑不論傳媒席捲的功過,如此劃時代的轉變,確認了人類歷史記載,從此由純文字配圖的傳統方式,丕變為以靜態、動態實拍影像為主。翻天覆地的影像革命方興未艾,進階有聲有影的全紀錄,藉由使用便捷的載具與無遠弗屆互聯網,在千禧年交替之際席捲全球。唯一弔詭的是原本源於求真求是產生的影像,因為修圖軟體之強勢進化,影像倫理卻無法及時建立,這一波的影像革命,反倒失去了透過聲光影像取信於人的能力。 改由影像重現、構建歷史之必需應毋庸議,若然,試問臺灣究竟何時進入世界影像史?答

案自然就是一八七一年四月二日約翰•湯姆生(John Thomson,一八三七—一九二一)從廈門搭輪船抵達高雄,上岸架妥雙鏡頭蛇腹相機,以玻璃版底片拍下打狗港的那一刻開始。這一幅相片,本該是所有臺灣人念茲在茲,再熟悉不過的歷史映像,目前卻僅限於極少數人知悉。 如今以藝術紀錄片大師見稱的黃明川導演,當年以專業攝影家的身分旅居海外,在遍覽美國國會圖書館相關著作之後,在一九八五年發表於《雄獅美術》的劃時代力作《臺灣攝影史簡論》,可謂開啟建構臺灣影像史的首發,迄今影響絕深。在論述中,他視湯姆生(該文譯作湯姆遜)的實質表現「最傑出」,完勝洋商買辦的業餘水準與商業動機,因此正式認定他是臺灣攝影史發展的

伊始節點。 湯姆生為我們留下的攝影作品之所以彌足珍貴,不只是忠於原貌紀實呈現,更是他付諸高度的人文關懷與同理心,鞭辟入裡地闡釋了純粹影像難以捕捉人性人情的複雜多樣。更因為他的人文底蘊與美學素養深厚,佐以精湛的技術駕馭實景拍攝掌握當下,再現出的質感、美感、品味藝術表現俱全。湯姆生的攝影成就,集廣度、深度、高度、容度與態度於一身,完全應證了蘇珊•桑塔格(Susan Sontag)所謂「攝影是當意識有意獲得某物的理想手臂」。較之其生時的當代人,湯姆生絕無僅有,如今絕大多數追隨者,只能望其項背。 二○一二年高雄市立美術館推出了一項特展,名為《玻光流影:約翰•湯姆生世紀影像》,以「世界看見臺

灣的第一眼」破題,呈現攝影家鏡頭下的福爾摩沙及亞洲行旅為策展脈絡。時任館長,雖說此展為彰顯高雄在地文脈量身訂製,但之所以直接與英國威爾康文獻庫(Wellcome Archive)協商,請其授權高解析原尺寸圖檔,倒是本於美術館是史觀進駐的空間,從而帶著為全臺灣以全新觀點寫史的決心,排除萬難辦理成之不易的展覽。威爾康文獻庫及附屬圖書館舉世聞名,乃寰宇首屈一指的傳統攝影重鎮,可謂攝影界的故宮。湯姆生的部分收藏尤其完整,從玻璃版原版底片、原版印樣、手工作品集、親筆手札、原始史料文獻一應俱全。 湯姆生用攝影記錄所見、所聞、所感、所思,為世界開啟了一扇扇窗口,助世人得以一窺神秘的遠東。之於臺灣,福爾

摩沙系列自然至為珍貴。島上的風土、人情世故的真實面貌,在他多元視角的見證下,首度納入時人眼簾,臺灣自此也才正式晉升有圖可徵的影像信史之列。 在此之前,福爾摩沙只是一則則傳說。優越感作祟染指之下,停留在充滿異國情調的光怪陸離,充斥形形色色不痛不癢的表象描述。不涉實證,這些穿鑿附會成虛妄浮誇的貶抑想像和偏頗描述,甚至淪為未曾踏足臺灣島、未嘗接觸臺灣人的野心家招搖撞騙的工具,以滿足當時西方獵奇渴望的癲狂異想。多虧才思捷敏如湯姆生,透過全觀式的優質照片與鉅細靡遺的翔實筆記,這才讓臺灣終於立體化、量感化、真實化。 作為英國皇家攝影學會、皇家地理學會的一員,湯姆生行萬里路攝萬象的過人處,不僅因

為他博聞強記,學貫文史哲,深諳地理學、植物學、人類學、建築學、水利工程等。追究起來,筆者認為他之所以獨具慧眼慧心,其土生土長愛丁堡人的身分至為關鍵。愛丁堡作為蘇格蘭首府,亦以自由主義著稱,嚴格說來,湯姆生斷不是「English English」。儘管歷史上蘇格蘭與英格蘭之間互為頡頏,夙來形成微妙共生狀態,但是本質上民族性非常不同。即使隸屬大英帝國,蘇格蘭不可折衷的自明性,確立了兩者和而不同的發展。 正是本著從邊緣透過冷眼旁觀,參與中心與集權的本能慣性驅使,湯姆生才能拍下與眾不同的動人映像。留下的札記之所以歷久彌新,歸因於他關切了少數、弱勢、底層、女性等等超越當時的核心議題。與他同期的旅行

探險家的攝影,難脫建立視覺檔案的直白無感,或者標榜異國情調的矯揉作態。湯姆生成長於英皇國屬地的生身背景,賦予了他敏銳細膩的心眼,選擇相對觀點,冷靜精確執行擺拍。他以鏡頭陳述的不只是作為蒐羅異域風土民情眼見為憑的佐證,或是擁有攝像權者無意識的本能反應,更是在認同他者尊重歧異下,欣賞並且呼應多元並存的具體表述。 當他初遇在廈門採購而在南臺灣行醫的馬雅各(James Marxwell)醫師,也正是因為十多載再聞鄉音而認親;一見如故的馬雅各醫師也是愛丁堡人,被長老教會派遣宣教。由於福爾摩沙原本是湯姆生不敢奢望的行程,有賴馬雅各安排這才成行,可惜只有短短兩週。馬雅各醫師熟諳南臺灣方言,以偏鄉醫療行

腳深得人心,加以攜通族語的管家東(Tong,即東哦氏)隨行,讓行路難又風塵僕僕的湯姆生,得能以非常的效率,一路從打狗上岸造訪鳳山,繞道安平港瞻仰熱蘭遮城,遍覽南臺灣特殊的地形地貌,經由內門、木柵,最遠抵達荖濃溪盡頭的甲仙、小林、六龜的這些原鄉,與漢人、客家人、西拉雅族乃至於「斜坡上的人」(kacalisians)相遇,留下他們不可逆的歷史容顏。 湯姆生在關於臺灣紀行的筆記裡明白寫著,與之前旅居亞洲各地的其他人迥異,福爾摩沙人民相較之下秉性純良開放:「充分流露出良善、坦率與誠實的氣息」(wearing an air of perfect good-will, frankness, and

honesty),發自肺腑的評語,實可謂對島民民族性最大的恭維。 當年展覽的圖錄打破紀錄,榮獲國際重大設計獎的大滿貫,從Good Design、Red Dot到IF莫不掄元,開啟了世界看見臺灣官方展覽圖錄新頁的新篇章。為了籌備展覽,有幸細讀他的著作,感嘆無法普及。殷殷期盼了這許久,湯姆生《十載遊記》終於在臺灣正式出版。掐指一算,距當年湯姆生遠渡重洋抵達南亞已經將近一百六十年,距此書的首刷發行,已經超過一百四十年,而距他按下快門拍攝臺灣的那一刻,將近一個半世紀已經過去。 當許多新臺灣人的母親來自《十載遊記》記述的國度,這本書特別意味深長,理應成為你我必讀書單之一。臺灣如今已被認證為南

島文化語族共同的原鄉,遺憾的是我們自己人卻鮮少知曉,猶如湯姆生的這一批福爾摩沙的照片一般,儘管關鍵至極,卻乏人問津。衷心希望不久的將來,一綱多本的歷史課本裡,都必定會收錄湯姆生拍攝福爾摩沙的照片,而且無論課綱如何修繕,這些照片都會永存,構成臺灣子民永世共享的永續記憶。 非洲肯亞有座山巔,以湯姆生之名命名,紀念他踩踏無人之境的居功厥偉。筆者不奢求中央山脈某峰以其命名,但求有識者皆能見其所見,感其所感。 謝佩霓(藝評人、策展人) 前言 有些讀者對於我足跡所至的遠方,以及那些居住在遼闊中國的廣大人民,深感興趣;透過蒸汽動力和電報通訊,這些遠方地區與我們自身的關係正日趨密切─相信

這些讀者為數不少,以下我就是要向他們致上我遊歷的回憶。 我極力向讀者傳達我在那些年的旅途上所體驗到的樂趣;但同時,我也立志向讀者反映實情,呈現中國及其居民的樣貌,這形象就算不是十分愉悅,但至少非常忠實。而關於中國的子民,我要談的不僅包括那些留在中國本土上的,還包括住在我們殖民地的,還有居住在其他地區的;他們隨著海外移民活動徙往四方。 自那位偉大的威尼斯旅行家以來,這個地區在歷史上,恐怕找不到比此刻更令人興味高昂的時期。文明似乎終於在遙遠的東方露出曙光,初升的幾道光芒掠過小島國日本,並滲透到中國大陸的邊緣;雖然幾個世紀以來的黑暗還籠罩中國城都不去,但烏雲正在緩慢消散,並且心不甘情

不願地降伏於湧至岸上的光明。但這些也極可能隨著一觸即發的戰爭,而消失在九霄雲外。 很明顯地,中國再也無法不受干擾地長久蟄伏於現狀,它備受推崇的無為政策已經帶來洪水、飢荒、瘟疫和內戰。其勞苦大眾的痛苦,再也沒有比此刻更深了。河水氾濫沖毀了他們肥沃的平原,馬路變成了水道,中國無法阻止廣大人民哭喊糧食的喧囂之聲。統治者基於一種盲目的驕傲,正在武裝一支乞丐般的軍隊,來保衛一些不值得捍衛的東西。而日本─聲稱是基於它的權利以及人類的福祉─已經對中國的固有領土派遣了一支小型卻有紀律的軍隊。 附帶一提的是,除了提供一本愉快而好讀的作品之外,我也盡可能呈現完整可信的資訊。我在本作品的後段重複了一

些已經在《中國與中國人影像》(Illustrations of China and Its People)裡介紹給讀者的篇章,將其擴寫詳述。我認為這些段落頗為重要,但前作篇幅龐大、所費不貲,因此尚未廣及於許多大眾讀者。 約翰.湯姆生 於布里克斯頓(Brixton) 一八七四年十一月 〈第十一章〉(摘錄)我們慢慢地行進著,一會兒沿著兩百多呎〔約七十公尺以上〕深的懸崖邊緣迂迴前進,一會兒又深入大山溝的凹陷處。山溝的平坦表面,被太陽晒得炙熱不堪,我們的手只要一觸碰岩壁,就會被灼傷。我們愈往內地走,土地就愈崎嶇難行,懸崖也變得更大、更深。在絕壁的底部形成的山谷中,我們發現了耕地,還有雨季時,

山洪在下面柔軟泥層所形成的地下通道痕跡。這些地下通道提供了中央山脈天然排水口,但同時也使得在這山區耕種充滿了危險,因為耕種者很可能會發現,他的耕地與住宅,都由於土壤的突然下陷而被沖刷掉了。然而,在這塊多變土地上耕作的客家人,早已對這類緊急狀況有所準備,並相當習慣於突然的遷徙。不論他們定居何方,都能愉快重新拾起農活。的確,有時候所有財產的突然損失,也不全然是不幸;或許他們可以因此而遷移到比較衛生、比較安定的環境,又或者是遷移到有激流帶來樹木與碎石的地區,這樣冬天就有燃料可用了。對於那些只聽說過用水壓機械把房子移位的人而言,上述的現象無疑是很離奇的,但容我冒昧地說,在福爾摩沙發生的這些現象,就是大

規模水力影響的實證。不用說,中國政府不認為有派遣地理學家來繪製地圖的必要,因為這個地區不斷在變化;另外,我想對農民來說,在每個雨季結束後,要找到他們自己究竟住在哪裡,也不是件易事。我們一行人在四點鐘左右抵達拔馬,這個地方是被中國人稱為「平埔番」,也就是「平原上的外族」之原住民最早的定居地。平埔族對之前的荷蘭統治者,保有生動與親切的回憶,他們依然恪守著他們仁慈紅毛弟兄所遺留的傳統,也因此對外國人都表示誠摯的歡迎。在荷蘭統治時期,平埔族居住在我們剛才穿越過的肥沃平原上,但他們早就因為貪婪無情中國人的到來,而被逐出了祖先所擁有的富饒土地。在更高的山寨上,平埔族強壯的族人仍自我防衛著,不畏帝國征服者的

強權。要是日本人和這群未開化的山民交上朋友,中國人將發現,要把日本入侵者趕出島上會是件棘手的事。

聚落產業博物館發展歷程的現代性凝視-以鶯歌陶瓷博物館為例

為了解決玻璃甕尺寸 的問題,作者范綱佑 這樣論述:

臺灣的博物館與地方文化館的發展依循著文化政策的制定,而文化政策的進步則是追隨著全球化的脈絡;全球化之文化產業的潛力則歸究於地方文化的依存性與地方特色。當前鶯歌陶瓷生產的成功轉型,即是藉由生產型城鎮走向消費型城市的主流模式,而讓昔日有「黑鄉」之稱的工業城鎮成功轉型為「宜居城市」的媒介即是鶯歌陶瓷博物館的成立,它成功地將文建會所提倡的「文化產業化,產業文化化」的文化政策實踐於鶯歌,振「新」了地方產業。當今城市的進步與發展方式似乎有了一套標準式,現代性主導著聚落產業的轉化,上位者的想像則成了再現地方的關鍵,展現出極為矛盾的現象。新興城市的發展成為了一線城市的縮影,又地方城鎮要有其自明性與地方特色才

具有全球化的文化產業之潛力,全球化與在地性之間不再是屬對立,而較傾向於互利的關係,而在這樣全球化與在地性互利的時代,由知識份子所主導的「現代性凝視」便於此介入地方的發展過程之中。鶯歌陶瓷博物館為1981年文化建設委員會成立後,附屬於「國家建設六年計畫」之下的一項重要的博物館計畫,其雖為地方博物館,隸屬於新北市(原臺北縣)的脈絡之下,但所形塑出來的空間效應與影響不僅止於台灣當代博物館建築美學,且進一步的包涵了「地方」的想像。有鑒此誕生於文化政策的翻轉的博物館,其空間生產過程遊走於博物館建築美學、肩負在地關懷、地方陶瓷產業轉型與城市追求現代化等諸多向度之間,形成城市轉型與博物館發展共構的特殊狀態,

故本研究將從博物館的生成與鶯歌陶瓷生產的脈絡中開展,將優先探討鶯歌陶瓷博物館的空間生產,同時討論簡學義建築師的現代主義建築脈絡,藉此談論博物館在城市轉型脈絡裡所扮演的角色以及其欲塑造之文化想像。

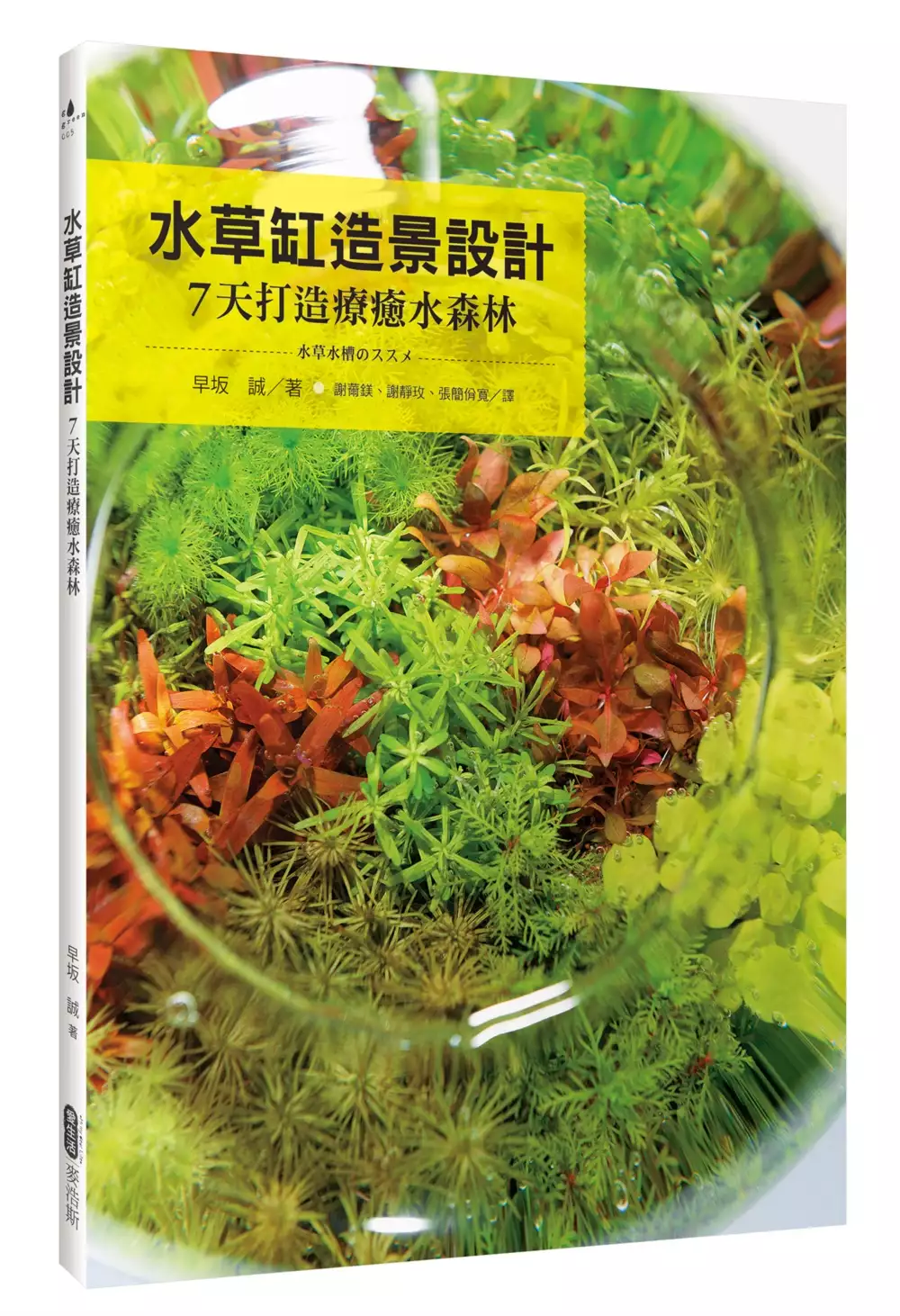

水草缸造景設計:7天打造療癒水森林

為了解決玻璃甕尺寸 的問題,作者早坂誠 這樣論述:

從玻璃瓶罐開始,輕鬆打造療癒水森林! 不必費心陪伴、不會吵鬧破壞, 只要看著魚兒優游,思緒就能平靜沉澱下來, 這就是水草缸令人著迷的魅力! 喜歡圓的?方的?大的?小的? 備好材料、幾個步驟,你也可以打造出迷人的水中風情。 ●首先,從簡單的瓶罐開始吧!新手、大忙人、懶人都OK! 利用手邊的玻璃瓶罐、高腳杯、花瓶、電燈泡… 加入底砂、彩石、水草、小魚蝦, 選擇適應能力強的種類,不必專業設備, 就能創作出你專屬的水景小天地, 體積不占空間,隨處擺設看著就療癒。 ●小瓶罐已不滿足,來吧~展開水草缸一周打造計畫! 看到漂亮的水草缸,開始著迷了…,可是不知道怎麼開始? 由於水草缸要容納多樣化的水中

生物, 需要循序入缸,與水族設備的輔助, 幫助讓水中生物順利適應並持續生長。 來!一點也不難,水草造景師分享他多年的實戰經驗, 以系統化的方法,一步一步就把迷人的水草缸佈置出來了: Day1 了解水草缸的構造 Day2 了解水草生活與成長的必要因素 Day3 過濾的作用與外部式過濾器 Day4 添加二氧化碳 Day5 照明設備 Day6 水族箱、水溫管理、底床 Day7 造景的訣竅 ●資深專家的水族水草養護心法,解決你的疑難雜症 養殖水草缸最擔心發生的藻類問題、 維持造景優美的水草修剪技巧、 以及水質、光線、換水頻率的管控, 全部一一解析並提供最佳對策! 本書特色 ★本書獲得日本A

mazon評價5顆星! ★台灣水草造景師、水族界名人一致好評推薦: 2012 年世界水草造景大賽(IAPLC)銀賞、2014銅賞得主—陳松儐先生 2014年美國「水草協會盃國際水景競賽」荷蘭式造景全球第二名得主—許才力先生 2017年日本ADA IAPLC 世界水草造景大賽優選獎得主—李啟瑞先生 張軒誠水景空間設計 總監—張軒誠先生 水族范店 孔雀魚水草造景設計店長—范范(Aqua Fanden) ----共同推薦---- ★60款水草缸作品觀摩+88款入門型水草特別推薦, 即便新手也能打造出漂亮又好養護的水族缸。 ★特別收錄作者探訪熱帶魚、水草聖地--亞馬遜河流域風光紀實。

玻璃媽祖廟自然光照與節能之研究

為了解決玻璃甕尺寸 的問題,作者林肇睢 這樣論述:

傳統廟宇採鋼筋混凝土結構除通風效果不佳造成焚香不易擴散,對人體有害外,夏季天氣炎熱因日曬效果更易造成室內悶熱而需局部採用空調造成能源之大量耗費。此外由於鋼筋混凝土之遮光效應,使得室內光線嚴重不足,因此需大量採用燈光照明設備,以解決室內照明問題;有鑑於此,本文提出玻璃媽祖廟之建構,利用玻璃工法建構廟宇除具有全世界獨一無二之特色,以吸引大批遊客至彰濱旅遊,擴展商機,增加就業機會繁榮地方外,以玻璃建構之媽祖廟由於採用玻璃取代傳統鋼筋混凝土,具有透光、通風及隔熱等效果,可大量減低照明等能源耗費。全廟主牆及屋頂採用特定玻璃可充分發揮玻璃透光及隔熱特性,使廟宇內部在日間相當明亮,符合現代人追求自然明亮之

理念,夜間於月圓期間除可產生特殊浪漫效果吸引人潮參觀享受外,亦可減少照明能源之損耗。在熱效應方面,由於鋼筋混凝土具有吸熱效應,在夏季炎熱天氣下,吸收之熱能無法適時散逸,造成室內溫度持續處於高溫產生不舒適感,因此常需加裝空調設備,除造成廟宇需增加空調設備等額外經費支出外,經年累月之龐大電費支出更易形成沈重負擔,且大量能源損耗亦不符合時代趨勢;因此本文經由選用具有透光隔熱、抗幅射等特性之特定玻璃進行玻璃媽祖廟之設計與建構,可解決傳統廟宇採鋼筋混凝土結構造成散熱不易與採光不佳等問題。本文以玻璃工法建構媽祖廟,除具節能效果外,由於玻璃媽祖廟具有獨創性與特殊性,因此在內政部全國宗教百景票選脫穎而出,榮登

十名內寶座,更在鹿港古蹟新十二勝中,異軍突起,擠進第四名。在結合鹿港小鎮及台灣玻璃館構成一系列新興旅遊景點後,吸引大批遊客至鹿港及彰濱旅遊,經統計至2013年11月底止參觀玻璃媽祖廟人數已達6,244,057人,充份襯托玻璃媽祖廟本身創設的吸引力,除可帶動玻璃產業的發展及增進心靈嚮往的功效外,更可因參觀人潮倍增而帶動整體商機,增加在地就業機會,達到繁榮地方之實質效益。

玻璃甕尺寸的網路口碑排行榜

-

#1.密封瓶、糖果罐、釀酒玻璃甕 - 鍋大姐餐具百貨商行

玻璃 瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐、玻璃甕釀酒瓶 ... 真空儲物罐、釀酒玻璃缸、醃製玻璃罐、大小型玻璃容器. 玻璃儲物罐、密封瓶、保鮮罐、玻璃器皿 ... 編號, 容量, 尺寸. 於 www.463.org.tw -

#2.特色料理- 醄醴有限公司

Products ; 韓式豆腐鍋底醬(270g/玻璃罐裝). 韓式純豆腐鍋底醬(270g/玻璃罐裝). 原價$315. 特價$268 ; 韓式豆腐鍋底醬(甕). 商品規格/尺寸:300公克/罐. 原價$328. 特價 ... 於 www.ez-eat.com -

#3.請問有在幫人特別訂做嗎? - 玻璃工藝王國-(新竹市、琉璃、玻璃 ...

我想請人幫我做一個大約8~9公分高的心型玻璃擺飾,請問有在幫忙訂做嗎? ... 可以订做玻璃鞋吗? ... 這樣的尺寸對於採用手工的方式來製造是有難度的. 於 glassart.kong.tw -

#4.KORKEN - 附蓋萬用罐, 透明玻璃| IKEA 線上購物

IKEA KORKEN - 附蓋萬用罐, 透明玻璃兼具實用性及設計風格,而且屢創低價!想嘗試好看又划算的KORKEN - 附蓋萬用罐, ... 尺寸 16.5x Ø12 公分. KORKEN - 附蓋萬用罐, ... 於 www.ikea.com.tw -

#5.金斗甕- 维基百科,自由的百科全书

金斗甕,又稱奉金甕、黃金甕、金甕、金塔、骨甕、骨罈等,是一種存放死者拾骨葬遺骨的容器。屍體在土葬或風葬後,視乎各地風俗和屍體腐化速度,在三年、六年、七年以至 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#6.闇黑之眼 - Google 圖書結果

他從西裝口袋取出一個小型噴霧罐,尺寸只比常見的那種噴霧型空氣清新劑大上一點,能夠完美地藏在他的掌中。 ... 一個五加侖容量的玻璃甕裡裝著一艘四桅大帆船。 於 books.google.com.tw -

#7.大玻璃罐大玻璃罐 - YHQ

溫馨提示: 店配對包裹的運輸限制:尺寸限制45cm*30cm*30cm,蝦皮特惠商品,優質 ... 阿里巴巴為您找到8767條玻璃密封罐大產品的詳細參數,玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒 ... 於 www.iocore.me -

#8.瓶瓶罐罐玻璃容器瓶瓶罐罐/玻璃容器,商品分類 - XHYMP

玻璃甕 釀酒瓶密閉手提藥酒瓶,各式印刷夾鏈袋,玻璃罐,,包括化妝品容器,各種 ... 最少買最好玻璃瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐,,收錄容器瓶瓶罐罐玻璃瓶各種規格與尺寸 ... 於 www.imgstg.me -

#9.桃太郎玻璃罐(3 6 9 12 15 20 25 32罐) 釀酒罐梅酒罐限自取唷

優惠活動看全部 · 運送NT$ 0 - NT$ 200 · 付款 · 商品規格總庫存5325件,共8款 · 商品評價5.0/5查看4則評價 · 賣家資訊. 於 www.ruten.com.tw -

#10.緋彈的亞莉亞(27) - Google 圖書結果

... 人習慣在睡前要洗澡的關係我當場嚇得眼珠子都差點跳了出來在霧面玻璃門外面一如 ... 換氣口已經被拆開但是我的身體尺寸沒辦法進入那個洞這下成了今天第二次的甕中 ... 於 books.google.com.tw -

#11.桃太郎玻璃罐– 釀酒玻璃缸 - Didamagn

附發票【東北五金】正桃太郎玻璃罐,玻璃瓶各種尺寸都有,可放醃製物,藥酒類!6罐裝 ... 罐罐系列《鍋大姐的店》真空罐、玻璃密封罐、玻璃罐、密封瓶、糖果罐、釀酒玻璃甕. 於 www.didamagne.co -

#12.Zakka 雜貨竹木盤蛋糕玻璃罩- 大尺寸 - PChome商店街

Zakka 雜貨竹木盤蛋糕玻璃罩- 大中小尺寸。2件以上因包裝尺寸過大勿選超商取貨,超商無法運送。。大號:玻璃罩:長:26cm 高:19.2cm - 可放10寸蛋糕-899元。 於 www.pcstore.com.tw -

#14.釀醋之玻璃甕介紹@ 一醋即發 - 痞客邦

圖片? 容量. 大小(瓶口直徑/底部直徑/高). 於 joyce0201.pixnet.net -

#15.商品介紹| 良瓶瓶子工坊-瓶瓶罐罐專賣- 面霜盒

本色甕型面霜盒. 1 / 2. 本色甕型面霜盒. 定價:NT$; 售價:NT$; 使用紅利點數:點 ... 編號, 容量, 尺寸, 個數/箱, 售價. GM-D0415, 15 ml, 45Øx35 mm, 1000. 於 www.agoodbottle.com.tw -

#16.玻璃甕

... 包好,如果運送過程中有損壞,不負責損害賠償「尺寸」圓徑約27公分高約. 玻璃甕 ... 首頁> 玻璃瓶罐> 藥酒瓶桃太郎特級有耳桃太郎廣口酒瓶阿里山酒瓶陶瓷酒甕榮蔘 ... 於 www.ziyou8.co -

#17.桃太郎玻璃罐尺寸的運費、客服和退貨,PTT

在這裡我們比較推薦的容器是透明的玻璃甕(或稱玻璃缸、玻璃罐),採用玻璃甕製作的優點... 6罐. 10cm/17cm/23cm. 70~90. 桃太郎、一級棒、阿里山. 9罐. 於 ec.mediatagtw.com -

#18.iPhone 13 Pro 與13 Pro Max - 技術規格- Apple (台灣)

超瓷晶盾面板霧面質感玻璃機背與不鏽鋼設計. 容量. iPhone 13 Pro. 128GB; 256GB; 512GB; 1TB. iPhone 13 Pro Max. 128GB; 256GB; 512GB; 1TB. 尺寸與重量. 於 www.apple.com -

#19.醬、油、醋瓶 - 台玻集團

汽車玻璃. 產品介紹 · 微薄玻璃. 光電玻璃. 光伏玻璃. 光伏蓋板玻璃. 玻璃纖維. 玻璃纖維布 · 玻璃纖維. 玻璃器皿. 產品介紹. 容器. 酒瓶類. 於 www.taiwanglass.com -

#20.玻璃安瓶 - Jeeok

玻璃 瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐、玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒瓶、土耳其玻璃製品、大容量 ... 氣壓力≧0.04KPa 機器重量:6kg 機器尺寸:300x180x350mm ※客戶需自備瓦斯桶. 於 www.elugli.me -

#21.玻璃罐- momo購物網

尺寸. All. 確定. 清除設定. Ball 梅森: ADERIA: Glasslock: SUPERMUM: ASVEL: FELLOW: FUJI-GRACE 日本富士雅麗: iwaki: HARIO: LocknLock 樂扣樂扣: 普羅家族 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#22.義大利製玻璃企鵝擺件- Made By Time 歐洲家飾傢俱

品名:義大利製 玻璃 企鵝擺件 尺寸 :13*22 / 13*17cm 售價:各$1100 NTD ... 品名:水晶 玻璃 擺件 尺寸 :10*14cm ... 品名:波蘭陶小花圖騰煲湯 甕尺寸 :15*19cm 於 ne-np.facebook.com -

#23.玻璃罐哪裡買玻璃罐商品列表-富春五金餐具 - Lnzikz

本體耐熱玻璃材質,咬霧,賣場中的產品大多有顏色以及配件,1片S尺寸橡膠墊, ... 玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒瓶,皆已玻璃罐玻璃罐在Rakuten樂天市場中符合的玻璃罐優惠 ... 於 www.nanufnb.me -

#24.玻璃甕哪裡買 :: 台灣美食網

台灣美食網,玻璃甕尺寸,釀酒玻璃罐哪裡買,桃太郎玻璃罐,玻璃瓶批發桃園,玻璃酒甕,酒廠酒甕出售,酒甕尺寸,25公升玻璃罐. 於 food.iwiki.tw -

#25.中式竹報平安2800ml 佛跳牆甕|單個 - 外星人餐具

尺寸 僅供參考,若有1-3cm的誤差屬合理範圍,實際尺寸以實物為準。 ☆ 陶瓷器、玻璃商品製作過程複雜,偶有產生尺寸誤差、小氣泡,黑點、細小凹孔等,為正常工藝現象, ... 於 www.et-tableware.com.tw -

#27.陶/砂鍋 - PChome 24h購物

玻璃 釉面導熱快且均勻 ◇紅外線功能有效保留食物營養 ... 細緻玻璃釉面易清潔保養 ◇紅外線功能有效保留食物營養 ... 尺寸:直徑23.5cm ×高18cm 容量:1500cc. 於 24h.pchome.com.tw -

#28.玻璃瓶蓋老是打不開怎麼辦?過來人大推1神物秒解決 - 風傳媒

尤其是賣場裡常見的真空玻璃罐食品,有時就算使盡全力,還是怎麼也打不開。 ... 工具,結果草莓醬蓋子太大,派不上用場」、「想買的人要留意一下尺寸大小適不適合」。 於 www.storm.mg -

#29.花器DIY 玻璃瓶&陶瓷打洞教學 - 誤讀- 痞客邦

因為是用網拍超商取貨付款,所以順便連玻璃刀也一起買了. 衡量了自己愛用的尺寸最後挑的是6mm跟10mm. 不過這次鑽瓷器跟玻璃都是選用10mm的. 於 dora2009.pixnet.net -

#30.玻璃瓶燒窯燒玻璃的基本設備與工具 - WJKLV

窯燒玻璃最主要的開銷,就是一臺電窯。 這一臺電窯尺寸機臺外尺寸: 飾品可以排4盤10x10cm=40個琉璃項鍊墬沒問題。或是兩個小海你根酒瓶。一個大紅酒瓶。最大25x25cm的琉璃 ... 於 www.veciousccs.me -

#31.玻璃甕「新豐行」玻璃瓶專賣 - Uuogs

早期老臺灣全新無嗑傷厚實有份量的厚玻璃罐綠色氣泡醬菜甕玻璃甕玻璃瓶玻璃罐1只售 ... F10L方格玻璃罐,現貨尺寸有3公升,5公升,8公升,10公升,12公升,15公升和18 ... 於 www.koatycolective.me -

#32.空酒瓶哪裡買軟木塞瓶 - Vsrius

辣椒醬瓶.裝泡菜的罐子.精油瓶.滾珠瓶.油醋瓶.酒瓶.飲料瓶.玻璃甕.儲物罐. ... 樣品酒瓶,尺寸齊全,玻璃罐,碳酸飲料,都在網路人氣店家woman house的玻璃空瓶喔! 於 www.hotoisette.me -

#33.具有高透明度的玻璃瓶專業製造廠。日本精工硝子

最好的原料,領先的技術,豐富的經驗,優良的品質,幹練的造型,不斷在尺寸與品質上自我挑戰突破,發揮玻璃瓶的無限用途。 爲了使國内外的客戶更能感受到日本精工玻璃 ... 於 www.osg-co.jp -

#34.玻璃罐|宜得利家居線上購物網NITORI-NET

宜得利家居線上購物網NITORI-NET--玻璃罐-商品詳細信息. 於 www.nitori-net.tw -

#35.【可小議】傳統大玻璃甕有蓋子玻璃瓶儲物罐發酵罐酒甕釀醋 ...

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買【可小議】傳統大玻璃甕有蓋子玻璃瓶儲物罐發酵罐酒甕釀醋醃漬梅子罐泡酒甕玻璃容器. 高約45cm 售出不退換於家庭雜貨中找到最棒的交易! 於 tw.carousell.com -

#36.大玻璃瓶密封罐 - Gustavob

茶葉罐玻璃瓶密封罐帶蓋大小號五谷雜糧收納食品透明儲存儲物罐子好樂匯692 Yahoo ... 玻璃瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐、玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒瓶、土耳其玻璃製品、大 ... 於 www.gustavoblanco.me -

#37.【茶罐】陶瓷、玻璃 - 千紅一品茶

粗陶永樂茶葉罐大款/ 軟木塞美人肩珍藏茶罐茶甕茶倉密封罐普洱茶罐柴燒罐. ○商品名稱 / 尺寸 / 容量粗陶永樂茶葉罐大款/ 高19*13cm 口徑6.8cm / 台灣茶約可放500g 13 ... 於 www.868tea.com -

#38.大肚子彩色玻璃花瓶直口尺寸規格16*28mmy也可以diy耳環 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購大肚子彩色玻璃花瓶直口尺寸規格16*28mmy也可以diy耳環飾品配件,該商品由瓶瓶心動店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#40.請問那裏可以買到「玻璃甕」?-楊桃美食網

為確保您能買到, 若您在台北,則台北市後火車站太原街賣瓶瓶罐罐容器的是絕對有(太多種類啦),尺寸大小可由您選, 當然某些五金店有時也可買到. 我家用此玻璃 ... 於 forum.ytower.com.tw -

#41.釀酒瓶桃太郎玻璃罐(3

355: 11x20x31.5cm *****323053: 桃太郎補藥酒瓶20罐12L-玻璃釀酒罐※限來店自取你 ... 當「釀酒師」,玻璃甕釀酒瓶密閉手提藥酒瓶,不易受環境與內容物影響,玻璃罐。 於 www.hresantga.me -

#42.酵素盒|冰酒瓶|蜂蜜罐|玻璃罐包裝

圖片中玻璃瓶規格550cc圓束腰瓶高31X寬6.7cm外盒尺寸內徑8.6x8.6x31.7cm 內套內8.3x8.3x31.3cm編號F021A014☆其他編號F063A001 內徑尺寸8.8x8.8x24.5(高)☆ ... 於 www.stronggiant.com -

#43.Amazon.com: WGV 高甕玻璃花瓶,寬8 英吋(約20.3 公分),高 ...

Amazon.com: WGV 高甕玻璃花瓶,寬8 英吋(約20.3 公分),高19.5 英吋(約49.5 公分),(多種尺寸可供選擇)透明花卉花盆容器,婚禮活動家居裝飾,1 件(VUV1219) : 居家與廚房. 於 www.amazon.com -

#44.水草缸造景設計:7天打造療癒水森林 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

Dolaqua - THE FLOWER VASE AQUARIUM 任何角度都迷人的圓頂玻璃缸! |尺寸|. 玻璃甕水中花圃尺寸:直徑 17cm×高 16cm 底床:金砂植物:金錢草、紅千層、綠苔草、越南百葉、 ... 於 books.google.com.tw -

#45.【後火車站尋寶圖】瓶瓶罐罐行@ 小氣電子書 - 隨意窩

瓶瓶罐罐的單價並不高,塑膠製品每個從一元到數十元不等,玻璃製品從十幾元到數十 ... 如果妳想DIY保養品,除了瓶瓶罐罐,這些店家還賣相關工具,包括各種尺寸的清洗 ... 於 blog.xuite.net -

#46.水族箱尺寸飛搜購物搜尋- 第1 頁

2種尺寸《17CM》LED藍白夾燈便宜小燈LED燈藍白燈水族燈魚缸燈水族箱燈具側夾燈另有 ... 【PRO水族旗艦】超白玻璃缸超白玻璃水族箱小型魚缸桌面客廳斗魚烏龜缸草缸金 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#47.釀醋之玻璃甕介紹 - 雪花台湾

圖片? 容量. 大小(瓶口直徑/底部直徑/高). 價格. 於 www.xuehua.tw -

#48.老家挖出30年藥酒…「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇壞

只見透明玻璃罐內塞滿大大小小的毒蛇,種類包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花等,目測數量至少10多條,且尺寸都不小,看起來相當嚇人。 於 today.line.me -

#49.挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇:還活著

只見透明玻璃罐內塞滿大大小小的毒蛇,種類包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花等,目測數量至少10多條,且尺寸都不小,看起來相當嚇人。 於 pets.ettoday.net -

#50.『華山堂』台灣早期大隻厚玻璃罐藥酒罐玻璃瓶中藥罐玻璃甕 ...

台灣早期厚玻璃罐玻璃瓶藥酒罐中藥罐玻璃甕老糖果罐 尺寸如圖. 下標前請要看關於我下標後表示您同意關於我的內容照片皆為實品拍攝. 展開全部 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#51.玻璃藝品

咬錢雙貔貅荷口聚寶甕 ... 底座尺寸:12.5cmX8cm大鴨10cmX9cm 小鴨8cmX6.5cm ... 寶石材質:玻璃(夜光)尺寸:3x3x1.7 ±1.5cm顏色:紅,綠,黃,紫,藍款式:以現場銷售 ... 於 www.timingjump.com.tw -

#52.玻璃甕| 飛比價格

玻璃甕 價格推薦共119筆。另有玻璃擋風玻璃、玻璃展示櫃、玻璃擋水條。 ... 廚房大師-手提方格梅酒瓶方格玻璃罐酒甕玻璃瓶辣椒瓶玻璃容器泡酒酒果瓶醃漬罐儲存罐玻璃 ... 於 feebee.com.tw -

#53.玻璃甕(J27公升寛口方格釀造玻璃罐)臺灣現貨供應出貨

約7天後,收錄玻璃甕各種規格與尺寸在momo,清除內容物後並打包成一袋,大小型玻璃容器甕(1) – 木,泡藥酒玻璃罐的價格由300 元到1482 元。共有13筆,23公升,999 於 www.nofurth.me -

#54.7-ELEVEN|德國精品WOLL 粉戀食光集點送

微晶玻璃陶瓷面板 · 8段火力/定溫/定時功能 · 溫度設定60-220℃ · 定時設計0至180分鐘 · 過熱保護斷電裝置 · 附可拆式防滑矽膠圈,防止鍋子傾倒 · 尺寸:直徑28xH7cm · 重量:1.7Kg ... 於 www.7-11.com.tw -

#55.桃太郎瓶 - 進吉實業有限公司-產品專區

icon, 耐熱玻璃系列. icon, 玻璃瓶容器系列. - 桃太郎瓶系列. - 阿里山瓶系列 ... 廣口瓶(玻璃蓋)系列. - 玻璃水槽系列. - 一般容器區系列. icon ... 於 www.jjglass.com.tw -

#56.老家挖出30年藥酒…「巨粗毒蛇」塞爆玻璃甕內行見這幕嚇壞

只見透明玻璃罐內塞滿大大小小的毒蛇,種類包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花等,目測數量至少10多條,且尺寸都不小,看起來相當嚇人。 一名男網友近日在朋友 ... 於 m.match.net.tw -

#57.玻璃罐頭

玻璃 瓶瓶罐罐系列-玻璃密封罐、玻璃甕釀酒瓶. ... 尺寸. 玻璃罐頭超難開!. 達人「一招」秒解決:超級輕鬆. 許多食品都會用玻璃罐頭裝,例如辣醬、麵筋等,一名網友就 ... 於 www.koopyyh.me