醃漬品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石原洋子寫的 食物漬:果醬、果酒、泡菜、醃漬物、味噌,99款天然食物保存方法 和中島春紫的 發酵的科學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台式醃漬物~產季和陳年蘿蔔的滋味大不同也說明:相較於日本人的醃漬物台灣人也善用當季食材加工醃漬另闢美味在日本京都廚房"錦市場"裡有著各式 ... 介紹完簡單的蘿蔔醃漬品後 再介紹一項希媽不會做的黑(老)蘿蔔乾.

這兩本書分別來自幸福文化 和晨星所出版 。

國防大學 運籌管理學系碩士班 丁裕家所指導 楊啟仁的 國軍採購人員激勵制度建立之研究:植基於計畫行為理論 (2021),提出醃漬品關鍵因素是什麼,來自於政府採購、計畫行為理論、激勵制度。

而第二篇論文遠東科技大學 餐飲管理系餐飲經營與安全管理碩士班 吳仰、何嘉惠所指導 朱慶輝的 新冠疫情下餐飲消費者對風險認知、風險趨避及購買意願之研究 (2021),提出因為有 新冠肺炎、風險認知、風險趨避、購買意願的重點而找出了 醃漬品的解答。

最後網站醃漬品英文 - 查查在線詞典則補充:醃漬品 英文翻譯: pickled product…,點擊查查綫上辭典詳細解釋醃漬品英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯醃漬品,醃漬品的英語例句用法和解釋。

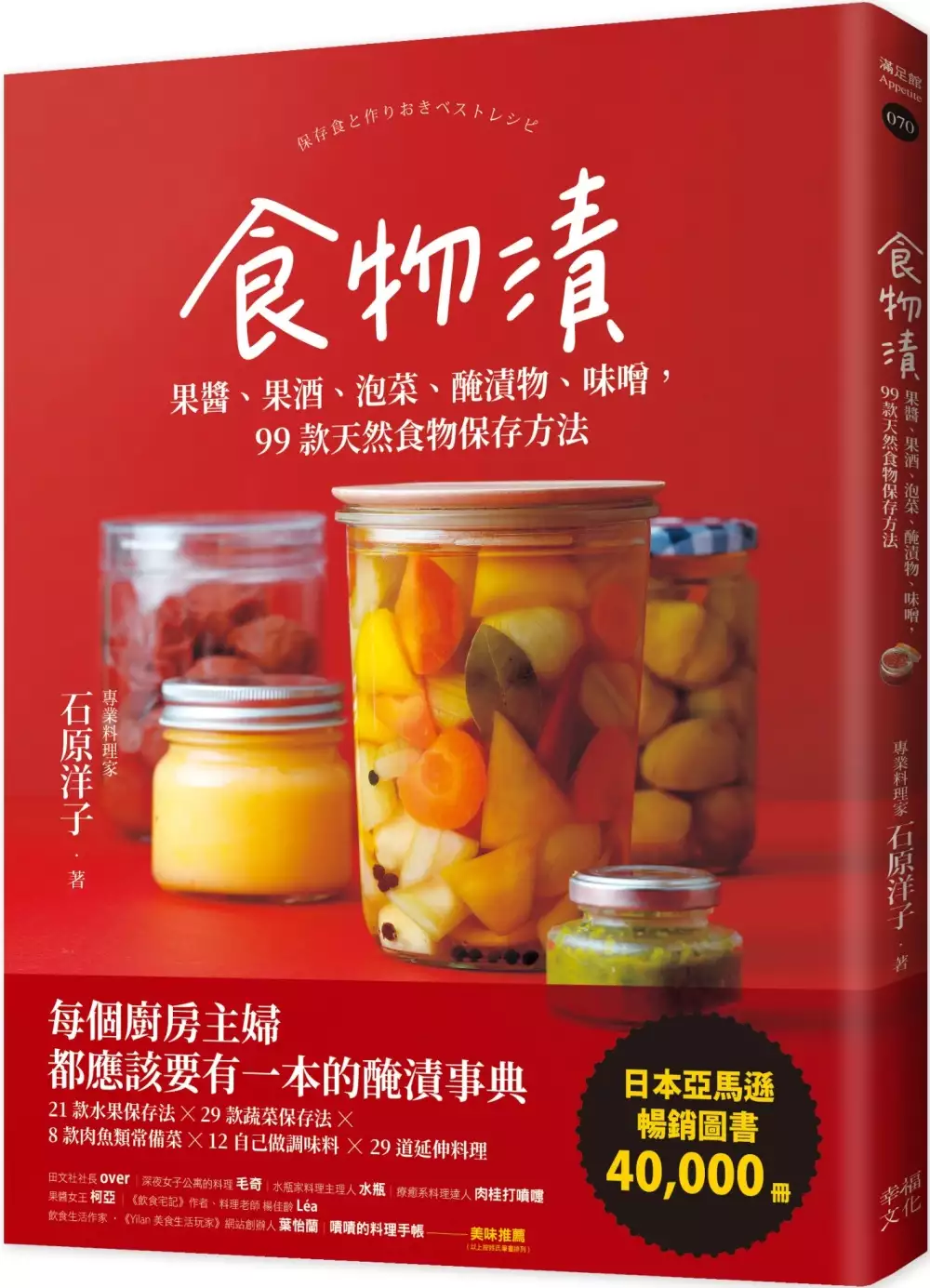

食物漬:果醬、果酒、泡菜、醃漬物、味噌,99款天然食物保存方法

為了解決醃漬品 的問題,作者石原洋子 這樣論述:

日本亞馬遜暢銷圖書40,000冊 每個廚房主婦都應該要有一本的醃漬事典 作者親嘗、試做無數次的漬物配方黃金比例 21款水果x 29款蔬菜x 8款肉魚類x 12款調味料x 29款延伸料理 「漬」是一種為了延長食物的風味的天然保存方法,春夏秋冬,因為懂得按照季節「醃漬」,讓食物更有層次、更豐富,也更有靈魂。 本書裡介紹了當季保存用食品和最適合常備在家的常備品食譜。這些保存食物會隨著時間經過而添增風味,緊急時刻也能拿來當成備用食品。 ▎醃漬、風乾,可延長食材香氣 依照每種食材不同產季,把四季果蔬和肉魚物產等,使用鹽漬、糖漬、鹽辛、醋漬、醬油醃等不同的醃漬手法,以保留當令食材的

最天然、最美味的香氣,還能品嚐醃漬過的不同滋味。 ▎一年365天親手做,忙碌但甘之如飴 製作醃漬物的過程,也享受著空氣中瀰漫著香氣的愉快的時光,如醃酸梅日曬的步驟,把梅子一顆一顆排列在大竹篩上,在一顆一顆翻面,沾附一夜露水後曬乾收起, ▎21款水果漬物和延伸料理 草莓、蜜柑等各式果醬、夏蜜柑皮蜜餞(可變身橙皮巧克力)、糖煮蘋果、檸檬蛋醬(可延伸做檸檬塔)、各種梅子酒等等,都是最讓人垂涎欲滴的果物。 ▎29款蔬菜漬物和延伸料理 淺漬高麗菜、小黃瓜泡菜、四季豆泡菜、醃脆瓜、甜醋蕗蕎、糖醋醃嫩薑等,把盛產的蔬菜醃漬起來,除了少一道蔬菜時隨時配上用場,還能嘗到漬物的特殊風

味。 ▎肉魚類保存食x自己做醬料 只要學會基本醃漬技巧,可製作牛腱佃煮、梅子肉鬆、魷魚鹽辛、醃鮭魚卵等,連味噌、xo醬、醬油醃蒜頭、番茄醬等都可以自己做,吃起來少糖、少鹽,少油,吃漬物也能少負擔。保存食隨著時間經過而添增風味,緊急時刻也能拿來當成應急食品。 本書特色 深受讀者喜愛的醃漬暢銷書,13年又重新改版再上市! 作者修改了13年來無數次親嘗、試做的漬物配方黃金比例,讓這本書如同是一罐保存食一樣,風味雋永。 美味推薦 田文社社長 over 深夜女子公寓的料理 毛奇 水瓶家料理主理人 水瓶 療癒系料理達人 肉桂打噴嚏 果醬女王 柯亞

《飲食宅記》作者、料理老師 楊佳齡Léa 飲食生活作家‧《Yilan美食生活玩家》網站創辦人 葉怡蘭 嘖嘖的料理手帳 (以上按姓氏筆畫排列)

醃漬品進入發燒排行的影片

主持人:江大成

主題:百變首選醃「芥」菜

節目時間:每週五 21:00pm-21:30pm

本集播出日期:2021.05.14

#大成小館 #大成影音成語書

【大成小館】粉絲團:https://www.facebook.com/Dacheng1995

【大成小館】YouTube:https://bit.ly/2xrZ163

【大成小館】IG:TachengChiang

【聽說】podcast也可以隨選重聽--

Spotify :https://spoti.fi/3cbiKaT

KKBOX:https://bit.ly/3c8sKln

-----

訂閱【豐富】YouTube頻道:https://www.youtube.com/c/豐富

按讚【豐富】FB:https://www.facebook.com/RicherChannel

▍九八新聞台@大台北地區 FM98.1

▍官網:http://www.news98.com.tw

▍粉絲團:https://www.facebook.com/News98

▍線上收聽:https://pse.is/R5W29

▍APP下載

• APP Store:https://news98.page.link/apps

• Google Play:https://news98.page.link/play

▍YouTube頻道:https://www.youtube.com/user/News98radio

▍Podcast

• Himalaya:https://www.himalaya.com/news98channel

• Apple Podcast:https://goo.gl/Y8dd5F

• SoundCloud:https://soundcloud.com/news98

國軍採購人員激勵制度建立之研究:植基於計畫行為理論

為了解決醃漬品 的問題,作者楊啟仁 這樣論述:

本研究為探討國軍採購業務人員行為影響因子之研究,研究架構係以計畫行為理論為基礎,將採購業務人員行為意圖歸因於「態度」、「主觀規範」、「知覺行為控制」等三個變數;另外,為探討「激勵制度」是否也存在獨立與調節影響的效果,加入了「激勵制度」調節變數實施驗證。本研究彙整了過往相關的文獻,建立假說並設計問卷,依問卷填答結果分析各變數間的相互干擾的程度,末節再以開放性問題了解目前國軍人員辦理採購所遭遇的問題,並提出建議解決方案,提供決策者推動、建立後續相關政策之參考。研究結果顯示,各變項對行為意圖的影響程度依序為:態度>知覺行為控制>激勵制度>主觀規範,另女性執行採購業務的態度高於男性、採購主管的知覺行

為控制高於採購人員,若能針對這些關鍵因子、特定族群實施重點強化,對國軍採購業務成效提升是有幫助的。

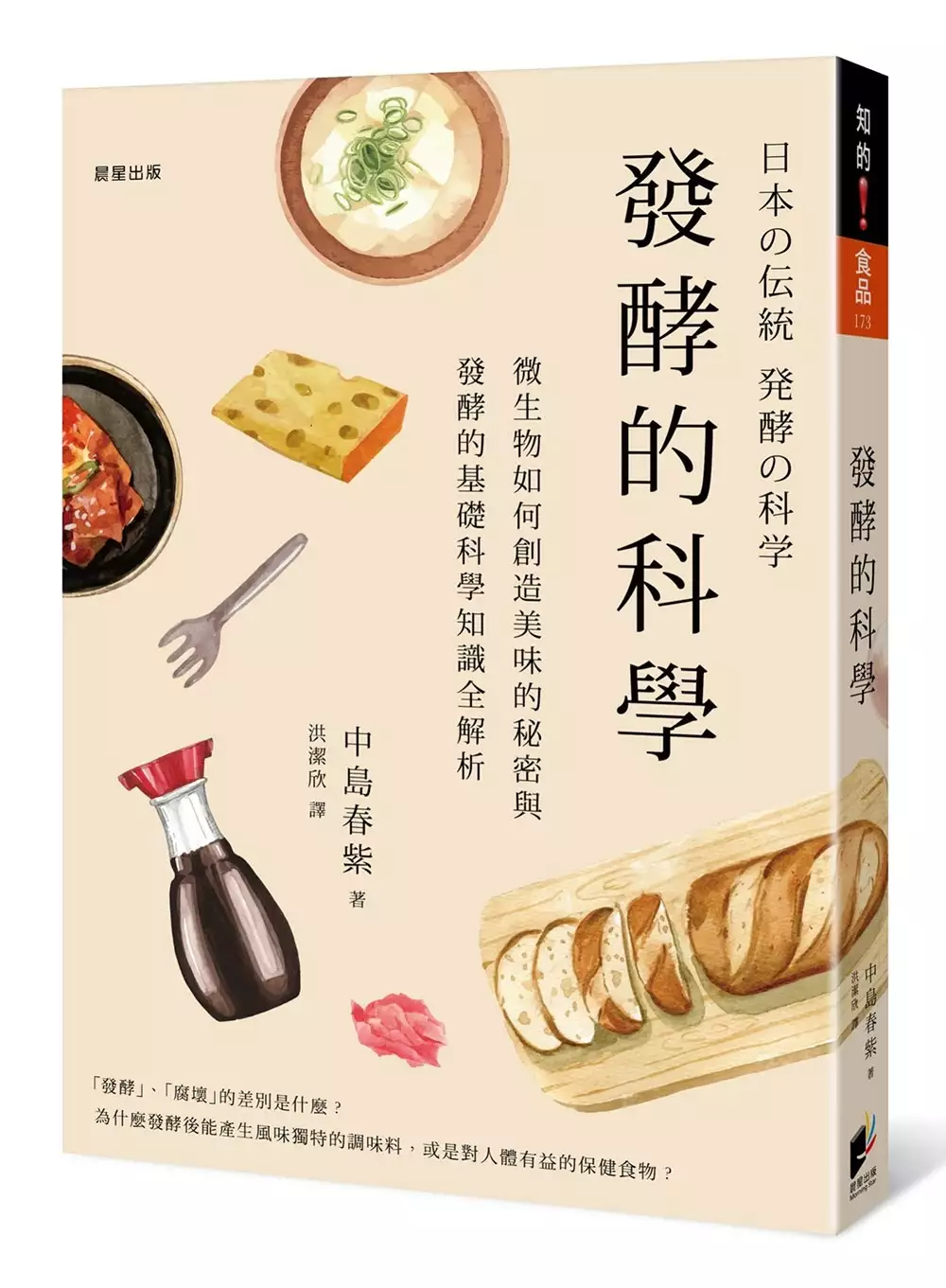

發酵的科學

為了解決醃漬品 的問題,作者中島春紫 這樣論述:

你喜歡發酵食物嗎? ── 食品科學家的熱門研究課題!美食狂熱者的最愛!養生保健者的必吃食物!── 日常生活中,我們熟悉的味增、醬油、清酒、醋、泡菜、優格、麵包等, 都是藉由微生物力量所製作而成的發酵食物。 不論是當成調味料使用,或者是稍微處理過再送入口中的美味食物, 只要事前經過發酵的程序,再平凡不過的食材,也能擁有豐富多變的美味。 那什麼是發酵?為什麼發酵食品可以讓食物變得更加美味呢? 所謂的「發酵」作用是指微生物為了確保自身的營養分,在經過分解食材蛋白質的過程,藉由胺基酸的游離產生出獨特的風味。而熟悉這樣的發酵轉化作用,不僅是一般民眾可以運用在各種料理或食物

工藝,也可以廣泛地應用在食品科學、生物、化學工業中。本書將由致力於食品微生物學研究的農學博士作者帶你從科學的角度,進入麴霉菌、酵母菌、乳酸菌所建構而成的發酵世界,重新認識由微生物所創造出來的美味! ★微生物的生態與食品的安全性 ★世界各地的發酵食品&製作原理 ★用於發酵食品中的微生物特徵與用途 ★從食材保鮮概念因應而生的發酵技術 本書特色 以清楚易懂、圖文並茂的方式,全方位說明發酵的知識,包括從各種發酵食品的歷史、文化到現在生產技術等,是一本食品科學或從事發酵食品工作者的最佳參考書。

新冠疫情下餐飲消費者對風險認知、風險趨避及購買意願之研究

為了解決醃漬品 的問題,作者朱慶輝 這樣論述:

本研究探討台灣餐飲消費者,在新冠肺炎疫情之肆虐下,餐飲消費民眾是否會因此在生活中,對於風險認知的提高與警惕,要如何採取風險趨避行為及預防,進而在餐飲消費時,會如何影響餐飲消費者的購買意願。 自從2019年12月嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情爆發之後,2020年因新冠肺炎疫情而開始對人民及各行業有各式的規範,口罩成了必備的裝備,為了降低被新冠肺炎疫情感染的可能性,政府相關規定,餐飲業者曾經幾度停止內用服務,許多人擔心在外餐飲消費時,會增加感染新冠肺炎疫情機率,消費者的餐飲消費習慣,因新冠肺炎疫情而改變。然而,民以食為天,餐飲食對於人來說是極為重要,且不可或缺的,而在新

冠肺炎疫情的影響之下,餐飲消費者對於風險認知的提高與警惕,及如何採取風險趨避行為及預防,會如何影響餐飲消費者的購買意願,將是本研究的重要方向。 本研究以新冠肺炎疫情期間,有在外餐飲消費需求的餐飲消費者為研究對象,問卷發放以網路進行為主。主要探討餐飲消費者在新冠肺炎疫情的影響之下,餐飲消費者對於風險認知的提高與警惕,以及要如何採取風險趨避行為及預防,並以相關分析及迴歸分析判斷,將會如何影響餐飲消費者的購買意願的關聯性。 研究結果發現新冠肺炎疫情下,餐飲消費者的風險認知、風險趨避行為對於購買意願皆有正向影響,餐飲消費者的風險趨避行為在風險認知與購買意願間有達部分中介效果,最後依照研究結果

提出適當之建議。

醃漬品的網路口碑排行榜

-

#1.英國IT人來港創業「竹」建環保一條龍 - 明報

善用閒置土地種竹生產環保竹品. 說到吃就滔滔不絕的Rob,也因而做起廚具、餐具事業。疫情前有8年時間經常來往深圳 ... 於 ol.mingpao.com -

#2.【醃漬品】 2022熱銷推薦-還有舒潔、五月花

醃漬品 大家都在生活市集買!熱銷醃漬品排行大整理,以及蒟蒻米和米。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 m.buy123.com.tw -

#3.台式醃漬物~產季和陳年蘿蔔的滋味大不同

相較於日本人的醃漬物台灣人也善用當季食材加工醃漬另闢美味在日本京都廚房"錦市場"裡有著各式 ... 介紹完簡單的蘿蔔醃漬品後 再介紹一項希媽不會做的黑(老)蘿蔔乾. 於 doti.pixnet.net -

#4.醃漬品英文 - 查查在線詞典

醃漬品 英文翻譯: pickled product…,點擊查查綫上辭典詳細解釋醃漬品英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯醃漬品,醃漬品的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#5.醃漬物作者: 許淑雅。國立內埔農工。食品二甲指導老師

醃漬品 不但可以延長食物的保存時間,也很適合拿來配飯或當作零食,現今. 仍然受到大家廣泛的喜愛。可惜的是醃漬食品通常都以大量的鹽來進行醃漬,所. 於 www.shs.edu.tw -

#6.醃漬蔬果食品業者良好衛生作業指引 - 食品法規條文查詢_消費 ...

4. 業者應有相關自主品管以控管最終產品之食品添加物是否符合規定,建議業者可利用二氧化硫快速檢測片,以作為管控酸菜製品衛生安全的方法之一。 檔案下載. 於 consumer.fda.gov.tw -

#7.「#醃漬品」精選Top10懶人包|波波黛莉 - PopDaily

下載APP 免廣告看文章. PopDaily 波波黛莉. 開啟APP · 登入 選物波波選物所. #醃漬品搜尋結果. 最相關. 最相關. 最新. 最熱門. 所有結果. 所有結果. 僅限創作者文章. 於 www.popdaily.com.tw -

#8.醃漬品- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣

買醃漬品立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 涼拌牛蒡絲3KG 全素純素醃製品醃漬品醬菜素食日式小菜經典菜. 於 shopee.tw -

#9.1常吃發酵的醃漬物,對身體的好處

醃漬物種類眾多,舉凡鹹菜、豆腐乳、梅乾菜、香腸、蜜餞等,以鹽、糖醃製,帶給民眾高鹽、高糖的印象,認為醃漬食品營養成分低,還是少吃為妙。其實醃漬品 ... 於 kknews.cc -

#10.醃漬品有哪些

但醃漬發酵物為食物帶來的鮮美與層次風味,似乎非常難抗拒! ... 醃漬達人—心絨姐,帶大家從食品科學的角度,了解醃漬物、發酵物的製程,到底有哪些營養成分、健康隱憂? 於 needmorefood.com -

#11.醃漬品...吃錯讓長輩老更快!長庚醫師點名5種不良飲食習慣

陳英仁說,臨床上看到很多患者這因為年齡、過去的生活經驗習慣,造就5大不良飲食習慣,其中包括吃醃漬品、吃剩飯(菜)、蛋白質攝取不足、高油脂、吃 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#12.醃製品

醃漬品 種類多,文化大學保健營養學系主任施明智說,能夠進行醃製的食材,從動物肉品,如 ... 擁有悠長歷史的醃漬與發酵,除了幫人類保存食物,同時也開啟各種想像。 於 www.lauranesaliou.me -

#13.醃漬品- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦醃漬品人氣商品都在露天!買醃漬品立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動,安心網購超方便! 於 www.ruten.com.tw -

#14.醃漬物 - JKE

施明智說,醃漬食品醃製時,視食材不同會放入不同份量的鹽,傳統醃鹹菜至少 ... 24/10/2006 · 最佳解答: 常吃高脂肪、高膽固醇、醃漬品的人,罹患大腸直腸癌的風險的確 ... 於 www.amoradomclio.co -

#15.選購醃漬蔬菜看清楚食在健康又安心! - 今周刊

調理醃漬蔬菜之前,可以用流動的水沖洗,烹煮時不要蓋鍋蓋,可去除部分的食鹽、二氧化硫及苯甲酸,減少食鹽及食品添加物的攝取量。 食用醃漬品勿過量. 食 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#16.醃製蔬果是如何做出來的?沒加防腐劑能放多久?醃製蔬果冷知識

食藥署查驗市售年節食品醃漬蔬菜違規超過1成. 關鍵字:. 食安 防腐劑 食物 漂白劑 醃漬蔬果 醃漬品. 風傳媒歡迎各界分享 ... 於 www.storm.mg -

#17.漬物會致癌?醃漬超過20天能減少亞硝酸鹽

炎炎夏日食欲不振,吃飯時來點泡菜等醃漬物,非常下飯, ... 也有不少婆婆媽媽會自製菜脯(蘿蔔乾)、菜乾等醃漬品,先把蘿蔔、高麗菜等蔬菜用鹽處理 ... 於 eteacher.edu.tw -

#18.分類_罐頭/醃漬品 - 元歲本舖

全部商品 · 罐頭/醃漬品. 共7 個商品. 最新上架 熱銷商品 價格低到高. 【豪德】黃桃罐425g. NT$ 120. 【豪德】白桃罐425g. NT$ 120. 【元歲本舖】特級蜜汁蓮子600g. 於 teyen.cashier.ecpay.com.tw -

#19.醃漬與發酵,哪裡不一樣? - NOM Magazine

生活中常見各種醃漬物與發酵品,像是泡菜、優格與菲達起司等。但你真的知道這兩者的分別嗎?兩種製品分別有何特色呢? 於 nommagazine.com -

#20.聰明吃醃漬物少量攝取、謹慎挑選

亞洲飲食文化中常見的醃漬物,主原料包括蔬果、肉類、魚類等,成品涵蓋醬菜、蜜餞、火腿、臘肉、鹹魚……。其中,醃漬蔬果是以蔬菜或水果為主原料,利用糖、 ... 於 www.foodsafetylife.com -

#21.醃漬品 - Heho健康

包含醃漬品 標籤的文章. 不能不知!易誘發食道癌的5大危險因子. 「病從口入」這句大家耳熟能詳的話,不僅用在急性腸胃炎或慢性疾病,用在「食道癌」也非常貼切。 於 heho.com.tw -

#22.醃漬品|醬菜- 三寶包|PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

更多醃漬品|醬菜精選商品,都在PChome商店街的【三寶包】,全台最大、店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇!|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#23.營養直通車 - Google 圖書結果

... 可能是鐵礬醃漬品,這種海蜇不要買。買時提起海蜇用力抖幾下,會自動碎裂的是變質品,也不要買。 133怎樣選購海帶?專家支招海帶是含碘最高的食品,另外還含有甘露醇。 於 books.google.com.tw -

#24.罐頭/醃漬品 - 博客來

美食油品/調味品/沾拌醬/罐頭罐頭/醃漬品. 於 www.books.com.tw -

#25.印度醃漬品

Wai Yee Hong Chinese Supermarket! 偉義行:中國超市: 印度醃漬品- 食品食材飲料居家及電器用品麵類祭祀用品健康食品禮品食譜. 於 www.waiyeehong.com -

#26.醃漬品、蜜餞- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

推薦 · 【歐比康】橘之鄉貴妃綜合包貴妃酸桔貴妃青梅貴妃金橘貴妃蜜李蜜餞點心醃漬品農漁特產附發票 · 甄匯吃醃漬咸話梅正宗九制話梅話梅蜜餞零食品500g · 甄匯吃醃漬咸話梅 ... 於 feebee.com.tw -

#27.宜蘭深溝村裡怡然自得的「月光莊」,從手作發酵食品找到療癒 ...

右圖:成排的醃漬梅子將時間以色譜的方式封存了下來。 認識月光莊的緣分來自深溝的自媒體《田文社》,這裡乍看之下跟其他農村並無差別,然而從田文社 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.醃漬雞柳/四種口味(300g) | 雞肉2.0洽富氣冷雞全台唯一歐盟規格

醃漬 類為生品需充份煮熟後食用1.使用100%國產新鮮洽富氣冷雞2.獨家特製醃料3.真空滾打按摩醃漬入味4.營養價值高、脂肪少更健康的里肌肉5.無添加味精,採用潔淨配方醃 ... 於 buy.charmingfood.com.tw -

#29.醃漬物高鈉致癌風險高? 營養師拆解2大功效 - 晴報

醃漬物在發酵過程中,能分解食物當中的蛋白質,轉變成較小分子,有利吸收胺基酸。而納豆等醃漬品,不僅具有蛋白質,和能補充腸道的好菌,更會在發酵過程中 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#30.醃漬品 - 愛洛奇國際貿易

醃漬品. VIEW MORE. 1. **愛洛奇**巨峰-葡萄果粒(去皮去籽)(850公克/瓶). NT$220. VIEW MORE. 1. **愛洛奇**翠梅果/1.8kg. NT$300. NT$270. 關於我們. About us. 於 www.ailochi.com.tw -

#31.醃漬食品檢測服務介紹:水果乾、蜜餞、肉乾、豆腐乳檢驗

醃漬 食品因為其特殊的風味和易於保存的特性,是台灣日常飲食文化很重要的一部分,根據醃漬材料的多樣化和醃漬的方式,可以變化出非常多種醃漬食品:蔬果類 ... 於 msn.sgs.com -

#32.無添加醃漬品購物比價- 2022年3月| FindPrice 價格網

無添加醃漬品的商品價格,還有更多【無我】阿嬤的手工無添加醃漬品-石篙筍(無添加色素、防腐劑、漂白劑、二氧化硫...等)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你 ... 於 www.findprice.com.tw -

#33.古早味-醃漬品 - 芳岳茶園

古早味-醃漬品. 產品編號: Product-1. 菜脯-$250/罐瓜仔脯-$250/罐豆腐乳-$200/罐豆豉-$200/罐金桔醬-$200/罐. 產品價格NT $200起. 於 moon.eland.org.tw -

#34.陽大附醫︰愛吃醃漬品宜蘭胃癌率高 - 新北市藥師公會

陽大附醫︰愛吃醃漬品宜蘭胃癌率高 ... 人口約30例,較全國多1倍,應與宜蘭民眾習慣吃醃漬品有關;醫院昨天舉辦「胃癌治療 ... 醃漬食品的硝酸會致癌. 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#35.發酵食物跟醃漬品不一樣/ 你吃對了嗎?

A、醃漬物會致癌的主要原因,是由於這類食物易使微生物繁殖,產生亞硝酸鹽、亞硝酸胺等有害物質。 例如泡菜的做法,需要經過發酵的過程,微生物與亞硝基醯 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#36.精彩羊肉饗宴送上全國最高自助餐廳MEGA 50樓Café

配合時令,養生保健專家建議以清補之品,溫潤身心,「50樓Café」自助餐 ... 孜然粉、蒜末、小茴香、迷迭香等醃料抹勻醃漬一天,上架烙痕再烤熟,羊肉 ... 於 www.1111.com.tw -

#37.37.海苔醬是(A)醃漬品(B)煉製品(C)冷凍加工品(D)調味製品。

(A)醃漬品 (B)煉製品 (C)冷凍加工品 (D)調味製品。 編輯私有筆記及自訂標籤. 技檢◇水產食品加工- 13200 水產食品加工丙級工作項目01:水產加工食品之分類#20028. 於 yamol.tw -

#38.四季手作醃漬物| 誠品線上

四季手作醃漬物:不同的季節,醞釀不同的美味用台灣當季盛產的蔬菜瓜果,品嘗四季好滋味。○以四季蔬菜鮮果為主,運用當令食材做手工漬物,新鮮又便宜,隨時品嘗季節 ... 於 www.eslite.com -

#39.盛產季到!自製開胃爽脆醃蕗蕎,健胃整腸、助排毒代謝

經過一段時間後會像右邊那樣顏色變得較深。 左邊是剛醃漬好的成品。 ▽蕗蕎要選用帶著泥土、沒有發芽、顆粒飽滿的品相。 於 www.edh.tw -

#40.Q 梅、話梅有何不同?解析梅子百變風情,釀一甕梅酒封藏春天

Q10:日本的梅子加工品也很有名,跟台灣的作法有何不同? 曾與日本進行醃漬梅交流的許秀嬌指出,日本加工梅子只用鹽而不加糖,但台灣醃梅子,糖是 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#41.吃醃漬物都沒好處? 專家說不盡然 - 元氣網

但其實醃漬品若經過發酵,會產生乳酸菌等微生物,有益維持腸道酸鹼值,甚至吃進原有食物沒有的營養素,但甜度、鹹度較高的醃漬品,仍需適量食用。 醃漬品 ... 於 health.udn.com -

#42.聰明醃漬這樣做,健康不傷身!

部分醃漬的蔬菜或香腸、火腿、醃鹹肉,食材本身偏鹼性,因此也容易被肉毒桿菌汙染。做好的醃漬品真空包裝或裝罐時,裡面的空氣被擠掉,當內部氧氣不超過2%,就會形成厭氧 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#43.醃漬蔬果食品業者良好衛生作業指引

(七)使用食品添加物時應以適當之秤量設備或計量器具量取食. 品添加物,以添加至醃漬蔬果各加工步驟中。 (八)將食品調味料或食品添加物等各種配料與蔬菜水果等主原. 料混合 ... 於 www.syh.mohw.gov.tw -

#44.南縣醃漬品大賽文化創意新產業 - 新唐人亞太電視台

好吃的 醃漬品 有什麼特殊手法,我們來聽聽兩位冠軍的獨家秘方。 醃漬魚類冠軍得主王淑惠:. 「虱目魚乾曬完後有一個特殊 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.【醬料調味、醃漬品】 彙整 - 旺來旺事業集團

【熱銷TOP】. 【元泰碩宴】黑胡椒粗粒400G. NT$265. 加入購物車. 【熱銷TOP】. 【旺來旺】 高粱酒釀豆腐乳(非基因改造)350G. NT$95. 加入購物車. 【熱銷TOP】. 於 wonlaiwon.com.tw -

#46.萬惡的便當配菜:醃漬食品讓你血壓高了嗎? - 泛科學

醃漬 是透過食鹽或糖等醃製材料處理食品原料,使其滲入食品組織提高其滲透壓,降低水分活性、抑制微生物活動,達到防止食物腐敗的方法。在沒有冷凍技術的 ... 於 pansci.asia -

#47.醃- 维基百科,自由的百科全书

这类工艺常见于量产的中国腌菜,使用乳酸可以更好地模仿发酵的风味。 酸腌制品一般可保留几个月。有时还会加入抗微生物 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.設備器材> 30L美味王肉品醃漬機

設備器材 > 30L美味王肉品醃漬機, 於 www.foodking.com.tw -

#49.預設名稱::分類-醃漬品::新浪部落

今天就來教大家製作一道清涼爽口又開胃的{梅漬南瓜},保證吃了馬上消暑一大半且胃口大開哦~製作方法非常簡單,初學者大可試一試喲! 人氣:1,357 醃漬品. 22, Apr 2014 ... 於 blog.sina.com.tw -

#50.伊凡卡百貨商行- 醃漬品.滷製品 - 商城

醃漬品.滷製品,食材.雜貨,伊凡卡百貨商行、現正優惠,伊凡卡百貨商行店家推薦,農產品,淹漬類,其它價格便宜-momo摩天商城. 於 m.momomall.com.tw -

#51.罐頭及醃漬品

罐頭及醃漬品 · 韓國空運限定醃魷魚| 300 g. NT$220 · 韓國原裝醃漬黃蘿蔔| 500 g. NT$190. 於 www.foodpanda.com.tw -

#52.罐頭/醃漬品,調味料,有機食品,食品飲料 - momo購物網

罐頭/醃漬品 · 【菇王】有機無加糖味霖300ml(全素/取代米酒及糖/味醂/日式料理必備) · 【里仁】有機玉米粒220g · 【桃米泉】有機辣味豆腐乳(220g/罐) · 【里仁】海苔素鬆300g. 於 www.momoshop.com.tw -

#53.【食在新聞】全國年節食品醃漬品違規最多 - 聯合利華飲食策劃

其中,醃漬蔬菜共抽樣108件,有12件不合格,不合格比例逾1成,主因為食品添加物(苯甲酸、二氧化硫) ... 【食在新聞】全國年節食品醃漬品違規最多. 於 www.unileverfoodsolutions.tw -

#54.日式漬物美食排行榜!日本家庭餐桌上必備的醃漬品你喜歡哪 ...

日本醃漬品種類非常多,而且每個地方都會有當地特色的漬物,對於日本人來說漬物是每一頓都不可少的配菜。但各式各樣的漬物的名字與特色是什麼大家曉得嗎? 於 www.japaholic.com -

#55.國宴主廚結合懷念古早味料理打造最佳抗暑聖品「富岡飯兜」

富岡養雞班所飼養雞肉口感特別滑嫩,再結合木耳之最-川耳,與客家鹹菜與烏醋一起醃漬起來,成為第3道配菜「雞絲酸菜拌川耳」,是最適合夏天用餐的 ... 於 www.thehubnews.net -

#56.醃漬品的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過42 則關於醃漬品的文章討論內容: 蔡阿連的醃。連爹《醃漬系列-醃菜心》超下飯的妹仔菜心,作法很簡單,會忍不住一直做來吃摸摸的網購美食|瀨戶內海生 ... 於 www.pixnet.net -

#57.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#58.醃漬品- 快煮鍋/電鍋|松果購物

限時特價醃漬品優惠倒數中,還有敏立清和無糖,再不把握醃漬品就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 m.pcone.com.tw -

#59.客家豆腐乳紅麴米糕怎麼做?花蓮醃漬品DIY報名從速 - ETtoday

花蓮市公所為推廣客家文化,暑假期間推出客家醃漬品DIY活動,希望能讓花蓮鄉親或來花蓮觀光的遊客透過體驗來了解客家文化之美,想知道客家豆腐乳及 ... 於 www.ettoday.net -

#60.醃漬密封保存術的原理與教學-利用流傳千年的古老技術將食材 ...

食物的腐敗,主要是由微生物引起的,如果能將附著在食物表面微生物所需的水份,利用滲透壓抽乾,微生物將難以生存。 醃漬顧名思義,就是將食材浸入高濃度 ... 於 www.ankomn.tw -

#61.你容易疼痛嗎?這些「地雷食物」盡量少吃 - 愛長照

避免過辣或是過燙的東西,像麻辣鍋或是泡菜。一方面有辣椒調味,一方面又經過醃漬,有可能會比較容易誘發疼痛。 於 www.ilong-termcare.com -

#62.醃製品容易致癌?營養師點名「這3種」少碰為妙

現代人注重養生,一聽到醃製品就避之唯恐不及,最怕有致癌風險,對此,營養師余朱青特別列出3種醃製品,因為醃製鹽分高,或是與其他添加物的化學成分 ... 於 www.chinatimes.com -

#63.罐頭/醃漬品- 元歲本舖

罐頭/醃漬品 · 【元歲本舖】老饕牛肉180g/3入組 · 【元歲本舖】港式干貝XO醬170g · 【豪德】燒烤雞肉罐(柚子胡椒味)70g · 【豪德】燒烤雞肉罐(原味)75g · 【豪德】低脂鮪魚罐3入 ... 於 haostore.fami.life -

#64.醃漬品

首頁 › 醃漬品. 醃漬品. 排列方式. 特色, 按字母順序, A-Z, 按字母順序, Z-A, 價錢, 從低到高, 價錢, 從高到低, 日期, 從新到舊, 日期, 從舊到新 ... 於 www.tzeban.com -

#65.西班牙阿瑪尼達醃漬品- Amanida - 東遠

西班牙阿瑪尼達醃漬品. Amanida. 創立於1960年的西班牙家族企業,精選原料於西班牙和義大利的工廠製造,專門生產高 ... 於 www.pnpfood.com -

#66.南縣醃漬品大賽文化創意新產業 - 新唐人亞太電視台

台南縣七股鄉的中寮、龍山及鹽埕被稱為「臺灣鹽樂活村」,日前,在中寮村特別舉辦 醃漬品 大賽,希望能將傳統醃製品轉換成文化創意產業。 於 www.ntdtv.com.tw -

#67.癌症最愛的三類食物

醃漬 類——亞硝酸鹽。亞硝酸鹽也是公認的致癌物,蔬菜、鮮肉等醃漬後會產生大量的亞硝酸鹽。醃漬類的食品包括豆腐乳及豆瓣醬等,會因為處理不當,受到 ... 於 www.epochtimes.com -

#68.【台北燒肉吃到飽】王品肉次方燒肉放題.菜單、價位 - 點子生活

▽定番昇龍豚,採用超過35公分的厚切豚肉,以秘製醬汁醃漬,也是588元的最大賣點,上桌的時候頗有氣勢的! 於 www.saydigi.com -

#69.商品內容- 商品服務- 優先採購網路資訊平台

產品類別:. 大項目-食品 / 小項目-醃漬品. 產品名稱:. 醃漬品. 一般售價:. $150 /包. 提供盤殺:. 否. 購買方式:. 電話/傳真. 付款方式:. 於 ptp.sfaa.gov.tw -

#70.快學會這6 招醃漬法,讓食材延長保存、鮮味更提升!

醃漬 是相當古老的一種食材處理方式,從蔬菜、水果、肉品到海鮮都相當適用,為冰箱普及之前的最佳食材保存方式。醃漬有什麼優點?又是如何運用呢? 於 food.ltn.com.tw -

#71.中市抽驗醃漬品2件添加物超標| 中華日報

記者徐義雄∕台中報導台中市抽驗26件醃漬蔬菜產品,其中1件酸菜與1件珍珠瓜添加物超標,食安處要求下架。 食安處執行「市售醃漬蔬菜稽查專案」, ... 於 www.cdns.com.tw -

#72.驚!北市抽查醃漬品12.5%不合格酸菜、泡菜都中標 - LINE ...

北市抽查醃漬品12.5%不合格酸菜、泡菜都中標 ... 為使消費者採購衛生安全之蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品,臺北市政府衛生局至臺北市便利商店、大賣場、 ... 於 today.line.me -

#73.醃漬品-錫安山-台北服務中心-約瑟糧倉

Life Necessities > 五穀雜糧 · > 食用油、醬油 · > 果汁、果醬、蜜餞 · > 醃漬品 · > 生鮮食品及其他 · 養生保健品. Cosmetics & Health Care > 天然保健品 於 www.zion.tw -

#74.專賣特色醃漬品放大圖

專賣特色醃漬品. 於 yellowmoon.emmm.tw -

#75.驚!北市抽查醃漬品12.5%不合格酸菜、泡菜都中標 - 好房網 ...

為使消費者採購衛生安全之蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品,臺北市政府衛生局至臺北市便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點,共計抽驗醃漬 ... 於 news.housefun.com.tw -

#76.醃漬物若吃得對可助清腸胃 - 健康嗎

不過,食用醃漬物最擔心鈉太高。醃漬品在醃製期間會視乎食材而放入不同分量的鹽,傳統醃鹹菜至少有20%鹽,泡菜則有 ... 於 healthcode.com.hk -

#77.喜愛日本醃漬食品嗎?學習如何輕鬆地製作它們! - Japan Info

日本的醃漬食品以其美味而聞名。你在早餐、午餐和晚餐中都可以發現它們作為配菜,甚至還會包在美味的飯糰裡。你可曾有在品嚐過一些美味的日本醃漬物後 ... 於 jpninfo.com -

#78.越老越吃香!泡菜的酸、火腿的鮮,全靠「醃」! - 食力

其實在台灣,醃漬食品也深入我們的生活中,像是早上吃粥時搭配的醬瓜、滷肉飯上的醃蘿蔔、看電視時品嚐的零食蜜餞、等都是醃漬食品,這些食物經過醃漬 ... 於 www.foodnext.net -

#79.抽驗市售醃漬品「淡榨菜頭」防腐劑超標 - Taiwan News

抽驗市售醃漬品「淡榨菜頭」防腐劑超標 ... (台灣英文新聞/朱明珠台北報導)台北市政府衛生局公布市售醃漬及脫水蔬果抽驗結果,共計抽驗醃漬蔬果、蜜餞 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#80.酸白菜心3入組(無添加色素、防腐劑、漂白劑、二氧化硫...等)

阿嬤的手工無添加醃漬品-酸白菜心3入組(無添加色素、防腐劑、漂白劑、二氧化硫...等) - 線上購買| 沐集購. 於 www.magicgo99.com -

#81.醃漬品| 台灣好味| 好客HAOKE - Rakuten樂天市場

歡迎來到人氣店家好客HAOKE,想要選購您喜愛的醃漬品、台灣好味推薦商品,想要找到最新最優惠的醃漬品,都在網路人氣店家好客HAOKE的醃漬品喔!快到日本NO.1的Rakuten ... 於 www.rakuten.com.tw -

#82.套餐的前菜:沙拉與醃漬品- Picture of Steak Land Kobekan

Steak Land Kobekan, Kobe Picture: 套餐的前菜:沙拉與醃漬品- Check out Tripadvisor members' 507 candid photos and videos of Steak Land Kobekan. 於 www.tripadvisor.com -

#83.醃漬物| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

能夠進行醃製的食材,從動物肉品,如香腸、火腿等;到植物,如醃酸菜、梅干菜、鹹菜等;醬料類如醋、醬油等。不過,醃漬產品可分發酵和無發酵,香腸屬於無 ... 於 jibaoviewer.com -

#84.醃漬品 - 商品安全資料庫-食品-化粧品-醫材-生活用品

分類食品新聞 標籤剝皮辣椒, 梅干菜, 泡菜, 福菜, 糖醋蒜, 肉毒桿菌, 蘿蔔乾, 酸菜, 醃嫩薑, 醃漬品, 醬冬瓜, 醬菜, 雪裡紅, 黃麴毒素 發表留言. 搜尋關鍵字: ... 於 www.iqc.tw -

#85.醃漬品/罐頭 - 安心良食

鹽水區農會-蔥香肉燥(260g/罐) 白裏透紅-剝皮辣椒(苦茶油)-450g/瓶白裏透紅-剝皮辣椒(火辣)-450g/瓶清亮生態農場-麻油薑(200g/瓶) 於 www.safefood.com.tw -

#86.歐美罐頭、醃漬品- 商品介紹 - 展盈貿易有限公司

蕃茄製品、酸黃瓜、橄欖、歐美罐頭、醃漬品,應有盡有:切丁蕃茄、整粒去皮蕃茄、蕃茄泥、碎蕃茄、披薩醬、義大利麵醬、蕃茄沙司(蕃茄基底醬)、蕃茄配司(蕃茄糊)、 ... 於 www.grandglobal.com.tw -

#87.都市酵母.味蕾醃漬廠-蔬果漬 - CITY YEAST

透過觸摸食材、實驗食材開始,一場與蔬果食材米油鹽醬醋茶的體驗,滿足我們心靈,同時也擴大社區鄰居間的味蕾交流。 於 www.cityyeast.com -

#88.醃漬調理肉品 - 金家行運

醃漬 調理肉品 ; 買一送一【醃漬雞翅】噢耶墨西哥微辣(6入). NT$200. NT$400 ; 買一送一【醃漬雞翅】熱情美式水牛城(500G). NT$220. NT$440 ; 買一送一【醃漬雞腿排】歐嗨呦日 ... 於 www.kingjialucky.com -

#89.醃漬品

簡介一下 · 商家們 · Notebook在此 · 簡介一下 · 商家們 · Notebook在此 · $0.00 0 個項目. 購物車內無任何商品. 首頁 / 商品販賣內容 / 醃漬品 ... 於 mswetmarket.shop -

#90.醃癮手作りの漬物

醃菜除了為保存食物,流傳到近代,更成為破除季節限制的料理方式。食品原料通常有季節性,然而將蔬菜或其他食材加工之後,四季就都能吃得到了。 現代社會裡,醃漬 ... 於 942yanyin.weebly.com -

#91.醃漬品 - hocom.tw

台北十代商行設立於2004年,是專業食品批發商、食品原料供應商,食品批發營業項目包括:食品批發(食品材料)、烘焙材料(烘焙原料、烘焙食品)、西餐食材、早餐原料(早餐 ... 於 hocom.tw -

#92.專屬台灣醃漬的味道!台北寶藏巖「胭脂」保存食的宇宙裡覺知 ...

王琬萱說:「像品酒被打造成高級活動,其實你把漬物一字排開,也可以用視覺、嗅覺、味覺比較它們的差異性,可以和什麼食材搭配,品嘗就是一個訓練過程。」. 於 www.wowlavie.com -

#93.固定空氣污染源資訊系統原物料及廢棄物代碼表

成衣及服飾品製造. 31. 其他運輸工具製造 ... 080030 醃漬水產食品. 08 食品製造. 080031 冷凍豆類 ... 080078 食用油脂混合品或調製品(動植物混合油). 08 食品製造. 於 air.ksepb.gov.tw -

#94.為了「醃漬品」而辦的雜誌?飲食專家操刀的《Cured》專門誌 ...

據說當時美索不達米亞人為了在產季之外也有蔬菜可吃,便以醋醃製保存蔬菜。 by 美麗佳人編輯部. EDIT / Hannah TEXT、PHOTO / NOM magazine. 為了「醃漬品」而辦的 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#95.醃漬品 - 十代餐飲烘焙原料專業

Talatta 小鯷魚750g/Flat Anchovies in Olive Oil 規格:750g x 12 罐固形量:500g 產地:義大利Italy 商品介紹: 取自地中.. 歡迎詢價 ... 於 www.shi-dai.com.tw -

#96.愛吃醃漬品?北市蜜餞脫水蔬果4件不合格吃多恐呼吸困難

醃漬品 、脫水蔬果及蜜餞很多人都愛,但製作過程和保存過程是否安全常引人疑慮,臺北市衛生局針對市內便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發 ... 於 www.setn.com -

#97.國產生鮮醃漬肉品

國產生鮮豬肉一直是學校午餐團膳愛用的肉品,為求增加風味與午餐多樣化,肉品需要透過醃漬、加工過程,以增加其風味。但為節省加工時間且方便使用,故會請食材供應商 ... 於 www.cas.org.tw