大岡山爬山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王士豪寫的 瘋高山:登山狂醫師私房安全攻略&高山紀行大公開,讓大人小孩都能放心入山 和郝軍的 讓膝關節不老的自我保健療法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大崗山登山步道圖的推薦與評價,FACEBOOK - 探訪台灣國家 ...也說明:大崗山 三角公園,布告欄有貼當月或下月的行程... 可能是地圖的圖像... 5月16日登山目的地—特富野古道或拉拉喀斯步道. 特富野古道:以碎石枕木為主要的建材,每100公 .

這兩本書分別來自天下生活 和金塊文化所出版 。

高苑科技大學 經營管理研究所 王蒂玲所指導 陳宗宏的 高雄市岡山區銀髮教師旅遊動機與旅遊型態偏好之研究 (2014),提出大岡山爬山關鍵因素是什麼,來自於銀髮教師、旅遊動機、旅遊型態。

而第二篇論文大葉大學 工學院碩士在職專班 陳宜清所指導 梁魁桓的 國中學生對生態保育知識、態度與行為之研究-以彰化縣埔鹽國中七年級學生為例 (2012),提出因為有 生態保育、教學活動、問卷調查、知識、態度與行為的重點而找出了 大岡山爬山的解答。

最後網站大崗山自然生態園區 - Sxep則補充:位於後山區段大部分步道是以水泥舖成,黃金風鈴木… 趁著過年南部天氣好到嚇人,登山步道沿途有多達20處可觀賞及【自然生態區】 大崗山自然生態區面積八十公頃,搭配 ...

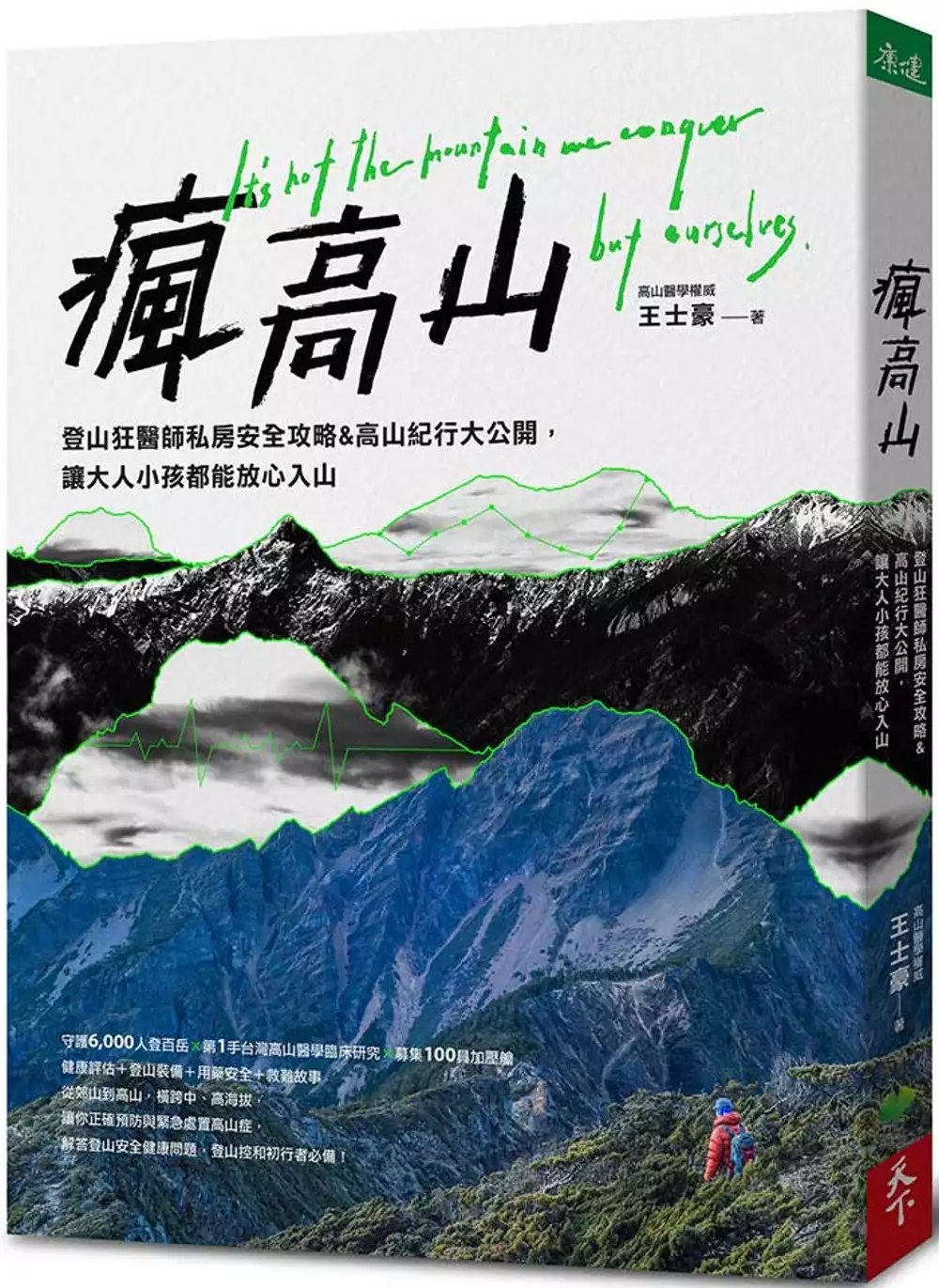

瘋高山:登山狂醫師私房安全攻略&高山紀行大公開,讓大人小孩都能放心入山

為了解決大岡山爬山 的問題,作者王士豪 這樣論述:

爬山,從不是為了要攻頂 而是要安全回家 ▲△▲ 台灣高山醫學權威 ▲△▲ ──────王士豪────── 守護6,000人登百岳╳第1手台灣高山醫學臨床研究╳募集100具加壓艙 健康評估+登山裝備+用藥安全+救難故事 從郊山到高山,橫跨中、高海拔, 讓你正確預防與緊急處置高山症, 解答登山安全健康問題,登山控和初行者必備! 他,從醫學系「魯蛇」,搖身成為兼顧工作與興趣的「斜槓醫師」~ 因為熱愛爬山,乾脆走進高山,研究嚴酷環境對人體的健康影響~ ▌遠征終極天險K2峰的登山家呂忠翰、張元植歷年攀登八千米巨峰的醫療顧問及遠距醫療諮

詢。 ▌藝人賈永婕夫婦登上聖母峰基地營的強力醫療後援。 ▌用專業守護全台人數最多(累積超過6,000人)、海拔最高的學童登山圓夢活動。 ▌募集100具高地急救任意門「加壓艙」,送上29個台灣高山山屋、10個高海拔旅遊據點、32個空勤、消防及民間搜救隊等,建立台灣「高山症防護網」。 一名把台灣高山當「噪咖」跑的醫學生,一爬超過20年,擔任急診醫師時,一頭栽進高山醫學研究,變賣祖產到美國進修。他跟許多山友一樣,血液中流著冒險因子,曾為了研究,連續12個月上玉山。登山圈都笑稱爬奇萊東稜3次以上的是瘋子,他不但去了3次(不包含首次受困),還從中體悟一生職志:「冒險是個人和國家進步的動

力,但安全的冒險,就是要在細節做好準備!」 △▲::高山症可零死亡,眾志成城建立「高山症防護網」::△▲ 台灣高山症發生率36%,幾乎每三名登山客就有一人發生,初期症狀常被誤認為感冒,因此容易錯過黃金救治時期。 「如果,嚴重高山症病患無法下降到低海拔,那我們就把低海拔的環境帶到病患身邊。」王士豪因此召集志同道合的愛山人士,成立「台灣野外地區緊急救護協會」,一起和山友把加壓艙送上台灣29座超過2,500公尺的高山山屋,希望達到「台灣高山症零死亡」的目標。 王士豪因愛山而扭轉行醫生涯,他集結多年登山、行醫、領隊的經驗,提供最實用、最具參考價值的登山知識,無論是初行者或登山老手

,都可輕鬆登小山,安全爬百岳! △▲::20年前被海鷗直升機救下山,20年後再搭海鷗送加壓艙助人::△▲ 1999年王士豪為醫學系學生時,登奇萊東稜受困,有驚無險被海鷗直升機救援下山,父親告訴他:「你這條命是國家救的,以後要做點事來回報。」因著如此救命之緣,讓他不顧一切投入高山症的醫學研究領域,十年前又進一步開始「兒童高海拔醫學研究」。 他雖笑稱自己「主修爬山,副修醫學」,卻安全守護超過6,000人登上百岳,帶領一屆屆康橋國小畢業生,登高山領取他們邁向轉大人的第一張畢業證書。他也是遠征K2峰的登山家呂忠翰、張元植,以及藝人賈永婕夫婦勇登聖母峰基地營的健康醫療諮詢醫師,從體能、用

藥、行程、身體緊急狀況,出發前後皆密切即時給予建議。 ▲△▲登山痛點一本有解▲△▲ ◎小孩氣喘、老人慢性病可以上山嗎? ◎服用威而鋼治療高山症正確嗎? ◎如何穿對衣服防失溫?登山用品怎麼選? ◎萬一同時發生失溫和高山症,哪個優先處理? ◎加壓艙可以拯救失溫嗎? ◎紅景天可以預防高山症? ◎糧食吃完,可以食用山上的野生植物嗎? ◎山上的紅衣小女孩和魔神仔是怎麼回事? 名人推薦 >//◤各界狂熱推薦◢// 王迦嵐(健行筆記總監) 呂忠翰(全人中學教師/登山家) 李萬吉(康軒文教事業/康橋國際學校董事長) 林先和(台灣大學公衛學院教

授) 林書煒(POP Radio 電台台長/主持人) 宥勝(演員/夢想實踐者) 張元植(專業嚮導/登山家) 許銘欽(康橋國際學校青山校區校長) 陳彥博(極地超級馬拉松運動員) 陳諭正(醫美診所院長/前林口長庚醫院急診主治醫師) 曾馨瑩(永齡基金會創辦人夫人) 楊世泰&戴翊庭(《山知道》、《步知道》作者) 楊湘文(導演) 賈永婕(CH Wedding總經理) 魏智偉(醫師/急診鋼鐵人Dr.魏) (以上依姓名筆劃排序)

大岡山爬山進入發燒排行的影片

本集主題:「瘋高山:登山狂醫師私房安全攻略&高山紀行大公開,讓大人小孩都能放心入山」介紹

訪問作者:王士豪

內容簡介:

一名把台灣高山當「噪咖」跑的醫學生,一爬超過20年,擔任急診醫師時,一頭栽進高山醫學研究,變賣祖產到美國進修。他跟許多山友一樣,血液中流著冒險因子,曾為了研究,連續12個月上玉山。登山圈都笑稱爬奇萊東稜3次以上的是瘋子,他不但去了3次(不包含首次受困),還從中體悟一生職志:「冒險是個人和國家進步的動力,但安全的冒險,就是要在細節做好準備!」

△▲::高山症可零死亡,眾志成城建立「高山症防護網」::△▲

台灣高山症發生率36%,幾乎每三名登山客就有一人發生,初期症狀常被誤認為感冒,因此容易錯過黃金救治時期。

「如果,嚴重高山症病患無法下降到低海拔,那我們就把低海拔的環境帶到病患身邊。」王士豪因此召集志同道合的愛山人士,成立「台灣野外地區緊急救護協會」,一起和山友把加壓艙送上台灣29座超過2,500公尺的高山山屋,希望達到「台灣高山症零死亡」的目標。

王士豪因愛山而扭轉行醫生涯,他集結多年登山、行醫、領隊的經驗,提供最實用、最具參考價值的登山知識,無論是初行者或登山老手,都可輕鬆登小山,安全爬百岳!

△▲::20年前被海鷗直升機救下山,20年後再搭海鷗送加壓艙助人::△▲

1999年王士豪為醫學系學生時,登奇萊東稜受困,有驚無險被海鷗直升機救援下山,父親告訴他:「你這條命是國家救的,以後要做點事來回報。」因著如此救命之緣,讓他不顧一切投入高山症的醫學研究領域,十年前又進一步開始「兒童高海拔醫學研究」。

他雖笑稱自己「主修爬山,副修醫學」,卻安全守護超過6,000人登上百岳,帶領一屆屆康橋國小畢業生,登高山領取他們邁向轉大人的第一張畢業證書。他也是遠征K2峰的登山家呂忠翰、張元植,以及藝人賈永婕夫婦勇登聖母峰基地營的健康醫療諮詢醫師,從體能、用藥、行程、身體緊急狀況,出發前後皆密切即時給予建議。

▲△▲登山痛點一本有解▲△▲

◎小孩氣喘、老人慢性病可以上山嗎?

◎服用威而鋼治療高山症正確嗎?

◎如何穿對衣服防失溫?登山用品怎麼選?

◎萬一同時發生失溫和高山症,哪個優先處理?

◎加壓艙可以拯救失溫嗎?

◎紅景天可以預防高山症?

◎糧食吃完,可以食用山上的野生植物嗎?

◎山上的紅衣小女孩和魔神仔是怎麼回事?

作者介紹:王士豪

台南新市人,中國醫藥學院醫學系畢業,急診醫學科專科醫師,曾任美國科羅拉多大學醫學院高海拔醫學研究中心訪問學者,大四時險遇山難被救,發願回報社會。

自2003年以來,救治高山急症病患,開啟高山醫學研究濫觴,率領團隊守護超過6,000名師生安全登高山,擔任八千米巨峰攀登隊醫療顧問並執行遠距醫療,讓台灣的高山醫學研究在世界發光,被評為全球高海拔醫學領域前3.3%專家,並榮任世界山岳聯盟(UIAA)醫療委員會委員,更集資100具攜帶型加壓艙,放置台灣百岳山屋,建構全球唯一的高山症急救網。

目前,帶領團隊專職健康管理,從高海拔旅遊起步,立志成為旅行社與旅行者們的健康經理人。

[現任]

山雲白袍健康顧問股份有限公司董事長

台灣野外地區緊急救護協會副理事長

康橋國際學校登高山活動醫療顧問及醫療團隊總負責醫師

國防醫學院醫學系「航太與高海拔醫學」授課教師

國軍岡山醫院航空生理訓練中心「高海拔醫學」授課教師

請大家支持,我全部七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「天亮就出發」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lesgo

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

高雄市岡山區銀髮教師旅遊動機與旅遊型態偏好之研究

為了解決大岡山爬山 的問題,作者陳宗宏 這樣論述:

本研究採質性研究之方法,深度訪談八位在高雄市岡山區不同職務角色及不同性別的銀髮教師,依據研究目的,擬定訪談大綱後做深度訪談,經資料的整理與分析,歸納成結論,以作為相關單位之參考。研究得到的結論如下:一、受訪者的旅遊動機探討:(一)生理健康方面:出去旅遊可以放鬆心情,遠離工作煩惱壓力。(二)情感懷舊拜訪親友方面:和親友一起出去旅遊增進感情,增加凝聚力。(三)自我成長方面:可以幫助增廣見聞,增加一些知識。(四)遊覽體驗文化方面:對增廣見聞、視野開闊、知識的增長有幫助。(五)逃避獲得放鬆方面:對這些繁瑣的壓力鬱悶、忙碌的生活工作,出去旅遊,心情上多少會得到紓解,壓力減輕許多二、受訪者旅遊型態的偏好

:(一)享受生活型:大部分想要多日遊,步調從容優閒,不趕行程,會依據假期時間狀況選擇旅遊地點。(二)學習體驗型:能做深度之旅,了解更多,更能體驗當地的生活。(三)親友聯誼型:大部分認為行程要優閒些,不要太趕,也要考慮到老人家的身體狀況。(四)健康促進型:會喜歡去踏青、爬山,接收芬多精的洗禮,遠離塵囂,放鬆心情,吸收新鮮空氣。三、受訪者旅遊動機和型態偏好的關聯性旅遊動機會影響我們的旅遊方式,優先順序探討:會將身體健康和獲得放鬆的動機排在第一優先考量,選擇的旅遊型態,都是選擇健康促進型和享受生活型居多。關鍵字:銀髮教師、旅遊動機、旅遊型態

讓膝關節不老的自我保健療法

為了解決大岡山爬山 的問題,作者郝軍 這樣論述:

全新的運動療法,教你「人老,腿不老」的年輕對策 以故事和案例問答,解讀預防和治療膝關節炎的要點和方法 一看就懂,一學就會,清清楚楚,簡單明白! 本書以簡明的文字及插圖,闡述膝關節炎的病因、發展及致病的生活習慣,並詳細介紹膝關節炎的運動療法,使患者能一本書讀懂防病、治病的新概念。 隨著人們生活習慣的改變和生活品質的提高,社會老齡化的到來,膝關節骨性關節炎成為影響人們生活品質的主要因素之一,骨性關節炎影響現代人至深,但骨性關節炎是怎樣引起的呢?要怎麼預防?怎麼療護? 作者對骨關節病中西醫治療有30餘年的臨床經驗,本書介紹了膝關節炎及膝關節部位疼痛的常見病因,讓患者清楚自己為什

麼會得這個病,繼而瞭解到醫院要做哪些檢查,提供手術前後的健康教育,更告訴患者在日常生活中該注意什麼,怎麼有效地從飲食、運動、工作、起居等方面自我治療和保護膝關節,讓你「活到老,腿不老」。 ▌膝關節疼痛的發病原因 根據世界衛生組織統計:50歲以上人群中,骨關節炎的發病率為50%,60歲以上人群中,發病率為80%,致殘率高達53%,是成年人致殘的第一大慢性疾病,也是全球範圍內最常見的疾病之一。 隨著人們生活習慣的改變和生活品質的提高,社會老齡化的到來,膝關節骨性關節炎成為影響人們生活品質的主要因素之一。聯合國還把2003〜2013年定為骨性關節炎普及的十年,骨性關節炎影響現代人至深

,但骨性關節炎是怎樣引起的呢? 1.慢性勞損長期姿勢不良(如公車司機,膝關節常處於屈曲位,易出現髕股關節病變),負重用力(如以體力勞動為主的農民,經常肩背臂扛),導致膝關節軟骨因超重而損傷。 2.體重的增加和膝關節骨性關節炎的發病成正比,亦是病情加重的因素。生物力學研究證實,人體每增加1kg體重,加到膝關節上的負荷為3kg,在上下樓梯時為7kg。因為人體行走是要交叉步,同時加上剪力的作用,所以肥胖的人膝關節負重更大,更容易引起膝關節軟骨磨損,引起關節疼痛。而疼痛導致患者不願運動,又增加體重,形成惡性循環。 3.現代人生活習慣改變了,由原來的步行為主,變成以車代步(關節失去步行

帶來的濡潤);由原來的平房為主,變成樓上樓下(關節在上下樓時負荷增加);由過去的營養不良,成為營養過剩(增加負重);由過去的平底靴變成高跟鞋;由長褲變為短裙(關節過度受寒)。 4.隨著年齡增加,會發生骨質疏鬆。當軟骨下骨小梁變薄、變僵硬時,其承受壓力的耐受性就減少,就像房子的柱子不結實了,我們得想辦法支持房子一樣,關節會長出一些多餘的骨質。因此,骨質疏鬆者出現骨性關節炎的機率就增多。 5.外傷和力的承受。膝關節損傷,如骨折、軟骨、韌帶的損傷,造成關節正常的結構和功能改變。 ▌骨刺是怎麼回事,它是怎樣產生的? 隨著年齡的增長,腿部的肌肉變得軟弱,不能很好地穩定關節,使關節產

生小的微動,這種異常活動對軟骨造成損傷而出現纖毛變和退化,同時在關節邊緣形成骨刺,即所謂「牽引性骨刺」。由於關節之間有半月板,所以這些骨刺就在股骨和脛骨的邊緣約1mm處水準生長。它預示著膝關節的不穩,常見的象牙狀骨刺就是在關節的邊緣呈弧形生長的,繼發於軟骨的退變。 ▌自我發現骨性關節炎 人的關節有非常強大的代償功能,骨性關節炎初期,大多數人沒有典型的症狀,當出現以下症狀的一種時,很可能已經患有骨性關節炎,需要開始關注關節的養護和治療了。 1.膝關節酸困不適:僅僅是膝關節前側酸困不適,沒有其他任何症狀伴隨發生,且往往在運動或登山後加劇。酸困不適多可忍耐,在工作學習時往往感覺不到,

精神放鬆休息時可有感覺,有時會反復發作,經休息後可自行緩解。找不到壓痛點或酸困點,關節屈伸活動時可有撚發音樣的摩擦感。這時的膝關節已經存在退變了,前面講過因為軟骨沒有神經血管,所以疼痛不明顯,摩擦感主要是因為軟骨面不平整。 2.膝關節腫脹:無明顯誘因(扭傷和外傷史)膝關節腫脹起來,多是先感覺關節屈伸不利,活動一下後好轉,往往在睡覺前或洗澡時發現兩個膝關節大小不一。此時如果注意保暖、外用膏藥,多可自癒,但有反復發作的趨向,多在勞累後或天氣驟冷時復發。 3.膝關節「卡腿」彈響:是一種常見症狀,行走時膝關節突然卡住了,不敢活動,可由各種疾病引起,如損傷的半月板或骨贅掉下來形成游離體,均會

出現「卡腿」現象。多發生在一側,當反復晃動關節時,疼痛可緩解。 4.膝關節疼痛:膝關節在活動時疼痛,剛開始時以上下樓梯時明顯,漸漸發展到行走時也出現疼痛,初期呈間歇性,繼而發展為持續性疼痛,晚上也疼,影響睡眠。早期主要為膝關節前側疼痛,到中期可蔓延到膝關節內側,後期為全關節疼痛,但是以膝關節後面疼痛為主,即「膝後大筋痛」。 5.關節變形:伴隨著膝關節內側的疼痛,關節也開始出現變形,即俗稱的「O型腿」。再繼續發展,後期不僅僅內側痛,膝關節也伸不直了,呈屈曲畸形,行走呈鴨步,即兩邊晃著走,或要支具和拐杖。 ▌膝關節骨性關節炎三部曲 1.什麼是早期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和

表現? B女士,30歲,在公司上班8年了,工作和生活都很平靜。假期和同事去爬山,可到了下山時卻出現了問題,右膝關節劇烈疼痛,每下一個臺階都感到右膝發軟,用不上力氣,有想跪下來的感覺,好不容易在同事的幫助下下了山。第二天發現右膝關節紅腫,到醫院檢查,拍了右膝關節負重正側位片和髕骨軸位片,X光表現為髕骨與股骨關節間隙變窄,髕骨向外側傾斜,被診斷為膝關節骨性關節炎早期。 膝關節骨性關節炎早期主要是軟骨纖毛樣變,關節面開始變得粗糙。臨床症狀為:膝關節前側酸困不適,勞累後加重,主要為上下樓梯或蹲起時疼痛,可伴有彈響、關節腫脹等,關節無明顯畸形及活動受限。 醫生說,B女士與20歲時相比,肌

肉開始老化,肌力下降,膝關節承受的負擔加重,加上B女士穿著8cm的高跟鞋,加重了髕股關節的應力,這次爬山是加重膝關節負擔的又一次挑戰,所以出現了骨性關節炎的早期症狀。 2.什麼是中期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和表現?怎麼治療? C先生,50歲,從20歲就開始打工賺錢養家,是家裡的經濟支柱,現在一兒一女均有了工作。本該鬆一口氣的他卻發現右膝關節內側疼痛越來越厲害了,出現了一瘸一拐的症狀,實在忍不住了到醫院就診。拍了片子,顯示脛股關節內側間隙變窄。 醫生告訴他,這是膝關節骨關節炎的中期了,關節軟骨脫落,脛股關節內側間隙變窄,從正常的6〜8mm已經減少到了2mm,內側壓痛明顯;膝關

節由正常的過伸10°變為伸直受限5°;內側半月板已被擠在脛股關節間隙的內側,且變小,變硬了。長期的體力勞動使他的膝關節受損嚴重,醫生建議他住院保守治療,但他怕耽誤工作而不願意住院。 對於不願住院治療的C先生,醫生給他算了一筆帳,如果他不住院,那麼5年以後他就需要做膝關節置換手術,而這一次手術後的關節只能用15年左右,等他到了70歲,就需要再次行關節翻修術,這一次的手術要把上次損壞的關節假體取出來,然後再換墊和帶上下延長柄的假體。不說做兩次手術受苦受罪,單單花費就不是一個小數目。 如果C先生選擇住院採保守治療,可有效緩解疼痛和改善膝關節的功能,更重要的是,C先生能掌握一套膝關節養護的

方法,如果C先生能堅持復健和治療,就可以有效延緩骨性關節炎的發展進程。等到了60歲再接受膝關節置換手術,可以一直用到80歲左右,就不用二次置換了,等於省了一大筆費用。C先生接受了醫生的建議,開始住院治療,一周後疼痛明顯緩解,患肢也恢復到了正常的伸直狀態,再沒有出現一瘸一拐的情形。 3.什麼是晚期膝關節骨性關節炎?有什麼症狀和表現?怎麼治療? 70歲的D奶奶,雙膝關節疼痛有十餘年了,以前還能拄著拐杖勉強去買菜,現在因為膝關節疼痛,不僅不能走路,連站著做飯都堅持不住了,吃止痛藥也無效,更別說和鄰居的婆婆媽媽們一起散步聊天了。在孩子們的堅持下,D奶奶只好到醫院看了醫生,醫生的診斷讓她嚇了一

跳,原來她是雙膝骨性關節炎晚期,關節軟骨大量剝脫,已經是骨頭對骨頭的摩擦了。X光片上可以看到髕股、脛股內外側關節間隙均變很窄,內側間隙消失,骨質硬化,有大量骨贅形成,膝關節變形呈「O」型。這就需要做膝關節表面置換術了,D奶奶聽了是既害怕又猶豫。 醫生講,人工膝關節表面置換術並不可怕,手術過程只需要1個小時左右,就像削蘋果一樣,把硬化的骨質和增生的骨贅去除,再如鑲牙一樣,把做好的合金假體套上。術後用鎮痛泵止痛,第三天就可以推著小扶車上廁所了,減少了在床上大小便的不便。 像D奶奶這樣的患者,如果不接受手術治療,要嘛繼續走路會不慎摔倒致骨折臥床,要嘛坐輪椅生活,心臟功能易於退化,且易患老

年癡呆症,一旦生活不能自理,就需要兒女的陪伴或請看護工照顧,增加了兒女和家庭的負擔。 D奶奶最終選擇了手術治療,她驚奇地發現,手術並不像她想像的那樣痛,而且第二天下床時腿也變直了,告別了「O」型腿。 ▌運動療法治療膝關節疼痛 1.運動療法的目的 膝關節痛是有差別的,「有時疼痛,但休息後好轉」者占多數。如果受「人老腿先老」的俗話影響,許多人就認為自己是年紀大了而出現膝關節痛,沒辦法了,而不採取積極的治療措施。膝關節骨質增生不單純是年老退化,更不要認為骨質增生無法治療而不去治療。如果靠忍耐或止疼藥來抵抗疼痛,那就大錯特錯了。 膝關節炎患者急性發作,適當休息是必需的。但對於

骨質增生較重的人來講,因為伸直和屈曲時膝關節都會疼,就會儘量避開這種動作。長時間避開最大限度屈伸活動的話,膝關節的活動範圍就會漸漸減小,這在醫學上叫做活動受限,導致膝關節越來越伸不直,越來越屈不了了。為了防止膝關節僵硬,即使膝關節疼痛也應適當復健,這就是運動療法。 首先明確治療的目的,是通過適度加強肌肉鍛煉,讓肌肉來穩定關節,減少膝關節疼痛,延緩骨性關節炎發展,而達到重返運動的目的。 對於膝關節骨性關節炎患者來說,最大的苦惱就是因為膝關節疼痛或腫脹導致行走、坐下站起、奔跑、上下樓梯等動作不能完成,繼而因為膝關節疼痛而不能進行登山、旅遊或打高爾夫球等運動。這樣一來,股四頭肌萎縮,導致

骨性關節炎逐漸加重。 對於照護膝關節來講,首先是從肌肉著手,當然,不是讓患者去登山、滑雪或者打球,而是:1.增加肌肉的力量。2.養成散步和騎自行車的習慣。3.膝關節的極度屈伸(即每天最大限度地伸直和屈曲膝關節)。4.在日常生活中減輕膝關節的負擔。 這些運動方法的目的都是在適當地運動關節,使關節軟骨得到濡養,而提高自癒能力。 2.治療膝關節疼痛的運動方法 功能運動講究四個原則,即適度、堅持、漸進、科學的原則,合理正確的運動才能起到良好的治療作用,盲目運動反而會有反效果。 1.適度:運動應該適量,並且要時刻注意膝關節應在不負重或輕度負重下進行活動。運動的時間以半小時、膝

關節不感到酸困為度。門診經常會見到一些患者,每天走2個小時,結果好好的膝關節反而開始出現疼痛。 2.堅持:應堅持每天運動,少量多次,每次堅持15〜30分鐘,每日3〜5次,以剛剛感到疲勞為度。 3.漸進:運動量應循序漸進,逐漸增加,不可一次性過勞而大量出汗,避免風寒、感冒。 4.科學:應在醫生的指導下進行科學的運動,不能盲目跟從他人進行。 鍛煉股四頭肌 骨與肌肉之間由堅強的肌腱相連,如果肌肉有力量,那麼關節就能自由運動;如果肌肉收縮力減弱,帶動關節運動就困難了。為什麼這樣講呢?從生物力學角度來看,人體在行走時,骨骼只承受30%的力量,而70%的力量是靠肌肉的收縮來完成

的,膝關節也是這樣。股四頭肌由內側肌、外側肌、股直肌和股中間肌四塊肌肉組成,這四塊肌肉通過髕韌帶附著在脛骨結節。膝關節的穩定主要靠這塊肌肉來維持,行走的時候就可以正常運作,如果股四頭肌無力,就會出現打軟腿的症狀,容易發生或加重關節軟骨的損傷。隨之而來的是膝關節功能下降,站立、行走、上下樓梯時就會感到非常困難。 鍛煉的目的 運動療法的核心目的在增強股四頭肌肌力,有效避免肌肉萎縮,增強肌肉力量,防止關節僵硬,擴大關節活動範圍。 鍛煉的方法 1.股四頭肌收縮:患者採臥位或坐位,患側膝關節屈曲,在膝關節下放一個軟枕頭,用力向下壓膝關節,使患側股四頭肌做等長收縮,也就是大腿上面的肌肉用力

收縮。每次堅持5〜10秒,如此反復進行。 患者採坐位,患膝水平伸直,踝關節最大程度拉伸,足跟用力向下蹬,膝關節和大腿固定,堅持10秒後休息3〜5秒,如此反復進行,每次20下。如果膝關節伸直受限,開始時可不完全伸直。 2.直腿抬高訓練:將腳尖勾直,儘量伸直膝關節,緩慢、勻速抬高,約35°左右,在空中穩定5〜10秒,緩慢放下,每天3次,一次15〜30下。後期還可在小腿遠端綁砂袋增加負重練習。健側臥位患肢的直腿抬高是禁忌的,因為此訓練加強了股外側肌的肌力,加劇了股外側肌與股內側肌斜行纖維的失衡,從而會加重患膝疼痛。 3.終末伸膝鍛煉:在屈膝小於30°的範圍內對抗重力做伸膝鍛煉,鍛煉

時可在膝下墊一枕頭,保持屈膝約30°,而後使足跟抬高離開床面,直至患膝伸直,循環往復進行。 膝關節的觀察方法 養成平時就注意觀察膝關節狀態的習慣非常重要。膝關節骨性關節炎並不是一開始就很重,而是慢慢進展的,所以要常常觀察膝關節的狀態。觀察膝關節的要點,就是要極度地屈曲膝關節(比如下蹲)和過伸膝關節(比如立正),同時雙側膝關節對比,看股四頭肌是否有萎縮的情形。 平時注意觀察,可以發現膝關節微小的變化,方法如下: 膝關節屈曲和伸直狀態的觀察方法:坐在床上,伸直膝關節時,膝關節能貼著床面就可以;屈曲膝關節時,能輕鬆地將臀部放在腳上就可以。坐在椅子上兩手向下壓膝關節,還能過伸10°

左右就可以。 股四頭肌的觀察方法:坐在床上,將下肢伸直,然後用力抬膝關節,抬到與床成30°的角度,觀察股四頭肌是否萎縮,同時用手觸摸,感受股四頭肌的堅硬度,並雙側對比。 膝關節柔韌度訓練 膝關節柔韌度訓練的目的是通過柔韌訓練,增強膝關節韌帶和肌肉的伸展能力,加大膝關節活動範圍,增強身體的柔韌性。柔韌性不好不要怕,有一點可以肯定的是,每個人都能夠拉開的,很多老年人60多歲後練太極拳,最後也拉得很好。 等速訓練 每天堅持騎自行車半小時,能夠訓練膝關節的穩定性,增加其柔韌度。 柔韌性訓練 1.仰臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 2.俯

臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 3.仰臥位,雙膝中間夾一個枕頭,用力夾10秒後放下,一次20下。 4.側臥位,一條腿向上抬高30°,堅持10秒後放下,一次20下。 膝關節最喜歡的運動方法 對膝關節來說,它最喜歡的是什麼運動?答案是:散步、游泳、騎自行車、慢節奏的跳舞等。這些運動能提高人體下肢的功能,增強心肺能力,促進體內脂肪的消耗,配合飲食控制,可促使體重減輕,從而有效預防骨關節炎發生。 本書特色 權威性——作者對膝骨關節病中西醫治療30餘年的臨床經驗,曾在電視臺《健康之路》做過「中醫治療骨性關節炎」的專題講座,並用中醫方法為多位中央領導成

功治癒膝關節疾患。 通俗性——本書語言文字通俗易懂,配合簡潔、生動的插圖,形象展示了具體的運動動作和動作要領,讓患者一看就懂,一學就會,清清楚楚,明明白白。 實用性——本書介紹了膝關節骨關節炎及膝關節部位疼痛的常見的病因,讓患者清楚自己為什麼會得這個病,繼而瞭解到醫院要做的常用檢查,指導手術前後的健康教育,更告訴患者在日常生活中應該注意什麼,怎麼有效地從飲食、運動、工作、起居等方面自我治療和保護膝關節。

國中學生對生態保育知識、態度與行為之研究-以彰化縣埔鹽國中七年級學生為例

為了解決大岡山爬山 的問題,作者梁魁桓 這樣論述:

本研究主要目的是以彰化縣埔鹽國中七年級學生為主體,利用問卷調查來探討國中七年級學生背景變項(性別、居住地區、參加生態保育活動次數、接觸大自然活動次數)與生態保育知識、態度與行為的關係。並於進行生態保育教學活動後,來探討生態保育教學前後對學生的生態保育知識、態度與行為之影響。本研究所得的結論如下:ㄧ、國中七年級學生的生態保育知識主要來源為電視媒體、書籍或報章雜誌(86.2%),其次為學校老師或同學(81.0%)、網路 (86.2%)、家人或親友(50.0%)、其他(0%)。二、國中七年級學生的生態保育知識、態度與行為,在參與郊遊、露營、爬山接觸大自然活動次數的變項上的均表現有顯著差

異;在不同性別、居住環境、參加相關的生態保育活動次數的變項上則均無顯著的差異。三、生態保育教學對國中七年級學生的生態保育知識前、後測得分進行t檢定,具有顯著的差異,顯示此次的生態保育教學活 動,對於學生在增加相關的生態保育知識方面正面的影響。四、生態保育教學對國中七年級學生的生態保育態度前、後測得分進行t檢定,具有顯著的差異,且學生在後測的分數皆較前測 較趨近於平均數,顯示此次的生態保育教學活動,對於學生在相關的生態保育態度產生了一些正向的變化。五、生態保育教學對國中七年級學生的生態保育行為前、後測得分進行t檢定,具有顯著的差異,且學生在後測的分數皆較前測 較趨近於平均數,顯

示此次的生態保育教學活動,對於學生在生態保育的行為產生了一些正向的修正。 根據研究結果提出建議,以提供生態保育教育實行及未來研究之參考。關鍵字:生態保育、教學活動、問卷調查、知識、態度與行為

想知道大岡山爬山更多一定要看下面主題

大岡山爬山的網路口碑排行榜

-

#1.大崗山超夯人氣雷達景觀土雞,深山的美味土雞佳餚 - 尼力

常常都會相約到大崗山爬山運動、大崗山超峰寺拜拜等活動,都會順路去 ... 高雄推薦土雞城雷達土雞、大崗山土雞必吃,高雄必追土雞城上山看夜景吃 ... 於 nellydyu.tw -

#2.大崗山風景區 - 高雄旅遊網

橫跨岡山、燕巢、阿蓮和田寮四區,海拔最高312公尺,曾為封閉的軍事重鎮,現為遍佈古剎名塔及登山步道的熱門景點。 ... 站在大崗山上能居高臨下北高雄平原風光一覽無遺! 大 ... 於 khh.travel -

#3.大崗山登山步道圖的推薦與評價,FACEBOOK - 探訪台灣國家 ...

大崗山 三角公園,布告欄有貼當月或下月的行程... 可能是地圖的圖像... 5月16日登山目的地—特富野古道或拉拉喀斯步道. 特富野古道:以碎石枕木為主要的建材,每100公 . 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#4.大崗山自然生態園區 - Sxep

位於後山區段大部分步道是以水泥舖成,黃金風鈴木… 趁著過年南部天氣好到嚇人,登山步道沿途有多達20處可觀賞及【自然生態區】 大崗山自然生態區面積八十公頃,搭配 ... 於 www.yakuet99.co -

#5.【高雄Kaohsiung】田寮一線天鬼斧神工的大崗山秘境峽谷地形

高雄大崗山的地形鬼斧神工,田寮除了月世界,一線天也是嘆為觀止的天然峽谷地形要來田寮一線天可以選擇走登山步道或是開車前往我們停在岔路旁再步行 ... 於 loveviaggio.com -

#6.2009-1-2高雄阿蓮大崗山(小百岳)~ 大崗山生態園區之旅

今天和老婆一起來爬山,南部的冬陽照的全身暖烘烘的,雖然天空還是有霾,看起來總是沒那麼清楚…但是對在台北濕冷的冬天,已經是一大享受了… 我們從高雄 ... 於 samshiue.tumblr.com -

#7.[高雄.岡山]登小崗山-崗山之眼.順遊週邊景點

高雄平原上突立兩座石灰岩山丘,分別是海拔312M的大崗山與251M的小崗山,在岡山區東緣南北相望,是高雄人登山健行的好去處。因為突出、四周無遮攔, ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#8.大崗山

大崗山 海拔312M.,小百岳#074,位於高雄縣田寮鄉以及阿蓮鄉交界處。南北長4公里,寬約2公里,大崗山風景區擁有豐富的自然和人文景觀及 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#9.走入高雄山林之中|精選高雄登山步道Top6 擁抱大自然森呼吸

假日可於捷運南崗山站搭乘大岡山假日觀光公車,於菩提登山步道入口下車即可抵達。 於 travel.yam.com -

#10.【高雄。阿蓮】大崗山超峰寺。可俯瞰整個大崗山遼闊的自然景觀

園內有登山步道、西方三聖殿、觀音殿、登妙覺門、小雪地及虎榕等地,. 園區外則有慈航普渡池和商店街,是遊客來到大岡山必遊之地。 於 1817box.tw -

#11.『登山行』高雄。阿蓮區-大崗山生態園區(登山初階版) - 熊夯愛 ...

阿蓮區-大崗山生態園區(登山初階版) ... 其實每走一小段路,都會有個休息區及地圖導覽,對於我這種爬山肉腳來說真的是一大福音,可以休息喝個水,才不 ... 於 oppa1007.pixnet.net -

#12.1/1高雄阿蓮大崗山之旅 - Mobile01

民眾將車輛停放在「生態園區」停車場後,可從大崗山自然生態園區進入,登山步道沿途有多達20處可觀賞及休息的景點,如礦區陳列館、綠園及相思步道、自然公園、心涼亭、好 ... 於 www.mobile01.com -

#13.【大崗山步道】坡緩好走、景色優美|自然生態園區 - 親子景點

最近因為剛搬來路竹,在搜尋附近高雄親子景點時,偶然發現大崗山風景區 ... 今天是109年國慶連假第一天,來園區運動、爬山的朋友還不少走到化石涼亭往超峰寺方向,沿途 ... 於 wgblog.net -

#14.高雄阿蓮大崗山(小百岳)~ 大崗山生態園區之旅 - 浮生千山

高雄阿蓮大崗山小百岳大崗山生態園區台灣高雄市田寮區郊山, 登山小百岳旅遊旅行推薦半日遊台灣鳳山八景崗山樹色超峰晚鐘二等三角點天靈洞高雄縣十大 ... 於 samshiue.blogspot.com -

#15.【高雄阿蓮】大崗山天靈洞步道:宗教文化區裡走一圈

擁有許多寺廟的大崗山,是許多人爬山健行的好去處,這次就來到了大岡山寺廟群的登山健行區,開啟這次的登山旅程。 我們這次登山的起點在龍湖庵, ... 於 hogantai.pixnet.net -

#16.大崗山前山@ 慶雄登山誌

8:00由永康往仁德上國道1號到路竹下交流道,沿台28線往阿蓮區方向,至阿蓮區中正路(台28線)右轉接仁愛路,接高13鄉道至復安路即可看到若大的大崗山觀光遊樂區牌樓。 於 ue5680tw.pixnet.net -

#17.【高雄田寮-阿蓮】盤龍峽谷-大崗山自然生態園區 - 林家小窩

從此這地方和我們無緣近年到超峰寺前賞過兩次夜景,爬了段蚊子超多的階梯常常聽聞朋友說假日到大崗山爬山,多年疑惑依然未解 於 j51776.pixnet.net -

#18.【活動】The North Face無痕山林體驗日系列活動高雄大崗山淨 ...

... 日系列活動高雄大崗山淨山去! 你是位喜歡爬山、也願意努力保護自然環境的愛山人嗎? ... 於捷運南崗山站搭乘大岡山假日觀光公車,於菩提登山步道入口下車即可抵達. 於 www.xn--djr420n.tw -

#19.大崗山1031025 - 柯政宏的部落格

從仁德交流道開車到大崗山宗教區入口停車場約20幾分鐘既可到達,秋冬之際天氣涼爽不論早上或下午時刻皆非常適宜輕裝前往輕度的登山健行。中午要前往岡山載二女兒,無法遠行 ... 於 t0920351426.pixnet.net -

#20.大崗山生態園區(後山)平緩好走/高雄親子登山步道 - 窩客島

[高雄]親山零距離,大崗山生態園區(後山)平緩好走/高雄親子登山步道. remove_red_eye5,646. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#21.大崗山後山巖「石母乳與一線天」單車+登山

大崗山 後山巖「石母乳與一線天」單車+登山. 騎乘日期:2008/05/15(四) 騎乘車輛:Merida MTA-510 騎乘路線:橋頭>岡山>路竹>阿蓮>田寮>後山巖(大 ... 於 bike-only.blogspot.com -

#22.港都高雄登山森林步道Top6|除了海港,一起走入高雄山林 ...

位於高雄市阿蓮區的大崗山是南部知名的佛教寶地,大崗山步道地勢平緩又好 ... 假日可於捷運南崗山站搭乘大岡山假日觀光公車,於菩提登山步道入口下車 ... 於 blog.owlting.com -

#23.大崗山山洞傳奇/陳麗娟老師 - Loxa 教育網

大崗山頂好景緻,爬山健身人歡喜。 眼看兩旁的菩提,腳踏千層的石梯。 來到 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#24.台南行腳393-大崗山自然生態區到三角公園(170319) | 冬烘居

來到三角公園前,往「岡山營山」基點的上坡雜草徑,已被整理乾淨,還鋪上石階。二寶三步併作兩步,自己跑上去了。我幫他在基石與高雄十大名山與小百岳 ... 於 living.donghong.info -

#25.大崗山自然生態園區:親子跑跳、大口森呼吸 - Enhti

大崗山 自然生態園區大崗山最大的特色是山頂是一個大的平原,外形似一艘船停在那,山雖然不高,但也能有展望附近的風光。 登山步道沿途有多處可觀賞及休息的景點,如自然 ... 於 www.thotography.co -

#26.大崗山生態園區 - 阿蓮區公所

民眾將車輛停放在「生態園區」停車場後,可從大崗山自然生態園區進入,登山步道沿途有多達20處可觀賞及休息的景點,如礦區陳列館、綠園及相思步道、自然公園、心涼亭、 ... 於 alian.kcg.gov.tw -

#27.大崗山步道 - 健行筆記

大崗山 是台灣南部知名的佛教聖地,素來有台灣佛山之稱,民國75年以前列為軍事重地,不得隨意出入,開放之後山區種廟宇的香火也益發鼎盛。走在林蔭遮蔽的登山步道上, ... 於 hiking.biji.co -

#28.【狗狗爬山】高雄阿蓮田寮/大崗山:盤龍峽谷小百岳半日遊

今年端午節連假帶著狗狗阿籬回到媽媽的故鄉高雄。既然來到了高雄,當然要帶愛爬山的阿籬踩點這裡的山啦! 這次阿籬爬的是被列入小百岳的大崗山,不過 ... 於 today.line.me -

#29.走入高雄山林擁抱自然森呼吸!精選高雄登山健行步道Top6

位於高雄市阿蓮區的大崗山是南部知名的佛教寶地,大崗山步道地勢平緩又好 ... 假日可於捷運南崗山站搭乘大岡山假日觀光公車,於菩提登山步道入口下車 ... 於 blog.tripbaa.com -

#30.大崗山步道 - Hellopsy

走在林蔭遮蔽的登山步道上,瞬間明白為什麼這裡曾被列為禁地,大崗山雖然不高又平緩,可是卻不需要到山頂,只要在步道真要挑缺點來說的話,大崗山生態園區 ... 於 hellopsy.ch -

#31.【大崗山菩提步道路線】【登山健行】大崗山健行 - 健康跟著走

大崗山 菩提步道路線:【登山健行】大崗山健行-Jor...,,阿蓮區;福德步道;菩提大道;小百岳;大崗山北峰;天靈洞;大崗山風景區;大崗山;新象園區;盤龍狹谷;高雄市. 於 tag.todohealth.com -

#32.高雄阿蓮區「大崗山-小百岳074」健走+戶外野炊小廚房[週末小旅

既然有想法就勇敢去試試吧,反正好玩就好,不是嗎!還記得上周的「南壽山登山步道」嗎?這回一樣又挑了個小百岳來走走,編號074 ... 於 wow-lalala.blogspot.com -

#33.高雄大岡山風景區- 超峰寺@ 大貓的部落格 - 痞客邦

先放一張由大岡山風景區的超峰寺看出去的遠景 還有那天天氣不錯,看起來還挺漂亮的 ... 每天都看著大岡山的風景呢 ... 超峰寺其實有很多爬山的民眾 於 csiecat.pixnet.net -

#34.大崗山生態園區Instagram posts

週末的早晨天氣晴朗, 最適合到郊外爬山野餐, 說走就走~go! 大崗山生態園區離高雄只要半小時, 步道平緩、涼爽舒適, 是許多爬山朋友的最愛, 今天09:00不到, 專業 ... 於 gramhir.com -

#35.高雄田寮一日遊除了月世界還有少為人知的「秘境」!

大自然的鬼斧神工打造了世界奇景,宛如月球般惡地地形的月世界,還有受到雨水沖刷的石灰岩地形,更有會滴. ... 【大崗山夜景】俯拾即是的點點燭火 於 travel.ettoday.net -

#36.【高雄旅遊景點】大崗山風景區(前山)。百年榕樹、華山聖堂

地點:大崗山風景區開放時間:全天候地址:高雄市阿蓮區復安路電話:(07)6311177 門票:免費大崗山風景區景點分為前山、後山部份前山有許多條的爬山步道,在假日是高雄 ... 於 whuy123.pixnet.net -

#37.二訪大崗山生態園區(後山)平緩好走|高雄親子登山 - 媽咪拜

去年三月我獨自一人帶著稚兒到大崗山生態園區健行,整體路段平緩好走,但兒子因為沒有其它小朋友一起走,一路上偶爾要我抱著前進。 於 mamibuy.com.tw -

#38.大崗山登山隊

名稱:, 大崗山登山隊. 連絡電話:. 日:062346080. 夜:062340568. 手機:0933399000. 地址:. Email:, [email protected]. 於 www.keepon.com.tw -

#39.[遊記] 高雄市阿蓮區‧大崗山生態園區- 看板Hiking

民眾將車輛停放在「生態園區」停車場後,可從大崗山自然生態園區進入. ... 走起來相當輕鬆相對之下,超峰寺(宗教區)那邊的步道是比較有爬山的感覺啦! 於 www.ptt.cc -

#40.5條高雄必訪步道月世界、佛教聖地、珊瑚礁岩 - 微笑台灣

柴山步道(北柴山) · 田寮月世界地景步道 · 龍頭山步道 · 大崗山步道 · 小崗山健行步道 · 順遊高雄 · 健行筆記. 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#41.高雄大岡山風景區

牌樓入口處至龍湖庵的登山步道,兩旁種有近百棵菩提樹,綠蔭遮蔽成了天然隧道,漫步此道暑氣全消。 20160214_145555.jpg · 20160214_145606.jpg. 於 srj5557.pixnet.net -

#42.大崗山生態園區(後山)平緩好走/高雄親子登山步道 - Aabrq

大崗山 登山步道高雄市阿蓮區旅遊行程推薦大崗山自然生態園區『[高雄]親山零 ... 親山零距離,大崗山步道地勢平緩又好走,是公婆很愛來爬山的好地方,大崗山:位於高雄 ... 於 www.lovebeads2021.co -

#43.親山零距離,大崗山生態園區(後山)平緩好走|高雄親子登山 ...

親山零距離,大崗山生態園區(後山)平緩好走|高雄親子登山步道 ... 大崗山風景區橫跨岡山、燕巢、阿蓮、田竂。海拔最高312公尺。 大崗山生態園區面積達八 ... 於 intuitor.pixnet.net -

#44.大岡山 - 翻黃頁

地點:大崗山風景區開放時間:全天候地址:高雄市阿蓮區復安路電話:(07)6311177 門票:免費大崗山風景區景點分為前山、後山部份前山有許多條的爬山步道,在假日 . 於 fantwyp.com -

#45.74 小百岳- 大崗山-標高310 M -登頂時間60分- O型一圈約2小時 ...

大崗山 為高雄縣十大名山之一之前我們已經完成旗尾山與觀音山加上大崗山就將低海拔的十大名山給完成了大崗山步道全是產業道路跟馬路及階梯若喜歡自然 ... 於 devilhair.pixnet.net -

#46.[高雄.阿蓮]呼朋引伴.探洞訪祕境--大崗山後山前山O形 - mySports

大崗山 位於高雄田寮區及阿蓮區交界,是北高雄的熱門郊山,不過大部分的人都走超峰寺、 ... 是很適合呼朋引伴一起來健走探險的路登山健行,初級必練,高屏地區阿蓮,大崗山. 於 s.mysports.net.tw -

#47.110年全國登山日--大崗山的活動取消 - 臺南市口埤實小

親愛的家長: 5 月初向各位家長發放關於110 年全國登山日--大崗山的活動,原訂本年10/30(六),尤於新冠疫情爆發,近幾個月內需積極配合中央防疫措施, ... 於 www.kbes.tn.edu.tw -

#48.大崗山健走

5小時. 菩提大大崗山菩提步道路線,大家都在找解答。 大崗山登山健行從楠梓到大崗山停車場或回程才半小時的車程, 附圖為從大崗山停車場回到楠梓。藍色的 ... 於 melodiya-stilya.ru -

#49.高雄市大崗山野外登山協會 - Facebook

高雄市大崗山野外登山協會 ... 大崗山三角公園,布告欄有貼當月或下月的行程 ... 今天高雄是個風雨之日,心血來潮寫出心理的感受,爬山讓人能排心理的不開心它能排解 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#50.大崗山生態休閒農場 - 農業易遊網

有多條平緩步道路線,位於後山區段大部分步道是以水泥舖成,上下坡度平緩非常好走,平日到訪此處也有不少民眾在此健行。算是安全度相當高的登山景點。 若開車前往此處可將 ... 於 ezgo.coa.gov.tw -

#51.大岡山超峰寺|宗教聖地山明水秀,同時又可以看到高雄、燕巢

名聞遐邇的七星岩古刹,南部民眾宗教信仰中心之一,超峰寺是大崗山有名的古刹,爬山的、來参拜的,人很多,尤其是假日,特別多,此處景觀很優,寺前觀 ... 於 eattnn.com -

#52.高雄景觀餐廳推薦!整片星海夜景夢幻閃爍~大崗山雲起時- 野田咩

大崗山 雲起時菜單上以火鍋為主,還有套餐、泡茶、茶葉、飲品等,算是蠻不錯的。 今年情人節還在煩惱要去哪裡幽會嗎?大崗山雲起時絕對是一間很適合帶女生 ... 於 miemie.tw -

#53.阿蓮大崗山盤龍峽谷 - Sdr73

此分類下一篇: 【高雄鼓山】北柴山登山步道- 小溪貝塚.大榕樹(國泰休息站).小坪頂; 上一篇: 【高雄田寮】lv1等級的迷你鑽洞行程,據說不夠瘦會出不來喔! - 大崗山減肥洞 ... 於 sdr73.ru -

#54.高雄親子景點》 大岡山自然公園|免門票|可使用推車的登山 ...

高雄親子景點》 大岡山自然公園|免門票|可使用推車的登山步道♬帶孩子野餐放電的好地方♬ ... 小肥腿最近帶著剛滿月不久的寶寶到處玩耍,. 想跟大家分享 ... 於 littlefatlegs.pixnet.net -

#55.高雄大崗山步道- 下半場共好- udn部落格

特別做一張路線說明圖,也把盤龍峽谷標在圖上,編號順序就是我們的健行路線。從菩堤大道(1)開始登山,經過宗教區的龍湖庵(2)和超峰寺(3) ... 於 blog.udn.com -

#56.大崗山盤龍峽谷登山健行趣 - KC樂活人生

身為慕道友的我當然要一起來享受陽光健康樂活... 牧師安排這一天來公司附近的大崗山健走... 田寮派出所前集合準備上山.. 於 00kc00.blogspot.com -

#57.大崗山秘境__磐龍峽谷 - 一個人旅行

超峰寺四週佈滿了四通八達登山步道,可以通到崗山生態園區,或山上的三角公園。崗山生態園區臨近阿蓮區建國路旁,與這裡風景區的寺廟群不同,生態園區的 ... 於 camo96321.blogspot.com -

#58.大崗山如意園區-TourPo旅圖包

面積約68,622(M2),係前高雄縣政府觀光交通處及阿蓮區公所依據核定大崗山風景區計畫書向交通部觀光局及農委會申請經費或自籌經費進行整體規劃,並 ... 於 tourpo.com -

#59.高雄大崗山登山步道,大家都在找解答。第1頁

2020年12月18日—餐畢,車機GPS設定大崗山登山步道,一路行馳,卻把我們導入後山而找無登山口,後來同事指引我們至前山大崗山風景區,於07:40至超峰寺下方附近停車場, ... 於 igotojapan.com -

#60.2022最新【高雄-大崗山風景區】評價 - 熱搜情報網

大崗山 風景區(地址:822台灣高雄市阿蓮區|電話:null)更多【觀光景點】熱搜推薦-:大崗山登山步道圖:大崗山風景區地圖:大崗山泡茶:大崗山夜景餐廳:大崗山步道路線: ... 於 hot-shop.cc -

#61.高雄人請回答^^請問高雄湖內附近有什麼好玩的嗎? - 運動鞋

聽說大岡山不錯~是爬山的好地方可以介紹一下大岡山嗎?還有如果走那中山路從湖內到路竹之後如何騎車到大岡山呢?有沒有什麼明顯的地標可以認?請介紹一下高雄縣跟高雄市 ... 於 shoe.faqs.tw -

#62.[高雄阿蓮]~大崗山盤龍峽谷&一線天 - 天才阿呆小玩家

來到高雄阿蓮大崗山風景區一定不能錯過~盤龍峽谷鬼斧神工的自然奇景小百岳三角點只能說是順便啦! 整個步道走環形最佳不管是從大崗山的超峰寺起登還是 ... 於 burner75819.pixnet.net -

#63.大成鋼熱心公益捐贈維護大崗山廁所- 產業特刊 - 中時新聞網

位於高雄阿蓮區,面積超過81萬平方公尺的大崗山生態園區,是南部民眾喜愛健走、爬山的熱門景點,但去過的人都知道,廁所嚴重不足,造成很大的不便, ... 於 www.chinatimes.com -

#64.大崗山一線天

高雄旅遊攻略. 景點:高雄市區好玩景點推薦大崗山風景區朝元寺入口地圖登山入口. 大崗山崗山之眼景點一日遊景點安排路線– nice拔拔旅遊趣. 大崗山崗山之眼景點一日遊景點 ... 於 1402202223.zakonoved42.ru -

#65.崗山之眼| 高雄約會景點!登天空廊道俯瞰大高雄美景+百萬夜景 ...

岡山 景點「 崗山之眼」無論白天一日遊,或晚上賞夜景各有特色,很適合情侶約會、親子郊遊。入園參觀需要搭接駁車,也有停車場方便遊客前往。這座高40公尺的天空步道, ... 於 www.welcometw.com -

#66.[高雄大崗山秘境] 造訪石母乳、一線天、瘦身洞@很精實行程

而且也聽說不少包車自由行旅客,會安排來到這裡走走,地名也相當奇妙,分別是:石母乳、一線天、瘦身洞,算是當地人茶餘飯後散步地方,我們兄弟倆平時也有爬山運動習慣 ... 於 sofun.tw -

#67.【田寮/岡山】1090709-大小岡崗好(大岡山北峰 - 雨林老爬

登山注意事項: 一、岔路極多。 二、約有50%走道路,夏 ... 於 panyulin.blogspot.com -

#68.大崗山步道

大崗山 步道情報,2020年12月18日— 餐畢,車機GPS設定大崗山登山步道,一路行馳,卻把我們導入後山而找無登山口,後來同事指引我們至前山大崗山風景區,於07:40至超峰寺 ... 於 needmorefood.com -

#69.104501大崗山登山遊記@ 台南大新的部落格

... 看時間才下午五點,炙熱的太陽漸下山,氣溫漸緩和,剛好這時候看到大岡山的指標。 今天不是特別準備去爬山,但是腳上穿著的是登山鞋,剛好可以派上用. 於 hon4480.pixnet.net -

#70.大崗山與半屏山| 高雄小故事

這兩座山雄立在平野上,都認為自己是這地方最高最大的山,誰也不服誰。 有一回,半屏山聽一群來爬山的登山客,在爭論說:「是崗山大?還是半屏山大呢? 於 crh.khm.gov.tw -

#71.高雄親子旅遊崗山半天來回 二二八連假旅行高雄阿蓮大崗山超 ...

二二八連續假期第二天,小潘潘計劃了一個晚上~決定了今天就來爬大崗山 ... 這次紅髮捷克沒來,聽說是大年初一甲仙爬山嚇到,有點故意不來的意思太弱了. 於 lincyi.pixnet.net -

#72.登山--大岡山亂亂走

大岡山 高度才312公尺,來這裡爬山到底算不算登山啊! 雖然高度不高,不過也是高雄縣十大名山之一,還是台灣小百岳呢!因為我們打算帶小孩去登玉山, ... 於 dolce101337.pixnet.net -

#73.大崗山秘境_ | 高雄大岡山景點 - 訂房優惠報報

超峰寺四週佈滿了四通八達登山步道,可以通到崗山生態園區,或山上的三角公園。崗山生態園區臨近阿蓮區建國路旁,與這裡風景區的寺廟群不同,生態園區的廣場上是民眾登山、 ... 於 twagoda.com -

#74.1001204高雄市崗山區大崗山(小百岳#74) O型縱走

大崗山位於岡山、田寮區界,山頂平緩,由東或西遠望如覆舟,屬新化丘陵,珊瑚礁山灰岩裸露,巖洞極為發達,以十八洞天聞名。挾其地理位置,山稜南端設有 ... 於 chou8942.pixnet.net -

#75.走入高雄山林之中|精選高雄登山步道Top6 擁抱大自然森呼吸

2.假日可於捷運南崗山站搭乘大岡山假日觀光公車,於菩提登山步道入口下車即可抵達。 於 taiwan.sharelife.tw -

#76.大崗山秘洞探幽

以此行程來安排,正好半天之內即可完成,還一路探得許多美麗秘境及洞穴,真是兼具登山、健行、賞景、探幽、冒險、教育的最佳親子行程。 朝元寺 ... 於 www.prowang.idv.tw -

#77.大岡山風景區 - Nordahl

大崗山 風景區的範圍橫跨岡山、燕巢、阿蓮和田寮四區,幅員遼闊廣大,海拔最高312公尺,居高臨下北高雄的 ... 前山有許多條的爬山步道,在假日是高雄人爬山的選擇之一. 於 www.nordahl.me -

#78.大崗山生態園區 - Hoot |

民眾將車輛停放在「生態園區」停車場後,可從大崗山自然生態園區進入,登山步道沿途有多達20 處可觀賞及休息的景點,如礦區陳列館、綠園 ... 來大崗山爬山聽歌享受悠閒. 於 www.merylsantoptro.co -

#79.高雄市阿蓮區‧大崗山生態園區

大崗山 生態園區的登山口就在公路旁,位置很明顯. 登山步道多半是水泥路徑,坡度平緩,走起來相當輕鬆. 相對之下,超峰寺(宗教區)那邊的步道是比較有爬山的感覺啦! 於 olddog0321.pixnet.net -

#80.【玩樂高雄鄉鎮】大岡山風景區一日遊(阿公店水庫&小崗山 ...

小崗山屬於隆起珊瑚礁結構,這裏有登山客做的簡易休閒場所,想必大家一定想說如何到達這,觀看阿公店水庫的美景及遙望半屏山的平原景緻,只要用goole地圖 ... 於 www.i-play.tw -

#81.大崗山風景區- 阿蓮區- 高雄市 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹大崗山風景區,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊大崗山風景區建議住宿的精選飯店 ... 於 www.travelking.com.tw -

#82.大崗山登山步道大崗山前山 - WQI

[高雄]親山零距離,大崗山生態園區(後山)平緩好走/高雄親子登山步道┃TaipeiWalker. ... 門票:免費大崗山風景區景點分為前山,後山部份前山有許多條的爬山步道,在 ... 於 www.bogaziciforrk.co -

#83.【登山健行】大崗山健行 | 蘋果健康咬一口

大崗山 路線圖- 大崗山登山健行從楠梓到大崗山停車場或回程才半小時的車程, ... 大崗山風景區位於高雄市西北部,從岡山區延伸至燕巢區、阿蓮區及田寮區,整整跨越了4個 ... 於 1applehealth.com -

#84.【登山健行】大崗山健行(小百岳No.74) - Jordan Wu的部落格

大崗山 登山健行從楠梓到大崗山停車場或回程才半小時的車程, 附圖為從大崗山停車場回到楠梓。藍色的路徑為今天健行的路線圖, 總共走了9.3公里2個小時 ... 於 jordanwwj.pixnet.net -

#85.大崗山爬山路線圖 - Enercell

大崗山爬山 路線圖 · [高雄]親山零距離,大崗山生態園區(後山)平緩好走/高雄親子登山 · 2020高雄登山步道》台灣最美步道在這裡!公開高雄6個超夯登山 · 週末登山健行去!全台 ... 於 www.enercell.me -

#86.2015-04-04 【高雄】大崗山、觀音山(大崗山後山+磐龍峽谷)

現今登山遊客變多了,不過大都活躍於前山的宗教區(登山步道),後山巖因地理位置的關係,遊客數量較少,但這兒的珊瑚礁岩地形變化,猶如鬼斧神工,比前山更 ... 於 ilisaliu.blogspot.com -

#87.意象園區.天靈洞.大崗山(小百岳074).大崗山北峰.盤龍狹谷.福德 ...

大崗山 雖是在風景區內,但沿途的指標似乎都只標示「廟宇」,登山步道的指標卻沒有,不免讓人懷疑這是台灣小百岳及高雄十大名山嗎? 0552 上新竹交流道 0746 新營服務區 於 blog.xuite.net -

#88.【高雄景點】阿蓮大崗山風景區&景好土雞餐廳 - Mimi韓

位於高雄阿蓮的大崗山風景區,是公婆很愛來爬山的好地方,從安平來到這裡車程不到一個小時,交通相對方便很多,園區裡的步道有長有短、有的平緩也有較 ... 於 mimihan.tw -

#89.大岡山爬山 :: 非營利組織網

大岡山爬山 | 非營利組織網. 大岡山爬山 ... 組織名稱:高雄市大崗山人文協會統一編號:17027411所在縣市:高雄市異動日期:1000609異動原因:變更營業所在地址(本局遷入) ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#90.高雄大崗山 312 m - cookie040667的部落格

那天....早上要補課所以,下午我們全家到大崗山走走。 好不容易,媽媽說好要"爬山"~ 所以不能讓她累到! 下午3點才出發~ 也發現到天氣還不錯. 於 cookie040667.pixnet.net -

#91.20170204大崗山﹝高雄阿蓮、高雄田寮﹞ - 萌芽爬山網- 萌芽網頁

△空地邊緣便可見基石,直距道路僅30公尺。 △大崗山標高297公尺台灣省政府圖根補點GPS:182305 2529168. 於 mnya.tw -

#92.大崗山生態園區登山步道 - 河畔小築

大崗山 生態園區停車場2處,馬路旁停車場的登山步道較遠,經過環球水泥礦區。 登山步道旁一販賣蔬菜的民居登山步道樹蔭濃密此山坡騎自行車須有耐力竹抱 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#93.行到水窮處~〝大崗山生態區〞/坐看〝雲起時〞

今天要來爬山的地點是~大崗山生態園區步道這裡三年前來走過一次,三年後再來, ... 大崗山有許多條步道,探訪生態步道、探訪宗教步道..., 遠程、近程. 於 ppaauulliinn.pixnet.net -

#94.【南部森林步道】高雄親子步道推薦!13條健行步道簡單又好走!

引用來源:IG@akkoakko 高雄田寮的大崗山步道可以說是景觀相當豐富的森林步道,步道就位在「大崗山自然生態園區」裡,登山步道沿路有20多個休息景點, ... 於 eatmary.net -

#95.台灣最美步道在這裡!公開高雄6個超夯登山步道 - 風傳媒

搭承高鐵至左營站下,轉搭高雄捷運至西子灣站後轉乘公車至龍泉寺抵達。 港都高雄登山步道#2. 阿蓮區大崗山步道. 位於高雄市阿蓮區的大崗山是南部 ... 於 www.storm.mg -

#96.大崗山.盤龍峽谷.天靈洞小百岳攻略含GPX檔|高雄秘境景點

大崗山 ,也稱做大岡山,位於高雄市岡山區、阿蓮區、田寮區交界處,峰頂海拔312公尺,為台灣小百岳之一,同時也是舊高雄縣十大名山之一。 於 impoca.com -

#97.小百岳_074-大崗山、盤龍峽谷 - 漫閱世界

大崗山 位於台灣高雄市岡山區、阿蓮區、田寮區交界處,為南部著名的佛教聖地,大崗山風景區登山步道沿途有多處景點,尤其是位於大崗山風景區內的盤龍 ... 於 brieflytravel.blogspot.com -

#98.《高雄旅遊》到大崗山自然生態公園爬山兼健走 - 工作熊的玩樂 ...

《高雄旅遊》到大崗山自然生態公園爬山兼健走. 這幾年台灣的公共建設確實有些變化,雖然看不到太多的重大建設,不過工作熊倒是發現公園變多了,其他的 ... 於 www.findlifevalue.com