罵人的詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SebastianVeg寫的 在人民之間:業餘史家、獨立導演、維權律師與部落客,從草根崛起的力量,當代中國知識分子的聲音與行動 和PeterHandke的 夢外之悲都 可以從中找到所需的評價。

另外網站經典罵人的話不帶髒字- 好詞好句 - 白雲飄飄網也說明:經典罵人的話不帶髒字 · 1.這麼不要臉,這麼沒心沒肺,你的體重應該會很輕吧? · 2.我沒認識你之前,我真沒發現原來我有以貌取人這毛病。 · 3.你他媽就是被強姦避孕失敗生出你 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和木馬文化所出版 。

國防大學 法律學系碩士班 劉育偉、鍾秉正所指導 黃子珊的 網路霸凌之法制研究 (2021),提出罵人的詞關鍵因素是什麼,來自於網路霸凌、匿名、網路去抑制、道德解離、數位通訊傳播法。

而第二篇論文輔仁大學 法律學系 林琬珊所指導 陳俐廷的 名譽保護的虛與實-以公然侮辱罪為核心 (2021),提出因為有 名譽、公然侮辱、妨害名譽罪、公民與政治權利國際公約第19條的重點而找出了 罵人的詞的解答。

最後網站罵人造句_用罵人造句大全- |造句 - 成語故事則補充:【罵人解釋】:暫無。相似詞:斥罵 罵名 叫罵 挨罵 罵架 漫罵 罵街 罵罵咧咧. 一、與其臉紅脖子的罵人,不如有用優雅的方式,看起來比較不失禮。

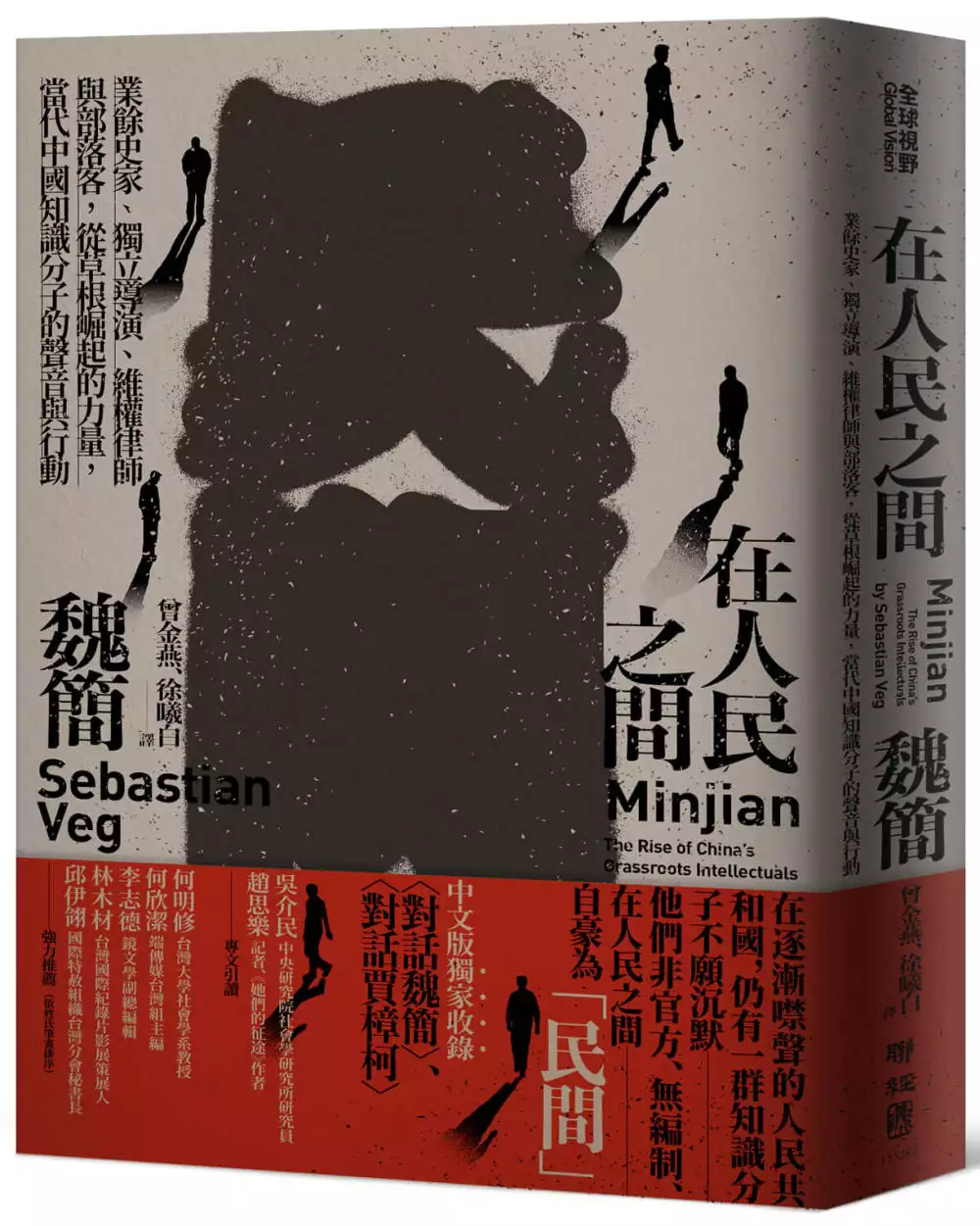

在人民之間:業餘史家、獨立導演、維權律師與部落客,從草根崛起的力量,當代中國知識分子的聲音與行動

為了解決罵人的詞 的問題,作者SebastianVeg 這樣論述:

在逐漸噤聲的人民共和國,仍有一群知識分子不願沉默 他們非官方、無編制、在人民之間——自豪為「民間」 ★中文版獨家收錄〈對話魏簡〉、〈對話賈樟柯〉★ 在一九八九年民主運動受挫,一九九二年經濟改革重啟之後,一種新型態的草根知識分子挺身而出。有別於退縮於傳統領域的文人,他們積極與弱勢和邊緣群體合作;有別於八〇年代高聲疾呼民主與現代性的公共知識分子,他們強烈反對菁英修辭。他們宣告思想與行動的獨立性,並身為「民間」而自豪——非官方、無編制、在人民之間。 本書刻畫了一群深刻改變中國公共文化的草根思想-行動者,包括質疑官方說法的業餘史家、讓人民說話的獨立導演,以及分享實用知識的維權律師與NG

O工作者等。他們開拓學術界與政府機構之外的新興公共領域,並聚焦於具體而嚴峻的現實問題:毛澤東時代的政治受難者、無法受教育的農民工子女,以及沒有居住許可證的上訪者們。 魏簡深入當代中國社會表層下的變革伏流,分析民間知識分子的公共話語、介入行動和知識生產,將長期位於權力邊緣的草根知識分子群體——特別是女性知識分子——帶到中國思想史的版圖之中。 在威權國度的陰影下,深刻改變中國社會的知識力量! 業餘史家——楊繼繩 退休後開始搜集關於大飢荒和文革的非官方檔案,二〇〇八年在香港出版著作《墓碑》。「來自全國各地的大量讀者來信,給我以堅定而熱情地支持。這說明,真相有強大的穿透力,它可以

衝破行政權力構築的銅墻鐵壁!」 獨立導演——賈樟柯 在體制外拍攝電影的第一代導演,專注於被主流忽視的題材。「我一直反感那種莫名其妙的職業優越感,而業餘精神中則包含著平等與公正,以及對命運的關注和對普通人的體恤之情。」 維權律師——許志永 在孫志剛案、公盟創立與訪民議題上發揮重要作用,後因新公民運動而被捕入獄。「我有能力在這個體制中過上優越的生活,但是,任何的特權都會讓我感到羞恥。我選擇站在無權無勢者一邊,一起感受北京的冬天街頭地下通道的寒冷,一起承受黑監獄的野蠻暴力。」 部落客——韓寒 高中肄業後成為暢銷小說家與賽車手,常對政治議題發表評論。「我很討厭政治,我很熱

愛文藝。只是我不喜歡我所熱愛的文藝被我所討厭的政治所妨礙。」 (更多民間知識分子小傳詳見本書附錄) 好評推薦 ▍專文引讀 吳介民/中央研究院社會學研究所研究員 本書雖然聚焦知識分子在天安門事件後的轉進,但民間作為一個抵抗的社會網絡,可以貫穿詮釋中國近現代史。草根知識分子的介入,為中國傳統的民間注入了一股新力量,也重新界定了民間。魏簡在結論說:「民間」一詞凸顯出當今中國的公民身分仍然是有條件的,因為民間行動者未必具有充分的公民權利意識。儘管民間不等於公民社會,筆者認為本書帶來對中國的國家—社會關係演變的新一層認識,也對西方公民社會理論提供了新的批判視角。 趙思樂/記者、《

她們的征途》作者 對於這樣一本論述中國鮮為人知的面向的研究專著,必須回到評價其價值的最關鍵問題:它是否抓住了一個重要面向的本質特徵,並為其作了可靠的呈現?作為研究和書寫中國民間運動多年的記者和作者,我認為兩個問題的答案都是肯定的。中國的新興知識群體,更傾向於討論具體的社會問題,在自我定位和關注上更接近於社會底層和弱勢群體,而魏簡此書為這一重要現象作了可敬、可信的論述。 ▍強力推薦 何明修/台灣大學社會學系教授 在天安門事件之後,異議者從沒有沉默過,他們從社會問題報導、國家暴力的口述史紀錄、紀錄片與藝術創作、維權倡議等,提出其批判。他們改寫了從五四運動以降中國知識分子的傳統,

丟棄了自命為社會良心的菁英主義心態,拒絕安逸的學院體制,積極擁抱商業化的媒體與網路媒介。在習近平主政下,這群草根知識分子的處境更形艱困,新一代的異議者也將會以不同的姿態與管道持續發聲。 何欣潔/端傳媒台灣組主編 對當代知識分子來說,於江湖與廟堂之外,「民間」如何可能?宏大信念如何化為日復一日的草根行動?無論在哪一個社會,這兩大提問都無比重要。但少數行動者的親身實踐,又往往因發生在基層、零細、易折,而罕見於史冊。魏簡的疏理,是一份相對完整而珍貴的歷史紀錄。 李志德/鏡文學副總編輯 讀完魏簡的《在人民之間》,深切的遺憾油然而生:原來當今中國失去了這麼多願意追求文明,奉獻自我的知

識分子和專業人士;又有多少讓中國比現在更進步的機會與可能性,在極權政府的統治下就此斷送。 林木材/台灣國際紀錄片影展策展人 在中、港、台當下的政治語境下,魏簡的新書《在人民之間》能在台灣出版,無疑別具意義。如果「知識分子」意味著一種高然的獨立與批判精神,那麼魏簡長期的觀察、書寫與採訪,不只為這一代中國知識分子寫下紀錄,更去追尋在這個大時代,知識分子面對的矛盾、生存與轉型,以及知識分子的種子於民間發芽後,還可以是什麼、做些什麼。書的核心根源於一種對公義、良心的召喚,書中的許多辯證,在時間的驗證下,顯得犀利與透徹,值得我們一讀再讀。 邱伊翎/國際特赦組織台灣分會秘書長 大多數的

媒體報導或調查研究,都集中在中國政府的各種壓制手段,此書提供了另一種視野,描述中國在地的草根行動者,如何跳脫傳統知識分子的框架,進行組織、形成網絡。內容精彩,值得一讀。 (依姓氏筆畫排序) 各界好評 在中國及其他地區威權主義不斷深化的時代,本書提供了壓迫體制陰影下公民韌性的重要見解。作者以獨特的方式,展現不同角色的獨立和批判性民間知識分子如何反抗體制的控制,從而挑戰黨的權力。――艾華(Eva Pils),倫敦國王學院法學教授 中國知識分子過去以國家為重,「以天下為己任」。但商業化和不受道德認可的政府則催生出新一代知識分子,他們更加關注社會的具體問題並與國家保持距離。魏簡在這

本仔細研究且撰寫精彩的書中,精確剖析了知識分子思想和地位的這種顯著變化。――傅士卓(Joseph Fewsmith),波士頓大學政治學教授 在中國政府加強限制言論自由之際出版,魏簡及時且深入的研究考察了中國「草根知識分子」如何使用不同的媒體和平台,對當代中國的社會政治狀況進行批判。——羅鵬(Carlos Rojas),杜克大學亞洲和中東研究教授 有時令中國領導人苦惱的是,中國在共產黨控制之外發展出一個活躍的知識創造和政治討論的領域。儘管是非官方的,但具有相當大的影響力。西方觀察家往往只看到片斷,魏簡則提供其全覽,包括個人傳記和有用的分析。――克雷格・卡爾霍恩(Craig Calho

un),亞利桑那州立大學社會學教授 《在人民之間》提供了數位時代新型知識分子的全面性考察。從獨立電影人、歷史學家到律師和記者,這些草根知識分子改變了中國的公共文化以及身為知識分子的意義。魏簡在更廣泛的歷史變遷脈絡中講述活躍分子的迷人故事,是中國研究的重要貢獻,也是教學上的絕佳資源。――楊國斌(Guobin Yang),賓州大學社會學教授 首次全面性地描述這一類新崛起的思想家、藝術家與電影人。――《紐約書評》(New York Review of Books) 魏簡謹慎地將這些「草根知識分子」置於中國思想家的社會史之中。――《外交事務》(Foreign Affairs)

〔魏簡〕無疑挑戰讀者去重新思考誰是中國的「知識分子」,以及我們如何理解中國的「知識分子」。(Timothy Cheek) ―― 《中國季刊》(China Quarterly) 一本傑作以及一項重要領域的傑出貢獻。(David Ownby)――《中國歷史評論》(The PRC History Review) 這本書是對不斷成長的當代中國知識分子和知識分子論述研究的及時補充。―― 《中國現代文學及文化》(Modern Chinese Literature and Culture)

罵人的詞進入發燒排行的影片

查某 YJ 現在來教妳用英文「高級酸」反擊那些整天嗆你的人🥺😙

「胖」的英文不是「fat」

「醜」的英文不是「ugly」

不粗口趕快把高雅罵人的詞學起來🥰

#瘋查某尬英文 #不帶髒字 #學英文 #英文單字 #吵架 #嗆人 #crazygirlenglish

網路霸凌之法制研究

為了解決罵人的詞 的問題,作者黃子珊 這樣論述:

在網路去抑制效應及道德解離的錯綜作用下,常令網路使用者誤認網路世界無法可管,導致偏激言論的發生而衍生網路霸凌,儘管我國在刑法、民法及行政罰法等範疇均設有相關規範,但面對網路傳播快速、匿名及無國界等特性,如僅能適用過去以傳統犯罪為雛型所制定之立法,恐在犯罪偵查及受害者保護等方面形成漏洞。 因此,本文參酌美國、紐西蘭、韓國及日本等國之立法例,提取我國通訊保障及監察法之調取票制度、兒童及少年福利與權益保障法授權成立的iWIN網路內容防護機構,以及著作權法通知及取下程序等防處機制的精華,建議以行政院推出之《數位通訊傳播法》草案為基礎,課予網路服務提供者責任與義務,著重於改善網路霸凌言論

下架及匿名身分揭露等實務問題,另將網路傳播列為刑罰加重事由,輔以教育強化人民對網路霸凌及法律規範之認知,降低網路負面效應,以期不違憲法保障人民自由權利之宗旨,而有效預防網路霸凌及完善受害者救濟管道。

夢外之悲

為了解決罵人的詞 的問題,作者PeterHandke 這樣論述:

究竟一個人的死亡,是否能藉由書寫,來進行告別與悼念? 「這是我們祖父母、父母都會經歷的潰敗,也許漢德克和我們都難免。」──廖偉棠專文導讀。 「預示了厭世代之必然,無法界定那究竟是焦慮恐懼還是悲傷」──郭強生 1971年,書中「我」的母親服安眠藥自殺了。儘管當天傍晚,她仍和往常一樣,到隔壁的女兒家吃晚飯。 死前,她以快捷寄出了多封掛號信,並附上了遺書,其中一封給「我」的信上是這樣寫:「但繼續活著是不可能的。」 書中「我」的母親即是作者漢德克的母親。身為一個經歷過納粹時期、戰爭,以及戰後經濟蕭條年代的女人,她

總是設法從困境中找到平衡,只不過這一次,她自己就是困境。 葬禮上,漢德克強烈地渴望書寫他母親。幾個月後,這部具自傳色彩的半虛構小說誕生了。 「有時我依然會在夜裡猛然驚醒,彷彿我的體內有什麼把我輕輕一推,從夢裡推出來,我體驗到自己如何因恐懼而屏住呼吸,身體則一秒一秒地腐爛。黑暗中的空氣凝止了,我感到萬物失去重心、四處飄散。它們無聲地在我四周進行無重力的飄移,彷彿隨時就要墜落,從任何一個方向使我窒息……」 ▋榮獲2019年諾貝爾文學獎:歐洲最有影響力的作家 ▋全新譯本,德文原文直譯:最貼近漢德克的實驗風格 ▋2009年榮獲卡夫卡文學獎

▋2014年榮獲國際易卜生獎 名人推薦 專文導讀 廖偉棠(作家) 一致推崇 林佑軒(作家) 胡淑雯(作家) 馬 欣(影評人) 張惠菁(作家) 曹馭博(詩人) 郭重興(讀書共和國社長) 郭強生(作家) 陳思宏(作家) 陳柏煜(作家) 童偉格(小說家) 黃以曦(影評人) 蔡慶樺(作家) 鴻 鴻(作家) (依姓名筆劃排序) 各界推薦 「……畢竟沒有人能夠質疑諾貝爾文學獎的讚美,做為一個作家,漢德克『憑藉著

語言的獨創性探索了邊境,以及人類經驗的特殊性』,他的著作給予了文學無聲的考驗,在他的語言底下,過往的文學都顯得太過平凡了。」──《金融時報》 「儘管這本書談的是漢德克母親的一生,然而這也是眾多女性的一生。漢德克這部著作雖不長,卻雄心勃勃,試圖將所有角度合一,經常參雜憂鬱。漢德克的母親之所以重要,並不是因為她生動、特別,而正因為著她不是;她是那眾多女性的其中一員。」──《紐約時報》 「《夢外之悲》是漢德克的傑作,簡要、凝鍊、神秘又詳盡地描繪了他的母親,而其中的歷史以及境遇,又將這層身分消抹了去。」──J·S·馬庫斯《紐約書評》 「動人且美麗地被呈現

出來……近乎完美。」──理查德·洛克(Richard Locke)《紐約時報書評》 「在《夢外之悲》中,作者在一個引人入勝的故事中面對了他自殺的母親,就像是對一個反覆發生的夢作解釋一樣,夢境栩栩如生,以至於那夢也變成我們的。」──《芝加哥太陽時報》

名譽保護的虛與實-以公然侮辱罪為核心

為了解決罵人的詞 的問題,作者陳俐廷 這樣論述:

本文之問題意識為:何謂名譽?探討名譽的具體內涵為何?針對名譽的具體內涵,又應以如何之方式始能適當且正當的保護名譽?從一開始對名譽的發展及抽象的探討,並透過實務對於公然侮辱罪認定之限縮,連結到是否係對於以刑事作為保護名譽手段之拒絕?最後重新檢視公然侮辱罪之保護法益與刑罰。名譽是社會互動下的產物,在我們生活中扮演著重要的角色,影響著他人如何看待我們以及我們如何看待自己。名譽對於我們的社會和經濟系統的正常運作也是不可或缺的,除了有助於對無法直接接觸之人進行評估外,更具有預測他人行為的作用。本文認同普通法系對於名譽的三個概念,即名譽的具體內涵包含「財產」、「榮譽」與「尊嚴」,這三個內涵在我們的生活中

、甚至人生中,為重要的構成部分,名譽應受到法律之保護毋庸置疑,即為本文題目中探討名譽保護之「實」的部分。公然侮辱罪在犯罪成立之各個階段中,從構成要件到阻卻違法之適用,層層受到為數不少之實務見解嚴格之解釋與判斷,學界與實務界更有將本罪除罪化之聲浪,以上種種似乎係對於以刑事作為保護名譽手段之拒絕,即為本文題目中探討名譽保護之「虛」的部分。由於名譽具有財產之內涵,故而以具有損害賠償功能之民事程序,似乎更能在實質上填補被害人所受到名譽之侵害,另如發生在網路言論平台或網路虛擬遊戲世界中,基於於網路之特性,輔於該平台或遊戲之內部機制「恢復」被害人之名譽,進而回到本文題目中探討名譽保護之「實」的部分。在現行

公然侮辱罪尚未經立法院廢除或司法院大法官宣告違憲,且立法院甚至於110年將侮辱公務員罪之刑度加重之立法趨勢,然而就像美國聯邦最高法院John Marshall Harlan大法官所言「一個人的粗俗之詞可能是另一個人的抒情詩。」,本文認為當前實務在處理公然侮辱罪之案件時,應參考最高法院於110年度台上字第30號判決所提出之「兩階段判斷標準並輔以利益衡量」,使本罪實質上一同適用刑法第311條之阻卻違法事由,以衡平名譽之保護;在科刑上則應科以罰金,縱於案情嚴重時處以拘役,仍應併諭知易科罰金之折算,以期實質上符合公政公約第19條及兩公約人權事務委員會第34號一般性意見。

罵人的詞的網路口碑排行榜

-

#1.一種特殊的語言文化現象 論《史記》的詈罵語 - 國立政治大學 ...

而咒語. 的呈現形式又有兩種,「一是口語,一是書面語,書面語又叫做符咒」(孟. 昭水2006:77);穢語則是用粗鄙低級的排泄用語或性器官詞語來罵人。 詈罵語的構成又包含 ... 於 chinese.nccu.edu.tw -

#2.詈詞:在漢語的書面語裏 - 華人百科

在漢語的書面語裏,也有專門的“詈詞”,但因為經過了文人的篩選修飾,大致都比較文明。比如古人罵人,最狠的莫過于“汝母婢也”,意思是說“你媽是小老婆”。古代最常用的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#3.經典罵人的話不帶髒字- 好詞好句 - 白雲飄飄網

經典罵人的話不帶髒字 · 1.這麼不要臉,這麼沒心沒肺,你的體重應該會很輕吧? · 2.我沒認識你之前,我真沒發現原來我有以貌取人這毛病。 · 3.你他媽就是被強姦避孕失敗生出你 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#4.罵人造句_用罵人造句大全- |造句 - 成語故事

【罵人解釋】:暫無。相似詞:斥罵 罵名 叫罵 挨罵 罵架 漫罵 罵街 罵罵咧咧. 一、與其臉紅脖子的罵人,不如有用優雅的方式,看起來比較不失禮。 於 chengyu.game2.tw -

#5.罵人的詞有哪些 - Mattlam

古人罵人都罵的那麼有學問!古文中那些罵人的話 · 經典罵人搞笑句子 · 網友整理「臺灣罵人價目表」 罵這句要賠100萬! · 桃園人才知道「罵人用詞」!你錐子嗎指的是? · 新人類 ... 於 www.mattlambert.me -

#6.〔筆記〕英文罵人100句 - 低調.是一種防禦

批踢踢雪兒版轉來的,與其說是罵人100句,不如說是口語暴躁用100句。 1. Stop complaining! 停止抱怨!2. You make me sick! 你讓我噁心!3. What&a. 於 missingcandy.pixnet.net -

#7.古代人用不用「傻逼」之类的词,类似词是什么时候出现的?

作为一个从不骂人的文明人,我觉得有必要例举一些骂人的话,来帮助更多的朋友避开粗鄙之语,让世界更加文明和谐充满爱。 汉代:. 竖子,鲰生,婢子,虏,死公,狗彘, ... 於 www.zhihu.com -

#8.罵人的詞有什麼

RE:【問題】有什麼過氣的罵人詞? 罵人損人的最高境界; MONEY錢雜誌─你會罵髒話嗎?小心!法院認定公然侮辱罪的十 ... 於 www.aspecialsomething.me -

#9.关于骂人又显得超可爱的话代替脏话的语气词 - 放假了学习网

你这个猥琐的受精卵。 骂人又显得超可爱的话代替脏话的语气词. 2.你骂我,我吃亏,你就是个小乌龟. 3.真的不是你的错,有些东西不能怪你的,唉,我 ... 於 www.fangjial.com -

#10.罵人形容詞 - 軟體兄弟

词林为您整理了关于形容表示骂人的成语,有素口骂人、骂骂咧咧、三分像人,七分似鬼、灌夫骂座、破口大骂、破口怒骂等119个成语。 ... 怒发冲冠暴跳如雷雷霆万钧火冒三抄丈 ... 於 softwarebrother.com -

#11.“衣冠禽獸” 、“人盡可夫” 原來都不是罵人的詞 - 趣關注

到了明朝晚期,朝廷懶政,官員腐敗,欺壓百姓無惡不作,老百姓視他們如瘟神,於是,“衣冠禽獸”這個成語的意思就慢慢起了變化,最後就成了那些 ... 於 auzhu.com -

#12.罵人其實不簡單!有些字根本就不能變「髒話」~超認真髒話研究

而和女性、動物、綱常親戚、外來民族、智商有關的詞,因為帶著高低鄙夷的意思,能給人無比的優越感,所以也能被用作髒話。 於 plays01.com -

#13.小心了!这些单词是用来骂人的你造吗? - 新浪教育

nerd表示“讨厌的人”也有“蠢货”的意思,和dork类似;geek是“讨厌鬼”,两个词的用法大同小异。 dammit 该死. “真他*的”直接说damn也可以,另外还常说damn it ... 於 edu.sina.cn -

#14.文明罵人或損人的詞語- 時尚冬

7、帶上你可笑到了極點的眼光離我妻子遠點,我怕壞了她的心境。” 文明罵人或損人的詞語. 於 www.shishangdong.com -

#15.關於成語素口罵人的意思及解釋

罵人 貪財死愛錢的語句或成語貪夫徇財】:徇:通“殉”。徇財:不顧性命以求財。愛財的人願意為瞭錢財而死。形容人愛財如命。 於 difficulttext.com -

#16.关于“礼貌骂人的语言” 骂人的语言当中有的词比其它词粗。比如 ...

关于“礼貌骂人的语言” 骂人的语言当中有的词比其它词粗。比如,说“我的老师是个傻子”,对方不会被冒犯(除非对方是你的老师!)。 於 www.italki.com -

#17.【英文短句】50句罵人的英文: 至少也要聽懂別人罵什麼吧 ...

26、nerd/geek 討厭鬼nerd表示「討厭的人」也有「蠢貨」的意思,和dork類似;geek是「討厭鬼」,兩個詞的用法大同小異。 26、dammit 該死,真他媽的 直接 ... 於 arielhsu.tw -

#19.辭典檢視[罵人: ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ]

字詞:罵人,注音:ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ,釋義:以惡言加於人。《文明小史》第一一回:「首縣聽他罵人,也不便說甚麼,叫人打過轎子,讓他坐好。」 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#20.三个字骂人的话三个字骂人的词 - 装B攻略

臭婊子熊孩子贱奴子滚犊子三个字骂人的词熊孩子贱奴子他妈的滚你妈操你妹死三八真变态神经病脑残粉智障人真无知低能人真傻逼真神经臭贱人大白痴小情. 於 www.liyongqiang.com -

#21.有什麼罵人的詞語,“罵人”的四字詞語有哪些? - 多學網

有什麼罵人的詞語,“罵人”的四字詞語有哪些?,1樓小青蛙跳著走比較常見的如下死逼窮逼笨蛋白痴二痴蛋白質王八三八賤人希望可以幫到你滿意請採納2樓 ... 於 www.knowmore.cc -

#22.罵人用冒犯性的詞語對他人說話或談論他人的英文翻譯 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版罵人用冒犯性的詞語對他人說話或談論他人的英文,罵人用冒犯性的詞語對他人說話或談論他人翻譯,罵人用冒犯性的詞語對他人說話或 ... 於 dict.cn -

#23.詞:罵人(注音:ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“罵人”注音為ㄇㄚˋ ㄖㄣˊ,拼音為mà rén,意思是用難聽的話責備人。例:人生了一張嘴巴當用來讚美人,而不是罵人. 於 cidian.18dao.net -

#24.罵人的詞語兩個字,罵人的詞語兩個字不帶髒話的? - 櫻桃知識

裝B,媽蛋,滾犢子,傻叉,麻痺,騷野,賤狗,吃翔,人渣,2B,尼瑪,賤人,賤貨,煞筆,腦殘,腦蹉,犯賤,犯二,裝B,媽蛋,滾犢子,傻叉,麻痺,騷野, ... 於 www.cherryknow.com -

#25.罵人的嗎怎麼組詞

本資訊是關於罵怎麼組詞說點常見的,「罵人」的「罵」字怎麼組詞,傻組詞有哪些帶臟話,罵字怎麼組詞相關的內容,由東光縣教育為您收集整理請點擊查看 ... 於 www.dg-edu.com -

#26.骂人的成语不带脏字,很毒很经典,值得收藏! - 网易

骂人 的成语不带脏字,很毒很经典,值得收藏! ... 一、衣冠禽兽:穿戴着衣帽的禽兽。指品德极坏,行为像禽兽一样卑劣的人。 二、丧心病狂:丧失理智,像发了 ... 於 www.163.com -

#27.罵人的罵成語是什么- 第2頁 - 詩詞大全

罵人 的罵成語是什么组词第2頁,,罵人的罵成語是什么相關詞组词,罵人的罵成語是什么組詞大全,罵人的罵成語是什么-國語辭典漢語詞典大全。 於 iccie.tw -

#28.撲街是什麼意思?粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy - 男爵風

撲街是什麼意思?粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy介紹:解答:撲街主要表達3種意思:1.原意是走路被絆倒,撲倒在馬路上;2.遊戲中角色死亡, ... 於 www.nanjuefeng.com -

#29.形容大聲罵人粗魯罵人的有哪些詞,形容罵人帶髒話的詞語有哪些

形容罵人帶髒話的詞語有哪些? 2樓:沐溪. 不堪入耳、穢語汙言、汙言穢語、粗言穢語、豬狗不如。 不堪入耳[ bù ... 於 www.deer.wiki -

#30.素口罵人- 教育百科

詞條名稱:素口罵人 ; 注音:. ㄙㄨ. ㄎㄡ. ㄇㄚ. ㄖㄣ ; 漢語拼音:. sù kǒu mà rén ; 資料來源:. 教育部重編國語辭典修訂本_素口罵人 ; 授權資訊:. 資料採「 創用CC-姓名 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#31.為什麼過去都是罵人的詞現在公然變成網路生活用語?比如裝逼

這些詞,最多是貶義詞,而不是罵人的詞,如果是罵人的詞,在網路上是被屏蔽的,不信你可以再提問,看看這幾個字就會成雪花。裝逼其實也就是說虛榮。屌絲也就是單身... 於 www.getit01.com -

#32.髒話- 维基百科,自由的百科全书

髒話是無法通過審查制度的低俗、无禮、粗鄙、不雅、淫穢的說話,尤其是語句中含有讓旁聽者感到被羞辱、難堪或冒犯的字詞。此外,因性别、年龄、民族、宗教的差异而产生歧視 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.漢典“詈词”詞語的解釋

詈詞. 詈詞:就是罵人的詞。在漢語的書面語裏,也有專門的“詈詞”,但因爲經過了文人的篩選修飾,大都比較文明。比如古人罵人,最狠的莫過於“汝母婢也”,意思是說“你媽 ... 於 www.zdic.net -

#34.英文簡易罵人的詞@ 簡單維尼的旅行趴趴走生活日誌 - 隨意窩

200806191523英文簡易罵人的詞 · 1. Nerd/geek/dork/dweeb/gweeb · 2. Chicken/wuss/wimp · 3. Weasel/skum/cunning · 4. Bitch/Jackass · 5. Weirdo · 6. Wacko/nut/psyco/ ... 於 blog.xuite.net -

#35.用惡毒的話罵人的成語 - 要勵誌

用惡毒的話罵人的成語. 1.血口噴人----比喻用惡毒的話汙蔑或辱罵別人。 2.罵不絕口----罵聲不斷。 3.赤口白舌----赤:火紅色。形容言語惡毒,出口傷人 ... 於 www.11i.info -

#36.罵人不帶髒字的句子2022 - 名言佳句

1. 不要以為你身上插一個雞毛,就是天使。2. 你不要說話好嗎?你一說話就把你的智商暴露了。3. 你都不如一條狗,我給狗扔塊骨頭它都知道沖我搖搖尾巴。4. 於 mingyanjiaju.org -

#37.變著法”是什麼意思?是罵人的?是流行網絡詞語嗎? 為什麼我 ...

Como é que se diz isto em Espanhol (Espanha)? I had bad news closest cousin died from the virus . 请问,“变着法”是什么意思?是骂人的?是流行网络词语吗? 为什么 ... 於 br.hinative.com -

#38.古代罵人的詞彙都有些啥,罵人的詞的有哪些 - 嘟油儂

古代罵人的詞彙都有些啥,罵人的詞的有哪些,1樓封信越辛活土匪鐵公雞兔崽子想知道你能拿罵人的詞語有什麼用。。下三濫死孩子老流氓神經病,恰北北, ... 於 www.doyouknow.wiki -

#39.英語罵人詞語(英語罵人的詞語) - 997PDF

Don『t talk to me like that! 別那樣和我說話! Who do you think you are? 你以為你是誰? What『s your problem? 你怎麼回事 ... 於 997pdf.com -

#40.骂人的二字词语1000个 - 搜狗搜索引擎- Sogou

骂人 的2字词语,比如“2货”越多越好 ... [最佳答案] 傻瓜、笨蛋、傻子、 白痴、 呆子、 笨伯、痴人傻瓜读音:[ shǎ guā ] 释义:傻子,用于开玩笑或骂人造句:他不是只做赔本生意的 ... 於 z.sogou.com -

#41.心情婊子這個詞

完全同意你啊很多人真的都是在不知道意思的情況下亂罵人的然後就在那邊回說什麼不就是賤人的意思嗎. ... 都是女性為什麼要講那些歧視女性的詞語。 於 meteor.today -

#42.肥婆是罵人的詞嗎? - 雪花台湾

肥婆是罵人的詞嗎? ... 看兩者之間關係或者別人怎麼想咯,如果只從本意來說確實是罵人的,但是如果二者關係好,綽號是啥都無所畏了。就像我在寢室被叫胖子 ... 於 www.xuehua.tw -

#43.衣冠禽獸本指做官的人,後來為何成為罵人的詞語? - 今天頭條

沒錯,不論是在辭海還是在各種詞典當中,衣冠禽獸都是一個貶義詞,它常用來指那些品德敗壞、道貌岸然,看上去衣冠楚楚,行為卻禽獸不如的人。 於 twgreatdaily.com -

#44.常用的骂人成语及解析不带一个脏字

第一篇:常用的骂人成语及解析不带一个脏字 ... 狗仗人势:比喻坏人依靠某种势力欺侮人或物。 装疯卖傻:故意装成疯疯癫癫,傻里傻气。 装腔作势:故意装出 ... 於 www.xiexiebang.com -

#45.文明罵人或損人的詞語 - 星女圈

7、帶上你可笑到了極點的眼光離我妻子遠點,我怕壞了她的心境。” 文明罵人或損人的詞語. 於 m.xingnvquan.com -

#46.這一個成語,在古代是極高的稱讚,而現在則是非常難聽的罵人詞

我國具有幾千年的歷史文明,而且從未間斷過,一直延續到現在,留下了很多的文化瑰寶,其中就包括「成語文化」。隨著歷史的發展,一些成語的古今意思 ... 於 zi.media -

#47.如何不帶髒字罵人?2021精選25句「 罵人語錄」,句句霸氣

罵人 語錄10. 「你的智商一出生就跟著你的臍帶被剪掉了嗎?」 罵人語錄11. 「你是第一次做人吧?看得出來你好像沒什麼經驗」. 於 www.popdaily.com.tw -

#48.罵人的詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

關於「罵人的詞」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 【英文短句】50句罵人的 ... 這個詞是英語罵人 . ... 有台语骂人的词语、台湾人骂人的话(恶毒)、台语脏话等。 於 culturekr.com -

#49.漢語常用罵人詞裡最惡毒的一個詞,千年前就用來罵人,經久不衰

在這些罵人詞彙里,有一個詞很常用,叫「王八」,它的意思是烏龜。這是一個很經典的罵人詞,它還衍生出來了其他詞,比如王八蛋、王八羔子等等。 於 read01.com -

#50.罵人的藝術!「虛構髒話」百科全書:從最小的到全銀河系最髒 ...

「Dirtballs」: 用法類似Bullshit 的詞語,字面直翻是泥巴球,最早由泡泡糖公主在第3 季第5 集講述。 劇中台詞範例:Finn, this is dirtballs. 「Real- ... 於 today.line.me -

#51.罵人不帶髒字的詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史 ...

骂人 不带脏字越毒越好_句子大全2016年3月23日· 骂人不带脏字越毒越好,好词好句,1、你就是个井,横竖都是二!2、要移民火星是为了要离开你。 3、想咬你一口,可惜我是回民。 於 historyslice.com -

#52.你知道嗎?在罵人的詞加上一個小會變得很可愛喔 - 巴哈姆特

你知道嗎?在罵人的詞加上一個小會變得很可愛喔 ... Legend 殺小? ... 大魔王 小ㄐㄐ傷害加成了… ... yui0529 為什麼只有他有鼻子? ... 未登入的勇者,要加入15 樓 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#53.罵字詞語大全 - 漢語網

罵字造詞|罵字詞語大全:罵人,罵仗,罵侮,罵倨,罵名,罵吻,罵唧唧,罵喝,罵嗔,罵嚷,罵坐,罵毀,罵說,罵大街,罵辱,罵海罵,罵娘,罵陣,罵爹罵娘,罵山門,罵街,罵題,罵山罵海, ... 於 www.chinesewords.org -

#54.罵人不帶髒字的狠話 - 創作者的部落格

罵人 不帶髒字的狠話,罵人不帶髒字的句子1、你就像根苦瓜,穿得這麼清涼,長得這麼敗火。 2、你別和我說話,因為我聽不懂,在別人的眼中看來,我和一. 於 workbase.pixnet.net -

#55.搜索结果_形容骂人的词语 - 百度知道

“骂人”的四字词语有:小人、贱人、坏人、坏蛋、王八蛋、狼心狗肺、狗仗人势、禽兽不如、狼狈为奸、衣冠禽... 2019-08-31 sky安心于溢426. 形容口出恶语大声骂人的四字 ... 於 zhidao.baidu.com -

#56.比喻罵人的話的成語 - 句子大全

形容惡罵的成語 ... 1.血口噴人----比喻用惡毒的話汙蔑或辱罵別人。 2.罵不絕口----罵聲不斷。 3.赤口白舌----赤:火紅色。形容言語惡毒,出口傷人。 4.東怨 ... 於 www.barnes-pump.com -

#57.罵人的短語- 經典語錄 - 果果勵志網

10、女人的樣貌可以用三字詞來說明:天上人間地獄。 11、看見你就想起前幾天看見的尋狗啓事,大致內容是從青山跑 ... 於 www.gglzw.com -

#58.骂人”的四字词语有哪些? - 三人行教育网

骂人 的三个字词语有:窝囊废、守财奴、吝啬鬼、败家子、铁公鸡、狗腿子、丑八怪、母夜叉、势利眼、丧门星、冒失鬼、小心眼。 部分词语解释1、窝囊废(wō nang fèi):亦作“ ... 於 www.3rxing.org -

#59.形容罵人的四字詞語? - 劇多

形容罵人的四字詞語? 1. 回覆列表. 1 # Abnnjhg. 衣冠禽獸、恬不知恥、、斯文掃地、死有餘辜、禍國殃民、狼狽為奸、瓦釜雷鳴,無惡不作臭名遠揚 ... 於 www.juduo.cc -

#60.台湾人骂人的话_台语骂人_文学 - 百问中文

网络上搜集的台湾人骂人的话,看看吧,免得听到了还不知道。有台语骂人的词语、台湾人骂人的话(恶毒)、台语脏话等。 於 www.baiven.com -

#61.骂人的词语两个字-雨芍学习网

扩展阅读:三个字的骂人的词语 臭婊子,熊孩子,贱奴子 扩展阅读:四个字的骂人的词语精选 令人发指 狼心狗肺 狼狈为奸 水性杨花 禽兽不如 傻了八叽 於 www.xingrongn.com -

#62.英文科教學研究會| 37.仲良美國口語罵人用字大全

各位參考就好, 不要拿來亂罵人啊. 7. Idiot /moron /retard 白癡. 前二個意思都很 ... 於 www.khsh.hcc.edu.tw -

#63.用日語罵人?日本人怎麼罵人呢? - VITO雜誌

在關東地區,大家經常會說バカ,但在關西地區,日本人更常用アホ。 大家也知道,經常用的詞往往給人的語感比較輕,幾乎沒有什麼侮辱性,但是突然用一個 ... 於 vitomag.com -

#64.五台罵人專用成語,其他人都鬧不賊迷!

1.扭肢捏怪:扭扭捏捏、小氣的意思。 2.脫肢露手:(1)形容女孩子輕俏;(2)跟流行語也「得瑟」意同。 3.嗻蹓嗻舞:(1)劁豬、殺豬時的聲音;(2)引申爲 ... 於 ppfocus.com -

#65.如何用古文罵「他媽的」、「你全家死光光」?他教你10句古代 ...

中華上國的文言文,究竟有哪些文字曾經用來罵人呢? 1.乃公:. 就是「林北」的意思。這個詞劉邦最愛用,原因就是他本身流氓出身,生平 ... 於 www.storm.mg -

#66.“罵人”的成語,“罵人”的四字成語100個 - 優幫助

“罵人”的成語,“罵人”的四字成語100個 · 1、狼心狗肺形容人凶險狠毒或忘恩負義。 明·馮夢龍《醒世恆言》:“那知這賊子恁般狼心狗肺;負恩忘義。 · 2、 ... 於 www.uhelp.cc -

#67.骂人词_骂人的词语精选-骂人的话 - 谜语铺

骂人词 _骂人的词语精选,谜语铺骂人的话栏目收录了关于各类经典骂人的话,骂人的句子,骂人宝典,骂人不带脏字的狠话,骂人大全等. 於 www.miyupu.com -

#68.骂人的话带脏字骂男的_好词好句 - 选句子

骂人 的话带脏字骂男的,1、你两岁死爹,三岁死妈。2、不是你不笑,一笑粉就掉!3、你入了丐帮,打扮的很讲究啊。4、我真为你的不知廉耻感到惊奇。5、你这种社会人渣, ... 於 m.xuanjuzi.com -

#69.【必學用語】用英文罵人只會飆粗話?精選十句保證實用的句子 ...

【必學用語】用英文罵人只會飆粗話?精選十句保證實用的句子,翻白眼、吵架、回嘴再也不詞窮! · 不耐煩的時候,超想翻白眼! · 火冒三丈吵架時,烙幾句狠話 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#70.罵人的詞兩個字 - 萌寵公園

腦殘,白痴,三八. 無賴,低能,禽獸. 希望幫到你. 望採納謝謝加油. 5 花花花.百度知道搜索_骂人两个字592,102条 ... 於 neon-pet.com -

#71.撲街是什麼意思?粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy - 爵士範

撲街是什麼意思?粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy分享:解答:撲街主要表達3種意思:1.原意是走路被絆倒,撲倒在馬路上;2.遊戲中角色死亡,或者指乞丐;3.粵語中的仆街 ... 於 www.jueshifan.com -

#72.罵人的詞的越南文翻譯 - 繁體中文

罵人的詞. 罵人的詞. 4/5000. 偵測語言, 世界語, 中文, 丹麥文, 亞塞拜然文, 亞美尼亞文, 伊博文, 俄文, 保加利亞文, 信德文, 優魯巴文, 克林貢語, 克羅埃西亞文 ... 於 zhcnt3.ilovetranslation.com -

#73.汉语形容骂人的两个字的词语 - 常用

骂人的词语 两个字,形容骂人的两个字的词语,两个字骂人扑街、笨蛋、废物蠢蛋,蠢货,傻蛋傻B,2B,智障脑残,白痴,三八无赖,低能,禽兽其他骂人的词语: 二痴,蛋白质, ... 於 www.resougame.com -

#74.25句「罵人不帶髒字」語錄教你霸氣KO那些浪費空氣的小垃圾

人生在世難免遇到糟心的人事物,但身為接受過高等文明教育的優雅人類,我們也該學會如何有效、聰明的罵人藝術,以下教大家當你不得不開口反擊, ... 於 girlstyle.com -

#75.急需!從一到十!罵人的成語!急需 - 貝塔百科網

急需!從一到十!罵人的成語!急需,1樓終迎絲僕昕一見鍾情二話不說三更半夜四周無人五星酒店六號房間漆黑一片扒光衣服九天九夜十分激烈2樓匿名使用者 ... 於 www.beterdik.com -

#76.四川話罵人最搞笑的詞是哪一個? - 小熊問答

女人當家,節約、顧家、顧男人,有金有銀,小日子過的那才巴是! 四川話罵人最搞笑的詞是哪一個? 記住:男人管婆娘,天天喝米湯: ... 於 bearask.com -

#77.骂人的近义词_骂人的反义词_骂人的同义词- 相似词查询 - KM查询

骂人 是什么意思,骂人用英语怎么说,骂人的近义词,骂人的反义词,骂人的同义词,跟骂人类似的词语:骂街,骂脏话,骂,骂他,爆粗口,回骂,脏话,骂你,开骂, ... 於 kmcha.com -

#78.【 罵人的】 【 歌詞】共有13筆相關歌詞

我曾負過年少歌詞我曾負過年少歌詞長大的生活歌詞長大的生活(&博恩) 歌詞Talk about highs and lows 歌詞最後一首歌(& Freddy) 歌詞新聞插播歌詞我們就是Queen 歌詞 ... 於 mojim.com -

#79.【潔西家】罵人不帶髒字:F*ck 的替換字用法

上次放影片的時候沒有放到文字稿,用F-word 罵人的話當然是Taboo 禁忌/ Offense 冒犯,… 於 jessiesenglish.com -

#80.罵人的兩個字的詞語有哪些? - 好問答網

有沒有兩個字的罵人詞語,罵人的兩個字的詞語有哪些? · 一、笨蛋、傻瓜、 笨伯、痴人、呆子。 · 二、笨蛋[. bèndàn. ] 基本釋義:詈詞。蠢人。 出處:老舍. 於 www.betermondo.com -

#81.文明罵人的句子 - 成語頻道-

文明罵人的句子. 2021-11-24 由成語頻道. 文明罵人的句子. 1、我電腦裡有你母親300多張照片. 2、天下之大,大不過你缺的那塊心眼。 3、你要去泰國的話,貪官外逃都絕跡 ... 於 correctexample.com -

#82.既文明又罵人解氣的詞 - 秀美派

既文明又罵人解氣的詞分析:既文明又罵人解氣的詞,這個世界上總有一小部分壞心眼的人,但作爲一個21世紀有素質的人是不能罵人的,小編和大家一起來看 ... 於 m.xiumeipai.com -

#83.罵女人的成語大全,形容女人的貶義詞

有哪些罵人的四字成語? 4樓:勵人. 如題所求的成語還是有很多的,現詳細回答如下。 很多成語常藉助某些動物表達貶損,罵人的意思。 01、狗仗人勢. 於 www.bees.pub -

#84.表示“罵人”的詞語有哪些,“罵人”的四字詞語有哪些? - 第一問答網

指桑罵槐 [ zhǐ sāng mà huái ]指著桑樹罵槐樹。比喻表面上罵這個人,實際上是罵那個人。 出自明·蘭陵笑笑 ... 於 www.stdans.com -

#85.詈詞:解釋,出處,發展 - 中文百科全書

詈詞:就是罵人的詞。在漢語的書面語裡,也有專門的“詈詞”,但因為經過了文人的篩選修飾,大都比較文明。比如古人罵人,最狠的莫過於“汝母婢也”,意思是說“你媽是 ... 於 www.newton.com.tw -

#86.你妹,眾所周知,只是罵人的話 - 中文百科知識

一種貶義詞,代替原本玩笑的語氣詞。 最開始的意思是偏向貶義的,後來慢慢轉化成詼諧幽默的用語。但是一般情況下這個詞還是表示貶義,不敬 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#87.五项骂人套词 - 句子大全

五项骂人套词 1、关你老叔只叫干妈!说你那比损粗子增产多少全在.嘴,收入多少全在. 2、咱俩干语言你真的不配. -你看看你吗. 进个树林,漏个阴纯还说 ... 於 www.818rmb.com -

#88.经典的骂人的贬义词 - 瑞文网

贬义词:是词义带有贬斥、否定、憎恨、轻蔑感情色彩的词。以下是小编为你带来的经典的骂人的贬义词,希望对你有帮助。 比较经典的骂人的贬义词解释 ... 於 www.ruiwen.com -

#89.罵男人的詞語,兩個字,有哪些 - 極客派

罵男人的詞語,兩個字,有哪些,罵人的兩個字的詞語有哪些?,1樓永孝買冬一笨蛋傻瓜笨伯痴人呆子。 二笨蛋b nd n 基本釋義詈詞。蠢人。 於 www.jipai.cc -

#90.罵人詞 - 工商筆記本

骂人的词语. 01. 二痴,蛋白质,王八,三八,贱人,东方标志小兔崽子,胡说八道,蛮不讲理,神经兮兮不得好死,臭不要脸,死皮赖脸令人发指狼心狗肺狼狈为奸水性杨花 . 於 notebz.com -

#91.罵人的話_好詞好句

47、婊子就是婊子,走路都帶著男人的精子,請問你逼不沉嗎? 48、看著你那惡毒的眼神,就想給你一巴掌 ... 於 www.3du.tw -

#92.關於成語素口罵人的意思及解釋

出處:宋·李之彥《東谷所見·茹素》:“古語兩句甚好:寧可葷口念佛,莫將素口罵人。”天打雷劈比喻不得好死。常用作罵人或賭咒的話。出處:清·曹雪芹《 ... 於 convenienttext.com -

#93.撲街是什麼意思?粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy - 男士髮型

粵語中罵人的詞,源自英文Poor guy簡介:解答:撲街主要表達3種意思:1.原意是走路被絆倒,撲倒在馬路上;2.遊戲中角色死亡,或者指乞丐;3.粵語中的仆 ... 於 m.meixingnan.com -

#94.罵人的成語越毒越好,精闢毒辣,還不帶髒字! - 每日頭條

罵人 的成語越毒越好,精闢毒辣,還不帶髒字! · 一、狼心狗肺:形容心腸像狼和狗一樣兇惡狠毒。 · 二、喪盡天良:沒有一點良心。 · 三、衣冠禽獸:穿戴著衣帽 ... 於 kknews.cc -

#95.A-wii英語教室:罵人的英文(1) - 年輕時的流浪,是一輩子的養分

這句話也讓我想到一句成語, walk the walk, talk the talk, 也就是說到就要作到, 有點像是中文裏知行要合一的意思, 或是只說, walk the talk 也可以. 4. 於 awii.pixnet.net -

#96.用来形容骂人的成语_四字词语

用来形容骂人的成语_四字词语 ... 按图索骥 : 索:找;骥:良马。按照画像去寻求好马。比喻墨守成规办事;也比喻按照线索去寻求。 暗送秋波 : 旧时比喻美女的眼睛象秋天明净 ... 於 www.ldl2.com -

#97.同學喜歡管別人閒事我想用成語來形容要狠一點的詞要罵人的 ...

狗拿耗子在!多管閒事! 6樓:匿名使用者. 多管閒事,不知所謂。 形容一個人很喜歡罵人用什麼成語或者四字 ... 於 www.doknow.pub -

#98.罵人吊毛什麼意思? - 雅瑪知識

吊毛你是個罵人的詞嗎什麼意思. 當今時下,很多詞彙都已不是原先本身的意思,你這個也不例外! “吊毛你”從傳統的字面及讀音上來看,確實是句髒話,但 ... 於 www.yamab2b.com -

#99.真文青崛起吧!別再讓文青變成罵人的詞 - 關鍵評論網

「好啦其實在台灣文藝青年,漸漸是貶義詞了。但他們真的會聽你的音樂。」 「北京也是一樣的啊!文青變罵人詞兒啦……」 「真的喔?」 「是啊。 於 www.thenewslens.com -

#100.罵造詞

用粗俗的話罵人。 罵嗔. 責罵。 罵山門. 方言。罵,漫罵。 〈方〉∶謾罵;罵. 罵爹罵娘. 於 www.zaoci.top